郯庐断裂带(安徽段)活动特征及现代应力状态研究综述

骆佳骥,周冬瑞,于书媛,杨源源

(安徽省地震局,安徽合肥 230031)

郯庐断裂带(安徽段)活动特征及现代应力状态研究综述

骆佳骥,周冬瑞,于书媛,杨源源

(安徽省地震局,安徽合肥 230031)

摘 要:系统梳理和总结了前人对郯庐断裂带(安徽段)活动特征的研究成果,包括构造地貌、活动方式及年代、古地震探槽;应力状态的研究成果包括最大主应力方向、稳定性及动力机制分析等。综合前人的研究成果,发现郯庐断裂带(安徽段)活动特征具有分段性,总体上具有东北新、西南老的特点,其最新活动年代为安徽北段的晚更新世;郯庐断裂带安徽段的最大主应力为NEE。说明该段整体受到近东西方向的挤压。

关键词:郯庐断裂带(安徽段);活动特征;应力场特征;最新活动时间

0 引言

大地震与活动构造的关系十分紧密。据邓起东[1]研究,全部8级、大部分7~7.9级地震均发生在活动块体边界活动构造带内,部分6~6.9级地震可能发生在块体内部的活动构造带上。活动断裂是活动构造的一种,它与地震的关系也更为直接。对于一个断裂发育的地区来说,有无活动断裂、断裂活动强度怎样、发震能力如何都是至关重要的问题。郯庐断裂带是中国东部的一条巨型断裂带,在我国境内延伸长达2400km,它不仅是一条控矿构造带,而且也是地震活动带[2]。根据全带的大地构造位置、展布特征、活动强度等方面的差异性,人们习惯性将其分为三段:辽宁沈阳以北的北段、淮河以南的南段(安徽段),两者之间的称为中段[3]。根据史料记载,郯庐断裂南段发生过多次中强地震,自南而北有:1838年黄梅4.7级、1336年宿松4.7级、1497年潜山4.7级、1635年潜山-怀宁间4.7级、1673年合肥5级、1868年定远5.5级。南段历史上未记载到6级以上地震[4]。由于断层应力状态和地震活动有密切关系,而郯庐断裂带(安徽段)沿线城市密集、人口众多,因此,本文系统总结前人对郯庐断裂带(安徽段)的活动特征和应力状态研究成果,对正确认识该段的新构造活动规律具有重要意义,为进一步了解断裂带现今的赋存特征、开展地震监测预报工作和进行地震中长期预测提供科学依据。

1 郯庐断裂带(安徽段)活动特征

自1957年航磁调查发现该断裂带后,对郯庐断裂带南段的研究一直在进行,并获得许多重要成果。郯庐断裂带自2005年发生九江5.7级地震后,中南段地震活动水平一直较弱。但自2011年后该区及附近4级地震活动明显增强,且震群活动显著,存在发生5~6级地震的可能,也多次被中国地震局划为重点危险区。郯庐断裂南段北起淮河南岸,经明光、合肥、桐城、潜山、太湖止于长江以北(见图1)。在布格重力异常图上,该段表现为一重力梯度带,线性异常明显;在航磁异常图上,则表现为一剧烈

研究区断裂活动性的判定方法,从研究内容上分为4大类,分为构造地貌、区域构造、活动方式及年代方面、古地震探槽。这些研究内容基于不同的理论和技术,从不同的侧面揭示该段断裂的不同年代的活动程度。笔者主要依托已出版的科技文献开展资料收集,并集中研究该段的断裂活动特征。

1.1 构造地貌

以往研究普遍提及郯庐断裂带(安徽段)沿线具有很好的线性地貌特征。20世纪80年代开始,利用遥感影像对活动断裂进行解译,研究断裂空间分布以及与水系、地貌的关系,推动了活动断裂定量化研究的深入。汤有标[6]通过卫星影像,发现赤山段显示深色调与浅色调过渡的线性特征;在航片上,呈线状色带,赤山呈现北北东向延伸的线状山丘,显暗灰色调。方仲景[3]指出郯庐断裂带(安徽段)两侧的古地形差异显著,谷中谷和河流阶地发育。沿大别山东南麓的潜山-太湖-宿松段,从大别山区向东奔流而来的河流在跨越郯庐断裂时,或表现为顺断裂拐向南西,流经一段距离再折向东,或表现为迅速向东南偏转,显示有右旋扭动之势[2]。汤有标[7]注意到在桐城—太湖—黄梅一线,郯庐断裂带西北侧是陡峻的中高山区,出露早元古代的变质岩;东侧是新生代的孔城—潜山盆地、黄梅盆地,两者之间为断层接触;桐城以南断裂影像泾渭分明,形如刀切,构造地貌反差极为显著。汤有标等[8]通过航片和卫片,发现合肥盆地以东线性影像清晰,构造反差强烈,断裂控制水系展布,邻近东源断裂时发生明显转折,向北北东向流去,汇入女山湖。童远林[9]、连芸[10]结合TM、ETM影像和野外调查发现,太湖地区构造活动强烈,线状展布的断层崖以及沿断层崖分布的冲积扇群、倒钩状水系在影像上显示明显。姚大全等[11]通过遥感解译发现郯庐断裂带沿庐江白山到桐城卅铺一线显示了1组平行断层,其中在柯坦-卅铺一带,最年轻的水系被断层右旋扭折。姚大全[12]对郯庐断裂带池河段进行了研究,发现池河附近郯庐断裂带北自横山,南到藕塘呈明显的线性影响,总体以宽约1km的北北东向延伸的浅色带表现出来。

上述研究全面勾勒出郯庐断裂带(安徽段)的地貌构造特征,即总体呈现NNE向线状展布,断裂两侧显示构造性质差异和特有的地形地貌景观,在大别山的水系发育的地区发现水系右旋错位、倒钩状水系。

1.2 区域构造

新生代以来,郯庐断裂带控制了其周围断陷盆地及岩浆活动[7,13-14]。沿郯庐断裂带南段呈串珠状分布有一系列盆地,如嘉山盆地(N)、梁园盆地(E-Q)、舒城盆地(E-Q)、孔城—潜山盆地(E)、黄梅盆地(R+Q)。依据郯庐断裂带(安徽段)活断层构造部位的差异,众多学者相继对断裂经过的泗县赤山段、嘉山盆地段、合肥盆地段、大别造山段等区段开展了重点、细致的研究。

众多学者利用多种方法对郯庐断裂带(安徽段)的区域构造进行研究。汤有标[6-8,13-14]最先论述了郯庐断裂带(安徽段)的展布与新活动特征,提出郯庐断裂带(安徽段)可划分为两条主干断裂,分别构成中生代地堑的边界断裂,并论述了多个典型断层剖面的变形特征。刘备[15]通过野外调查对嘉山盆地段的活断层构造进行研究,并认为其以右行平移活动为主。朱光[16]利用同位素年龄数据,分析断裂的构造演化过程。刘备等[15]通过野外地质调查表明,郯庐断裂带(安徽段)活断层广泛存在,以右行平移活动为主。

1.3 活动方式及年代

郯庐断裂带自20世纪50年代航磁大调查中被发现,众多专家学者对该断裂带进行了各方面的研究工作,早期徐嘉伟、方仲景、李家灵、高维明、汤有标、李启彤等对郯庐断裂带的形成演化、运动形式、活动特征、古地震等方面进行了一系列的研究,取得了许多重要的成果,亦为后来的研究奠定了坚实的基础,如表1[3-21]所示。方仲景[3]指出郯庐断裂带(安徽段)活断层(晚更新以来)较少而小,主要为北北东向的右旋挤压性质。汤有标等[14]指出郯庐断裂带(安徽段)多数断裂构造岩比较新鲜、疏松,表现为老断裂新活动的产物,零星有第四纪断层出露。其中在太湖小池,老构造岩逆冲到中更新世网纹土之上,垂直断距达1m,在太湖江圹也揭示类似现象。汤有标[6]从微地貌测量、年代样品的采集与测定方面获得断层最新活动时代、活动方式。姚大全[11]通过断层泥年龄测试与微观观测显示,郯庐断裂带白山-卅铺一带在中、晚更新世有过较强烈活动。郯庐池河段在红土山东侧为晚白垩世张桥组砖红色砂岩与灰白色晚第三纪砾岩呈断裂接触,断层泥SEM测试结果表明其形成年代为中更新世。候明金[17,19]认为新近纪的挤压作用,郯庐断裂带(安徽段)表现为逆冲兼小规模右行。

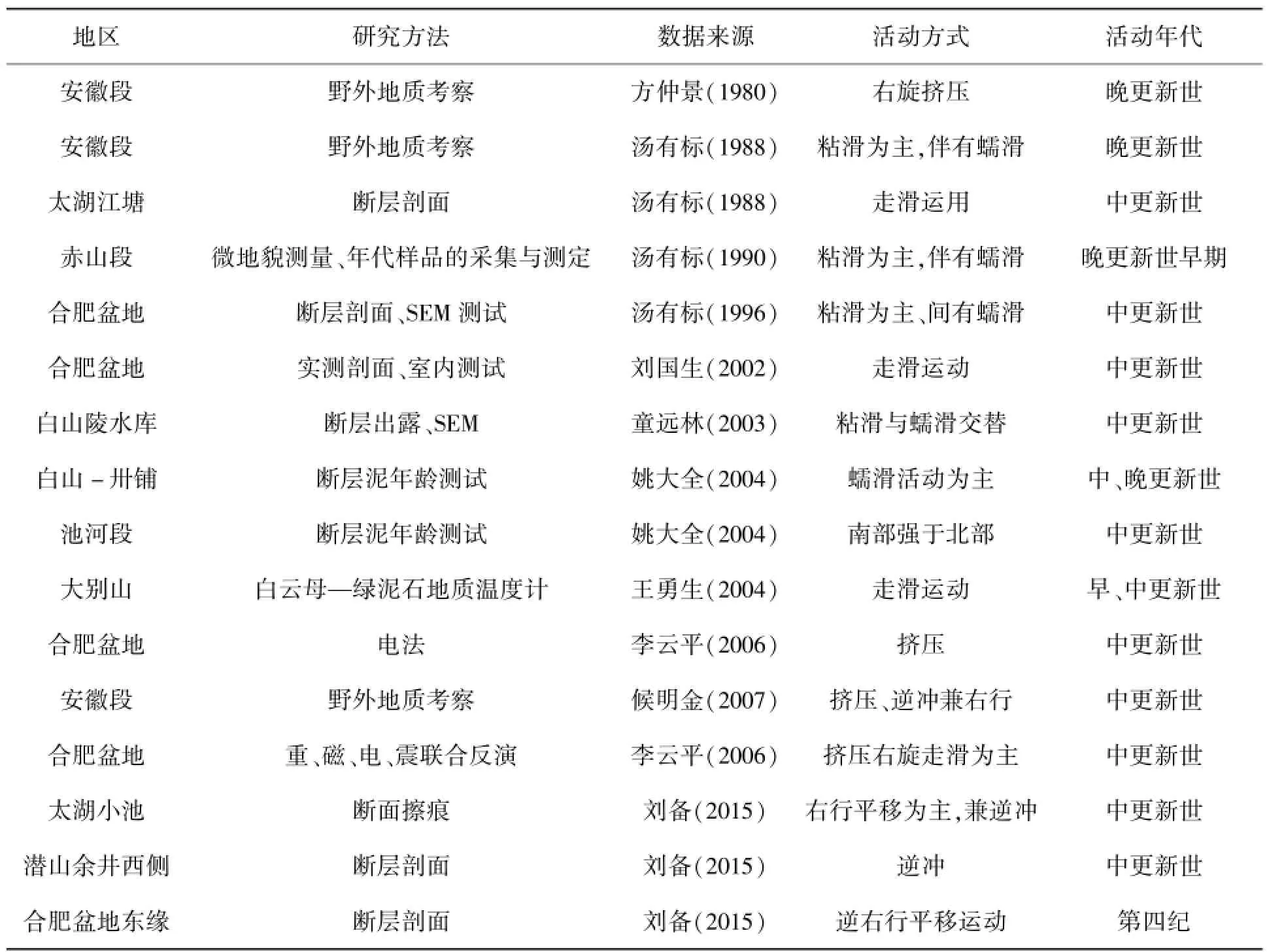

表1 郯庐断裂带(安徽段)区域活动特征及年代Tab.1 Regional characteristics and activities on Anhui segment of the Tan-Lu fault zone

综上所述,对郯庐断裂带南段进行断层剖面、断层泥测龄、地质温度等分析,可为判定断裂的活动方式以及分段活动年代提供有效的分析依据。结合表2前人对郯庐断裂带多个区段的研究,1990年以前的结果和我们搜集整理的近年来的研究结果基本一致,新构造运动时期郯庐断裂带强烈复活,在安徽段形成了一条显著的右旋走滑的活动方式。有较大差异的是郯庐断裂带(安徽段)的活动年代,1990年以前主要通过一些断层露头的研究认为,活动年代多为晚更新世,而1990年后,由于新技术的引进以及多学科的相互补充,活动特征研究进入定量化地研究阶段,研究结果表明,郯庐断裂带(安徽段)的活动年代具有空间分段性,泗县的赤山段最新活动时代大约是Q3~Q4,定远附近的最新活动时代大致为Q1~Q2,合肥至太湖一段的最新活动时代大约为N2~Q1,总体具有东北新、西南老的活动时代特点。[7,11,12,17]

1.4 古地震探槽

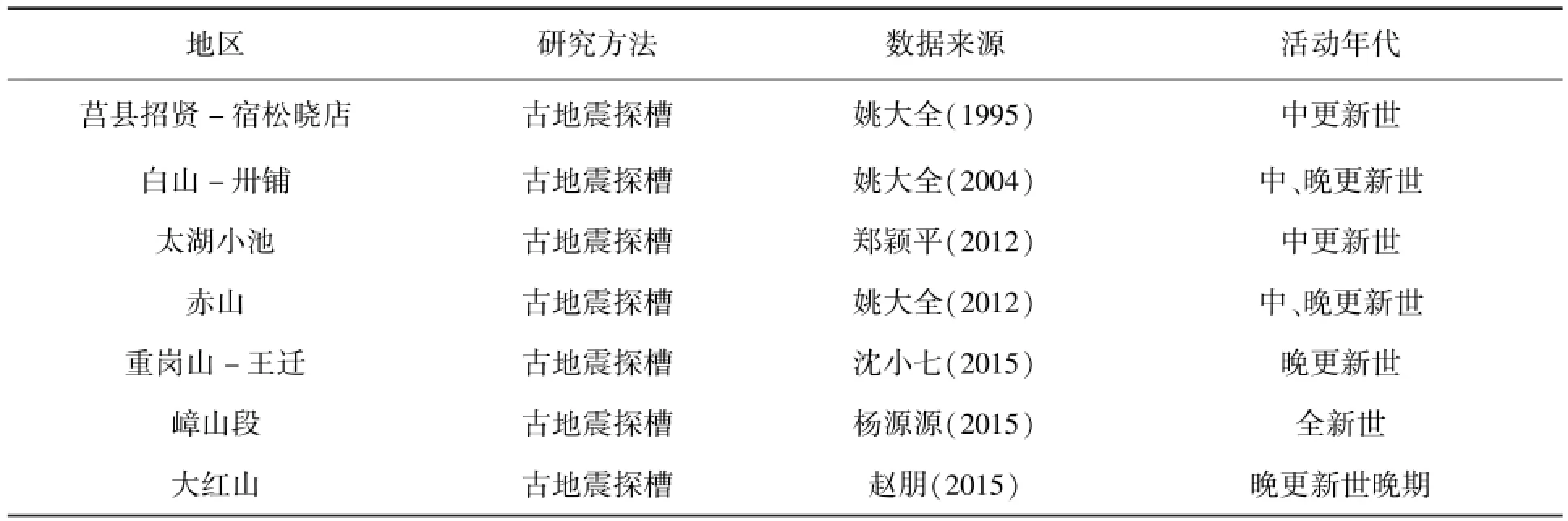

自2013年安徽省地震局与合肥市政府联合开展“合肥市活断层探测”工作以来,在郯庐断裂带明光-肥东段开挖了2个地质探槽,其中在紫阳山东侧开挖于断层槽谷中的探槽,揭示出白垩纪泥质粉砂岩受断层影响,在断层两侧产状变化较大,上覆多套中-晚更新世坡洪积砾石层也似乎受到断层的影响,现场验收后中国地震局多位活动构造研究方面的专家建议继续深入研究。其中,研究人员在泗县赤山、泗洪重岗山、五河、河池、太湖、莒县招贤-宿迁晓店段微观粘滑蠕滑标志等地区开展了一系列的探槽研究,如表 2所示[11,22-28]。其中,姚大全[11-12,22]在郯庐断裂带池河段、白山-卅铺段、赤山段进行了卓有成效的工作,论述了断层微观变形特征与中-晚更新世强烈活动遗迹。特别是对泗县赤山段进行了大规模的探槽开挖工作,揭露了该段中晚更新世曾发生过史前大地震的现象。近年来,安徽地震局科研人员也相继对郯庐断裂中、南段进行了更深入的研究。沈小七[23]在苏北的郯庐重岗山段发现多处全新世早期活动证据,包括全新世早期的两次古地震事件,在宿迁郯庐嶂山段、泗洪大红山-峰山段开挖多个古地震探槽,发现了明确的全新世早期-全新世中晚期活动证据及多次古地震事件。郑颖平[24]指出太湖小池的现象并不普遍,规模较小,不具有代表性,认为该断裂带在庐江以南晚更新世以来活动并不强烈。

表2 郯庐断裂带(安徽段)区域构造特征Tab.2 The regional tectonic characteristics on Anhui segment of the Tan-Lu fault zone

笔者根据安徽地震局研究人员近年来的主要研究成果,对郯庐断裂带(安徽段)古探槽挖掘研究成果进行统计,结果如表所示。根据表中资料推断,通过不同段的古探槽开挖,郯庐断裂带(安徽段)的活动具有分段性,总体上具有东北新,西南老的活动特点,这与郯庐断裂带中段(山东段)最活跃的事实一致。

1.5 郯庐断裂带(安徽段)活动特征

关于郯庐断裂带(安徽段)活动特征的研究,自20世纪80年代起一直进行。研究方法主要集中于遥感解译、地貌分析、断层剖面、地质温度计、SEM测试、古探槽开挖等,其中,遥感解译和地貌分析法主要用于宏观断裂活动性分析。通过对郯庐断裂带(安徽段)资料综合分析,安徽段沿线自北向南沿着嘉山盆地、合肥盆地东界与大别山构造带东界分布。除北部嘉山盆地段誉南端由两条活断层构成外,郯庐断裂带(安徽段)主体是一条主干活断层。其构造特征表现为破碎型与断层泥沿断裂走向相间出现,从分布上为北部断层泥,南部破碎带。综合前人通过不同手段对断层擦痕、断层剖面、断层泥等现象的判断,郯庐断裂带(安徽段)活断层的最新活动时代为晚更新世。

2 郯庐断裂带(安徽段)应力状态

自1957年航磁调查发现郯庐断裂带之后,对断裂带的研究一直进行,近年来,对南段的断裂活动特征研究逐步深入,并已获得许多研究成果。如图1所示,郯庐断裂带(安徽段)呈北东向延伸,北从淮河以南的大巩山地区,经明光市的石马山,定远县的池河,肥东县的桥头集,向南经庐江、桐城、潜山、太湖、宿松,至长江,长约为400km。整个断裂由数条主干断裂组成。研究地应力状态的测试与估算方法大约有26种,按照数据源途径分为5大类,分别为基于岩芯的方法、基于钻孔的方法、地质学方法、地球物理学方法以及基于地下空间的方法[29-37]。笔者主要依托已经出版的科技文献进行数据搜集,集中研究安徽段的现今应力状态。

2.1 郯庐断裂带(安徽段)应力分析

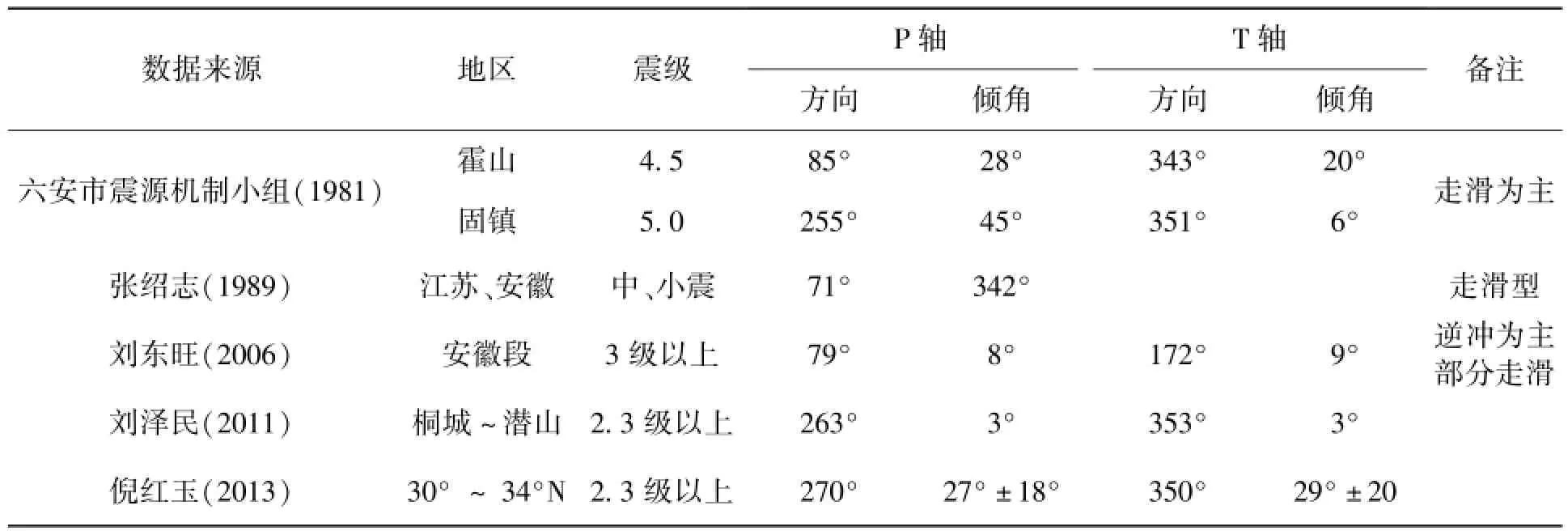

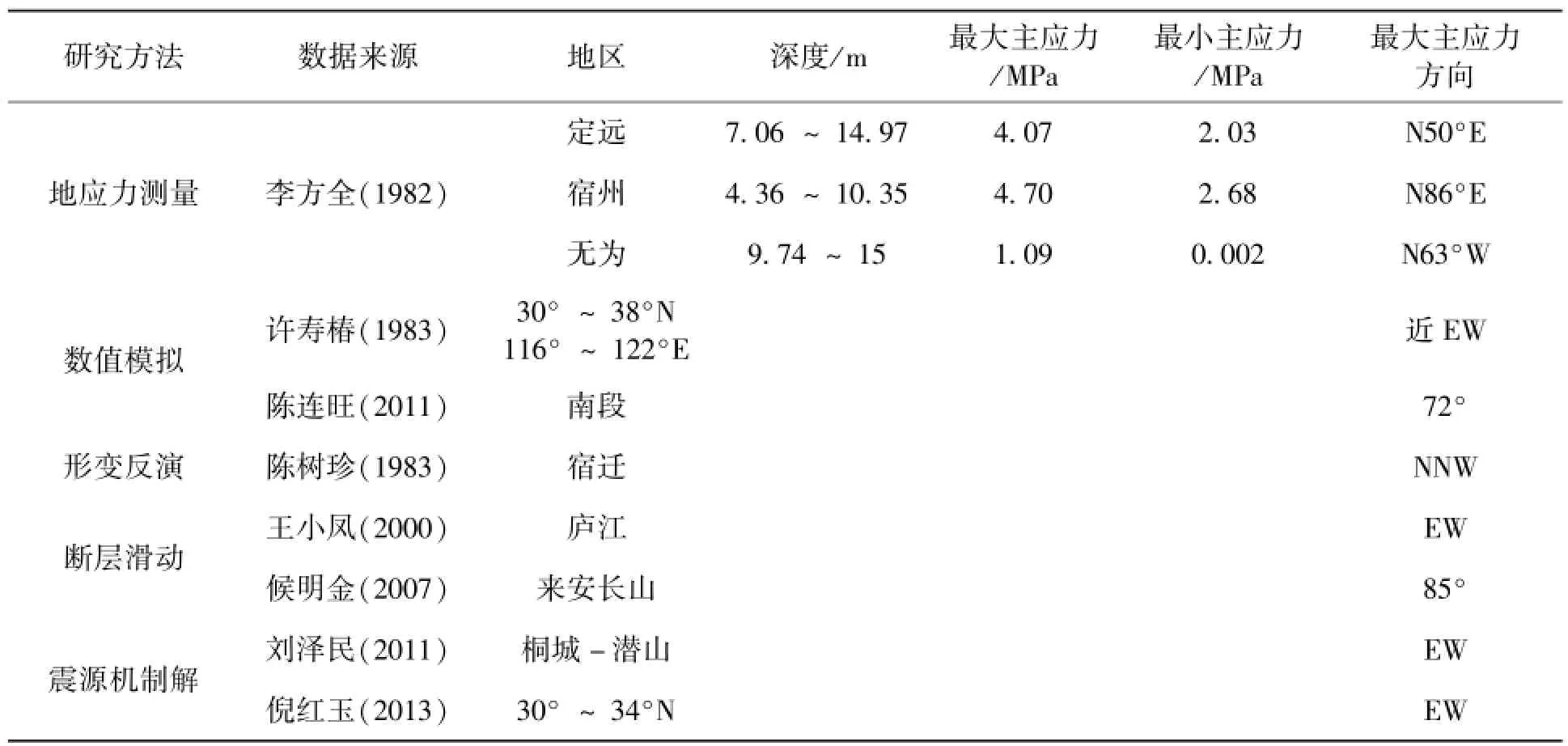

众多学者对郯庐断裂带(安徽段)的区域应力状态进行研究。刘东旺[31]采用近震直达P波和S波垂直向最大振幅比方法,在郯庐断裂带(安徽段)及邻区反演99次3级左右地震的震源机制参数,并依据该参数推测构造应力场;陈数珍[32]根据大地水平形变技术得到南段的最大主应力方向;李方全[33]在定远等区域进行原地应力测量;许寿椿[34]用数值模拟方法得出南段的最大主应力方向;张绍志[35]综合运用原地应力测量、震源机制解、大地形变测量机实地调查方法推论郯庐断裂带南段的构造应力场特征。候明金[19]采用计算程序对野外调查获得的断层面上的擦痕统计分析计算资料安徽段古应力场状态。刘泽民[36]利用多个震源机制解郯庐断裂带南段地区的平均应力场。倪红玉[37]采用力轴张量计算法反演郯庐断裂带(安徽段)平均应力场,分析应力场方位时空变化特征及其与周边中强地震关系。资料汇总如表3、4所示。

表3 郯庐断裂带(安徽段)震源机制解Tab.3 Focal mechanism solutions on Anhui segment of the Tan-Lu fault zone

表4 郯庐断裂带安徽带应力状态Tab.4 In-situ stress state on Anhui segment of the Tan-Lu fault zone

笔者根据表3、4的数据,对郯庐断裂带(安徽段)最大主应力方向进行统计,结果如图2所示。从图2分析,郯庐断裂带(安徽段)最大主应力方向为NEE,说明安徽段受到近EW向的挤压作用。

2.2 郯庐断裂带(安徽段)应力场特征

随着资料的积累和研究方法的深入,对郯庐断裂带(安徽段)现代地应力场特征的研究正逐步深入。研究方法主要集中在大地水准测量、震源机制解、地应力测量、大地形变、断面擦痕数据计算等资料分析,其中断面擦痕方法主要用于分析古应力场分析,其他方法研究结果显示郯庐断裂带(安徽段)周边目前处于NEE—SWW向的区域性挤压背景。中国地震局地质研究所[2]利用震源机制解得到的郯庐断裂区域地应力状态为“南段以SEE向为主”。安徽省地震局[30,36-38]利用震源机制解方法和系统聚类法得到的构造应力场结果一致,即郯庐断裂带(安徽段)的地应力状态为“近EW向的水平挤压和近NS向的水平拉张作用”。魏光兴等[39]利用震源机制解资料对郯庐断裂带南段的应力状态进行分析,认为南段(N32°以南安徽境内)P轴取向一致性较好,均转为NWW或NW向。对比统计结果,安徽段存在较大差异,原因可能归结于研究方法差异和新数据引入所产生的偏差。

3 结论与讨论

(1)总结前人对郯庐断裂带(安徽段)活动性的研究方法,主要集中在搜集地质资料的基础上,利用卫星遥感图像资料对研究区断裂进行解译,确定调查的重点段落,在野外有目的地进行地形地貌、地层特征、断裂出露、隐伏断层等调查,其中地形地貌、地层特征以描述为主,对断裂出露进行详细的分析、绘图,尽可能采集能够说明其活动性的样品,在断层隐伏段选择合适地点开展探槽开挖工作,对揭露的断面进行详细的分析编录,并采集相应地层的样品送样测试;采取跨断层薄片样品,加工磨制后进行微观扫描分析(这种分析手段在弱活动地区是非常必要的),综合判断郯庐断裂带(安徽段)的新活动性及其构造意义。

(2)郯庐断裂带(安徽段)主体为一条主干活断层带,其构造结构上呈现破碎带与断层泥沿着断裂走向相间出现的特点,区内断层主要呈现逆右行平移挤压运动。综合前人运用野外调查与室内解译、分析的结论显示,该段的最新活动时代为中更新世。

(3)总结以往研究笔者认为:晚第三纪以来郯庐断裂带持续受到板块挤压运动,出现多次逆冲运动,现代应力测量显示晚第三纪以来该断裂遭受近NW向挤压[40]。应力值大小随测点和深度变化规律有待进一步揭示。郯庐断裂带(安徽段)应力受华北与华南应力场的共同作用,动力源主要是太平洋板块向欧亚板块俯冲作用,同时还受到局部动力源的影响(构造转换带)。郯庐断裂带(安徽段)活动时处于应力方向以NEE—EW向为主的区域挤压应力状态。

综合前人对郯庐断裂南段第四纪活动性研究,笔者认为还较为薄弱,已有的研究集中于20世纪80年代,且多表现为定性研究。目前活动构造已进入定量化研究阶段,有必要对郯庐断裂带(安徽段)第四纪以来的新活动特征开展深入工作,理清断裂相关活动性参数。另外,郯庐断裂带(安徽段)沿线城市密集、人口众多,加强其新活动特征的研究对于区域震害防御、地震危险性评价及地震中长期预测具有重要的现实意义,预期结果可为深入认识整个郯庐断裂带南段的新活动特征打开一扇窗口。

参考文献

[1] 邓起东,张培震,冉永康,等.中国活动构造与地震活动[J].地学前缘,2003,10(S1),66-73.

[2] 中国地震局地质研究所.郯庐断裂[M].北京:地震出版社,1987.

[3] 方仲景,丁梦林,计凤桔,等.郯城—庐江断裂带地震活动的地质分析[J].地震地质,1980,2(4):39-45.

[4] 安徽省地震局.安徽省地震构造与环境分析.[M]北京:地质出版社,1990.

[5] 邓起东,冉勇康,杨晓平,等.中国活动构造图[M].北京:地震出版社,2007,1-5.

[6] 汤有标,姚大全.郯庐断裂带赤山段晚更新世以来的活动性[J].中国地震,1990,6(2):63-69.

[7] 汤有标.郯庐断裂带安徽段的展布及新构造运动[J].地震地质,1988,10(2):46-50.

[8] 汤有标,姚大全.合肥盆地东缘断裂的新活动性[J].贵州师范大学学报,1996,14(3):33-37.

[9] 童远林.安徽省地震危险区的划分及其在防震减灾中的应用[D].合肥:合肥工业大学,2003:30-31.

[10] 连芸.太湖地区的地质构造的遥感技术分析[D].合肥:合肥工业大学,2008:51-56.

[11] 姚大全,刘加灿,翟洪涛,等.郯庐断裂带白山-卅铺段第四纪以来的活动习性[J].地震地质,2004,26(4):622-629.

[12] 姚大全,刘加灿.郯庐断裂带池河段的新活动[J].地震学报,2004,26(6):616-622.

[13] 汤有标,姚大全.郯庐断裂带南段新活动性的初步研究[J].地震研究,1990,13(2):155-165.

[14] 汤有标,沈子忠,林安培,等.郯庐断裂带安徽段的展布及其新构造活动[J].地震地质,1988,10(2):46-50.

[15] 刘备,朱光,翟明见,等.郯庐断裂带安徽段活断层特征与成因[J].地质科学,2015,50(2):611-630.

[16] 朱光,张力,谢成龙.郯庐断裂带构造演化的同位素年代学制约[J].地质科学,2009,44(4):1327-1342.

[17] 侯明金,王永敏,Jacques MERCIER,等.郯庐断裂带(安徽部分)动力学演化及其构造意义[J].地质通报,2003,22(2):105-112.

[18] 李云平,吴时国,韩文功,等.合肥盆地和郯庐断裂带南段深部地球物理特征研究[J].地球物理学报,2006,49(1):115-122.

[19] 侯明金,王永敏.郯庐断裂带(安徽部分)的研究进展—“九五”区调新方法、新成果、新进展专题总结[J].安徽地质,2003,13(4):248-256.

[20] 刘国生,朱光,牛漫兰,等.合肥盆地(东部)的演化及其郯庐断裂带活动的响应[J].地质科学,2006,41(2):242-255.

[21] 王勇生,朱光,宋传中,等.郯庐断裂带南段晚期韧性剪切带涡度分析及其构造意义[J].地质论评,2006,52(5):519-600.

[22] 姚大全,汤有标,沈小七,等.郯庐断裂带赤山段中晚更新世之交的史前地震遗迹[J].地震地质,2012,34(1):93-99.

[23] 沈小七,姚大全,郑海刚,等.郯庐断裂带重岗山—王迁段晚更新世以来的活动习性[J].地震地质,2015,37(1):139-148.

[24] 姚大全,汤有标.郯庐断裂带(莒县招贤~宿松晓店段)变形产物中的围观粘滑与蠕滑标志[J].地震地质,1995,17(2):177-184.

[25] 姚大全,汤有标,沈小七,等.郯庐断裂带赤山段中晚更新世之交的史前地震遗迹[J].地震地质,2012,34(1):93-99.

[26] 郑颖平,姚大全,张毅,等.郯庐断裂带新沂—五河段晚第四纪活动的新证据[J].中国地震,2014,30 (1):23-29.

[27] 杨源源,姚大全,赵朋,等.郯庐断裂带嶂山段探槽古地震研究[J].国际地震动态,2015,(9):52-52.

[28] 赵朋,姚大全,杨源源,等.郯庐断裂带苏皖交界大红山探槽特征[J].国际地震动态,2015,(9):53-53.

[29] 王成虎.地应力主要测试和估算方法回顾与展望[J].地质论评,2014,60(5):971-996.

[30] 万永革.中国现代构造应力场[J].世界地质译丛,2011,(3):18-29.

[31] 刘东旺,夏瑞良,刘泽民,等.郯庐断裂带安徽段现代地震活动及应力场特征[J].地质科学,2006,41 (2):278-290.

[32] 陈树珍,梅家福,赵晔英.郯庐断裂中南段应力场的全息光弹模拟实验[J].地震学报,1983,5(1):108-115.

[33] 李方全,孙世忠,李立球.华北及郯庐断裂带地应力测量[J].岩石力学与工程学报,1982,1(1):73-86.

[34] 许寿椿,朱正.从应力解除资料反演中国东部郯庐断裂带区域应力场方向[J].地震学报,1983,5 (4):413-417.

[35] 张绍志,吴少武,刘仲方.郯庐断裂带中南段现代构造应力场[J].地震,1989,(4):65-77.

[36] 刘泽民,刘东旺,李玲利,等.利用多个震源机制解求东大别地区平均应力场[J].地震学报,2011,33 (5):605-613.

[37] 倪红玉,刘泽民,何康.郯庐断裂带安徽段中小地震震源机制及现代应力场特征[J].地震工程学报,2013,35(3):677-683.

[38] 王雪莹,李杰,郑海刚,等.安徽及周边地区断层水准变化特征研究[J].防灾科技学院学报,2015,17 (2):22-77.

[39] 魏光兴,刁守中,周翠英.郯庐断裂带地震活动性研究[M].北京:地震出版社,1993.

[40] 朱光,刘国生,牛漫兰,等.郯庐断裂带晚第三纪以来的浅部挤压活动与深部过程[J].地震地质,2002,24(2):265-277.

中图分类号:P315.2

文献标识码:A

文章编号:1673-8047(2016)02-0010-09

收稿日期:2016-03-01

基金项目:安徽省地震局青年扶持基金项目资助(20150503);安徽省地震局科研合同制项目资助(201511)

作者简介:骆佳骥(1986—),男,硕士研究生,助理工程师,主要从事区域地应力状态与断层活动性、强震观测仪器研究工作。的、狭窄的线性正负异常带,它们限制大别山正负异常区和北淮阳负异常带的东延。自安徽省地震局成立以来,一贯重视区域地震地质调查研究,对郯庐断裂带新活动特征研究进行了大量的研究工作。

Review of Activity Characteristics and Regional Stress State of Tan-lu Fault Zone(Anhui Segment)

Luo jiaji,Zhou Dongrui,Yu Shuyuan,Yang Yuanyuan

(Earthquake Administration of Anhui Province,Hefei 230031,China)

Abstract:This paper systematically studies and summarizes the predecessors of Tan-Lu fault zone in Anhui section,research results of activities characteristics include ectonic geomorphology,activities and year,paleoseismic trench;research results of regional stress including maximum principal should force direction,the stability and dynamic mechanism analysis.Based on the former research results,the Tan-Lu fault zone activity characteristic in Anhui section with segmentation,generally with new northeast,old southwest characteristics,the latest activities in Anhui in the northern part of the late Pleistocene;Tan-Lu fault zone in Anhui section of the maximum principal stress is NEE. It shows that the whole of this section is subject to the extrusion of the near and the east.

Keywords:Anhui segment of the Tan-Lu fault zone;activity characteristics;regional stress states;most recent time of activity