电商扶贫:不能只是看上去很美

文|新农商学院首席分析师 寇尚伟

电商扶贫:不能只是看上去很美

文|新农商学院首席分析师 寇尚伟

新农人电商巨头销售渠道

电商扶贫要逐步从政策导向发展为市场导向,应当根据当地实情,顺应市场发展的规律,以企业和农户为主体,政府引导发展。

来自商务部的统计数据显示,2015年农村地区网购交易额达到3530亿元,同比增长96%;农产品网络零售额达到1505亿元,发展农村网民达到5659万人,新增网店达到118万家,在全国1000个县里,已经建成了25万个电商村级服务点。

有专家预测,2016年,农村地区的网购市场总量将突破4600亿元,呈现“井喷”行情。阿里巴巴、京东、苏宁易购等电商巨头在农村的刷墙大战和网点争抢更是将农村电商烧上了天,越来越多的工商资本涌入农村,你来我往短兵相接,好不热闹。

农村电商的迅猛发展也让中央和地方看到了扶贫的新方向。国务院扶贫办明确表示将电子商务纳入扶贫开发体系,提高扶贫绩效,着力推进电商扶贫工程。

所谓电商扶贫,就是以电子商务为手段,拉动网络创业和网络消费,推动贫困地区特色产品销售的一种信息化扶贫模式。据商务部市场建设司副司长孔令羽介绍,目前我国经济欠发达地区电子商务发展可观。移动网购消费增幅最大的100个县中有75%位于中西部,亿元淘宝县中就有国家级贫困县21个。电商已经成为经济欠发达地区实现弯道超车的有效途径,已有多省通过在贫困村设立电商扶贫实验基地,采取“平台+园区+培训”等方式,整合贫困地区优势产品,成功对接市场需求,电商扶贫的成果已经初步显现。

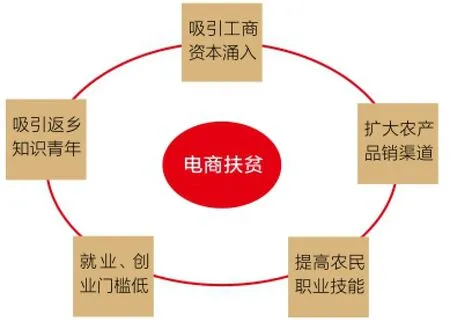

电商扶贫优势明显

传统的扶贫方式有时会“越扶越贫”,根本原因就是不够精准,“授之以鱼”而不是“授之以渔”,多数停留在“输血”的层面上,长此以往会让扶贫对象形成惰性和依赖。相比之下,电商扶贫的优势则很明显。电商通过信息手段,扩大农产品销售渠道,通过去中间化和品牌化,提高产品的溢价,增加农民种养的收入。更为重要的是通过电商培训和实践可以提高当地农民的文化素养和职业技能,实现扶贫从“输血”到“造血”的转变。它一方面迎合了当下互联网创业热潮,吸引更多知识青年返乡创业,带动村民共同致富。而且有利于整合区域资源引入工商资本,借助工商资本的力量带动当地基础设施建设、金融服务、用工就业等发展,提升人民收入。互联网创业门槛低(不需要门店、库房),不占用太多固定资本,适合农村创业者。

电商扶贫五大优势

由此来看,通过发展农村电商实现“工业品下乡,农产品进城”,带动当地老百姓脱贫致富是很好的扶贫途径。然而,真实情况似乎仍有一些差距。

前段时间笔者受邀前往江西西部某县就农村电商的发展情况,包括电商扶贫等进行调研。该县人口30多万,2015年的生产总值为125.63亿元,城镇居民人均可支配收入达到26057元,农村居民人均可支配收入达到14189元,分别比上年增长9%和10%。

然而,因为推动县里经济指标增长的主要是电瓷、建材、火电、煤炭等高能耗、高污染的传统工业,结构严重失调。随着最近几年国家对高能耗、高污染行业的发展限制,县里的经济增长将很快面临瓶颈。而此时正值国家提倡发展农村电商,并划拨了大量的财政资金来扶持, 评为“电子商务进农村示范县”的可以获得数千万元的项目资金,因此该县也将未来的发展目标瞄准了农村电商,并从下面各部门临时抽调人员组成了一个“互联网+”行动办来专门统筹运作。目前由县里出资建设的电商产业园接近完工,已经吸引了一批当地的企业入驻,但对于今后农村电商以及电商扶贫的具体实施方案却还摸不着头脑。

最大的阻碍是人才缺乏

发展农村电商本质上是依靠能人带动。电商运营涉及互联网技术操作、网络营销、上下游的对接等等专业知识,普通农户很难具备这样的素质,农村电商需要的是一批新农人。

而新农人需要具备以下条件:职业经历和背景多元化、具备互联网思维、具备较强的农业技能、创新思维、群体思维(懂得抱团发展,重视分享交流)、品牌意识强、具有鲜明的文化基因。

根据以上条件,新农人的最佳人选就是返乡创业的知识青年,只有他们才能驾驭互联网,懂得如何用“农业+互联网”。但调研县的情况是:年轻劳动力绝大多数都外出打工,留下来的都是些妇孺和老人。据当地主管培训的干部讲,每次组织电商人才培训都找不到人,最后实在没办法,为了完成任务只好拉来一帮大龄妇女过来听。

更为严重的是,由于当地没有什么大企业,所以根本留不住年轻人在当地就业,年轻女孩也都大量外嫁。

有人可能会说,大学生村官不是最佳人选吗?可惜真实情况并非如此。真正能扎根基层带领乡亲们共同致富的只是极少数。

“农产品进城,工业品下乡”是农村电商的主要内容,农民是农村电商的直接参与者,在这个过程中他们一方面扮演着生产者的角色,另一方面还扮演着消费者的角色。

而现实情况是,农民作为交易的重要一方,其主动利用电子商务的意识相当薄弱,参与程度太低,无法带来足够的交易,也就无法带来电子商务企业的正常发展。

尽管利用互联网购物在城市已经很普遍,但在农村依然对网购缺乏足够的认识,多数人存有质疑的态度,担心存在风险,不敢尝试。

在调研过程中,我们发现一些小卖部已经装上了淘实惠的触屏终端,村民通过这个终端可以买到网上的商品,也可以将自己的农产品放到线上去卖,店主帮助他们下单和上线产品,尽管如此,效果也并不理想。因为当地留守的多数是40岁甚至是50岁往上的中老年人,他们普遍对网络抱有不信任感,也不愿意去尝试。此外,作为生产者,他们的品牌意识、食品安全意识、分工协作意识、互联网思维等等都严重欠缺。想要借助电商实现增收还很难。

绕不开的基础设施建设

发展农村电商显然是需要大量资金投入的,比如对电商人才的培训、电商项目的扶持以及相关基础配套设施的建设等等,目前来看,农村电商搞得好的都是些“示范县”,因为成为“示范县”可以获得国家的大量资金扶持,但大部分县城都还处在资金东挪西凑的状态。当然,电商扶贫光靠国家“输血”是不行的,但目前大部分贫困地区又正缺乏“造血”的能力。

要实现“农产品进城,工业品下乡”,是需要相关配套设施完善的,比如县、乡、村的三级物流体系,目前大部分的快递只到乡镇一级根本到不了村;再比如农作物可追溯体系的建设,农产品要上线销售首先要解决的就是信息透明的问题,一品一码,每一个农产品从种到收再到运输过程,所有的信息都要明确无误的告知消费者,只有这样才能打消消费者的食品安全顾虑。国外进口的农产品都已经实现了全程溯源,而我国在这方面还处于起步阶段。

众所周知,农业是需要重资产投入的,农村电商绝不仅仅是开个网店卖个菜那么简单,需要上中下游的联动和整体改造,从地里的农产品到商品的转变过程是需要大量投入的,尤其是基础设施。

在调研县目前还没有一个规范化的物流园都没有,冷链物流更是连想都不敢想,到村的“最后一公里”物流也是一个十分棘手的问题。农村不同于城市,由于订单分散、频率低,所以导致电商物流成本高,大部分物流企业都不愿到乡村发展。此外,还有农村的互联网覆盖率以及带宽问题,现在大部分乡村还停留在“10M”时代。

因此,当前的农村电商发展要切忌急功近利和盲目跟风,一定要结合地方资源,合理布局。电商扶贫要逐步从政策导向发展为市场导向,应当根据当地实情,顺应市场发展的规律,以企业和农户为主体,政府可以引导,但不应大肆干涉。另外目前农村电商的发展往往与国家提出的“双创”相结合,鼓励创业成为主流导向,但是其成功的几率并不高。与创业相比,农民更需要的是在家门口解决就业问题。

未来,上市农企关于股权治理的挑战也许不会间断。如何才能在纷繁复杂的股权争斗中取胜?