辽宁省一次区域性大雾特征及成因分析

芦晓彤,董 飞,韩 冬,杨丹宁,高凌峰

(1. 辽阳市气象局,辽宁 辽阳 111000;2. 营口经济技术开发区气象局,辽宁 营口 115007;3. 民航东北地区空中交通管理局气象中心,沈阳 110043)

辽宁省一次区域性大雾特征及成因分析

芦晓彤1,董飞2,韩冬3,杨丹宁1,高凌峰1

(1. 辽阳市气象局,辽宁辽阳111000;2. 营口经济技术开发区气象局,辽宁营口115007;3. 民航东北地区空中交通管理局气象中心,沈阳110043)

利用地面常规观测站资料、地面 10分钟加密自动站资料、探空资料、NCEP1°×1°再分析资料等,通过天气学和物理量特征分析方法,对 2014年 11 月21—22日发生在辽宁地区的一次区域性大雾天气过程进行了综合分析。结果表明,大雾发生前有弱降水产生,近地面潮湿,水汽条件好,降水过后,中低空没有强冷空气侵入,温度较高,有利于逆温层的形成与维持。湿度高、风速小为大雾的持续发展提供了有利的气象条件。此次大雾过程分为两个阶段,在第二阶段近地面有外来的水汽输送。

大雾;逆温;气象要素;物理量

引言

近地面空气由于降温或水汽含量增加而达到饱和,水汽凝结或凝华而形成雾。特别在秋冬季节,由于夜长,而且出现无云风小的机会较多,地面散热较夏天更迅速,以致使地面温度急剧下降,这样就使得近地面空气中的水汽容易在后半夜到早晨达到饱和而凝结成小水珠,形成雾。大雾天气特别是低能见度的浓雾天气对交通的影响越来越显著,常常迫使公路关闭、航班取消,并造成重大交通事故[1]。由于雾的微物理过程十分复杂,雾的数值预报还没能实现业务化,大雾的预报仍然是目前业务预报工作中的一个难点问题[2]。近年来,许多学者对大雾天气进行了深入的研究,有人通过对大雾的天气形势、地面气象要素特征、动力、热力条件等方面对其成因进行深入分析[2-6],何立富等人的研究表明低层暖平流的输入和边界层的浅层抬升有利于大雾长时间维持[2]。侯瑞钦等人对大雾分析的结论认为,近地面层的弱辐合及持续微弱的暖平流十分有利于逆温层的维持,对于大雾长时间维持具有重要作用[3]。也有很多人侧重对大雾数值模拟方面的研究[7-10],董剑希等人利用 MM5模式模拟了一次大雾过程,模拟的结果与实况很接近[7]。也有人在对高速公路及机场低能见度浓雾的前期震荡特征的研究过程中,总结出临近预报的参考指标[11-12]。袁成松等人的研究表明,低能见度浓雾稳定形成前有一个前期震荡,且具有普遍性,对后期稳定态浓雾的出现有相当的预报价值[11]。还有人对大雾的时空分布特征进行了统计分析[13-15],刘畅等人利用山东省 112个国家气象观测站 38年的雾日资料,分析了山东省雾的时空分布特征,结果表明山东区域具有显著的雾日年变化趋势一致性的特点,山东内陆多地雾日年变化与山东省年平均雾日变化有很好的相关性[13]。但大雾成因复杂,受局地的气候特征及地理条件等因子综合影响,不同地区的大雾成因也存在差异。辽宁省位于中国东北地区南部,东西部为山区,中部为辽河平原,大雾是辽宁主要的灾害性天气之一[16]。此文主要采用地面10分钟加密自动站资料以及NCEP再分析等资料,通过对2014年11月21—22日发生在辽宁地区的一次区域性大雾天气过程进行分析,以揭示大雾形成及维持的原因。

1 天气概况

2014年11月21—22日,辽宁地区出现区域性大雾局部强浓雾的天气过程,浓雾区主要集中在辽宁省南部渤海湾一带及东部山区地带。此次过程从21日凌晨爆发,21日08时有26个站出现能见度小于500m的大雾,22个站出现了能见度小于200m的浓雾,6个站出现了能见度小于50m的强浓雾。此次大雾天气过程具有持续时间长、范围广、强度大、爆发性强和能见度下降迅速等特点。

大雾过程分为两个阶段:21日凌晨至早晨是大雾爆发的第一个阶段,22日中午全省能见度均略有好转。22日傍晚辽宁沿渤海及东部一带大雾再次加重,为大雾爆发的第二个阶段。给辽宁大部分地区的交通带来严重影响,特别在早晨07—08时及傍晚16—18时上下班高峰期时段,给人们的出行带来了极大不便。

2 成因分析

2.1大尺度环流背景

分析20日08—20时的500hPa,850hPa以及地面形势场得到(图略),辽宁省处于高空槽前,等高线曲率较小,为偏西气流控制;850hPa风向存在切变,风速存在弱的辐合;地面受低压控制,辽宁省位于低压前部。20日白天辽宁省的北部及东部地区(21个自动站)产生了弱降水天气,降水量大多在1mm以内,仅有5个站超过1mm,其中最大降水量出现在桓仁站,为11mm。并且这次弱降水过程冷空气势力不强。

从850hPa和925hPa的温度场来看(图略),20日08时辽宁省处于温度脊中,暖平流明显,20日08—20时,低空是升温过程。弱降水过后,冷空气不强,低空温度下降并不明显,特别是辽宁省的南部沿海地区,低空存在弱的暖平流,气温出现小幅回升,为稳定层结的维持、大雾天气的持续提供了有利条件。

分析21日20时—22日20时的850hPa风场可以看出(图略),850hPa为平直的偏西气流,风速为4~6m/s,风速较弱。20日20时辽宁省位于地面低压的底部,随着低压不断东移北抬,21日02时辽宁省处于均压场中,21日08时均压场进一步维持,这种地面形势为区域性大雾提供了有利的环流背景。

2.2探空资料分析

选取锦州、沈阳为探空代表站。20日20时T-lnp图中的温度廓线显示,锦州站(图1a)近地面层存在逆温,逆温层顶高度在950hPa以下,近地面的温度露点差小于4℃;而沈阳站(图1b)存在较薄逆温层,近地面温度露点差为10℃,很明显没有沿海地区的锦州站水汽条件好。从两站的垂直风场可以看到,锦州站低层风向为偏北风,沈阳站低层风向为偏南风,这与实况资料中850hPa切变线刚好位于锦州与沈阳之间相对应。21日08时,锦州站(图1c)逆温层厚度并没有明显变化,但是逆温层的强度明显加大,沈阳站(图1d)的逆温层厚度较上一时次加厚,逆温层顶高度达950hPa以上。从21日08时两站的低层湿度条件可以看到,两站的近地面水汽均达到饱和,此时大雾已持续数小时。

从 20日 20时两代表站的大气稳定指数来看,K指数小于14,沙氏指数大于0,而CAPE值也为0,以上三个指标充分表明大雾爆发前期,大气层结十分稳定,不利于对流发展。

图1 20日20时锦州站(a)、沈阳站(b)和21日08时锦州站(c)、沈阳站(d)探空资料图

2.3地面要素基本特征

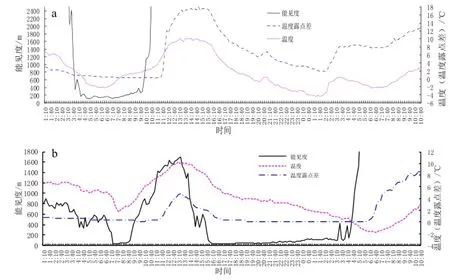

选取沈阳、营口为两个代表站,利用地面10分钟加密自动站资料,研究大雾过程各地面气象要素的变化规律。图2为21日01:10—22日10:40,沈阳站及营口站能见度、温度、温度露点差随时间的变化。

图2 沈阳站(a)、营口站(b)地面气象要素随时间变化

如图2a所示,21日01—05时,沈阳站温度下降8.2℃,地面降温率达到2/h℃,21日03:40左右,沈阳站能见度急剧下降,产生大雾,说明地面辐射冷却对位于内陆的沈阳站大雾爆发起了一定作用。03:40以后温度露点差一直维持在1℃以内,低能见度持续了6小时,9:40左右,温度逐渐升高,能见度好转,大雾散去。如图2b所示,21日01时营口站的能见度小于1000m,到了早晨7时,营口能见度下降到50m以内,持续两小时后,能见度有所好转,直至 16时,能见度再次下降到50m以内,浓雾持续到次日凌晨04时。营口站在两个阶段大雾加重演变成浓雾时,能见度急剧下降,几乎都是在 10分钟内能见度由200m以上下降至50m以下,而营口站温度变化始终较平缓。盘锦、锦州等沿海地区同样具有这样的特点(图略)。所以此次大雾辽宁的沿海地区是以平流雾为主。21日凌晨至早上,两个代表站的温度露点差均小于1℃以下,上午随着气温的升高,沈阳站的温度露点差急剧加大,11:30—12:00,由0.4℃上升到12.1℃,沈阳站在21日10时大雾散去之后,大雾天气没有再次爆发,能见度始终在 10000m以上。营口站在 21日白天温度露点差最大时为5℃,说明营口站的近地面水汽条件一直较好,为傍晚大雾的再次加剧提供了良好的水汽条件。

21日02时—22日02时,辽宁省始终处于均压场中,等压线稀疏,风速较小。以营口站为例(图略),大雾期间风速小于2m/s,有利于大雾的稳定维持。22日04时以后,受辽宁省西部地面高压不断东移的影响,风速明显加大,大雾迅速消散。

从两个代表站的地面要素场可以看出,21 日 01—03时,沈阳站地面温度下降剧烈,辐射冷却为沈阳站大雾的爆发起了一定的作用。过程期间,营口站的温度露点差始终很小,近地层大气十分潮湿,同时风速很弱,为大雾长时间维持及再次爆发提供了有利的气象条件。

2.4物理量诊断分析

2.4.1水汽条件

21日08—20时,辽宁东部及北部大部分地区受东移弱冷锋影响出现降水,近地面潮湿,水汽条件好,又由于是弱降水,地面土壤中的水汽有限,而不至于影响夜间地面热量的散失速度,同时地面及低空均为偏南风,为沿海地区提供了一定的水汽。

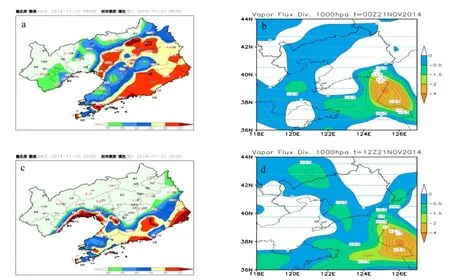

21日08时地面相对湿度及1000hPa的水汽通量散度对比发现(图3a,b),相对湿度大值区与水汽辐合对应的并不是很好,说明主要受弱降水过后影响,本地近地面水汽条件好。21日 20时的地面相对湿度与1000hPa的水汽通量散度对比可以看出(图3c,d),在辽宁省沿渤海及东部地区有较好的对应关系,相对湿度大值区对应水汽的辐合,说明第二次大雾爆发时有外来水汽输送,沿海地区为平流雾。辽宁省的北部地区水汽通量散度为正值,说明没有水汽的补充,这也从水汽条件的角度解释了为什么以沈阳站为代表的北部内陆地区并没有再次产生大雾天气。

图3 21日08时相对湿度(a)与1000hPa水汽通量散度(b)和21日20时相对湿度(c)与1000hPa水汽通量散度(d)图(相对湿度单位:%;水汽通量散度单位:10-7g.hPa-1cm-2s-1)

2.4.2动力条件

分析营口上空垂直速度随时间的变化(图略),21日02时左右在930hPa至850hPa低空存在弱的上升运动,与之相对应的是营口能见度在04时左右小于500m。21日16时左右,营口从近地面层到700hPa低空再次产生弱的上升运动,而营口能见度再次急剧下降也是在 16时左右,可见低层弱的上升运动有利于浓雾的维持[17]。

3 预报着眼点

前期低空温度较高,并且辽宁省的北部以及东部地区有弱降水,而降水过后中低空的冷空气不强,20日20时锦州站有明显逆温。这些特征均出现在大雾发生的前一日,可作为大雾短期预报的条件进行研究。

强浓雾爆发前,能见度的下降较相对湿度的增加及温度露点差的下降普遍有滞后性,多有能见度出现波动,同时相对湿度持续走高的特点。仍以营口站为例(图4),21日03时左右,营口站的能见度出现明显波动,直至 07时,能见度下降到 50m以内,期间相对湿度始终在 95%以上,而第二次浓雾爆发前能见度仍出现了较明显波动,此特征可作为雾临近预报的一个指标进行研究。

图4 营口站能见度与相对湿度随时间变化曲线(红框为能见度波动区间)

4 结论

(1)地面均压场的较长时间维持是此次大雾过程产生的最主要的形势场,850hPa为平直的偏西气流,风速4~6m/s,风速较弱。

(2)降水过后,中低空没有冷空气侵入,特别是辽宁省的南部沿海地区,低空存在弱的暖平流,温度较高,有利于逆温层的形成与维持。

(3)大雾发生前期,沈阳站地面温度下降剧烈,辐射冷却为沈阳站大雾爆发起了一定的作用。大雾期间,营口站的温度露点差始终很小,近地层大气十分潮湿,同时风速很弱,为大雾长时间维持及再次爆发提供了有利的气象条件。

(4)此次大雾过程分为两个爆发阶段,第一阶段辽宁的内陆地区辐射冷却作用较明显,而沿海地区以平流雾为主。而第二阶段以平流雾为主,近地面有外来的水汽补充。

(5)此次大雾短期预报的着眼点在于前期的弱降水及逆温层结。临近预报的着眼点在于,强浓雾爆发前,能见度的下降较相对湿度的增加及温度露点差的下降普遍有滞后性,并且有能见度出现较明显波动,同时相对湿度持续走高的特点。

[1] 袁成松,卞光辉,冯民学,等.高速公路上低能见度的监测与预报[J].气象,2003,29 (11):36-40.

[2] 何立富,李峰,李泽椿.华北平原一次持续性大雾过程的动力和热力特征[J].应用气象学报,2006,17(2):160-168.

[3] 侯瑞钦,李江波,赵玉广.河北平原一次持续大雾天气分析[J].干旱气象,2009,27(3):263-270.

[4] 吕淑琳,张敏,张晓平.华北地区一次连续大雾的诊断分析[J].气象科技,2008,36(4):425-428.

[5] 熊秋芬,江亓军,王强.北京一次浓雾过程的边界层结构及成因探讨[J].气象科技,2007,35(6):781-786.

[6] 雷正翠,夏文梅,周霖华,等.一次罕见冬季强浓雾天气成因分析[J].气象科技,2010,38(3):289-294.

[7] 董剑希,雷恒池,胡朝霞,等.北京及其周边地区一次大雾的数值模拟及诊断分析[J].气候与环境研究,2006,11(2):175-184.

[8] 朱平,蒋瑞宾.辐射雾中振荡现象的数值研究[J].大气科学,1995,19(2):228-234.

[9] 黄建平,李子华,黄玉仁,等.西双版纳地区雾的数值模拟研究[J].大气科学,2000,24(6):821-834.

[10] 鲍艳松,管琴,王智娟,等.山西省大雾的中尺度数值模拟[J].大气科学学报,2013,36(5):527-536.

[11] 袁成松,梁敬东,焦圣明,等.低能见度浓雾监测临近预报的实例分析与认识[J].气象科学,2007,27(6):661-665.

[12] 黄继雄,张庆红.首都机场浓雾中的能见度突发性振荡及其演变规律[J].暴雨灾害,2014,33(3):208-216.

[13] 刘畅,高留喜,王西磊,等. 山东省大雾的气候特征分析[J]. 山东气象,2014,34(2):26-31.

[14] 贾汉奎,徐学义,张杰,等. 泰安大雾时空变化特征[J]. 山东气象,2011,31(2):12-14.

[15] 王洪良,姜再生,郭春香,等. 潍坊地区大雾气候统计特征分析[J].山东气象,2009,29(2):31-34.

[16] 蒋大凯,闵锦忠,陈传雷,等.辽宁省区域性大雾预报研究[J].气象科学,2007,27 (5):578-583.

[17] 马明明. 江苏省秋冬季浓雾天气特征研究[D]. 南京:南京信息工程大学,2015.

P426.4

B

1005-0582(2016)02-0020-06

2015-08-20

芦晓彤(1989—),女,汉族,辽宁营口人,本科,助理工程师,主要从事短期、短临预报技术研究。