清“金陵八家”之高岑的山水画艺术管窥

周安庆

明末清初中国画坛再度呈现出繁荣景象,“金陵八家”特立独行,艺术成就彪炳史册。若论这一群落画家艺术成就及其影响,龚贤当列为“金陵八家”魁首。除此而外就属樊圻和高岑了!高岑作为一位明代遗民画家,不仅擅长表现山水,而且亦擅绘花鸟。笔者现以其笔下的金陵山水画为例,对这类绘画艺术作以探讨。

一、生平事略及画风特点

高岑,生卒年不详,字善长、蔚生,号榕园,石城(今江苏南京)人。据清周亮工《读画录》,清莫祥芝、甘绍盘《同治上江两县志》等记述,隐居秦淮河畔的高岑“早年即厌弃举子业,学为诗”,平时为人清高,主要依靠鬻画等方式谋生。他性好释门,少时尝入寺修炼,淡泊名利,鲜有尘世浮躁俗气。与同为画家的哥哥高阜“皆至性过人”。因其乃一介布衣,史上记载极少。

高岑学艺初师明末清初“金陵画派”先驱画家朱翰之,并得文入画家陈丹衷指点,同时汲取戴进、沈周、文徵明、仇英、唐寅、蓝瑛、董其昌等前贤画韵真谛,承继五代、宋、元画坛南北山水诸师风格,在遁迹自然、修炼心灵的艺术实践中,逐渐形成了自己的绘画风格。高岑早期绘画特点主要是在细笔写实中,着力追求性灵境界和山水人格;中年以后崇尚粗笔写意雅韵,所作充溢着笔墨神韵;晚年已臻化境,博采众长,“以己意行之”,可谓“天人合一”、“无鞍而行”,最终成为享誉画坛的“金陵八家”之一。

高岑的山水画包括虚景、实景两部分,大致可分为两类风格:一为师法“北派”山水画格,直追李思训、范宽等前贤大家的笔墨意韵,用笔坚实苍秀,精微状物写情,气势雄伟豪放;另一则受“南宗”画风艺术影响,汲取董源、巨然、“元代四家”、沈周等名师的精髓逸气,笔墨简朴空灵、写意传神。所作不拘一格、自出机杼。此外浅绛、水墨、青绿等画法皆有,同一画面上常以不同皴法表现山岩坡石的肌骨纹理,可谓笔墨精妙、清新脱俗。清代文人周亮工赞其山水画“不向荆(浩)、关(仝)辈乞灵”,享有“一纸半幅为时人争贵”之誉,“其必传于后无疑”!清秦祖永《桐阴论画二编》评其水墨花卉“清逸雅秀,有超然出尘之致”,并将他的画作归为“逸品”之列。

高岑存世画作主要有《松窗飞瀑图》、《秋山万木图》、《江天树影图》、《千岩万壑图》、《青绿山水图》即《金山寺图》等。值得一提的是,其兄高阜、其子高荫及侄儿高遇皆擅绘画,在当时亦以丹青名世。

二、纵情挥写家乡山川胜迹

南京乃六朝京师、南唐旧都,又是明代国都和留都。明季以降,文人骚客诗画金陵山水胜迹风气勃兴,与人们在中华民族的历史长河中,不断崇尚自然山水的文化传统不无关系。入清之后,高岑绝意不仕,毕生过着清贫安逸的平民生活。出于热爱故乡等人文情怀,他绘有不少反映金陵山川胜迹的丹青佳作,在讴歌之余不乏宣泄缅怀故国家山之情。

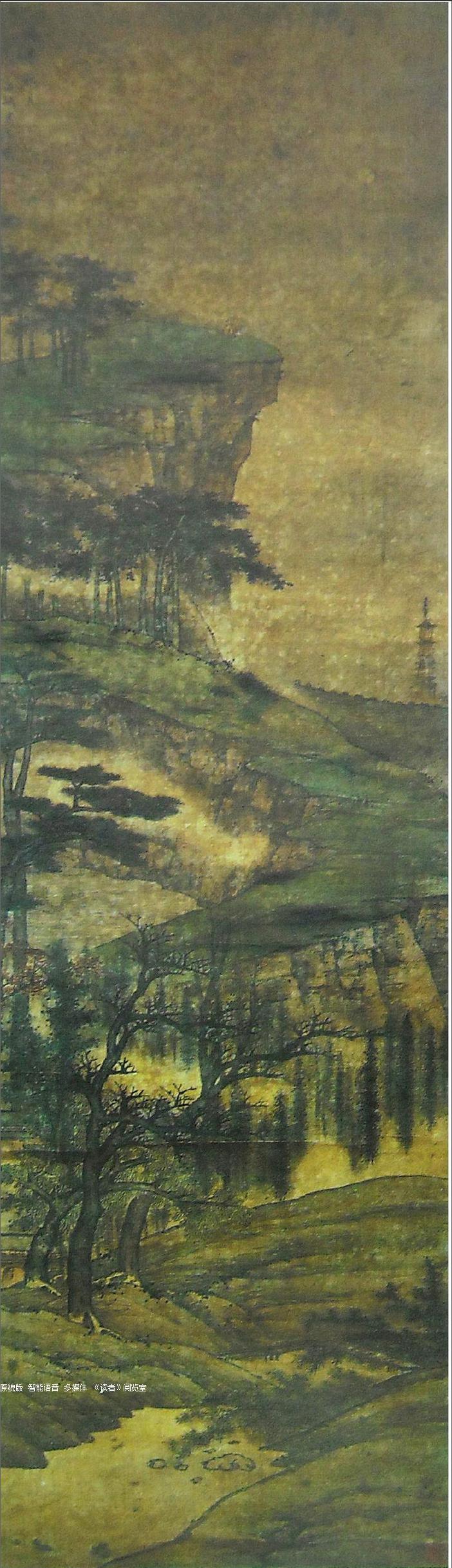

(一)《灵谷深松图》,绢本设色,纵107厘米,横57厘米,现藏于南京市博物院

该图描绘的是南京钟山名刹灵谷寺一带山林景致,是一幅比较典型的实景山水画。但见远处山峦秀润起伏,经过细密皴染后,显得更加苍莽巍峨。中、近处山坳间,高大的松柏参差挺立,疏密错落,表现得遒劲有力。古朴庄重的灵谷寺,就伫立在烟气弥漫的苍翠松柏之中。曲径通幽之处,寺院山门俨然成了该作的“画眼”,大雄宝殿、佛阁乃至寺后的南朝高僧宝志公灵塔等建筑,隐隐约约地依势铺展。所有这些均与起伏环绕的山峦形成了鲜明对比,同时又烘托出灵谷深松葱葱郁郁的勃勃生机。整幅画面虽然幽寂安谧、了无一人,然而林霭山岚缥缈之处,却让人神思遐想不尽。青灯黄卷、梵呗经音、晨钟暮鼓……此时无声,更胜有声!

高岑笔下的灵谷寺原址位于钟山之阳独龙阜畔,明太祖朱元璋奠都金陵后,相中此风水宝地要建造明孝陵,遂将该寺迁往景色幽秀的钟山之阳东麓。“灵谷深松”佳境曾在清代被列为“金陵四十八景”之一,历代不少文人骚客寻踪访迹、流连忘返,吟咏诗画不尽。

《灵谷深松图》设色典雅,虚实相生,空灵深邃,气象不凡,颇富北派山水画之沉雄特点。作者在构图写景时采用了“高远”法,具体表现中又不乏南宗绘画之笔墨精髓,由此再现了高岑追崇的宋、明院体之细笔写实画格,也由衷地反映了作者性好释门、清高孤行的恬淡心境。

(二)《天印樵歌图》,绢本设色,纵168厘米,横51厘米,典藏于天津博物馆

高岑描绘的是金陵南郊秣陵关旁方山之麓的山林情境。方山原为当地一处古火山遗迹,相传秦始皇东巡江南途经金陵时,听人谗言此地帝王气太重,将来可能会对大秦统治构成威胁,遂令人凿方山断长陇,削平山顶以泄王气。该山名声大噪,因此还得“天印山”之名,山巅曾有“龙潭池”。“天印樵歌”胜境在明代就已入列“金陵八景”,清代以后还被列为“金陵四十八景”之一。

徐徐打开这幅画轴,只见天印山突兀挺拔,岩石嶙峋,山泉泻流,松柏林立,树丛茂盛,古老的定林寺禅房隐约可见。天穹暮色苍茫,烟霭弥漫,但空气依旧清新。此刻正是樵夫挑柴回家的时候,山问小径崎岖不平,伴随着阵阵山风,不时传来樵夫哼吟的乡野小调……画家在画作左上侧行笔款识:“天印樵歌。石城高岑画”,后钤盖个人印鉴。

高岑在创作中并未对该山形貌进行写实的平铺直叙,而是采取宋人常用的高峦巨嶂类笔墨图式,主要以高远法布局,景物构置远近呼应,疏密有致。用笔细劲方硬,笔势雄强豪迈,以斧劈、雨点等皴法表现山石,又以淡墨湿笔敷染,给人以峻峭奇险、厚重坚实的形貌质感。而在峰峦山问,巧妙地运用烘染、留白等技法处理,旨在表现图中氤氲之气。远近高低的树丛枝叶,以及飞泉涧流、寺庙屋舍等,勾勒叠染技法严谨,同样表现细腻有致。整幅画作以水墨表现为主,略施石青、花青、浅绛等色彩,墨色水乳交融、浑然一体,意境幽寂高远,充满了苍郁秀润之气,从中也隐隐地透析出故都金陵的王者风范。

(三)《凤台秋月图》,绢本设色,纵175.4厘米,横52.7厘米,现藏于南京博物院

南京秦淮河畔的凤凰台曾是一处闻名遐迩的中秋赏月佳地,该台亦名花露岗、凤台山,原为长干里北侧的一个山岗。相传南朝宋代元嘉十六年(439年),因有凤凰栖于树上,鸣叫不止,引来百鸟朝凤,人们视为祥瑞之兆,遂筑台于山岗,故得此名。这里也是世人饱览“大江前绕,鹭洲中分”之绝胜处,“三山半落青天外,二水中分白鹭洲”,唐代李白脍炙人口的《登金陵凤凰台》诗咏再度让其蜚声天下。旧日每逢中秋夜晚,人们都会登临凤凰台,尽情在月下赏玩。“凤台秋月”尝被评为明季“金陵八景”之一。

高岑《凤台秋月图》所绘正是金陵城西南隅凤凰台畔的山林幽境:月色中的凤凰台突兀挺拔,巍峨而立,台麓松柏杂树错落,山腰烟霭缭绕。明月松间照,清泉石上流,—木桥横跨山溪,连接小径,古老的凤游寺深藏于山脚一隅。高台下的南京城墙绕山蜿蜒盘亘,苍茫夜色中南郊大报恩寺琉璃塔隐约在望。一轮皓月高挂星空,倒映在城墙南侧的秦淮河河面上。人们登上凤凰台,仰望洁白无瑕的明月,凝神遐想“嫦娥奔月”、“吴刚伐桂”、“玉兔捣药”等神话传说,深情缅怀诗仙李白“水中捞月”的轶闻逸事,心中生发出无限幽思。该画左上题行笔款识:“凤台秋月。石城高岑画”,并钤两枚印鉴。

高岑同样以高远法构图,疏密有致,藏露得宜,旨在塑造凤凰高台的巍峨之态。团团的明月此刻正升腾于每个人的心中,这亦是最令人心驰神往的美好时光。就风格技法而言,整个画面以淡墨湿笔敷染,表现朦朦胧胧的中秋月色,并巧妙地通过留白处理,陡添画意墨韵。此作笔墨苍郁秀润,树干枝叶勾勒叠染,技法不拘一格。以折带、披麻、斧劈等皴法表现山石,台顶和山坡平缓圆润,多以深青绿色渲敷,又略以乱笔点苔,而危崖峭壁则以赭石、水墨擦染,使得画面呈现出一种夜色沉静的迷人情态,或明或黯,幽远弥蒙,逸趣天成。这些烘托画面的技法表现,皆比较好地彰显出中秋赏月的诗意妙境。人们卧游其间,沉醉于月夜悠思之中,堪称韵味绵长、余音绕梁。

在中国传统绘画史上,前代画家表现夜色意象的山水画作,似乎并不多见。此画不愧是古人图绘金陵人文山水的佳作之一。

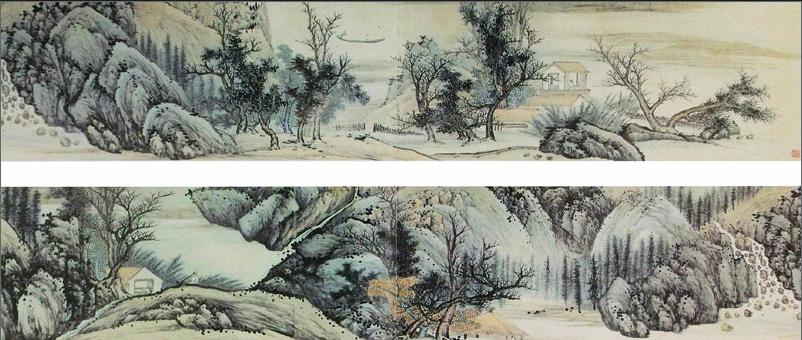

(四)《石城纪胜图》卷,纸本设色,纵36.4厘米,横701.8厘米,现藏于北京故宫博物院

此作为高岑以南京江岸郊野风光为背景创作,系倾情描绘江南山川的又一力作。

人们从右向左依秩展卷品嚼:大江侧畔古松盘亘,杂树相间,草舍竹篱,临水而筑,沟壑溪涧,沙渚静流。沿途坡丘起伏、回旋辗转,可谓步移景换。水岸峭壁嶙峋、悬崖高耸,其间隐现行人小径,木桥跨越而过。图中三两高士或坡上观水,或亭中看山,或临窗远望,郊野苍色中蕴藏着几许秋瑟景象。卷尾出现了空寂辽阔的江天一色景象,烟波浩渺中渔人棹舟,辛勤劳作。该图无款识,右下角仅存一枚阴文“冬云盒”方形印迹。

该图尾纸另有三段跋文,清初文人纪映钟在康熙辛酉年(康熙二十年,1681年)仲秋先以行草题跋,随后再题跋称赞:“戴静菴(指戴进)无此脱洒,史痴翁(指史忠)少此严密,其惟相城老人(指沈周)乎。”龚贤观赏后亦不禁以行草题赞:“画至今日,金陵可谓极盛矣……蔚生生而能画,用智不穷,虽有师承,托名而已。今此卷其朴老处似石田(指沈周),其幽秀处似侍诏(指文徵明),华亭(指董其昌)尚觉生疏,衣白(指邹之麟)少其厚润,况余子乎!画有内外学,蔚生初由内而外,后由外而内,可谓神品而兼逸品矣!余少与蔚生共砚席,故能知其详。”

此作主要以平远法和散点透视布局,图像构置严整,远近疏密得当,笔墨清劲爽利、挥洒自如,勾勒、皴染、点画等汲取了沈周等名家风格。山石多以粗笔勾写,再敷染水墨、石青、浅赭,仅皴法就有披麻、解索、折带皴多种,长、短、直、曲线交错。草木树丛多以逸笔简练畅写,墨笔点苔提神。高岑在创作中既注重对雄强气势的营造,又不乏胸壑逸气之宣泄,使得画面墨色明润秀丽,画境既苍润淳厚而又简淡雅致。

(五)其他画作

美国密西根大学美术馆现藏有一套高岑的(《金陵胜迹图册》(纸本设色,每开纵21.6厘米,横31.6厘米),此作更多地留下了一些高岑师法元人的绘画遗韵,潇散、简逸、秀润、淡远或清虚,笔情墨趣溢然素纸。通过“龙江夜雨”、“东山棋墅”、“幕府仙台”、“报恩灯塔”等画作可见,高岑创作金陵山水画乐此不疲,充满了对故乡的无限眷爱。

此外在寓居金陵的一些文人、画家合作的绘画册页中,同样亦散存着高岑描写金陵的丹青佳品,笔者在此就不逐一列举了。这不禁让人想起名家柳堉在《金陵寻胜图》画卷题跋(现藏于南京博物院)所述:“以金陵人藏金陵图画,即索之金陵佳手笔,亦一时胜事也。古人云:‘唯有家山不厌看,虽从太白‘相看两不厌中化出,自然自有妙义,淡而古旨耳……”

在高岑描绘家乡的山水画中,影响较大的还有《金陵四十景图》。高岑描绘此图在相当程度上受前人金陵八景、十景、十八景,特别是明末朱之蕃等《金陵四十景图咏》的影响,及江宁知府陈开虞因修纂《江宁府志》邀请其绘就而成。

与明末朱之蕃编写、陆寿柏所绘的《金陵四十景图咏》相比,此作在款识方面有所凝练,但更注重每帧画作构图布局的艺术审美性,同时增添了许多抒情色彩。只是随着沧桑变迁之故,昔日有些金陵胜迹已经消失不存,高岑笔下的这些图像记忆因此才显得极为珍贵。

综观古今中国画坛,流传下来有名有姓的书画家早已过万,然而真正在画史上占有一席位置,甚至能被提上几笔的画家,大概不超过千人。高岑作为清初艺坛多面手,所涉画路较广,从上述丹青中亦可窥见其高超娴熟的笔墨驾驭能力和绘画艺术水准。虽就风格图式和绘画语言来说,高岑大概未能留下更多的独特创造,难以迈入最伟大的画家行列,但毕竟是经过历史检验的传统延续型名家,对后世产生了较大的影响力;而“金陵八家”在复兴中国传统山水画的历史演进中,融入了各自的个性张扬和情感宣泄,从而打破了以“清初四王”为代表的画坛正统派笼罩下的沉闷气氛,为17世纪中国画艺术发展做出了积极贡献,所以这些都是不可被忽视的!

(责编:李禹默)