神经内科护理中对脑卒中康复护理的临床研究

汪慧琴

(安徽医科大学第一附属医院 安徽合肥 230000)

神经内科护理中对脑卒中康复护理的临床研究

汪慧琴

(安徽医科大学第一附属医院 安徽合肥 230000)

目的:评价行的卒中康复护理模式在神经内科脑卒中康复护理中的应用效果。方法:2015年10~12月,常规组、实验组各入选神经内科收治的卒中患者70例,常规组采用常规护理,预防痉挛为主,配合对症康复,进入康复期后转康复科治疗,实验组在意识恢复前、反应较差时,由4人专业康复小组进行康复训练,意识恢复后由独立的单项内容护理康复小组完成护理,第2周进行复评,重新制定康复计划,对比卒中90日功能恢复情况、并发症与患者满意情况。结果:实验组退出3例,常规组退出5例,均为进展性卒中或死亡。卒中后90日,实验组与常规组FMA、ADL、MMSE高于进入稳定期,实验组高于常规组,实验组与常规组NIHSS评分低于进入稳定期,实验组低于常规组,差异具有统计学意义(P<0.05);卒中90日内,实验组并发症发生率9.0%低于常规组40.0%,家属对康复效果满意率100.0%高于常规组84.6%,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:新的康复护理模式可增进卒中康复效果,降低并发症发生风险,获得家属好评,且不会增加进展性卒中发生风险。

脑卒中;康复护理;护理模式

脑卒中简称卒中,是最常见的一类脑血管病,是世界三大死亡疾病之一。我国卒中发病率约为157~160/万每年,即年新发约为250~300万例,鉴于我国人口老龄化水平仍有较大的上升空间,在未来相当长的一段时间内,卒中发病率仍将逐渐上升[1]。功能障碍是卒中常见并发症,近年来随着卒中相关理论、治疗器械的改进,卒中急诊急救水平明显提高,卒中急性期死亡率趋于平稳,存活患者越来越多,但由此带来了较沉重的照料负担,卒中后遗症发病率高达70%。康复护理是减轻卒中功能障碍,进而减轻照料者、社会负担的关键,但遗憾的是我国仅5%的卒中患者获得专业指导。越来越的研究显示,及早开展康复活动获益更好,《全球心脑血管疾病预防与控制手册(2011)》认为康复训练时卒中复发、延缓恢复的四大独立因素,缺乏有效的训练12个月内身体功能恶化率达到20~40%,3年内严重功能障碍发生率约60%,并得到大量生理、病理学研究证实[2]。在神经内科开展康复护理,相较于康复科开展时间更早,同时可获得的医护人员支持更多[3]。为此,医院试在神经内科护理中构建新的卒中康复护理模式,取得一定成效,现报道如下。

1 资料及方法

1.1 一般资料

以2015年全年,神经内科收治的卒中患者作为研究对象。纳入标准:①临床确诊;②未合并原发性功能障碍性疾病;③初次发生;④有康复需求,非姑息治疗;⑤家属知情同意,依从性较好。排除标准:①合并其他类型危重症,如恶性肿瘤、严重心力衰竭;②生命体征极不平稳;③脑死亡;④预计生存期<12个月;⑤有心脏骤停等病史;⑥仍出现进展性卒中表现;⑦四肢残缺。退出标准:①诊断为进展性卒中;②出现严重伴随疾病,如新发心肌梗死;③依从性差;④严重不良事件,如跌倒。共纳入患者140例,其中男80例、女60例,年龄54~80岁、平均(63.1±5.5)岁。入院时神经功能缺损评分(15.1±4.1)分。APACHEⅡ评分12~32分、平均(22±7)分。缺血性脑卒中104例、出血性脑卒中36例。有先兆74例。发病到入院时间3~46h、平均(15±0.5)h。合并慢性呼吸系统疾病30例、高血压104例、冠心病20例、糖尿病35例。文化水平:小学及以下32例、中学84例、大专及以上24例。家属支持情况:完全支持53例、支持87例。主要照料者文化水平:初中及以下44例、高中及中专73例、大专及是以上23例。据入院先后顺序,将患者分为常规组、实验组各70例,两组患者年龄、性别等临床资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 常规组

采用常规护理,主要包括量良肢位摆放、抗痉挛措施、治疗护理、营养管理,对于偏瘫等其他功能障碍,进行简单的镜像疗法等康复训练,待患者进入康复期后转康复科治疗。若患者家属有要求,也可指导家属在病房内开展。

1.2.2 实验组

(1)意识恢复前:组建4人康复小组,对于反应较差的患者,或在机械通气时期,便可开展康复训练,每日晨间进行被动四肢训练,以关节屈曲活动为主,每个部位10次,治疗前需打断镇静状态,在患者意识逐渐恢复后,进行互动训练。康复训练在医师的监督下完成,所有训练都在医师严格监督下完成,若出现危象,立即停止康复训练,主要包括血压上升或下降幅度过大、心率过高或过低(<40bpm,>130bpm)、呼吸频率过速或过缓(<10bpm,>40bpm),指尖血氧饱和度过低<88%等。

(2)意识恢复后:①由护理康复小组完成护理,包括体位转移技术、良肢位的摆放、支具使用、日常生活训练、吞咽障碍护理、言语障碍护理、肢体痉挛护理、二便训练,每个小组3人,成员均经过培训;②在患者意识好转后,即开展更积极的康复护理,由医师、治疗师评估康复需求、功能障碍发生情况,制定康复计划,由护理康复小组开展护理,落实各项康复护理;③第二周,进行复评,重新制定康复计划,特别注意落实床上训练、直立坐姿练习、平衡位训练、日常生活训练等,如在患者可独立活动时,可在凳子上训练,进行分布行走训练。

1.3 观察指标

度过急性期、(电话随访)卒中后90日,以FMA量表评分、Bathel指数量表评分(ADL)、神经功能缺损(NIHSS)评分、简易智能量表(MMSE)评分。统计90日内,患者并发症发生情况,家属满意率。

1.4 统计学处理

以WPSxls数据表录入数据,转SPSS18.0软件进行数学处理,计量资料以均数±标准差(±s)描述统计,组间比较采用t检验,计数资料以数(n)或率(%)描述统计,组间比较采用x2检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 康复效果

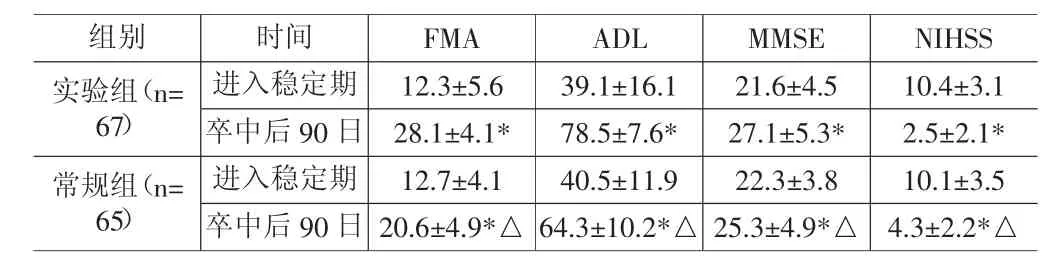

实验组退出3例,常规组退出5例,均为进展性卒中或死亡。卒中后90日,实验组与常规组FMA、ADL、MMSE高于进入稳定期,实验组高于常规组,实验组与常规组NIHSS评分低于进入稳定期,实验组低于常规组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 实验组与常规组进入稳定期、卒中后90日功能评分(±s)

表1 实验组与常规组进入稳定期、卒中后90日功能评分(±s)

注:与进入稳定期相比,*P<0.05;与实验组相比,△P<0.05。

组别 时间 FMA ADL MMSE NIHSS实验组(n= 67)进入稳定期 12.3±5.6 39.1±16.1 21.6±4.5 10.4±3.1卒中后90日 28.1±4.1* 78.5±7.6* 27.1±5.3* 2.5±2.1*常规组(n= 65)进入稳定期 12.7±4.1 40.5±11.9 22.3±3.8 10.1±3.5卒中后90日 20.6±4.9*△ 64.3±10.2*△ 25.3±4.9*△ 4.3±2.2*△

2.2 并发症与家属满意情况

卒中90日内,实验组并发症发生率低于常规组,家属对康复效果满意率高于常规组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

3 讨论

研究证实,新的康复护理模式确实有助于增进康复效果,卒中后90日患者运动功能、认知功能、生活能力均显著提高,且优于常规组,神经功能缺损评分下降更显著,且低于常规组。提示新的康复护理可全面改善患者功能状态,减轻家属的照料负担。新的康复护理模式可降低90日内并发症发生风险,并发症对患者危害较大,是卒中患者死亡、康复训练未落实、病情恶化的重要原因。

表2 实验组与常规组并发症与家属满意情况对比[n(%)]

新的康复训练模式主要优势:①开展康复的时间更早,既往康复护理主要在患者反应良好时开展,新的康复护理在患者入院后早期即开展,在卒中发生进展期间,患者因卧床、意识障碍,加之机械通气,极易出现神经肌肉功能障碍,电生理学证实这可能增加器官功能障碍、延长卧床时间、延长机械通气时间,通过早期康复护理,如悬吊运动、音乐振动疗法等,可锻炼肌肉功能,改善微循环,产生正性的精神力量,减轻肌力衰退[4];②稳定期开展的康复训练覆盖率高,改变了传统的被动康复训练管理,通过构建专业化的护理小组,制定更符合患者需求的康复护理计划,小组合作,提高落实率[5]。

需注意的是,新的康复护理模式也存在以下问题:①超早期训练可能导致病情不稳定,需要在医师监督下完成,并非所有患者都适用于超早期训练;②训练可能增加患者能量消耗,需做好营养支持,以弥补代谢消耗,以避免患者出现虚弱;③护理应对治疗让路,选择合适的康复护理时机;④注意心理支持,以提高患者依从性,帮助患者积极主动的训练[6]。

综上所述:新的康复护理模式可增进卒中康复效果,降低并发症发生风险,但需做好安全管理。

[1]中华医学会神经病学分会神经康复学组,中华医学会神经病学分会脑血管病学组,卫生部脑卒中筛查与防治工程委员会办公室.中国脑卒中康复治疗指南(2011完全版)[J].中国康复理论与实践,2012,18(4):301~ 318.

[2]WHO.World Stroke Day.[EB/OL].2011-10-29.http://www.who.int/cardiovascular-diseases/media/events/stroke_day/en/.

[3]张晓猜.影响脑卒中患者肢体康复的因素及对策[J].中国老年学杂志,2013,33(19):4726~4727.

[4]Chen JK,Chen TW'Chen CH.Preliminary Study of exercise capacity in post-acute stroke survivors[J].Kaohsiung JMed Sci,2010,26(4):175~181.

[5]Pablo O Rodriguez,Mariano Setten,Luis P Maskin.Muscle weakness in septic patients requiring mechanical ventilation:Protective effect of transcutaneous neuromuscular electrical stimulation[J].JCrit Care,2012,27(3):319~328.

[6]孔令峰,卢艳丽,彭超.早期康复联合心理干预对脑卒中后抑郁的影响[J].临床合理用药,2013,6(6):16~17.

R473.74

A

1004-7344(2016)15-0328-02

2016-5-12