我国足球改革的未来效应及其影响

张 琪, 龚正伟

(上海体育学院 体育休闲与艺术学院,上海 200438)

我国足球改革的未来效应及其影响

张琪,龚正伟

(上海体育学院 体育休闲与艺术学院,上海 200438)

摘要以文化论为理论起点,对我国足球改革的未来效应及其影响进行分析。认为:我国足球改革的实质已经跨越了器物学习、制度学习阶段,进而转向文化学习阶段;足球改革将产生3个层面的效果,即确立社会个体的伦理规范、深化社会发展的运行机制、强化现代文明的优势地位;立足工业文化传承的足球改革将对体育、教育与社会变革产生重要影响。

关键词足球改革; 体育; 教育; 社会; 影响

Author’s addressSchool of Sport Leisure and Art,Shanghai University of Sport,Shanghai 200438,China

以足球为先导的新一轮体育改革已拉开序幕,本次改革的力度和范围是前所未有的。基于国家主导的社会改革已经进入“深水区”的时代背景,足球改革被赋予更为重要的角色并承担更艰巨的任务。本文从文化决定论出发,分析当前足球改革的时代作用和历史使命。探讨足球改革有哪些实质作用,体育改革为何以足球为先导,足球改革的未来效应,足球改革将会引起体育、教育及社会的何种变革等问题。

文化决定论认为,个体的行为选择建立在文化习得的结果之上。文化决定了人的价值与行为规范体系,决定了社会运行的内在机理和图式,决定了社会发展的起点和发展路径。文化决定论的核心——文化首先是一个民族应付其环境的总成绩、其次是文明所形成的生活方式[1]。文化包括了给定的和自在的行为规范体系、自觉的精神和价值观念体系以及人的生活和生存方式。本文中的足球特指诞生在英国,隶属于现代体育范畴的英式现代足球。现代足球是建立在身体活动、社会发展、科技辅助和文化协同作用基础上的综合性身体活动。

1我国足球改革的背景梳理

1.1“兴体强国”的改革实践足球改革隶属于体育改革的工作序列。近代以来,我国历史上出现过3次较大规模的“兴体强国”国家战略,“兴体强国”的核心要义也在悄然变化。发展体育对社会的贡献认知经历了强身健体、制度建设,正逐渐向着文化革新的方向转变。

西方现代体育作为强健身体的工具引入中国可以追溯至鸦片战争时期。战场败北的原因被有识之士归纳为身体能力的孱弱,自此便拉开了中国近代历史上第1轮“兴体强国”的进程。《钦定学堂章程》《奏定学堂章程》《壬子癸丑学制》逐步将体育以日常课程的形式融入教育体系。蔡元培曾言:“康强之精神,比寓于康强之身体”,他对强健身体的重视可见一斑。中国体育进入市场化阶段后,旧式的“人治”管理理念暴露出通用性差、统一性低、稳定性不足等诸多弊端。以制度学习为主的“兴体强国”逐渐拉开序幕。这次改革不仅要突破国内体育与相关行业的高效率协调发展困境,还要使国内体育机构接轨国际体育组织[2]。

随着制度学习的程度逐渐深入,研究者发现造成种种“制度乱象”的原因并非只有制度缺失本身。文化对于社会成员自我成长的作用被发掘出来。以体育文化创新为主导的强国观念形成于20世纪末的“文化热”思潮。进入21世纪,制度学习和文化创新共同成为“兴体强国”进程中的2条主要旋律。

1.2足球先行的原因中国近代以来的自强步伐,无外乎物质学习、制度学习,然而百年有余的学习历程并未实现令人期盼的“弯道超车”。反而经历过这些学习之后,出现了上层建筑与物质基础的脱节与不适应现象。当代,学者们将这种脱节归结于文化学习与发展的缺失。工业社会的物质成果必须根植于工业文化土壤之中才能结出丰硕果实并谋求自我成长。于我们当前国家发展而言,所缺之处正是承接高速发展的工业文明物质成果的工业社会文化。现代足球是诞生于工业革命时期的体育活动,经济基础和生产关系决定了现代足球隐喻着诸多工业文化的优秀内涵。当前国务院以足球引领社会改革,可见足球的改革效果将直接影响当代中国社会的发展。然而,足球改革的最终目的,就绝非提高足球竞技成绩这般简单。足球改革的实质是以传播工业文明优秀文化为核心的社会文化革新,其最终目的是通过足球改革建立起以工业文明为代表的、符合当前我国社会发展的优秀文化体系,以期促进体育、教育、社会的全面改革和发展。

1.3足球改革的背景以足球为突破口的改革最早可以追溯至1992年的“红山口会议”。此次会议决定了中国足球未来的职业化改革方向。由于当时对预期问题的把握不足以及改革深度不够等,使得中国甲A联赛1994年初创火爆之后,随之陷入了管理、运营、竞赛的失衡状态。国际赛场上国足成绩的大幅下滑,国内爆出的假球、赌球、黑哨问题,都在反复拷问着中国足球改革的成效究竟如何。最近10年,金融危机、政治博弈等国际背景为中国的发展带来新的机会的同时也提出了相应的挑战。自党的十八大以来,国家层面的改革措施频出,经济模式转型、教育改革等重要议题为体育改革和足球改革创造了空间。2013年,习近平同志在墨西哥参议院发表题为《促进共同发展 共创美好未来》的演讲时,表达了对于中国足球发展的期许。由于体育系统长期以来的封闭运行,使得足球改革面对的是从政府到市场、从体制到机制、从管理到治理的全方位改革。足球反腐已经阶段性地扫清了足球改革潜在的利益壁垒,足球行业的特殊背景又使得改革直面了最深层的利益冲突。倘若改革成功,那么改革的经验可以行之有效地指导其他领域的改革。故处于历史和未来交汇处的足球改革,必然成为国家改革战略中十分重要的一环。

2我国足球改革的未来效应

2.1确立社会个体的伦理规范(1) 身体主体性的回归。纵观近代以来的身体思想史,实质上就是身体的重要性和主体性意识被逐渐唤醒的过程。大机器生产将原先以田园生活为主的大量劳动力吸收进作坊和工厂[3]。相较农业生产对身体自然能力的巨大需求,机器生产在削弱身体能力要求的同时还普遍提高了生产效率。这就产生了一个循环——对生产效率的追求促使更多人员和精力投入机器生产之中,而过度依赖机器生产又进一步加剧了身体性缺失的状况[4]。身体无用论甚至成为20世纪一股广泛传播的思潮,性解放、毒品、享乐主义的盛行,使得身体在工业生产中沦为主观感受的牺牲品。身体性的回归意味着人们在当代重新确立了劳动的价值[5]。正是由于以足球为代表的现代体育的兴起,使得身体性在劳动之余焕发出新的生机。身体性在当代的强势反弹,为当代社会的可持续发展提供了充足的人口资源和发展基础。

(2) 契约精神的沉淀。契约精神是指蕴含在契约关系之中的平等、自由、公平、正义的意识。早期的欧洲契约精神暗含着自然法学说思想,认为人类最初生活在没有国家和法律的自然状态中,但由于种种不便,人们就联合起来,订立契约,成立国家,以便更好地实现自然权利。罗尔斯认为,订约的目的是为了确立一种指导社会基本结构设计的根本道德原则,即正义原则。正义原则不仅保障了社会弱势群体的生存权利,更为重要的是为不同的社会参与主体提供了共同的交往平台,即保障了社会交往的公平。当人们与来自不同地域、文化、信仰和种族背景下的人交往时,一种能够确保双方交换自愿、平等的保障性手段就显得十分必要[6]。处于这个时间节点的英国足球恰好起到了对大众的教育、教化作用。1848年颁布的《剑桥规则》是现代足球对人类所追求的公平、平等思想的实体化展示。双方自愿进行一场足球比赛,意味着他们已经默许接受规则的约束以及由裁判员作为规则的代理人规范参与者行为[7]。运动员一方面寄希望于裁判员和规则提供一种公平竞赛的机会,另一方面他的行为也时刻受到裁判员和规则的审判。契约精神的效果透过彼时的法治思想和遍布全球的金融服务便可见一斑。

(3) 竞争与合作的调和。竞技体育看似是一场群雄逐鹿的生存竞争,但是所有的参与者都在这场“唯一胜出者”的游戏中生存了下来[8]。契约精神为参与者融入一场足球比赛提供了制度保障,然而接下来这场比赛的结果就掌握在了双方的参与者手中。尽管双方在表面上进行着一场非败即胜的游戏,但实质上是在打造一场共荣的盛世景象。倘若其中一方利用不正当行为获取比赛优势,那么他们可能在得到本场比赛奖励的同时失去联赛乃至协会的庇护和集体认同[9]。因此,与其在纸面上争论竞争与合作孰优孰劣,不如将其放置在诸如现代足球的现实情境之中[9]。除了竞争双方的共赢,足球实践活动还能带来团队合作的特殊体验,而这些特殊的情感体验,很难以其他的教育形式替代。

(4) 运动员精神的呼唤。现代足球倡导的运动员精神可以追溯至英国的绅士阶层和骑士阶层的社会信仰。《纽约时报》列举了运动员精神的具体表现:守信、勇敢、忍耐、自控、自尊、节俭、顾及他人、礼貌和公平[10]。利他主义的运动员精神认为,在比赛过程中不仅要求公平竞争和遵守规则,而且还要求参与者真正关心同场竞技者(包括队友和对手)的利益[11]。不难看出,运动员精神与维持和保证一种有价值的社会生活方式存在极大关系,这种生活方式以一种理想化的、友好的参与为前提。以享受快乐的观点看待运动员精神主要与高尚和大方的行为有关,这些行为又促进了快乐的感受。在运动员精神的内涵中,公正是永远居于核心位置的首要概念[12]。

2.2深化社会发展的运行机制(1) 由专业化向精细化的发展转型。Gardiner[13]写到:“5世纪末,过分注重身体卓越和体育上的胜利造成了专业化和职业主义。”走上专业化发展道路的现代体育打破了业余主义的传统。古特曼[14]认为,伴随着专业化的出现,现代体育随之转向了职业化和纪录化的发展方向。竞赛纪录总是重复着被创造和打破的循环。纪录不断地被打破,更多的保障性时间和专门化训练成为不可或缺的手段。这不仅要求运动员放弃全面发展运动能力的可能性,还必须沿着特定的项目规律渐行深入。随着专业化程度的加深,理性化和科层化特征成为体育的时代标签。当前,我国竞技体育的专业化程度依然需要进一步深化。笔者在前期的走访中发现,仍然有中超联赛的俱乐部在训练中沿用“三从一大”的训练思想。从联赛职业队到基层梯队的训练中,缺乏科学指导的极大运动量的训练计划屡见不鲜。许多梯队人才出现伤病后仍然不能得到科学和有针对性的治疗与恢复,这极大地限制了竞技人才的成才效率。有学者对中国和德国男子赛艇运动员的身体指标对比研究发现:中国运动员的各项耐力、力量等指标的数据皆好于德国运动员,令人匪夷所思的是素质指标较差的德国运动员的水上运动成绩却明显好于中国运动员。总结发现,将运动能力粗暴地降解为几个维度的身体素质指标,是明显缺乏科学认知依据的,同时也违背了竞技体育的初衷。这种专业化不足的认识,仍然广泛存在于我国各个层次的体育组织中。我国的竞技体系市场化、社会化改革之后,将会倒逼着原有的竞赛、训练体系朝着深层次的专业化和精细化的方向发展。可以预见的是,人才培养的早期化、个性化和针对化,都将成为专业化和精细化的具体展现。

(2) 由职业化向专门化的发展转型。职业化和专业化的趋势是相辅相成的,甚至从某种程度上说,两者具有同一性。职业化的核心要素并不是金钱,而是在金钱的辅助下投入专门性工作的时间。投入训练的时间,可以用来衡量运动员的职业化水平。职业化意味着运动员将运动技能的不断提高当作自己相当长时期内的主要目标。尽管长久以来,诸多精英阶层人士拒绝体育活动的职业化趋势,认为体育的职业化必将打破非功利的美好愿景。竞技成绩对于专业化的压迫,迫使业余运动员占用正常工作时间参加体育训练。我国运动员的职业化毫无疑问地走在了世界的前列,运动员一旦进入国家的三级训练网体系,便可以享受到津贴、工龄等体制提供的职业福利。尽管如此,与发达国家相比,我国职业体育的职业化程度仍然是不足的。足球运动管理中心与卡马乔的合同纠纷从细节上反映了我国竞技体育系统管理职业化程度不足的现实。

不仅体育领域经历了关于职业化的讨论,新兴行业几乎总是要经历非职业化到职业化的过程。体育领域的职业化争论是具有代表性的社会现象。职业化的最终实现与工业革命形成的理性主义和工具主义思想之间关系密切。当运动成绩被理性思潮分解为运动技术、身体能力、比赛战术;当体育被工具理性物化为时间、距离;当运动员成为创造、打破纪录的手段,体育的职业化则不再纯粹是运动员获得报酬与否,而是工业文明倡导的理性主义和工具主义的扩张与实践。对于建立在逻辑经验主义立场之上的现代科学而言,这种思潮有利于现代科学(特别是实证科学)的发展。职业化的周期会伴随着专业化程度的加深以及社会分工的分化而逐步延长。如果把体育当作社会发展的晴雨表,那么职业化的范围将会在未来进一步扩张。广泛职业化的最大优势是为社会提供了众多专业能力更突出、岗位针对性更强的劳动力资源。

2.3强化现代文明的优势地位(1) 对自然生活田园性的追求。工业革命时期,英国开始大规模流行足球、板球、草地网球等体育活动。该时期流行的体育活动有着显著的田园性特点。人们对于田园性的需求,源自工业革命机器生产所带来的封闭性弊端。曾经适应了田间耕作的农业劳动者们转变为产业工人之后发现,曾经生活的田园环境变得遥不可及,新鲜的空气、广阔的空间、草地、溪流在厂房中难觅踪影。为了重新找回熟悉的自然属性,人们在业余时间投身于田野开展体育活动。当前广泛开展的足球、长跑、登山等户外体育活动便是对田园性的追随。

(2) 对工业文明的助推作用。依照我国目前的经济发展状况,工业文明成为大众层面的主流价值形态。以足球为代表的现代体育发迹于工业革命时期,古特曼[14]认为,工业革命创造了现代体育,现代体育也回馈了工业社会的高速发展。现代体育代表的先进文化对于工业社会的影响十分深远,而这种文化正是支撑当下我国社会主义现代化建设的积极文化。一方面,体育隐喻着工业社会发展的伦理性和机理性文化,另一方面,当现代体育日趋强盛形成了独立的文化体系。

随着新兴资产阶级的出现,英国人急需一种新的社会文化支撑即将腾飞的经济秩序,现代体育在这个时间节点走上了历史舞台。大机器生产点燃了发展商品经济的火花。人们在新兴的市场进行商品交换时,一种普适的价值观开始约束交换行为。伦理性的社会文化(契约精神、竞争与合作、绅士精神)成为人们谋求生存和发展的基石。人们在交往时,通过订立契约保证相互的竞争公平。生产变革后,人们变得像轰鸣运转的机器上的零件,成为商品社会链条上的具体环节和部件。人的社会属性决定了其需求永远是多样和变化着的。劳动者解决温饱之后开始了对于提高生活质量以及审美的追求。同时,为了保证劳动者的生产效率,工厂主和资本家们也乐于为工人阶级提供保证身体自然能力的锻炼机会。现代体育逐渐转变为满足劳动者多样需求的实践载体。对于当前的中国社会而言,经济发展的效应已经带领很大部分群体走出了温饱的基本需要,这同时使得大众的需求转向休闲和娱乐。与老一辈劳动者相比,年轻务工人员对工作的需求已经不仅局限于收入水平的高低,工作环境、体育设施、休闲场所等也逐步成为择业过程中考虑的因素。诚然,这种现象是对中国目前经济结构调整、产业结构转型的具体表现,宛如英式足球的起源一样,国内流行的竞技、休闲体育活动也在扮演着促进中国社会发展的积极作用。

(3) 对文化渗透问题的消解。幅员辽阔和地区性差异导致我国目前还未进入完全和充分发展的工业社会阶段。一方面,我国博大精深的传统文化带来了根深蒂固的文化桎梏作用;另一方面,中西现代文化的广泛交融又带来了前所未有的现代性文化问题。中国传统文化的传承尚未稳固,使得中国在面对现代性问题时举步维艰。向右,是关于如何协调现实与历史的问题;向左,则面对的是当下与将来可能性之间的连结[15]。

笔者认为,作为解决当前发展问题的主要策略,其核心依然是建立与经济基础相配套的文化体系用以加速中国特色社会主义建设。作为工业文化载体的现代体育正在成为传播这种价值观和社会文化的重要途径。现代足球背后所隐喻的身体性、契约精神、竞争与合作、运动员精神的文化内涵,将随着足球运动的广泛开展内化到每个参与者的观念中。

3我国足球改革对体育、教育与社会变革的影响

3.1体育的变革(1) 以契约精神维持体育组织的运行。在现代社会生活中,人们都普遍地认识到组织是按照一定的目的、任务和形式编织起来的社会集团,它不仅是社会的细胞和基本单元,而且是社会的基础,也是社会、国家、地区、部门实行管理、维持秩序、发挥效能的重要手段[16]。新时期体育组织的形成将不再仅依赖于行政手段和强制干预。基层群众自下而上的体育参与动力被释放后将形成大量的自由组织,当前日益增长的广场舞团队就是典型的例证。当失去外部强制力的保障,自下而上形成的体育组织将会呈现出更多元的组织特征。一种形象的比喻认为,旧式体育组织结构中,政府扮演了组织者、参与者和裁判者的多重身份。多重身份的弊端在于难以在冲突发生时行之有效地化解矛盾,因此近年来观众对裁判员不信任、运动管理中心公信力缺失、主办方办赛有失公允等成为屡见不鲜的社会现象。为了解决当前政府一把抓的尴尬局面,又基于现代体育组织的信任关系,以客观、公正的法律体系维护体育组织运行,成为迫切的需要和必然的出路。一方面,作为公共事务领域的法律体系直接掌管体育内部的常规事务;另一方面,作为专门领域的体育法律和规定约束着作为行业自治的体育行为。由于失去了体制的庇护,现代体育组织将出现由政府向市场、由行政向法治、由强制到自治、由管理向治理的转变。在此过程中,契约逐步成为调和体育组织各方利益关系的标尺和纽带。法律、规程、操作规范、道德习俗将成为协调体育组织内、外部利益关系的主要手段。广州恒大足球俱乐部临时改换赞助商广告的事件可谓关注度极高。仅使用法律等强制手段协调所有体育组织的利益关系仍显效率低下,伦理性的道德规范将在自治性较强的体育组织中发挥更大的作用。

(2) 以伦理规范约束运动行为的开展。体育行为泛指参与者在运动过程中外显的行为总和。体育行为的本质化回归是指这种体育行为将逐步顺应和回归体育本源的要求,即体育行为道德性的回归。随着道德性的提高,许多当代的道德困境会迎刃而解,例如竞技技术异化、兴奋剂滥用、人体运动器官改造等。诚如前文所述,现代体育活动的本质特征之一就是人的身体性。竞技成绩作为人的运动能力的体现,应把守住人的自然性前提。体育活动将会回归促进人的自然能力的道德主线。一方面,运动员获得有效的竞赛成绩不能以牺牲健康为代价;另一方面,科技发展带来的运动装备改良应停留在促进运动员发挥自身能力的层面。这就要求我们必须守住体育运动科技化的底线,这条底线即科技装备的运用只能最大限度地体现运动员的自身能力,绝非使运动员成为展示科技装备的工具。现代体育活动的本质特征之二就是体育活动的生活化。从文化的视角出发,诸多现代足球伦理性的个人规范不仅运行在竞技赛场,也发生在个体的社会生活中。运动行为的道德水平促进社会道德水平的提高,社会道德整体水平也会对体育行为的道德性产生影响;因此,体育的个体行为道德化趋势将会随着社会的发展而愈发深入。

(3) 加速精英群体对竞赛纪录的追逐。理性化的发展趋势建立在充分的专业化和职业化的基础之上。分工的出现使得纪录更加趋近人类身体能力的极限,这意味着运动员每次超越现有纪录都是体育团队共同努力的结果。时至今日,广州恒大、山东鲁能等中超球队均设有专门的团队负责市场开发、媒体接待、专门化训练等具体事宜。在大数据时代和数据量激增的背景之下,体育团队将会继续细化分工和扩大规模。运动员的竞赛成绩作为多因素共同作用的成果展示,其意义已经超出运动员对自我技术的临场表达,而是当前科技、经济、文化等社会要素的综合体现。理性化趋势是体育发展的必由之路,这条道路将会把现代体育引向无休止的纪录争夺战。尽管其现实意义透过金牌的热度可见一斑,但是基于体育长久发展而言,体育的理性化变革过程中仍要重视个人道德对于体育和参与者的积极作用。体育的理性化是顺应社会思潮的时代产物。

3.2教育的变革(1) 学校体育的重新定位。伴随着关注度陡增的青少年体质下降问题,公众对于基层学校体育课属性的讨论重新回到人们的视野。在旧式教育思想的统领下,体育课的功能似乎只剩下强健身体和休闲娱乐。外科手术式的教育思想在统领中国教育数十年之后迎来了转机和改革。党的十七届六中全会决定指出,社会主义核心价值体系是兴国之魂。社会主义核心价值体系是社会主义先进文化的精髓,决定着中国特色社会主义发展方向,因此,其也就成为文化强国与体育强国的精神支柱和引路明灯。想要走上文化强国、体育强国的康庄大道,首先便是要恢复体育的教育属性。“体育”一词自诞生便蕴含着对身体教育的意义。尽管借助体育活动的形式能够提高身体自然能力以及带来相应的愉悦体验,但这并不是使我们将其与郊游、棋牌和娱乐活动混淆的恰当理由[17]。教育部门将会重新探求体育的教育资源和途径。

(2) 学校教育内容由知识主导转为观念引导。教育是人类社会发展到特定水平,为了延续前人的成果所出现的一种传递活动。在广义上,凡是增进人们的知识和技能、影响人们思想品德的活动都是教育;在狭义上,主要是指有目的、有计划、有组织地对受教育者身心施加影响的学校教育;更狭义的定义指向了思想教育活动。教育活动的实质就是促使个体的社会化和社会个性化的实践活动。维持这种实践活动有效性的源动力,便是教育者施加的影响,这种影响通常烙着文化、技术、技能的标签。“诚如人们指出的文化是‘人之所以为人’一样,文化显然也是‘教育之所以为教育’,且是其‘之所是’教育的根本所在。我们既要给教育一个整体的、类的概括使其具有真理性,又要使其具有实质性内容而不至成为‘统计学的幽灵’或‘原始主义的梦想’的双重压力下,我们对‘教育’的认定,不能不诉诸于文化的思考或解释[18]”。借用许嘉璐先生的观点:“无科技不足以强国,无文化则足以亡种。”

教育与文化之间存在着极为复杂的双重关系和双重作用[19]。从社会整体层面看,教育与文化作为2个平行的系统,存在着外部关系,它们共同运行在社会大系统内部。从系统内部观察:文化以知识的形态成为教育的内部因素;而教育又以承袭文化内容成为了文化的内部因素。教育与文化的双重作用是建立在社会系统的宏观层面之上的:一种作用是文化约束教育的内容并促进文化的发展;另一种作用是其他平行系统通过文化的折射影响教育活动的开展。无论是文化直接作用于教育,还是通过文化折射影响教育活动,教育在实质上已经与文化形影不离[20]。教育活动的内容映射着文化的核心要求,通过教育活动的开展则更加强化了文化核心的坚固性。教育与文化之间有着密切的关联,既表现在文化作为知识层面的知性系统对教育的技术性知识提供,亦表现在文化作为意义层面的价值系统对教育的意义性价值承载[21]。借用钱穆先生[22]之言:“一切问题,由文化问题产生;一切问题,由文化问题解决。”

(3) 以足球为起点的体育德育路径。经过新一轮的教育改革,体育从思想上回归教育之源是值得庆贺的,这意味着现代体育暗含的诸多文化元素能够被重新梳理和发掘。如何梳理和发掘体育的文化特征,直接关系到学校体育、单位体育、社会体育的教育、教化效果。体育最基本的文化特征是其蕴含着丰富的文化资源。毫无疑问,作为身体活动的体育标志,最为明显的便是身体文化。因为有了身体观念的解放,身体才得以摆脱教会的禁欲束缚。一时间,展现身体美的艺术作品层出不穷。至今,身体文化仍然是现代体育最为核心和朴素的文化内涵[23]。继身体文化之后,出现以身体有用性为起点的学校道德教育[24]。除了作为身体文化的载体以外,体育还承担起灌输身体文化的手段之角色。身体观念的缺失源自学校文化教育未为身体安排“出场”的场合。体育活动,特别是体育比赛对身体能力的竞争恰恰满足了身体性复归的外部因素。故体育德育既暗含了积极的身体文化,又提供了身体文化习得的途径。

(4) 通过学校教育保障专门型人才的培养。专门型人才是社会发展的专业化和职业化带来的必然产物。与通识型人才相比,其具备更为精深的专业知识,也需要更长的培养周期。当前,我国专门型人才的培养主要通过职业教育、职前教育和入职后教育进行。专门型人才的出现似乎与亚里士多德和马克思笔下“完全发展的人”愈行愈远。究其原因,著名学者李力研将其解释为,古希腊时期尚未高度分化的劳动分工使得每个人皆有掌握多项技能的可能性,而在现代社会,这种可能性由于人类社会的分化变得遥不可及,并且人类社会发展的巨大动力仍然扩大着这种差距。生存的压力迫使人们竭尽可能地提高专业化程度,这在体制内的竞技体育人才培养中便可“管中窥豹”。人才培养专门化的趋势是历史使然,亦是社会发展的保障。《国务院办公厅关于开展国家教育体制改革试点的通知》明确要求:“建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学体制机制,创新政府、行业及社会各方分担职业教育基础能力建设机制[25]”“强化省、市级政府统筹发展职业教育的责任,促使职业教育与经济社会发展需求相适应,促进中等职业教育与高等职业教育协调发展。健全多渠道投入机制,加大职业教育投入,加快基础能力建设。改革职业教育办学模式和人才培养模式,探索部门、行业、企业参与办学的机制……”专门型人才的培养绝非职业教育和岗位培训这般简单,其更应当作为社会生活分化的前瞻性存在。以体育教师培养为例,当前对口专业的毕业生入职前仍需接受特定的岗前培训,以促进新入职的教师适应工作。而诸如此类的短期培训可以通过增设对口专业的学校课程予以替代。新一轮的体育学学科改革明确规定本科体育教育专业将作为应用型专业开设,并且按照培养目标调整了课程结构,使本科教育能够更有效地服务学生的职业生涯,这也是人才培养专门化和专业化的典型代表。

3.3社会的变革2015年3月16日颁布的《中国足球改革发展总体方案》(以下简称《方案》)提出了中国足球未来发展的明确目标和可操作的政策。回顾党的十八大以来的中央精神,足球改革已融入建设中国特色社会主义体系的进程之中。

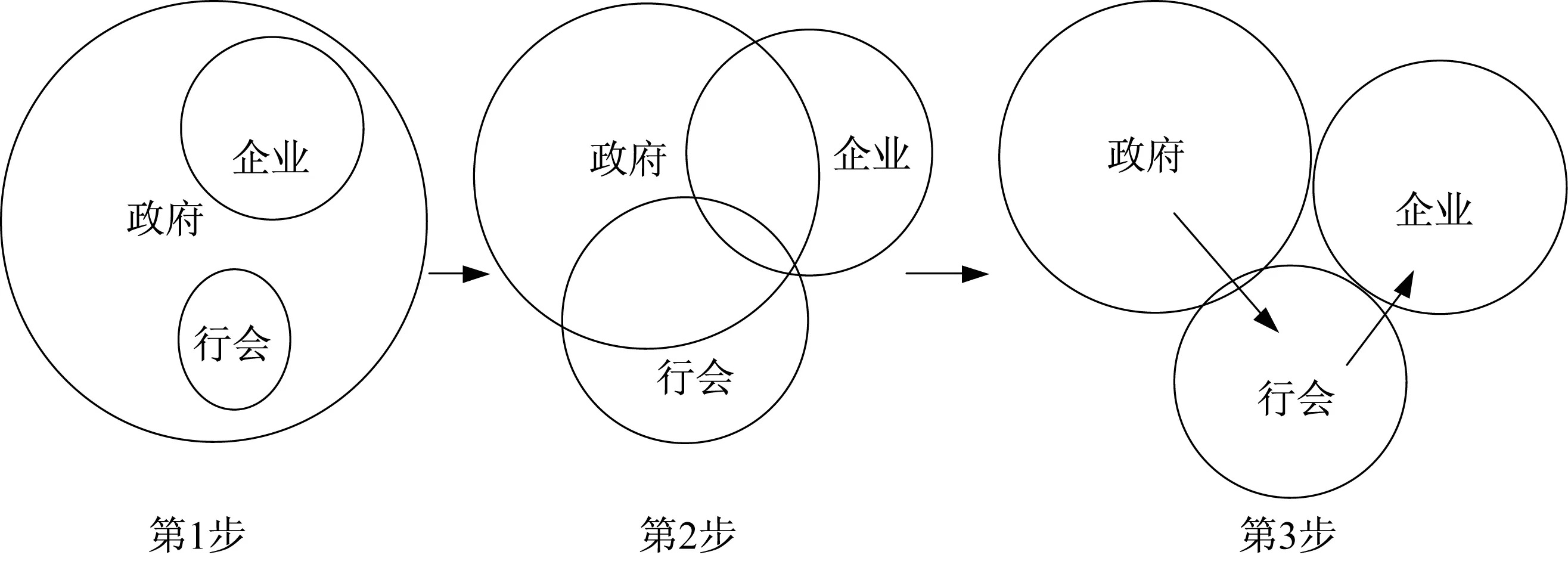

(1) 重新定位多元社会主体之间的关系。足球改革面对的是旧式国家管理体制遗留下来的历史产物,其制度性障碍正在困扰中国足球的发展。由图1可见,第1步描述的是我国计划经济时期政府、企业、行业之间关系,恰恰反映当前足球改革面临的问题。改革自上而下、由内到外、由简到繁,面对波及面如此之广、涉及群体如此之多、作用时间如此之长的系统化改革,我们急需一个切入点进入改革的具体领域,而这个切入点就是迈出管办分离、政企分离、官民分离的改革第一步。《方案》指出:“按照政社分开、权责明确、依法自治的原则调整组建中国足球协会…。”为了防止剥离权利与职责重叠之后,足球产业走向部门回避的另一个极端,《方案》决定:“(足协)不设行政级别,其领导机构的组成应当体现广泛的代表性和专业性,包括国务院体育行政部门代表、地方及行业足球协会代表等。”足球改革打破了由政府主导的市场社会主体关系,企业和行业与生俱来的活力被逐步释放出来。

图1 改革期社会主体关系[25]Figure 1. The relationship between social subjects in reform period

目前我国力图从图1中第1步转变为第2步,即改革期的多元社会主体并存状态。政府逐步让渡既有利益,同时培育行业和企业在社会生产中的活力和积极性。三者的这种关系成为当下中国制度改革的真实写照。国务院赋予足球协会管理有关足球行业相关事务的权力,这些事务既包含原先体制内的高端竞技人才比赛和培养,还覆盖了足球运动市场化、产业化的广阔空间。这意味着,以足协为例的行业协会不但要保障好涉及该行业的政府事务,还要代表政府行使管理企业、规范市场的职责。党的十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出:“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。”[26]显然,依靠足协此类“二政府”的手段协调市场和政府的关系远非国家改革战略的终点。如图1中第3步所示,理想中的三元关系应当是政府意志借助行业协会的中介作用贯彻到市场运行中。理想的改革目标为:依靠健全的法律法规背景,行业协会在制度框架内获得与政府在业务上平等对话的地位,政府的行政干预被限制在各行业的专业壁垒之外,政府通过协会的力量解决市场的问题[27]。

(2)“德法并重”约束多元社会主体的社会参与行为。《方案》同时指出:“完善中国足球协会内部治理结构、权力运行程序和工作规则,建立决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的机制。地方、行业足球协会参照中国足球协会管理体制调整组建,按照《中国足球协会章程》以会员名义加入中国足球协会,接受中国足球协会行业指导和管理。”《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》要求:“完善行政组织和行政程序法律制度,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化。坚决惩处失职、渎职。行政机关不得法外设定权力……[28]”足球改革的整体思路被划入依法治国的国家治理能力现代化的进程中[29]。

法治思想成为国家改革进程中的主要意识,同时我们需要审慎地意识到德治与法治在国家治理过程中的重要作用。体育改革以及体育对教育的影响带来了一种正向价值观念,这种价值观念能够行之有效地保障个体和群体的社会交往。根据我国当前的法制体系,应当采取一种功能互补型的法治和德治关系保障社会的良性运转[30]。德治和法治各有其固有的优势,也有先天难以克服的短板。德治主要依靠舆论、风俗、个人信念、良心等柔性的手段规制社会主体的行为;而法治能够依靠警察、监狱等国家暴力机关实现对犯罪行为的强制处理。在“法德共治”的背景下,德治则倾向于运用道德教化、榜样教育的积极手段提高社会成员的整体道德认知,引导一种符合公共道德要求的高尚行为。反观法治,特别是沿袭了大陆法体系的中国法治,其作用更多地体现在规定、界定违犯行为的具体特征和处理方法上,以实际执行力和潜在威慑力约束社会成员的行为底线。道德和法律依据各自的内部特征形成了独特的制约机制,构成了对社会成员集体意识和外部行为的内外兼治体系。在具体的实践过程中,道德和法律需要相互配合才能极大地规范成员社会行为的效果。王盛旺[31]给出了6条颇为具体的实践准则:加强法律制度建设、提高全民族的法律素质;依法治权;吸收借鉴西方发达国家的法制建设经验;深入开展道德教育和道德实践;完善德治实践中的社会导向和回报机制;领导干部率先垂范是德治实践的关键。随着社会的动态变化,法治和德治各自的调整范围也会出现相应的变动。总体而言,道德准则作为公民社会公共生活的行为标准,在一定程度上引导着法律改革的方向。当恶意欠薪、阴阳劳动合同、商业欺诈成为人皆唾弃的社会恶习并自行消亡时,才是现代体育所倡导的公平、利他、关爱等道德观念在中国落地生根的具体表现。

4结束语

足球改革已经超越我国当代体育的自身变革,其更为广泛的时代意义在于保障目前我国良好的整体发展态势。文化的作用是潜移默化的,从个体到整体、从个人行为到群体决策、从人的存在到国家发展,每个环节都是文化支撑着社会的运行和文明的前进。把握好足球改革的先导作用,充分认识现代足球的文化价值,乘着改革的“东风”建立符合时代要求的体育体制,不仅能够开拓广阔的体育发展前景,还能为国家的教育改革、社会发展提供切实可行的实践经验和理论指导。

参考文献

[1]胡适.胡适选集[M].天津:天津人民出版社,1991:188

[2]龚正伟.我们需要什么样的体育:中国体育改革伦理理路与实践[M].长沙: 湖南师范大学出版社,2011:1-4

[3]库尔第纳.身体的历史[M].孙圣英,译.上海:华东师范大学出版社,2013:111-143

[4]James Riordan.European cultures in sport[M].Intellect Books,2003:5-23

[5]Allen Guttmann.From ritual to record:The nature of modern sports[M].Columbia University Press,2004:19-65

[6]包利民.当代社会契约论[M].南京:江苏人民出版社,2007:69-157

[7]Andrew Edgar.The aesthetics of the Olympic art competitions[J].Journal of the Philosophy of Sport,2012,39:185-199

[8]Ann E C.Sporting metaphors:Competition and the ethos of capitalism[J].Journal of the Philosophy of Sport,2007,34:52-67

[9]Cesar R T.Competitive sport, evaluation systems, and just results[J].Journal of the Philosophy of Sport,2005,32:208-222

[10]James W.Keating sportsmanship as a moral category[J].Ethics,1964:25-35

[11]于涛.体育哲学研究[M].北京:北京体育大学出版社,2009:222-226

[12]Randolph M F.Sportsmanship[J].Journal of the Philosophy of Sport,1986,13:1-13

[13]Gardiner E.Greek athletic sports and festivals[M].London: Macmillan,1910:4

[14]古特曼.从仪式到纪录[M].北京:北京体育大学出版社,2012:9-36

[15]衣俊卿.文化哲学[M].北京:北京大学出版社,2004:278-304

[16]维基百科.现代组织理论[EB/OL].[2015-01-23].http://wiki.mbalib.com/wiki/

[17]何强.校园足球热的冷思考[J].体育学刊,2015,22(2):5-10

[18]马文颖.思想政治教育的文化功能研究[D].沈阳:辽宁大学,2013:14-30

[19]潘懋元.高等教育的文化功能[J].教育研究,1996(11):17-18

[20]宋志臣.教育文化论[J].教育研究,2012(10):4-11

[21]白明亮.文化、政治与教育:教育的文化政治学阐释[D].南京:南京师范大学,2014:38-45

[22]钱穆.文化学大义[M].北京:九州出版社,2011:2-5

[23]朱华.文化强国与体育强国的关系探析[J].体育与科学,2012,33(5):69-72

[24]李储涛.身体德育:学校体育的德育起点[J].上海体育学院学报,2012(6):72-75

[25]国务院办公厅.关于开展国家教育体制改革试点的通知[EB/OL].[2016-01-01].http://www.gov.cn/zwgk/2011-01/12/content_1783332.htm

[26]人民出版社编写组.《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》辅导读本[M].北京:人民出版社,2013:1-24

[27]刘智慧.行业协会与政府关系研究[D].汕头:汕头大学,2006:33-28

[28]人民出版社编写组.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》辅导读本[M].北京:人民出版社,2014:1-13

[29]龚正伟.美国体育政策的演进[J].上海体育学院学报,2013,38(1):18-24

[30]王淑芹,刘畅.德治与法治:何种关系[J].伦理学研究,2014(5):64-68

[31]王盛旺.论德治与法治相结合共建和谐社会[J].管理观察,2014(17):9-25

收稿日期:2016-01-08; 修回日期:2016-03-09

基金项目:国家社会科学基金资助项目 (12&TYB001)

第一作者简介:张琪(1989-),男,山东济南人,上海体育学院博士研究生;Tel.:17705317872,E-mail:520180758@qq.com

通信作者简介:龚正伟( 1967-) ,男,湖南长沙人,上海体育学院教授,博士生导师;Tel.:(021)51253309,E-mail:zwgong2009@qq.com

中图分类号G843

文献标志码A

文章编号1000-5498(2016)04-0065-08

DOI10.16099/j.sus.2016.04.012

Future Effect of the Football Reform in China∥

ZHANG Qi,GONG Zhengwei

AbstractThis paper uses the cultural theory to explore the future effect of Chinese football reform.It states that the football reform has turned to the stage of cultural learning after the stages of objects learning and system learning.The effect of the reform will appear in 3 aspects: regulating the individuals’ ethics;clarifying the social development mechanism and solidifying the strong position of industry culture.The study concludes that the football reform based on the industrial cultural heritage will play an important part in sport,education and society.

Keywordsfootball reform;sport;education;society;influence