腹腔镜结直肠癌根治术在Ⅱ、Ⅲ期结直肠癌中的应用效果

吴邦学,魏寿江

(1.四川省广元市苍溪县人民医院 普外科,四川 广元,628400; 2.川北医学院附属医院,四川 南充,637000)

腹腔镜结直肠癌根治术在Ⅱ、Ⅲ期结直肠癌中的应用效果

吴邦学1,魏寿江2

(1.四川省广元市苍溪县人民医院 普外科,四川 广元,628400; 2.川北医学院附属医院,四川 南充,637000)

关键词:结直肠癌; 腹腔镜结直肠癌根治术; T淋巴细胞; 肿瘤标志物; 疗效

近年来,随着自然环境的恶化以及人们生活方式的变化,结直肠癌(CC)的发病率逐渐升高[1]。研究[2]显示,在所有癌症病死患者中,CC的病死率位居第6位。对于早期CC患者,临床多行开腹手术,但开腹手术创伤大,术后并发症多[3]。随着腔镜技术的发展,腹腔镜治疗CC较开腹手术更具优势[4]。本研究探讨腹腔镜结直肠癌根治术(LRCC)治疗CC的临床效果,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择2012年1月—2015年12月本院及川北医学院附属医院行手术治疗的CC患者136例,其中女42例,男94例,年龄25~78岁,平均年龄(56.42±3.26)岁。所有患者术前均经病理活检证实为Ⅱ、Ⅲ期CC; 其中结肠癌83例,直肠癌53例;病理分型:腺癌113例,黏液腺癌20例,未分化癌3例; Dukes分期:A期12例,B期52例,C期60例,D期12例;病灶直径:2.5~8 cm,平均直径(3.53±0.62) cm,术前肿瘤浸润深度T278例,T341例,T4a17例。纳入标准:病灶距肛缘>10 cm患者; ECOG评分0~2分患者;腹腔镜及开腹术耐受患者;局部病灶、病灶未侵犯腹膜、周围脏器及远处转移患者;知情同意患者。排除标准:腹部既往手术史或(和)放、化疗史患者;合并其他恶性肿瘤患者; CC并发症患者;特征人群(孕期、哺乳期女性,神经及精神类疾病等);依从性差患者。将136例患者依照随机数字表法分为LRCC组(n=68)与开腹组(n=68),2组性别、年龄、病理分型等一般资料无显著差异(P<0.05),见表1。

表1 2组一般资料比较

1.2方法

LRCC组行LRCC治疗。患者体位依据手术方式取截石位或平卧位,气管插管,全身麻醉。建立CO2气腹,维持气腹压力在12~14 mmHg,行5孔法。腹腔镜常规探查,确认病灶无周围组织器官转移,然后有效分离病灶供血血管,取钛夹于病灶根部夹闭离断,超声刀锐性分离系膜,依据全直肠系膜切除术、全结肠系膜切除术完整分离结直肠系膜,手术有效保护输尿管。以保护套保护伤口,体外切除病灶。结肠癌于体外重建消化道,直肠癌行肠管吻合术。术后常规处理。开腹组行开腹根治术。术前准备同LRCC组。切口位选择腹部左旁正中或正中位,入腹探查,发现病灶后行根治手术切除。

1.3观察指标

观察2组术中出血量、手术时间、切口长度、淋巴结清扫数、术后排气时间等手术相关指标;术前与术后7 d CD3+、CD4+、CD8+及CD4+/CD8+等T淋巴细胞水平;术前与术后30 d胰岛素样生长因子-1(IGF-1)、癌胚抗原(CEA)水平;术后1年、3年生存情况及术后并发症等指标。CD3+、CD4+、CD8+以流式细胞仪检测,IgA、IgG、IgM以免疫悬浊计检测,IGF-1、CEA以双抗体夹心ELISA法检测。检测严格按照试剂盒说明书进行。

1.4统计学处理

采用SPSS 19.0统计软件分析,计量资料以均数±标准差表示,组间比较分别行独立样本t检验;计数资料以率表示,组间比较用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

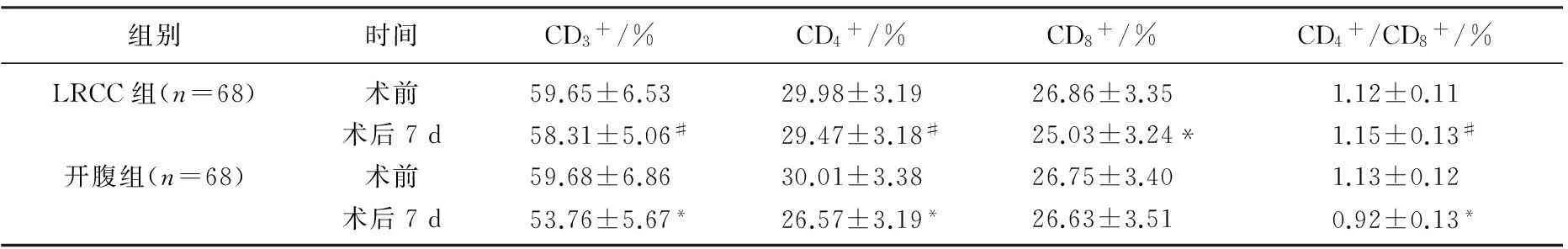

LRCC组术中出血量、切口长度、术后排气时间均显著优于开腹组(P<0.01); LRCC组手术时间显著长于开腹组(P<0.01)。2组淋巴结清扫数无显著差异(P>0.05)。见表2。术前2组CD3+、CD4+、CD8+及CD4+/CD8+等无显著差异(P>0.05); LRCC组术前与术后7 d CD3+、CD4+及CD4+/CD8+无显著差异(P>0.05); LRCC组术前与术后7 d CD8+有显著差异(P<0.05); 术后7 d LRCC组CD3+、CD4+显著高于开腹组,CD4+/CD8+显著低于开腹组(P<0.05)。见表3。术前2组IGF-1、CEA水平无显著差异(P>0.05); 术后30 d,2组IGF-1、CEA水平均显著降低,且LRCC组IGF-1、CEA水平显著低于开腹组(P<0.05)。见表4。LRCC组术后1年、3年生存率分别为79.41%、45.59%,显著高于开腹组的67.65%、35.29%(P<0.05)。LRCC组术后发生吻合口瘘、切口感染各2例,术后并发症发生率为5.88%; 开腹组术后发生吻合口瘘6例,切口感染4例,肠梗阻3例,术后并发症发生率为19.12%。2组术后并发症发生率有显著差异(P<0.05)。

表2 2组手术相关指标比较

与开腹组比较,**P<0.01。

表3 2组术前与术后7 d的T淋巴细胞水平比较

与术前比较,*P<0.05; 与开腹组比较,#P<0.05。

表4 2组术前与术后30 d的IGF-1、CEA水平比较

与术前比较,*P<0.05; 与开腹组比较,#P<0.05。

3讨论

与开腹手术相比较,LRCC具有一定的优势:① LRCC术中腹腔基本处于密闭状态,对腹腔内脏器扰动较小,体液难以丢失,术后胃肠功能恢复快,有利于改善患者术后营养,改善患者免疫功能,促进患者转归[5]; ② 腹腔镜可有效进行局部放大,术中辨认及解剖更加准确,腹腔镜可进至小骨盆,识别保护盆腔血管,降低术中出血量[6]; ③ LRCC切口小,术后愈合快,可有效避免切口感染或裂开[7]。徐艳松等[8]研究结果表明,LRCC术后胃肠动力恢复时间显著低于开腹直肠癌根除术。张瑞奎等[9]研究发现,LRCC疗效与开腹直肠癌根除术疗效相近。徐本文等[10]研究发现,除手术时间外,LRCC其他手术指标均优于开腹组,且开腹术术后并发症发病率显著高于LRCC术。本研究中,LRCC组术中出血量、切口长度、术后排气时间及术后1年、3年生存率,术后并发症发生率均优于开腹组,提示LRCC治疗CC较开腹直肠癌根除术更有优势。

CD4+为诱导辅助性T淋巴细胞,激活后能生成抗肿瘤细胞因子。CD8+为抑制性、细胞毒性T淋巴细胞,能够黏附并杀灭肿瘤细胞[11]。研究[12]发现,多数恶性肿瘤患者体内存在过度表达的Treg细胞,且Treg细胞能够在抑制免疫因子的同时获得免疫。由于LRCC对机体扰动相对较小,可减少或清除CD4+、CD25+等Treg细胞,改善患者免疫[13]。徐飞鹏等[14]研究结果表明,LRCC及开腹直肠癌根除术应激均可抑制T淋巴细胞活性,而LRCC对T淋巴细胞活性影响相对较小,术后抑制时间短。本研究中,LRCC组术后7 d CD3+、CD4+显著高于开胸组,CD4+/CD8+显著低于开胸组,与徐飞鹏等研究结果较为一致。IGF-1为生长调节素,能够通过多种细胞通道抑制细胞凋亡,促进细胞周期的正常运行,在肿瘤细胞分裂、转移中具有重要作用[15-17]。研究[18-21]发现,IGF-1水平升高与CC TNM分期增加呈现正相关关系。CEA为常用的肿瘤标志物指标,其升高水平与肿瘤发展密切相关[22-24]。在本研究中,术后30 d LRCC组IGF-1、CEA水平显著低于开腹组,说明LRCC可较好地改善CC患者的预后,其原因可能与LRCC术中不压迫病灶有关。在本研究中,LRCC组术后1年、3年生存率高于开腹组,术后并发症发生率低于开腹组,提示LRCC治疗CC较开腹治疗更具优势。

参考文献

[1]Ye X F,Wang J,Shi W T,et al.Relationship between aspirin use after diagnosis of colorectal cancer and patient survival:a meta-analysis of observational studies[J].Br J Cancer,2014,111(11):2172-2179.

[2]钱川平.2-脱氧葡萄糖促进5-氟尿嘧啶、奥沙利铂对结直肠癌细胞的抗肿瘤作用[J].江苏医药,2015,41(24):3009-3011.

[3]Zhang C,Wang J,Gu H,et al.Capecitabine plus oxaliplatin compared with 5-fluorouracil plus oxaliplatin in metastatic colorectal cancer:Meta-analysis of randomized controlled trials[J].Oncol Lett,2012,3(4):831-838.

[4]陈建伯.腹腔镜与开腹老年结直肠癌根治术的疗效及术后炎性反应的影响比较[J].河北医药,2015,37(21):3212-3215.

[5]汤雪峰,李财宝,刘岗,等.腹腔镜微创手术与传统开腹手术对结直肠癌患者免疫和生理功能影响的临床观察[J].标记免疫分析与临床,2015,22(4):278-281.

[6]张会明.快速康复外科在腹腔镜结直肠癌手术中的应用[J].河北医药,2014,36(21):3302-3303.

[7]Esteban F,Cerdan F J,Garcia-Alonso M,et al.A multicentre comparison of a fast track or conventional postoperative protocol following laparoscopic or open elective surgery for colorectal cancer surgery[J].Colorectal Dis,2014,16:134-140.

[8]徐艳松,吴卫,高枫,等.腹腔镜和传统结直肠癌根治术对胃肠动力和胃肠激素的影响[J].中华实验外科杂志,2012,29(3):534-535.

[9]张瑞奎,张东昌,贾志龙.腹腔镜辅助直肠癌根治术临床疗效分析[J].中华实用诊断与治疗杂志,2013,27(6):571-573.

[10]徐本文,牛四龙,崔红燕,等.基层医院腹腔镜辅助结直肠癌根治术临床分析[J].江苏医药,2015,41(13):1583-1584.

[11]Sakaguchi S,Sakaguchi N,Asano M,et al.Pillars article:immunologic self-tolerance maintained by activated T cells expressing IL-2 receptor α-chains(CD25).Breakdown of a single mechanism of self-tolerance causes various autoimmune diseases.J.Immunol.1995[J].J Immunol,2011,186(7):3808-3821.

[12]张文杰,冯志山,王智华.不同类型恶性肿瘤患者T淋巴细胞表型分析[J].河北医药,2013,35(23):3548-3549.

[13]张明金,王仕琛,李业云,等.腹腔镜结肠直肠癌根治手术与传统根治手术疗效比较.中华普外科手术学杂志,2014,8:321-324.

[14]徐飞鹏,许庆文,鲁珏,等.腹腔镜辅助与开腹结直肠癌根治术治疗Ⅱ、Ⅲ期结直肠癌机体免疫反应的影响[J].中华实验外科杂,2015,32(12):3164-3166.

[15]康军朋,郭淑芹,张云良,等.结直肠癌组织IGF-1和IGFBP-3表达临床意义分析[J].中华肿瘤防治杂志,2014,21(18):1440-1444.

[16]崔艳欣,刘玲,杨阅楼,等.结直肠腺瘤患者IGF-1、IGF-IR的表达及其与血清IGF-1水平的关系[J].胃肠病学,2013,18(2):114-117.

[17]谢荃沁,吴昌平,蒋敬庭.sIL-33联合CEA、CA19-9检测对结直肠癌的诊断价值[J].临床检验杂志,2015,33(8):596-598.

[18]李志红,刘黎明.腹腔镜在胃、结直肠癌手术治疗中的应用体会[J].实用临床医药杂志,2014,18(7):127-128.

[19]高羽,张连阳,刘宝华,等.腹腔镜结直肠癌根治术后胃肠运动与血清胃肠激素的变化[J].第三军医大学学报,2006,28(6):598-600.

[20]王文江.腹腔镜结直肠癌根治术患者围术期血清胃肠激素及内脏蛋白的变化[J].海南医学院学报,2015,21(12):1704-1706.

[21]夏翠锋,李强,沈焘,等.经腹腔镜结直肠癌根治术的疗效及对胃肠功能的影响[J].中国老年学杂志,2015(10):123-124.

[22]孙威,陈爱山,曹献馗,等.腹腔镜术后早期经口进食对结直肠癌患者功能状态和胃肠生存质量的影响[J].吉林大学学报:医学版,2014(04):109-110.

[23]肖飞,胡波,宋亚锋.腹腔镜结直肠癌根治术治疗老年结直肠癌患者的疗效及对胃肠功能的影响[J].中国老年学杂志,2015(14):137-138.

[24]蔡青,刘军,刘智华,等.腹腔镜直肠癌手术与开腹直肠癌根治术对老年直肠癌患者的近远期疗效与安全性比较[J].黑龙江医药科学,2013,36(6):104-104.

收稿日期:2016-03-22

中图分类号:R 735.3

文献标志码:A

文章编号:1672-2353(2016)15-103-03

DOI:10.7619/jcmp.201615033