青石板的诉说……

樊庆江

悠悠汀州城,熙熙店头街,亲亲客家人。一条通往历史深处的青石板路,像是在无声地诉说着革命先烈们一个个可歌可泣的故事……

岁月无言,历史有声。在赣南闽西这片热土上,每一寸土地都浸染着革命先烈的热血。他们在为中国革命胜利和新中国建立付出巨大牺牲、做出巨大贡献的同时,为后辈留下了历久弥新、永放光芒的精神财富。

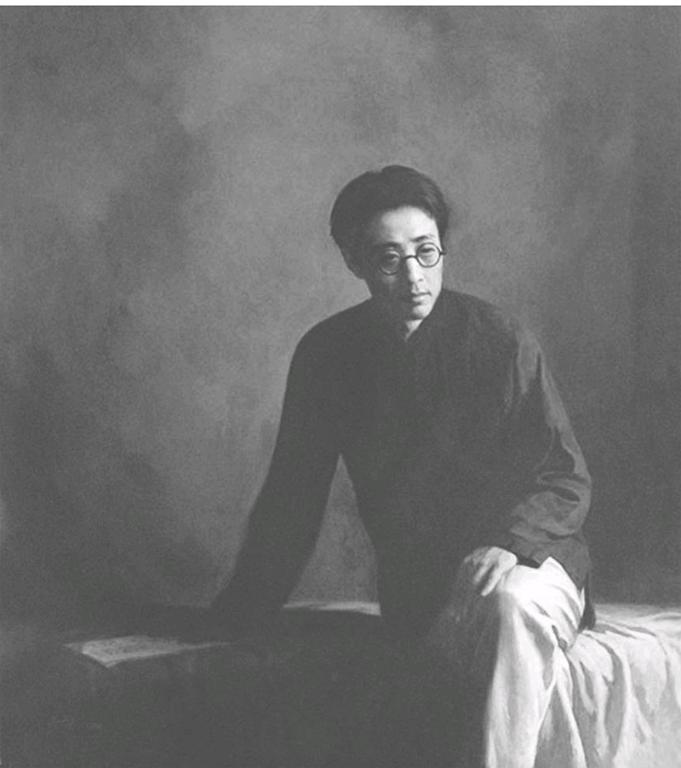

瞿秋白,近代中国历史无法绕过的名字。他高度浓缩、短暂而璀璨的一生,让后人无限追思,感悟良多。

瞿秋白,1899年1月29日生于江苏常州,中国共产党早期主要领导人之一,伟大的马克思主义者,卓越的无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一。

理论先驱 烛照后人

“为大家辟一条光明的路”,是瞿秋白毕生为之奋斗的座右铭。他的一生,是孜孜不倦寻求中国光明之路的一生,是为共产主义理想英勇奋斗的一生。正如毛泽东同志评价的那样:“他的这种为人民工作的精神,这种临难不屈的意志和他在文字中保存下来的思想,将永远活着,不会死去。”

他是我国报道十月革命后苏俄实况的第一人。

他是我国用文艺体裁描写列宁风采的第一人。

他是我国完整译配《国际歌》词曲的第一人。他将法文“国际共产主义”一词改用音译“英德纳雄纳尔” (今改译为“英特纳雄耐尔”),使词和曲和谐地融为一体。

他创作了歌颂中国工农革命的第一首歌曲。1923年,瞿秋白作《赤潮歌》,热情地歌颂了中国工农革命。

他创办了我党第一张日报。1925年6月4日,瞿秋白在上海创办了《热血日报》。他是主办人,也是主要撰稿人。他曾将毛泽东被陈独秀等人压制和拒绝发表的《湖南农民运动考察报告》发表,并为之写了序言。

他是系统地给中国读者介绍马列主义文学艺术理论的第一人。

他第一次把辩证法与唯物论作为一个整体进行宣传,也是第一个把辩证唯物主义与历史唯物主义作为一个整体进行宣传的中国哲学家。在现代哲学史上,瞿秋白比较全面系统地阐述了辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理,为中国马克思主义哲学的理论建设做出了开拓性和奠基性的贡献。

才情诗意,文豪叹服

瞿秋白多才多艺,喜爱文学评论、诗词、小说、篆刻、绘画,同时精通俄文,翻译过多部俄文文学名著,还喜欢音乐,善吹箫,能唱昆曲。毛泽东曾感慨地说:“怎么未有一个人,又懂政治,又懂文艺,要是瞿秋白同志还在就好了。”

瞿秋白是中国革命文学事业的重要奠基者。从1931年5月至1934年1月,瞿秋白是“左联”的核心领导人之一。他和茅盾、彭雪枫、鲁迅等人共同纠正了“左联”早期的过“左”倾向,创办了以创作为主,并有非左翼作家作品的刊物《北斗》。在他的指导和帮助下,夏衍向电影界进军,田汉介入了唱片公司。他把一批导演、演员和有较高艺术成就的电影人团结在“左联”的旗帜下,拍摄了一大批进步影片。他参与了1931年11月决议的起草,用正确的指导思想保证了“左联”的健康发展。在“左联”的短短3年里,瞿秋白以天才加勤奋的创造性劳动,在中国现代文学史上树立起了一座丰碑。夏衍说:“我认为秋白同志的功劳是不可磨灭的。”

鲁迅先生一生刚直不阿、嫉恶如仇,是中国民族气节的代表,能被其视为同怀知己的唯瞿秋白一人。他们经常在一起探讨时事、文艺,鲁迅先生曾手书“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之”相赠。瞿秋白牺牲后,鲁迅抱病编辑了瞿秋白的译文集《海上述林》,以“诸夏怀霜社”的名义交开明书店出版,寓意为“中国人民永远怀念他”。

人格伟岸 党性如金

瞿秋白直面错误,敢于斗争。他主持召开“八七”会议,批判和结束了陈独秀右倾投降主义在党中央的统治。他主持党的六届三中全会,纠正和停止了李立三的“左”倾冒险主义错误。当他遭受王明“左”倾错误路线迫害,无法在党的领导岗位上继续工作的时候,他并没有因困难而退缩,而是很快在文化战线上打开了新的局面,为中国革命文化事业做出了不可磨灭的贡献。

1935年2月24日,瞿秋白在福建省长汀县濯田区水口镇小径村被捕。被捕后,面对国民党反动派的重重考验与诱惑,瞿秋白笑对生死,坚贞不屈,从容走向刑场。毛泽东同志赞扬他说:“在革命困难的年月里坚持了英雄的立场,宁愿向刽子手的屠刀走去,不愿屈服。”

一个人内心的强大才是真正的强大。瞿秋白文弱的躯体里,闪烁着老一辈无产阶级革命家铁一样的信仰、钢一样的意志,生死不灭,泰山难移,所展现的人性光辉让人高山仰止。

汀州试院,秋白囚室。他奋笔疾书,写下《多余的话》遗与后人。文中没有以往烈士的慷慨陈词,而是用平缓、伤感甚至有些消极的言辞无情地剖析了自己的内心世界,坦然无私地进行自我审判。他把自己被推到领袖地位说成是“历史的误会”,对自己给革命、给党所造成的损害由衷地感到深深的内疚;他说自己“一点没有真实的知识”“确是一个最懦怯的‘婆婆妈妈的书生”,虚负了“党的领袖的声名”;他毫不掩饰、毫无顾忌地将自己心头的压抑与矛盾和盘托出,暴露出真实的、没有丝毫虚假的自我,留待后人去品评是非。这份遗言最初发表在中统特务机构主办的《社会新闻》杂志上,党内许多同志读后对他产生了新的误解和曲解,甚至有人将其视作“叛变投降自白书”,从而又为瞿秋白的历史结论抹上了一道浓浓的阴影。

中山公园,秋白亭内。先生把酒临风,风骨化蝶。1935年6月16日,蒋介石密电蒋鼎文,责令对瞿秋白“即在闽就地枪决,照相呈验”。6月17日中午,国民党军第36师参谋长将蒋介石的命令告诉了瞿秋白。瞿秋白听后,端起给他预备的酒杯,铿锵有力地说:“我早就等着这一天了!这样做才符合蒋介石其人的作为!我提议,为你们提前为我送行,干杯!”

第二天,即6月18日,瞿秋白起身后换上黑褂白裤,在敌人的催促下,昂首走出房门。戒备森严的中山公园里,小角亭中摆上了酒菜,敌人在亭前为瞿秋白拍照,瞿秋白毫无惧色,气定神闲,背手挺胸,面带笑容,为世人留下了一位革命者最后的风采。照相后,他背北面南坐定,自斟自饮,旁若无人,痛饮数杯后,长吟道:“人之工余,为小快乐;夜间安眠,为大快乐;辞世长逝,为真快乐也!”

罗汉岭下,先生笑对枪口,生命化莲。瞿秋白在目瞪口呆的敌军官兵刀枪环护下,走出中山公园,漫步走向距公园约1公里的罗汉岭前蛇王宫侧的一块草坪。他手夹香烟,顾盼自如,缓步而行,沿途用俄语唱《国际歌》,高喊口号:“中国共产党万岁!”“中国革命胜利万岁!”“共产主义万岁!”来到草坪上,他又作了抗日救国的演说,并高呼:“为中国革命而牺牲,是人生最大的光荣!”现场的人无不对瞿秋白的大义凛然肃然起敬,连敌人也不能不叹服这位共产党人的忠肝义胆、壮志豪情。瞿秋白盘膝而坐,对刽子手微笑点头说:“此地甚好,开枪吧!”遂英勇就义,时间是上午10点,终年36岁。敌人可以消灭一个革命者的肉体,但是正如鲁迅先生指出的那样:“瞿秋白的革命精神和为党为人民的崇高品格是杀不掉的,是永生的!”

毛泽东同志曾两次为瞿秋白作出了公正的评价,肯定他的革命功绩,并于1950年12月31日亲自为《瞿秋白文集》题词。1955年6月18日,瞿秋白就义20周年纪念日,瞿秋白遗骨从福建长汀迁到北京的安葬仪式在北京八宝山革命公墓隆重举行。碑文为周恩来总理手书的“瞿秋白同志之墓”七个苍劲大字。周恩来作为主祭人,董必武、陆定一、周建人、叶圣陶、许广平等作为陪祭人参加了迁葬仪式。中共中央宣传部部长陆定一作了关于瞿秋白生平的报告,指出:“瞿秋白同志是中国无产阶级忠诚的战士。他献身革命直到最后一息。他的高贵的品质和毕生功绩将活在人民的心里,永垂不朽。”在革命战争年代,上百位党的优秀领导干部为革命事业英勇献身,中央只决定迁葬瞿秋白一人到北京,由此也反映了中共中央和毛泽东同志对瞿秋白历史功绩的高度评价。

山不语,万物折服。

水不言,长河流响。

红色家园的百年守望,一条通往历史光辉深处的店头街,青石板留下了多少昨天、今天和明天的足迹,又记录了多少可歌可泣的故事,承载着多少永世不朽的记忆?英雄太多,事件太多,感动太多,多少人和事在伟岸的历史长河中,仅为沧海一粟,唯有那不朽的思想光辉,可以穿越时空,照耀后人。