洞庭湖区水位抬高影响因素分析

段江勇 陈大玄 曹赤林

(长江水利委员会水文局 长江中游水文水资源勘测局,湖北 武汉 430012)

洞庭湖区水位抬高影响因素分析

段江勇陈大玄曹赤林

(长江水利委员会水文局 长江中游水文水资源勘测局,湖北 武汉430012)

摘要:洞庭湖水位抬高主要是由泥沙淤积、长江水位抬升、地壳沉降等因素综合影响造成的。根据大量历史资料和实测水文资料,对洞庭湖区不同时期水位抬高情况作了介绍,并详细阐述了泥沙淤积变化、长江水位抬升趋势、地壳沉降等因素对水位抬高的影响,还对水位第4次抬高的趋势进行了分析,表明洞庭湖区水环境演变规律发生变化。尽管如此,但洞庭湖区水位抬高的速度并未减慢,而是呈加速的趋势抬高。因此,洞庭湖区防洪形势仍十分严峻。

关键词:水位变化;泥沙淤积;地壳沉降;洞庭湖;长江

1 概 述

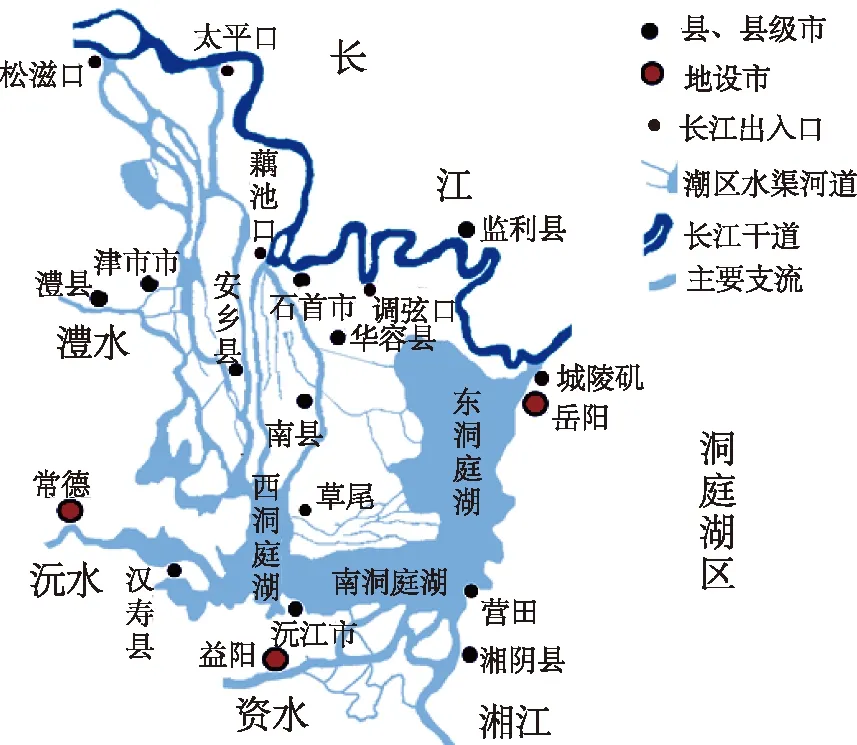

洞庭湖是我国第二大淡水湖,是我国重要的商品粮、棉、油、水产等生产基地,在湖南省乃至全国国民经济发展中均具有重要地位。洞庭湖区还是调蓄长江洪水的重要场所,承纳荆江四口分流洪水和四水来水(见图1),对长江中下游防洪具有重要作用。同时,洞庭湖又是一个多灾多难的湖泊,在历史上多次发生水灾。1949年至今,仍然发生了36次大小不同的水灾。究其原因,主要是洞庭湖在不断演变,水载体环境发生变化,引起河、湖水位不断抬高所造成的。

图1 洞庭湖基本情况

1996年发生大洪水时,洞庭湖的入湖水量并没有1954年的大,而洞庭湖水位却很高。当时南咀最高水位超过1954年的1.57 m,城陵矶最高水位超过1954年的0.76 m。1998年和1999年又连续发生了大洪水,出现的情况和1996年一样,也是入湖水量比1954年的小,而洞庭湖的水位很高,不仅超过1954年的水位,而且超过了1996年的水位。这说明洞庭湖区的水载体环境已改变,水基面已经抬高。

分析引起水环境改变的原因,笔者认为,近代洞庭湖演变主要受泥沙淤积、长江水位抬升、地壳沉降3个因素的综合影响,引起环境变化,造成水位抬高。下面就不同时期影响水位抬高的情况,水位抬高的3个影响因素及水位再次抬高(第4次抬高)的趋势等问题进行具体分析讨论。

1 不同历史时期水位抬高的分析

全新世以来,洞庭湖区出现了3次水位抬高。

1.1第1次水位抬高

据研究,在晚更新世末,地球上发生了末次冰期,中国相应发生了大理冰期。距今约18 000 a为盛冰期,当时地球气候寒冷,东海面下降达120 m,长江基面下降,产生溯源侵蚀,河谷深切。此时湘、资、沅、澧四水汇集于洞庭湖盆地,河网发育。全新世初期,洞庭湖盆地继承了晚更新世末河网交错的平原景观。全新世中期,冰期过后气温回暖,东海面迅速上升,洞庭湖区受长江基面抬升的影响,湘、资、沅、澧四水出流受顶托,出现了第1次水位抬高。在距今约5 000 a前后,水位抬高达到最高值,致使湘、资、沅、澧四水河口退缩。古河槽洼地集水,滩地成为沼泽地,洞庭湖区河网交错的平原演变为森林沼泽平原。

1.2第2次水位抬高

第2次始于唐、宋时代,云梦泽消亡后,亦逢长江基面抬升期,荆江(枝城至城陵矶330 km长江河段称荆江)两岸通江穴口相继被堵塞。荆江水位抬升,江水由城陵矶倒进洞庭湖,造成洞庭湖水位抬高,面积迅速扩大。由于长江水位继续抬升,荆江南岸相继产生新的分流穴口。公元1305年扒口分流,形成了大平口虎渡河,调弦口华容河。自此,江湖关系开始复杂化。江水直接在洞庭湖北部入湖,使洞庭湖继续扩大,于明末清初扩大到全盛时期。洪水面积达6 000多km2,形成了近代洞庭湖。随着湖水位抬高,湘、资、沅、澧四水河口退缩,湖区老垸遭淹没。历史上称之为“北水南侵”。

1.3第3次水位抬高

第3次始于藕池、松滋溃口之后。1860年(清咸丰十年)长江大水,荆江南岸藕池决口,溃口以下逐渐冲成大河,形成藕池水系。1870年(清同治九年)长江又发大水,松滋溃口冲成松滋河水系。藕池、松滋二口水系形成后,一方面荆江向洞庭湖分流比虎渡、华容二河分流增大近10倍。另一方面由于清朝中、晚期和民国时期战乱,长江流域植被破坏严重。长江水中含沙量增大,造成大量泥沙迅速涌进洞庭湖。首先在北部形成水下三角洲,随之洲土不断露出水面,由北向南推进,挤占湖泊容积,抬高湖水水位,再次发生“北水南侵”[1],延续至今。

水位抬高不仅表现在大洪水年水文测站年最高水位超记录升高,还体现在水文测站的水位流量关系发生改变上。即同流量情况下水位抬高,同水位情况下流量减少。与此同时,洪水比降减小,即上、下游测站水位落差减小。由于洞庭湖盆是至西向东倾斜,湖的淤积状况不同,因此各湖水位抬高情况也就不同。

由于西洞庭湖湖泊萎缩处于晚期,调蓄功能小,沅、澧两水和松、虎、藕池三口水系,无论哪一水系来水量大,都会引起水位升高很快。同流量情况下水位抬高值实例见表1。

表1 西洞庭湖各站同流量水位抬高值实例

由于南洞庭湖行洪不畅壅高水位,湖内的水面比降减小。经对上、下游测站月平水位相关分析得出,月平均水位相关落差减小,20世纪60~90年代南咀至东南湖落差减小 0.25 m,70~90年代南咀至草尾落差减小 0.07 m,70~90年代沅江至杨柳潭落差减小0.28 m。

对比1969年与1999年的沙头站同流量下的水位值,当流量为6 800 m3/s时,1999年的水位抬高1.74 m。南洞庭湖西端入湖流量主要由南咀、小河咀、三岔河3站出流汇入。在入湖日平均流量相同的情况下,水位抬高值可根据表2中的不同水位计算得出,即南咀、小河咀、草尾、沅江水位抬高值分别为1.40,0.84,0.95 m和0.94 m。

表2 南洞庭湖西端入湖日平均流量相同时段不同水位

将1954年与1966年的东洞庭湖城陵矶站进行对比,当流量达到43 000 m3/s时,水位抬高 0.80 m。藕池河北支南县站,采用1981~1983年的资料与1991~1994年资料,进行水位流量关系分析,同流量时水位抬高值见表3,可见不同流量不同水位级的水位抬高值是不同的。水位抬高值逐年增大,依次为:西洞庭湖、南洞庭湖、东洞庭湖。

2 具体影响因素分析

2.1洞庭湖泥沙淤积变化分析

2.1.1河、湖水网形成

藕池、松滋二口水系形成后,会同虎渡、华容二河在湖中组成复杂而庞大的河网,节节向南推进,北部的赤沙湖很快被泥沙填平后,华容河折向直接入东洞庭湖,其他三口水系继续南行,1900年前后洲滩前缘到达南县茅草街附近。西洞庭湖宽广的湖面大部分被淤塞后,长江三口水系和沅、澧两水受赤山阻挡,在茅草街汇集折向东流入南洞庭湖。泥沙淤积随着向东向南扩展,20世纪20~30年代形成了草尾河、蒿竹河,40年代形成了黄土包河,以后南洞庭湖中还形成了数条无名河。藕池河东支南行分出沱江和藕池河北支,沱江在茅草街入南洞庭湖,北支为主流,受明山阻挡折向流入东洞庭湖。随着泥沙淤积,人们将湖州围垦成堤垸。至1979年,洞庭湖区共有堤垸278个,耕地面积 57.91万hm2,南县因垸田面积增大,才于1895年建县。受自然和人类活动的影响,洞庭湖才形成了现今河、湖水网分布形态[2]。

表3 南县站同流量时水位抬高值

2.1.2湖泊面积及沙量变化

根据湖南省水利勘测设计院和长江水利委员会水文局(以下简称“长江委水文局”)公布的资料,1825年洞庭湖泊面积为6 000 km2,1949年为4 350 km2,1954年为3 915 km2,1995年为2 623 km2;1949年湖泊容积为293亿m3,1954年为268亿m3,1995年为167亿m3。泥沙淤积导致洞庭湖迅速萎缩并解体,100多年来昔日浩瀚的洞庭湖已面目全非。特别是藕池、松滋二口水系形成后的前期,由于分流量大,又主要是湖泊行洪,因此,泥沙淤积量大,沉积率大。据前扬子江水利委员会刊出的资料,1934年四口最大流量共为27 405 m3/s,占当年枝江最大流量49 000 m3/s的50%以上。1934年实测的四口及四水入湖沙量分别为:四口 2.62亿m3,四水 0.24亿m3,合计为 2.86亿m3,而城陵矶出湖沙量为 0.44亿m3,当年沉积在湖内的沙量为2.42亿m3,沉积率高达84.6%。1947年湖南省的洲土报告资料表明,1936~1947年四口年均入湖沙量1.393亿m3,四水入湖沙量0.161亿m3,合计为 1.554亿m3,城陵矶出湖沙量为 0.266亿m3,沉积量为1.288亿m3,沉积率高达 82.9%。

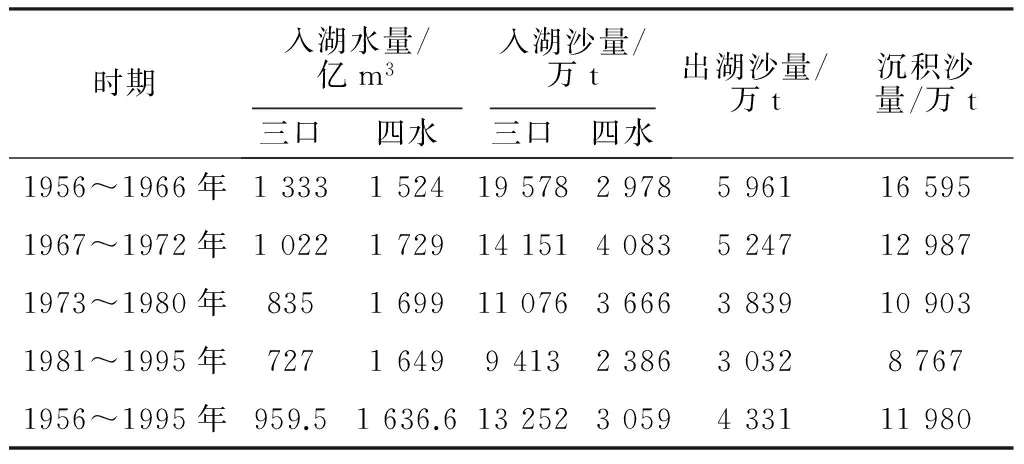

2.1.3四口对湖泊泥沙淤积的影响

四口分流作用最大的藕池口,其次是松滋口,再是太平口,最小的是调弦口,该口1959年建闸关闭,减少沙量1 060万t/a。表4统计了1956~1995年各时段的入湖水量、沙量、出湖沙量和沉积量。入湖水量年均2 596亿m3,其中三口为 959.5亿m3,占37%,四水为1 636.6亿m3,占63%。入湖沙量年均16 311万t,其中三口沙量为13 252万t,占81.2%,四水沙量为 3 059万t,占18.6%,出湖沙量为4 331万t,占入湖沙量的26.6%,沉积沙量为11 980万t,年平均沉积率73.4%,各时段沉积率变化不大。表4中,入湖沙量、出湖沙量、沉积沙量均随时间推移呈减小变化,其原因主要是:①入湖沙量主要来自三口水系,荆江裁弯期(1967~1972年)的前后时段比较,裁弯后三口水系入湖水量减少约500亿m3/t,每年入湖沙量减少约8 000万t。 ②三口水系进水口门有一定淤积,洪道有淤积,加之出水口延伸,流程增长,水流比降减小。因此,三口水系洪道的行洪能力和输沙能力随之降低。

表4 三口四水入湖水量、沙量、出湖沙量、沉积量统计

2.1.4洞庭湖西、南、东3个部分泥沙淤积状态

由于洞庭湖现已萎缩呈西、南、东3个部分,河湖水网复杂,各湖的泥沙淤积状态是不同的。

西洞庭湖通江湖泊现只剩下目平湖与七里湖,面积合计 415.5 km2,容积 24.4亿m3,长江三口水系和沅、澧两水汇集于赤山以西目平湖区域,经南咀、小河咀两河段入南洞庭湖。根据对测站沙量统计,西洞庭湖泥沙沉积量、沉积率呈减少趋势。从20世纪70年代开始出湖沙量大于沉积沙量,90年代开始沉积率仅约40%。

1992年长江委水文中游局在目平湖区域布设了3个巡测断面。根据巡测资料计算,出湖沙量大于沉积沙量,出口输沙率占进口输沙率的59.2%,沉积量为40.8%,其中,洪道中沉积量为 26.6%,目平湖沉积量仅为 14.2%,说明西洞庭湖萎缩已处于晚期,泥沙淤积是以洪道为主,不是以湖泊为主,现目平湖、七里湖已处于枯水期为河、洪水期为湖的状态。

南洞庭湖现有湖泊面积 902.7 km2,容积 66.5亿m3。南洞庭湖的洪道由湖泊、黄土包河、草尾河3条通道组成。湖泊又由东南湖、万子湖、横岭湖、刘家湖、荷叶湖等大、小湖泊组成。西洞庭湖的出流进入南洞庭湖后,在其南面、东面分别与资水和湘水汇合,经荷叶湖流入东洞庭湖。1990~1992年长江委水文中游局在白沙、挖口子分别设立巡测断面。根据巡测资料和其他站有关资料分析计算,进入草尾河、黄土包河、东南湖三洪道的水量分配分别为22.8%,21.3%,55.0%;沙量分配分别为27.1%,35.9%,36.9%。洪水期草尾河、黄土包河的过洪能力小于湖泊。由于湖内无束水洪道,高洪时期呈漫流形式行洪。泥沙淤积使北部洲滩不断南移,南部有资水西支、中支早期河口三角洲形成的台地及横岭湖残堤阻水。湖泊三起四落不贯通,水流紊乱,行洪不畅,从20世纪70年代开始造成蒿竹河、资水西支、资水中支出现逆流,以后逆流天数逐年增多。

经过对荷叶湖巡测资料和其他站有关资料分析计算,南洞庭湖从荷叶湖出湖的输沙率平均占入湖输沙率的 41.2%,沉积在湖泊和洪道中的输沙率为58.8%,沉积率大于西洞庭湖。

东洞庭湖现有面积1 312 km2,容积100亿m3,是各湖中吞吐量最大的湖泊。三口、四水及洈水、汨罗江、新墙河等水系、河流都汇集于该湖,由城陵矶流入长江。各水系、河流入东洞庭湖后,水面陡然增宽,流速减缓,水流挟沙能力降低,泥沙沉积速度加快,因而其南部和西部泥沙淤积严重。根据对荷叶湖巡测断面等有关资料分析计算,现东洞庭湖泥沙沉积率为 70.2%。沉积率大于西、南洞庭湖。

总之,洞庭湖受泥沙淤积影响,面积、容积均减小。对比1995年与1954年,全湖面积减少1 292 km2,容积减少106亿m3。湖床增高,1992年长江委水文中游局根据湖泊断面观测资料计算得出,1977~1990年湖泊年平均淤高值如下:目平湖 2.5 cm,七里湖1.85 cm,南洞庭湖 2.5 cm,东洞庭湖 2.7 cm,全湖 2.62 cm。

2.2长江水位抬升分析

2.2.1地球升温影响

全新世以来,由于东海面上升,长江水位已出现过两次抬升,都影响到洞庭湖水位抬高。当前由于地球升温,随着东海面上升,长江水位将出现第3次抬升。

20世纪末,就有专家、学者提出21世纪海水面上升的问题。1993年华南师范大学张声才认为,由于全球大气温室效应,导致海面上升,预测广东沿岸海面未来上升率为1.1 cm/a。2000年、2030年和21世纪末海平面将比1990年分别升高0.11,0.44 m和1.21 m……[3]。1991年董妙先提出了地球“多四季论”的说法,认为地球气温在不断的变暖,海平面在渐渐升高。他还预计21世纪,这种变化更强,全世界海平面将升高50~100 cm……[4]。无论是地球的“温室效应”,还是地球的“多四季论”,地球在升温并引起海平面上升是共识。近几年国家科考队和登山队都进一步证实了当前地球正在升温。

2.2.2湖区资料研究结果

洞庭湖区南咀水文站气象资料统计表明,从20世纪80年代开始,年最低气温每个年代上升1.1℃。水文资料显示,20世纪晚期,长江中、下游水位已开始出现水位抬升,1990年长江委水文局编写的《长江中、下游水位流量关系变化规律及人类活动对荆江泄洪能力影响研究》成果表明,城陵矶以下的螺山、汉口、大通各站水位流量关系均是同水位情况下流量减小,同流量情况下,水位抬高[2]。1991年长江委水文中游局编写的《长江中、下游河床演变分析》中,长江河床普遍出现分汊增多,江心洲增多、增大、产生新的河道淤积,这是长江中、下游纵比降减小,水位抬升的表现。

2.2.3洞庭湖出口以下长江河道泥沙淤积的影响

对下荆江裁弯城陵矶以下长江河道泥沙严重淤积有一定影响,减少了洞庭湖的入湖沙量,增加了长江输沙量。但如果长江基面未抬升,下荆江裁弯带来的影响,经过数年、10 a,甚至20 a河势调整后,泥沙淤积状态应该减缓,但事实并未如此,这说明长江基面已进入抬升期,长江的行洪能力和输沙能力有所降低。1996年、1998年,1999年大洪水时,裁弯期已过近30 a,当时洞庭湖出流受到长江洪水不同程度的顶托,造成洞庭湖水位不断抬高,也说明长江中、下游水位已处在抬升期,抬升的速率有待于进一步研究,如果地球继续升温,洞庭湖水位将随长江中、下游水位的抬升而升高。

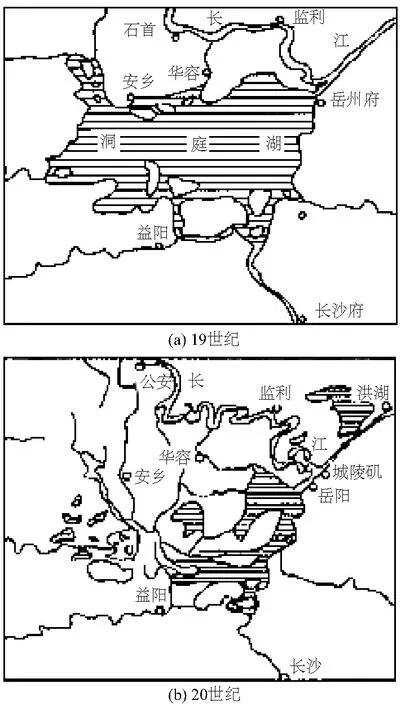

图2 19世纪与20世纪水系对比

种种原因导致洞庭湖是一个极不稳定的湖泊(见图2)。1542~1860年,洞庭湖的全盛时期仅300多年,随后,由于泥沙淤积使洞庭湖迅速缩小。1825年湖水面积为6 000 km2,1890年湖水面积为5 400 km2,1960年为3 140 km2,现在以湖面高程34.5 m计,湖水面积仅为2 820 km2。

2.3地壳沉降的影响分析

2.3.1洞庭湖盆地开始沉降

据研究,晚更新世洞庭湖盆地具有陆升的特征,晚更新世末至全新世初,洞庭湖盆地相对较稳定,全新中期,即新后器时代后,受新耕造运动的影响,洞庭湖盆地开始沉降,新石器时代人类活动的遗址和森林沼泽地面被全新世中、晚期沉积物覆盖,据湖区钻孔揭示,沉积物均为厚7~20 m的湖沼相粉砂亚粘土,人类活动的遗址埋藏在孔深7~5 m。南县、安乡、沅江的钻孔中7~5 m有丰富的沼气蕴藏[5]。

2.3.2洞庭湖区地壳沉降

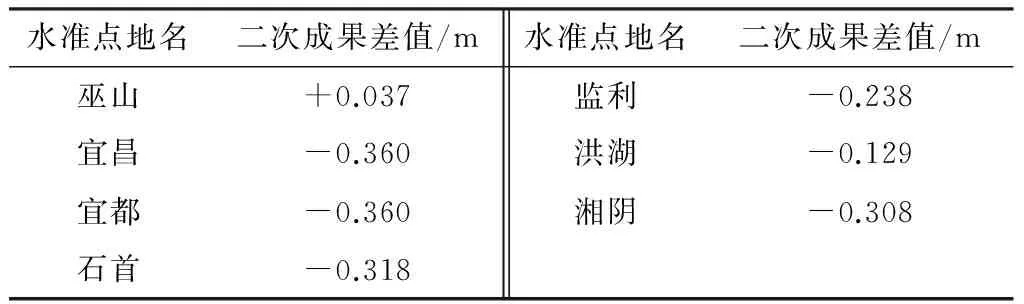

洞庭湖区地壳处于沉降状态,延续到近世纪,根据1923~1926年前扬子江水利委员会施测的精密点,1951年长江水利委员会重复施测精密水准点,前后两次施测成果的差值见表5。

表中的数据采用距离洞庭湖区较近的石首、监利、湘阴3个水准点成果计算,平均每年地壳沉降11.5 mm。

表5 精密水准点重复测量成果差值

曾有学者指出,洞庭湖中心区沉降速度大于周边区,年均达10 mm左右,沉降速度最大的地带集中于湖区偏东方向断裂带之间,每年沉降速度可达10~25 mm。这项研究成果科学证实,当前洞庭湖区地壳仍处在沉降状态,该成果与1951年长江水利委员会施测的精密水准成果十分接近,对洞庭湖区水位变化趋势提供了确定的影响因素。

2.3.3地壳沉降对洞庭湖的影响

地壳沉降减小了洞庭湖与长江下游或海平面的落差,相对抬高了洞庭湖的水位,增大了水深,从而扩大洞庭湖容积。前述洞庭湖3次水位抬高均受到地壳沉降的影响。地壳沉降与泥沙淤积都会造成洞庭湖水位的抬高。由于泥沙淤积湖泊萎缩的速度大大超过了地壳沉降扩大洞庭湖的速度,以致在表面上洞庭湖水位抬高而湖泊迅速萎缩的现象中,掩盖了地壳沉降相对抬高湖水位这一事实。

随着时间的推移,洞庭湖区的地壳沉降值正不断累积。仅从1954年算起,洞庭湖盆地与海平面落差就已减小0.5 m之多,且还在继续以每年10多毫米的速度沉降,这对洞庭湖的影响会越来越大,造成出流受阻使得水位抬高。

3 水位再次抬高趋势分析

第3次水位抬高以来,其影响因素的主次排序是泥沙淤积-长江水位抬升-地壳沉降。随着时间推移,洞庭湖区水环境的演变,这种排序也发生了变化,目前主次排序是长江水位抬升-地壳沉降-泥沙淤积,其原因可归纳以下3点。

(1) 由于入湖沙量减小,泥沙淤积呈减小趁势变化,特别是长江三峡工程蓄水运行后的清水下泄以及长江流域植被条件的改善,长江水进入洞庭湖的含沙量明显减小,泥沙淤积对水位抬高的影响也就越来越小。但由于全洞庭湖泥沙沉积率仍保持在70%左右,该影响也并非在短时间内可完全消除。

(2) 地球温室效应造成海平面上升,长江水位处于第3次抬升期,加上长江中、下游泥沙淤积,长江的行洪能力降低,长江水位抬升呈加快趋势变化,对洞庭湖出流的顶托加强。

(3) 洞庭湖区地壳沉降的积累,无疑已抬高了洞庭湖区的水基面。如果海平面上升的速度为11 mm/a,洞庭湖区地壳沉降与海面“降、升相加”,且还在继续以大于20 mm/a的速率来减小两者的高度差,抬高洞庭湖区基面,因此洞庭湖水位面临再次抬高,即全新世以来第4次水位抬高。

上述分析说明,虽然洞庭湖区泥沙淤积减缓,但今后水位抬升的速度不会减慢,而是呈加速的趁势抬升,因此未来洞庭湖区的防洪形势十分严峻。

另外,2014年9月开始的厄尔尼诺事件,已经成为1951年有观测记录以来持续时间最长、强度最大的一次,其特征与1998年诱发长江特大洪水灾害的超强厄尔尼诺事件高度相似。受其影响,2016年洞庭湖区发生较大洪水的可能性较大。入汛以来的监测数据显示,洞庭湖区累计平均降雨较历年同期均值偏多 62.2%。2016年以来(1月1日08:00至4月21日08:00),三口四水合计来水总量 592.9亿m3,较历年同期均值 389.9亿m3偏多 52.1%,其中四水来水总量 569.7亿m3,较历年同期均值 379.3亿m3偏多 50.2%。4月25日08:00,控制洞庭湖出口的城陵矶站水位 28.62 m,比历年同期偏高 4.59 m,因此,当前洞庭湖区防汛形势显得尤为严峻。

4 结 语

洞庭湖是长江中下游重要的调蓄湖泊,湖区水网密布,江湖关系复杂。近年来我国极端天气频发,长江流域降水在时间和空间上严重不均,洞庭湖发生洪灾频率明显呈逐年上升恶化趋势。现在的洞庭湖面临着来水量大而泄量小的格局,且洪水遭遇恶劣的形势还没有从根本上得到改变,因此防洪形势依然十分严峻。洞庭湖水位抬高的趋势明显,湖泊调蓄能力萎缩,应引起有关部门的高度重视。特别要加强对三峡工程运行后江湖关系、泥沙淤积演变规律的研究,弄清洞庭湖区水沙输移机理,科学把握江湖关系变化的客观规律,对下一步洞庭湖综合治理具有十分重要的意义。

为避免洞庭湖再次因洪水带来灾难,不让1954年的灾情重现,建议有关部门采取有力措施,如疏浚洞庭湖区和长江中、下游洪道,在原计划蓄洪量500亿m3的基础上增加蓄洪量等,以确保人民生命财产安全。

参考文献:

[1]张修桂.洞庭湖演变的历史过程[J].历史地理(创刊号),1981(1):99-116.

[2]长江水利委员会水文局.长江中、下游主要站水位流量关系变化规律及人类活动对荆江泄洪能力影响研究[R]. 武汉:长江水利委员会水文局,1990.

[3]张声才. 海平面上升对广州的可能影响与对策初探 [J]. 人民珠江, 1993(6):13-15.

[4]董妙先.多四季论[M].武汉:武汉测绘科技大学出版社,1991.

[5]林国俊,李志军,雷明军,等. 洞庭湖区土地覆被对长江水位变化的响应分析 [J]. 人民长江,2015,46(19):114-118.

[6]长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局.洞庭湖的历史演变及趋势分析[R].武汉:长江水利委员会,1998.

(编辑:唐湘茜)

收稿日期:2016-05-15

作者简介:段江勇,男,长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局,工程师.

文章编号:1006-0081(2016)07-0034-06

中图法分类号:P332.5

文献标志码:A