马思聪钢琴曲《汉舞三首》的艺术特征与演奏诠释

吴婷婷

摘要:以我国近现代杰出的小提琴家、作曲家和音乐教育家马思聪的钢琴作品《汉舞三首》为研究对象,结合文献梳理与演奏实践,从创作背景、作品分析、作品评析以及演奏诠释等层面展开分析、论述,试图揭示《汉舞三首》的艺术特征,并为其演奏实践提供理论参考。

关键词:马思聪;钢琴曲《汉舞三首》;艺术特征;演奏诠释

中图分类号:J624.1 文献标识码:A 文章编号:1004-2172(2016)02-0067-05

马思聪(1912—1987)不仅是我国近现代音乐史上杰出的小提琴家,而且也是著名的作曲家和音乐教育家。作为作曲家,其创作体裁涉猎广泛,如小提琴音乐、交响音乐、大合唱、室内乐、钢琴音乐、歌曲、歌剧、舞剧等,尤以小提琴音乐成效最为显著,他创作了我国第一首真正走上国际舞台的小提琴独奏曲《思乡曲》,及我国第一首被外国小提琴大师演奏的小提琴独奏曲《第一回旋曲》;作为小提琴家,他以出神入化的演奏享誉中外舞台,赢得社会的广泛认可;作为音乐教育家,他曾在广州音乐院、中央大学教育学院音乐系、上海中华音乐学校、香港中华音乐院、中央音乐学院、中国音协等单位从事音乐教育及管理工作,并任发表音乐作品与音乐理论研究刊物《音乐创作》的主编等,为我国音乐事业的发展作出重要贡献。

从学术史的视角看,学界对于马思聪的研究大多集中在其小提琴创作领域,而在其它领域的研究显现相对弱势。文章认为对马思聪钢琴音乐的研究,不仅有助于帮助人们深层了解其钢琴音乐的本质内涵、创作追求;而且还能为作品的演奏提供理论支撑和实践指导。故而,本文取马思聪的钢琴作品《汉舞三首》为研究对象,结合文献梳理与演奏实践,试图从创作背景、作品分析、以及演奏诠释等层面展开分析和论述,以期进一步揭示《汉舞三首》的艺术特征和创作规律,并为其演奏实践提供理论参考。

一、马思聪钢琴音乐创作的历史文化背景

马思聪1912年生于广东汕尾海丰县,从小深受传统文化的熏陶,尤其喜爱音乐。他在《童年追想曲》中回忆说:“我七岁时听堂嫂嫂在风琴上弹中国调;不久我自己也学晓了,母亲就买了一架风琴给我。记得我那时手细,不能效堂嫂嫂以八度音和奏,我就以三度音代之,现在想起来,这倒比较合于和声呢。”通过对风琴基本演奏技巧以及音乐基础知识的学习,奠定了马思聪的音乐启蒙。1923年,马思聪随大哥远赴法国求学,先后在南锡音乐学院、巴黎音乐学院等学习钢琴、小提琴等,系统掌握了钢琴、小提琴的演奏技术。1929年,因家境贫困,无力支付学费,马思聪被迫回国,在上海、广州、香港等地靠演奏维持生计。1930年,马思聪再度自费赴法,师从法国知名音乐家毕能蓬学习作曲。他凭借高超的演奏技艺和孜孜不倦的求学精神,终于在1931年获得广东省政府的财政资助,公费留学法国。

1932年马思聪学成归国,在广州、香港、上海、南京、北平等地从事演出活动,同时兼任广州音乐院、中央大学教育学院音乐系教师。1937年抗日战争爆发,马思聪的演出辗转于华南、西南各地,并在中山大学、广州艺术学校、贵州艺术馆、上海中华音乐学校、中华交响乐团、台湾交响乐团以及香港中华音乐等处任职。新中国建立以来,马思聪历任中央音乐学院首任院长,兼中国音乐家协会副主席、《音乐创作》主编等职,为新中国音乐艺术发展作出了突出贡献。1966年因受“文革”迫害,马思聪旅居美国,并于1987年病逝。

马思聪的钢琴音乐创作始于1939年,时年因抗日战争的影响,他跟随中山大学迁往云南澄江之际创作了他的第1首钢琴作品《降b小调第一钢琴奏鸣曲》(1948年改为《月光奏鸣曲》)。此外,从张静蔚编著的《马思聪年谱》以及《马思聪全集》的记载来看,马思聪创作的钢琴音乐作品主要有《钢琴组曲》(由《幻想曲》《秧歌》《夜曲》以及《平原走马》4部分组成,作于1945年)、《汉舞三首》(由《鼓舞》《杯舞》《巾舞》3部分组成,作于1950年)、《粤曲三首》(由《羽衣舞》《走马》《狮子滚球》3部分组成,作于1952~1953年间)、《小奏鸣曲》(8首,作于1956年)、《钢琴小曲》(作于1956年)、《小曲三首》(分别是《驼铃》《黄昏》以及《小骑兵》,创作时间待考,于1961年发表在《音乐创作》上)、《赋格》(作于1964年)以及《A大调协奏曲》(作于1983年)。蒲方教授研究表明,马思聪创作有钢琴作品6部19首,其中5部13首乐曲得到了正式出版。虽然,马思聪创作的钢琴作品数量远不及小提琴作品,但“马思聪不拘一格地进行钢琴音乐创作,其个性中具有中华民族传统思想,同时也具有西方音乐艺术中的深邃思维和精湛技术,同时对人生、对社会、对艺术也具有十分独特的感悟,这些均在其钢琴音乐作品中得到了体现”。

二、《汉舞三首》的艺术特征

《汉舞三首》是马思聪于1950年创作的钢琴套曲,由《鼓舞》《杯舞》和《巾舞》3个彼此独立而又相互联系的乐章组成。其中1951年5月上海万叶书店出版了《鼓舞》和《巾舞》的单行本,同年7月单行本《杯舞》出版。说它们相互独立是因为他们都有各自完整的音乐结构,说它们彼此关联是作为套曲的3个乐章在音乐素材、发展手法等方面有着天然的本体联系。比如《鼓舞》第1乐章的主题出现在《杯舞》的开始,它的变化形式出现在《巾舞》第3乐章的插部主题上(见谱例1),体现了音乐创作首尾呼应的结构原则。

谱例1

(一)基于传统的创作理念

马思聪在整部套曲的创作中基于我国传统音乐调式特征、和声特色,将西方现代作曲技法与之完美结合,赋予了传统音乐以新的生机和活力。他的这种创作方法,被当时的一些评论家批评为“形式主义”“先锋派”。对此,马思聪回应说:“在创作上要求民族风格是对的,但不要因强调民族风格而给音乐语言一个局限。如何使创作既能保持民族风格,又能丰富音乐语言,是作曲家要注意的事。在五声音阶中放进12个半音,有人认为是破坏了民族风格,但是不是真的破坏呢?我认为即使是有点破坏,也应该尝试去做。”从而形成了他钢琴音乐作品的鲜明特征。以至于在为《汉舞三首》设计音响时明确表示:“我希望在《鼓舞》中能听到近似皮革乐器的音响;在《杯舞》中有清脆的声音;在《巾舞》中有丝绸那么柔软的质地感。”

(二)活泼跳跃的节奏节拍

马思聪《汉舞三首》的节奏节拍很有特点,《鼓舞》中前十六节奏加半音修饰,好似排山倒海的锣鼓点;《杯舞》中大量装饰音的运用,将杯子的碰撞声描绘得淋漓尽致;而《巾舞》中八六拍子与三连音的进行,增强了乐曲的流动性。

(三)不拘一格的曲式结构

《鼓舞》是一首带有变奏性质的三部性舞曲。全曲共138小节,采用主题加变奏形式创作而成。第1部分(1~58小节):主题+变奏1;第2部分(59~101小节):b+变奏2;第3部分(102~138):变奏3+反复。整个乐章曲调短促,节奏性强。

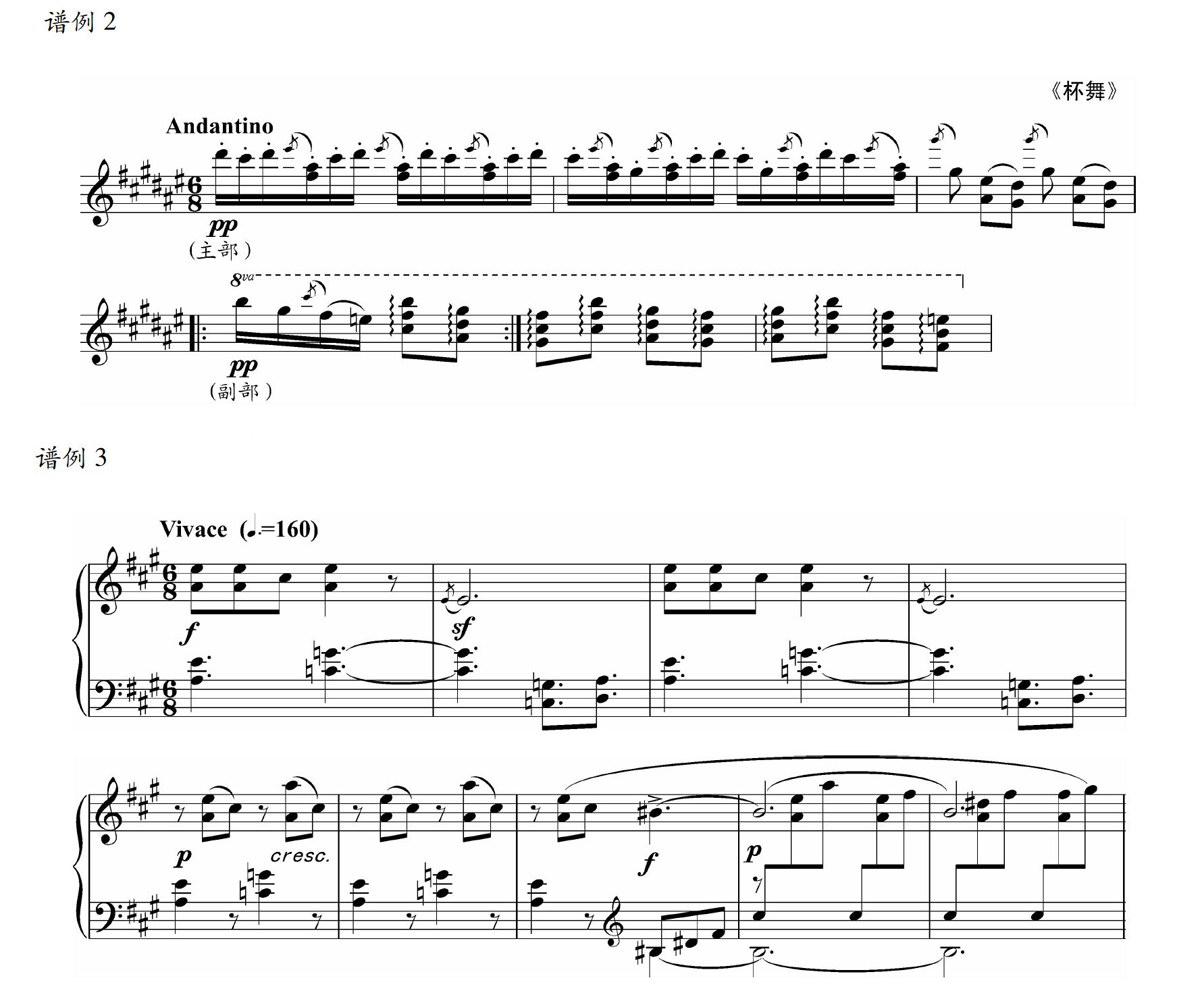

《杯舞》曲调典雅秀丽,抒情性强。全曲共110小节,采用奏鸣曲式结构创作而成。呈示部为1~31小节(主部主题和副部主题参见谱例2),发展部为32~59小节,再现部为60~80小节,最后81~110小节是反复。

《巾舞》是一首回旋性质的舞曲,全曲由12个段落、420个小节构成,是3首舞曲中结构最长的。

(四)多样丰富的调式调性

多样化调式调性的运用,是马思聪《汉舞三首》的又一大特征。他综合运用双调性、调性对置、频繁转调等手法来增强音乐的表现力和立体感。例如《鼓舞》的主题旋律就兼具D商调和d自然小调的双调性色彩;《杯舞》中发展部开始处上方声部由0c羽调的上、下行音阶组成的固定音型,与下方声部G大小调混合,具有同名多调性的特征;《巾舞》中呈示部主题上方的A大三和弦与下方a小三和弦纵向并置,形成刚柔相济的调性色彩(见谱例3),紧随其后的频频转调,造成调性的模糊对比,营造出一种新奇紧张的氛围。

(五)色彩绚烂的和声配置

在《汉舞三首》中,作曲家追求独特的音响效果,广泛运用四、五度叠置和弦,复合和弦,五声性和弦以及变和弦等。例如《鼓舞》中的第1~2小节以及整个乐章的结尾,都是用四、五度结构的和弦模仿鼓的音响;《杯舞》中的一个旋律片段(见谱例4),其上下方声部基本上以四度音程结构写成的。

除了使用四、五度结构的和弦外,马思聪还大量运用大二度、大七度等不协和音程以及复合和弦来塑造音响效果。如《鼓舞》中,从第3拍开始,上方声部马思聪连续运用了3个小节的大大七和弦和大七度音程,下方声部以纯五度平行下行,二者形成反向对比。

(六)创新独运的民族风格

马思聪曾说:“一个作曲家,特别是一个中国的作曲家,除了个人的风格特色之外,极其重要的是拥有浓厚的民族特色。中华民族是世界上最大的民族,是历史最悠久的民族之一。她有着丰富的音乐宝藏,这是任何一个国家所无可比拟的。这份遗产是我国作曲家特有的礼物,是所有作曲家的命根。”从《汉舞三首》的上述分析中,我们不难感受到其浓郁的民族风格、创新意识,这种风格和创新,不是一味地挪用西方作曲技法。作为作曲家,马思聪始终以民族音乐元素为基础,将西方作曲技术与中国民族传统音乐技法交融起来,实现创新性与民族性的融合,形成了自身的风格特征。诚如黑格尔所说:“不管一件艺术作品是从哪个时代取材,它总是带有一些特点,使它不同于另一民族和另一世纪的。”

三、《汉舞三首》演奏诠释

在钢琴作品演奏中,演奏者不仅是承担再现钢琴艺术形象的诠释者,而且还是赋予钢琴作品以艺术生命的创造者。演奏者一方面要忠实地再现作曲家的创作意图,另一方面又要积极地调动自身主观能动性赋予作品以新的生命。在本质上说,就是以乐谱文本为依据,对其进行感性的把握和理性的分析,并用合理的技术手段将文本转化为音响,实现对作品意义的阐释。这一过程是复杂的诠释和理解过程,它依赖于演奏者的主观特点和乐谱文本的客观品格,又依赖于音乐传统,甚至还依赖于社会舆论和音乐符号的假定性,而所有这些成分是为时代、环境和教育所历史地决定的。

在表演艺术史上,存在着两种针锋相对的观点:一种观点认为,钢琴演奏应当严格地遵循乐谱,将创作者和表演者等同起来,抹杀了表演者的主观创造性;另一种观点则认为演奏者可以脱离文本自由演奏,过分强调演奏者的主观能动性和创造性。我以为钢琴演奏是以乐谱文本为基础,进行的创造性阐释作品意义的行为。因此,《汉舞三首》的演奏应从以下几个方面着手:

首先,着重研究乐谱文本。乐谱文本是钢琴演奏者的演奏蓝本和出发点,也是检验演奏者演奏是否规范的真理性标准。演奏者必须通过认真研读乐谱,才能做到尽可能地忠实于作曲家的创作意图。包括对作品节奏节拍、调式调性、旋律音调、曲式结构、发展手法等进行理性地细致分析,如卡萨尔斯所言:“要理解一部伟大的作品,必须首先准确地把握它的主旨,它的‘结构含意以及组成这一结构的诸成分之间的相互关系……找到它们的相互联系以及它们的总体关系!使这一切都恰到好处。”譬如,马思聪《汉舞三首》的演奏,既要充分分析和系统掌握各个乐章的谱本,还要对其构成要素以及速度、力度等进行认真研读,才不至于该弱奏的地方强奏,该断奏的地方就不能连奏。

其次,建构内心听觉文本。杜夫海纳在其《审美经验现象学》中说过,真正作品,只有在乐谱得到演奏,创作者与表演者结合的时候才得以问世。当然,这是需要专门训练才能实现,也需要演奏者的积极主动参与。这就要求演奏者积极为自身创设各种语境,将自身的主观认识渗入到乐谱文本中去揣摩乐谱文本的意旨,实现文本意图与自我理解的融合,从而在演奏者的内心建构起具有一定意味的内心听觉文本。马思聪《汉舞三首》演奏时,演奏者就要在分析乐谱的基础上,融入自己的想象、联想。例如,《鼓舞》中均分律动的四四拍子、铿锵有力的节奏形态,让人产生锣鼓乐队的音响感知;而《杯舞》与《巾舞》中频频的节拍变换,歌唱性的旋律音调,婉如优美的少女之舞。

最后,确立音响感知文本。我们熟知,音乐最终总是以音响的方式存在,可以说,音响就是音乐存在的客观属性。因此,音响文本的确立是钢琴演奏必不可少的一部分,它决定着音乐的存在,甚至还影响着人们对音乐意义的诠释。在实际的演奏实践中,音响受制于演奏者的审美经验,乐谱和音响之间,节奏、音高、力度、音色等都不是严格的对应关系。特别是其中的力度、速度等,只存在于演奏者的内心,而无法与乐谱中的标记相对应。“钢琴表演即是演奏者将创作者所要表述内容的乐谱形式转为实际音响的操作过程,但演奏者将乐谱形式转为音响形式的过程并非只是一种物理性的机械过程,需要演奏者在其审美经验的基础上对乐谱进行必要的分析、想象等一系列的审美活动,即对每个乐音符号予以音响的具象化。”所以,音响感知文本的确立,需要演奏者运用一定的演奏技术,在遵循乐谱文本的基础上,适当融人演奏者的主观性,将乐曲的意境通过音响文本呈现出来,实现演奏技术与艺术表现的协调统一。《汉舞三首》的演奏,在技术上既要模仿鼓(《鼓舞》)、杯子(《杯舞》)和绸缎(《巾舞》)的音色,又要运用好踏板,掌握好力度和速度。

马思聪曾在《作曲家要有自己的个性和独特的风格》中说到:“文艺应该为人民服务,但是人民的审美需要是多方面的,那末艺术也应该像人民的现实生活那样丰富多采多种多样。”他不拘一格、大胆创新,《汉舞三首》的创作在继承中国传统音乐的基础上,巧妙的运用西方作曲技法来增强其作品的艺术表现力,作品以融通的技法、多样的形式,反映着一个时代的生活气息和精神内涵,更有他对艺术、对人生的独特感悟。

畫任编辑:李姝