分布式综合供能系统发展综述

刘丽媛,欧阳森,安晓华,冯天瑞(华南理工大学 电力学院,广州 510640)

分布式综合供能系统发展综述

刘丽媛,欧阳森,安晓华,冯天瑞

(华南理工大学 电力学院,广州 510640)

参考国内外多种定义,对分布式综合供能系统的概念及其界定条件进行分析;将分布式综合供能系统的典型应用场景分为3种类型,并对国内外的发展现状及相关政策进行详细的调研、分析;对容量选择、运维方式、并网要求等关键技术逐一展开分析,最后,根据我国国情及分布式综合供能的发展现状提出相关建议。

分布式综合供能系统;容量选择;运维方式;并网要求

随着节能减排工作的推进,分布式综合供能系统的研究与应用受到日益广泛的关注。分布式综合供能系统以其较高的能源利用率和特有的灵活性表现出了巨大的发展潜力,成为缓解电力需求压力和能源环境压力的有效途径之一。此外,分布式综合供能系统的发展也有助于减小电网峰谷差,提高电网供电安全性。因此,分布式综合供能技术成为了越来越受关注的研究课题。

目前,欧盟、美国、日本等发达国家对分布式综合供能系统已有深入的研究和大量推广应用,并已将发展分布式供能作为提高能源安全性、高效性和推动能源经济发展的重要战略之一。我国也于2011年正式从国家层面将燃用天然气的以热(冷)电联产为特征的分布式供能纳入节能减排的必须内容,鼓励分布式综合供能技术的发展,以推进全社会的节能减排,提高能源利用率并优化调整能源消费结构。分布式综合供能系统与电网集中式供能系统的互补供能已成为未来可持续能源利用技术的必然发展方向。

本文将深入分析总结分布式综合供能系统的概念和界定条件,对国内外发展现状及政策进行概括和总结,讨论容量选择、运维方式、并网等关键技术,并就经济性进行分析。最后,对分布式综合供能系统的未来发展提出建议。

1 分布式综合供能系统的概念及界定条件

1.1 概念

目前,不同的国家和组织对分布式综合供能系统有不同的理解和定义。例如:国际能源署(IEA)对分布式综合供能系统的定义为:指服务于当地用户或当地电网的能够进行能量控制及需求侧管理的能源综合利用系统。世界分布式能源联合会(WADE)认为:“在用户或附近产生电能和热能,主要供当地用户使用的能源系统称为分布式综合供能系统”。

在国内,关于分布式综合供能系统的命名差异更大,就指向类似对象的命名分别有“分布式能源站”、“分布式综合供能系统”、“分布式供能技术”和“三联产系统”等。为避免概念混乱,有必要对分布式综合供能系统的表述进行总结,给出适用的定义。

本文参考国外定义、能源局《关于发展分布式能源的指导意见》以及本文的研究方向,给出本文的定义:分布式综合供能系统是以小规模、小容量、分散式的方式装设在用户端,一般独立运行或与配电网连接,优先满足用户自身需求,通过热电联供、冷电联供或冷热电联供能的方式实现能源梯级利用,包含能量的产生、存储和控制的能源利用系统。

1.2 界定条件

从定义可以归纳出分布式综合供能系统的4个界定条件。

(1)能源的就地消化

为便于就地消化,分布式综合供能系统的产能以满足用户需求为主,不宜采用大规模集中远距离的输送方式,因此单个项目的容量通常较小。单站总装机容量一般不宜超过10万kW。

(2)并网电压等级

分布式综合供能系统建设在用户端,为保证其安全性,系统不应接入太高的电压能级。因此,分布式供能一般独立运行或者接在配网。

(3)能源梯级利用

分布式综合供能系统应以热电、冷热电联供等方式实现能源梯级利用,提高能源的利用效率,应要求能源利用效率在70%以上。

(4)能源输出多样化

明确分布式综合供能必须有多种能源输出形式(电、冷、热),而不是单一的能量输出。

通过上述定义和界定条件可以很好地把分布式供能技术、分布式能源站、分布式联供系统所指的同一对象都归到分布式综合供能系统中,且不会引起混淆。

2 分布式综合供能系统的发展现状

2.1 国外分布式综合供能发展现状

国外分布式综合供能系统已有超过30多年的发展历史,部分国家的分布式综合供能系统已初具规模。尤其在分布式供能技术应用最早的欧洲,分布式综合供能已经发展的较为成熟,如:丹麦的分布式综合供能系统发电量现已超过总发电量的一半。

美国从1978年颁布《公共事业监管政策法案》开始推广建设分布式综合供能系统,截止到2008年,美国已建成3 374个分布式能源项目,总装机容量达8 520万kW,占全国发电总装机容量的8.6%[1]。美国计划到2030年将分布式综合供能系统装机比重提高至20%,约2.4亿kW。

日本从1981年投运东京国立竞技场第一号热电机组开始发展分布式综合供能,截至2010年,日本分布式综合供能的总装机容量为9 440万kW,占全国发电容量的3.4%,平均装机容量为707kW/台[2]。

德国一直积极推动分布式综合供能系统的发展。截至2005年,燃气分布式综合供能项目共计2 938个,装机容量达2 100万kW,发电量占全国总发电量的12.6%,占供热量的14%[2]。按照政府计划,到2020年分布式综合供能系统的发电量占全国总发电量的比例将翻一番,达到25%。国外分布式综合供能系统发展概况如表1所示。

表1 国外分布式综合供能系统发展概况

2.2 国内分布式综合供能发展现状

我国从1997年颁布《中华人民共和国节能法》开始推进分布式供能技术在国内的发展,现在尚处于起步阶段。目前,我国已建成天然气分布式综合供能项目40多个,但有将近半数项目因技术效益等原因处于停运状态[1],而且项目主要集中于北上广等特大城市。截止到2007年,国内已投产的分布式综合供能系统共301.23万kW,占全国发电总装机容量的比重远不足1%。其中,上海市共6 468 kW,北京市共5 467 kW,广州共1 847 kW。

但随着国家在《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》中提出:要降低煤炭消费比重,大力推进天然气的开发使用,到2020年,使天然气比重达到10%以上,使用天然气作为一次能源的分布式综合供能系统将有望获得较大范围的推广应用。

2.3 典型应用场景

根据系统的负荷特性,将分布式综合供能系统的典型应用场景分为3类:楼宇型、区域型、海岛型,其中前2类应用较为广泛。

楼宇型分布式综合供能系统是针对具有特定功能的建筑物,例如:写字楼、商厦、医院及某些综合性建筑,典型项目有:上海市花园酒店、广州市超算数据中心等。这种类型的系统一般选用小容量的机组,自发自用,但同时也具有发电效率较低、发电运行小时数较低等缺点[3]。

区域型分布式综合供能系统主要是针对各种工业商业科技园区、大学城和较大规模的生活小区建设的冷热电能源供应中心,例如:广州鳌头工业基地、广州大学城等。区域型一般采用发电效率较高的中小型燃气轮机,可实现高能高用、低能低用,效率可达80%[4],而且初期平均投资少,运行时间长,经济性优于楼宇型。

海岛型分布式综合供能系统是指以分布式发电技术为基础,结合终端用户电能质量管理和能源梯级利用技术形成的模块化分散式供能的智能微电网[5]。海岛型系统一般孤网运行,多种能源并供,具有负荷响应能力好、充分利用可再生能源等优点[6]。国内典型的海岛型分布式综合供能系统包括浙江东福山岛智能微电网工程和珠海东澳岛智能微电网工程。

3 国内外相关政策

分布式综合供能系统的健康发展离不开健全的政策法规和明晰的技术标准。本文从并网法规、价格机制、激励政策等3个方面,对美日德中四国的分布式综合供能相关政策进行了全面的对比分析。

3.1 并网法规

美国的《公用事业监管政策法案》、日本的《并网技术要求指导方针》和德国的《热电联产法》中都明文确立了分布式综合供能在本国的合法地位,并实现了分布式综合供能系统的并网运行和向电网售电。同时,美日德三国也根据本国国情建立了完善合理的并网标准。在美国的电力监管体系中,由联邦制订全国统一的输电网的并网标准,而配电网的并网标准则由各州的电力监管委员会负责。而目前美国分布式综合供能系统的并网国家标准使用的是美国电机工程学会(IEEE)2003年制订的1547标准。德国通过《中低压配电网技术标准》(1~60 kV)和《低压配电网并网技术标准》(1 kV及以下),按电压等级分别规定分布式综合供能系统的并网技术标准,对各项指标做出详细的规定。

相比于美日德三国健全的并网标准体系,我国目前仅出台了光伏发电和风电的并网相关技术标准,尚未就分布式综合供能系统制定相关法规或并网标准。2013年,国家电网公司发布的《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》中允许余电上网,并制定了并网标准和流程等相关规定,这给分布式综合供能系统并网提供了前所未有的机遇。

3.2 价格机制

美日德都有相关的法律法规强制规定电力公司必须收购分布式综合供能系统的电力产品,如:美国1987年颁布的《能源法》、日本的《电力事业法》。在美国和日本通常采用“固定上网电价”或“平均电价上网”的上网定价机制,并以长期合同形式签订。电力公司一般会通过制订较低的上网电价,迫使业主减少余电上网电量,以实现自发自用,达到提高能源利用率的目的。而在德国2002年版的《分布式能源法规》中规定:分布式能源装置被强制接入管网运营商的系统(热和电),必须以“正常”价格购买,正常价格以欧洲能源交易所(EEX)定义的平均基本负荷电价为参考。在国内的法规或标准中暂未对分布式综合供能系统的上网电价做出相关规定。

3.3 激励政策

2001年,美国颁布《关于分布式综合供能系统与电力系统互联的标准草案》,提出了3项优惠政策:减免税收;简化程序;专项补助基金。在日本和德国同样出台了相类似的激励政策。此外,日本对分布式综合供能项目提供低息贷款,以减轻投资商的资金压力。德国通过根据自用电量进行额外补贴来鼓励用户自发自用。虽然我国在国家政策层面上尚未出台激励政策,但在以北京、上海等为先导的一线城市相继发布了对分布式综合供能系统的补贴标准,如:北京对分布式综合供能系统的天然气售价为2.28元/m3,相比燃烧锅炉的2.84元/m3有较大的价格优惠;上海对分布式综合供能的三联供项目投资给予3 000元/kW的补贴。

4 关键技术与经济性

4.1 容量选择

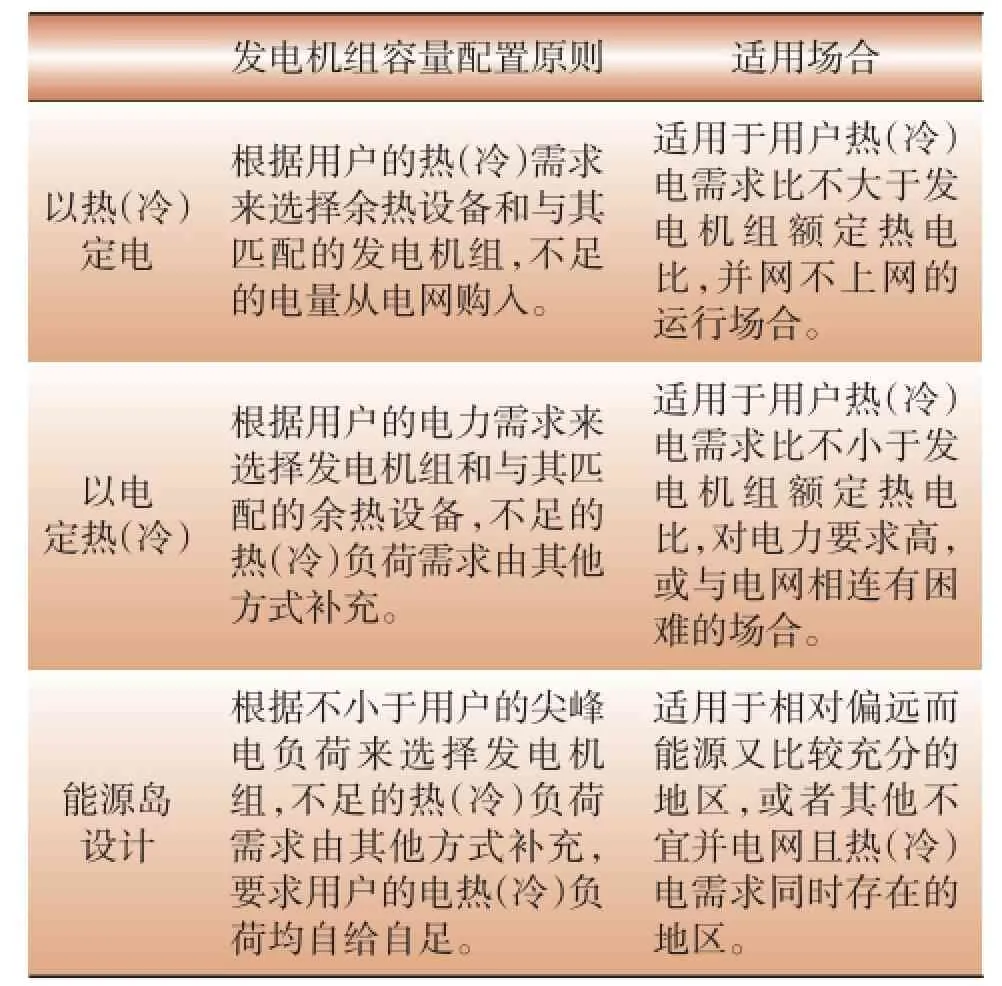

根据负荷情况确定最佳的系统容量是分布式综合供能系统实现高效率运行的关键。分布式综合供能系统容量配置的关键是合理确定用户热(冷)电负荷的比例匹配关系,尽量保证分布式综合供能系统的热(冷)电量与用户需求平衡,最优化系统效率[7]。此外,其他一些因素,如:负荷稳定性、年利用率、并网可行性等,都会对分布式供能系统容量配置产生一定程度的影响。

国内外常用的几种分布式综合供能系统容量选择原则的内容及适用场所如表2所示。

表2 3种配置原则的内容及适用场合[7]

4.2 运维方式

现有3种常见运维模式[8]:①业主自行投资,并负责日常维护;②能源服务公司模式,即业主自行投资,建成后由能源服务公司负责运行维护;③合同能源管理模式,即能源服务公司与用户签订节能合同,公司负责项目全部内容,通过使用分布式综合供能系统来提高用户的能源使用高效率、降低用户的能耗,从而回收投资和获得利润。由于分布式综合供能系统涉及领域广,维护技术要求较高,建议使用后2种运营模式,引入专业的能源服务来负责系统日常的运行和维护。

4.3 并网要求

分布式综合供能系统有孤岛运行和并网运行2种运作方式,其中并网运行更有利于发挥分布式综合供能的优势,也能使系统拥有更高的供电可靠性。所谓并网运行是指系统与常规电网在主回路上存在电气连接,电网可向系统输送功率或接受系统发出的多余功率[9]。

通常并网技术标准对并网电压的要求是不得违反或改变原电力系统在电网连接点的电压水平。为了确保分布式综合供能系统接入电网后引起的电压的波动、谐波等电能质量问题处于可控范围内,需要对并网的允许电压偏差、频率偏差、谐波等指标做出明确规定,若超出允许范围则应在规定时间内与电网分离。具体的指标范围根据各国电网的特点和要求不同而有所差异。在美国的国家分布式综合供能系统并网标准——1547标准中规定:允许电压偏差为±10%;允许频率偏差为±0.3%;电压总谐波畸变率不超过额定值的5%。

4.4 经济性

经济性是决定分布式综合供能系统能否大范围推广的主要影响因素。为获得良好的经济效益,应选择具有基本平衡且较稳定的热(冷)电负荷和较合理的热电比的对象,并选择合理容量的发电机组,以保证较高的综合利用效率。对于常规的燃气-蒸气联合循环热电联产系统,年均总热效率大于55%,且年均热电比应大于30%才能获得较好的经济性[10]。其次,分布式综合供能系统的经济性还受到燃料价格、供电价格、上网电价、供热价格、年利用率等因素的影响。由于采用小型机组,分布式综合供能系统的发电成本明显高于传统发电成本,但其供热价格具备一定的竞争力。因此考虑现有投资水平及燃气价格条件下,天然气分布式综合供能系统的满负荷利用小时数一般要超过3 000 h才能在较为合理周期内回收投资,显示出良好的综合经济效益[10]。

5 分布式综合供能的发展建议

在综合考虑我国国情及国内分布式综合供能的发展现状,吸取国外发展经验的基础上,本文就投资方案、政策等方面提出一些发展建议。

(1)统筹规划、明确定位

把分布式综合供能纳入地区发展规划中,明确项目具体内容和发展目标,并将其归入市政设施发展规划中,与供电、供气等市政建设发展规划统一布局、紧密协调。

(2)政策组合、引导发展

由于单位投资大,分布式综合供能系统在市场中缺乏竞争力和投资吸引力,故需要政府制订相关的优惠政策给予支持。例如:对以自发自用为主的分布式综合供能项目,给予投资补贴、贷款优惠、减免备用容量费等激励政策;制定激励性的天然气价格机制;参照节能项目根据节能量给予一定财政补贴。

(3)创新机制、鼓励发展

鼓励具有法人资格的发电投资商、电力用户、微电网经营企业、专业能源服务公司等投资建设分布式综合供能系统。研究电网公司征收直供电过网费和备用容量费的管理办法,建立电网与分布式综合供能系统用户的新型经济关系。

(4)技术支撑、推动发展

推进分布式综合供能相关技术的研究,提高配电网接纳分布式电源的能力。同时应加强专业人才培养,建设专业技术队伍。

6 结束语

分布式供能系统具有多重社会效益和经济效益,是我国实现节能减排的重要手段,也是电网发展的必然趋势。本文提出了分布式综合供能的总结性定义和界定条件,详细地对比总结了国内外分布式综合供能的发展现状、典型应用场景及关键技术,并对国内分布式综合供能未来发展提出建议。目前,我国的分布式综合供能的技术研究及应用均处于起步阶段,技术及规范尚不成熟,相关政策也不完善,应引起工业领域和学术领域的充分重视。

[1] 冯江华.在中国发展天然气分布式能源的战略意义[J].城市燃气,2011(8):41-45.

[2] 潘军松,高顶云,毕毓良,等.国外燃气分布式供能发展及扶持政策研究[J].上海节能,2012(9):13-17.

[3] 童罡.我国商业楼宇型天然气分布式能源发展前景[J].供用电,2013(2):16-21.

[4] 华贲.区域型分布式冷热电联供能源系统的规划设计[J].中外能源,2011(3):13-20.

[5] 陈伟,石晶,任丽,等.微网中的多元复合储能技术[J].电力系统自动化,2010(1):112-115.

[6] 欧阳丽,葛兴凯.海岛智能微电网技术综述[J].电器与能效管理技术,2014(10):56-59,66.

[7] 张丹.关于分布式供能系统容量配置与运行策略设计的思考[J].建筑节能,2010(10):39-40.

[8] 关苏瑞,陈建国,袁建立.天然气分布式能源运营模式思考与优化研究[J].天然气技术与经济,2014(1):57-61,80.

[9] 朱守真,张昊,郑竟宏,等.分布式电源与配电系统并网运行的探讨[J].沈阳工程学院学报(自然科学版),2005(4):7-10.

[10] 王如竹,魏必华.分布式供能系统——上海市未来能源发展的必然选择[J].制冷技术,2004(3):19-22.

Review on the development of distributed energy supply system

LIU Li⁃yuan,OUYANG Sen,AN Xiao⁃hua,FENG Tian⁃rui

(South China University of Technology,Guangzhou 510640,China)

In this paper,the concept and distinguish conditions of distributed energy supply system(DESS)are discussed by means of the domestic and foreign definitions,and typical application scenarios of DESS are divided into three types.Besides,the states and related policies of DESS at home and abroad are researched and analyzed in detail.The key technologies of DESS are overall expounded,such as capacity selection,maintenance methods,requirement of grid connection.Finally,several suggestions are put forward according to the national conditions and development situation of DESS in our country.

distributed energy supply system;capacity selection;operation and maintenance mode;grid connection requirements

2016-05-18

TK018;F407.61

C

10.3969/j.issn.1009-1831.2016.04.007

————不可再生能源