渭北黄土塬区地质灾害发育特征及分布规律初探

■杨敏

(西北有色勘测工程公司陕西西安710054)

渭北黄土塬区地质灾害发育特征及分布规律初探

■杨敏

(西北有色勘测工程公司陕西西安710054)

本论文是在对渭北黄土塬区宜君县、淳化县地质灾害详细调查的基础上,结合该区域近年来地质灾害的发育情况,对区内地质灾害的发育特征和分布规律进行了简要的分析。研究表明,该区域地质灾害具有成群成带性、同一地点继发性与递进性等特点;其分布发育主要受地形地貌、大气降水、地层岩性、地质构造特别是新构运动及人类工程活动的影响;在空间上集中分布在黄土塬边斜坡地带,在时间上集中在雨季。

地质灾害 发育特征 分布规律

0 前言

渭北黄土塬区特指西起宝鸡,东至黄河,南与渭河平原相连,北接黄土高原丘陵沟壑区这一区域。近年来,随着区内降雨增加地质灾害频繁发生,地质灾害问题日益突出,已成为突发性重大地质灾害的易发区;例如:宜君县境内地质灾害易发区(高、中、低易发区)占全县面积的94.3%,淳化县境内地质灾害易发区占全县面积的95.6%。鉴于此,从2014年起陕西省国土资源厅先后在该区域部署了地质灾害详细调查工作,对该区地质灾害发育特征和形成原因进行详细的研究,查明地质灾害发育状况,总结其发育规律,对于地方政府作好防灾减灾工作意义重大。

1 区域环境地质背景条件概况

渭北黄土塬区由西至东延绵400余公里,渭河自西向东由塬区南缘下部流过,泾河横穿塬区由西北向西南与渭河交汇,泾河、渭河支流在区内纵横交错。区内地貌受地质构造控制明显,特别是新构造运动长期地壳上升与河谷的切割侵蚀,在第四纪中更新世整个渭北黄土高原大面积上升,在地质外营力作用下黄土叶脉状沟谷广布,将黄土塬切割成支离破碎的块体,使黄土塬向梁、峁转化,造就了渭北独特的黄土台塬沟壑地貌。

本区属暖温带大陆性季风气候,雨量充沛、四季分明。区内多年平均气温9.3℃-10.9℃,年均降雨量644.9mm,降水多集中于6-9月,7月份为降雨峰期,多连阴雨与大暴雨。区内大的构造形迹主要表现为正断层,即喜马拉雅运动时期形成的巨型断陷带致使渭北黄土塬抬升,关中盆地下降,断裂带由西向东长约300km。区内地层表层为第四系黄土层,下伏白垩系、侏罗系、三叠系、二叠系、石炭系、奥陶系等均有出露。岩性为砂岩、泥岩等碎屑岩及碳酸盐。

2 地质灾害主要类型

根据区内地质背景环境条件,结合降雨及人类工程活动的影响,黄土塬区地质灾害按活动的时间特点划分为突发性地质灾害和缓变性地质灾害;主要地质灾害类型为堆积层滑坡、土质崩塌。

3 地质灾害发育特征

3.1滑坡灾害发育特征

滑坡是区内最主要的地质灾害,多为中、小型、中-浅层滑坡,滑体厚度一般在5-20m。受深切割地形的控制,一般发生于地形坡度20-50°的地段。按照滑坡物质组成划分区内滑坡多为土质滑坡,岩质滑坡仅为少数。土质滑坡多发育在第四系松散堆积物中,滑移结构面较为单一,多为松散覆盖层沿下伏基岩接触面滑动,或松散层内错动;岩质滑坡主要表现为强风化泥岩层内错动。按照诱发因素划分为自然滑坡和工程滑坡,工程滑坡又分为工程复活滑坡和工程诱发新滑坡。据统计,区内75%的滑坡是多种因素共同作用的结果;如:淳化县咀头水库滑坡(图1),该滑坡因咀头水库水位长期升降变化浸润岸坡,加之特殊的地貌条件(黄土沟壑深切)及降雨综合作用下诱发滑坡。工程诱发滑坡多由切坡修路、斜坡建房所致;如:宜君县龟山2号滑坡,诱发因素为坡体上部修建县城西环公路人为增加动荷载、坡体范围内较为密集的房屋建筑增大坡体下滑力,最终导致斜坡滑动,致使水库废弃。

3.2崩塌灾害发育特征

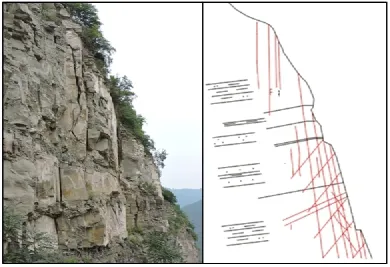

崩塌灾害为区内较为发育的地质灾害类型,主要分布在渭河北岸及其支流两岸黄土塬边陡坡地带、泾河及其支流两岸黄土塬边陡坡地带、主要交通干线边坡地带及其居民窑洞顶部陡崖之上。崩塌类型分为倾倒式、滑移式、拉裂式及错断式,其中倾倒式、滑移式主要分布在黄土层中,拉裂式、错断式主要分布在砂、泥岩互层地层中。据统计,区内80%的崩塌发育于黄土层中,20%的崩塌发育于砂、泥岩互层地层中,临灾状态主要表现为崩塌体表面裂缝延长、加宽,局部掉块、垮塌。受地质条件、降雨量和人类工程活动的控制,区内崩塌所处地形坡度在60°~90°之间,个别崩塌所处地段为负坡形。黄土地层一般垂直节理、裂缝发育,在降雨的诱发下土体自重增大,节理、裂隙加宽,进而发生崩塌;典型土质崩塌如:淳化县土家咀崩塌。砂、泥岩互层地层一般发育有多组陡倾裂隙,杂乱、不规则排列,在主裂隙的控制及降雨的诱发下岩体裂隙进一步沿长、加宽,加之砂、泥岩差异性风化,最终导致岩体产生崩塌;典型崩塌地质灾害如淳化县梁家村淳礼公路崩塌(见图2)、淳化县茨坪电站崩塌。

图2 淳化县官庄镇淳-礼公路旁崩塌

4 地质灾害分布规律

4.1地质灾害空间分布规律

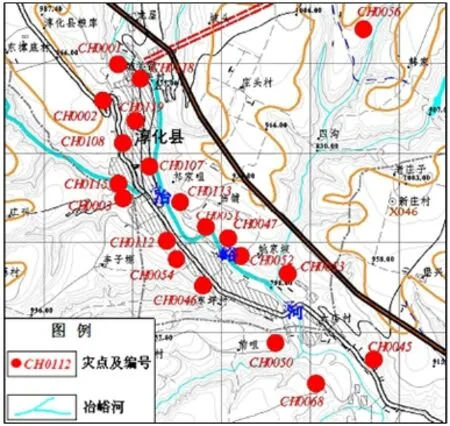

(1)地质灾害空间分布成群成带性。地质灾害分布规律是其控制与影响因素及其形成机理的综合体现。区内地质灾害分布规律严格受自然地质条件和人为因素双重制约,有相对集中和条带状展布的特点。区内滑坡、崩塌地质灾害多沿黄土塬边及重要交通干线沿线集中、成群成带分布,如渭北黄土塬区淳化县境内冶峪河流域县城城区东西两侧塬边滑坡、崩塌分布规律:冶峪河西岸从南至北依次分布有大店村西沟滑坡、县水管水站滑坡、南新街西坡崩塌南段、南新街西坡崩塌北段、西山一路崩塌、庄科崩塌、大治洞综合市场滑坡、东环路崩塌、幼儿园后崩塌、城关镇二组崩塌、西沟滑坡、环城西路崩塌、原县老干局滑坡,冶峪河东西岸从南至北依次分布有大店村崩塌、下常社滑坡、响潭嘴崩塌、水文站滑坡、县水厂崩塌、城关镇九组崩塌(见图3)。

图3 淳化县冶峪河流域地质灾害分布规律

(2)地质灾害空间分布同一地点继发性与递进性。渭北黄土塬区地貌特殊,塬与塬之间沟壑交错发育,特别是新构造运动长期地壳上升与河谷的切割侵蚀,区内黄土叶脉状沟谷广布,沟谷两侧斜坡陡峻、地形破碎,为滑坡崩塌的形成提供天然的临空条件。随着谷底的不断下切侵蚀,黄土塬边众多滑坡、崩塌多次失稳崩滑,造就了断面形态上的阶梯状坡形,使得同一崩塌、滑坡点上新老崩滑体同时发育。如淳化县城关镇崾岘村沟红凹滑坡、淳化县卜家镇土家咀崩塌、宜君县龟山滑坡等。同一地点的滑坡、崩塌随着时间的推移不断递进推崩滑,使得沟谷愈来愈宽、塬面愈来愈窄。黄土塬区滑坡、崩塌同一地点的继发性与递进性从长远考虑对区内工程建设及社会经济发展起到一定的制约作用。

4.2地质灾害时间分布规律

渭北黄土塬区滑坡、崩塌地质灾害发育、演化受区域新构造运动、气候、沟谷下切等内外动力众多地质作用周期性变化的控制和影响。地质历史中呈现出与其相关联的相对活跃和平静的周期变化,特别是滑坡表现的尤为突出,因此将滑坡划分为古滑坡、老滑坡、现代滑坡,这就是胡广韬老先生提出的“滑坡营力利因素和原因的历史转化性”观点。渭北黄土塬区特别是第四纪以来,受鄂尔多斯地块北仰南俯的不均衡上升状态的影响,黄土塬长期处于新构造运动上升、沟谷下切的矛盾环境中,加之区内第四系黄土大面积覆盖,因此发育了不同时期的土质滑坡。

此外,区内地质灾害在时间分布上主要受大气降雨的控制。渭北黄土塬区地质灾害主要发生在6-10月份,以7-9月最为突出,这与区内降水集中的时间相吻合;据统计区内70%以上的灾点主要集中发生在7-9月,尤其是在连续雨、暴雨条件下地质灾害的发生率更高。因此,气候条件的影响和控制也是区内滑坡、不同年内分布不均衡的一个重要因素。

5 结语

渭北黄土塬区地质灾害主要以土质滑坡、崩塌为主;受地形地貌、大气降水、地层岩性、地质构造特别是新构运动及人类工程活动的影响,地质灾害具有点多面广、成群成带性、同一地点继发性与递进性等特点;地质灾害主要集中分布在黄土塬边斜坡地带。

随着区内经济建设的不断发展,人类在利用自然资源和改造地质环境条件的过程中,将不同程度地改变地质环境条件,打破原有的自然平衡状态,必然诱发新的地质灾害。因而防患于未然,加强区内地质灾害调查研究,掌握地质灾害的分布发育规律,进行风险评估,建立预警体系,编制防灾预案,建立健全群测群防网络体系,加强防灾减灾知识普及是非常必要的。按照“群测群防、以防为主、防治结合”的地质灾害防治原则,结合区内地质灾害现状及国民经济状况,在区内开展“群测群防、群专结合”防灾工作,力争把地质灾害损失降到最小程度。

[1]国土资源部.地质灾害防治管理办法 [J].1999.3.

[2]张倬元,王士天,王兰生.工程地质分析原理 [M].北京:地质出版社,1994.

[3]杨敏,杜成涛等.《陕西省宜君县地质灾害详细调查报告》,西北有色勘测工程公司,2014.12.

[4]杨敏,杜成涛等.《陕西省淳化县地质灾害详细调查报告》,西北有色勘测工程公司,2015.12.

[5]胡广韬.《滑坡动力学》[M].北京:地质出版社,1995.

P694[文献码]B

1000-405X(2016)-7-428-2

——林皋湖