大江健三郎的风景

许若文

一、抵达大濑

——“森林与峡谷间的村庄”

2016年3月4日,我来到四国爱媛县的内子町,准备前往日本作家大江健三郎的故乡大濑,为我正在写作的一篇论文做田野调查。从JR内子站下车,需乘小巴才能到达大濑村,周六一天只有两班,周日停运。等到了小巴,就可以动身前往大江健三郎的家乡大濑村了。

随着前往大濑的小巴渐渐驶离JR车站,内子市的加油站、超市和色泽鲜艳的广告从眼前掠过,带有城市特征的景象逐渐稀疏,森林与河谷的图景渐次在眼前展开,一如《万延元年的Football》中的叙述:主人公密三郎同酗酒的妻子乘坐公交车回到密林环绕的故乡村庄,大巴渐渐驶入寒雾弥漫的山谷时,主人公仿佛进入了通往过去的时空隧道。此刻,我坐在小巴上,渐渐能够看到层叠的丘陵与河谷以及不知从哪儿通向哪儿的山谷间桥梁。从国道进入岔路后,视线逼仄起来。正午时分,浓密丛生的杉树在盘山路边缘投下的阴影,与这个季节的森林呈现出同一抹苍郁的墨绿。四十岁左右的司机师傅似乎对自己的驾驶技术颇有信心,甚至好几次远远看到没有乘客候车,就毫不减速地从站牌前疾驰而过。于是我一刻不敢放松,眼神如卫星定位般紧盯每一处站牌,以防错过大濑村,下车后却发现独自置身于不知何处的森林深处。也许司机眼中的我就像电视剧里那些被绑架的人吧,拼命想要记住那些所经之处的路标地名。这种恐慌心理,大概也来自《万延元年的Football》中那段至今牢记在心的优美文字,而此刻,它却造成了我身临其境的恐惧感。随着小路变得狭窄,路侧的杉树林愈发迫近,似乎森林要将小路不动声色地缝合起来。

而真的快要到达时,一种仿佛置身小说中的兴奋感击退了被森林吞噬的恐惧,不禁让我感到,此刻这条通往大濑的山路,正是大江健三郎笔下神话和想象力世界的开端。

瞅准时机按下“下一站下车”的电钮,突然意识到,乘坐这种标准化小巴和在城市中一样方便,甚至比起松山和高知这样的四国大城市中那些昭和时代的电车来,可算“现代”多了。不过那种在阴雨天散发出刺鼻气味的老旧电车,怕是更能彰显城市本身的历史风味吧,尽管大江小说中许多前往高知和松山学习先进文化的大濑人,都不会料到有朝一日穿过大濑的小巴都要比松山、高知的电车显得现代得多。

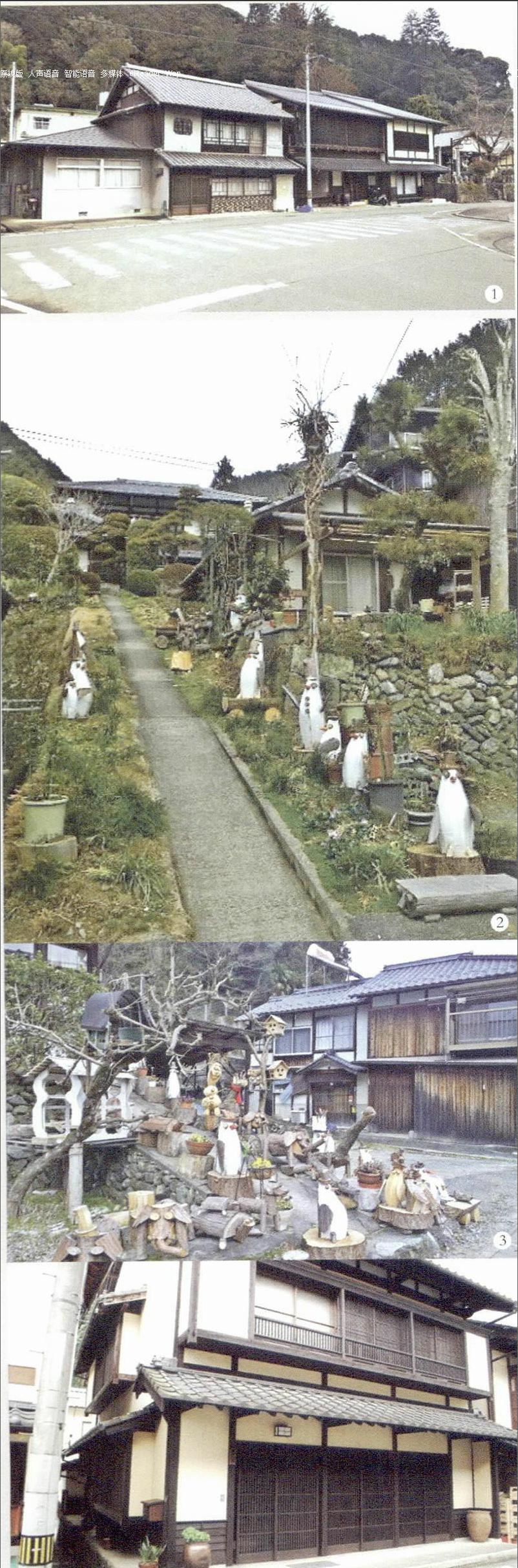

在大濑村口的新成留桥上,捐示牌标注了大濑村河谷的最优散步路线:《愁容童子》中的三岛神社、《万延元年的Footbau》中的寺庙、大江故居、小田川峡谷、杉树林,及河对岸《燃烧的绿树》和《空翻》中邪教团体占据的中学,等等,都被简要标识在了由东向西南蜿蜒而去的小田川谷地的两侧。自从大江健三郎于1994年获得诺贝尔文学奖以来,大濑村逐渐完善了引导游客的设施,相比小说中的场景,道路也显得十分宽阔平整。村中的民居被称为“成留屋”,小田川上的新成留桥和老成留屋桥连结着河流北岸和南岸的民居,大江故居就位于老成留屋桥的附近。

走在北岸,传统样式民居屋檐的瓦片已显出年久斑驳的痕迹,冷冷清清的街道,安静得可以听到小田川的水流声。也许由于人口稀少,加之学校教育的强调,村中居民就算见到素不相识的外人也要上前打招呼,问声“您好”。这在日本的大城市乃至乡镇都是难以想象的。

倒是街道东头的一家木制工艺店,为古雅的村子平添了几分活力和烟火气。主人在自家宅院和工艺品小店的门口摆设了许多卡通造型,有当红的“雪宝”、过气的迪斯尼吉祥物,还有原木组装而成的“野兽派”动物们,正不明所以地盯着来客,看上去对一切都显得惊恐万状。不过主人最钟爱的,大概还是通向家宅的甬道上那一排迎来送往的企鹅吧。在这个明显人口外流的古村,这样的景观对于选择留居的村民来说,也不失为一种鼓舞和慰藉,尽管多少还是有些让人心酸。

木材和造纸曾是大濑村生产涌动的两个重要组成部分,在不同的历史时期,它们的权重此消彼长。根据大濑自治区中心的简介,从江户时代起,以小田川的清流和楮树皮为原材料的和纸制造业在大濑地区发展起来。这种以“大洲和纸”著称的产业曾一度成为大洲藩政府的重要财政支柱。明治时期乃至昭和初期,电气在都市的普及造成能源需求量的激增,开山伐木成为这一时期的主要农业活动,林木开采量在战后达到了顶峰。现在,村民则多以柿子、葡萄等水果种植为主,以木材生产加工为辅。

说起大濑地区的造纸业,大江就曾在《新人呵,醒来吧!》的一则短篇中,描述了来自森林的“我”的童年时期,与父亲之死相关的一则轶事:领导村落造纸业的父亲,在州长视察的当日,被警察粗暴地逼迫演示碾浆的过程。受辱的父亲终于在一天深夜不堪忍受,发出一声怒吼后郁郁而终。战败后,“我”听到天皇的战败宣言时,似乎看到警察、州长、国家官僚在碾子前排成一长队,等待着轮流操作。排在队伍末端的正是天皇本人,轮到自己时,他终于脱下那双标志性白手套,准备劳作……想到这里,我再一次惊异于这段虚构的精妙。通过富有大濑当地色彩的传统造纸业,父亲猝死的家事连同战败的国事在想象力中被糅成一团,彰显出大濑地区的民间社会结构与同家权力间的紧张关系。这种冲突以“碾子”为中心展开的同时,大江本人在战后的新制中学接触到的新宪法和民主主义思想,也具象地反映在了他对孩提时代家事与国事纠葛的想象中。

这也是我频频感到大江笔下每一处相关大濑的细节都有难以言喻的魔力的缘南:回忆中的一件物,一个人,一处风景,透过恕象的光怪滤纸,释放出各个时期中心与边缘相斥相吸的磁力场,于森林的雾境腹地上演,又在峡谷的晨曦中散去。真与幻,自传与虚构,历史与传说,政治与神话,民间故事与官方叙事……或许正是它们那令人不安的边界,赋予了日本文学大江式的怀旧和反思。

二、“死人之路”:

有去无回的森林小径

大濑自治中心旁依山而建的小楼就是大濑馆。这座明治中期建造的两层木建筑,在战后曾被用作人濑地区的村公所,现在则作为当地的招待所和大江文学纪念馆,供游客投宿和参观。一楼的活动室设有“大江书架”,另外,展柜中还展示着宫崎骏工作室来大濑采风时的漫画和留言。由于先前电话预订了房间,前来接待的管理员高桥女士(也是街对面点心店的老板娘)非常热心地领我参观了一圈,介绍了各种设备的使用方法。浴室、厨房里那些城市中常见的标准化电器设施,看起来并没有什么需要特别嘱咐或拟心的。拉开二楼卧室的纸窗,和风夹杂着初春浅绿色植被的气味扑面而来。从这里可以清晰看到正南而的小田川和南岸的群山茂林。对岸山上,一户农家正在整理梯田上的池塘。那里应该是北岸视野的制高点了吧。

管理员很放心地将整座馆的钥匙交与我这个唯一的投宿客,“请慢慢享用,夜里要锁一下大门,拜托了!”相互行了礼,她便踩着吱呀作响的地板离去了。

回到一楼会客厅,环视了大江重访村子的照片,最后,我的视线停留在一张黑白手绘地图上。地图占据整整一面墙壁,绘有大濑地区的地形和主要场所,恐怕这也是我在人濑地区唯一一张可以参考的地图了。我兴冲冲地跑去街对面的点心店向管理员询问这张地图的由来,管理员却也只是无可奈何地表示,“这应该是昭和时代的老地图了”,而上面许多地点也早就不存在了。可以想见,它曾作为大濑地区的地形图挂在村公所的墙上,上面“朝鲜人部落”“涌出水的地方”“大竹林”“曾我十郎之墓”等等标识,我一度以为完全来自大江个人的想象,现在看来,这些带有传奇色彩的场所确实作为真实地点存在过,然而遗憾的是,现在已经很难找到它们的遗迹了。

最令我兴奋不已的,还是《同时代的游戏》中多次出现的“死人之路”。恰好在小田川的蜿蜒处,它像一串细小的末梢神经,仓促地终结于密林并引人遐想。按照比例尺计算,这条路距离村中心大约只有两公里,而管理员却表示对此毫无印象。“似乎是在通向小田地区的什么地方吧。”在她的脑海中,那已经是距离大濑十分遥远的地方了。我只好凭着地形图标记的大概方位,沿着街道走向“死人之路”一探究竟。

在接近“死人之路”的岔口时,奇怪的是,我确实真切地感受到一股异样的凛冽空气。那是经过其他通往森林的大小岔口时都不曾感觉到的,一种仿佛与世隔绝的冰凉真空,一阵肃穆的伤感。只可惜,现在“死人之路”的入口已被一家木材厂占据,由一条亢裔狂吠的恶狗把守着,外人完全无法进入。我潜伏在锈迹斑斑的小炼钢炉后面等了近二十分钟,狗才渐渐地不再狂吠。听到那边没了动静,窥见叫累了的狗已经趴下睡觉,我才蹑手蹑脚地从草堆里起身,弓着身子向“死人之路”行进。与小说中的主人公一样,我完全被一种本能的好奇和莫名的崇敬所驱使,说什么都想要走进去看个究竟。然而,在我接近入口,几乎可以看到伸向森林的小径时,那狗却像被电击了一样再次蹿起身狂吠,兴许是嗅到了陌生人的气味。我当真像被当场逮住的不法分子一样悻悻离去,只得置身于入口附近不知从何而来的冷气流中,感受那非同一般的神秘气息。

小说中沿着“死亡之路”走入森林探险的孩子们,都如同走入米诺斯迷宫的忒修斯一般,为了能够原路返回而将毛线团的一端拴在入口处的树梢上。或许最稳妥的做法确实是应该带上一团毛线。而这次,则只好凭依想象了:那迷宫一般的森林腹地中,疯狂跳跃的隐士、永远无法长大的迷路孩子、被村人屠杀的古猿“大猴”、巨人祖先的幽灵、浑身涂成红色在满月下寻找“破坏人”遗迹的少年——我似乎已经感受到“破坏人”那无所不在的气息,此刻正附着于杉林弥漫的花粉上,像微小的星球航行巡视于森林的每一隅……

来到“死人之路”,就更让人想到大江文学中的死与生。它们并不是两个相继发生的概率性事件,亦非界限严明的绝对范畴。在民间传说的朴素辩证法中,这不过是存在的两种不同形态罢了。就像《愁容童子》中所写到的,村中死者的灵魂从峡谷螺旋上升,在森林上空盘旋并最终落在“自己的树”的根部。在一段时间的休养生息之后,它重新飞抵峡谷,投入新生儿的体内。死亡脱去人的肉体凡胎,使人重生于虚空和永恒的世界;而出生则意味着从永恒的虚空中再次死去。“死人之路”所通向的森林深处正是作为永恒世界的象征,而区别于峡谷的村庄所象征的肉身世界。森林形成了一个时空真空,历史和神话人物的幽灵在此安居,现实世界的闯入者却在它的永恒中迷失。森林是属下死者的风景,也是永生世界的缩影。树作为灵魂的容器,森林便是生命源起的宇宙。

三、小田川:与史诗一同流经峡谷

带着遗憾离开“死人之路”后,我依照老地形图来到了大江旧居附近的成留屋桥和小田川前。小田川的溪流在浅紫色沙石和蓝天的掩映下,水面宛如一幅印象派油画。离开幽闭神秘的森林边缘,我享受着世俗世界的美好风景,坐在大石块和枯槁的芦苇丛上,仿佛能够看到昔日少年们戏水的身影。正值枯水时节,浅滩与河床上被午后的阳光晒得干燥发白的岩石,据说正是大江少年时代流连嬉戏的鲸岩,也是《两百年的孩子》中故事发生的背景。由于以往的河床较现在的低浅,或许看起来像头鲸鱼。而现在的小田川,大概很难看到孩子们嬉戏的身影了。

大江对小田川的回忆并不完全被欢乐往事所占据。他曾在一篇撒文中写到自己少年时代险些在这条小河中溺亡的经历,溺水与戏水的经历,一同构成了小田川对他成长的影响。在大江的记述中,他的头就曾被卡在“鲸岩”水下的石缝问,是母亲强有力的手臂最终将他拔出水面。除了这段河水中的濒死体验,他还曾谈到自己幼年时躲在森林的树洞中躲避暴雨的经历。母亲发动当地消防队员冒着洪水和暴雨在森林中寻找,大江才逃过一劫。得救后的大江在接连几天中高烧不退,似乎连医生都束手无策。他绝望地问母亲,我是不是快要死了?母亲却说:你会好起来的,就算你死了,我也会把你“再生出来一次”。于是病愈后的大江心中久久不能释怀。面对过去的自己,现在的自己究竟是不是原来的自己?还是被母亲“再生出来”的另一个自己?两个平行宇宙在他身上分裂,就像《个人的体验》中鸟与情人所探讨的那样。

在河水与暴雨中,水作为变化和死亡的意象,成为逝去的旧我与重获新生的自我间的媒介,将大江对生命的思考推向了赫拉克利特式的命题:人能否先后踏入同一条河流?人是否永远是原来那个自己?在口述自传中,他这样谈道:

这还是刚进新制中学那会儿的事,当时我总在思考有关“时间”的问题。时间不能重复。河里流动着的水也不总是同样的水。这个水在下一个瞬间就不再是同样的水,但是水流看上去却依然相同,在感觉上也是依然相同。这是怎么一回事呢?而且,时间好像也是如此。进入森林后,“涌出之水”在铺积着山枫那些染上红色的叶片处流淌着,那是现在的水。在下一个瞬间,虽然已经不是现在的水,可看上去却依然相同,当时,这也让我觉得不可思议。从这种事物开始,我继而认真思考了时间以及生命。(《大江健三郎口述自传》)

大江由小田川的流水所激发的思考,在他许多作品中都被赋予了历史与时间的隐喻。祖母口述的传说经过大江的想象,呈现出如同小田川水流一股变幻莫测的色泽。而大江笔下的民间史诗,正如从官方宏大叙事中逃逸的碎片,在边缘地带独自熠熠生辉。例如《同时代的游戏》,就是围绕河流展开的森林和峡谷间村落历史的庞大史诗。在村庄的创建者“破坏人”的领导下,先民们从河流下游清理淤泥,溯流而上,最终定居于森林与峡谷间的“瓮村”。在这里,村落的先民们被视为走向死亡之人。大江以河水的上下游构建出历史的维度,逆流而上,似乎是时空中的逆向穿越,返回到时间上游的远古。定耕于瓮般的盆地,好似栖于墓土:河流上游通向黑暗森林的“死人之路”,正是最直白的死亡意象。在大江晚年的长篇小说《水死》中,父亲捧着三卷本《金枝》,最终也在洪水中走向了死亡,住守护故土圣地与挽救国家战争败局的矛盾漩涡中,中心与边缘,国家与村庄,两种价值再次经由河流而遭遇、对决、毁灭。

从流水的瞬间到个人生命乃至村落的历史,受到小田川滋泽的大江文学的想象力,全然不似这条小河此刻看起来那样风平浪静。正如巴什拉所言,“从变幻的水中看到了死亡”,这也是小田川在大江文学中留下的一抹阴霾,与日落时沉陷的峡谷相互啜吸着彼此的暗影。而大江健三郎那永不止息的困惑、狂傲的想象和对神怪世界的痴迷,似乎仍然属于那个在树权上晃着光脚丫,眺望着森林深处的孩子,而他的身姿也早已隐入这片故乡的风景,化为大濑村的一则神话。

四、大濑中学:森林中的后现代建筑

大江健三郎毕业于小田川南岸的大濑中学。战败翌年,日本颁布了新宪法,并于1947年实施。在1947年这一年里,日本还颁布并实施了教育基本法,在教育基本法的规定下,大濑村建立了新制中学,少年大江才得以升学并继续接受教育。如果不是新宪法和教育基本法的实施,家境拮据的少年大江就只能去邻镇一家店铺去当实习伙计,眼睁睁地看着家境优裕的同村孩子去松山租房上旧制中学了。

经过新成留桥,五分钟不到便步行到了大江曾经就读的大濑中学。在小田川南岸山地森林的包同下,以大濑中学为中心的一片平地显得尤为珍贵。从老校门向学校望去,在茂密树木的映衬下,爬上苔藓的灰色圆筒形建筑和不规则锯齿状的房顶,几乎让人相信这是废旧工厂改造而成的工作室或工艺品作坊而非一座中学。作业的工人不时从屋顶斜面探出半个身子,给人以行为艺术现场的错觉。

大濑中学这座后现代样式的校舍于1992年建成。经由好友大江健三郎的委托,著名建筑设计师原广司带领自己的设计工作室全权负责了校舍新建项目,原广司本人也因大濑中学的出色设计获得多项建筑大奖。从建筑布局上看,前排中规中矩的教室十分突显学校的主体功能,乍一看秩序井然,似乎很强调规则,然而当人们透过教室的落地窗,看见课问时分同学们姿态各异的活跃身姿,又自然会感动于建筑本身突出学生主体的朴素初衷。而外形酷似工厂烟囱的大小两座圆塔,现在看上去已经显得有些沧桑了,像沦陷在大自然中的工业遗迹的自我揶揄,又好像隐遁深山的科学怪人的世外桃源,带着一丝格格不入的欣然自得,沉浸于自然的神秘与静穆。那锯齿和斜立方的轮廓线,似乎是两座塔之间不可知的电波,而同学们的想象力,也将从这里发射到未来。

细看建筑的外立面,那是在城市的围墙或楼群过道上常见的平滑水泥面,上面整齐地排布着瓶盖大小的圆形凹陷。亲切的感觉迎面而来,顿时想到在东京大学教养学部图书馆看书的间隙,总是有意无意地把矿泉水瓶盖镶在馆内墙壁的圆坑里。后来从四国回到东京后,又偶然发现宿舍所在的东京大学生产技术研究所范围内的楼群,也是同样的外立面,设计竟然同样出自在该研究所任教的原广司之手。想来竟有一种在大濑村瞥见东京大学的感觉,又不禁让人感叹,不愧是原广司。功能至上的素朴信条和几何构造的简约美学中,带着那么点对工业城市无关宏旨的戏谑,而建筑自身所散发出的冷峻气场又是那么充满感染力,似乎让在此工作和学习的人也沉静下来。这便是我称之为“冷峻和揶揄”的原广司风格。

说到大江健三郎与原广司的关系,大江在《燃烧的绿书时》中写到的“荒先生”(“原”和“荒”的日语发音相近,前者为“HARA”,后者为“ARA”),就是以原广司为原犁的人物。大江还在口述自传中将原广司形容为“最仔细阅读我的小说的人,还是让我诸多受教的重要朋友”。原广司曾就大江小说中的地形和场所,以集合论为线索形成了论文,大江也曾在《为了新的文学》中探讨了原广司的建筑理论如何契合了自己小说创作的方法。原广司基于自己对世界各地区的村落的考察,写成了题为《村落的100条教义》的著作。大江认为其中许多建筑理论同样适用于小说创作,如“场所中存在的力量”或“空间的能量”,即具体场所被赋予的象征的结构,这对大江来说就是文学创作中的异化和想象力,以现实存在的场所为线索进行虚构。又如原广司通过“混生风格”的概念,主张建筑的几何形态应当表现场所的多义性,如明与暗、肃穆与日常、旧与新……这些融合在建筑中的二律背反元素,定义着城市的秩序,大江则认为小说创作中也应当混生不同的文学传统和风格,并在不同的场景与氛围之间切换,从而把握小说的总体风格和节奏。

随后,我来到学校后门,想参观一下学校内部,就向恰好路过的一位教师提出了请求。不一会儿,中等个头、头发斑白的校长前来问我想看什么,我说非常想参观原先生设计的音乐堂(即校舍左侧的圆筒形建筑),熟悉大江文学的中国读者们对它也十分好奇。校长同意后,我换上拖鞋,在校长的引领下前往音乐堂参观。

正是周五放学时分,穿过那一排通透的教室,学生们正在兴高采烈地散去,只有一两位值日生还在嬉笑着打扫卫生。来到圆筒形建筑前,校长握着有点儿夸张的长柄钥匙,蹲下身子开了锁,整个音乐堂就呈现在眼前:夕阳从西侧的小窗投射在波形墙壁上,宛如音符跃动在五线谱上。校长原本严肃的面容渐渐温和下来,得意地介绍说,这种波形墙壁在反射声音方面具有非常特殊的效果;音乐堂的采光主要来自于自然光源,南上部一圈方格状小天窗射入。说着他又故作神秘地揭开YAMAHA钢琴上的绒布,让我上手弹一曲。倒是我有些不知所措了,盯着微微发黄的键盘勉强弹了一段车尔尼的练习曲后,校长期待地问道:“怎么样?”我不知如何作答,他便继续说道:“音乐堂刚刚建成的时候,学校和村民们都觉得这么了不起的教室,一定要配上最好的钢琴才行,于是全村就募捐订购了这一台。普通钢琴大概一百万日元吧,以这架钢琴的价格,可以买下十台普通钢琴呢。”以九十年代村民的工资收入和人口来估算,要购置一千万日元的钢琴,恐怕有些家庭拿出了多年的积蓄也说不定。但钢琴具体好在哪儿,看来我们两个怕是都说不清了。我感叹道:“全村为了教育攒下这么一大笔钱,真是了不起啊!”校长一听更得意了:“是啊,这就是大濑精神嘛。”

接着又说起学生的人数,校长介绍道,教员大概十几人,学生总共37人,加上预计明年入学的学生,那时总数可以达到49人吧。我笑着说:“这里的初中生可都是VIP啊。”校长也笑了笑说:“学生人数最多时,曾经有过四百多人,我在这儿念书的时候全校也有一百多人。但是现在年轻人都不怎么愿意留在村里了,都向往大阪、东京这样的大城市,大家都认为,这个中学可能会慢慢就招不到学生了。”这时,校长有点惆怅地望向落地窗外的操场,“听说现在中国的农村地区也面临同样的问题啊。”我说是,但如果农村有这么好的中学,城里的家长也一定想把孩子送去农村上学吧。校长大笑起来,让我多拍几张照片留念,“那就请把大濑中学介绍给中国的家长们吧!”

接着,校长又领我参观了美术教室,也就是校舍右侧的小圆塔。原广司原封不动地利用农舍的传统“石垣”,即石头砌成的台基,将美术教室建在石垣的斜面上,架设了走廊加以衔接。

介绍了一圈校舍,作为学校最后离开的人,校长检查了所有设备,并锁好所有门扉。南于门的锁孔全都设在下方,校长每次都要费力地蹲下身子去锁。他无奈地说:“学校哪儿都挺好,就是锁孔全都这么低,真是有点儿太过分。哪天我一定要向原先生反映反映。”最后谈起了大江的作品,校长也是头头是道、风生水起地讲了许多。我说:“现在很多研究大江文学的学者都不一定读过那么多大江的著作啊。”校长反而有些不好意思了,“再怎么说大江先生也是我的前辈嘛。”校长还说,站在南岸的山腰就可以清晰看到大赖村的成留屋和街道的全貌,建议我不妨爬上去看看。最后,向校长表达了感谢并与之告别,准备穿过操场离去。操场上还有三五少年在练习棒球,于是又不禁想到少年大江也曾在同一片操场上练习过棒球。少年时代的大江也正是因为新宪法和教育基本法的缘故,才得以兴高采烈地上学接受教育,并在这个操场上尽情挥棒击球,从而有朝一日前往东京接受精英教育,这样的经历可以诠释他对新宪法和教育基本法的特殊感情吧。从学校向东走到山路上,遇到不少正在往家赶的初中生。他们彬彬有礼又不乏好奇地向我打了招呼,我也一一回答“辛苦了”。看着他们从学校向山谷和森林的各个角落散去的身影,不免去想象他们将走向什么样的未来。还会有一代又一代的孩子们,从大濑中学走向日本各地吗?

爬上南岸的半山腰,透过竹林环视着山谷,大赖村正在群山和密林的怀抱下等待夜幕的降临。在这日本四国偏远的森林山区中,大江健三郎赋予了他的故土神话与史诗般的想象力。不知此时此刻,在这片与世隔绝的风景中,村中孩子们的脑海里又上演着怎样的神奇故事。