新疆乌鲁木齐市米东新区油页岩矿地质特征及成因浅析

李明(新疆地矿局第二区调大队 昌吉 831100)

新疆乌鲁木齐市米东新区油页岩矿地质特征及成因浅析

李明

(新疆地矿局第二区调大队昌吉831100)

研究区油页岩赋存于上二叠统芦草沟组第二岩性段(P2lb)中,是本次研究的重要目标。地表油页岩岩性主要为黑、褐黑色薄层状油页岩、涡卷状油页岩及纸片状油页岩。该地区受构造运动影响,不论地表还是深部油页岩矿层均具有同层褶曲,根据地表露头产状推测地表以下油页岩矿层呈“L”型“U”型或“W”型,形态、空间分布特征发生了较大变化。地表油页岩在不同地段含油率及厚度不相同,深部钻孔中油页岩含油率及厚度变化相对比较稳定。根据薄片鉴定及其分析,油页岩为一种近海型泻湖相(内陆海区)沉积矿产,并且是由有机质和无机质的胶体及碎屑物所组成。油页岩的形成大致经历三个阶段:一是生物的繁盛和有机质的沉积;二是有机质的成岩转化;三是油页岩形成后的自然演化。一、二两个阶段是必须的,第三阶段对能否形成有经济价值的矿床也有重要的影响。

油页岩构造运动含油率矿床特征成因

1 区域地质背景

研究区大地构造位置位于天山中段博格达山北麓,地层区划属北疆-兴安地层大区,北疆地层区,吉木萨尔地层小区。乌鲁木齐至吉木萨尔油页岩成矿带西部,该成矿带呈近东西向分布。西起乌鲁木齐雅玛里克山,东至奇台的白杨河,断续延长134km。空间上分东西两段:西段西起乌鲁木齐雅玛里克山、红雁池,经芦草沟、水磨沟、三工河至四工河,长65km,呈北东-南西向分布;东段西起白杨河(西沟),经黄山街、西大龙口、北西沟、石厂沟、小龙口、韭菜园(东大龙口)至奇台白杨河东69km,呈北西-南东向分布。

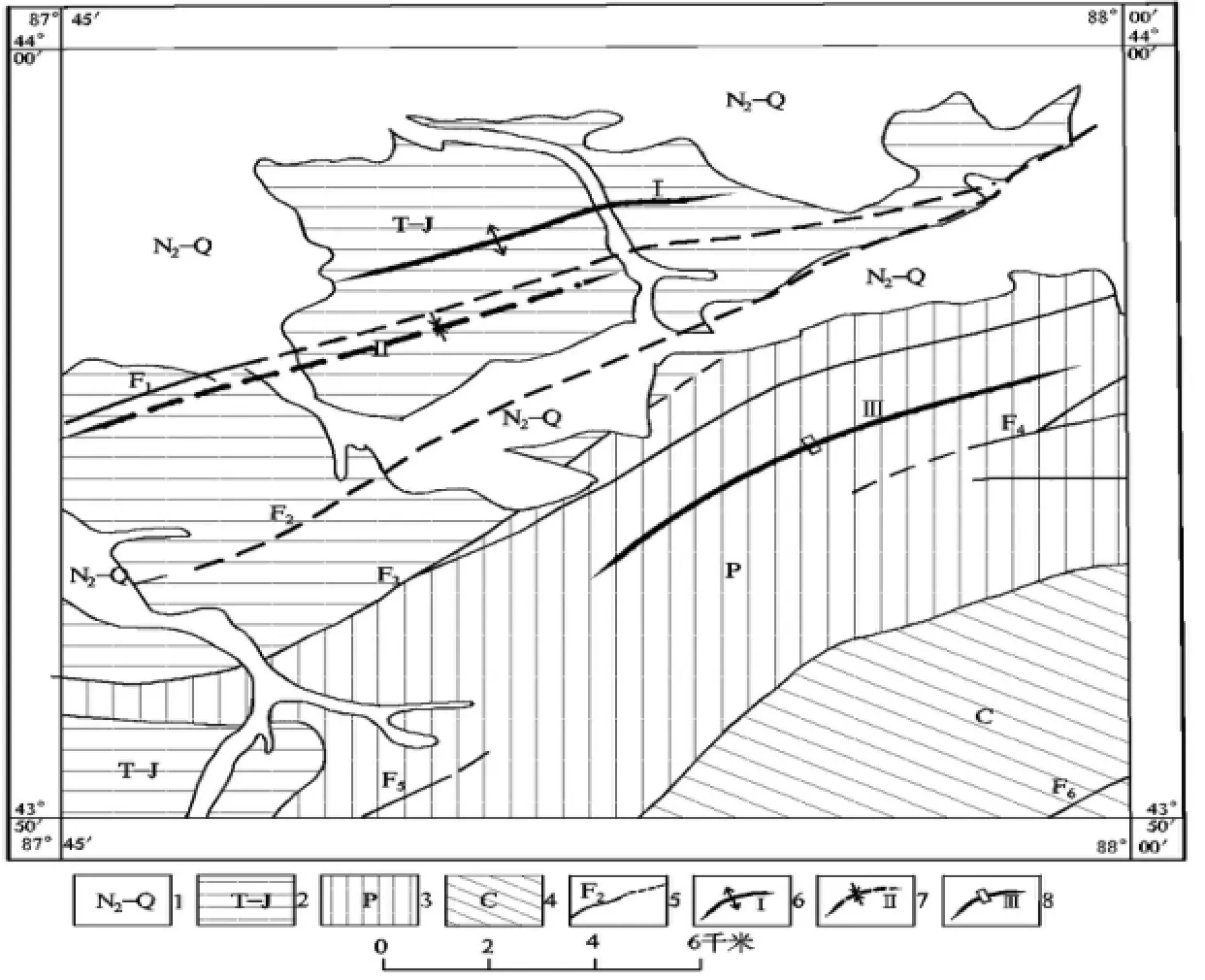

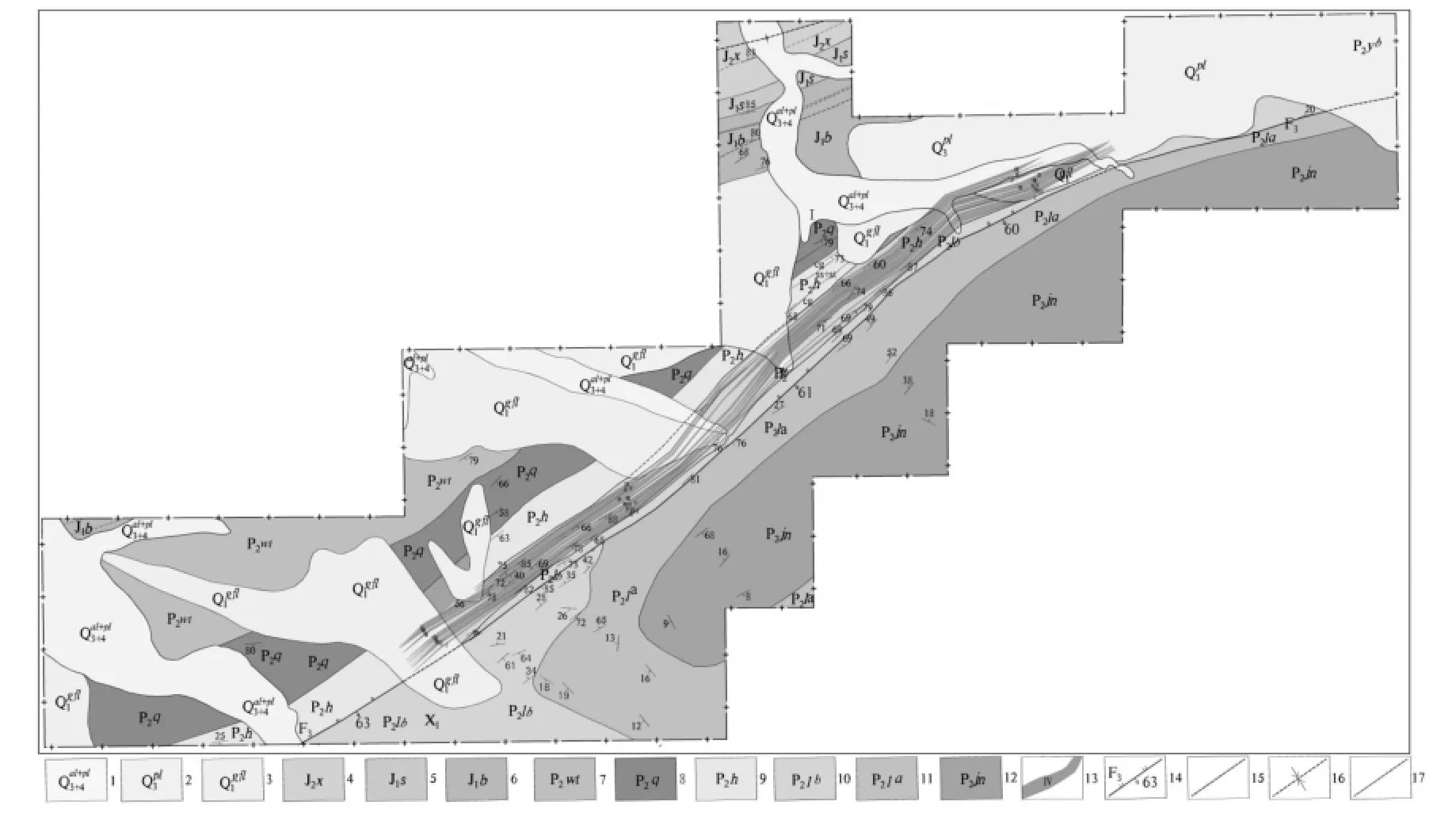

区域上出露地层有石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系及第四系,二叠系出露较多。区内构造线总体为北东东向,区内覆盖甚强。地层倾角普遍较陡,有一对长条状共轭褶曲:七道湾向斜和七道湾背斜,褶皱轴线几乎完全平行地层走向(图1)。研究区内侵入岩不发育。

图1 构造纲要图

2 研究区地质

2.1地层

矿区主要的赋矿地层为二叠系芦草沟组(P2l),在矿区出露面积较大,呈北东-南西向带状展布,叙述如下:

⑴上二叠统芦草沟组(P2l)是勘查区主要含矿地层,在勘查区内大面积出露,局部被第四系覆盖。主要由一套油页岩、粉砂岩、砂质页岩夹白云岩、白云质灰岩组成,具波痕及微层理,属泻湖相沉积。根据其岩性组合,该组可分两个岩性段:

①上二叠统芦草沟第一岩性段(P2la):主要分布于勘查区内,呈条带状东西向延伸横贯全区,东部被第四系覆盖,南部延伸出区外。主要岩性有灰褐色页岩、粉砂岩夹油页岩、粉砂质白云岩、硬砂岩;厚617~824m。该组与下伏的下二叠统井井子沟组呈整合接触,与上覆的上二叠统芦草沟组第二岩性段为断层接触关系,局部呈整合接触关系。

②上二叠统芦草沟组第二岩性段(P2lb):为一套泻湖相陆源碎屑沉积,呈带状或不规则状展布,基本上横贯勘查区中南部,区内第四系覆盖较多,向南延伸出区外。主要岩性为灰黑色油页岩、粉砂岩夹少量白云质长石砂岩、钙质白云岩;含动物化石。厚293~787m。与下伏上二叠统芦草沟组第一岩性段呈断层接触关系、局部呈整合接触关系,与上覆红雁池组呈整合接触关系。该岩性段以含有机质、含粉砂泥质岩为主,是本次勘查的主要赋矿层位。

⑵第四系区内广泛发育,主要分布于水系两侧及山前低洼地带,主要有下更新统冰水沉积层(Q1fgl)、上更新统洪积层(Q3pl)及上更新统-全新统冲积-洪积层(Q3+4al+pl)。

2.2构造

2.2.1断 裂

矿区内断裂构造不十分发育,较大规模的断裂为F3。

F3断裂位于矿区中部,断层长20km。走向50°,西段转向260°,倾向南,倾角大于70°,南盘上冲。该断层使北盘地层多倒转向南,沿线岩石破碎、蚀变。东侧该断层北盘为芦草沟组第二岩性段与南盘为芦草沟组第一岩性段,西侧上下盘均为芦草沟组第二岩性段。

其次,在矿区中可见次级裂理构造发育。

2.2.2褶 皱

矿区褶皱主要有白杨岭背斜、涝坝沟向斜和七道湾向斜。

白扬岭背斜仅出露其北翼部分,该背斜核部出露地层为上二叠统井井子沟组(P2jn),翼部为上二叠统芦草沟组(P2l),褶皱轴线为北东-南西向,转折端位于矿区内甘沟,北翼地层倾向北西,南翼地层倾向南东。

涝坝沟向斜矿区内出露不完整,向斜核部出露的地层为上二叠统泉子街组(P2q),翼部地层为上二叠统红雁池组(P2h)及芦草沟组第二岩性段(P2lb),褶皱轴线为北东-南西向,转折端位于矿区内涝坝沟,北翼地层产状倾向南东,南翼地层产状倾向北西。

七道湾向斜,分布于矿区北侧,区内长约2km,宽约0.3km,西宽东窄,整体被强烈覆盖。区内轴线方向65°~70°,轴部出露西山窑组。两翼地层不甚对称,南翼倾角67°~85°,北翼倾角40°~60°。

2.3含油率分析及赋矿层位

2.3.1含油率分析

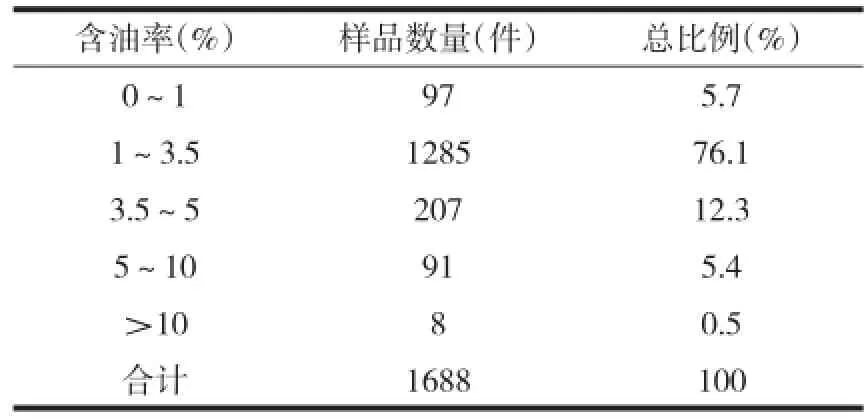

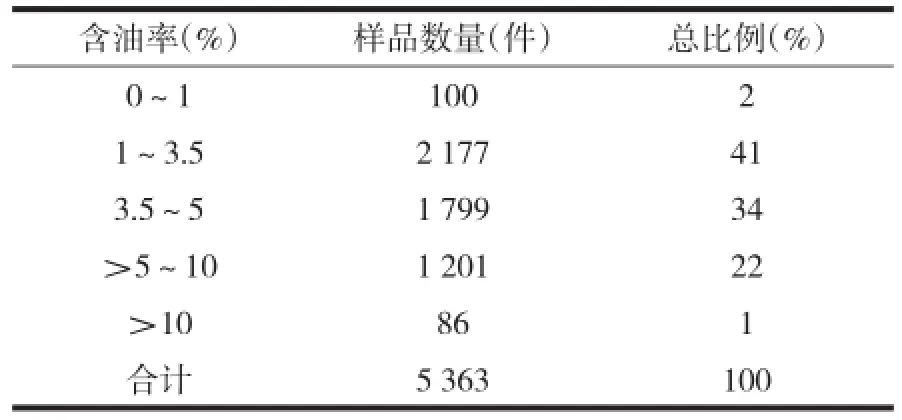

⑴矿区地表油页岩带含油率。根据含油率样品分析成,统计结果见表1、图2。含油率1%~3.5%,约占76%;含油率3.5%~5%约占12%;含油率>5%约占6%。最高含油率为13.2%,平均含油率2.57%。变化系数58.08,变化较大。

表1 米东新区油页岩矿区地表含油率统计一览表

图2 地表油页岩含油率统计直方图

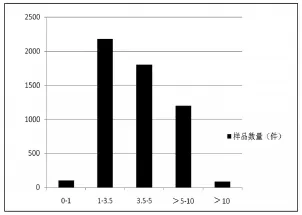

⑵矿区深部油页岩带含油率。根据含油率样品分析成果,对矿区油页岩带38个钻孔地质资料及5 363件样品进行了统计分析,结果见表2、图3。含油率一般1%~3.5%约占41%;含油率一般3.5%~5%约占34%;含油率>5%约占22%。最高含油率为25.25%,平均含油率4.05%。变化系数50.32,变化较稳定。

表2 米东新区油页岩矿区深部含油率统计一览表

图3 深部钻孔油页岩含油率统计直方图

⑶含油率特征。综合探槽、钻探含油率成果,结合地表宏观地质特征,对比后,具有如下特征:

①垂向上含油率富集的层位为芦草沟组第二岩性段的上中部。

②横向上含油率变化相对较稳定。相比较,在矿区西段15线~0线之间,东段16线~26线之间含油率偏高,且连续性较好。

③矿区总体矿层地质特征相似,地表出露岩性与深部层位联系相对较好,但从含油率比较,地表平均含油率2.57%低于深部平均含油率4.05%。由此认为,地表风化影响,对矿层的含油率有一定的影响。

2.3.2赋矿层位

通过多年野外工作和室内综合整理分析、认识总结,认为芦草沟组为该区的含油页岩层位,其中第二岩性段为主要的赋矿层位,次为第一岩性段(下部夹薄层油页岩)见图4。总体上,赋矿层位走向上延伸比较稳定,矿区因受到逆冲推覆块体的影响,发生褶皱变形,矿带东部的赋矿岩层发生倒转。

图4 米东新区油页岩矿平面地质图

3 矿床特征

油页岩矿床位于乌鲁木齐市米东新区铁厂沟一带,横跨了芦草沟、铁厂沟、白杨河三大沟系。矿层赋存于上二叠统芦草沟组中,严格受地层层位和断裂构造控制。所评价的矿层均产出于上二叠统芦草沟组第二岩性段(P2lb)中,是本次研究的重要目标。

在此前工作的基础上,通过进行对矿区的油页岩矿层工程加密控制,对含油率样品测试成果进行综合分析研究后,结合钻探资料,按照地质特征、油页岩品位、夹石剔除等要求及原则,矿区共圈出了矿层12个,可采的工业矿层12个,均产于芦草沟组第二岩性段。第一岩性段中的上部也有油页岩层的产出,因只对其进行了少量的槽探控制且油页岩矿层较薄,故难以进行评价。矿层总体特征基本相同,呈层状、似层状、透镜状产出,沿走向、倾向上,矿层均具有分叉、合并甚至尖灭、再现特征。严格受地层控制,与矿区的构造线一致,矿区西部21线至22a线间矿层走向为北东东-南西西,倾向南南东,总体倾角在60°~75°;26线以东矿层倾向北西西,地表总体倾角一般在58°~80°。全区深部矿层倾角局部变缓;不论地表还是深部油页岩矿层均具有同层褶曲,在矿区西部15线附近,地表为连续的小型褶皱且较发育,根据地表露头产状及深部钻探验证推测地表以下油页岩矿层呈“L”型“U”型或“W”型,形态、空间分布特征发生了较大变化(图5)。

综合探槽、钻孔含油率成果,结合地表宏观地质特征,认为由于受沉积环境、物质来源、成岩作用的影响,油页岩的矿化与岩石组合及其岩性关系密切。芦草沟组矿化强度不论在时间、空间上呈现出不均一性。矿化特征如下:

⑴从层位上看矿化集中在芦草沟组第二岩性段的上中部。

⑵矿区矿化长度地表断续最长约13 000m,矿化宽390~470m。矿化最好地段分东西两段,在矿区西段15线~0线之间、东段16线~26线之间矿化较集中。

⑶少数钻孔见到了重油及沿裂隙赋存的稠油等明显的油气显示,在各个钻孔中也见到赋存于裂隙的干沥青。说明该套岩层既是生油层,又具有一定的储油性能。

⑷从地表探槽样品与深部含油率统计对比,表明深部矿化要强于地表,且矿化相对连续。

图5 研究区26号勘查线剖面图

4 矿床成因

油页岩的形成大致经历三个阶段:一是生物的繁盛和有机质的沉积;二是有机质的成岩转化;三是油页岩形成后的自然演化。一、二两个阶段是必须的,第三阶段对能否形成有经济价值的矿床也有重要的影响。

⑴生物繁盛和有机质的沉积作用。准噶尔地区在石炭纪末一二叠纪晚期,天山海槽逐渐关闭。在晚二叠世中期,泻湖的上部水体(40~80m)能量高、流动性好,阳光充足、湿度适宜,陆地带来的矿物质丰富养料,是陆源注入物少的清水环境,适宜于藻类和微生物的生长发育,长期大量物源源不断的生长与死亡。湖的下部水体能量低,细粒的悬浮物质限制溶解氧分子的增加,形成还原环境,有利于有机质的保存。由于盆地的持续下沉,形成有机质长期大量堆积,为该处油页岩的形成奠定了物质基础。

⑵有机质的成岩作用。有机质一旦沉积下来就进入了成岩作用阶段。首先生物体在沉积物的表面发生物化学降解作用,蛋白质和碳水化合物被水解,其中一些作为微生物养料。接着残余物通过缩聚作用结合形成相当于富非酸和腐植酸的褐色组分。在继续深埋的过程中不断增加缩聚作用和官能团的损失,造成非溶解作用的不断发展,导致从富非酸演变的腐植酸,最后形成不溶有机质-干酪根。这些有机组分为微粒有机质的形式分散在无机组分之中,共同形成了油页岩。

⑶油页岩的自然演化。油页岩形成后,如盆地继续下沉和深埋,达到生油门限湿度(深度),深成热解作用就开始了,干酪根就会被热解为石油,油页岩就成为生油岩了。因此,油页岩形成后应维持在油门限温度(深度)之上,不或不完全被热解,或抬升到地表附近不被剥蚀,这样保存下来才能形成有经济价值的油页岩矿床。矿区油页岩就是中生界沉积之后,由断裂作用抬升地表,得以保存下来。

矿区油页岩所夹的砂岩、粉砂岩中常含有沥青质。这些沥青质的存在说明:一是在成岩作用的末期所合成的游离烃;二是矿区油页岩形成后,可能短期进入深成热解阶段,是热解所生成的沥青质。表明这些有机质演化已进入成熟阶段,生油是可能的。事实区内北芦草沟组就是良好的生油层。

收稿:2016-03-15

10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2016.05.011