基于模拟降雨的坡沟系统侵蚀产沙时空分布特征研究

范东明,吴 卿,李志萍,杨春霞,王佳欣

(1.华北水利水电大学资源与环境学院,河南郑州450045; 2.黄河水利科学研究院水利部黄土高原水土流失过程与控制重点实验室,河南郑州450003)

基于模拟降雨的坡沟系统侵蚀产沙时空分布特征研究

范东明1,吴卿1,李志萍1,杨春霞2,王佳欣1

(1.华北水利水电大学资源与环境学院,河南郑州450045; 2.黄河水利科学研究院水利部黄土高原水土流失过程与控制重点实验室,河南郑州450003)

坡沟系统;侵蚀产沙;径流含沙量;时空分布特征

利用水利部黄土高原水土流失过程与控制重点实验室全自动人工降雨系统,对人工模拟的裸露坡沟系统进行了3组不同降雨强度的模拟试验,对坡沟系统侵蚀产沙时空分布特征进行了分析。结果表明:坡沟系统侵蚀产沙量随降雨历时增加呈波动增加趋势,沟谷中部和坡面过渡区域侵蚀发育较早且发展最快,沟谷产沙及沟谷径流含沙量对坡沟系统出口径流含沙量的贡献最大,坡沟系统中沟谷中下部和坡面-沟谷过渡区域为侵蚀易发区域。在实践中建议采取工程和植物措施,着重治沟、兼顾治坡,有助于控制黄土高原沟道的侵蚀产沙。

土壤侵蚀已经成为威胁现代社会和农业可持续发展的全球性环境问题,不仅会引起土地质量的持续退化,而且是水资源面源污染物的主要来源[1]。坡沟系统既是黄土高原小流域的基本组成单元、小流域侵蚀产沙的主要源地,又是控制水土流失、恢复与重建生态环境的基本治理单元,对其侵蚀现象与规律的探究可以为坡沟水土保持措施优化配置提供科学依据,对于恢复和重建生态环境具有重要意义[2]。因此,黄土高原坡沟系统水土流失治理历来备受专家、学者的关注。

在坡沟系统产流产沙方面,众多学者对黄土高原地区进行了不同时空尺度的产输沙过程研究[3-6]:焦菊英等的观测分析结果表明,山西羊道沟流域沟坡地接受沟间地径流的侵蚀产沙量是沟坡地不接受沟间地径流的1.8倍[7];倪晋仁等采用坡面发育自组织理论对典型坡度条件下坡面的发育过程进行了模拟,重点分析了面蚀与沟蚀在坡面侵蚀中的关系及其贡献大小,并阐述了坡度对面蚀向沟蚀转化快慢的影响[8];肖培青等利用室内人工模拟降雨试验方法研究了坡面侵蚀方式演变对坡面侵蚀产沙量的影响,分析了沟蚀发育不同阶段对坡面侵蚀产沙的贡献[9]。但针对坡沟系统侵蚀产沙时空分布特征的研究较少,研究成果对辨识坡沟系统侵蚀发育强烈阶段和部位,以及对坡沟系统水土流失治理措施布设具有一定参考价值。

1 试验方案

1.1坡沟系统模型

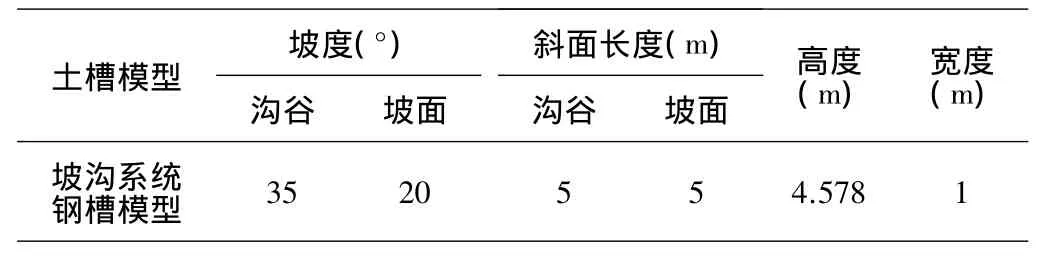

本研究采用的坡沟系统模型为可变坡移动式钢制土槽,槽体总长10 m、宽1 m,沟谷槽体和坡面槽体的坡度分别设置为35°和20°,模型特征值见表1,坡沟系统概化模型及观测断面划分示意见图1。

表 坡沟系统模型特征值

图1 坡沟系统概化模型及观测断面划分示意

1.2试验设计

(1)雨强,选定66、85、120 mm/h共3种雨强,每种雨强考虑1~2组重复试验。

(2)试验总历时不唯一,以坡沟系统内出现宽、深均大于20 cm的侵蚀沟或坡沟系统侵蚀发育基本稳定为依据,保证试验过程中坡沟系统出现面蚀、细沟侵蚀和准浅沟侵蚀等不同侵蚀方式,且坡沟系统侵蚀发育基本稳定。

(3)试验前条件控制。填土前模型内底部垫5 cm厚大沙,以降低钢槽光滑边壁的影响;为消除土壤因素对侵蚀形态发育的影响,供试土先过5 mm筛,填土时严格分层并拍实,使其各层土壤密实度均匀,试验填土容重控制在1.22~1.25 g/cm3;填土厚度每层10 cm,总填土厚度为45 cm;试验前一天采取降小雨形式让槽体内土壤水分达到饱和,以消除土壤含水量差异的影响。

2 试验观测

试验前先调节喷头和压力组合,率定出设计雨强备用;将降雨自动控制系统设定为每10 min(第一阶段为20 min)停2 min,进行侵蚀形态量测,直至达到预期侵蚀发育程度为止。在集水口放径流桶,开启降雨系统,试验开始。从降雨系统开启到有径流流至径流桶的时间为产流时间,至降雨系统关闭为降雨总历时。流速量测采取染色剂法,分10个断面分别进行测量,测量间隔为2~4 min;径流泥沙样量测,采取径流桶接样,接样间隔为2 min,尽量接取2 min时间间隔内的全部泥沙样;径流沿程含沙量量测,采取针管抽取,存放至采样瓶内,取样间隔为2~4 min。

3 结果与分析

3.1坡沟系统产沙过程分析

在黄土高原坡沟系统侵蚀产沙机理研究中,试验过程中侵蚀产沙量的动态变化对于研究人员认识侵蚀产沙规律是十分重要的。通过对降雨过程中径流桶接的径流泥沙样称量计算,根据试验数据点绘出了不同降雨强度下坡沟系统侵蚀产沙量随时间变化过程,如图2所示。从图中可以看出,坡沟系统侵蚀产沙量在不同雨强的降雨条件下均随着降雨时间的增长呈波动上升趋势,其中:66 mm/h降雨条件下的产沙过程线最低,在历时100 min的降雨过程中,前30 min降雨时段内产沙过程呈明显的增加趋势,30~60 min降雨时段内产沙过程相对处于波动稳定状态,60 min之后侵蚀过程又进入一个新的波动增加阶段;85和120 mm/h降雨条件下坡沟系统产沙过程线较接近,在降雨的前16 min内,120 mm/h降雨的产沙过程线明显高于85 mm/h降雨的产沙过程线,这是因为降雨刚开始阶段,大雨强的降雨使具有较大能量和侵蚀力的雨滴在坡面发生溅蚀和面蚀,雨滴的打击对坡面土壤做功,使土粒飞溅并向下迁移,土壤结构破坏,导致降雨侵蚀和地表径流的输沙能力增大,而20 min之后,85和120 mm/h的降雨产沙过程线差别不再明显,说明坡沟系统地表侵蚀发育一旦开始,85 mm/h以上的降雨均能导致较强的水土流失。需要说明的是,图中某些时刻产沙量骤降的原因与降雨过程短暂停止(降雨停止2 min扫描地形)的影响有关。

图2 不同降雨强度下坡沟系统侵蚀产沙量随时间变化过程

3.2坡沟系统产沙时段分布特征

雨强和降雨历时对坡沟系统侵蚀产沙过程的作用是非常关键的。3种雨强条件下,坡沟系统均经历了从面蚀到沟蚀、从弱到强的侵蚀发育过程,侵蚀产沙量在整个降雨模拟过程中的分布也表现不同。为便于分析比较,以66 mm/h降雨模拟试验最终产沙量为参考(坡沟系统产沙总量为65 kg),选取3种雨强下总产沙量相当的阶段进行分析,并取10 min为1个时段,统计每个时段的产沙量占总产沙量的比例(不满1个时段的不计),见图3。从图3中可以看出,当3种雨强下坡沟系统的产沙量均达到65 kg左右时,66 mm/h的降雨经历了98 min,而85和120 mm/h的降雨仅分别经历了60和56 min,说明85、120 mm/h两次降雨产沙过程剧烈。66 mm/h曲线较平缓,而85和120 mm/h的降雨产沙量所占比例随降雨阶段的增加明显增加,尤其是120 mm/h大雨强下坡沟系统在第一个降雨时段就已发生剧烈的侵蚀产沙。85 mm/h降雨在第二、第三个降雨阶段侵蚀产沙量所占比例急剧增加,之后和120 mm/h的大雨强降雨下坡沟系统的各阶段产沙量占总产沙量的比例接近,说明对于裸露的坡沟系统来说,85 mm/h及以上强度降雨造成的侵蚀过程已非常剧烈,尤其是降雨历时超过30 min的高强度降雨。

图3 不同降雨强度下各降雨阶段产沙量占总产沙量的比例分布

3.3坡沟系统径流含沙量空间分布特征

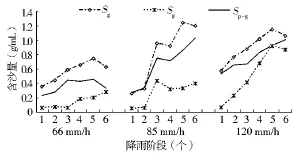

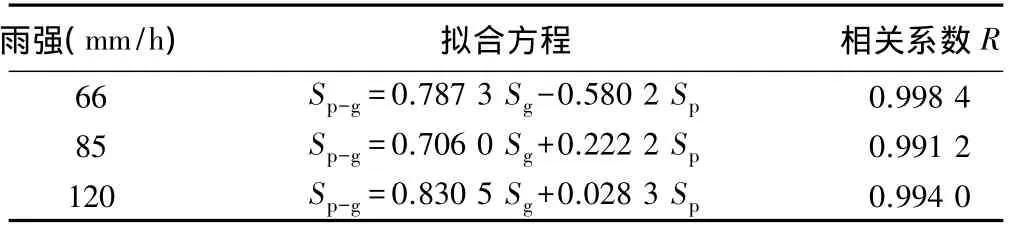

坡沟系统出口径流含沙量是坡面和沟谷径流携带泥沙量的综合反映。结合坡沟系统径流含沙量的空间分布特征分析,可以直观地反映侵蚀产沙的空间分布特征。图4为3种雨强下坡沟系统含沙量(Sp-g)、坡面径流含沙量(Sp)和沟谷径流含沙量(Sg)在6个降雨时段的分布图。由图4可以看出,随降雨历时的延长(降雨时段的延续),径流含沙量总体呈增加趋势,尤其是85和120 mm/h降雨更加明显。整个坡沟系统的径流含沙量介于坡面和沟谷径流含沙量之间,将坡沟系统Sp-g与坡面Sp、沟谷Sg做进一步回归分析发现(表2): 在85和120 mm/h雨强条件下,Sp-g与Sp和Sg均呈正相关关系;在66 mm/h雨强条件下,Sp-g与Sg呈正相关,与Sp呈负相关;进一步分析Sg和Sp的系数发现,沟谷径流含沙量对坡沟系统径流含沙量的作用程度均强于坡面径流含沙量对坡沟系统径流含沙量的作用程度,如在66 mm/h雨强条件下Sg和Sp的系数比为1.36 ∶1.00,85和120 mm/h雨强下Sg和Sp的系数比分别为3.18∶1.00和29.35∶1.00,说明雨强越大,沟谷产沙对坡沟系统出口径流含沙量增沙程度越强。因此,要控制坡沟系统径流含沙量,须同时考虑降低坡面和沟谷的径流含沙量,尤其是沟谷部位的径流含沙量。

图4 不同降雨强度下坡沟系统中坡面、沟谷径流含沙量空间分布

表2 坡沟系统径流含沙量与坡面、沟谷径流含沙量的相关关系

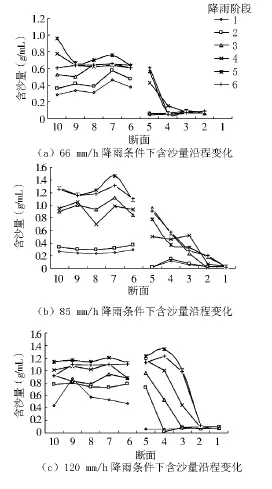

3.4坡沟系统径流含沙量时空分布特征

随降雨的进行,坡沟系统各断面的径流含沙量也呈波动增加趋势,尤其以沟谷部分和坡面下部最为明显(图5)。66 mm/h降雨,随降雨历时延长,坡沟系统发育至坡面底部5断面,图5(a)中5断面的含沙量数据点明显高于2~4断面;85和120 mm/h降雨,坡沟系统坡沟过渡地带的侵蚀沟均溯源侵蚀发展至坡面中部3、4断面,图5(b)、(c)中断面3~4部位的含沙量数据点随着降雨阶段的增加波动抬高,尤其是在120 mm/h降雨条件下,这种现象更加明显。坡沟系统径流含沙量的时空分布特征是其侵蚀发育过程的直接反映。可见,85和120 mm/h降雨对坡沟系统地表形态损坏更严重,坡沟系统沟谷中部和坡沟系统过渡区域为侵蚀易发区域。

图5 坡沟系统径流含沙量时空分布特征

4 结论与建议

基于上述降雨模拟试验,得出以下结论:高强度降雨对裸露的坡沟系统具有较强的破坏性,尤其是降雨历时大于30 min的强降雨;坡沟系统中,沟谷产沙及沟谷径流含沙量对坡沟系统出口径流含沙量的贡献最大,因此调控坡沟系统径流含沙量须重点考虑降低沟谷部位的径流含沙量;坡沟系统的沟谷中下部和坡面-沟谷过渡区域为侵蚀易发区域,在实践中可考虑采取工程和植物措施加以综合防护。今后在黄土高原地区水土流失治理实践中,建议在坡沟系统的水沙调控中采取着重沟谷治理、兼顾坡面治理的合理化配置措施,有助于控制黄土高原坡沟单元的侵蚀产沙。

[1]Lei T W,Zhang Q W,Yan L J,et al.A rational method for estimating erodibility and critical shear stress of an eroding rill [J].Geoderma,2008,144:628-633.

[2]肖培青,郑粉莉,姚文艺.坡沟产沙关系及其侵蚀机理研究进展[J].水土保持研究,2004,11(4):101-104.

[3]和继军,宫辉力,李小娟,等.细沟形成对坡面产流产沙过程的影响[J].水科学进展,2014,25(1):90-97.

[4]刘俊体,孙莉英,张学培,等.黄土坡面细沟发育过程及侵蚀产沙特征研究[J].水土保持通报,2013,33(3):18-23.

[5]丁文峰,李勉,张平仓,等.坡沟系统侵蚀产沙特征模拟试验研究[J].农业工程学报,2006,22(3):10-14.

[6]王文龙,雷阿林,李占斌,等.黄土丘陵区土壤侵蚀链垂直带水沙流空间分布[J].水科学进展,2004,15(1):24-28.

[7]焦菊英,刘元宝,唐克丽.小流域沟间地与沟谷地径流泥沙来量的探讨[J].水土保持学报,1992,6(2):24-28.

[8]倪晋仁,韩鹏,张剑.基于自组织理论的黄土坡面细沟发育特征分析[J].水利学报,2002(1):6-9.

[9]肖培青,郑粉莉,汪晓勇,等.黄土坡面侵蚀方式演变与侵蚀产沙过程试验研究[J].水土保持学报,2008,22(1):24 -27.

(责任编辑李杨杨)

S157

A

1000-0941(2016)03-0043-04

黄河水利科学研究院基本科研业务费专项(HKY-JBYW-2014-08、HKY-JBYW-2014-19)

范东明(1989—),男,河南郑州市人,硕士研究生,主要研究方向为土壤侵蚀过程模拟。

2015-11-19