陆态网络绝对重力基准的建立及应用

邢乐林,李 辉,李建国,张为民,何志堂

1. 中国地震局地震研究所地震大地测量重点实验室,湖北 武汉 430071; 2. 61365部队,天津 300211; 3. 中国科学院测量与地球物理研究所,湖北 武汉 430077; 4. 陕西测绘地理信息局,陕西 西安 710054

陆态网络绝对重力基准的建立及应用

邢乐林1,李辉1,李建国2,张为民3,何志堂4

1. 中国地震局地震研究所地震大地测量重点实验室,湖北 武汉 430071; 2. 61365部队,天津 300211; 3. 中国科学院测量与地球物理研究所,湖北 武汉 430077; 4. 陕西测绘地理信息局,陕西 西安 710054

Foundationsupport:KeyDirectorFoundationofInstituteofSeismology,CEA(No.IS201326130);SpecialFoundationforEarthquakeResearch,CEA(No.201508006);TheNationalNaturalScienceFoundationofChina(No.41204019)

利用陆态网络100个基准站的首期观测数据,建立了基本覆盖我国大陆范围的高精度绝对重力基准,各基准站点值精度均小于5.0 μGal/a,为相对重力联测提供了高精度起算基准点,可获得真实的相对重力联测平差结果,避免重复重力观测获得的重力场动态变化图出现畸变。成都基准台重复重力观测获得的重力变化规律表明,汶川地震前长期重力变化率达5.01±0.7 μGal/a,如此大的震前重力变化很可能是由于地下物质运移引起的。联合绝对重力和GRACE卫星长期测量数据,根据二者系统偏差确定了武汉地区的地壳沉降速率,为-3.27±0.65mm/a。

重力基准;陆态网络;绝对重力测量;重力变化;形变

1957年,我国建成了第一个国家重力基本网,简称“57网”,属于波茨坦系统,由22个基本点和80个一等点构成,基本点点值平均精度为150.0μGal(1Gal=10-2m/s2),一等点点值平均精度为250.0μGal。57网精度偏低,且含大约13.5mGal的系统偏差[1]。

为了适应国防、科研和国民经济的发展需求,1983—1985年,由国家测绘局等单位重新建立了中国重力基本网,简称“85网”,该网由6个绝对重力基准点、46个基本点和5个引点构成,采用LCR-G型相对重力仪进行联测,绝对重力基准点重力值采用意大利IMGC绝对重力仪进行测定,其中昆明重力值还同时用我国计量院NIM2绝对重力仪进行测定,并作为起算基准,并与巴黎A3点进行国际联测,点值平均精度为25.0μGal[2]。

2002年,在85网的基础上,我国建成了又一个国家重力基本网,简称“2000网”,该网由21个基准点、126个基本点和112个引点组成,采用LCR-G型相对重力仪进行联测,绝对重力观测首次使用FG5绝对重力仪,平差时采用弱基准原则,基本点点值平均精度为6.6μGal,基准点的点值平均精度为2.3μGal[3]。

自1998年起,随着国家重大科学工程项目中国地壳运动观测网络(简称“网络工程”)的开展,每2—3年对覆盖中国大陆范围内的25个基准站进行一期绝对重力观测[4],由中国科学院承担实施,至2010年开始运行的中国大陆构造环境监测网络(简称“陆态网络”)增加了另外75个基准站,共由100个基准点构成,该绝对重力观测网是我国目前精度最高、覆盖范围最广的重力基准网,由中国地震局、总参测绘导航局、中国科学院和国家测绘地理信息局联合承担实施。

本文利用陆态网络100个基准站的绝对重力观测数据,建立了基本覆盖中国大陆范围的高精度绝对重力基准,对重力值及其点值精度进行了统计分析,并对南北地震带重力测量数据在不同控制基准下的结果进行了研究,利用长期绝对重力重复测量资料,分析汶川和芦山地震前后重力变化规律,联合GRACE卫星长期数据根据二者的系统差确定了武汉地区的地壳垂直运动速率。

1 绝对重力基准确定

1.1绝对重力测定

2010—2011年,中国地震局、总参测绘导航局、中国科学院和国家测绘地理信息局利用FG5绝对重力仪对陆态网络绝对重力网的100个测站进行了测量,见表1。其中,重力垂直梯度测定精度小于0.03μGal/cm,绝对重力仪在每个测点上至少观测25组,每组100次下落,利用g软件对落体数据进行重力固体潮、海潮负荷、大气压力、极移和重力垂直梯度等改正,测定绝对重力值的组间精度应小于5.0μGal[5]。

表1 绝对重力测量任务

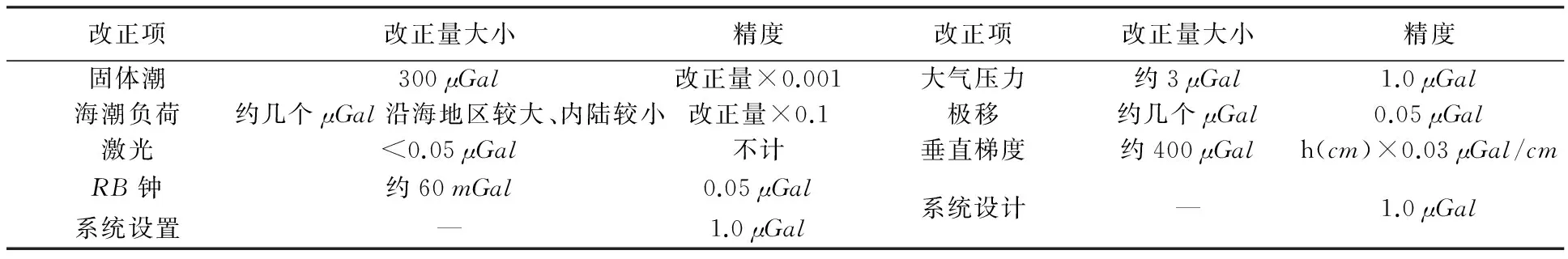

1.2基准总的不确定度

绝对重力仪的误差源主要由4部分组成:系统单元与模式、环境噪声、安装调试和改正计算模型,前3部分为重力仪本身能产生的相应测量误差,第4部分包括计算固体潮、海潮负荷、大气压力、极移和重力垂直梯度等改正项采用公式的误差[5],各改正项计算公式的精度见表2。

表2 影响绝对重力仪测量精度的各改正项计算公式及精度

表2中,固体潮改正精度mT=0.3 μGal,大气压力改正精度mB=1 μGal,极移改正精度mP=0.05 μGal,激光改正精度ml=0.05 Gal,Rb钟改正精度mR=0.05 μGal,重力垂直梯度改正精度mgrod=h(cm)·0.03 μGal/cm,系统设计精度ms=1 μGal,系统设置精度mss=1 Gal,则总的不确定度T的计算公式为

(1)

式中,σ为组间精度;N为观测组数;m为测量精度。式(1)即为绝对重力仪测定地面重力值的总的不确定度计算公式。

将组间精度σ取测定要求的限差5.0 μGal,根据式(1)由T=4.4 μGal,故当组间精度σ小于5.0 μGal时,建立的绝对重力基准精度小于4.4 μGal。

1.3武汉站绝对重力基准的建立

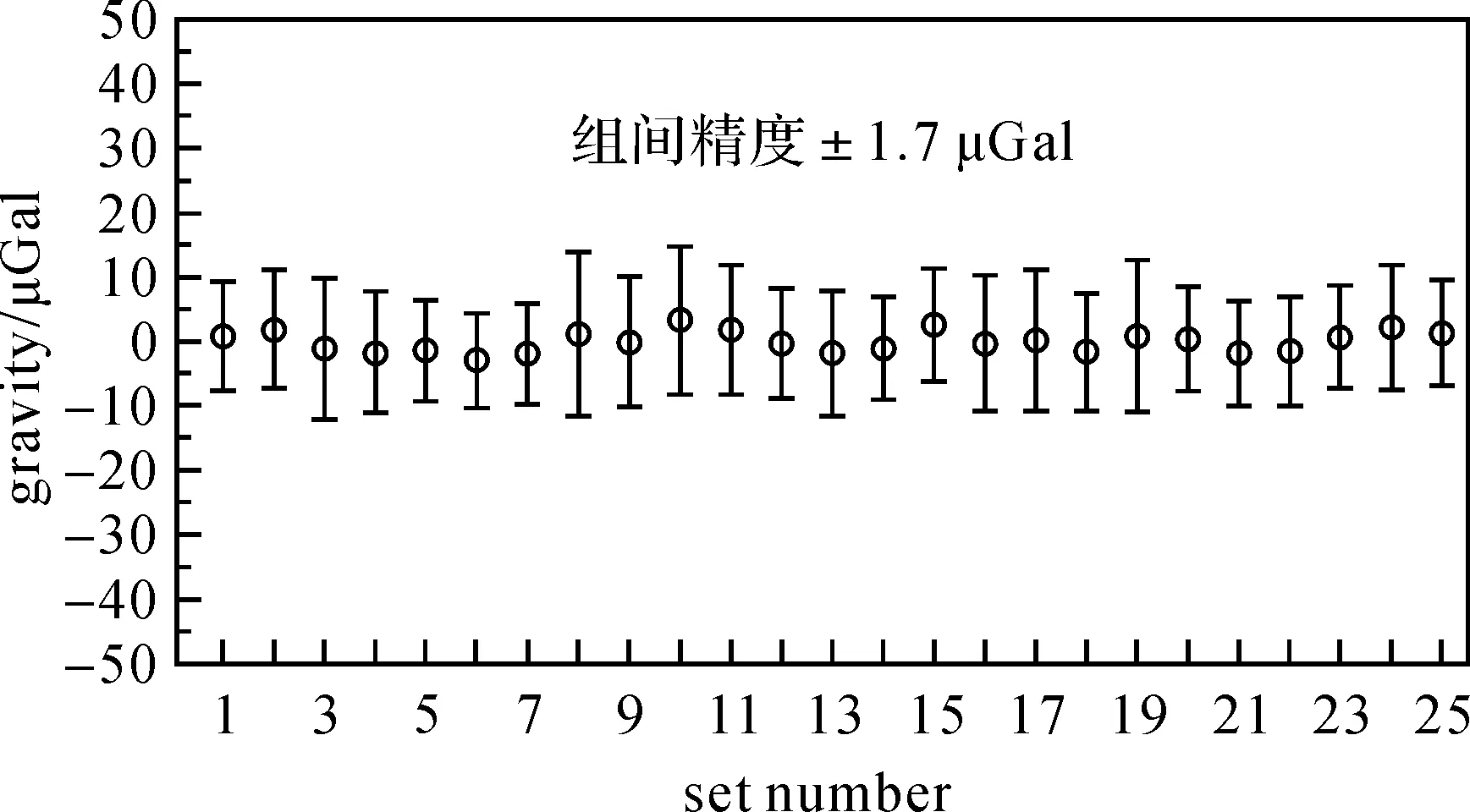

2012年4月,中国地震局利用FG5-232绝对重力仪在武汉引力与固体潮野外观测站进行了连续25组观测,每小时观测1组,每组100次下落,单次下落时间间隔为10 s,每次下落共获得700个时间、距离对(ti,zi,i=1~700),根据2500次下落的时间、距离对(ti,zi,i=20~619)利用最小二乘拟合计算每次下落测定的有效高度处的重力值,并对其进行固体潮、海潮负荷、大气压力、极移和重力垂直梯度等改正后,绝对重力均值及其精度如图1所示。

图1 绝对重力值及其精度Fig.1 The absolute gravity value and its error

由图1可以看出,武汉基准站的绝对重力基准总的不确定度为4.3 μGal,组间精度为1.7 μGal。

2 基准初步分析

按照1.3节所示的方法,对100个测站的重力观测数据进行了处理,获得了各基准站的绝对重力值及其精度。从整体来看,100个基准站的绝对重力值呈现北高南低的形态,这是由于绝对重力值的大小主要受基准站的纬度和高程两方面的影响,其中,重力值最大的为纬度最高的漠河,最小的为纬度较低、高程很高的仲巴,二者差值超过3000 mGal。

100个基准站的重力点值精度均小于5.0 μGal,平均精度为2.2 μGal,小于2.0 μGal的为53个,比例达50%以上。整体而言,鄂尔多斯和东北地块的基准站精度稍差,主要受点位观测环境噪声的影响;对于沿海地区,由于海潮负荷影响较大,永兴岛和厦门的精度最差,其他基准站的精度经海潮负荷改正后精度也难以达到2.0 μGal。随着陆态网络的进一步实施,将对100个基准站进行2—3年周期的绝对重力复测,其绝对重力变化能够体现重力基准的稳定性,反映区域地壳垂直形变和地下物质重新分布等特性。

较“85网”先进的“2000网”,利用FG5建立了21个绝对重力基准,并以此为控制进行了相对重力联测,平差后获得了基本覆盖中国大陆范围内的重力基准,基本点点值平均精度为6.6 μGal,基准点的点值平均精度为2.3 μGal,而陆态网络利用FG5绝对重力仪直接建立了覆盖中国大陆范围的绝对重力基准,点值平均精度为2.2 μGal。

3 基准应用

3.1控制测量

理论上,重力网中有一个重力基准即可解决秩亏问题,而在实践中需要多个基准进行附和平差,这就要求重力网中尽可能有多个基准,否则将会扭曲平差结果,且平差后对应低精度的基准[6-7]。随着网络工程、2000网的实施,特别是陆态网络的实施,我国的重力网体系解决了之前存在的问题:绝对重力基准较少,不能有效地消除相对重力仪标定系统引起的测量系统误差,获得的整体重力场动态变化图像在绝对重力控制较弱的地区会发生一定的畸变。

以南北地震带2014年9月的重力测量数据为例,共1349个相对重力联测点,包括21个绝对应力基准点,其中4个为网络工程的重力基准。利用陆态网络的21个重力基准值和网络工程的4个重力基准值分别对相对重力联测数据进行弱基准原则的平差[7],即绝对重力基准中误差为5.0 μGal,相对重力中误差为15.0 μGal。平差结果表明,点值平均精度分别为11.9 μGal和14.1 μGal。

根据误差传播规律,差值的精度为±18.0 μGal,当差值大于一倍中误差的点为由基准控制引起的显著畸变,则大于18.0 μGal的点共49个,小于-18.0 μGal的点共74个,显著畸变点个数共123个,约占总点数1349的9%。

显著畸变点主要位于南北地震带的西部和东南部区域,而在网络工程重力基准点区域不存在显著畸变,这主要因为川西高原、云贵高原与其邻区地形差异较大,网络工程的重力基准点的控制范围未到达整体区域所需要的重力量程,而陆态网络的基准点则能够覆盖其量程范围。

3.2地震前后绝对重力变化

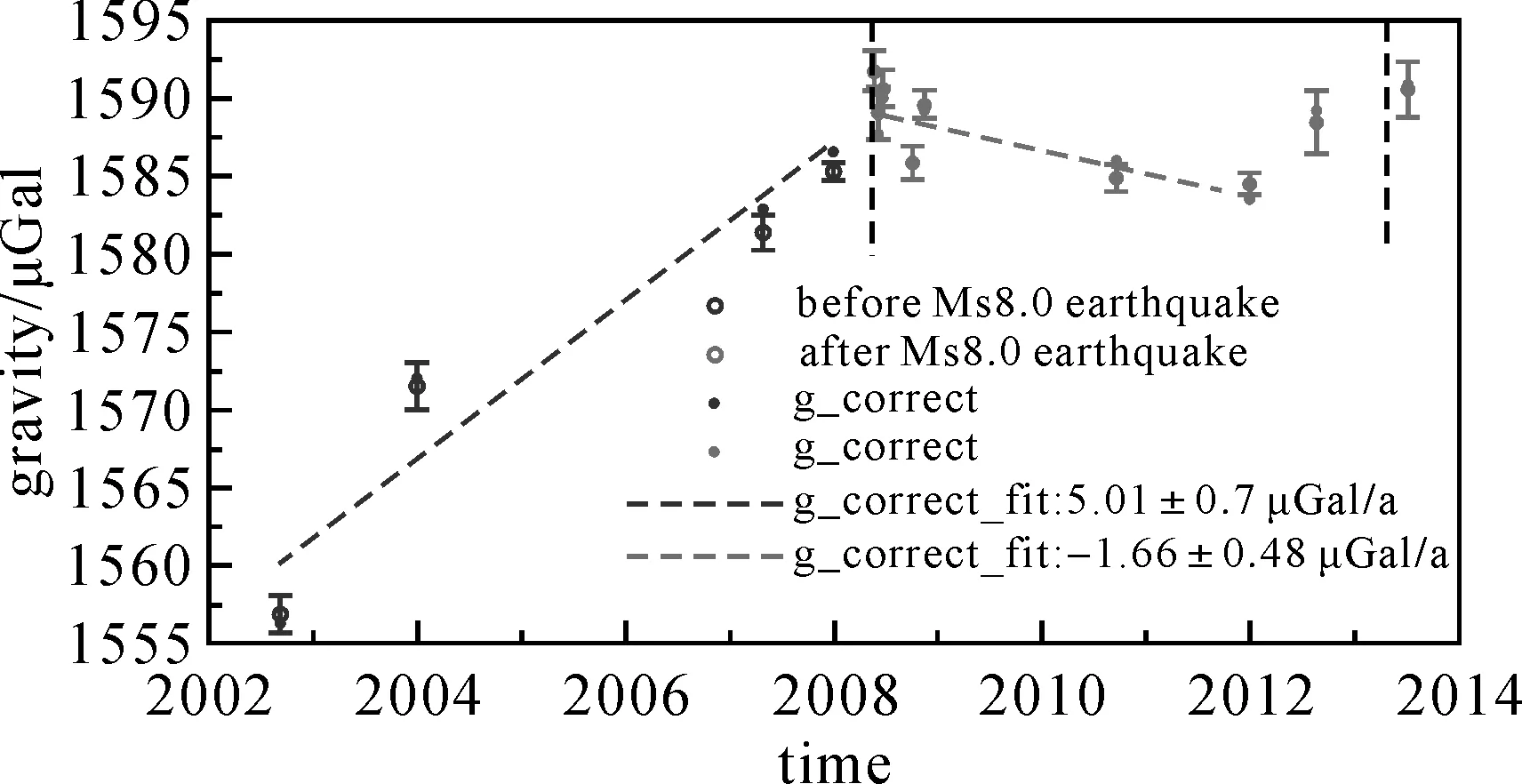

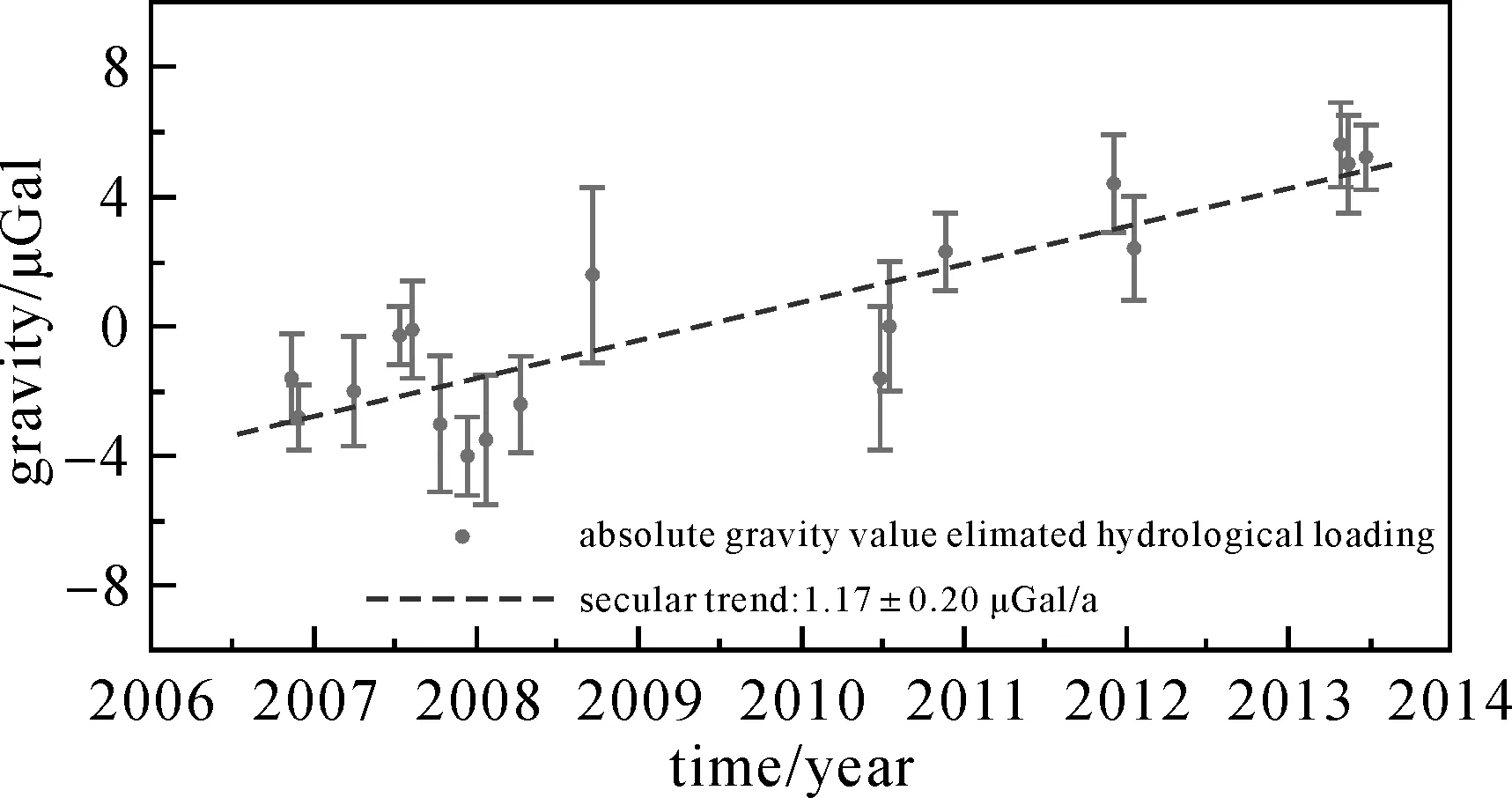

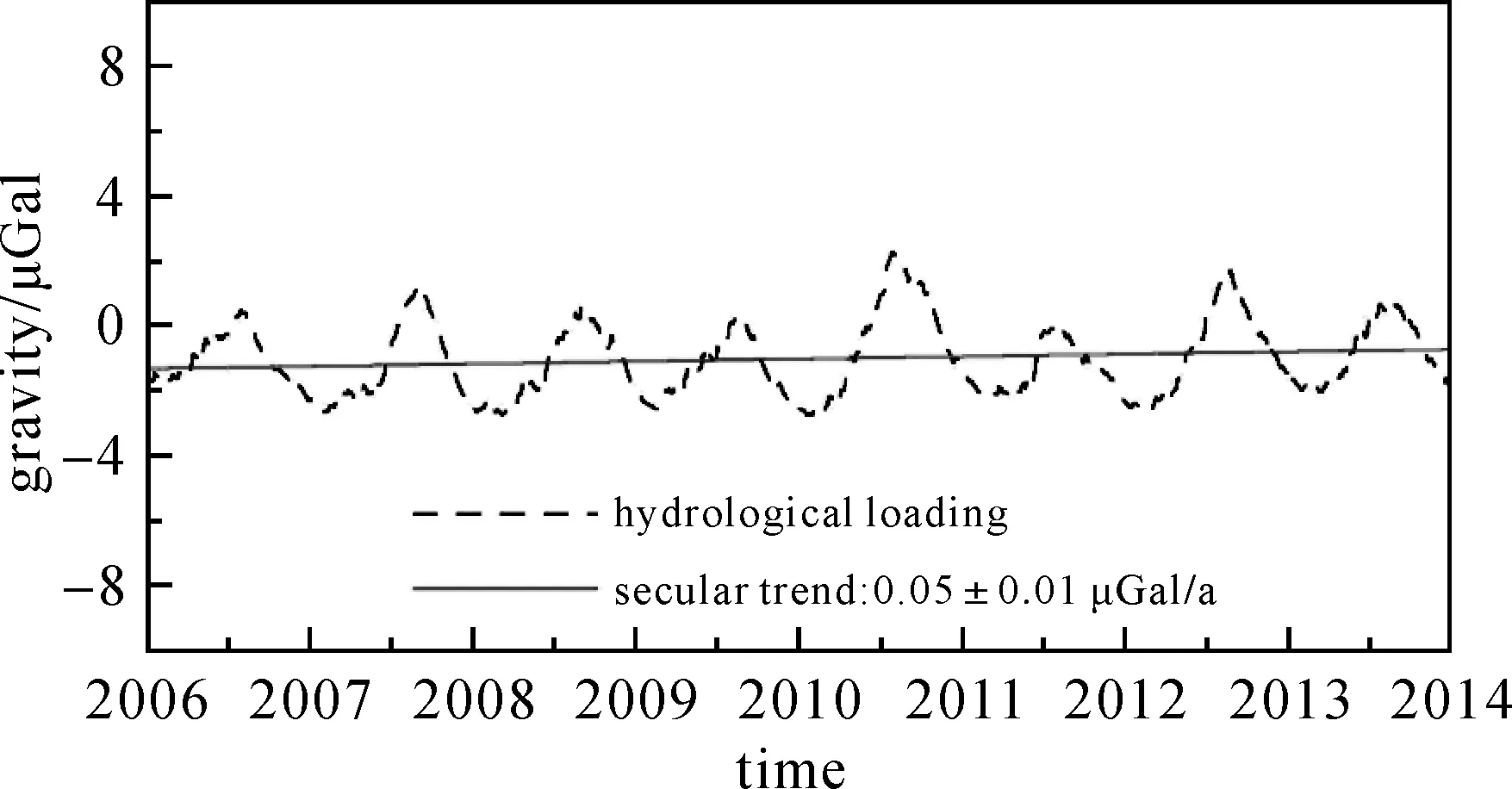

成都基准站是距离汶川和芦山地震震中最近的基准站,两次地震发生前后,特别是汶川地震发生前后,中国地震局利用FG5绝对重力仪进行了多期绝对重力测量。为提取构造运动引起的重力变化,利用顾及全球主要河流的水位变化状况的陆地水储量模型[8](land surface discharge model,LSDM),该模型的时间分辨率为24 h,空间分辨率为0.5°×0.5°,由GFZ基于ECMWF(European Center for Medium-range Weather Forecasts)模型解算提供,经积分负荷格林函数法[9]消除负荷影响后的长期重力变化,如图2所示。

图2 成都基准站绝对重力变化Fig.2 The absolute gravity variation at Chengdu station

由图2可知,绝对重力变化有如下特征:自2002年9月至汶川地震发生前,绝对重力变化呈增大趋势,直至2008年1月,重力变化率为5.01±0.7 μGal/a;2002年9月至2004年1月,绝对重力变化十分显著,约增大15.8 μGal;2008年5月汶川地震后,绝对重力变化呈下降恢复趋势直至2011年11月,恢复至2008年1月水平,重力变化率为-1.66±0.48 μGal/a,但仍未恢复。2011年11月至2013年4月芦山地震前的2期绝对重力呈增大趋势,芦山地震前的最后一期绝对重力增大至2008年5月水平。理论研究表明[10],由位错模型正演的大地震同震重力变化较为显著,可达几十甚至几百微伽,但汶川地震前后的绝对重力观测并未观测到明显的同震重力变化,这与该基准站恰好处于理论同震重力变化非常微弱的区域有关[11]。

汶川地震前仅进行了4期绝对重力观测,且2004至2007年期间未进行观测,对长期重力变化率的拟合精度有一定的影响,但对明显的变化率影响不大,而震前GPS结果表明震前活动性并不强的龙门山断裂带区域的水平位移并不明显,形成强烈的闭锁带,整个断裂带的强闭锁导致了慢应变但高应力积累,从而形成震前滑动亏损区或地震空区。水准测量结果表明与位于稳定的四川盆地的成都测点相比,龙门山断裂带区域的垂直位移也不明显,仅几个毫米,处于亏损带[12]。因此地壳垂直位移引起的重力变化远小于绝对重力观测到的重力变化,如此大的震前重力变化很可能是由于地下物质运移或地壳密度变化引起的。

长期绝对重力变化与1976年唐山地震前的重力变化类似[13],即在地震孕育过程中会引起震区周围重力变化,强震的应力与能量积累具有10年以上的时间尺度。区域岩体存在巨大应力可能是发生地震的直接原因,震前重力变化呈明显的增大趋势,可通过扩容膨胀理论加以解释。

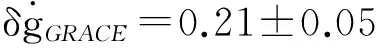

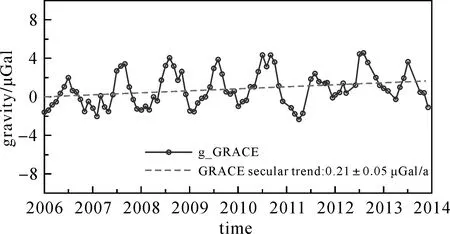

3.3联合GRACE卫星资料确定区域长期地壳垂直形变速率

与武汉引力与固体潮站距离最近的GPS连续观测站,其连续观测结果表明武汉地区的长期地壳垂直运动具有明显的下沉趋势[14-16],约为-3.0 mm/a。

随着GRACE重力卫星资料的累积,地表物质再分布及其重力效应的长期变化规律得以应用,地面和GRACE卫星长期重力变化的一致性存在以下区别:GRACE卫星重力属于空固坐标系下,而地面重力观测属于地固坐标系下,因此GRACE与地面重力变化的差异主要为地面垂直形变部分,即GRACE观测不到因地固坐标系下自由空气梯度引起的重力变化[17-18],这与利用位错理论模拟GRACE卫星检测到的同震重力变化具有一致性[19]。

(2)

图3 武汉基准站绝对重力变化Fig.3 The absolute gravity change at Wuhan station

图4 GRACE观测到的武汉区域重力变化Fig.4 Gravity change of Wuhan area detected by GRACE

2002至2010年大地站的GPS连续观测数据处理结果表明地面垂直形变速率为-3.49±0.3mm/a[15],与本文联合绝对重力观测和GRACE卫星重力测量获得的区域地壳垂直形变速率相差约0.2mm/a,这表明该方法在研究区域地壳垂直形变速率时的有效性。

图5 水负荷引起的武汉基准站重力变化Fig.5 Gravity change of Wuhan station caused by water loading

4 结 论

利用陆态网络100个绝对重力基准站的观测数据,建立了高精度绝对重力基准,满足相对重力联测对起算基准要求。

成都基准站长期绝对重力变化表明,自2002年9月至汶川地震发生前,绝对重力变化呈增大趋势直至2008年1月;2002年9月至2004年1月,绝对重力变化十分显著; 2008年5月汶川地震后,绝对重力变化呈下降恢复趋势直至2011年11月,恢复至2008年1月水平,但仍未恢复。2011年11月至2013年4月芦山地震前的2期绝对重力呈增大趋势,芦山地震前的最后一期绝对重力增大至2008年5月水平。

在汶川地震和芦山地震的孕育过程均引起震区周围的重力变化呈上升趋势,震后重力变化呈下降恢复趋势,强震的应力与能量积累具有10年以上的时间尺度。

对武汉基准站长期绝对重力观测数据进行处理,并将水文负荷重力效应进行改正,对GRACE卫星数据进行去相关和扇形滤波后,确定了武汉地区的地壳垂直形变速率。

[1]许厚泽, 王谦身, 陈益惠. 中国重力测量与研究的进展[J]. 地球物理学报, 1994, 37(S1): 339-352.XUHouze,WANGQianshen,CHENYihui.TheProgressoftheGravitySurveyandResearchinChina[J].ActaGeophysicaSinica, 1994, 37(S1): 339-352.

[2]陈俊勇. 我国重力测量技术进步的新阶段[J]. 测绘通报, 1985(5): 1-2.CHENJunyong.ProgressofGravimetryTechnologyinChina[J].BulletinofSurveyingandMapping, 1985(5): 1-2.

[3]陈俊勇, 杨元喜, 王敏, 等. 2000国家大地控制网的构建和它的技术进步[J]. 测绘学报, 2007, 36(1): 1-8.

CHENJunyong,YANGYuanxi,WANGMin,etal.Establishmentof2000NationalGeodeticControlNetworkofChinaandIt’sTechnologicalProgress[J].ActaGeodaeticaetCartographicaSinica, 2007, 36(1): 1-8.

[4]许厚泽. 重力观测在中国地壳运动观测网络中的作用[J]. 大地测量与地球动力学, 2003, 23(3): 1-3.XUHouze.FunctionofGravimetryinCMONOC[J].JournalofGeodesyandGeodynamics, 2003, 23(3): 1-3.

[5]地壳运动监测工程研究中心. 地壳运动监测技术规程[M]. 北京: 中国环境出版社, 2014.CrustalMovementMonitoringEngineeringResearchCenter.CrustalMovementMonitor[M].Beijing:ChinaEnvironmentalSciencePress, 2014.

[6]江志恒. 国家重力一等网与基本网联合平差方案探讨[J]. 测绘学报, 1989, 18(3): 227-231.JIANGZhiheng.ADiscussionontheCombinedAdjustmentofNationalBasicand1st-orderGravityNetworksofChina[J].ActaGeodaeticaetCartographicSinica, 1989, 18(3): 227-231.

[7]杨元喜, 郭春喜, 刘念, 等. 绝对重力与相对重力混合平差的基准及质量控制[J]. 测绘工程, 2001, 10(2): 11-14, 19.YANGYuanxi,GUOChunxi,LIUNian,etal.DatumandQualityControlforSyntheticAdjustmentofAbsoluteandRelativeGravityNetworks[J].EngineeringofSurveyingandMapping, 2001, 10(2): 11-14, 19.

[8]DILLR.HydrologicalModelLSDMforOperationalEarthRotationandGravityFieldVariations[R].ScientificTechnicalReportSTR08/09.Potsdam:GFZ, 2008.

[9]DILLR,DOBSLAWH.NumericalSimulationsofGlobal-scaleHigh-resolutionHydrologicalCrustalDeformations[J].JournalofGeophysicalResearch, 2013, 118(9): 5008-5017,DOI: 10.1002/jgrb.50353.

[10]SUNWenke,OKUBOS,FUGuangyu,etal.GeneralFormulationsofGlobalCo-seismicDeformationsCausedbyanArbitraryDislocationinaSphericallySymmetricEarthModel:ApplicabletoDeformedEarthSurfaceandSpace-fixedPoint[J].GeophysicalJournalInternational, 2009, 177(3): 817-833,DOI: 10.1111/j.1365-246X.2009.04113.x.

[11]申重阳, 李辉, 谈洪波. 汶川8.0级地震同震重力与形变效应模拟[J]. 大地测量与地球动力学, 2008, 28(5): 6-12.

SHENChongyang,LIHui,TANHongbo.SimulationofCoseismicGravityChangesandDeformationEffectofWenchuanMs8.0Earthquake[J].JournalofGeodesyandGeodynamics, 2008, 28(5): 6-12.

[12]张培震, 徐锡伟, 闻学泽, 等. 2008年汶川8.0级地震发震断裂的滑动速率、复发周期和构造成因[J]. 地球物理学报, 2008, 51(4): 1066-1073.ZHANGPeizhen,XUXiwei,WENXueze,etal.SlipRatesandRecurrenceIntervalsoftheLongmenShanActiveFaultZone,andTectonicImplicationsfortheMechanismoftheMay12WenchuanEarthquake, 2008,Sichuan,China[J].ChineseJournalofGeophysics, 2008, 51(4): 1066-1073.

[13]LIRuihao,FUZhaozhu.LocalGravityVariationsbeforeandaftertheTangshanEarthquake(M=7.8)andtheDilatationProcess[J].Tectonophysics, 1983, 97(1-4): 159-169.

[14]徐建桥, 周江存, 罗少聪, 等. 武汉台重力长期变化特征研究[J]. 科学通报, 2008, 53(5): 583-588.XUJianqiao,ZHOUJiangcun,LUOShaocong,etal.StudyonCharacteristicsofLong-termGravityChangesatWuhanStation[J].ChineseScienceBulletin, 2008, 53(13): 2033-2040.

[15]周红伟, 徐建桥, 孙和平, 等. 影响武汉台重力和垂直位移观测的环境因素[J]. 大地测量与地球动力学, 2009, 29(3): 55-59.ZHOUHongwei,XUJianqiao,SUNHeping,etal.EnvironmentalEffectsonGravityandVerticalDisplacementObservationatWuhanStation[J].JournalofGeodesyandGeodynamics, 2009, 29(3): 55-59.

[16]韦进, 李辉, 刘子维, 等. 武汉九峰地震台超导重力仪观测分析研究[J]. 地球物理学报, 2012, 55(6): 1894-1902.WEIJin,LIHui,LIUZiwei,etal.ObservationofSuperconductingGravimeteratJiufengSeismicStation[J].ChineseJournalofGeophysics, 2012, 55(6): 1894-1902.

[17]STEFFENH,GITLEINO,DENKERH,etal.PresentRateofUpliftinFennoscandiafromGRACEandAbsoluteGravimetry[J]Tetonophysics, 2009, 474(1-2): 69-77.

[18]VANCAMPM,DEVIRONO,MÉTIVIERL,etal.TheQuestforaConsistentSignalinGroundandGRACEGravityTime-series[J].GeophysicalJournalInternational, 2014, 197(1): 192-201,doi: 10.1093/gji/ggt524.

[19]SUNWK,FUGY,OKUBOS.Co-seismicGravityChangesComputedforaSphericalEarthModelApplicabletoGRACEData[M]∥MERTIKASSP.Gravity,GeoidandEarthObservation:InternationalAssociationofGeodesySymposia.Berlin:Spring, 2010, 135: 11-17.

[20]SWENSONS,WAHRJ.Post-processingRemovalofCorrelatedErrorsinGRACEData[J].GeophysicalResearchLetters, 2006, 33(8):L08402,doi: 10.1029/2005GL025285.

[21]ZHANGZizhan,CHAOBF,LUYang,etal.AnEffectiveFilteringforGRACETime-variableGravity:FanFilter[J].GeophysicalResearchLetters, 2009, 36(17):L17311,doi: 10.1029/2009GL039459.

(责任编辑:张艳玲)

EstablishmentofAbsoluteGravityDatuminCMONOCandItsApplication

XINGLelin1,LIHui1,LIJianguo2,ZHANGWeimin3,HEZhitang4

1.KeyLaboratoryofEarthquakeGeodesy,InstituteofSeismology,ChinaEarthquakeAdministration,Wuhan430071,China; 2. 61365Troops,Tianjin300211,China; 3.InstituteofGeodesyandGeophysics,ChinaAcademyofSciences,Wuhan430077,China; 4.ShaanxiAdministrationofSurveying,MappingandGeoinformation,Xi’an710054,China

ThehighaccuracyabsolutegravitydatumcoveredtheChinesemainlandareaisestablishedbyusingabsolutegravitymeasurementdataofonehundredstationsinCMONOC(CrustalMovementObservationNetworkofChina),theaccuracyofeachstationisbetterthan5.0 μGal/a.Thehighaccuracygravitydatumcanbeusedforrelativegravitymeasurementsinadjustment,andtherealgravityvaluecanbedeterminedfromrelativegravitymeasurementdataofadjustmentbyusingthegravitydatumtoavoiddistortionoftherealfigureofgravitychange.ThetrendofabsolutegravitychangefromseveralobservationsatChengdustationshowsthattheseculartrendofgravitychangeislargerthan5.01±0.7 μGal/a,whichisprobablycausedbythedistributionofmassbelowtheearth.TherateoflandsubsidenceofWuhanareais3.27±0.65mm/adeterminedfromcombinedlong-termabsolutegravitymeasurementsandGRACEsatellitedataaccordingtothetwosystemdifference.

gravitydatum;CMONOC;absolutegravitymeasurements;gravitychange;deformation

2015-01-01

2015-10-15

邢乐林(1979—),男,博士,副研究员,研究方向为重力变化观测与解释。Firstauthor:XINGLelin(1979—),male,PhD,associateresearcher,majorsinobservationofgravitychangeanditsapplication.

E-mail:xinglelin@163.com

P229

A

1001-1595(2016)05-0538-06

中国地震局基本科研业务专项(IS201326130);中国地震局地震行业科研专项(201508006);国家自然科学基金(41204019)

引文格式:邢乐林,李辉,李建国,等.陆态网络绝对重力基准的建立及应用[J].测绘学报,2016,45(5):538-543.DOI:10.11947/j.AGCS.2016.20140653.

XINGLelin,LIHui,LIJianguo,etal.EstablishmentofAbsoluteGravityDatuminCMONOCandItsApplication[J].ActaGeodaeticaetCartographicaSinica,2016,45(5):538-543.DOI:10.11947/j.AGCS.2016.20140653.