喻红的绘画世界

文

1964年,美国批评家阿瑟·丹托(Arthur Danto)曾预言绘画的终结[1]。但后来事实证明,绘画并没有死亡,而是短暂的式微,反而是主宰西方现代绘画近100年的现代主义叙事方式走向了终结。源于绘画内部的激变,加之受到图像转向与观念艺术的影响,伴随着后现代哲学思潮的滥觞,20世纪60年代中后期以来,绘画也加速了转向。今天,立足于当代艺术的语境,绘画呈现出前所未有的开放状态。它可以是作为风格、形式、修辞的绘画,可以是作为观念的绘画,同时也可以涉及多个话题。但对于不同艺术家来说,绘画之于个人的意义与价值也是不同的。有的是出于自我表达的需要,有的追着与现实、与时代的关联,有的沿着个人的创作路径不断推进,有的则希望在美术史的逻辑中去赋予实验以意义。当然,它们并不是截然分开的,在不同阶段只是各有侧重而已。

在中国当代绘画领域,喻红是一位非常重视个人绘画路径,并不断反思既有绘画范式的艺术家,其作品有浓郁的人文情怀,与当下的现实构成了多重的叙事关系。譬如,立足于当代绘画的发展路径,可以看到20世纪90年代以来,学院具象绘画系统内部的断裂与推进,即学院的写实绘画,如何在图像、修辞、叙事方式等方面发生转变。倘若将其作品放在女性艺术的视野下,同样能从一个侧面反映20世纪90年代中期以来,中国女性艺术在题材选择、话语表述、文化立场等方面呈现出的特点。就作品的主题与文化诉求的角度考虑,她的绘画曾涉猎身体、身份、性别、边缘社会阶层等多个话题。在喻红近期《游园惊梦》及系列作品中,虽然出现了许多新变化,但从艺术家个人创作的发展轨迹去言说,它们与前期的作品在创作思路上仍是一脉相承的。其中有两个特点尤为值得关注:一是对“人”的关注,另一个是将现实的生存景观作为时代文化的一种表征。以对“人”的表现与关注为线索,我们可以更为深入地走进艺术家的绘画世界。20世纪90年代初,喻红开始画身边的同学、朋友。与“85美术新潮”时期艺术界对主体意识、“大灵魂”、思想启蒙的表达有巨大的差异的是,这些人物并不渴望所谓的理性世界,也不热衷于超验的宗教体验,反而有时显得无所事事,甚至十分无聊。日常的生活、普通的场景、身边的朋友、平凡的故事,一切的一切显得如此的自然,波澜不惊。然而,这种个人的、微观的、片段化的表述,对20世纪80年代中后期绘画领域所形成的宏大叙事却产生了消解作用。20世纪90年代后期,喻红开始创作“目击成长”系列。这批作品具有自传色彩,但艺术家的目的,仍是希望从具体的历史情境去关注个人。一方面是以线性的时间脉络,以图像记录的方式表现个人的成长轨迹;另一方面力图还原那些曾影响社会发展的重要人物与事件。于是,个人与社会互为镜像,形成了一种互文性,产生了一种张力,亦即是说,在个人成长的社会与文化语境中,实质隐藏着无数的社会性话语。当然,我们无法知晓这些大事件到底对艺术家个人的成长产生了怎样的影响,毕竟,它们是艺术家主动选择的结果。重要的并不是我们希望借此去了解历史和现实的真相,而是透过被描述的事件,去探究艺术家如何以个人化的视角将个人与社会纳入一种叙述结构中。以“她”系列为标志,个人视角开始让位于女性艺术的方式。这个阶段,艺术家主动从性别、身份、阶层的角度去描绘、剖析普通女性的日常生活与生存状态。“忧云”系列在关注视野上再一次的转移,不仅仅表现女性,也不再限囿于性别与身份的建构,因为他/她们都是抑郁症患者。他/她们是怎样的一个群体?他/她们的生活与大众又有何不同?喻红通过与他/她们的沟通与交流,用绘画表现了一个独特抑或说是另类的生活世界。而《天井》《天梯》等作品表达的则是都市与消费社会语境下的人们。与早期作品中的观察视角有很大的变化,《游园惊梦》开启了一个新的角度,关注的是网络时代的人。毋庸置疑的是,进入21世纪之后,互联网带来的改变是巨大且不可阻挡的。它几乎渗透到现实的方方面面,对人们的生活、交往、存在方式产生了重要的影响。在“游园惊梦”系列中,新的人物形象开始出现,一类是所谓的“网红”,另一类是重大新闻事件中的人物,比如2015年天津塘沽大爆炸中的幸存者。

喻红 观涛布面丙烯 150 cm×200 cm 2016年

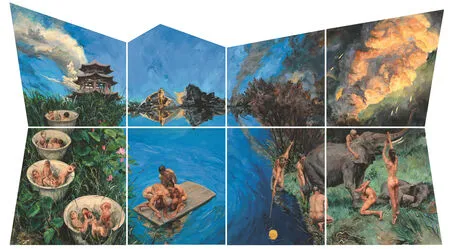

喻红 游园惊梦 布上丙烯 510 cm×910 cm 2015年

在过去30多年的创作中,喻红对社会的转型与现实的变迁保持着一贯的敏感,持续不断地关注发生在个人或一个群体身边的事情,包括他/她们的日常生活、生存环境、现实境遇与精神诉求。她既是一个见证者,也像一个记录者;既有源于个人成长的反思与拷问,也有对其他社会阶层的关注与关切。事实上,我们会注意到,1978年以来,中国当代艺术的一条重要的发展线索,是围绕人道、人文、人本不断展开的。譬如说,“伤痕美术”最为本质的诉求,是关注在特定历史与政治意识形态之下“人”的命运。而当时批判现实的目的,就在于捍卫“人”存在的意义,以及彰显人道主义的关怀。“85美术新潮”时期,在实现文化现代性转型的重要阶段,部分艺术家强调批判传统,追求个性自由,将之前“乡土绘画”有限的社会批判发展成为广泛、多元的文化批判。不管是“生命流”还是“理性绘画”,不管是“大灵魂”还是强调“自我表现”,当时核心的文化诉求是高扬人文主义的旗帜,实现个人思想上的解放。1992年前后,伴随着“新生代”与“玩世现实主义”的崛起,“无聊”与“像野狗一样的生活”仍被赋予了社会批判的意义。不过,人本作为一个关键词和文化诉求,实际上是20世纪90年代后期的事情。因为社会阶层与个人财富的分化,以及20世纪90年代以来高速发展的都市化进程所带来的一系列后果,接踵而至的是“三农”问题、底层社会、边缘群体,这些诸多的问题逐渐进入艺术家关注与表现的视野。“人道—人文—人本”不仅构筑了中国当代艺术一条重要的文化价值尺度,同时,在艺术思潮与艺术风格方面还涉及现实主义的内在转变,在风格上则与表现主义、超现实主义、心理现实主义等有诸多的关联。如果将喻红的创作放在这个大的语境下,就不难发现,在一些重要的转折点上,艺术家都有代表性的作品。

当然,在不同的创作阶段,艺术家观察现实的视角也在发生变化。就对“人的”关注来说,第一个阶段是20世纪90年代初,艺术家主要以近距离的方式,作品的表达也具有镜像的特征。第二阶段是“目击成长”系列,即从大历史的角度思考个人的命运。第三阶段是强化作品的女性视角。从“女艺术家的世界”系列展览,尤其以“她”系列为代表,可以看到,作为一名母亲、一位女性艺术家,喻红在思考各种话语是如何对女性身份进行塑造的。“忧云”系列意味着新的转变,女性化的视角让位于对亚文化抑或是特殊群体的关注。诚如前文所言,20世纪80年代以来,中国当代绘画中就出现了大量围绕人道、人文所展开的作品。但是,与20世纪80年代比较,喻红作品最为重要的品质,是艺术家并没有预设一个思想与道德上的制高点,并不是先进对落后的关照,也并没有以猎奇的心态,构筑一个想象的“他者的世界”。在喻红笔下,艺术家与她所表现的对象不是一个简单的看与被看、描述与被描述的关系。比如,在“忧云”系列的创作中,艺术家并不希望构筑一个充满误读的“他者的世界”,相反,她希望能与他/她们自然地、平等地对话与交流,能真正理解并融入他们的生活。

因为这种近距离的视角,所以,在喻红的绘画世界里,我们可以感受到一种来源于日常的、世俗的、充满肉身经验的力量。在这个绘画世界中,虽然现实十分的平淡,却并没有被各种意识形态所裹挟;虽然生活并不完美,但并没有被各种话语权力所遮蔽。尽管在叙述方式上是微观的、片段的、个人化的,然而,这些普通的、平凡的、日常化的生活却隐藏着巨大的能量,是它们让生命具有了在场感,是它们赋予了生活以真切的意义。从这个角度讲,喻红的作品与现实并不是一种简单的镜像关系,而她笔下的各种人物、各种存在状态,也自然会在时间的沉淀中,在精神与哲学的维度生成新的价值。

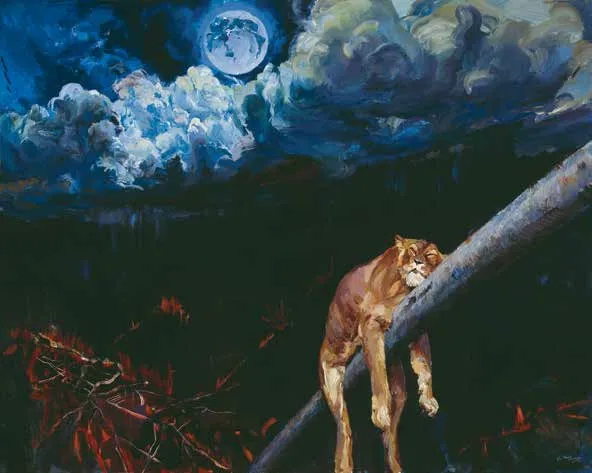

喻红 日月同辉布面丙烯 200 cm×500 cm 2014年

与此前的作品比较,《游园惊梦》在场景、叙事、画面结构、绘画风格等方面均有新的变化。首先,艺术家改变了对现实场景的处理方法。在早期的作品中,场景是为作品中的人物服务的,然而,在《游园惊梦》中,虽然它们大多是现实的,却被艺术家赋予了超现实的意味。这些场景实质有多个来源,既有图像化的现实,也有真实的现实景观。所谓图像化的现实,亦即是说,它们是二手的图片,而且大多来源于网络。譬如,在艺术家的作品中,就出现了天津塘沽大爆炸的场景。通过对二手图片的选择,艺术家一方面在回应图像时代对绘画的挑战;而另一方面则在言说,图像的复制与传播,如何影响和主宰人们对现实的判断。悖论在于,图像是对现实的显现,但同时也是对现实的遮蔽。于是,人们无法知道现实的真相,而图像的存在又力图说明图像即现实。于是,借助各种图像和场景,喻红构筑了一个集再现与表现、既是现实也具有超现实意味的生存世界。

其次是艺术家对作品叙事性的强调。在《游园惊梦》及其系列作品中,我们会看到许多片段化的叙事情节。这些情节可能是熟悉的,也可能是陌生的,表面看,它们之间并没有必然的联系。如果没有上下文关系,或者解读线索,人们似乎很难领略艺术家的意图。事实上,对于喻红来说,虽然这些情节有所不同,但都有自己的出处,并且遵循着相似的叙述逻辑。例如,“盲人摸象”“水中捞月”“刻舟求剑”会与画面中的情节形成一种互文性,而这些故事也多是形容人的固执、愚昧和自以为是。问题就在于,这些情节与画面中的情景是很难结合的。于是,画面的叙事呈现出一种无序、冲突、矛盾的状态,进而制造了一种戏剧性,而人存在的别扭与荒诞,则开始弥散出象征的意味。以《百尺竿头》为代表,可以看到艺术家另一种处理叙事的方法。画面是一个多维度的视觉结构,其中既有现实的部分,有想象的部分,也有对现实生存的隐喻。与早期作品的巨大差异,就在于《游园惊梦》描绘的是一个无序的、混杂的,甚至多少显得荒诞的生存世界。

在《坤乾》《日月同辉》《风起云涌》等作品中,戏剧性、象征性得到了进一步的强化。在这些画面中,场景与现实不再发生关联,也不具有明确的意义指涉,它们的存在,更多是一种象征、一种视觉的隐喻。艺术家几乎调动了视觉—心理表现的所有元素,让画面传递出一种不可抗拒的、岌岌可危的焦灼感。比如,黑夜对天空的吞噬让人惴惴不安,斜线性的构图让人的视觉心理有一种不稳定感。更重要的变化,在于艺术家的语言开始变得更加个人化、风格化。诚如前文所言,通过喻红的作品,我们可以讨论学院—具象绘画在当代语境中,在图像、修辞、叙事方式上的蜕变与发展。譬如,在《奥菲利亚》《不负春光》等作品中,艺术家对西方艺术大师的图式进行了“挪用”与重构,在《游园惊梦》中又为作品注入一种后现代意义上的叙事方式,以及在《日月同辉》《观涛》等作品中赋予语言以风格化的特征。这里的风格化实质具有两个维度:一是在削弱语言的描绘功能的同时,使其具有鲜明的个性;另一个是为画面的情绪表现注入精神性。如果说喻红此前的作品大多属于现实主义和女性绘画的范畴的话,那么,《坤乾》《日月同辉》及其系列作品,在审美与精神诉求上,转向了象征与浪漫主义。那是一种充斥着戏剧性的审美体验,一方面是崇高、壮美、绚烂,另一方面又让人感受到惶恐、疑惑、不安。不难发现,艺术家描绘的是一个象征性的世界,虽然它与现实并不发生直接的联系,但隐射出的仍然是当下人们普遍面临的生存困境与精神危机,亦即是说,将现实的景观与生存的焦虑作为一个特定历史时期的精神症候来加以表现。

喻红 金属的声音布面丙烯 200 cm×200 cm 2016年

2016年7月24 于望京东园

注 释

[1]阿瑟·丹托:《艺术的终结》,江苏人民出版社, 2005。