王劼音的“云间风度”

——兼谈油画的书写性问题

文

20世纪以来,中国油画经历了重要的本土化探索和实践,其核心问题是通过外来油画语言与传统绘画手法技术和思想意境的多方面融合,实现中国油画将西方油画引进移植,并完成“融入中华民族的血液”的理想。在这个油画本土化的早期实践中,一个重要的探索方向,是关于油画中国风的追求。这在洋画运动的过程中,逐渐成为中西融合的显著现象。从样式移植到风格择取,中国油画的演变,始终伴随着本土化的发展主线。换言之,关于所谓油画中国风的追求,正在于探求架上艺术中的书写性问题。事实上,这是贯穿20世纪以来中国油画艺术的重要学术命题之一。

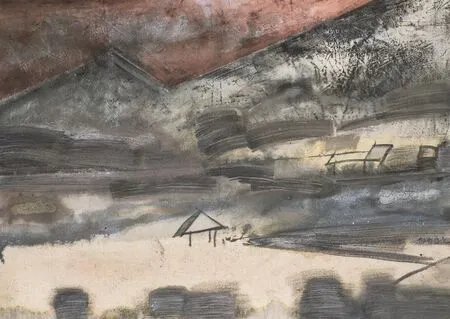

王劼音 山水 170 cm×120 cm 2014年

从上海美术的历史角度看,其开放性在于其精英化、国际化和商业化的复合。在写实与表现的形态之间,赋予灵性而巧妙地寻觅其中的平衡点。也许正是这样的平衡,时常显现上海美术的“小雅”,而忘却其应含的“大雅”。大雅何在?——“云间风度”是也!上海画家在风格、形式及创作观念的多元化方面,提升自己的人文情怀和学术抱负,逐渐走上一条与上海文化基础相吻合的创作道路,并开始发挥特有的优势。事实上,上海美术素有的“云间风度”,正在于其贡献于中国美术,成为不可忽略的文化力量之一,实现其古典形态向现代形态的转型。

上海的绘画曾经形成历史的“大雅”的高峰。云间之中刘海粟、林风眠、吴大羽、张充仁、关良诸家,皆是此高峰上的“风度”人物。 其核心是探索价值思考和探讨架上语言之中的人文精神。事实上,文化的识别性,时常与在地的艺术家的艺术个性和形式风格一脉相承的。20世纪以来,上海架上艺术的表现性探索,不失为重要的基因之一。在经历20世纪中后期的主题性艺术影响之后,写实绘画在20世纪70年代后期、80年代初期的上海画坛仍是需要完善和突破的领域。在诸多艺术家的努力之下,逐渐形成了上海绘画语言探索的多元化格局,是上海绘画的一种成功和复兴的希望。

王劼音 翠微山居140 cm×280 cm 2013年

这种希望所在,正是彰显艺术大雅的品格,意味着浓厚的人文品质。这种人文品质正是需要所谓具象、意象和心象的三位一体,形成具有海派精神的艺术气度和境界。创作的系列化构想,逐渐孕育出特定的艺术母题,显现特定的人文情怀和学术抱负,创作方式即存在着诸多形式变体的可能。“云间风度”中的王劼音,正是这种艺术气度和境界的生动诠释者。他拥有丰富的形式造型的经验,以及娴熟的写实技法,但不同于传统的古典写实;他也具有崇高的写意精神,但不限于传统的文人写意——他是将写意与表现加以契合,渗入了现代生活的观念、情绪和直觉,用笔的节奏感和空间的象征性,都意味着写实形象向形式语言的多种过渡和转换。

所谓“油画的书写性问题”,实际上是探讨油画语言之中的写意精神,即中国传统绘画材料和相应图式之间的关系。书写性与所谓 “点线结构”有关,其不以描摹物象见长,而与抽象性的精神意象发生契合。以点线结构为核心的意象图式,进一步分解以块面结构为核心的实境图式,在线性灵动和空白虚实之间,用架上绘画的语汇,暗合笔墨语言之中的枯湿浓淡、抑扬顿挫以及起承转合。通过这样的书写性试验,王劼音的“云间风度”具有传统文化精神的根性,在综合材料的跨界语境中,实现对于视觉韵律本性的探索,其文化核心依然是我们负有的油画本土化的历史使命。

王劼音 溪亭布面丙烯·油画 105 cm×150 cm 2009年

王劼音 秋山诗意220 cm×70 cm 2007年

事实上,上海作为近现代中国美术的中心地区之一,却有着中国油画本土化历史的丰富资源,当年曾有诸多相关的艺事和思潮,所谓黄宾虹《论中国艺术之将来》之说:“泰西绘事,亦因印象而谈抽象,因积点而事线条。艺力既臻,渐与东方契合。”即是相关典型的反映。这种“契合”的重点,就是西方表现主义与中国写意精神的对话,西画之中的中国意笔,为海上画坛增添了活力和特色。作为历史文脉之一,我们在讨论海派艺术时不自觉地将其有所忘却,其中的历史之物和艺术之物并没有得到真正记忆复合。因此,今天我们通过王劼音的油画实践,思考关于“油画的书写性问题”的相关问题,旨在将其视为重要的中国美术艺术资源,需要我们记忆复合、经典定位、价值评估和文化再生。

我们的话题与视线,渐渐地从学院派的造型体系,深入更为宽泛的自由造型的形式语言的发展,其中的人文底蕴,使得观众逐渐从画家近似自然的表象中脱离,而再度体验画家所赋予架上绘画所应有的智慧和品位,那是可贵的具象结构能力和抽象形式生命。

王劼音在上海画界,素以谦谦君子的师长之风,广为同行与后学所敬仰。其谈笑风生之间,时常以朴素的言语出现艺术思想的闪光,时常以不事张扬的方式呈现深厚高远的探索力量。近年的艺术展览时常吸引社会关注,从他的“宁静的力量”到“云起”,再至“云间风度”等展览,表明王劼音的艺术探索,逐渐成为上海当代架上艺术发展的重要关注点。其近作更加趋向抽象化和表现性的画面格局,令人更为直接地转化为对于色彩图形、结构、笔法和肌理的感悟,这应当是画家不断提炼自身的艺术语言魅力所形成的结果——兼容于油画语言与水墨语言的丰富性,对于古典与当代的人文元素,大开大合,重构跨越。画中的构成处理看似随机而灵动,但其中渗透了画家精心敏锐的安排和思考,以此显示画家在人文意象构造上的非凡功力。

王劼音 听水布面丙烯·油彩 120 cm×170 cm 2010年

现在架上艺术的学术命题诸多,大小纷繁,但核心问题所在,正是在中国传统文化传承的大传统与海派文脉延续的小传统之中,更为有机地融入当代的生存体验。其中可以领略的是,艺术意象的博大精深而显现魅力无边,拓展具象与抽象之间的局限,在错觉转换的临界点潜心探索,王劼音近期的展览以及其呈现的艺术探索事实,正是为我们提出了一个重要自觉转换的视觉创造问题。通过王劼音的艺术,我们可以对上海的画家,在“海纳百川”的多元化的语境中,观察和感受他们的创作探索。或许他们在写实与表现的形态之间,智慧和巧妙地寻觅其中的平衡点。在这样的创造之中,提升自己的人文情怀和学术抱负,逐渐走上一条与海派文化基础相吻合的创作道路,并开始发挥特有的优势。所谓“云间风度”,不仅是赋予画家自身的艺术探索的感怀,更是希冀以此关注更多海上名家,共同构成21世纪海上绘画新的学术之光。