舆情反转事件的传播要素及成因

刘兰兰

(河南省社会科学院 文献信息中心,河南 郑州 450002)

舆情反转事件的传播要素及成因

刘兰兰

(河南省社会科学院 文献信息中心,河南 郑州 450002)

新媒体技术的快速兴起和互联网的高速发展给当前的网络舆情引导带来了新的格局。本文基于对2015年9大舆情反转典型事件的案例分析,发现其在传播过程中具有曝光途径、首发媒体、反转节点、反转媒体、反转时间等5大关键要素,而公众的“使用与满足”心理、引发网友共鸣的“眼球经济”效应及舆论意见的集合性与表层意识分别是组成舆情反转原因的主体、客体及表达形式。

舆情反转;媒体;网络

一、引言与文献综述

近年来,随着移动互联网的迅猛发展和网民数量的不断攀升,舆情通过网络呈现多样化的发展态势,反转舆情现象也随之出现,并有愈演愈烈之势。从2013年“深圳最美女孩”事件到2014年“医生手术室自拍”事件,再到2015年“暴打女司机”事件,一系列关乎社情民意的热门话题轮番上演着舆情反转剧情。舆情反转事件作为社会关注的焦点和热点,具有舆情发酵持续时间长、影响范围广、网民互动强度大,并呈现出跌宕起伏的舆情反转特点。当前转型发展的中国正处于社会矛盾积压凸显期和集中爆发期,以反转舆情为代表的舆论格局加速了社会矛盾潜在风险的传播,加剧了舆情引导的不可控性,成为当前网络舆情治理新课题。

学术界关于舆情已有大量研究。以时间序列来看,大致可以分为两个阶段:2010年之前和2010年之后。前期的研究主要集中在对舆情的概念、特点、形成、发展及舆情管控机制等方面,[1]后期的研究主要集中在传播模式、突发公共事件舆情、舆情引导等方面。[2]在研究思路上,当前的研究主要是基于新闻传播、情报信息以及计算机三个学科,其理论分析大多基于新闻传播学和情报信息学,而在研究方法上较少学者采用了计算机学研究方法。[3]大部分学者在研究方法上主要基于聚类的网络舆情热点发现及分析系统、[4]社会网络分析(SNA)方法研究、[5]参与体验理论研究、[6]议程设置理论研究、[7]基于个案的研究、[8]基于大数据的网络舆情分析方法。[9]

当前,学者较少关注到舆情反转研究,从已知文献看:2013年京华时报《抢眼球新闻有图并非有真相,盘点2013舆论反转事件》一文中最早提出“舆论反转”一词,关于舆情反转的研究主要基于新闻传播学的研究领域,在研究内容上,主要包括从新闻写作角度探讨舆情反转新闻的成因研究,[10]以及针对某一具体舆情反转事件的内容分析。[11]在研究视角上,出现了基于传播学议程设置理论的研究、[12]基于社会学身份认同理论的研究等。[13]

随着2016年2月26日国家网信办发言人就春节期间轰动全国的“上海姑娘逃离江西农村”等舆情反转事件开展专项整治工作以来,舆情反转现象正式进入国家管控视野,大量舆情反转事件的出现给舆情的研究增加了新的思路,也给网络舆情的引导和治理带来了新的难度。本文将以此为契机,用舆论学的要素分析法和传播学的 “使用与满足”、“议程设置”和“两级传播”等理论,以《人民日报》2015年12月25日04版发布的《2015年舆情反转典型事件》为案例支撑,探讨舆情反转事件的传播要素以及成因构成,旨在加快学术界对反转舆情事件及其现象的认知,为当前的舆情控制和引导建设提供参考。

二、舆情反转事件的概念及构成要素

(一)舆论、舆情和舆情反转

作为研究社会的晴雨表,学者们纷纷从各个专业领域对“舆论”展开研究,新闻传播学著名学者喻国明、陈力丹、刘建明等对此都有深入研究。目前喻国明的定义传播最为广泛,他认为“舆论”是社会或社会群体中对近期发生的、为人们普遍关心的某一争议的社会问题的共同意见。[14]总体上来看,“舆论”和“舆情”并没有本质差别,他们是同一事物的两个方面。学者们普遍认为“舆情”是“舆论情况”的简称,也有学者把“舆论”和“舆情”进行详细区别和分析,王来华等认为“舆论”偏重传播过程、传播机制和传播效果,“舆情”更偏重关注民众的态度和情绪。他认为“舆情”是指在一定的社会空间内,围绕中介性社会事项的发生、发展和变化,作为主体的民众对作为客体的国家管理者产生和持有的社会政治态度。[15]

当前,学界尚未开始涉足“舆情反转”概念的相关研究,类似的表述方式有“舆论反转”、“反转新闻”、“反转舆情”等等。学者黄鸿业从新闻生产角度,认为不实的新闻来源或带有记者主观情绪的新闻写作方法一旦被证实与事实不符,往往就会导致“舆情反转”。[16]还有一些学者从媒体责任角度谈到“舆情反转”的原因是一些事件在并没有完全呈现出来的时候,公众就开始辩驳,媒体在这个过程中没有采取恰当的处理措施来还原事件的本来面目。[17]针对“舆论反转”现象,业界人士也表述了自己的看法,他们认为所谓的“舆论反转”是指面对一条新闻,一开始舆论都把矛头指向了某一方,可剧情突然发生逆转,舆论的态度也在瞬间转向,让人猝不及防。[18]基于以上概念,构成舆情反转至少要有三个特征:媒体的不实或不全报道、两个截然相反的舆论方向和飞快的逆转速度。也就是说,公众在媒体未确认信息源之前持有一种舆论态度,待新闻真相被揭露之后又迅速转为与先前舆论态度相反的方向。

(二)构成要素

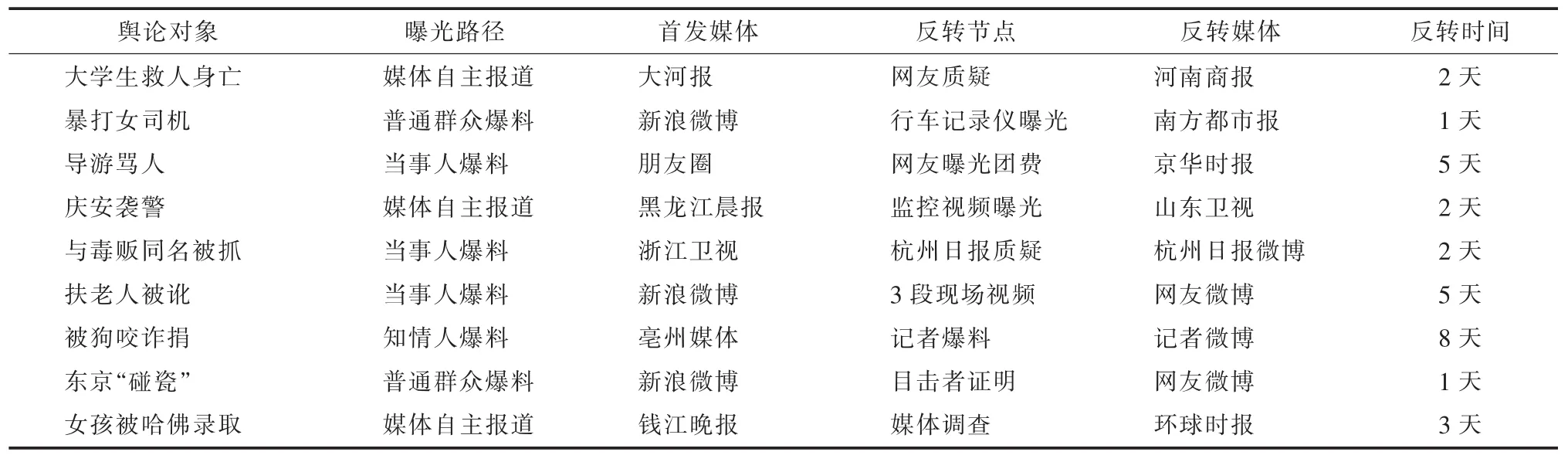

舆情反转现象比一般舆情的发展多了反转这一重要环节,因此在研究舆情反转的构成要素上,笔者从舆情发生的路径、媒体和时间等方面综合考虑,将对舆情的曝光主体、首发媒体、反转节点、反转媒体、反转时间5个要素进行综合分析(见表1)。

1.舆论对象

本文研究的对象为人民日报2015年12月25 日04版刊登的 《2015年舆情反转典型事件》,即“大学生救落水儿童身亡”事件、“成都男司机暴打女司机”事件、“云南女导游辱骂游客”事件、“黑龙江庆安袭警”事件、“男子因与毒贩同名开房屡被抓”事件、“安徽女大学生扶老人被讹”事件、“女子被狗咬伤谎称救人骗捐”事件、“中国老人东京被撞被传‘碰瓷'”事件和“杭州高三女孩被哈佛录取”事件。

2.曝光路径

表1 2015年舆情反转典型事件构成要素分析

按照信息来源的路径分析,可以把舆情反转的路径分为 “政府提供信息”、“媒体自主报道”、“当事人爆料”、“知情人爆料”、“普通群众爆料”等几大类。[19]如表1所示,2015年舆情反转重大事件中当事人、知情人和普通群众爆料等个人行为的爆料占绝大多数,媒体自主报道只占三分之一。由此可见,舆情反转事件的信息源多为个人行为,与官方媒体相比缺乏一定的权威性和可信度。

3.首发媒体

首发媒体即舆论信息源首次被发布的媒体。这些媒体按照新旧程度可以分为以电视、报刊为代表的旧媒体和以微博、微信等移动互联网为代表的新媒体,按照媒体的受众范围可以分为全国性媒体和地方性媒体。从本文所研究的对象来看,反转舆情事件的首发媒体具有以下几大特征:一是传统媒体势力依然不可小觑,9大典型事件中三分之二的首发媒体是传统媒体;二是地方媒体在报道地方事件方面比新媒体更有地缘优势;三是以微博、微信代表的新媒体载体方式更受普通群众或当事人等个人青睐。

4.反转节点

舆论从一个极端到另一个极端,中间往往需要一个重要节点,这个节点被称为反转节点。这一反转节点信息必须比首发媒体信息更有真实性、客观性和说服性,才能反转舆情原本的发展方向。由表1可知,9大典型事件的重要反转节点基本都是由现场视频或目击者直接证实的事实真相。

5.反转媒体

与舆情首发媒体相比,反转媒体和首发媒体不存在重合现象,这表现在平级媒体之间的互相监督、传统媒体对新媒体的深度调查、①全国性媒体对地方媒体的质疑。

6.反转时间

舆情反转的时间在这里指的是从舆情被首发媒体曝光到反转节点所经历的时间。由表1可以看出,微博上爆发的舆论事件被反转的所用时间最短,如“暴打女司机”和“东京碰瓷”两大舆情事件,只用短短1天时间就实现了舆论的180度反转;地方媒体对地方媒体的反转所用时间也相对较短,如在“大学生救人身亡”事件中《河南商报》对《大河报》的反转、“与罪犯同名开房屡被抓”事件中《杭州日报》对《浙江卫视》的反转均只用了2天时间。

综上所述可以发现,舆情反转构成要素具备以下特征:一是传统媒体话语权受到冲击,信息源出现了多样性和“去中心化”现象,当事人爆料、知情人爆料、普通群众爆料等多途径信息源成为一种新的新闻趋势;二是当事人及普通群众更青睐用简单快捷的新媒体发布信息;三是媒体之间的互相监督、新媒体平台上网友们的自由平等互动都有利于推动新闻真相的揭露和舆情的反转;四是地方传统媒体在报道地方新闻事件上依然具有地缘和速度方面的优势。

三、舆情事件被反转的原因

根据喻国明教授对舆论的定义,构成一个完整的舆论需要三个要素:一是发出舆论的主体——公众,即一个数量相对比较多的社会成员集合体;二是舆论的客体——问题,即某个特定的涉及公众切身利益的社会公共事务;三是舆论的表达形式——意见,即具有集合性和表层性的意见的综合。[20]要解释舆情被反转的原因,必从舆论构成三要素的根源出发,多角度分析舆情反转现象背后的深层次影响要素。

(一)反转舆论主体——公众的“使用与满足”

1.迎合了受众碎片化阅读的需要

全媒体时代来临,各种海量信息通过网络等新媒体快速传播,阅读不再局限于书桌和课堂,在候车、开会、等人甚至逛超市等狭小的间隙时间,都能通过移动手机、分众媒介接触到各种信息,阅读变得随时随地,人类社会进入碎片化阅读时代。海量的信息导致了信息的泛滥,人类处理信息的方式也随之发生了变化,只有那些能吸引眼球的信息才能在大浪淘沙中被读者接触和阅读,因此浮光掠影的快捷阅读方式越来越受大众青睐。

段子文化的兴起和标题党的流行满足了受众获取知识的需要,丰富了受众的文化生活,与此同时,也带了碎片化的阅读思维,这种阅读方式满足了受众的快餐文化需要,但也使受众丧失了独立的思考判断能力和信息过滤能力。在一些舆情反转事例中,一条吸引眼球的新闻还没有经过核实就立刻被各大媒体转发传播的现象时有发生,为了迅速抢占“头条”,网上的只言片语或“有待证实”的消息成了新闻的来源和依据。这些新闻虽然满足了受众对信息广度和速度的需要,却导致了缺乏真实或深度的假新闻及舆情反转事件的频繁发生。

2.满足了受众的网络围观需要

近年来,互联网的快速发展集合了当今社会的各种信息资源,并成为社会舆论的“放大器”。在新的媒体格局中,舆论不再是自上而下的信息传递,而是一个多元的话语结构,社会迈入“人人都有麦克风”的时代,社会结构和社会管制结构也随之发生剧变。实时信息的共享让传统信息管控者的优势不复存在,信息不对称现象在以 “自由、平等、快捷”著称的移动新媒体时代几乎成为不可能。公众不再被动地作为信息的接受者,而是充分发挥自我的主观能动性主动参与到信息的互动及二次传播过程中。2015年舆情反转典型事件多数是在网友的质疑声中倒逼政府或媒体进一步深度调查而发生逆转的,这种由新媒体促成的社会围观结构催生了观众的围观心理需要,推动了新闻真相的揭露,给舆论的反转带来了充分的内在动力。

3.释放了受众网络发泄的需要

哥伦比亚大学应用社会研究所赫尔塔·赫佐格教授曾通过对收听广播连续剧的美国妇女进行调查,发现广播剧之所以流行是因为她们自认为与剧中人物同病相怜,通过收听广播剧可以作为情感宣泄的手段。[21]在传播时效、传播对象上,新媒体的实时传播比传统媒体更能为大众的情绪宣泄提供有效平台。根据中国互联网络信息中心中心第37次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2015年12月,我国网民规模达6.88亿,互联网普及率为50.3%。移动互联网的迅猛发展使得网民数量实现了前所未有的快速增长,作为一种特殊的群体,网民拥有现实和虚拟的双重身份,他们一边在现实社会的压力中闷声沉默,一边又在虚拟的网络空间里肆意狂欢。

当前,随着新媒体网络平台的快速发展,网民虽然有数量上的优势,却缺乏传统媒体的精英素质,一些专业知识缺乏、刻板成见突出和发泄心理需要的信息泛滥于网络,加之当前转型期我国发展面临的各种社会问题,网络逐渐成为社会减压和网民发泄的“情绪排气阀”。在“暴打女司机”事件中,网友们通过收看视频中女司机的受害情形,认为男司机的暴力行为忍无可忍,首发舆论一边倒指责男司机的暴力行为,而随着男司机行车记录仪曝光,事实真相层层揭开,网友舆论又急速逆转谴责女司机的违规驾驶行为。传播学“使用与满足”理论认为“受众的动机源于某些需求、兴趣以及外在的限制条件,除了媒介消费活动之外,受众还可以从事其他的功能性替代活动”。[22]在舆情反转的案例中,受众在情感上同情“弱者”,如“被打女司机”、“被骂游客”、“救人被狗咬女孩”、“扶老人被讹女大学生”等,网友们通过关注和评论这些舆论事件,在情感上找到了与切身经历相关的依托和共鸣,在虚拟的网络世界上实现了情绪的发泄需要。

(二)反转舆论客体——引发共鸣的“眼球经济”议题

1.“框架理论”下的“议题共鸣”

框架是“人们或组织对事件的主观解释与思考结构”。班特尼(Bennett Lance)在《“链接性运动”的逻辑:数字媒体和个人化抗争性》一文中认为通过对“占领华尔街”运动中“我们都是那99%”的框架建构,从公共性话题角度在私人经验和共同诉求之间形成“框架共鸣”。[23]黄旦在《传者图像:新闻专业主义的建构与消解》一书中从框架分析角度认为,新闻生产本身就是一种社会性生产,是不可避免地依赖于制度化过程、可遵循制度化操作的新闻从业者的产品。

纵观2015年舆情反转典型事件,其中“大学生救落水儿童身亡”事件、“扶老人被讹”事件、“老人东京碰瓷”事件都反映了当前的社会道德失范问题。同样,“女司机”、“导游骂人”、“碰瓷”等词汇也是当今社会舆情中比较敏感的热词,这些舆情背后存在的社会问题与大众利益或切身经验具有真实的相关性和与身俱来的公共性、现实性及敏感性,只要产生问题的根源没有解决,这些问题都会以新的面目引起公众的注意,并由此爆发新一轮的舆论热潮。

2.新闻报道基本原则的失守

新闻的真实性和客观性在任何时候都是第一位的,这是新闻报道行业最基本的原则和赖以生存的根基。然而,在互联网时代,新媒体发展迅猛,以微博、微信为代表的网络新媒体迅速占领了新闻高地,以文字、图片、小视频或链接为代表的“短、平、快”个人新闻模式开始挑战传统媒体复杂的采编播一体的官方新闻制作模式。为了迎合新媒体速度,一些传统媒体纷纷加入微博、微信甚至开通新媒体客户端。然而,一些传统媒体过分追求新媒体速度,导致了新闻报道信息不全、不实、缺乏深度调查的现象时有发生。此外,标题党的写作手法和带有主观情绪或者臆断的新闻也频繁出现。一些带有明显暗示和渲染色彩的符号化词语,如 “女司机”、“碰瓷”、“暴力执法”、“强买强卖”等,使得受众在刻板印象的刺激中失去理性态度,进而引发“符号暴力”和“网络暴力”等行为。

“大连男子与毒贩同名,开房屡被抓”事件中,浙江卫视报道之后引起了网络舆论热议,《杭州日报》急于查明事实真相,迅速通过警方调查,但在没有向李某本人原籍警方核实的情况下,仅凭借杭州警方一家之言便断定李某就是毒贩,还在官方微博中使用“毒贩+影帝”的敏感词汇加以报道,给无辜男子李某带来了更大的误会。随着大连公安及时介入,事实真相被揭开,最终以《杭州日报》官方微博连夜向李某道歉平息了此次网络舆论。但是在这场舆情反转事件之后,《杭州日报》官方媒体的权威性也受到了公众质疑。很多理性的网友也呼吁,记者不是传话筒,很多事情不要急于捅出来,要多方求证。

3.信息主体的多元化和话语结构的“去中心化”

新的媒介形态带来了新的传播方式,并改变了人们的生活习惯、学习习惯甚至思维方式。原有的传播结构被冲击,新的媒介话语秩序正在重新建立。以传统主流媒体为代表的“大音量”来统一舆论的整合效应已经明显弱化,主流话语日渐受到来自意见领袖、草根精英甚至普通网友的挑战。随着“全民记者”时代的到来,信息主体日趋多元化,凡涉及到社会公共领域的话题,众声喧哗的舆论场域已经成为一种新的社会景观。信息主体的多元化直接带来信息渠道的多元化,政府、媒体、个人都可以是信息源的提供者,当多种信息来源混合在一起并各执一词时,事件往往会变得更加扑朔迷离,多中心、多角度、多节点的海量信息鱼龙混杂,不明真相的受众很难从这些海量信息中甄别真伪。

“云南导游辱骂游客”事件中,四种不同的声音代表着四种不同话语结构。来自当事人郭某的朋友圈言论直指云南导游“强买强卖”和辱骂游客的不文明行为;来自网友爆料的信息从另外一方面揭露了“一元购物旅行团”②的事实真相;来自云南旅游执法中队的通报批评从挽救旅行社形象角度责罚了导游并赔偿了游客;云南骂人女导游陈某也在接受媒体采访时,从行业潜规则和职业压力方面揭露了导游行业的尴尬困境和自身的无奈。这四种声音没有一种能占据绝对的话语中心地位,不同的声音代表着不同的阶层和利益。类似舆论事件在发生过程中随着线索逐条增多,舆情也随之被推动和反转。

(三)反转舆论的表达形式——意见的规定性

1.意见的集合性与“媒体自净”

作为舆论的意见通常具有集合性,只有相当多的社会成员的意见集合或综合才能构成舆论。所以这种意见不会是一致性意见,而是在特定问题上多种意见的状态描述。在舆情的形成和发展过程中,众多社会成员可能就某一议题有着不同角度的看法和理解,但随着意见的互动、整合,舆论也慢慢趋于一种或几种状态的集合和稳定。此时,集合性的意见就能形成强大的舆论压力,推动或者说倒逼决策者或管理者采取相应行动。就具体舆情事件而言,新闻事件首次被曝光的社会影响力并不明显,而是通过广泛的信息传播及滚雪球般的意见积累,才能引起社会共鸣,这种共鸣的强度决定政府或媒体的重视程度。

“大学生救落水儿童身亡”舆情事件中,大学生孟瑞鹏的见义勇为得到了社会的一致称赞,然而正当全国媒体和网友为孟瑞鹏的英勇行为点赞时,落水儿童的母亲为了怕承担责任而拒绝承认孩子被救事实的行为引发了网友热议。以孟瑞鹏亲友为代表的一方用现场物件作为证明孟瑞鹏跳水救人的事实依据;以落水儿童家长为代表的一方让落水儿童提供口供证实3人属于同时落水。两种各执一词的集合性意见引起了强烈社会反响,一些带有主观情绪和同情心的网友们纷纷表示 “不能让英雄寒心”,一些持中立态度的网友表示,事情尚未查清不便于发表评论,希望警方赶紧调查出真相。各执一词的集合性意见引发网友热议,并及时推动了当地警方迅速展开调查,当地媒体也随之跟进报道,最终还原了大学生救人溺亡的真相。

2.意见领袖推动的“表层意识”

随着移动互联网的发展,传统主流媒体直接通过议程设置影响受众认知的话语结构受到冲击,新的网络议程设置往往由具有较大受众群和社会影响力的微博“大V”和“草根记者”间接推动。美国政治学家卡尔·多伊奇(Carl Deutsch)曾经用“舆论瀑布”来形容意见领袖引导舆论的模式,他认为舆论以多阶梯方式向下流淌,就像瀑布被一系列水潭切断一样。[24]在网络新媒体消弱传统媒体把关能力的当前,“舆论瀑布”效应依然存在,一些舆情事件当事人通过@微博“大V”们,让他们将信息传递给更多的人并引导舆论议题发展趋势。

在“女司机被打”舆情反转事件中,@作家崔成浩、@易天等意见领袖均在影响舆情走向中发挥了重要作用。[25]以@作家崔成浩的微博为例,女司机被打视频曝光后,他立即指责了男司机的暴力行为,粉丝也纷纷评价和转发,表明自己的网络立场。而在男司机行车记录仪被曝光后,@作家崔成浩迅速通过微博扭转先前态度,转而支持男司机,该微博同样也得到了粉丝们的热情追捧和积极转发。事实上,作为舆论的表现形式,意见所反映的是一种社会表层意识,不是受众深藏内心的想法。从社会心理学来说,舆论意见居于社会心理的最表层,虽然受到社会态度和价值观的潜在影响,但又有自身相对的独立性,在一些具体的舆情事件中,随时都可能随着议题的发展和走向而发生改变。因此,“意见领袖”引导和调控就直接推动了“网民议程”的发展。

四、结语

本文基于对《人民日报》发布的“2015年舆情反转典型事件”的传播要素和反转成因进行了传播学和舆论学领域的详细探讨,认为舆情反转事件的传播要素具有一定的规律性,即反转舆情在信息源上具有多样性和“去中心化”趋势,在媒体偏好上更青睐微博、微信等新媒体简单快捷的传播方式;同时,传统媒体的新媒体转型、媒体之间的互相监督、新媒体平台上全民参与等都有利于还原事实真相及推动舆情反转。通过研究发现,公众的“使用与满足”心理、引发网友共鸣的“眼球经济”效应及舆论意见的规定性分别是导致舆情反转原因的主体、客体及表达形式。

当前,转型发展的中国正处于社会矛盾积压凸显期和集中爆发期,新闻舆论工作呈现出前所未有的新局面,如何正确把握舆论导向,是摆在政府和媒体行业面前的新课题。面临纷繁复杂的网络舆情,需要进一步强化舆情的监管与控制:一要加快落实网络监管,及时调查和澄清来路不明的信息源;二是实时监控网络舆论走向,防止网友过激言论导致的网络发泄及“网络暴力”现象;三是加强各媒体之间的沟通协作,充分发挥新旧媒体的优势互补,提高媒体自净能力;四是恪守新闻报道基本原则,如实反映事实真相,快报事实、慎报结论;五是充分发挥意见领袖引导正面舆论的功能。

注 释:

① 如“暴打女司机”和“云南导游骂人”事件中《南方都市报》和《京华时报》分别对新浪微博和朋友圈信息的深度调查。

② 此信息被当事人郭某刻意隐藏。

[1]曾润喜.网络舆情管控工作机制研究[J].图书情报工作,2009,(18):79-82.

[2]赵文永.高校公共危机网络舆情的应对与引导探讨[J].理论导刊,2015,(1):32-34.

[3]丁学君.微博舆情话题传播行为预测研究[J].中国管理信息化,2015,(17):190-192.

[4]王伟,许鑫.基于聚类的网络舆情热点发现及分析[J].现代图书情报技术,2009,(3):74-79.

[5]林锋,赵雪萍.基于社会网络分析(SNA)的微信信息传播研究[J].新闻知识,2014,(12):53-54.

[6]顾明毅,周忍伟.网络舆情及社会性网络信息传播模式[J].新闻与传播研究,2009,(5):67-73.

[7]翁士洪,张云.公共议程设置中微博舆情互动的社会网络分析[J].武汉大学学报(人文科学版),2016,(1):109-118.

[8]陈志霞,王新燕,徐晓林.从网络舆情重大事件看公众社会心理诉求——对2007-2012年120起网络舆情重大事件的内容分析[J].情报杂志,2014,(3):101-106.

[9]黎红友,陈宇.自媒体时代网络舆情生成和传播机制研究——基于大数据社会网络分析视角[J].当代传播,2016,(1):24-25.

[10]黄鸿业.“舆情反转“新闻的成因及其规制[J].青年记者,2015,(9):22-23.

[11]赵黎.从“肃宁事件”的舆情反转看民警网上集群共鸣现象[J].公安教育,2016,(1):37-39.

[12]王国华,闵晨,钟声扬,王雅蕾,王戈.议程设置理论视域下热点事件网民舆论“反转”现象研究——基于“成都女司机变道遭殴打”事件的内容分析[J].情报杂志,2015,(9):111-117.

[13]王超群.从新闻反转剧看媒体官方微博报道的失范与规范[J].绵阳师范学院学报,2015,(4):136-139.

[14]韩运荣,喻国明.舆论学原理、方法与应用[M].北京:中国传媒大学出版社,2013:45-46.

[15]王来华.“舆情”问题研究略论[J].天津社会科学,2004,(2):78-81.

[16]黄鸿业.“舆情反转”新闻的成因及其规制[J].青年记者,2015,(3):22-23.

[17]苏雨,杨璐.浅析“舆情反转”的成因及媒体责任——以“成都女司机被打”事件为例[J].传播与版权2015,(7):20-21.

[18]崔逾瑜,匡志达.“舆论反转”背后的反思[J].新闻前哨,2015,(10):16-18.

[19]刘锐.地方政府重大舆情危机迁移探究——基于2003-2015地方重大舆情危机事件[J].编辑之友,2016,(1):52-58.

[20]韩运荣,喻国明.舆论学原理、方法与应用[M].北京:中国传媒大学出版社,2013.43-61.

[21][美]威尔伯·施拉姆,威廉·波特.传播学概论[M].何道宽,译.北京:中国人民大学出版社,2012.178-179.

[22][美]简宁斯·布莱恩特,道尔夫·兹尔曼.媒介效果理论与研究前沿[M].石义彬,彭彪,译.北京:华夏出版社,2009.402-403.

[23]隋岩,苗伟山.中国网络群体事件的主要特征和研究框架[J].现代传播,2014,(11):26-34.

[24]邹利斌,崔远航.从智库、意见领袖看政府与公众间距离的协调机制[J].国际新闻界,2012,(12):61-68.

[25]王国华,闵晨,钟声扬,王雅蕾,王戈.议程设置理论视域下热点事件网民舆论“反转”现象研究——基于“成都女司机变道遭殴打”事件的内容分析[J].情报杂志,2015,(9):111-117.

(责任编辑:许桃芳)

Analysis on Communication Factors and Causes of Public Opinion Reversal Events

LIU Lan-lan

(Center of Information,Henan Academy of Social Science,Zhengzhou Henan 450002,China)

The rapidly rise of new media technology and internet,has caused a new pattern to the current network public opinion guide.Based the empirical analysis on the nine typical public opinion reversal events in 2015,found that there have five crucial factors in the communicate process as exposure pathway,firstly report media,reversal node,reverse media,reverse time,and the public"use and gratification psychology",the triggering resonant"eyeball economy"effect,the public opinion collection and surface consciousness are composed as the subject,object and the express form of the reversal cause of public opinion.

the public opinion reverse;medium;network

F062.3

A

1672-626X(2016)04-0054-07

10.3969/j.issn.1672-626x.2016.04.009

2016-06-03

国家社科基金青年项目(15CSH040)

刘兰兰(1987-),女,河南信阳人,河南省社会科学院文献信息中心研究实习员,主要从事网络舆情、新媒体研究。