让·热内、《阳台》与“元戏剧”

程小牧

让·热内、《阳台》与“元戏剧”

程小牧

编者按:法国剧作家让·热内的代表作、被公认为荒诞派戏剧杰作的《阳台》,1993年由孟京辉首次搬上中国舞台。虽观剧者寥寥,但影响不可谓不深。今年,热内逝世30周年之际,《阳台》再次在中国上演,在业内引起广泛关注。

存在主义者让·热内

热内肖像 1947

萨特曾说过这样的一句话:“我的犯罪记录完全是空白,我对年轻小伙子也没有兴趣,然而热内的作品让我受到触动。它触动我,是因为它和我有关。”[1]热内是谁?一个出生便被遗弃在孤儿院的私生子;一个寄人篱下在嘲笑中度过童年的优等生;一个13岁去当学徒,被师傅认为冒险小说读得太多,精神状态可疑的少年;一个为了谋生去海外兵团服役又开小差的逃兵;一个徒步在欧洲大陆流浪,蹲遍各地监狱的盲流;一个道德家似的小偷和同性恋;一个圣徒般的渎神者;一个在虚构中寻求真理的人;一个描写污秽的唯美主义者;一个法兰西的公开敌人和法语语言大师。作家科克多读了他在监狱中写作的小说《鲜花圣母》后,挺身在法庭上为他辩护,称他为法国20世纪最伟大的作家。之后联合纪德、萨特、巴塔耶等文化名流向法国总统请愿,要求永久赦免这位因偷窃罪被判终身流放的天才。自传式小说《玫瑰奇迹》《盛大葬礼》《小偷日记》出版后,萨特为他撰写了一部六百多页的专著《圣热内:戏剧演员和殉道者》[2],奉其为“存在主义的英雄”,因为在他的作品中,萨特发现了一种人对自身荒诞处境的最无畏的反抗。成名后,热内转向另一种形式的写作——戏剧(《女仆》《阳台》《黑鬼》《屏风》),跻身于20世纪最伟大的剧作家之列,被尊为荒诞派戏剧经典。然而,他在其创作巅峰时期又放弃了写作。从对抗自身的荒诞,他转而面向南方、面向更广阔的世界(法国殖民后的北非、以色列威胁下的中东和巴勒斯坦、黑豹党活跃时期的美国),声援所有被压迫者,揭开所有的欺骗和不平等。热内的写作动摇了我们的价值和判断赖以建立的基础,这个基础存在于理性和层层范畴构建起来的西方文明之中。在这个意义上,他的方式接近元批判的哲学家如尼采和德里达。苏珊 · 桑塔格视其为“哲学诊断的对象”,从萨特开始,他引起了哲学家们持久的阐释热情,福科的《监禁与惩罚》[1]、德里达的《丧钟》[2]都是与他的思想对话之作。今年,是他去世30周年,为了纪念这位法国20世纪独一无二的大作家——让·热内,马赛MuCem博物馆策划了奉献给他的大型展览:“让·热内,巧妙逃脱”。MuCem是“地中海欧洲文明博物馆”的法文缩写,2013年建成,占地23000平米,坐落于马赛港岸边,主要用于地中海文明的展示与现当代艺术的陈列。热内大展被安排在这里,某种程度上也是圆了他面向南方、面向非洲的梦想。

与黑豹党领袖安吉拉·戴维斯在一起

热内的作品包括诗歌、一些谈艺笔记和政论文、五部小说、八部戏剧和一部生后出版的回忆录。无论是自传式的小说叙事还是象征风格的戏剧文本,他的写作无不指向最本真的存在之核。他揭开了存在的表象,触及到每一个个体最深处的秘密,比如罪恶与伤痛,比如认知的界限,比如上帝的空缺与人的卑微处境,以及他者的秘密,一个被驱逐的人、一个异端的秘密。

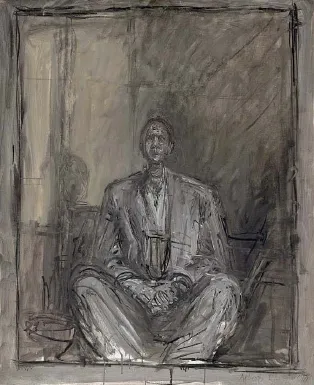

热内肖像 1957

他的叙述风格典雅而怪异,它是从绝望与反抗中生出来的风格,是通过语言本身完成的,语言是热内真正的存在。这是一种非常精致娴熟的法语,它夹杂一些俚语,但只是增加了词汇的陌生感,而语言风格本身联结着从巴洛克诗歌以降的法语书面语传统。与塞利纳的口语写作完全不同。塞利纳是时常被拿来与热内相比较的伟大作家。热内曾说,塞利纳是医生,是中产知识分子,只有他才敢用口语写作,而自己来自真正的底层,宁愿用更稳定的语言介入文学。他认为,现代书面法语从17世纪就开始定型了,然而俚语却不断变化,很容易过时。他在叙述中一直区分“我”和“你们”,但我用你们的语言和你们说话。在你们规则中玩的是颠覆你们的游戏。有人问,你没有创立过自己的规则吗?他说,我想我一生都在反对白人的规则。也不想发明一套规则去代替已有的资产阶级道德,因为这样的做法和被代替的东西是同样的逻辑。[1]热内反对的是任何体制化和系统化,这是热内所认为的现代社会的恶的根源。

贾科梅蒂笔下的热内 1957

虽然相隔极远,阅读热内却总有一种关乎自身的体认。后来我在《贾科梅蒂的画室》,热内论艺术的札记、被毕加索誉为“最好的艺术评论”的文章里,读到这样一句话:“是我所是、毫无保留,我的孤独认识你的孤独。”[2]这句话对我来说像一个启示。一个看似堕落的异端,进入他文本世界以后,阅读和研究他是一种净化。这可能也是为什么那么多法国知识分子、艺术家都着迷于他的原因。萨特、波娃、加缪、巴特、福柯、德里达、贾科梅蒂等都与他友谊甚笃。热内在生活中别具魅力,和我们所想象的形象很不一样,他极为冷静和自律,甚至从不饮酒。他曾经嘲笑萨特和波娃要依靠酒精来“自我迷失”(se perdre),而他自己,则像萨特所说的那样,“处于最高程度的紧张和清醒状态”。[3]这种对外部世界的警觉和敏锐的观察,精神的自我反省是热内始终如一的状态。德里达回忆说:“热内会假装天真和粗野,但他隐藏了一种无论对文学还是政治的极为警觉的思考力。他清晰的头脑令我害怕。我简直像面对一个对我即将说出的话的最好的判官。”[4]热内的形象很吸引人,很多艺术家、摄影师都对他的形象很感兴趣,留下了一幅幅值得玩味的肖像。那是一张热忱、坚定、超然物外、又带有一丝不易察觉的嘲讽的思考者的脸。热内对于物质几乎毫无依赖性,可能也是我所读到的最独立于物、最能摆脱物质束缚的作者。或许,这是无可选择的,一个孤儿、有过糟糕的童年和青少年,甚至要去偷窃,他未曾有过家庭的概念,而家庭首先是一个最基本的物质存在。但是热内把这种命运变成自己主动的选择。热内一生都不要固定的住所,一直住在旅馆里,只是他成名后,拿到丰厚的版税特别是剧本酬劳后,住的酒店会高级一些。但是哪怕他住在Ritz酒店,所有的家也只有一个行李箱,里面有几套衣服和他的手稿以及与友人的通信。永远如此,随时准备离开。所以他的行动非常迅速,特别是他停止写作,介入社会运动后,拎起箱子就可以出发,远赴中东、美国或日本。在这一点上,他体现了萨特意义上的存在主义者的最大自由。而另一方面,在审美与生活趣味方面,他又表现出典雅的文化品位。他很早就自学古希腊和拉丁语,熟读古希腊悲剧,喜爱古典音乐,迷恋伦勃朗的绘画和维庸(François Villion)、孔萨(Ronsard)等巴洛克时代的诗歌,现代作品喜欢陀思妥耶夫斯基和普鲁斯特。欣赏文艺复兴时期的建筑,甚至认为文艺复兴之后就没有建筑了,觉得凡尔赛宫的立面有问题、巴黎歌剧院简直就是暴发户最恶劣品位的表现。有人问他为什么不买房子,他说,“我的钱还不够买一座文艺复兴时代的古堡,而除此之外,在我眼里,没有别的建筑。”

游行示威中与艾伦·金斯堡在一起

与米歇尔·福柯在一起

荒诞所在:扮演他人的游戏

《阳台》封面

热内戏剧写作达到了其文学成就的顶峰。他的每一出剧所共有的一个十分突出的特征,即“戏中戏”的游戏,或曰角色扮演的游戏。其实在小说《水手奎雷尔》中就出现了这样的结构:一对孪生兄弟,一个是水手,一个是杀人犯,两个人真假难辨。而他的戏剧《女仆》《阳台》《黑鬼》更是十分典型。《女仆》中的两个女仆,克莱尔和索朗日,在太太不在家时玩起角色游戏:克莱尔穿上太太的衣服扮演太太,而索朗日并不是扮演自己,而是扮演克莱尔。在《阳台》中,妓院的嫖客扮成自己梦想成为的人物:主教、法官、将军。《黑鬼》中,一个殖民地村庄的黑人杀死了一个白人妇女,面临着白人统治者的审判。于是黑人们自己先预演了一遍审判,一组黑人扮演审判席上的白人法官,另一组黑人则扮演受审的村民。

1960年版《阳台》剧照

1963年版《阳台》剧照

这些“戏中戏”的情节、结构与台词有着谜一般的魅力,充满隐喻和哲思。舞台上的每一个人物,不仅扮演自己,还扮演他人,在戏里至少扮演两个角色。而一个角色总是相对于另一个角色建立的,以此形成复杂的人物对照关系和角色叠加的身份。就像热内在其笔记《怎样演阳台》中所说的,戏剧是要“照亮形象和它的映像”[1],映像即被投射的形象,水中的倒影、镜中的反映都是映像。这似乎让我们联想到一个拉康式的表述:主体怎样通过他者在镜像中确立自我。值得一提的是,拉康对热内的戏非常感兴趣,在他的精神分析研讨班多次谈到热内的戏剧,还写过《女仆》和《阳台》的研究文章。

萨特的著作《圣热内:戏剧演员和殉道者》,写于热内的戏剧创作时期之前,主要讨论的是热内的小说写作,然而若将这个标题与热内的戏剧相对照,我们会意外地发现十分恰当的对应性和值得玩味的意蕴。

“圣热内”其实是一语双关的修辞。从字面上看来,是萨特对热内的推崇,奉其为“圣”,同时这也是一个谐音的文字游戏,“圣热内”确有其人,是历史上真实存在的基督教圣徒,只不过他的名字Genest,与热内(Genet)差一个字母,但读音在法语中是完全一样的。Genest在英语中发音为“热内斯特”,我们就姑且称他为圣热内斯特。

1970年版《阳台》剧照

“戏剧演员和殉道者”是一个典故,讲的就是圣热内斯特的故事。故事发生在罗马帝国迫害基督徒的时代,热内斯特是剧团的一个演员,给罗马皇帝演出嘲讽基督徒的滑稽喜剧,供王宫贵人们娱乐消遣。热内斯特扮演基督徒,基督徒在这样的戏中自然是反面形象,迷信而愚蠢,是被讽刺挖苦的对象。然而事实上,热内斯特已经偷偷皈依基督教了。于是在演戏的过程中,他情不自禁地表露出真诚的赞美与虔敬之心,终于被罗马皇帝发现,激起勃然大怒,立即被投入监狱最终被处决。后来,罗马帝国基督化之后,热内斯特被封为圣人。1647年,法国剧作家让·德·罗特鲁(Jean de Rotrou)根据圣热内斯特的故事创作了一出悲剧《真圣徒热内斯特》(《Le Véritable saint Genest》)。宗教性追问的主题,经典的戏中戏结构,以及演员对自我身份的自觉等,使得这部戏成为一出经典名剧,一出风格鲜明的巴洛克悲剧。

这个圣热内斯特的典故用在让·热内身上非常有意思。对作家与其作品都是一种形象的概括。热内自相矛盾的基督徒的情感、恶行累累的生活与神学家似的对善恶终极问题的探讨、堕落的现实生命与超越性的精神创造、对表象与真实的复杂生成过程的思考等等,都体现了如圣热内斯特般的精神困境与执着追求。圣热内斯特戏中戏的游戏,也是成为热内戏剧创作的重要主题。

萨特也曾写过关于波德莱尔的长篇论述,相比较而言,他更赏识热内,而非波德莱尔。波德莱尔是被当作一个反抗的人加以分析的,他在恶的信仰中持续地体验自己的生命。但他的自由不是创造性,萨特认为,终其一生,放浪形骸的波德莱尔都需要用资产阶级的道德观来谴责资产阶级道德观。而在这个意义上,热内是一个真正的革命家。他根本不在乎那个压制异端的、排他性的社会机制或者体系。他特殊的经历使他在早年,也是人格形成最重要的时期从未真正进入过这个体系。[1]他是为了自由本身而获取自由。这种表述也可以替换为:为了信仰本身而信仰,为爱本身而爱。这是他的“神圣性”所在。热内对在自身的堕落和世界表象幻灭的沉思中抵达神圣性。

萨特对热内的分析远远超出作家研究或心理分析,对他来说,热内值得哲学诊断。他的书越写越长,其实是他借热内尝试一种自己的哲学风格。“一切思想都倾向于普遍化,而萨特想借热内做得具体。”[2]他通过热内,探讨“自由”这个存在主义的核心观念,并赋予行动以意义。在《圣热内》中,自由是赋予意义的强迫性行为,是对世界的自在状态的拒绝。所以这是一本关于自由的辩证关系的著作。所以我们至少在形式上看到了黑格尔的论述方式。热内的作品和热内本人基本是合在一起谈的,不过这个时候热内的作品确实是以第一人称自传性为主。根据萨特的存在主义,人为世界所困扰,他的行动就是去改变世界。行动是意向性的,不是偶然,偶然不能算是行动。热内的全部行为都被萨特看成是有意义的,有意向性的。萨特想要展示热内是如何通过行动与反思获得自由。他从出生之日起,就被给定了孤儿、同性恋、罪人的身份,他者的身份是被给定的,无可选择。就像在回答记者关于他为什么是同性恋的提问时,他说,“这就像问我为什么我眼睛的颜色是绿色一样”。[1]然而他通过行动自己“主动选择”了这些角色,并把这些角色以种种形象维持下去,比如囚犯、唯美主义者、作家等等,以此超越自我、寻得自由。热内自己也在种种角色游戏中不断扮演、掩饰或暴露自己。

1971年版《阳台》剧照

《阳台》:关于“元戏剧”的思考

如果说热内的每一出剧都有“戏中戏”的游戏,那么其代表作《阳台》则纯粹以此为题材:在一所名叫“大阳台旅馆”的高级妓院里,顾客扮演成自己最渴望成为的人物:主教、法官、将军……妓院之外正在发生革命暴动,法院、教会、王宫被攻陷摧毁,在一片混乱中,妓院里的假法官、假将军、假主教被拥立为真的,而妓院老鸨伊尔玛夫人则摇身一变为女王。

《阳台》一经问世,即被很多著名戏剧导演如Peter Brook,José Quintero,Giorgio Strehler等搬上舞台,然而几乎没有一个版本令热内感到满意。

细读《阳台》,我们首先会被一些充满象征意味的细节所吸引。剧本一开头,第一场戏的布景说明讲到了一张床的道具,此道具在前四场戏中保持不变。这张床并不在舞台上,而是放在观众席前排的位置,但它被投射在舞台上的一面镜子中。[2]也就是说,显现在舞台上的,是反射在镜子里的床,一个床的映像,而不是真实的床,或者说床是以一个映像、镜像的方式出现在舞台上。

“床”在这里的基本象征意义,是欲望。不难理解,这是一出关于欲望的戏。妓院、妓女、嫖客、角色扮演、满足幻想和渴望的游戏,这出戏的表层意指都归于欲望。

进一步看,“镜子里的床”有一个更为抽象的象征意义:舞台是一个象征界,一个符号系统,舞台上的一切都是映像,这个映像自成逻辑,甚至脱离实在界而飞升,而它所反映的现实的人或物被搁置在外,无关紧要。“镜子里的床”是戏剧本身的象征。而这里的现实与表征,已经远离传统哲学和现实主义,它们更接近拉康意义上的现实界(le réel)、想象界(l'imaginaire)、象征界(le symbolique)。[3]

整出戏中的妓院、伊尔马夫人称之为“梦幻宫殿”(maison d'illustion)的大阳台旅馆,就是一个剧场。在第五场戏中,伊尔玛夫人赞美道,“梦幻宫殿飞起来了。”[4]

前三场嫖客扮演主教、法官和将军的戏中,服装、帽子、花边,都描写得很细。妓院里梦想成真的戏是怎么可能实现的,就是让客人穿戴上这些东西,这是妓院提供给客人的最重要的东西:道具、布景。它们是物质的、视觉的、装饰的,是这些东西使得一个人物进入一个身份,一个角色、一个象征符号。装饰物、服饰,物质和视觉的东西,比实体或“本质”更重要。以下几句主教的独白最具代表性:

“如果我的眼睛最后一次闭上,我眼皮前所出现的将是你,我的金灿灿的帽子。”[1]不是上帝、不是天国、不是十字架……

“我想做一名孤零零的主教,只想要主教的外表。”[2]

“首饰、花边,通过你们我重新进入自我。”[3]

舞美道具对热内来说十分重要。不同于其他“荒诞派戏剧”极简、抽象的布景,热内倾向于极为繁复夸张的华丽装饰,我更愿意将其风格概括为“新巴洛克”,而非荒诞派。 如同巴洛克时代西班牙神秘主义者圣德兰的名言,“上帝是一个形象——我爱上帝因为我爱上了他的形象。” 在诸多《阳台》的排演版本中,热内比较满意的是1969年在马赛体育馆剧院由Antoine Bourseiller 导演的版本。服装舞美设计邀由热内的好友、意大利籍艺术家Leonor Fini担纲,视觉效果极尽繁复奢华。[4]

《阳台》无处不体现了“元戏剧”的魅力。“元戏剧”(méta-théâtre)即关于戏剧的戏剧。《阳台》彻底的“戏中戏”结构,表现的就是演戏这回事本身,所讨论的就是戏剧本身。因此,《阳台》是热内戏剧创作中最纯粹的“元戏剧”。

“元戏剧”概念并非我们的臆测,热内对此一直有着高度的意识,寄托了他对戏剧的基本理解与追求。在论戏剧的札记《奇谈怪论》中,他写道:

“照相术发明之后,绘画就不再是从前电的绘画了;有了电影和电视之后,戏剧也不再是从前的戏剧了。电视和电影更适合记录、娱乐和教化,戏剧最终可以从充塞它的东西中摆脱出来,倒空、净化自己。因戏剧本身的美德而发出光辉……伟大的画家,既为所绘的对象又为绘画本身服务。戏剧家也同样,即看到表征的对象,也要发现戏剧本身的美德。”[5]

美德(vertu),也是指品质、特性,包含戏剧的基本要素。《阳台》直接探讨了戏剧的基本要素:

一、“人”、“人物”和“角色”关系。在法语中分别是personne, personnage, rôle。“人”是一般意义上的一个人,生活中的一个人,我们认识的一个人,一个自然人。“人物”,是指文学作品和艺术作品中的一个人的形象,他的性格特点的总和,统一而鲜明的形象。“人物”在拉丁语中是personna, 而personna的本意是“面具”,拉丁语用这个词翻译希腊语中指称戏剧人物的词。显然这个“人物”不同于“人”,他有了面具般的典型性和区分性。“角色”一词的出现、用以指称戏剧人物则更为晚近。“角色”的原意是“纸卷”,指一卷写着字的纸。在古希腊罗马时代,剧本台词写在一张纸上,由一个提词员对着读,给所有演员提词,保证演戏顺利进行。后来直到16、17世纪巴洛克戏剧时代,台词才分开写,一个人物的所有的台词写在一起,这就是一个角色。送到每一个演员手里的是一个分台词剧本,一卷凝聚着人物所有言行的纸。与此相应,在写作和排演过程中,人物特征都大大强化了,强化了“面具的意义,人物形象显得很突出甚至夸张。

从人到角色,出现了一系列有趣的问题,有以下几点问题尤其值得思考。1. “扮演一个人物”和“扮演一个角色”,意思有了变化。法语“扮演一个角色”,在日常使用中,可能带有贬义,指做作、虚假、说谎等,好像我们说“在演戏”。角色与人物的真实性格是有差距的。2. 既然有差距,就有了“像不像”的问题,如何隐藏、消解自我而与角色或一个虚构的自我合二为一?3. 角色是在关系系统中建立的。我们说“扮演一个父亲的角色”和“做父亲”是不同的,角色标示着人与外部世界的持久的关系,角色意味着个体在世界中的存在,在社会关系中的存在。布莱希特曾说:“最小的社会单元不是一个人,而是两个人。” 角色,强调了人物与他人的关系,从而也凸显出人物与自我的关系。4. 角色是一个符号,存在于符号系统中。法官、打手、女贼一幕,就是在表现这个主题。法官求女贼好好认罪、好好演女贼,这样他才能当上法官,没有贼就没有法官,他甚至跪在地上舔女贼的脚,恳求她不要拒绝当窃贼,他说,“我们是漂亮的三人组”。[1]

1991年版《阳台》剧照

热内戏中人物不是由自然人定义的,而是由角色定义的。《阳台》中的人物是匿名的,无名的,人物在一个并不是他真实身份的角色中,而他扮演的甚至不是自己的角色而是他人的角色。最终竟因为扮演他人的角色就真的成了他人:假法官、假主教都成了真的。人物是缺席的、空白的,没有自我,永远在扮演另一个,于是便提出了身份的问题:“我是谁?”角色游戏是寻找自我的游戏、自我发明的游戏。热内曾说过:“我所有的人物都是我自己。”[2]热内的舞台不是反映世界(现实主义)的镜子,而是反射自我的镜子。舞台与生活是对立的,属于另一个界域。人物从现实的存在中解放出来,可以不是任何人,而只是一个角色,这个角色独自演戏。

二、似真性的问题。戏剧模仿的意义何在,是真的还是假的,应该像真的还是像假的?热内并不想解决这些矛盾和困境,更不想将它们掩藏,而是将这些矛盾和困境置于戏剧追问的中心,作为舞台呈现的基本问题。主教与悔罪的女人的对话充分体现了这一点。主教问悔罪的女人,“罪是真的吗?”扮演悔罪女人的妓女立刻称是,因为如果不是,又要重演。罪必须是真的。然而主教一下子感到恐惧了,忘了用戏剧腔说话,而是用日常语调问:“你不会真犯了这些罪吧?这是假的吗?”罪必须是假的,“如果是真的,你的罪行就是重罪,而我将陷入多么可笑而可怕的境地”。[1]如果是真的,“主教”还演什么戏,不去阻挠、惩罚现实的恶,而在这里寻欢作乐! “魔鬼在演戏,在这里我们才认出他,所以教会要诅咒戏剧演员。”[2]演戏,舞台上作戏,就是恶。

卡门询问扮演圣德兰的细节、亚瑟要扮演一具假尸体但真被炸死成了真尸体等等,舞台上的人物时刻意识到在演戏。戏所呈现的不再是再现的对象而是戏剧本身,模仿的行为化为形式感和仪式感,并因此而存在。

三、戏剧最终的价值。热内认为,戏剧指向死亡所限定的界限,戏剧是生命的残留物,是吸纳了无数死者的纪念碑,应该在建立墓碑的地方建立剧院。戏剧暂时地逃脱了历史的(宗教)时间,向多种可能的时间敞开,是一种令人晕眩的解放,属于永恒的界域:死亡。[3]《阳台》中的警察局长渴望得到一座陵墓,自己为自己守陵。“幻觉宫殿”中最美的一个厅就是葬礼厅。而阳台妓院/剧院的游戏究竟意味着什么?——“人们都说咱们这座房子把这些家伙引向死亡。”[4]

卡门: “先生,您是想把您的生命变成一场漫长的葬礼。”

警察局长(咄咄逼人地):“生命还能是别的什么吗?”[5]

这些台词道破了寓言。

2007年版《阳台》剧照

四、戏剧的本体。热内认为,“戏剧是一个词语构筑的建筑”[1],是语法的、仪式化的语言构成。类似结构主义的文学观,他将戏剧视为语言符号系统。《阳台》构筑起一套独特的语言,纯粹象征的、隐喻、诗性的,谜一般的语言,呈现出高度风格化的美感。这肯定不是妓女和嫖客的语言,不是现实主义的语言。很多对话充满玄机,特别是卡门的台词。“少了它所罩住的双腿,裤子空空地搭在椅背上,挺好看的;可没有了穿戴它们的小老头,那些戏服却死一般地悲伤。这是我们放在达官显贵灵柩上的衣冠。它们只穿在那些死不掉的行尸走肉身上,但是……” “当他们刚一看见这些花里胡哨的戏服时,我敢肯定,他们眼睛里闪现的快乐是纯洁无瑕的……”卡门的这些台词道破了戏剧模仿的永恒寓言。

2010年版《阳台》剧照

2013年版《阳台》剧照

卡门这个人物十分特殊,她是唯一一个只扮演自己、不扮演别人的人物。虽然她曾经扮演,并仍然渴望扮演。但她不在戏中戏中,与现实保持着神秘的关系,似乎连接着象征界与现实界。戏中戏包含着两重现实,舞台下的现实、舞台上革命暴动的现实;但其实暴动分子也是在演戏,现实界本身就是空缺。最终,舞台上的现实与假象最后掉了个个儿,而伊尔玛夫人最后对观众所说的话,也颠覆了舞台下的现实。如同拉康所指出的,现实界是语言无法抵达的,不能够以语言加以表征,尤其当个体进入既定的语言系统之后就不可挽回地丧失了。

总的来说,《阳台》并非对具体人和事的讽刺,或对人和事的具体讽刺,它围绕着人、人物与角色的复杂关系,探讨了戏剧的本质乃至生命的谜题:表象、幻觉与真实的关系、形象与它的倒影(镜像、映像)如何相互依存和衍生、死亡的永恒冲动、表征的欲望与意义等。所有这些,都使得这出剧成为“元戏剧”的杰作。

程小牧:北京大学世界文学研究所副所长

(责任编辑:禾木)