优劣并在 真赝俱存—上海博物馆三例石造像刍议

姜颖君-文

鉴·赏

优劣并在真赝俱存—上海博物馆三例石造像刍议

姜颖君-文

博物馆展出陈列的古代石雕造像,哪些具有特殊的研究价值?怎样关注佛教造像中容易被人忽视的细节?藏品是否存在鱼龙混杂的情况?下面就上海博物馆馆藏佛教石雕造像试举三例,来做一番探究。

图1 上海博物馆藏比丘道常造太子像整体

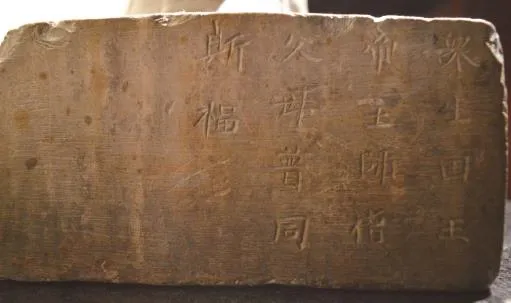

上海博物馆藏天保四年比丘道常造太子像(见图1、图2),像座正面镌发愿文四十四字:“大齐天保四年,岁次癸酉,八月辛卯,朔十九日己酉,□宋寺比丘道常,减剖衣钵之资,敬造太子像一躯,普为一切”。在不太为人所注目的像座左侧面,还有后续铭文十四字(见图3):“众生,国王帝主、师僧父母,普同斯福。”

图2 上海博物馆藏比丘道常造太子像正面铭文

该像像座正面铭文的写、刻刚劲有力,令人过目难忘。然而细审侧面铭文,镌刻之粗陋,与前者形成了鲜明对比。这不由得让人想起北魏常季繁墓志。该志1909年在洛阳出土,后被日本人购藏,1924年毁于日本大地震,现仅拓本存世。这方墓志左上角部分文字,不如其余部位文字的刻工精湛(见图4墓志拓本左上角部分铭文和图5墓志拓本右上角部分铭文)。学者李志贤推测是石中有杂质“筋脉”,不易镌刻,“常有避刀现象”所致。另一种理论如曾毅公先生在《石刻考工录·自序》中所说:但这并不是两个人书丹,而是更换了刻工。似乎左上角已经刻成,发现刻工不佳,因之更换了技术较高的刻手。

我个人更倾向于曾先生的推断。书丹多是邀请善书者来完成,书写快,过程短,一气呵成即可,不可能中途换人。依丹刻字耗时长,工作量大,刚刻成的字与原丹书近在咫尺,刻工技能一目了然,及时更换刻手如亡羊补牢,犹未晚矣。上海博物馆藏天保四年比丘道常造太子像像座正侧两面铭文的刻字水平差异显著,比常季繁墓志情况更突出,并且侧面铭文连界格也没刻。造像像座正侧两面的石质均匀,不存在因为杂质“筋脉”,需要“避刀”的问题,就此可以推断:捐资造像人(比丘道常)请善书者将发愿文书丹后,刻手先刊刻了像座侧面的文字,但道常发觉其刻艺不佳,遂更换刻手,再行镌刻像座正面铭文。

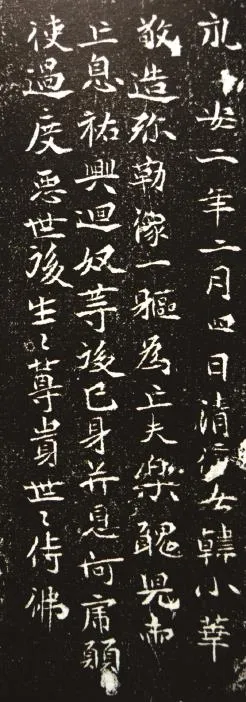

情况不尽相同但类似的,还有青州龙兴寺窖藏出土的永安二年韩小华造弥勒像。该像的长方形基座正面有线刻双狮、化生童子托举香炉及“乐丑儿供养”“韩小花供养”十个字(见图6)。用锥锋单刀划刻,字甚拙陋,显然未经书丹,应是由雕刻造像的匠工直接刻写。而该像宽厚的背屏侧立面,镌有发愿文一通“永安二年二月四日,清信女韩小华敬造弥勒像一躯……”,总计57字(见图7)。书法美,刻工佳,就是请的名家书丹,专人刻字。明清以降,金石学家对历代墓志刻字,做了大量研究,相对而言,佛教造像铭文所受关注要少得多。然而笔者通过长年观察研究,发现古代佛教造像铭文的写刻,也不乏一书家两刻手,粗率与精湛一体同存的现象。佛教石刻与墓志石刻异曲同工,两者的专项研究应多做横向联系,齐头并进。

图3 上海博物馆藏比丘道常造像侧面铭文

图4 墓志左上角

图5 墓志右上角

图6 正面基座铭文

图7 侧面铭文

图8 上海博物馆藏唐代造像整体

上海博物馆藏品,名称标注为“唐永徽六年(公元655年)李世延母冯氏等造佛像石碑”(见图8)。如以初唐常见造像碑的形制来衡量,少了碑首碑座,发愿文也分布凌乱。石造像多达八龛,又和初唐塔式龛的形式相去甚远。这件单体石雕作品,更接近类似龙门石窟崖壁上散布的许多民间私人捐资雕刻的小型浮雕组像。似碑不是碑,似龛不类龛,都说唐人尚法,这件作品应属例外。

该石刻可勉强分成六大龛、两小龛,上部三龛的居中一龛是一佛二菩萨,佛双跏趺坐,双手结禅定印,佛座纹饰不是常见莲瓣纹,似云纹又不像唐代云纹(见图9、图10)。此龛下端的居中大龛,佛倚坐,脚趾外露,双手平摊,看似禅定印,两手却未交叠,拇指未相抵,佛的莲瓣形头光雕造粗率,其余各龛中覆莲莲瓣也都简陋不堪,可见此石非但整体形制上特殊,民间工匠在细部雕刻处理时也是随意发挥。

图9 上海博物馆藏唐代造像局部

图10 上海博物馆藏唐代造像局部

图11 上海博物馆藏唐代造像铭文

图13 上海博物馆藏唐代造像铭文细部

图12 上海博物馆藏唐代造像铭文

图14 上海博物馆藏唐代造像铭文细部

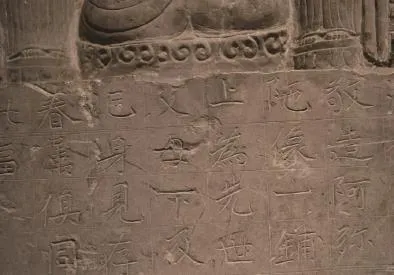

此外,还需注意石上镌刻的多通发愿文,刻有界格,书法合唐风,是请的善书者书丹(见图11~图14)。古人依丹刻字多用双刀法,即在原丹书笔划的两侧各向内斜削一刀,形成深的V形截面。如果不书丹直接刻字,古人也会用简率的单刀法,即用锥锋划刻,形成浅的U形截面。此碑发愿文的镌刻即非双刀,也非单刀,实可谓“乱刀法”。造成这种局面,我分析主要原因是刻手的功力不逮。依丹刻字在古代也是专项技能,民间造像碍于财力或其它原因,有些不书丹,由雕刻造像的石匠直接刻字,有些书丹后没有请专人刻字,由石匠代劳。此碑就是后一种情况。铭文笔划内的多道刻痕,说明工具也不合适,刻刀的刃面过窄,如同用细笔写粗字,一笔不够不得不再描几下。纵观是石,虽为唐物不假,但无论从整体还是细节上看,艺术价值乏善可陈。但其形式独特,不拘法度,因而具备一定的学术研究价值。

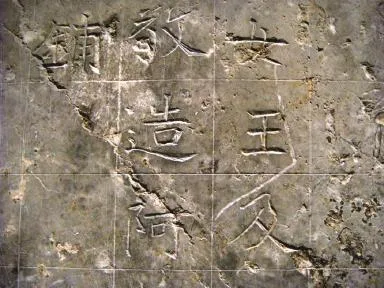

上海博物馆藏品,名称标注为“北周佛石像”(见图15),上海古籍出版社1996年版《上海博物馆中国古代雕塑馆》一书中标注为:佛石像,北周武成元年(公元559年),通高64厘米。既有明确纪年,推测石背面应有铭文,可惜该馆展出时此像紧贴着一面墙,石的背面无法得见。金申先生在辽宁人民出版社2004年版《中国佛像真伪识别》一书中谈到此像:“前次到上海博物馆,见展出中的一件署款北周武成元年的石佛立像,那面相似曾相识,再看佛陀的项上竟也戴项饰,头光背的火焰纹绵软呆滞,莲花瓣也依然是那样扁长而柔弱,始恍然此石像也与多次碰见的同光铁佛为同一作伪者。”

图15 上海博物馆藏北周佛石造像

图16 上海博物馆藏北周佛石造像侧面

我赞同金申先生对此像的鉴定结论,但个人认为断其为伪作的论据不足,佛戴项饰并非没有先例,笔者拙作《仏字缘起与弥勒像辨》一文(刊登于2015年5月《文物鉴定与鉴赏》杂志),引用故宫馆藏修德寺遗址出土的东魏武定五年张氏造像,说明民间造像确有佛戴项饰的先例。此外,“面相似曾相识”“火焰纹绵软呆滞”莲花瓣“扁长而柔弱”之说,我也有同感。但若仅单纯以视觉感观来推论这件造像是伪作,略显牵强。

图17 上海博物馆藏北周造像侧面细部

图18 上海博物馆藏北周造像侧面细部

怎样找到更具说服力的客观证据?经多次赴上海博物馆观察此像,在石的左右侧面,发现还分别雕刻有两列小像(见图16)。石的右侧面最下端雕刻有一僧,一手上扬握环形物,一脚踩在龙头上(见图17)。石的左侧面最下端,雕刻一人骑跨在虎身上(见图18),这两位无疑是降龙罗汉与伏虎罗汉。从雕刻手法与石表皮壳来分析,是石侧面造像与正面造像,是同一时期雕刻,不存在后世加刻的情况。

降龙与伏虎源于传说,起源于北宋以后,这点早有学者专文论述(见白化文先生著作《汉化佛教与佛寺》里《中国的罗汉》一文),明清直至民国的佛教雕塑中,始大量出现这两位罗汉形象,但是提前出现在北周时期的造像上,无疑是明显的破绽,也是证明该像系伪作的目前最有力论据。当然,如以后有机会公开此像的背面图像,尤其是铭文信息,或许能发现更多的作伪证据。

——胡可敏捐赠文房供石展将于 4 月 29 日在上海博物馆拉开帷幕 !