怀旧废墟上的徘徊

叶兆言

人之本性,难免喜新厌旧,怀旧却会有别样风光,会很时髦,会显得很有文化。十多年前,南京大学文学院院长董健老师曾经非常认真地问我,《南京人》中提到的那位老先生是谁,说这老先生的话很有道理,一针见血。弄得我很不好意思,《南京人》是我的一本旧书,他问的这番话是小说家笔法,是我伪造的,所谓老先生并不存在。董健老师很失望,做学问的人总是严谨,他向我打听出处,大概也是想在文章中引用,听我这么一说,只能叹气摇头。

我编造的这番话是什么呢,为什么董健老师会感兴趣?在《南京人》这本书中,我提到了民国年间有位老先生,说北京是个官场,就看谁官大,上海是个洋场,就看谁钱多,因此要做官,必须去北京,要挣钱,必须去上海,南京这地方什么都没有,做不了官挣不上钱,只能退求其次,老老实实做学问。老先生是文学加工的产物,结果董健老师信以为真,很多南京人也引起了共鸣。常常有人当面夸我,说这话有道理,说到了节骨眼儿上,说出了南京人的性格特点。有些在官场上混得不得意的人,甚至因为这番话,要与我结交,要跟我一起喝酒。

多少年来,作为一名小说家,我一直以偏重怀旧被读者所认同。不知不觉就成了遗老遗少,你还是一个不折不扣的青年作家,已有人写文章将你归类老作家老夫子行列。浑水摸鱼的怀旧让人多少占了些便宜,当然,有时也吃亏,毕竟老了会有过气之嫌。“谁道人生无再少,门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡”,怀旧可以用来励志,励志不等于得志,仅靠怀旧在文坛上打拼,显然没太大出息,也不可能会有更好出路,俗话说,老而不死是为贼,一味怀旧,注定死路一条。

小说家怀旧与史学家不一样,小说家可以想象,可以合理想象,甚至可以不合理想象。只要说得好,胡说八道并没有太大关系。小说家们虚构人物,设计好故事,在史家眼里是一堆幼稚笑话,错误百出漏洞无数。但是大家目的并无二致,都是温故而知新,就好像世界上没有无缘无故的爱,小说家也好,史学家也好,很少无缘无故地去怀旧。区别就在于方法不同,手段各异,真实标准不一样。

怀旧可以而且应该成为小说家手中的利器,如何利用怀旧,怎么利用怀旧,有很多学问可以做。作为一名小说家,我想不妨思考两个问题。第一,你为什么要怀旧。简单地为怀旧而怀旧,显然会有创作上的风险,小说家的怀旧总是别有用心,怀旧必须要有情怀,要有理想,要有最起码的人文关怀。第二,必须告诉读者,小说中的怀旧往往是虚构,文学的真实从来就不等同于历史的真实。换句话说,民国年间南京有没有那么一位老先生可以不重要,原话是否如此也不重要,重要的是能不能接近真相。我的关于南京人的性格描写,显然带有理想成分,也就是说希望南京人是那样,我只是写出了自己心目中的南京人。

事实上,我们都明白那些最基本的道理,都知道天下乌鸦一般黑,都知道真相并没有那么美好,南京人与北京人上海人并没有那么大差异。现实是残酷的,很难让人满意,哪儿的人都想当官,哪儿的人都想挣钱,陶渊明笔下的五柳先生说到底还是个文学人物,无怀氏之民欤,葛天氏之民欤,如果我们真相信五柳先生们确实存在,那也太天真了。理想和现实之间总是会有些差距,古人衔觞赋诗,只不过是为了以乐其志,也只能以乐其志,这一点,一千多年前的陶渊明先生早已经说得很清楚。

南京夫子庙的秦淮河边有个桃叶渡,说起来,也是一著名去处,有历史有来头。喜欢书法的人都知道,东晋时大书法家王羲之儿子叫王献之,字写得比他爹还好,这个王献之风流倜傥,有位爱妾叫桃叶,住在河对岸,他常常亲自在渡口迎送,并为之作了首《桃叶歌》:

桃叶复桃叶,渡江不用楫,

但渡无所苦,我自迎接汝。

桃叶复桃叶,渡江不待橹,

风波了无常,没命江南渡。

历史上的传说往往不靠谱,不知猴年马月,有好事的人怀旧,在秦淮河边竖了一块石碑,基本上就把一千六百多年前的故事给落实了。三人成虎众口烁金,都这么说,大家也就深信不疑,都相信桃叶渡就在秦淮河边。明朝有位诗人叫沈愚,觉得这事不能这样以讹传讹,下功夫去考证,得出桃叶渡绝不可能在秦淮河的结论,确切地点应该是在长江北岸的“桃叶山”下,那里的古渡口才是原址所在,因此也写了一首诗:

世间古迹杜撰多,离奇莫过江变河,

花神应怜桃叶痴,夜渡大江披绿蓑。

沈愚搁在历史上没名气,这首修正考订桃叶渡的小诗,自然没什么影响,知道的人也不多。结果就是,同样是怀旧,大家对真相都不感兴趣,王献之《桃叶歌》中明明白白写着渡江,短短一首诗中有三个“江”字,却非要视而不见,认定桃叶渡就在秦淮河边,就在今天大家都错误认定的那个地方。这说明什么呢,说明在怀旧中,真假有时候并不重要,将错就错也没什么大不了。我们为什么会这样选择,这样的选择又会有什么样后果,这才是最重要的。选择性的怀旧完全有可能塑造出一个新的城市形象,毫无疑问,南京是一个滨江城市,然而它的城市建设,有意无意地总是沿着秦淮河在展开。多少年来,长江沿岸基本上都是破烂不堪,人们总是有意无意地避开江边,始终保持着适当的距离。滚滚长江显得有些宽大,好像小桥流水才更适合南京,“夜泊秦淮近酒家”成为这个城市最好的写照,醉生梦死灯红酒绿,很自然地就成为标签,结果便是,像刘禹锡这样的大诗人,完全可以不用亲临南京,完全可以不用体验生活,就能轻而易举地写出脍炙人口的《金陵五题》。刘禹锡在这五首小诗前面有自序说明,强调自己并没到过南京,他的怀旧基本上就是凭空捏造。

桃叶渡与南京的关系大可一说,事实上,它不止是一个文人与爱妾的八卦,而且与这座城市的命运息息相关。一种风流吾最爱,六朝人物晚唐诗,南京人喜欢说六朝古都,所谓古,也是怀旧的意思。可惜这个旧太遥远,说来说去,都是些不靠谱传闻。南京几乎找不到什么货真价实的六朝文物,原因同样可以从桃叶渡说起。当然,这个桃叶渡不是秦淮河边那个伪造的假古董,而是长江对面的桃叶山古渡。想当年,隋炀帝杨广曾在此练兵。那时候的杨广年轻有为,还没被封为太子,他在桃叶山下秣兵厉马,目的就是为了消灭南朝。结果大家也都知道,在桃叶渡那端,杨广虎视眈眈地做着准备,而在大江这边,陈后主仍然在醉生梦死,“妖姬脸似花含露,玉树流光照后庭”。很快隋兵渡江,六朝灰飞烟灭。“天子龙沉景阳井,谁歌玉树后庭花”,隋文帝下令杨广将南京这个城池给废了,于是该烧的烧,该毁的毁,这也是为什么南京这个古城很难见到六朝文物的真实原因。很长一段时间,南京真的就这么被毁了,它归镇江所管辖,城市地位大大下降。

一个城市繁华起来了,一个城市破落衰亡了,总会有这样那样原因,怀旧的目的可能就是为了探索这些原因。南京的繁华是因它曾经是古都,南京的破落衰亡也是因它曾经是古都,繁华的原因同样可以成为萧条的原因。对桃叶渡遗址的怀旧,有助于我们用一种别样的眼光打量南京,我们回忆往事,徘徊在历史的废墟上,感慨六朝繁华,流连吴宫花草和晋代衣冠,说来说去,所有的怀旧和追古,结果还是为了抚今,为了讨论当下。事实也是这样,对于这座城市的凝视,如果我们的目光始终只盯着秦淮河,只是关心它的兴衰,只是在意它的发展,显然远远不够。

南京作为一座古城,承受了很多次浩劫,遭遇了一次又一次人为的厄运。如果说隋朝的故事太遥远,不妨说说比较接近的,譬如上世纪九十年代,距离今天也不过二十年,二十年算什么呢,弹指一挥间。那些年,南京出了一位臭名昭著的砍树市长,这位市长是林业大学的毕业生,对种树没兴趣,伐起木来却是一把好手,作为一名大权在握的城市父母官,他恶狠狠地砍去了许多树,理由非常简单,为了亮化这个城市,为了彰显繁荣的商业气氛。在这位市长的脑海里,一个现代化城市,首先应该是灯火通明,繁华就是灯红酒绿,繁华就是高楼大厦。

国民政府时期的南京,有一位叫傅焕光的先生,主持首都的园林工作。在他的指挥下,城市的马路两旁共栽了一万多株法国梧桐。七十年以后,这些参天的大梧桐成为地标,让南京成为一座引以为骄傲的绿色城市。可是在后来的这位砍树市长统治期间,在一个短短瞬间,说砍就砍了。“拔本垂泪,伤根沥血”,整个城市伤痕累累,真所谓顷刻间“生意尽矣”。有记者很认真统计,被砍去的梧桐多达三千多棵。在城市记忆中,这是非常惨痛的一次。它所产生的严重后果,对老百姓日常生活的伤害和影响,难以估量。

这位市长最终受到惩罚,被判处了死缓,与这次砍树毫无关系,只是因为贪污受贿。我们今天可以公开议论,数落他的不是,申讨他的过错,并不是这个人错误地砍了树,因为砍树罪有应得,而是因为他已经失势。如果说隋炀帝当年奉父之命,将南京城池毁尸灭迹,还是出于什么政治目的,是统治者大一统江山的需要,那么今天这位利令智昏的砍树市长,除了愚蠢和无知,真不知道还能用什么样的词汇来形容。在这样一个愚蠢和无知的市长主政下,古城南京的城市现代化规划,其糟糕程度可想而知。

南京作为一座经常被血洗被征服的城市,它的忍受程度,相对于其他城市,要强大得多。逆来顺受是这个城市的基本特点之一。国家兴亡匹夫有责,然而在现代都市的建设中,老百姓通常都是无能为力,种树或砍树,文物古建筑是不是要保留,肉食者谋之,当官的说了算,有权的人拍拍脑袋就可以决定。当然,大家心知肚明,不仅有过许多次被屠城的南京如此,中国的城市建设都有可能是这样,所谓问责制度根本不存在。南京的城市现代化建设中,虽然长官意志错误百出,教训深刻,却从来没有一任官员,为规划失误买过单。

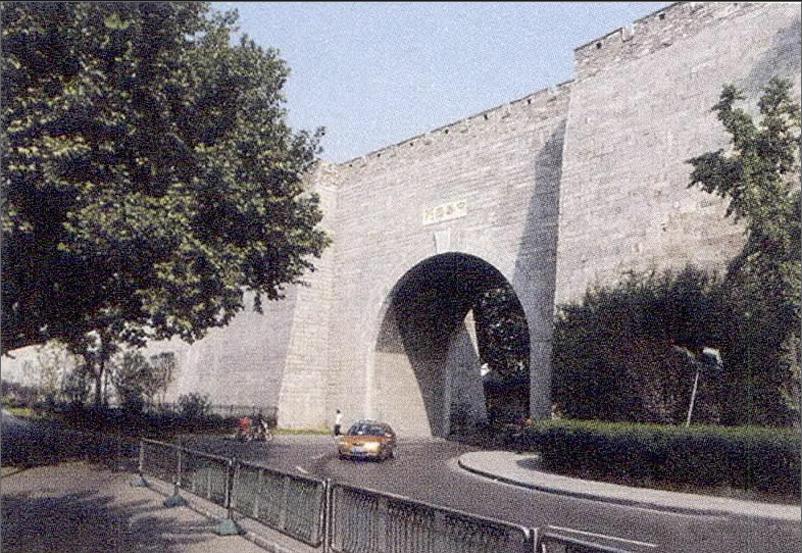

一个现代化城市,保持着适当的陈旧很有意义。再以同样让人感到骄傲的古城墙为例,因为日晒风吹雨打,因为战争,因为一场又一场的政治运动,南京的明城墙到处都可以见到残缺。没有残缺就不是古城,断壁残垣有时候是一道非常好的风景,可以作为最好的历史标本。南京明城墙历经沧桑,有的是在太平天国攻城时被炸坏,有的是在上世纪五十年代被野蛮拆除,根据修旧如旧的恢复原则,如果不能恢复原样,就应该保持不变。多少年来,对于古城墙修建,我一直持保护态度,一直反对粗暴简单的修复和重建。十多年前,在一个讨论明城墙如何保护的专家会议上,我曾向有关领导提出抗议,说对古城墙的破坏,今天的新建正在起着非常糟糕的破坏作用。大段大段新城墙拔地而起,成为十足的假古董,它不是在创造历史,而是在破坏历史。

新修的城墙和城门让人看上去惨不忍睹,城砖是新烧制的,上面竟然还印着公元某年字样。南京市民和西安市民打嘴仗,争论哪家的城墙更好更古老,人家就把图片发出来示众和讥笑。这种对文物缺乏最起码尊重的复古,把南京这座历史悠久的古城折腾得不伦不类。我们都知道,世界上很多事情都是相对的,古城墙可以是一个城市的宝贵财富,同时,注定也是一种束缚,它对现代化交通,对城市市民出行,会有非常大的影响。早在南京国民政府时期,为了疏通交通,城市规划者就不止一次在城墙上打过主意。事实上,南京市民今天早已习惯的那些被动过手脚的古城门,譬如玄武门,譬如中山门,还有仪风门,早就不是原物,都是经过了加工和改造。现在重新回顾它们,差不多已快一百年时间,想当年,人们对历史文物的认识,远不能和后来相比,然而考察当时的改造工程,和今天对照,仍然要高明许多。

首先从美观上来说,各种比例关系还是对的,城门变高了,城楼也相应做了一些改变,看上去还不是太离谱。不管怎么说,仍然还是和谐的,大家也还能接受。改革开放以后的这几十年,南京市政府开始有钱,明城墙保护的投入大大增加,决策者的重点只是一门心思,要把早已断裂的城墙重新连接起来。所谓保护,变成了重修围墙,就好像一个土财主暴富了,赶紧要用高墙将豪宅围起来。结果便是让人哭笑不得,中华门的东西两端,原有的豁口确实连起来了,变成一个整体,变成一个空中通道,上面可以行驶电动观光车,每辆车可以坐上十几个观光客。在一个现代化都市里,怀旧常会被这种非常浅薄的观光所替代,观光客需要的是热闹,是偷懒和舒适,而我们的决策者很在乎这种热闹,很在乎这种不动脑子的偷懒和舒适。

二十年前,我曾经陪同汪曾祺先生登中华门城堡,登高望远追古抚今,他老人家很感慨,说这地方非常好,太好了,比天下第一关的山海关还要好。他老人家说得不错,中华门城堡确实是个好地方,可是现在又变成了什么样子呢?现在的这一段城墙完全变成了怪物,惨不忍睹,断裂的城墙连起来了,原本没有城门的地方,非常丑陋地出现了几个门洞。打一个比方,通常城门与城墙的关系,它们的比例应该是一个竖着的草鸡蛋,窄窄的,细细的,现在为了通行汽车,变成了一个个扁胖的城洞,仿佛一个洋鸡蛋,不是竖着,是横卧在那,远远看过去非常滑稽,非常难看。最不能容忍的是,这样的门洞还不止一个,在一段不是很长的距离中,比例严重失调的门洞竟然有好几个。

再也没有什么破坏比这个更让人痛心,为了城市的安全,一段城墙上只有一个门洞,这是最基本的道理,像现在这样接二连三,在短短一条连轴线上,一个接着一个,仿佛河岸边的螃蟹洞,完全是莫名其妙,是可忍,孰不可忍。如果汪曾祺先生见到这一幕,他会怎么说,他又会发出什么样的感叹?在城市决策者眼里,汪先生会有的观点根本不重要,秀才遇到兵,有理说不清,况且,文化人的观点也不可能铁板一块,上有好者,下必有甚焉者矣,我们都知道,很多错误决定和馊点子,本来就是那些没文化的文化人想出来的杰作。

有一年,台湾的张大春来南京做图书宣传,我有幸作陪,一位本地读者站起来指责,说我只知道躲在秦淮河边一味怀旧,对南京的砍树毫无表示。他认为作家在这件事情上是有责任的,有义务反对,作家是灵魂工程师,应该像鲁迅先生那样,路见不平,拍案而起拔刀相助。我不知道该怎么回答,感受最深的不是这样提问对不对,而是和他一样,对城市的砍树,对古城墙的破坏,充满了一种莫名的怨恨。我想起了那次南京明城墙保护专家会议,当我提出抗议以后,参加会议的最高领导只是笑着点头,然后非常平静地总结陈词,说叶先生的话很有意思,但是,我可能要很遗憾地告诉他,南京的这个城墙,我们还是要修的,还是要把它给连起来,为什么呢,因为它是世界上最长的城墙,是独一无二。

怀旧向来都是纸上谈兵,不妨再接着聊几句苏州。1129年的南宋期间,金兵南下,苏州古城毁于战火。其后一百年间,废墟中的苏州不断恢复和发展,当时的郡守李寿朋让人在石碑上绘制了《平江图》,它是我国现存最早的一幅古代城市规划图。观察这幅图,我们可以清晰地看到,茫茫太湖在城西,大海在城东,湖水自西而来,经苏州城潺潺东流,最后进入大海。要强调的一点是,古城内一条条河道都是人工开凿,它们构成了完善的城市交通系统,“水陆相邻,河街并行”,既成为古代苏州老百姓的日常生活常态,同样也是此后江南水乡城市的基本样板。

通过怀旧,我们可以发现,一个好的城市规划可以造福市民很多年。苏州城多少年来能够独领风骚,与当初良好的城市规划分不开。有时候,一个城市遭遇了灭顶之灾,成为一片废墟,只要获得机会,计划得当,完全有可能再次重生。世界上很多著名城市都是这样,不破不立,~张白纸能画最美的图画。仍然是以江南城市的“前街后河,家家临水”为例,在古代中国,它是一种最合理的城市形态,因为合理,可以经历千百年而不变,譬如南京内秦淮河边众所周知的“河房”,这种传统民居早已为大家所熟悉,孔尚任在《桃花扇》中就曾经写道:

梨花似雪草如烟,

春在秦淮两岸边;

一带妆楼临水盖,

家家分影照婵娟。

张岱《陶庵梦忆》对河房也有精彩的描述:

秦淮河河房,便寓、便交际、便淫冶,房值甚贵,而寓之者无虚日。画船箫鼓,去去来来,周折其间。河房之外,家有露台,朱栏绮疏,竹帘纱幔。夏月浴罢,露台杂坐。两岸水楼中,茉莉风起动儿女香甚。女各团扇轻绔,缓鬓倾髻,软媚着人。

时代毕竟是发展的,用现代化的目光来考量,这种已经成为传统的沿河建筑,无疑有着巨大的环保问题。过去可以千百年不变,现在还真不能不变。朱自清先生的《桨声灯影里的秦淮河》提到河水“是碧阴阴的”,“看起来厚而不腻”,这是非常客气的说法。事实上当时的污染已相当严重,沿岸河房对环境已经造成了很大的破坏。1927年国民政府定都南京,请来一位叫墨菲的美国人进行城市规划,在墨菲的主持下,编撰了一本厚厚的《首都计划》,在计划中明确提出要将首都南京建设成为全国城市之模范,并且要与欧美名城所媲美。这本书的序还特别强调,“此次计划不仅关系首都一地,且为国内各市进行设计之倡,影响所及至为远大”。可惜因为抗战爆发,这本吸收了古今中外城市设计先进理念的《首都计划》,更多的只能是一纸空文,对于一个喜欢怀旧的作家来说,它留下太多让人唏嘘之处。

如何保留明清风格的城南,如何整饬河岸,如何规划未来,如何雨污分流,《首都计划》中都有详细说明。结果却是再一次叹息,南京的城市建设并没有按照这个计划去做,江南的许多城市也都没有参照。早知当初,何必今日,在过去很多年里,这本计划书根本不存在,因为南京早就不是什么首都。历史的发展并不以人的意志为转移,上世纪的中国城市现代化进程,由于战争,由于政治运动,停滞了很长时间,不仅是停滞,甚至还会倒退。然后改革了,开放了,步伐突然加快起来,紧接着便是河道被堵塞,被填埋,被过度开发,这样做最省事,最快捷,最不负责任,虽然后果很严重。经过野蛮拆迁,经过轻率新建,南京不再是南京,苏州不再像苏州,很多不像话的工程,很多长官意志,被当作教训,被当作学费,轻轻一笔也就敷衍过去。

怀旧仅仅作为一种时髦没有意义,怀旧从来都不是简单守旧,从来都不是庸俗复古。一个真心喜欢怀旧的人,往往会是个理想主义者。历史经验值得注意,历史教训必须吸取,温故可以知新,怀旧能够疗伤。怀旧不应该成为简单的目的,不应该只是停留在文化层面上。在城市现代化建设中,怀旧也许只是想提醒我们,该做什么,不该做什么。只是为了继往开来,因为没有过去,也就没有了未来。

2016年5月24日河西