将军故里

董海燕

2016年9月9日,一个特殊的日子。40年前的今天,开国领袖毛泽东逝世。

朦胧的晨曦中,穿行新县的潢河腾起袅袅的雾气。这条河发源于新县万子山,经光山、过潢川,全长140千米,流域面积2400平方公里,是沿淮平原的“鱼米之乡”。

河畔西侧,矗立着魏巍将军山。从山脚往山上看,可见一片片裸露的岩石。这是一座颇具男性气质的山,壮美,雄浑,大气。

依山傍水的新县城区,静穆地坐落着鄂豫皖苏区首府革命博物馆、鄂豫皖苏区革命烈士陵园、中共中央鄂豫皖苏区分局旧址、将帅馆等革命遗存,这些红色元素无不标志着大别山腹地这座小城的特殊身份——红军的故乡,将军的摇篮。

稍晚些时候,雾气渐渐散去,恢复了天朗气清的初秋意蕴,我们沿新县城中的将军路,朝着大别山腹地更深处行进。

也许是历史的巧合,我们当天的行程是寻访许世友、郑维山两位将军的故里。而在20世纪60年代,毛泽东曾以“南有许世友,北有郑维山”高度评价了许世友和郑维山对新中国做出的巨大贡献。

屋脊洼:将军石下的守候

车行在蜿蜒曲折的盘山路上,两边是密林和山坡,坡下清泉,澄澈畅流。南方入秋得早,路两旁的林木叶子已然泛黄。眼前的一派秋意让人忍不住想起1925年秋,32岁的毛泽东离开故乡韶山,途径长沙,重游橘子洲时发出的万千感慨:鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

5年之后的1930年年初,刚刚加入中国共产党的郑维山,被批准加入赤卫队,并被任命为乘马岗区赤卫队副指导员。这年3月,在党组织的安排下,郑维山带领70多名赤卫队队员参加了红军。营长许世友正愁兵少,一下子来了70多个人,高兴得不得了。

许世友问郑维山:“小兄弟,你是哪儿的?”

郑维山答:“屋脊洼的。”

“俺是田铺的,咱们是老乡。”

“听说你武功高强,能不能教俺几招?”

许世友说:“没问题。不过,这不是一天半天的事,有空再说吧。你多大了?”

“15岁。”

“俺比你大10岁,你管我叫大哥。”

这是郑维山与许世友的人生的第一次交集,两人从此结成了生死兄弟。不满15岁的郑维山,自此离开了泗店乡屋脊洼村这块生养他的土地,踏上了血与火的革命历程。

也是在这一年,毛泽东写下了著名的《星星之火,可以燎原》,他明确指出:“红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式”“是促进全国革命高潮的最重要因素”。

此时,革命的火种也在鄂豫皖根据地撒播。直至今日,在盘山路上行进,视线不断冲开的密林与山坡中,似乎还隐秘着红小鬼们的身影。

进入泗店乡地界,便同时看到了“郑维山故里”的路牌。这里被誉为中国将军第一乡,是鄂豫皖革命根据地的中心区域。泗店乡屋脊洼,便是郑维山将军故里所在,这里距新县县城13公里。

在屋脊洼村,保留着郑维山故居,院子里长满青蒿,简陋的室内仅有一张旧床。故居前,一棵黄连长势葳蕤,一池碧水秋波荡漾。树下有三两村民纳凉,他们告诉记者,该池塘名为“藏枪池”。

1931年11月,中国工农红军以大别山为中心的鄂豫皖革命根据地组建了红四方面军(总部设在河南省新县县城);次年10月,红四方面军向川陕地区战略转移,将留下的部分武器委托郑维山的父亲郑国祺代为保管。其中,1000多支步枪藏在郑维山将军家中,一部分机枪作防水处理后,沉藏在门前的池塘里。这批武器在之后红25军的扩建和28军的组建中发挥了非常重要的作用。

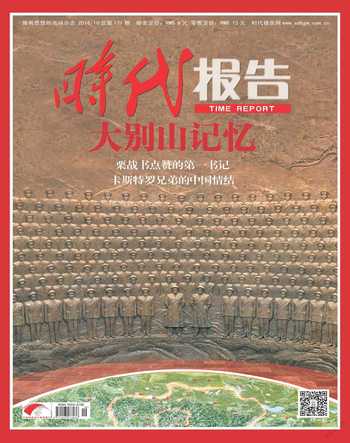

进入郑维山故里,是一片空旷的广场,矗立在眼前的“红四方面军将士纪念馆”,显得庄严,肃穆。

在纪念馆大厅正中的位置,展示着红四方面军的历史功绩。郑维山的人物介绍被放在突出位置,有“少年猛将,劲旅中坚”“纵横华北,战无不胜”“驰骋疆场,屡建奇功”等版块,呈现出一名将军赫赫战功的历史画卷。

在1982年12月,中央军委任命郑维山为兰州军区司令员。临行前,邓小平专门召见了他,语重心长地说:“交给你两个战略任务,一是希望用二十年时间绿化大西北,二是选拔和培养十个接班人。”

次年1月,郑维山到兰州军区赴任。为了响应邓小平绿化大西北的号召,他亲自找到育林专家刘亚之请教。他对刘亚之说:“我今年六十有八,拼上这把老骨头也要为子孙后代造福。”

“郑司令,昔日左宗棠率清兵在西北种树,后人称之为‘左公柳’。今朝你率解放军绿化黄河两岸,老百姓也会叫它‘郑公柳’啊!”刘亚之感慨道。

屋脊洼村的村民郑元寿说,沿纪念馆两侧的鹅卵石小路往上爬,就能看到将军石——郑维山将军的骨灰就撒在那块巨石后面。郑元寿和我们一起爬山,步履异常轻健。74岁的老人,一生守在屋脊洼村,他已记不清自己到过将军石前多少次。

2000年4月,自感来日不多的郑维山把孩子们一个个叫到床前,郑重地告诉他们:“我死后,不要向组织上要什么评价。我是一名共产党员,是人民军队的一个老战士,在生平上写上这两句话就够了。遗体让医院解剖之后火化,骨灰撒在大别山屋脊洼的大山上。”

至该月中旬,郑维山的病情急剧恶化。4月18日,中央军委副主席张万年要秘书打电话,将郑维山的长子勤清从山西的演习场召回。次日,郑维山将勤清叫到床前,一字一句地口述:“万年副主席并中央军委:我身体日渐不支,自觉时间不长……人总是要死的,这是自然规律。我郑重要求:一旦我不行了,请组织适时停止对我的治疗和抢救,以减少不必要的开支,能节省些药品和经费,也算是我这个老党员、老战士对党的最后一点贡献。丧事从简,中央早有提倡。我是带头签字的老同志之一。我死后,不开追悼会,不搞遗体告别,也不搞送别仪式。尸体火化,骨灰撒在大别山屋脊洼的山上……”

信送走后,郑维山拿下氧气罩,气喘吁吁地对医院领导说:“再治也没有什么意义了,停止治疗吧。”大家都劝他,不要放弃,要配合治疗。他非常费力地说:“针别打了,那么贵,净浪费,省下来造军舰,比用在这儿强。”说到此处,他抬起满是输液针孔的胳膊,颤抖地伸出两个手指头。大家都没明白什么意思,过了一会儿,他吃力地说:“印度还有两艘航母呢,我们到现在连一艘都没有啊!”

信送到中央军委领导案头,张万年看后十分感动,当即批示:“郑维山同志的信我看了,非常感人,确实感人,信要保存好,他的这种精神,在部队人生观教育中要讲。”

鹅卵石路的两侧,掩映着苍松翠柏。一路向前,我们先是来到了“将军亭”。将军亭的亭柱上镌刻着一幅长联“十三岁革命出生入死历经百战功勋赫赫垂青史,十五岁入党赤胆不改一身正气忠心耿耿昭后人”,精辟地概括了将军的一生。

2000年5月9日晚9时10分,铁血战将郑维山安详地闭上了眼睛。

6月12日上午,大别山惠风和畅,天高地迥,白云如歌。

遵照郑维山的遗嘱,长子勤清、次子伟卫、四子勇湧代表母亲孙景波,将父亲的骨灰撒在屋脊洼背后的大青山上,撒在郑维山小时候经常玩耍的巨石边。

北京军区、兰州军区早早地派人来到屋脊洼,在济南军区部队的协助下,把那块巨石四周清理出来,并将著名书法家李铎手书的“将军石”三个大字镌刻在上面。“将军石”前侧竖有一碑,上刻著名作家魏巍早年为郑维山题写的一首诗:赫赫猛将出少年,行似疾风势如电;今晚出动夜老虎,明朝定有捷报传;纵横华北称劲旅,金城一战美胆寒;平生视敌如草芥,豪气冲天斗群顽。

站在将军石前,举目四望,只见群山环抱,松柏森然。将军遗风已然化作山脉,永远屹立在后人心间。

生前为国尽忠,死后为母尽孝

从郑维山故里继续向大别山深处进发,车行22公里,便到了田铺乡许家洼村,这里是许世友将军的故里。

许是因为前来拜谒的人多,许世友故里已然是一个成熟红色景区的规模。从镌刻着“许世友故里”的大门进去,经由不甚繁华的商业街区,穿过碧色满塘的几座水池,拾阶而上,就到了“许世友将军故居”。在堂屋正中,放着许世友生前自备的一口棺材。

1979年10月22日,远在广州的许世友给身居新县的长子许光写了一封信,并寄去50元钱,让他给自己做一口棺材以备后用。后来又写信叮嘱许光,棺材不要做得太好,比一般百姓差点就行。

6年之后,1985年的10月22日,许世友逝世,与他写信做棺材的日期冥冥中巧合。

许世友的卧室极其简陋,他的一生共有三段婚姻。为了怀念生养他的田铺乡,他将第三任夫人田明兰的名字改为“田普”。

许家的堂屋是许世友的母亲于1950年改建,13岁那年,许世友的父亲在贫病交加中离开了人世,从此他与母亲相依为命。“活着尽忠,死后尽孝”成为许世友生前恪守的人生信条。

在著名画家拇指先生所绘的《许世友故居》中,门前的一条小路让人产生强烈的视觉冲击力。据介绍,许世友曾有三跪慈母的感人之举。其中一次,是在1958年,许世友回家探望母亲,由于交通不便,把车停在新县县城后,赶着马匹回家。回到家中见母亲不在,他便凭着儿时记忆中的小路寻找,在半路上看到一位白发苍苍的老太太,正背着柴艰难前行。许世友一时竟没认出是自己的母亲,还是母亲叫了声:“友伢子,你回来了!”许世友闻声后,不顾众人在场,扑通一声跪在地上,老泪纵横,表示生前不能为母尽孝,死后定要为母守坟。许世友故居门前的这条路,被后人称为孝母路。

某种程度上,这也成为许世友强烈要求回乡土葬的原因。

1985年,许世友病重期间,交代秘书给中央写去报告。报告中说,自感来日不长,对组织别无他求,要求组织同意他死后运回故乡土葬。理由是自幼参加革命,报效生母不足,死后葬在老母坟边以尽孝道。

时间一天天过去,将军的病情一天天恶化,他经常在朦胧中询问报告是否有了回复。

许世友的报告送到北京,中央领导和中央军委领导均有传阅。然而1949年之后,除了毛泽东和任弼时没有火葬,还没有人要求土葬。谁也做不了主。最后,报告送给邓小平,请他拍板。邓小平思前想后,最后感到许世友毕竟是许世友,全国只有一个,便在报告上批示:照此办理,下不为例。

时年10月26日,许世友逝世后的第4天,中顾委副主任王震受邓小平委托赴南京军区,郑重传达邓的意见。他说:“许世友在60年戎马生涯中,战功赫赫,百死一生,是一位具有特殊性格、特殊经历、特殊贡献的特殊人物。邓小平同志签的特殊通行证,这是特殊的特殊。”

然而,在特殊之后邓小平还加了六个不准:第一不准成立治丧委员会;第二不准开追悼会;第三不准登报宣传;第四下葬期间要秘密进行,不准搞任何仪式;第五不准家属子女外传;第六不准立碑。

许世友将军墓坐落在将军故居后的好汉山(来龙岭)的山坡上,离许母李氏墓不足50米,占地78平方米。苍松翠柏中,一个圆圆的坟头静穆地卧在那里。墓前的碑文上刻着著名书画家范曾书写的“许世友同志之墓”7个大字,因为有“不准立碑”之说,这块墓碑是由杨尚昆和徐向前以个人名义所立,碑文没有落款,而是以同志相称。

在许世友逝世16年后的2001年,他的妻子田普将许世友生前收藏的10295枚毛主席像章悉数捐出。置身毛主席像章展厅,宛如徜徉在一片红色的海洋,“太阳最红,毛主席最亲”“东方红,太阳升”“大海航行靠舵手 干革命靠毛泽东思想”“全国山河一片红”等不同版块都有独特的设计图案。其中一款忠字百像章是一个突出的主题,每一枚像章上有一个到三十个“忠”字不等,一个忠字代表一心一意忠于毛主席,三个忠字代表忠于毛主席、忠于毛泽东思想、忠于毛泽东革命路线,三十个忠字代表当时全世界30亿无产阶级对毛主席的无限忠诚。

目前人们所能看到的许世友生前最威武的一张照片,摄于1955年他被授予上将军衔时,时年许世友50周岁。在这一年的秋天,中南海怀仁堂,拉开了中国人民解放军陆海空三军首次大授衔的序幕,从元帅到士兵,授予军衔,佩戴勋章,共享巨大荣誉。在这一次授衔仪式上,许世友、郑维山分别被授予中国人民解放军上将、中将军衔。

从1955年解放军首批授衔到1965年取消军衔制,新县籍开国将军占43名。除许世友、郑维山之外,吴先恩、张池明、范朝利、李德生、王大华等人也在漫长的革命斗争中脱颖而出,创造了大别山革命老区红旗不倒的不朽历程,他们用血肉之躯筑造了共和国建国史上的将帅丰碑。