追溯“汪辜会谈”轶事

2015年11月7日下午2时59分,在新加坡的香格里拉大酒店大厅右侧的东陵厅,来自全球各地620多名媒体人,见证了世人瞩目的中国海峡两岸领导人习近平、马英九长达1分20秒的握手。这穿越了66年风雨的历史性瞬间,翻开了两岸关系历史性的一页。世界上几乎所有主流媒体都在头条报道了此次“习马会”,而且几乎都用到了一个词——“historic”,全世界都在见证历史。

而在两岸关系发展史上,同样是在新加坡,1993年4月首次举行的“汪辜会谈”同样是具有里程碑意义的一次会面。

彼时,作为“汪辜会谈”的亲历者之一,笔者曾赴狮城采访这一事件。就在“习马会”即将正式登场的前夕,我特地再次走访了位于新加坡亚历山大路456号的“汪辜会谈”的旧址——海皇大厦,解密当年的——

1993年4月27日。

新加坡,海皇大厦。

这个日子和异国的这座地标性建筑,注定成为中国海峡两岸发展史上的一个里程碑。

曾经阴云密布,同胞隔海相望,亲人音讯断绝,给无数家庭留下了刻骨铭心的伤痛,甚至是无法弥补遗憾的44年的台海坚冰,在汪道涵和辜振甫两位老人诚挚炽热的胸怀中慢慢消融,在镁光灯和无数媒体见证下,历史性“握手”的一幕最终定格。

第一次踏出国门的我作为特派记者,赴新加坡采访了这次以两位老人姓氏命名的——“汪辜会谈”。当时,在中国内地,仅有北京和上海两地共16家和涉台口相关的媒体采访这次会谈。

一

第一次“汪辜会谈”,还要从1987年谈起。

1987年7月14日,台湾宣布解除“戒严”。长达30多年的两岸隔绝状态被打破后,两岸人员往来和经济、文化等各项交流随之发展起来。此后,台湾当局不得不调整“不接触、不妥协、不谈判”的“三不政策”,于1990年11月21日成立了接受台湾“行政院”指导、“陆委会”为其主管机关、实际上具有半官方性质的、与大陆联系与协商的民间性团体——财团法人海峡交流基金会(简称“海基会”),并于翌年3月9日开始挂牌运作。为便于与海基会接触、商谈,中共中央台办、国务院台办于1991年12月16日成立海峡两岸关系协会(简称“海协会”),并授权以坚持一个中国原则作为两会交往和事务性商谈的基础。

此后,1992年3月到1993年4月,海协会和海基会进行了多次事务性商谈,期间(指1992年11月16日)还确立了著名的“九二共识”,最终,在进行17次函电往来以及预备会议磋商后,海协会会长汪道涵与海基会董事长辜振甫之间首次会谈即“汪辜会谈”于1993年正式在新加坡举行。

这次会面,是海协会、海基会最高负责人之间的首次会晤,也是40余年来,两岸高层人士的首次接触。尽管这次会谈只局限于民间性、经济性的范围,但其本身所具有的意义在当时引起了两岸和国际社会的普遍关注。

1993年4月24日上午8时28分,我们乘坐的航班从上海虹桥国际机场起飞,这是东方航空公司首航新加坡。约5个小时以后,飞机平安降落在新加坡樟宜机场。

下午4时45分,我们一行9人刚到达丽晶酒店,就得到一个信息:下午5时30分,会谈双方的“二号人物”唐树备和邱进益将在亚历山大路海皇大厦举行新闻发布会。

于是,我们顾不上办理入住手续,将行李箱包托付给总台小姐,便驱车直奔海皇大厦。

时任海协会常务副会长的唐树备和海基会副董事长兼秘书长邱进益,在新加坡的预备性磋商当天结束。“汪辜会谈”的所有准备工作全部就绪。

翌日中午12时,唐树备在丽晶酒店的夏宫,邀请来自中国大陆的记者和部分香港记者共进午餐。唐先生用一口纯正的上海话同我们几个上海记者交谈。他说:他祖籍上海,是在上海出生的唐家第八代,在南洋中学读过6年书,1949年后历任上海市总工会干事,《福建日报》社编辑、记者站站长。1955年,被派往越南河内任《新越华报》社编辑组组长。1957年后,任中国新闻社广播部编辑组组长。1971年起,出任外交部领事司副处长,中国驻日本大使馆一等秘书、领事部主任,外交部领事司处长。此后,唐先生曾任中国驻美国旧金山总领事、驻美国使馆公使。1988年,任外交部台湾事务办公室主任。1993年,到海协会工作。他说,他在旧金山时,与汪道涵结识,他们的友谊就是从那时开始的。当我们的话题转向即将举行的“汪辜会谈”时,唐先生笑道:“见一次面总比不见面好,见两次面比见一次面好。见面一次情,见面总有缘。双方能心平气和地坐下来谈,就是很大的成果。”他还说:“我们是敲锣打鼓的,最后要由汪老和辜先生来确认。”

二

4月25日下午4时,我们驱车赶往机场,等待汪道涵会长的到来。此时,机场贵宾厅已聚集了200多名中外记者。

5时25分,身着中灰色西服的汪道涵偕同夫人孙维聪及随行人员,踏着红地毯,步入贵宾厅。78岁的汪道涵面带微笑,神采奕奕,在安保警察的护卫下,先入休息室。5分钟后,他和唐树备一起来到记者们等候的小会议室。

汪道涵先念了简短的书面讲话稿。他说:“我认为,为了中华民族包括2000万台湾同胞的根本利益,两岸同胞应面对未来,把握住国际发展的趋势所赋予我们中国人的历史机遇,以宽阔的胸怀向前看,加强合作,携手努力,共同振兴中华。我深信,只要双方本着相互尊重、平等协商、实事求是、求同存异的精神,就一定能使这次会谈顺利进行,并取得积极成果。”

继而,汪道涵当场接受记者的采访——

有记者问:汪会长这次来新加坡之前,是否同江泽民见过面?

汪道涵笑着说:我来之前,曾同中共中央统战部部长、国务院台湾事务办公室主任王兆国见过面,并交换了意见。

有记者问:不知汪会长对这次会谈有什么看法?

汪道涵笑答:这次会谈能够举行,是海峡两岸有关各方共同努力的结果,也是两岸交往中跨出的重要一步。

20分钟以后,汪道涵及随从离开机场贵宾厅,驱车前往下榻的丽晶酒店。

4月26日下午2时30分,海基会董事长辜振甫先生从台北飞抵新加坡。他同夫人辜严倬云沿着昨天汪道涵一行踏过的红地毯,走向贵宾厅。辜振甫也向记者宣读了简短的讲话稿。

他用轻细的声音说:“海峡两岸,不仅有地理、历史、文化的溯源,更有血浓于水的民族感情……展望未来,如何消除彼此间多年来的隔阂与离异,这的确是一项十分艰巨的工程,企盼海峡双方都能以开阔的胸襟、理性的了解、高度的智慧、务实的态度以及稳健的步伐来加以推动。今后,海峡两岸的中国人都应该扬弃‘零和’的逻辑,秉持‘双赢’的理念,相互扶持……海基会与海协会已跨出了历史性的一步,我祝愿也相信这一步可以为两岸的中国人在追求他们的理想上,带来更大的希望与更强的信心。”

时年76岁的辜振甫来头不小,他是中国国民党中央常委,经济实力在台湾排名前6位,是个巨富,是10多个大公司的董事长。辜振甫还是京剧票友,常登台扮演诸葛孔明,他还擅长油画及古典诗词,并能创作小说。

三

4月27日,我们等待一个历史性时刻。

这个时刻,终于来了——

上午8时35分,我们到达海皇大厦。海皇大厦是新加坡船务公司的一幢办公楼,周围绿荫遮地。时任新加坡总理的吴作栋曾在这幢楼里办公。

我们凭胸前的采访证进入大厦,乘电梯上了四楼。在进入会议厅之前,还要通过安全检查。但每一个记者都明白,如果你想抢到一个好的拍摄位置,一定得提早很多。原以为自己能争到“宝位”,进去一看:嘿,那真是“莫道君行早,更有早行人”,记者席上的好位置已一抢而空!来自台湾的同行梁宝华先生称,有的清晨6时就开始排队了!

会议厅四壁竹枝装饰,淡雅整洁,四周布置着新加坡的国花胡姬花。中间一条长桌,长桌两边分别是10把黄皮转椅。

为了体现两岸的“对等”,10时05分,汪道涵和辜振甫两位老人同时从两扇电梯门内走出,并肩迈入会议厅,他们身后是相对的各自9名会谈人员。霎时间,闪光灯亮成一片。

当汪道涵和辜振甫在相对的5号位入座后,两人又随即站了起来,各自稍倾前身,伸出右手相握。这时,全场动容,快门声响成一片,闪光灯将会场照得如同白昼。桌子两端的记者们沸腾了,不停地喊道:“这边,这边。再来一次,再来一次!”汪、辜两位老人也被现场气氛感染了,笑容满面,一次又一次地握手,连续握了4次,还频频向记者们致意。这友好而又热烈的场景持续了5分钟,恰似坚冰消融,春意浓浓。随后,他们面对面入座。记者们退场,“汪辜会谈”正式开始。

一个半小时以后,唐树备和邱进益分别在4楼和26楼召开新闻发布会,向记者们传递会谈情况。唐树备说:“汪辜会谈”的气氛是融洽的。

友好的气氛一直延续到下午。当唐树备与邱进益在继续上午的会谈时,汪道涵夫妇和辜振甫夫妇同去松林俱乐部品茗。两位老人聊家常,谈京剧,叙往事,情思翻飞。汪道涵向辜振甫赠送了10盒中国京剧大全的录像带;辜振甫回赠了陶瓷制品和水晶工艺品。

夜幕降临。汪道涵夫妇、辜振甫夫妇,以及海协会和海基会的全体人员,又相聚在有着中国传统建筑风格的董宫酒店夏莲厅。汪道涵在此宴请辜振甫一行。

晚宴9道菜:乳猪鳝片、乳酪龙虾、琵琶雪蛤膏、董园鲍翅、官燕炖双皮奶、木瓜素菜,以及3种海鲜。饭是荷叶饭,还有一道水果拼盘。9道菜道道有寓意,我还曾在自己的一篇报道中写道:挨序而来,你我“情同手足”,同是“龙族一脉”,今夕“燕语华堂”,“琵琶琴瑟”和鸣,谱一曲“喜庆团圆”,祝大家“万寿无疆”,海峡两岸的“兄弟之谊”能“前程似锦”“三元及第”。别出心裁的9道菜由董宫中餐部运作经理许德全设计。他说:“我经常设计这种菜单,这9道菜是我的灵感之作。”于是,大家在这份特殊的菜单上签名留念。汪道涵在菜单上题词:佳肴佳味,手足之情。辜振甫题写了:但知春意发,谁识岁寒心。

结束这历史性一日的采访,我踏着新加坡迷人的夜色,返回下榻的丽晶酒店,写完稿子,心绪翻滚,一夜难眠……

4月28日上午,汪、辜与他们的夫人各自活动。

汪道涵和辜振甫分别拜会了新加坡工商总会的华侨领袖,其中有大名鼎鼎的连瀛洲博士、年轻有为的郭令裕会长。

汪夫人和辜夫人则去新加坡本岛南部仅半公里的旅游胜地圣淘沙游览。当有记者问及两位夫人对“汪辜会谈”的看法时,汪夫人说:这是先生们的事情。辜夫人笑道:他忙他的,我忙我的,我相信我的先生能处理好自己的事情。

两位夫人的妙答,引得记者们笑声朗朗。

四

4月29日上午9时过后,200多名中外记者早早聚集在海皇大厦,等待“汪辜会谈”成果的相关协议签署。

四楼会议厅作了重新布置,呈台上台下之形态。台上置有一张铺着红绒布的桌子,桌子中央放有一盆胡姬花。桌后是并排的两把椅子,椅子后面安放了一排台阶。而台下是记者们的活动场地,比会谈那天宽裕多了。

10时40分,汪道涵夫妇和辜振甫夫妇,在两会代表的陪同下,步入会场。这时,摄像机和照相机纷纷作响。

两位老人面带微笑,走上台,并排坐到椅子上,两位夫人站立于后,两会人员分两边站在台阶上。

10时45分,汪、辜分别提笔签署了4项协议:《汪辜会谈共同协议》《两会会务与会谈协议》《两会公证书使用查证协议》《两岸挂号函件查询、补偿事宜协议》。

在签约过程中,汪、辜交换了一次座位,以示友谊和平等。4份协议也分两个版本,一个繁体字版,一个简体字版。

签约完成后,两位老人又一次热烈握手,并互换了签名用的自来水笔,以作纪念。最后,工作人员递上香槟酒。汪、辜频频举杯,两位夫人和两会全体人员也举起香槟酒,两岸同胞不断碰杯,共祝会谈圆满结束。

随后,汪、辜分别在4楼和26楼向记者们作了最后讲话——

汪道涵说:我和辜振甫先生一见如故,这次会谈也增进了彼此的友谊,我们希望有更多时间增加彼此的了解,所有协议只是文字,更重要的是实质,这就要看今后的行动了。

辜振甫评价这次会谈是跨历史性的一步,为两岸将来的发展,打下了一个良好的基础。他重申:会谈的过程是透明的,就其成果也证明会谈的本质是民间性、事务性、功能性、经济性的,当可消除少数人的疑虑。

至此,“汪辜会谈”的所有议程全部完成。

五

1998年10月14日,在两岸同胞的共同努力下,海基会董事长辜振甫赴上海、北京的“参访”活动终于成行。辜先生是近50年来第一位踏足中国大陆的由台湾当局正式授权的代表,大陆方面对此次参访十分重视,并给予很高的礼遇。

10月15下午,辜振甫与汪道涵在上海和平饭店和平厅再度会晤,这是两岸两会自1995年6月中断商谈以来的首次高层对话,亦是1993年4月“汪辜会谈”之后的第二次握手。双方在会晤中达成了4项共识:

一、两会决定进行包括政治、经济等各方面的对话,由两会负责人具体协商做出安排。

二、进一步加强两会间的交流,包括两会负责人等多层次的互访。

三、涉及两岸同胞生命财产安全的事件,两会将加强个案协助,相互委托。

四、辜振甫先生邀请汪道涵会长访问台湾。汪道涵对此表示感谢,愿意在适当的时候到台湾访问,加深了解。

“汪辜会晤”所达成的4点共识,为长远的统一事业先行铺平道路……

……

时光荏苒,当年“汪辜会谈”的两位主角已分别于2005年1月3日和12月24日先后驾鹤西去。现在,海皇大厦那幢白色的26层高楼依然矗立海滨,大楼附近热带植物组成的绿色景观,与当时留下影像中的情景无异。只是位于大厦顶部的醒目的海皇集团标NOL已经不在。当年曾举行历史性会谈的4楼会议厅已经被重新粉刷分隔,不见当年模样。笔者从海皇集团公关部获悉,海皇集团已经易主,现在大厦的主人是当地房地产发展商——飞龙集团。

海皇大厦与香格里拉大酒店的距离仅约7公里,从“汪辜会谈”到“习马会”却隔了22年。我很幸运,亲眼见证了这一历史时刻。

可是对另一群人来说,海峡有着更深厚的意味。

我曾采访过一个名叫钱青的男人。1949年,身为国民党军官的他抱着“中国人不打中国人”的念头留在大陆,之后历经沉浮。作为曾经的抗战老兵,他依然会说:“国家危难之际,我不打仗谁打仗?”

我也记得有个叫美君的浙江姑娘。1950年,她坐船去台湾,以为很快就回来了,没想到所谓“很快”是45年后。美君有个女儿,叫龙应台,是拥有“台湾女鲁迅”声誉的文化名人之一。女儿在书中写道,美君后来生病,不认得女儿,却一直记着自己的老家在浙江淳安。

这些人,都是最普通不过的百姓,被历史的洪流推着往前走。对他们而言,大陆和台湾之间那片海,是牵挂、乡愁,他们会老、会死,那积攒一辈子的情绪,还能遗传多少给后代?

这也让我更加确认两岸领导人会面的必要性。

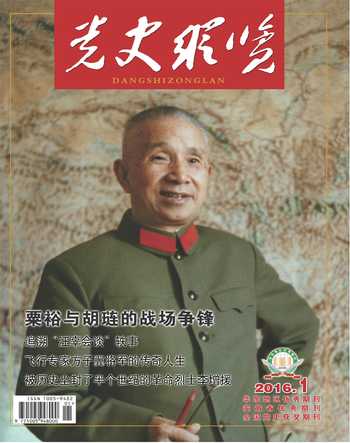

2015年11月7日,两岸领导人习近平、马英九在新加坡香格里拉会面握手,翻开了两岸关系历史性一页。习近平在习马会致辞中说,两岸关系66年的发展历程表明,不管两岸同胞经历多少风雨,有过多少时间的隔绝,没有力量能把我们分开,因为我们是打断骨头连着筋的同胞兄弟,是血浓于水的一家人。在期待了太久太久之后,终于可以告慰那些用一生盼望着今天的前辈们——“一切皆已开始,历史不会倒退。两岸携手并进,必将会有更加美好的明天!”(题图为1993年4月27日,新加坡海皇大厦“汪辜会谈”。周军/摄)

(未经作者同意,任何报刊不得转载或摘编)

(责任编辑:吴玫)