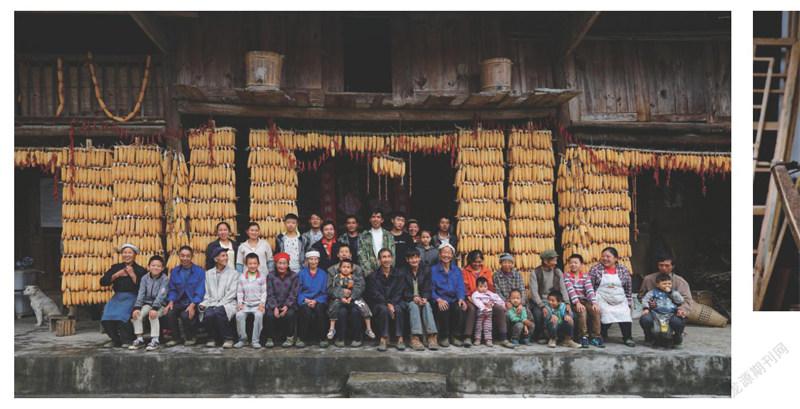

一个古村落的复兴之旅

唐余方

在武隆县后坪乡天池苗寨,人们曾闻到过“死亡”的气息。

这是一座拥有几百年历史的苗家古村落,深处高山,几近山顶,苗族人世代在这里生活,日出而作,日落而息。

1989年,一条名叫“桐后路”的毛坯小路挖至天池苗寨。

山峦如弓背,山路似弓弦——这条在山腰上凿出的路,似乎要将这个苗家古寨射向远方。

年轻人开始顺着这条路“出走”,去拥抱现代文明,他们身后的古老村落,却在远去的脚步声中日渐衰败。

出走

罗启华是土生土长的天池苗寨人,在他的儿时记忆里,放牛是日复一日的工作,毫无诗意可言。

每当晨曦初露,罗启华就得赶牛上山。

他守着牛吃草,抬头望见的是山,山的后面还是山,就像与他如影随形的贫困,翻不过去,也望不到头。

家里唯一的经济来源,是他赶的牛和圈里的猪。

“所有人都是看天吃饭。”当罗启华还是个放牛娃时,桐后路还未修到天池苗寨。

所以,罗启华并不知道,大山之外,还有另一个世界。

1989年,一条毛坯小路通到天池苗寨,路的这头是武隆县桐梓镇,那头是后坪。

没多久,一辆485四轮车“突突突”地从寨子后面开过,罗启华第一次看到了车。

桐后路通了之后,山寨里有了第一个外出打工的人,他叫何祖伦。

离开寨子之前,何祖伦来到罗启华家里,找他父亲罗兴太借了路费,然后就沿着桐后路出山了。

何祖伦去了河北省一家砖厂打工,过年时回到天池苗寨,到罗家还了钱,还给罗兴太买了酒。

何祖伦带回来最重要的东西,是他嘴里面神吹的外面的“花花世界”。

因为何祖伦的鼓惑,这年春节后,十几个年轻人跟着他出山了,罗启华的姐姐罗开兰就是其中之一。

“哪个女娃要出门?”罗兴太反对。

但是,老人的反对与年轻人眼中的憧憬相比,是那么苍白无力——罗开兰义无反顾地走了。

那时,初中还没毕业的罗启华不明白,外面的世界为什么会有魔一样的吸引力。

颓败

1992年,罗启华初中毕业后,去了附近大毛坡沙场干活,抡起铁锤把大石头砸碎,“弄得满手血泡,还没多少工钱”。

“外面有个石灰厂,工资高,你去不去?”姐夫想带他走出大山。

“去!”罗启华兴冲冲地跟着姐夫出了门。

他们先走路到桐梓,然后坐车到武隆县城,再坐船到重庆。

“到县城,看到一片彩灯,觉得好漂亮。坐船看到好多人,心里又害怕。”罗启华紧跟姐夫,生怕走丢了。

坐了两天两夜火车,他们终于抵达浙江富阳石灰厂。

“石灰厂工作并不轻松,但工资高。”进入工厂第二年,罗启华就成了家。

第三年,妻子跟着他一起外出打工,之后十几年,夫妻俩便很少回家了。

罗启华的三个孩子,一直留在山寨里。

罗兴太和老伴不仅要下地干活,还要照顾孙女们。

“干活必须把孩子带着一路。”插秧时,罗兴太得把孙女放进背篼,用四根树杈固定在田坎上;收割稻谷时,罗兴太背着孙女,不小心坐进地里,背上的娃“哇哇”直哭,罗兴太心都要碎了。

“也想他们回来,但没办法,要挣钱。”村里只剩下一帮老人和小孩。

很多宅子人都走空了,推开门,黑黢黢、空荡荡的。

年复一年的日晒雨淋,再加上无人修缮,一些房屋就颓败了,有的已经摇摇欲坠。

申报

2011年,张伟调任武隆县城乡建设委员会副主任,分管村镇建设。

一次下乡调研,张伟惊喜不已:“我竟然发现了很有民族特色的古村落,以前一直以为武隆没得。”

这个发现,让张伟从此不安分起来。

他开始到武隆许多偏僻之地寻找古村落,“每个古村落都很偏僻,车都跑坏了两辆”。

寻找,带给张伟的,一半是惊喜:“发现了好多个,有的美得让人惊叹。”另一半是担忧:“很多古村落正在死去——原住民都走了,房子也衰败了。”

2011年,张伟来到一个偏僻的古村落,当地人已经开始了对传统建筑的拆建。

“这些不能拆啊!”张伟制止。

“这么烂,给你住,你住吗?”村民的话,让张伟一下语塞。

“古村落是民族传统文化赖以生存、延续、发展的重要文化空间。保护好古村落,就是保护好文化的根基,就是留住可以触摸的乡愁。”这样的拆建,让张伟揪心地疼。

不保护古村落,以后何以安放我们的那一抹乡愁?

揪心的张伟,立马展开两大行动。

一是和乡镇政府沟通,对这些传统建筑,一不准拆,二不准卖,并利用国家CD级危房补助资金修缮,既保护古村落,又保证村民居住安全。

二是动员武隆县城乡建委申报国家传统村落——2014年,成功申报了三个。

修缮

2013年,武隆县城乡建委将天池苗寨作为国家传统村落示范点进行修缮。

“要保护古村落,就得用‘修旧如旧’的办法,还原传统建筑风貌。”张伟说。

2013年冬天,张伟和后坪乡领导来到天池苗寨,召开苗寨修缮工作动员大会。

“房子能不能拆了建成砖房?”村民问。

“不能全部拆了重来。”张伟回答。

“那我们要做些什么,政府又要做些什么?”村民又问。

“政府会组织工匠,根据房屋外貌进行修缮,并作旧处理。室内改造老百姓自己负责,政府给予500元装修补助。”张伟回答。

…………

在浙江的罗启华听说这事,快过年时,赶回了村里。

“房子室内改造基本靠我们自己出钱,所以,我很犹豫修不修,怕把钱投进去没价值。”罗启华直挠头。

一天,罗启华闲逛到村民陈永梅家。

陈永梅从2011年开始就不再外出打工——因为那年夏天,三十几个城里人来到了天池苗寨。

“来避暑,想住在你家。”他们告诉陈永梅。

这群人喜欢村里的建筑,还爱上山摘野果,到天坑玩,去看高山湖泊……

他们离开时,给了陈永梅每间房1200元的房费。

那年之后,年年都有城里人来天池苗寨避暑,陈永梅刚刚装修完的家,成了他们住宿的首选。

陈永梅的故事让罗启华一下想通了。

“村里以前接待能力很差,我家宽敞,装修好了就能搞接待。”罗启华说。

那个晚上,罗启华一家人围着柴火取暖。

“政府改造外观,室内我们自己修吗?”罗兴太问。

“修,当然修!”罗启华挥手说。

柴火越来越旺,一家人看着熊熊火光,仿佛看到了红火的希望。

发展

天池苗寨地处高山,素有种茶的传统。

村里有个叫赵伟成的人,想把绿茶做成产业。

赵伟成以前也在外打工,2009年回到了苗寨,“父母年纪大了,两个孩子也在家,不放心”。

在外面长了见识的赵伟成,琢磨着在村里做点什么。

经过一番调研,赵伟成“发现”了村里的茶树,“都是散种,自家摘了吃,无人管理,茶树都荒废了”。

赵伟成心想:“那我就种茶卖吧!”

抱着试试的心态,赵伟成开始召集农户——有三户愿意和他一起种。

但茶叶产量少,形不成规模,生意一直不温不火。

“不想种茶了,准备再次外出打工。”赵伟成有点灰心了。

这时,张伟和后坪乡领导又来了:“规模做大了,才会有市场。”

于是,在张伟和乡领导的指导和动员下,赵伟成成立了武隆县洪山茶叶专业合作社,村里60余户人先后加入进来。

“现在,外面的人到天池苗寨,不仅可以买到好茶叶,还可以摘茶叶、做茶叶。”赵伟成扬着眉毛说。

茶产业的诞生,便这样留住了“赵伟成们”。

“保护古村落,不仅要保护古建筑,还要注重活态传承,保护生产、生活的文化和习俗。”张伟说。

活态传承的前提,首先是要留住人。

怎样才能把人留下?“必须要发展产业,让大家有稳定收入。”张伟说。

于是,在张伟和乡领导的张罗下,苗寨村民根据自家特点和所长,找到了一些稳定收入来源——乡村酒店、烤米酒、做老咸菜等应运而生。

回家

2014年年初,罗启华拉了几车木料,开始在原址上修缮“新家”。

新家宽敞明亮,很有苗族特色,又在村寨广场旁边,一进村就能看到,特别显眼。

二楼有15间房,罗启华打算用于接待。

重修新家时,罗启华摔伤了腿,便喜欢坐在二楼休养。

坐在二楼,他可以看到远处的山。

山,还是幼时看到的山。曾经以为翻不过大山的他,已经翻过了重重大山。

以前,走出去,是为了寻梦;现在走回来,也是为了寻梦。

以前,那个梦必须在外面才能实现;现在,这个梦正在苗寨肆意生长。

2015年12月,又是冬季,又是风起,罗启华却不觉寒冷。

前20年,夫妻俩大部分时间都在外度过,凄冷孤寂,常常牵挂家里,只能一个电话接着一个电话打。

2014年回家后,罗启华心里终于踏实了。

“亲人都在身边,回家就有饭吃,有归属感。”罗启华觉得,天池苗寨在变,但也没变——房屋还是从前模样,人还是那些人,大家依旧在农闲时一起跳舞,过年时一起烤羊……

2015年夏天,天池苗寨所有房屋修缮工作全部完成。在外打工的人差不多一半都回来了,村里的老人小孩都乐呵起来。

罗启华站在二楼,也能看到走在乡陌上的村民、正在修缮房屋的邻居、屋里溢出的袅袅炊烟……偶尔,还有嘹亮山歌从远处传来。