下文化部“五七”干校的日子(一)

石 湾

下文化部“五七”干校的日子(一)

石 湾

编者按:作者石湾为作家出版社原副总编辑。他撰写的《下文化部 “五七”干校的日子》一文是亲历“文革”五七干校生活的一个缩影。所谓的干校,是知识分子身心受难之所,中国曾有成千上万的知识分子曾在那里接受思想改造。石湾与文化界前辈陈勃、蔡若虹、吴祖光等艰难地度过了那段沉闷又荒唐的岁月,以真实的笔触还原那段受虐的历史。本刊将分三期刊登他的全文。敬请关注。

下干校基本上是“连锅端”

人的一生,最宝贵的时光莫过于青春岁月。而我宝贵的青春,却有三年在干校付诸东流。

我被下放劳动是在1970年初,比我所在单位的同事晚了半年。那时,文化部“五七”干校已由怀来县的沙城搬到了宝坻县的黄庄洼。从我的内心讲,对下放劳动是惧怕的。但这是毛主席的指示,谁也无法违抗。毛主席关于广大干部下放劳动的指示,是1968年10月5日在人民日报社论《柳河“五·七”干校为机关革命化提供了新的经验》中发表的。“文革”中,毛主席的批示、讲话或文章,都叫做“最高指示”,和封建社会的“圣旨”一词,没什么差别,别说是公开违抗,即便是稍有不敬,也是会把你打成反革命的。毛主席的“五七”指示,是他所谓在无产阶级专政条件下继续革命理论的组成部分,因此,他一声令下,广大干部就都走上所谓“五七”道路,“重新学习”去了。

当时,文化部分了两个干校,即文化部机关和中国文联、中国作协的干部下到湖北咸宁,而除作协以外的各个协会及隶属文化部的几个事业单位的干部,则下到河北怀来。为什么把文联及各协会的干部也归进了文化部干校呢?这是因为毛主席早就给文联及各协会定了性,“最近几年,竟然跌到了修正主义的边缘”,是“匈牙利裴多菲俱乐部那样的团体”,必须彻底砸烂。所以,在派工人、解放军毛泽东思想宣传队进驻上层建筑领域来领导斗、批、改时,文化部和文联及各协会是归属一个工、军宣传队指挥部管辖,而进驻文化部和文联及各协会的军宣队是驻张家口地区的65军派出的,其总指挥是65军的政治部主任张光,在干校选点时,就自然而然地先把目光落在了65军驻扎范围内的怀来县沙城的黑土洼。我之所以没有下沙城干校,是因为在此之前就抽调到驻文化部军宣队总指挥部的写作小组,写所谓大批判文章去了。

下干校基本上是“连锅端”。毛主席的指示里明明说“除老弱病残者外”,可在我们中国戏曲研究院,仅留下两三个留守人员,其余无论老弱病残,统统都下放到黑土洼去了。这就意味着在所谓“斗、批、改”的三大任务中,戏曲研究院只有“斗、批”两项,斗、批完了,也就散摊子了,将来干什么,谁的心里都没有数。我能留在写作小组搞大批判,实在是一种侥幸。而当时,正巧我妻子临产。那年月,年轻夫妇是请不起保姆的,我不用下干校,能留在北京照顾妻子坐月子,这当然是件令我窃喜的事。但是,万没想到我们写作小组辛辛苦苦写了半年,竟一篇大批判文章也没有能发表出来。不是我们无能,写不出文章来;也不是我们觉悟高,抵制写批判所谓文艺黑线的文章,而是因为我们搞的是“假批判”,写出的文章,统统被报社“枪毙”了。直到通知写作小组解散,让我们一过春节也都下干校时,军宣队总指挥部的参谋耿再飚(耿飚同志的侄子,有渠道了解到一些高层斗争的内幕)才向我们透了底,说派驻文化部的军宣队是归周恩来总理管的,而当时的舆论阵地都控制在江青、张春桥、姚文元手里,他们早就给当时仅有的几家报刊下了指示:驻文化部军宣队写作小组的稿子一概不能见报!这无疑是一个令人沮丧的消息。这分明是说,我们这些人,将来是干不成文艺这一行,只有下放干校长期改造了。

我们写作组共八人,组长是文化部电影文学创作室的马德波(后为北京电影制片厂负责人)和《电影艺术》的方杰,组员除我而外,还有《文艺报》的蔡宏声、《人民文学》的邹正贤、《戏剧报》的王兴志(即王行之)、电影文学创作室的苟煜升、《人民音乐》的韩建邠。蔡宏声和邹正贤属于作协,他俩去了文化部咸宁“五七”干校,其余六人就都下了文化部宝坻“五七”干校。我们的干校之所以从怀来县迁到了宝坻县的黄庄洼,是因为根据中央的指示,派驻文化部的军宣队被撤换了,改由河北省军区和湖北省军区派出宣传队分别进驻文化部的怀来和咸宁干校。河北省军区派出的宣传队也许是为了摆脱65军的“阴影”,刚进驻就决定将干校搬迁,着实将他们眼中的一大群“臭知识分子”苦苦折腾了一番。

在临亭口幸遇摄影家陈勃

我是独自乘去宝坻县城的长途汽车下干校的。印象中北京的长途汽车站是在东直门附近,一早上车,车开了有四个多小时,到临亭口下车。

临亭口是一个人民公社的所在地,小镇不大,那时没有农贸市场和民营企业,街上颇为冷清。前些年,电视剧《潜伏》热播,据一位文友说,该剧是根据天津作家龙一的同名小说改编的。小说只有一万多字,但人物关系设置特殊,编导姜伟竟然将其扩展成三十集的连续剧,这番功夫真是了得!另一位文友看过电视剧后曾发来电子邮件,说她在网上浏览,读到一篇署我名的文章,写“文革”期间随文化部门下放到天津临亭口附近的黄庄洼劳动改造。她注意到,只有我的文章和龙一的《潜伏》写作“临亭口”,而其他地方均写作“林亭口”。问我这里是否有个地名的历史沿革问题?随即我也上网浏览了一下,才知小说中余则成是到宝坻县的临亭口接翠平去的天津。当年宝坻是河北省的一个县,而如今已划归天津市,成为宝坻区。“文革”中的临亭口公社,也改为林亭口镇了。我注意到,网上有极少数企业的所在地,标的依然是“临亭口”,我不知这里面究竟有何地名的历史沿革问题,但一提起“临亭口”,四十多年前的情景就恍若眼前。

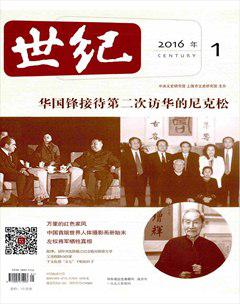

周恩来总理(左一)接见陈勃,右一为石少华

下了长途汽车,我问当地的乘客,到南清沟怎么走?有位个子高高的乘客打量了我一眼,微笑着问:“你是去干校三连吧?跟我走就是了。”我点头说:“是啊!”随后,他自我介绍说:“我是中国摄影家协会的,叫陈勃。”陈勃不仅是有名的摄影艺术家,而且还是摄协的秘书长。我知道,在中国文联的十大协会中,唯有摄协是毛主席亲笔题的会牌,摄协主席石少华还有幸成了教江青的摄影老师。因此,摄协在“文革”前执行的就不是周扬的“反革命修正主义文艺黑线”,而是毛主席的“红线”。身为摄协秘书长的陈勃,自然也就不是“走资派”,加上他一副和蔼可亲的面容,就更令我感到在此刻遇到他,是一种难得的机缘。

陈勃对我说,到干校所在地还有十多里路呢,已经十二点多钟了,咱们到镇上的小饭馆吃点东西再走吧!我就跟他进了一家小饭馆。我已经回忆不起那天我俩吃的是什么了,但有一件事至今印象犹深。那就是吃饭时陈勃悄声问我:“在里边一张桌子上吃饭的矮老头,你认得他吗?”我说不认识。他说:“他是中国美协的蔡若虹。”我一听这名字,不禁喔了一声。心想,这可是个大名鼎鼎的人物啊!抬眼看去,见蔡若虹买的是一碗红烧肉,吃得正香呢!陈勃叹了口气说:“他们五连的伙食很差,今天是星期天,老蔡是到公社改善生活来了。”蔡若虹是延安鲁艺美术系主任,“文革”前任中国美术家协会的党组书记,“文革”初就作为走资派被公开点名批判,说他是周扬文艺黑线在美术界的代表人物。陈勃和他显然早就相识,但我们不能等他吃完饭后结伴同行,因为他是属于中央专案组的审查对象,尚未定案呢!

上图:吴祖光晚年挥毫题写“生正逢时”,后排左一为本文作者;下图:“生正逢时”墨迹

一路上,陈勃告诉我,干校从怀来县的黑土洼搬到宝坻的黄土洼来,实在太匆忙,困难重重。据说这里有六七千亩荒地,开垦之后,生活上就可做到自给自足了。干校军宣队的一把手是河北省军区独立师的杨副政委,二把手是承德军分区的宋副政委。干校校部设在北清沟,下设五个连:一连由原中国影协、电影出版社组成,二连由中国摄协、电影剧本创作室组成,三连由中国戏曲研究院、中国舞协和中国民间文艺研究会组成,四连由中国音协、人民音乐出版社、中国音乐研究所组成,五连则由中国剧协、中国美协和中国曲协组成。全校学员有七百多人,分别借住在北清沟、南清沟、牛蹄河和李宦庄的老乡家里。因他主编的《中国摄影》杂志是毛主席亲自题写的刊名,所以不属于“周扬文艺黑线人物”,一下干校就受到军宣队的信任,被抽调到校部工作,是政工组的负责人。因此他了解干校的全面情况,说在我们干校,像蔡若虹这样属于中央专案组管的文艺界的名人,还有音协的吕骥,剧协的赵寻、凤子,美协的华君武、丁聪,影协的袁文殊、程季华、钟惦棐,以及我们中国戏曲研究院的张庚和吴祖光……搬迁时都不准许他们在北京停留,也没有让他们回北京去过春节,生活上的清苦是可想而知的了。

吴祖光因应邀到老乡家过年而挨批斗

像蔡若虹那样趁星期天到小镇上去买生活用品的机会,顺带改善一下生活,花的是他自己的钱,即使是被革命群众发现了,也很难给他上纲上线,定什么罪名。可我们连的吴祖光,却因为吃了贫下中农的“宴请”,而挨了一场批斗。这是我下干校后第一次参加连点名,听军宣队的王副团长训话时说到的“阶级斗争新动向”。

事情的经过是这样的:春节前,吴祖光得了急性阑尾炎。因他是属于中央专案组管辖的审查对象,不准他回京就医,只得到设备简陋、条件很差的公社卫生院去动手术。干校派了一个人去照看他,而实质上是去监管他。此人到了公社卫生院,便以革命干部自居,不但不好好伺候病人,反而还时常欺侮病人,竟将吴祖光花钱买的营养食品吃去了大半。见此情景,连医生和同病房的老乡都觉得此人有失身份,很瞧不起他。于是,富有同情心的老乡就邀祖光到他们家里去过年。祖光欣然赴宴,自然也买了些烟酒、糖果之类作为贺年的礼品。那位负责照看他的革命干部,理所当然不会受到老乡的邀请,他便因此而耿耿于怀,回干校向军宣队告了吴祖光的刁状,说吴隐瞒了自己的“黑帮”分子的身份,到老乡家去吃宴请,还以糖衣炮弹拉拢腐蚀贫下中农……军宣队一听,这当然是阶级斗争的新动向了,就立即派人去把吴祖光从病床上揪了回来。

我和祖光同在一个班。好在我是刚下干校,不了解情况,批判会上也就没有吭声。但这件事无疑是给我敲了一次警钟:住在老乡家里,千万别吃老乡家的一口东西!

南清沟是一个有百十来户人家的村庄。我们三连有一百多人,分散住在老乡家,往往是一户腾出一铺炕,一铺炕上要睡七八个人。初下去时,因为同铺的人中有几个打呼噜,常常令我失眠。后来劳动强度大了,累极了躺下就能睡着,也就慢慢习惯了。

初下放到南清沟时,我水土不服,常闹肚子,要服黄连素。因为那里是盐碱地,平时吃的井水有淡淡的苦涩味,被称作为咸水。我最不爱吃的是用咸水做的陈玉米面发糕,往往是因发酵时间没掌握好,又酸又涩,所以难以下咽。只有到星期天,才派人到牛蹄河去拉回“甜水”来,做两顿饭菜吃。所谓“甜水”,就是从机井里打出的水。周围村庄就牛蹄河有一口机井,若全干校的人天天都去打“甜水”,一口机井自然就难以承受。而当时国家供应的粮食也是以杂粮为主,大米、白面只占百分之四十。而大米中,还有精米和粗米之分。因此,只有在星期天,我们才能用从几里地外运回的“甜水”,做一顿精米饭吃。每到那一天,大家高兴得就像过年一样,早早拿着碗盆在食堂门口排队等候了。那时候,像我这样不到三十岁的年轻人,饭量都很大,精米饭少说一顿也得吃一斤。而每次打饭只能打满一碗,等第一碗饭吃完,再想去添第二碗,就几无可能了。幸好到干校后不久,我得到了一次跟卡车去唐山拉石灰的机会,花四毛钱买了两只大白瓷碗回来,一碗足可以存下一斤多米饭。

说实在的,生活上的清苦我并不惧怕,因为在“文革”开始之前,我就到更为艰苦的东北搞过“四清”。搞“四清”时,不只住在贫下中农家里,还规定“七不吃”“八不吃”的,几个月不知肉味是寻常事。而干校,毕竟是以连为单位起伙,每周总还能改善一两回生活,沾点荤腥。我们连食堂的一位掌勺的大师傅,叫刘善元,原是专给文化部副部长刘白羽开小灶的,烹饪技艺相当之高,即便是奶油白菜、烧茄子之类的素菜,也让你吃得有滋有味,赞不绝口。像他这样的高级厨师,本该留在京城的高档饭店大显身手的,就因为刘白羽被“打倒”了,他也无可奈何地随着文化部机关的“连锅端”而下了干校。真可谓“城门失火,殃及池鱼”,该着他倒霉,为我们这些下乡改造的“臭老九”陪了绑。他是一个非常和善的人,且十分健谈,矮矮胖胖,活像一尊笑面的弥勒佛。可从原先专给部长开小灶,改作为一百多人做饭的大师傅,劳动量不知加了多少倍!没过多久,他就患了高血压,难以坚持工作了。因此,每遇他病休,我们连的大锅菜就索然无味了。

凝聚人间真情的一座新坟

我下到干校之日,正是所谓清查“五一六”分子的运动进入高潮之时,连里笼罩着一片人人自危的恐怖气氛。当时,已揪出了几个所谓的“五一六”分子,都弄到宝坻县城隔离审查去了,美其名曰“办学习班”。而所谓的办学习班,就是大搞逼、供、信。或许你今天还是运动的积极分子,明天就会被人咬成为“五一六”分子,几乎没有一个人不是嫌疑犯。这种突然之间的人妖转换简直是司空见惯,不足为奇。那年,发生在我们连的最令人震惊的一件事,是所谓“五一六”嫌疑分子许树我的自杀。

许树我是中国舞蹈家协会的干部,也就三十出头的年纪,一个眉目清秀的苗条女子。从轻盈的步态上看得出来,她是舞蹈演员出身,受过形体方面的专业训练。记得是个阴雨天,军宣队把全连人马紧急集合起来,宣布“五一六”嫌疑分子许树我在准备对她实行隔离审查前“畏罪潜逃”了。这当然更是阶级斗争的新动向了。于是,军宣队就调集全连的运动骨干,兵分几路到宝坻、廊坊、天津和北京等地的车站码头去围追堵截,准备立即将她捉拿归案。可是,几路兵马出动了好几天,她所有的亲戚朋友家都查了个遍,竟未发现任何蛛丝马迹,仍不知其下落。那些天,没有被外派出去的人,留在连里的任务是排查许树我失踪前的活动,凡与她有接触的人,都得把每一个细节提供出来,不得有丝毫隐瞒。给我印象最深的是,有人说,她在失踪前曾用树枝在地上不停地写自己的名字。军宣队就以此为据,说她的资产阶级世界观从未得到改造,“树我”就是一切以“我”为中心,极端自私自利,足见她是个与无产阶级文化大革命顽抗到底的死硬分子,云云。

在那样的环境里,许树我能往哪里逃呢?即使她能潜逃成功,也只能在外躲避一时。全国都在大张旗鼓地清查“五一六”分子,用军宣队当时的话说,是撒下了天罗地网,一旦被抓着,就罪加一等!许树我其实也并没有潜逃,而是喝了敌敌畏在玉米地里自杀了。这是一个去摘嫩玉米吃的老乡发现的。大热天,又赶上下了几场雨,尸体已开始腐烂,是她散发出的一股恶臭味把那老乡吓了一跳。军宣队接到老乡的报告后,就让老乡就地挖了个坑,草草地将她埋了,连坟都没许垒。全连上下,笼罩着一片阴霾。至今我还记得,在紧接着召开的全连批判大会上,校军宣队的第一把手到会讲话时说的一句话:“这样的‘五一六’分子死了,也就是臭了一块地!”

听了军宣队领导的讲话,大伙儿都有一种毛骨悚然之感。显然,在他的眼里,我们这些下放劳动的“臭老九”粪土不如,只得任其处置。但大伙儿心里都清楚,许树我是含冤自尽的,所谓的“五一六”反革命分子,完全是强加给她的一种莫须有的罪名。最令人震惊的是,第二天清早起来,有人发现,在许树我的掩埋之地,居然用田里的土垒起了一座新坟。不用说,这坟是为了祭奠她而垒的,深夜去为她修坟的人,不只是需要一种过人的胆气,更是对许树我怀有一种至深的情感。当时,我们借住在老乡家里,七八个人挤在一铺炕上睡觉,半夜里谁扛锹出门干活,是瞒不了大伙儿的。可是,此事发生之后,竟然没有一人揭发检举他。不然,此举一旦被军宣队发觉,他是决不会有好果子吃的,少说也得把他当作“五一六”反革命分子的同伙挨一场批斗吧?因此,大伙儿心明似镜,都佩服他是个有情有义有血性的男子汉!

人间自有真情在,信然。

许树我的自杀真相被严密封锁

新垒的许树我坟堆一出现,很快就成了特大新闻,传遍了整个干校。当时大伙儿心里觉得最不近情理的是,为什么军宣队不通知她的家属或亲友来干校处理后事呢?难道是她丈夫所在单位不准许她丈夫来收尸祭奠,还是她丈夫为了保全自己的政治生命及前途,以示与她彻底划清界限而没有来处理她的后事?反正在没有许树我任何家属、亲人到场的情况下,就将她的遗体这样匆匆处置了,太让人感到憋屈。但当时谁也不敢说,不敢问,更不敢相互议论。直到“四人帮”倒台之后的1978年9月,许树我的冤案才得以平反昭雪,并在北京八宝山革命公墓为她举行了“安灵仪式”(因其遗骸仍在宝坻县黄庄洼),中国舞蹈家协会主席吴晓邦、副主席贾作光、文化部复查委员会负责人林辛冰及生前友好180多人参加了追悼活动。这时,她丈夫汪盛贵才得以公开了他为什么没有能到我们三连所在地为许树我收尸祭奠的不堪回首的经历。

许树我年轻时的优美舞姿

汪盛贵在“文革”前是中央民族歌舞团的大提琴演奏员、乐队副队长兼党支部书记。许树我出事时,中央民族歌舞团正下放在唐山小泊的军队农场劳动锻炼。汪盛贵记得很清楚,他是于1970年8月12日下午6时,以“出差办事”为名,随中央民族歌舞团军宣队的郑全兴连长,被骗到文化部宝坻“五七”干校校部的,一直闷到当晚8时,干校杨副政委、宋副政委等十几位军宣队成员才给他开会。先由一位苏科长向他简单介绍许树我为何“畏罪自杀、背叛革命”的所谓“事实经过”,然后,杨副政委说:“老汪同志,你是共产党员,许树我的自杀是错误的,你要站稳立场嘛!今天人已经埋了,你要看的话,可以再挖出来。我看老汪同志就算了吧!”汪盛贵毫无精神准备,突然得知妻子自杀的消息,如晴天霹雳,打得他头晕目眩,半天说不出话来。军宣队逼他表态,他不知说什么好,只好眼泪往肚子里咽着说:“许树我的死是错误的……她既然是‘畏罪自杀、背叛革命’,我可以与她划清界限,但我要求把许树我的定案结论用书面方式给我一份。”宋副政委马上说:“等以后寄给你。”

第二天上午干校没留汪盛贵,也没有告诉他许树我的埋葬地点,更没有让他去看许的坟地,即把他作为“现行反革命”的家属对待,干校的领导和校部的一般工作人员都不理睬他。

就这样,他被急速从干校送回了唐山小泊。回程途中,郑连长对他说:“汪盛贵同志,有关许树我死亡的问题,你要保密。不准告诉任何人。你是党员,叫人家知道了对你影响不好……”在当时的情况下,汪盛贵只得老老实实地答应了。不仅没有与原舞协的同志有任何的联系,就是连他的两个儿子及他的兄弟姐妹,都没有透露一点儿有关许树我已在干校自杀身亡的信息。到“四人帮”垮台,干校解散,他才知道,当年抓所谓“五一六”反革命分子的运动,是“文革”中“四人帮”制造的一大冤案。军宣队之所以不让他到我们三连来为许树我收尸、祭奠,是怕暴露了这场无中生有的运动残酷整人的真相。(未完待续)

(作者为作家出版社原副总编辑)责任编辑 张 鑫 杨之立

——共青团中央黄湖“五七”干校系列传记(之八)

——共青团中央黄湖“五七”干校系列传记(之五)