红河油田37井区长8致密砂岩油藏油水微观赋存状态及产出规律研究

党文斌,周思宾,王少朋,卫星宇

(1.中石化华北油气分公司勘探开发研究院,河南郑州 450000;2.天津南开中学,天津 300000)

红河油田37井区长8致密砂岩油藏油水微观赋存状态及产出规律研究

党文斌1,周思宾1,王少朋1,卫星宇2

(1.中石化华北油气分公司勘探开发研究院,河南郑州450000;2.天津南开中学,天津300000)

红河油田37井区长8致密低渗砂岩油藏开发存在含水上升快,开发效果差的特点,本项目以长8储层油水微观赋存状态及分布规律研究为出发点,利用荧光显微、核磁共振实验等技术手段,从储层的微观角度上明确给出了长8致密砂岩油藏含水上升快的微观机理以及不同渗透率级别储层的出水规律。研究表明,岩心物性越差,岩心整体含油饱和度越低,含水饱和度越高,随着物性逐渐变好,含油饱和度上升,原油的赋存状态及连通性有所改善,原油越容易动用,但含水上升速度也越快。

致密低渗油藏;荧光显微技术;核磁共振;油水赋存状态

红河油田位于鄂尔多斯盆地西南部,构造上位于天环向斜南端,整体为一个东南高、北西低的大单斜。红河37井区位于红河油田中部,主要开发层次长8油层油藏埋深1 909.8 m~2 278.5 m,平均埋深2 093.5 m,含油面积44.6 km2,储量1 458×104t。红河长8油藏为岩性油藏,区内砂体有效厚度大,平均厚度15 m,孔隙度主要分布在7%~16.1%,平均孔隙度为10.5%,渗透率分布在0.1 mD~3.83 mD,平均渗透率为0.31 mD,为典型的低孔低渗储层。 储层以粒间溶孔和粒内溶孔为主,发育残余粒间孔和微裂缝,孔隙半径在19.8 μm~46.57 μm,平均孔隙半径33.09 μm,喉道中值半径0.21 μm,喉道类型以缩颈型、片状和弯片状为主,孔喉组合为小孔微喉,配位数0.59,连通性差,储层裂缝发育,主要发育高角度构造缝,少量成岩收缩缝和微裂缝,基质储层含油饱和度平均42%,裂缝型储层含油饱和度56%。油藏为常温低压油藏,原始地层压力为19.91 MPa,压力系数0.91,饱和压力4.61 MPa,地层温度67.3℃,原油性质为低硫轻质原油。

1 开发特征

2012年红河油田37井区长8油藏采用水平井分段压裂技术大规模投入开发,主要采用排状井网,井距350 m~500 m,水平段长度700 m~1 350 m,截止目前共有63口采油井,目前受低油价影响已全部关停。开发初期平均单井日产油6.8 t,含水72.6%,生产一年后,单井平均产油量降为3.5 t,含水上升到85%。从统计情况来看,初期含水大于70%的井23口,占总井数的36.5%,生产一年后含水大于70%的井达到52口,占总井数的82.5%,平均单井影响日产油1.57 t,油井含水上升是影响红河37井区开发效果的重要因素。

2 原始油水赋存状态研究

2.1实验原理

利用紫外光或蓝光等照射原油中的烃类物质,会产生可见的荧光显微图像,可以直观的看到原油在储层中的赋存状态,方便储层的含油气性评价。一般在紫外光或蓝光照射下,饱和烃产生荧光;一般呈蓝白色或淡蓝白的为芳烃;橙、褐橙或黄橙色的显示为非烃;沥青质显示为黄褐色或者橙褐。随着荧光颜色的逐渐变深,含油气性逐渐降低。一般情况下,油中所含的烃类相对分子质量越大,荧光越暗,对同种性质的原油,荧光亮度在一定范围内与发光物质的浓度成正比。油层含水率越高,荧光亮度越大[1,2]。

本次研究根据荧光的亮度来评价油层的含水率,从而研究储层中油水的原始赋存状态。从前人研究的成果来看,一般情况下油水的赋存状态主要有簇状、角隅状、喉道状、粒间吸附状、孔表薄膜状等几种状态[13]。其中油水簇状分布的作用力较弱,油水易流动,喉道状、粒间吸附状、孔表薄膜状等为强作用力,油水的流动难度大[3,4]。

2.2实验方法

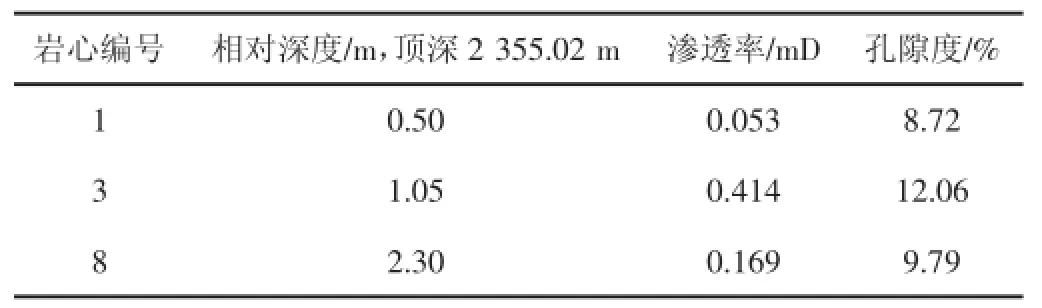

2.2.1岩心情况实验岩心取自红河油田长8储层密闭取心井红河168所取的岩样,渗透率为0.055 mD~0.205 mD,孔隙度在8.09%~9.08%,共计3块样品,具体岩心数据(见表1)。

表1 实验岩心物性参数

2.2.2实验方法从以上3块岩心的中部分别取下2块薄片,为防止油气逸散,保证实验的可靠性快速从荧光显微镜下观察岩心的新鲜断面。

2.3实验结果及分析

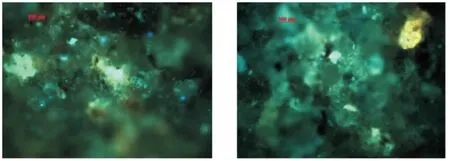

2.3.11号岩心1号岩心在荧光显微镜下的两张薄片的照片(见图1)。从照片上来看,整体发光不太均匀,亮度大的地方较少,且多以粒间吸附状和孔表薄膜状存在,从以上观察可以看出,该岩心含水饱和度很高,可惜空间主要被水占据,虽然也含油,但分布零散,重质组分含量高,且与岩石表面作用力较强,动用难度大。

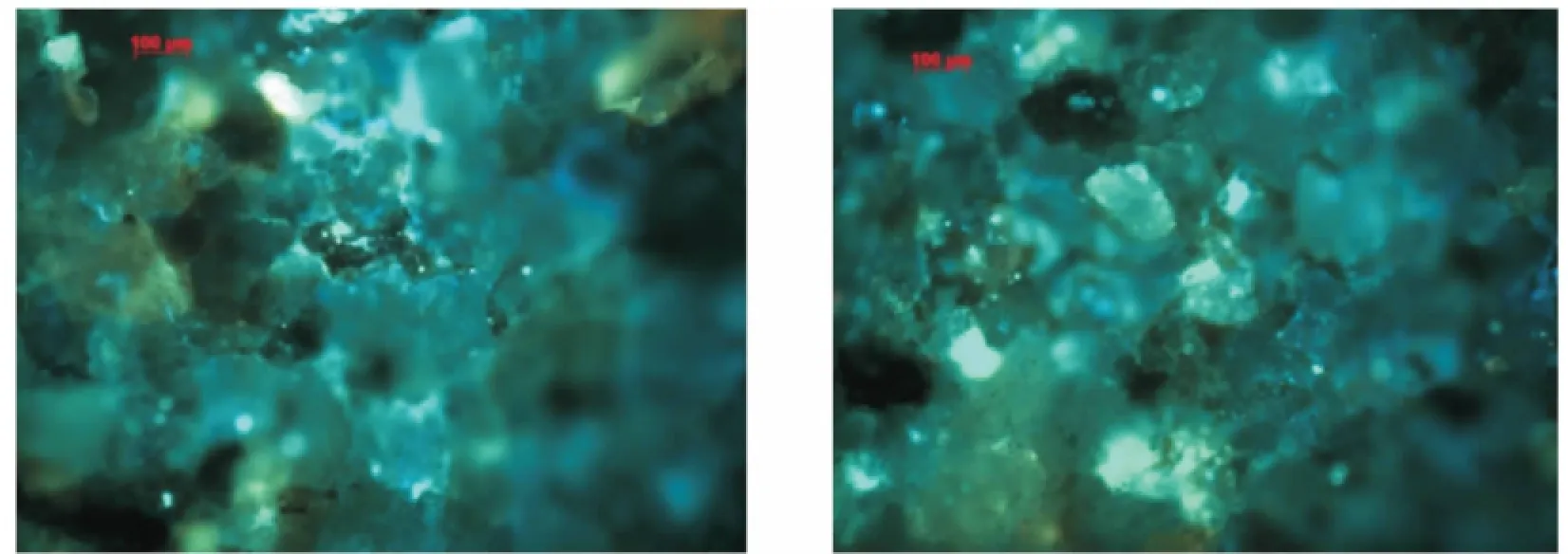

2.3.23号岩心3号岩心的荧光照片(见图2)。整体来看发光区域较大,且比较均匀。发光的颜色以黄绿色和蓝色为主,且连通性较好,偶见黄色和褐色。从赋存状态上看,原油主要以簇状分布于大孔隙中,在小孔隙和喉道中以孔表薄膜状分布。从以上现象可以看出,岩心含水饱和度较高,且孔隙中央应存在大量的自由水;虽然原油较轻质,总体含量偏低,但由于整体连通性比较好,有利于采出。

图1 红河油田长8油藏红河156井1号岩心薄片照片

图2 红河油田长8油藏红河156井3号岩心薄片照片

2.3.38号岩心8号岩心的荧光照片(见图3)。8号岩心亮度较1号岩心强,但是较3号岩心弱,整体发光不均匀,发光区呈零散分布,发光的部分连通性较差。荧光颜色主要以蓝色和绿色为主,可见少量的褐色,原油主要以角隅状分布在孔隙中。从以上现象可以看出,岩石的孔隙空间很小,吼道细小,但是分选较好。总体含水饱和度较高,连通性中等,自由水含量较大,但原油含量低,且分布极不均匀,不利于流动。

根据以上分析,可见本次实验所取新鲜岩样表现出以下特征:(1)岩心物性越差,岩心整体含油饱和度越低,含水饱和度越高;(2)岩心物性越差,油水的赋存状态及连通性越不利于原油的动用。随着物性逐渐变好,含油饱和度上升,原油的赋存状态及连通性有所改善,原油越容易动用。从以上分析可以看出,红河长8致密砂岩油藏由于储层物性差,岩心孔隙中存在大量的自由水,当投入开发后,水易于动用,因此易形成优势通道,导致含水上升,而原油难以流动,形成较多的剩余油,因此在开发上表现为含水快速上升,产油量下降的特征。

图3 红河油田长8油藏红河156井8号岩心薄片照片

3 油水赋存规律研究

3.1实验原理

核磁共振是某些具有自选磁矩的原子核在外加磁场作用下,吸收特定频率的电磁波,从而改变能量状态的现象。核磁共振中极其重要的一个物理量是弛豫,弛豫是磁化矢量在受到射频场的激发下发生核磁共振时偏离平衡态后又恢复到平衡态的过程。油气藏的储层岩石中矿物组成和孔隙结构非常复杂,流体存在于多孔介质中,被许多界面分割包围,孔道形状、大小不一,原子核与固体表面上顺磁杂质接触的机会不一致等,使得各个原子核弛豫得到加强的几率不等,所以岩石流体系统中原子核弛豫不能以单个弛豫时间来描述,而应当是一个分布。不同岩石流体系统的物性决定了它们具有不同的T2分布,因此反过来获得了它们的T2分布就可以确定它们的物理性质[7,8]。

3.2岩心概况及实验方法

3.2.1岩心情况实验选用的岩心为红河168井长8储层不同渗透率级别的新鲜岩样10块,取样深度及岩心的物性参数(见表2)。

表2 实验岩心物性参数

3.2.2实验方法本次实验对每块岩心进行3次核磁实验。第一次实验测量,在大岩心新鲜断面处敲取1 cm大小的岩心若干放入核磁仪测量新鲜状态下的T2谱;第二次实验先将岩心抽真空后,饱和地层水后进行测量;第三次实验将岩心放入氯化锰溶液中先浸泡后,再进行测量。

3.3实验结果及分析

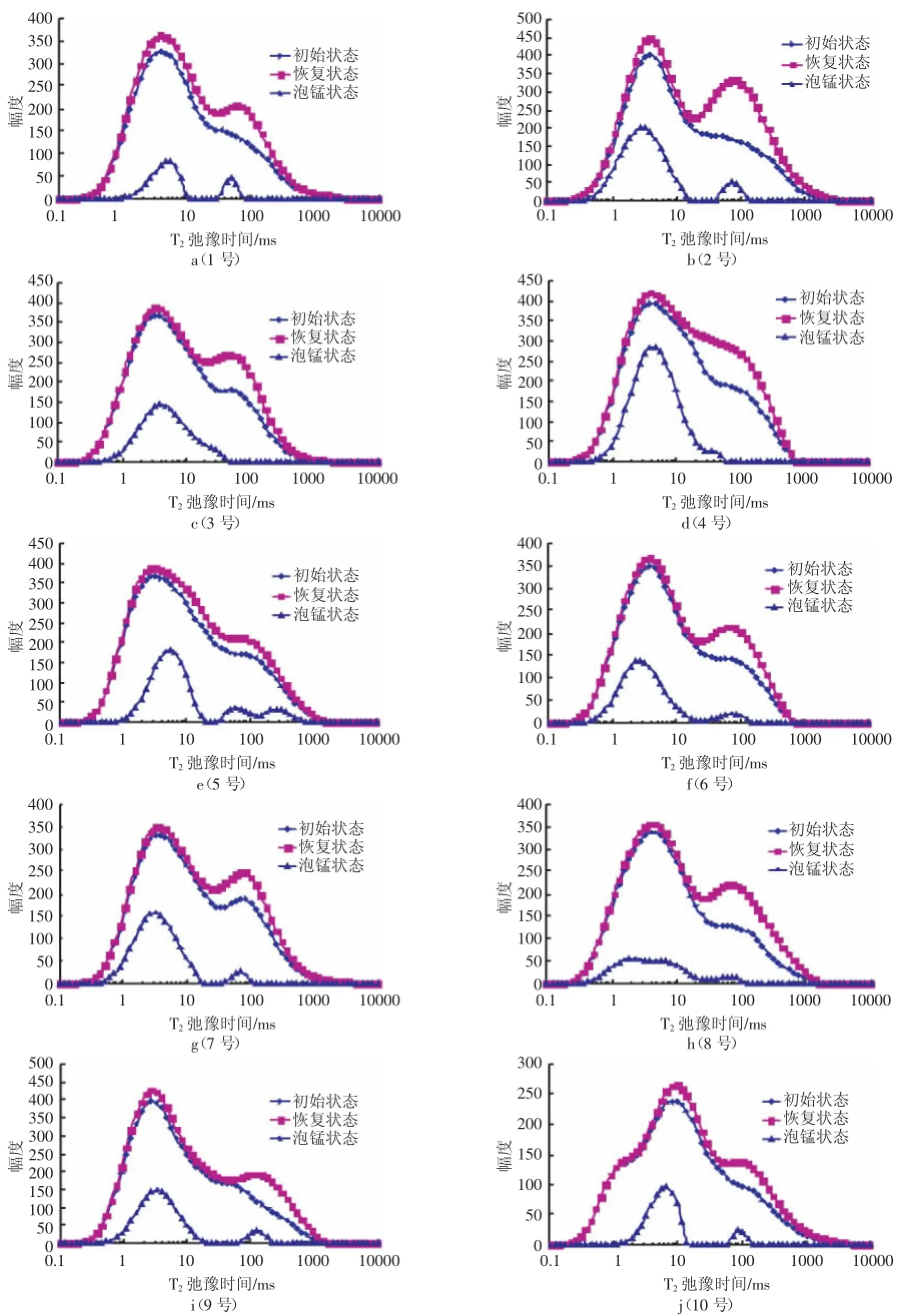

以上10块岩心3次核磁实验所得的T2图谱(见图4)。图中深蓝色的线是泡锰状态的信号,代表岩心中含油的信号;粉色的线是恢复状态的信号,代表饱和水后恢复到原始状态的岩心中油水信号之和;浅蓝色的线是初始状态的信号,代表岩心原始状态下所测得的信号。

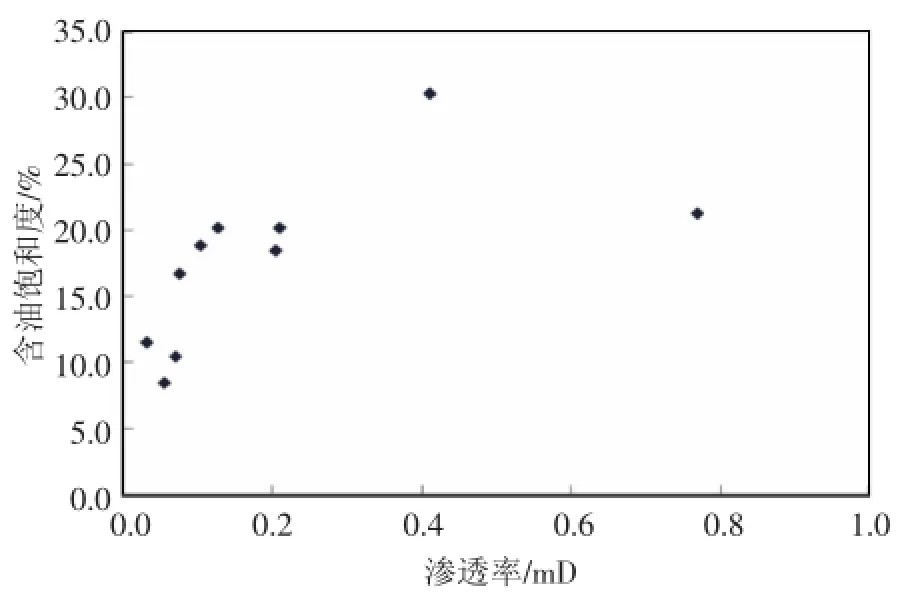

从图4中可以看出初始状态比恢复状态的信号略小,但是整体上差距在10%以内,说明岩心中的油气虽然有所逸散,但是不是很明显,从T2谱的形态上看,逸散的油气主要在岩石表面作用力较弱的右峰。由于恢复状态的信号量为油水总的信号量,而泡锰状态的信号量代表原油的信号量,因此泡锰状态的信号量与恢复状态的信号量的比值就是岩心的含油饱和度。由含油饱和度与渗透率的关系图可以看出(见图5),随着渗透率的增大,含油饱和度逐渐升高。

图4 新鲜岩样不同状态T2图谱

从恢复状态的T2谱可以看出,岩心的T2谱大多都表现为双峰结构。根据核磁共振的原理可知,T2弛豫时间越短,流体与岩石表面的作用力越强,因此,T2图谱上左峰部分的油水动用难度较大,右峰部分的油水动用难度较小[12]。核磁共振的10块岩心T2谱均表现为左峰较右峰高,说明岩石孔隙中难流动的流体占比较大。从右峰部分信号量占总信号量的比例与渗透率的关系可以看出(见图6),随着渗透率的增大,T2谱右峰部分信号量所占总信号的比例逐渐升高,也就是说易流动的流体体积增多。但是整体来看,红河长8致密砂岩储层的易动用的流体饱和度还是较低,大多低于33%。

从10个岩心的泡锰状态的T2谱可以看出,岩心中原油分布呈多样性,3号、4号岩心T2图谱有单峰、1号、2号、6号、7号、9号、10号呈双峰形态,5号、8号呈现多峰结构。为了岩心内易动用原油与原油在储层孔隙中的微观赋存状态的关系,对比1号、3号、8号的核磁T2谱与荧光显微镜的观察结果。

1号岩心的T2图谱呈现为双峰形态,在荧光显微镜下观察其发光沥青的赋存状态主要为粒间吸附状和孔表薄膜状存在,还有少量的角隅状,由于粒间吸附状、孔表薄膜状原油与岩石表面作用力较强,而簇状原油与岩石表面作用力较弱,因此1号岩心的T2谱表现为双峰结构。

3号岩心的T2图谱表现为单峰结构,在荧光显微镜下观察其发光沥青的赋存状态为:主要以簇状分布于大孔隙中,少量以孔表薄膜状分布于小孔隙和喉道中。岩心中簇状赋存状态占主导地位,其他赋存状态存在较少,所以3号岩心的T2谱表现为单峰结构。

8号岩心的T2图谱表现为多峰结构,在荧光显微镜下观察其发光沥青的赋存状态为:主要以角隅状、粒间吸附状分布于孔隙中,少见喉道状和孔表薄膜状。由于8号岩心中各种原油赋存状态都存在,因此8号岩心的T2谱表现为多峰结构。

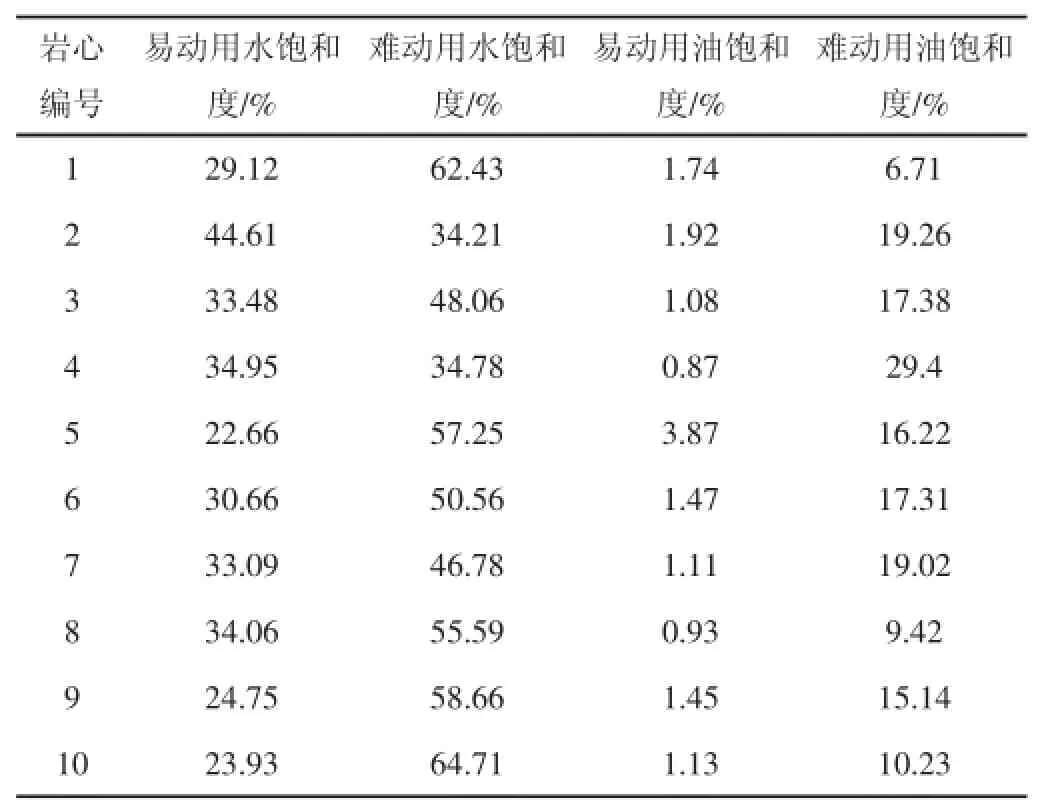

利用恢复状态与泡锰状态的T2图谱,以左右峰为分界线,分别计算了各岩心中易动用油水和难动用油水各自所占的孔隙体积的比例,结果(见表3)。

表3 油水动用难易程度统计数据

图5 岩心含油饱和度与渗透率关系

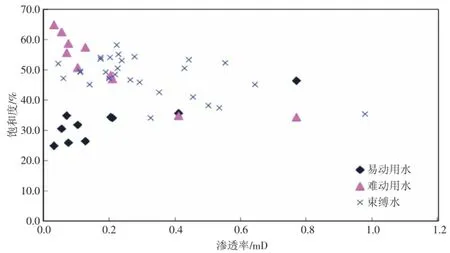

图7 不同动用难度含水饱和度与渗透率关系

从表3可以看出,10块岩心易动用水的饱和度较高,易动用油饱和度较低,随着渗透率的增大,易动用水饱和度随着渗透率的增大而增大,难动用水饱和度随着渗透率的增大而降低。

因此致密油藏投入开发后,因为采出的液中只有少量的易动油,大部分是易动水,随着易动油采出程度的增大,易动水采出速度开始增大,在生产特征上表现为产油量下降,含水率上升,尤其对于原始含油饱和度较低的储层来说,岩心物性越好,含水上升的速度就越快(见图7)。

4 结论

本次研究利用荧光显微技术和核磁共振技术两个方面对储层岩石的油水赋存规律进行了研究,初步得出以下结论。

(1)岩心物性越差,岩心整体含油饱和度越低,含水饱和度越高,随着物性逐渐变好,含油饱和度上升,原油的赋存状态及连通性有所改善,原油越容易动用,但含水上升速度也越快。

(2)红河长8致密砂岩油藏由于储层物性差,岩心孔隙中存在大量的自由水,当投入开发后,水易于动用,因此易形成优势通道,导致含水上升,而原油难以流动,形成较多的剩余油,因此在开发上表现为含水快速上升,产油量下降的特征。

[1]张艳茹,岳兴举.大庆外围油田油水层荧光显微图像特征[J].大庆石油地质与开发,2004,23(3):31-32.

[2]张小青,伊海生,危国亮,等.应用荧光显微技术判别吐哈盆地储层含油水性[J].地球科学与环境学报,2005,27(2):56-59.

[3]王兰江,李三明.利用荧光强度求取含油饱和度的探讨[J].录井技术,2001,12(3):29-31.

[4]马德华,耿长喜,赵斌.朝阳沟油田荧光显微图像资料应用方法研究[J].录井工程,2007,18(3):34-37,76.

[5]郎东升,姜道华,岳兴举,等.荧光显微图像及轻烃分析技术在油气勘探开发中的应用[M].北京:石油工业出版社,2008.

[6]王淑芝,李松花,王兆安,等.利用岩屑孔隙物质的荧光性判别油水层[J].大庆石油地质与开发,2003,22(5):13-14,31.

[7]王为民,等.核磁共振岩性测试系统研制报告[R].渗流所,1997.

[8]王为民.核磁共振岩石物理研究及其在石油工业中的应用[D].中国科学院研究生院,2001.

[9]唐小梅,何宗斌,张超谟,等.用核磁共振T2分布定量求取孔隙结构参数的区域性对比研究[J].江汉石油学院学报,2003,25(4):75-77.

[10]刘堂宴,马在田,傅容珊.核磁共振谱的岩石孔喉结构分析[J].地球物理学进展,2003,18(4):737-742.

[11]何雨丹,毛志强,肖立志.核磁共振T2分布评价岩石孔径分布的改进方法[J].地球物理学报,2005,48(2):373-378.

[12]冯骋.超低渗油藏水平井出水机理研究[D].中国科学院研究生院,2013.

[13]杨正明,张英芝,郝明强,等.低渗透油田储层综合评价方法[J].石油学报,2006,27(2):64-67.

[14]杨正明,苗盛,刘先贵,等.特低渗透油藏可动流体百分数参数及其应用[J].西安石油大学学报,2007,22(2):96-99.

[15]王瑞飞,陈明强.特低渗透砂岩储层可动流体赋存特征及影响因素[J].石油学报,2008,29(4):558-561.

[16]李艳,范宜仁,邓少贵,等.核磁共振岩心实验研究储层孔隙结构[J].勘探地球物理进展,2008,31(2):129-132.

[17]王学武,杨正明,时宇,等.核磁共振研究低渗透砂岩油水两相渗流规律[J].科技导报,2009,27(15):56-58.

[18]杨正明,鲜保安,姜汉桥,等.煤层气藏核磁共振技术实验研究[J].中国煤层气,2009,6(4):20-23.

[19]杨正明,郭和坤,姜汉桥,等.火山岩气藏不同岩性核磁共振实验研究[J].石油学报,2009,30(3):400-408.

[20]吴家文.低渗透油层微观孔隙内流体分布规律研究[D].大庆石油学院,2009.

[21]孙先达.储层微观剩余油分析技术开发与应用研究[D].吉林大学,2011.

[22]马尔哈辛.油层物理化学机理[M].北京:石油工业出版社,1987.

[23]解伟.西峰庆阳区长8储层微观孔隙结构及渗流特征研究[D].西北大学,2008.

[24]熊伟,朱志强,高树生,等.应用核磁共振技术评价水驱开发效果[J].科技导报,2011,29(26):34-37.

TE122.23

A

1673-5285(2016)08-0104-06

10.3969/j.issn.1673-5285.2016.08.023

2016-06-11

2016-07-15

国家重大科技专项“低丰度致密低渗油气藏开发关键技术”项目,项目编号:2016ZX05048。

党文斌,男(1986-),硕士,助理工程师,主要从事油田开发工作,邮箱:tiansi138@163.com。