5000米之上的护花使者

洛洛

从1996年开始,去往香格里拉的山路我每年都要走上两三次,每次行程近万余里,就是为了探访高山绿绒蒿——这种传说中白度母、绿度母手持的神秘花朵。如今我几乎走遍了中国有绿绒蒿存在的土地——加起来至少200多万平方公里。

路边野花原来

是世界级明星

香格里拉(中甸)1995年对外开放,作为旅行从业人员,我接触到了第一批“闯入”香格里拉的外国旅行者。我带的第一个海外团,团员们满嘴念着“yellow poppy”(黄罂粟)、“blue poppy”(蓝罂粟),原来,他们全都来自英国皇家植物协会、爱丁堡植物园协会等世界著名的植物俱乐部,专业程度非常高。一般游客会停留两三天,而他们一待就是15~20天,游走不同的地点,探访、记录当地的植物。

总状绿绒蒿是香格里拉周边很常见的花,像是路边的野花,虽然漂亮,但我熟视无睹。直到我遇见日本著名的青藏高原植物学家吉田外司夫,当时这个60多岁的老人是疯狂的高山植物爱好者,他和英国爱丁堡植物协会理事Garry重新梳理绿绒蒿系统,发现了很多新品种,因为自己做独立研究,需要收入,他就替日本的旅行社做领队,带团来香格里拉,我们就这样结识了。

刚开始跟着吉田外司夫探访绿绒蒿,我完全看不出门道,之前没有学过植物学,那些花在我看来都差别不大,叶子也都是毛茸茸的。可是他好像每一株都认识,看到不同的种类,他会欣喜若狂,对那株植物满怀崇敬,低下头来,口中轻声而庄重地念念有词,然后掏出相机跪在地上认真地拍摄下来。

吉田外司夫的心中有一幅图谱,那是19世纪末20世纪初植物猎人从中国西部找回的47种绿绒蒿模式标本,每一种的根、茎、叶、花、花蕊什么样,他都如数家珍。他告诉我,横断山绿绒蒿和全缘叶绿绒蒿,虽然模样非常接近,但柱头下面的子房有差别——横断山绿绒蒿要更长一些;全缘叶绿绒蒿的叶片脉络是一根主脉,横断山绿绒蒿则是三根主脉加网状叶脉;横断山绿绒蒿的花有点淡淡的黄,不那么深,它的拉丁名称叫作“硫黄绿绒蒿”,随着探访的深入,我发现这“路边的平凡野花”有着无穷的奥秘,而且居然是世界级的大明星,它们背后的密码似乎越挖越多,越是了解各种类之间的差异,就会越来越喜爱。

古老的避难所与秘密花园

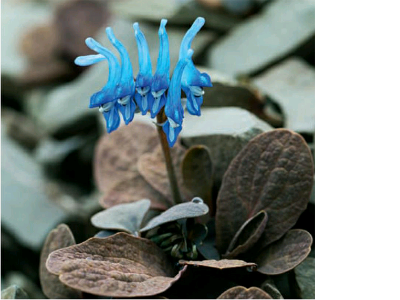

绿绒蒿是一个美丽的物种,却生长在艰苦的高海拔地带。在海拔5000米靠近雪线的流石滩,从冰川上刮下来的寒风叫人直不起腰,高海拔带来的缺氧又让人喘不过气,而绿绒蒿在凛冽的寒风中轻盈地摇曳,似乎对来自四周的“暴力”不屑一顾。我曾经观察过,一颗绿绒蒿的种子撒在流石滩上,经过高寒地带一年的酝酿,第二年发芽,长出一个小小的娇弱的幼苗,到了冬天就枯死了,但根还保存着,继续积蓄力量,来年根茎重新生发出来,就这样一点点累积,要到第三年甚至第五、第六年才能开出美丽的花,开过一次花之后就会死去。它们在高寒地带拼命地生存,让人不由产生一种敬意。

根据植物学家的研究,中国横断山区与喜马拉雅山脉及其邻近地区的山地,是绿绒蒿属真正的摇篮。300万年前,整个地球都非常温暖,后来因为火山或陨石的影响,导致臭氧层变化,阻隔紫外线,地球进入第四纪冰期,全世界绝大多数地区都被冰雪覆盖。第四季冰期持续了200多万年。此前诞生的物种不得不寻找温暖的地方,虎跳峡、澜沧江等河谷的底部温暖湿润,于是成为这些古老孑遗物种的避难所,经过300万年的适应、繁育,冰期过后,古老的物种以这里为源头进行扩散,原始的绿绒蒿也是一样,这里成为绿绒蒿最核心的分布区和源头。

20年来,我筛选了无数山峰,才发现一些观察绿绒蒿的最理想的所在——物种繁多、景色壮丽、方便抵达。我知道在那么多的大山里,哪一朵花开在哪个位置,什么时间开。香格里拉小中甸,碧古天池,白马雪山国家级自然保护区(普金浪巴山谷、叶日小道、李玉生路),迪隆雪山(红山),无底湖,大雪山,丽江老君山99龙潭……都是我珍藏的绿绒蒿花园。当然,其中有一些是更加私密的,比如在丽江的老君山,吉田曾发现种群很少的伴藓绿绒蒿,只有三个种群,植株40~50株,在海拔3700~4000米阴湿而脆弱的环境中生存。我带过一个考察团前去拜访,我们非常遵守生态原则,不采集,不触碰,每一脚踩下去都很小心,但今年再去看的时候,还是发现原来的40多株变成了2株,我怀疑人的近距离观察还是对它们有所影响,以后我会更加谨慎,更好地保护这些秘密花园。

爱上一种遗世独立的花

2011年7月,我和同伴去雅鲁藏布大峡谷做高山生态的调查,在海拔4700米的多雄拉山垭口附近待了一个星期。那年雨水非常多,几乎30分钟一阵雨,身上的衣服每天都是潮湿的。营地周边全是悬冰川,没有一块平地,我们就把帐篷扎在低矮的杜鹃灌丛斜坡上。帐篷里也全是雨水,没有干柴可以生火,喝不上热水,我们天天啃干粮。每天早上天刚亮我们就出发,一路听着鸟叫前行,中午啃点干粮,下午在灌丛地带和冰缘地带探查,每走几步就能发现好植物,一直拍到下午五六点钟才回营地。我们请了当地4个老乡帮忙,一个星期后他们实在受不了了,恳求我们下山。如今我们即将出版一本《青藏高原的野花》,收录了1300多种高山植物,其中很多明星物种就是那次调查拍摄的。

还有一次,我们一行十几个人从多雄拉山到派镇,探访完绿绒蒿后,我们遭遇了喜马拉雅大岩蜂,二三平方米的大蜂巢,足有几万只,因为不小心拍死了两只,蜜蜂们觉得受到攻击,“嗡嗡”地倾巢而出。我们扔掉相机,在头上裹着衣服,连滚带爬地逃跑。蜜蜂一直追到公路上,我们使劲拍打一辆车的车窗,驾驶员不敢开车门,最后把钥匙留下,自己跑了。钻进车里,我猛踩油门,车里至少还有200多只蜜蜂,只能一边拍打一边开车。这是毒液最厉害的岩蜂,我们被叮得苦不堪言,有两个人后来发起高烧,送到林芝医院抢救了一天才保住性命。

自从生命里出现了绿绒蒿,我从一个文学爱好者变成了生态爱好者,通过对它的长期关注,我了解的植物知识也越来越丰富,同时它也使我的生活变得越来越简单。以前利益心重,接触过自然界的神奇之后,人会发生变化,比如研究昆虫的时候,你会趴在地上看世界,对自然充满敬仰。绿绒蒿有一点遗世独立的精神,但缺乏交流也不见得是坏事,这使它保存着更纯正的基因,也让研究它的人们愿意保有一颗更专注、更纯净的心。

Tips

绿绒蒿的发现

18世纪欧洲人就发现了绿绒蒿属植物,最初,绿绒蒿曾经与罂粟分在同一个属,瑞典植物学家林奈将其命名为“欧洲罂粟”。1814年,法国植物学家Viguier发现西欧绿绒蒿花朵中央的柱头与罂粟花存在差别,于是将绿绒蒿从罂粟属中分离出来,命名为Meconopsis,此后绿绒蒿才被正式列为一个独立的属,和罂粟属同归于罂粟科。

绿绒蒿属共49种,除1种产于西欧、2种产于美洲外,有46种都分布在亚洲温带的中南部(中国西部、尼泊尔、锡金、不丹、巴基斯坦、印度),可以说,喜马拉雅以及中国西南部是绿绒蒿属分布的中心。分布在中国的绿绒蒿有38种,集中分布于西南部,滇西北海拔3000米以上的雪山草甸、高山树丛、流石滩常能看到它们的身影,还有少数种类延伸至滇中和滇东北的高山地带。总状绿绒蒿、红花绿绒蒿、五脉绿绒蒿等种类为我国特有。

19世纪,西方动植物采集者发现,在中国西南和印度的高原上,有着比自己家乡更丰富的罂粟,许多西方学者把它叫作“喜马拉雅罂粟”,因为青藏高原及周边的高山树丛、流石滩才是这种植物的分布中心。19世纪末采集者的描述,激起人们对喜马拉雅罂粟的渴望。19世纪末,英国动物采集者普拉特曾到过川西的康定一带,见到过绿绒蒿,回国后,极尽赞扬这种植物之美。青藏高原对西方人来说本就是一个如伊甸园般的神秘美好之地,而生长在高山上、距离蓝天最近的花卉,几乎就是空气稀薄的原始荒原的象征。普拉特的描绘引起了人们的重视,植物研究者、爱好者和众多植物园、花木公司都希望获得这种植物,而大众也希望一睹真容。为了获得它,一个又一个采集者踏上了青藏高原的山脊,在稀薄的空气中,在阳光照耀的草甸中,寻找那一抹动人的淡蓝、明黄……

数量剧减的绿绒蒿

半个世纪以来,专家印开普先生一直在青藏高原从事植物生态学和保护生物学研究。1997年, 他开始追寻植物猎人威尔逊的足迹,从湖北西部的神农架到四川西部高原,他告诉我,发现绿绒蒿的数量已大不如从前。

造成绿绒蒿数量减少的原因有多种。第一,近几十年全球气候变化加剧,植物的生长环境发生改变,它们短期内还难以适应。第二,草场过度放牧,牛羊的踩踏对花卉植物的生长造成一定影响。第三,随着西部地区交通条件的改善,往日的茶马古道上游客数量激增,尤其是自驾车游客,他们较旅游团更多接近自然,部分人环境意识薄弱,习惯釆摘野花拍照,而绿绒蒿又最为惹眼,首当其冲受损。第四,绿绒蒿是藏药中不可缺少的药材,有30多个配方中都要用到,藏药产业的发展,对绿绒蒿的需求量不断增大,从而被大量采集。

游客可以为绿绒蒿做什么?

秋天来到西部地区,在野外看到成熟的绿绒蒿果实,可以打开果实外壳,取出里面芝麻大小的种子,均匀地撒播在绿绒蒿植株附近的地上,无须覆盖泥土。几年后再次返回,你会惊喜地发现,这里已经变成了一小片花海。这些年来我已有过这样的实践。

必须提醒大家:千万别把绿绒蒿种子带回家,离开高原,在低海拔、高温富氧的地区,绿绒蒿无法成活。当然,我更希望西部地区的风景名胜区、自然保护区和国家森林公园也都参与到这一行动中来。