黔北煤田官田坝向斜构造特征及演化过程

刘祥先

(贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心,贵州贵阳550081)

黔北煤田官田坝向斜构造特征及演化过程

刘祥先*

(贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心,贵州贵阳550081)

金沙县官田坝向斜主体构造为官田坝向斜,在其南东部发育有次一级铜鼓山背斜、马场向斜。在系统分析地质资料基础上,结合区域构造演化,探讨构造发育特征。结果认为:勘查区整体为一向斜为主的复式褶皱构造组合,区内构造发育较为复杂,具有多样性,褶皱构造、大断层以北东向为主。燕山期奠定了勘查区控煤构造基本格架、控制了含煤地层的保存程度和赋存状态。

官田坝向斜;构造特征;演化过程

1 区域地质慨况

金沙县官田坝向斜煤炭整装勘查,是贵州省第二批整装勘查项目,面积为393km2。区域内出露的地层,均为沉积岩地层。出露的区域地层有震旦系、寒武系、奥陶系、志留系下统、二叠系、三叠系、侏罗系及第四系。其中二叠系、三叠系地层发育较全,且分布最广;区域内缺失的地层为志留系中统及上统、泥盆系、石炭系、晚侏罗系、白垩系及第三系缺失。

上二叠系龙潭组为区内主要含煤地层,厚度87.66~140.72m,平均115.90m。含煤层6~15层,一般10层左右,含煤总厚3.43~14.01m,平均6.88m,含煤系数为5.91%。含可采煤层5层,即4、7、9、13、15号煤层,可采煤层总厚度2.70~11.72m,平均5.35m,可采含煤系数4.60%。

整装勘查区位于官田坝向斜两翼,主体构造为官田坝向斜,在其南东部发育有次一级铜鼓山背斜、马场向斜。在该向斜南东翼,北西向和南西向的断裂构造交错展布,广泛发育。

官田坝向斜:位于勘查区南东部。区内由南东部长坝乡核桃树经六角山、寒坡岭、文家田坝及官田附近,受断层F3、F4破坏后,经下水车、苦竹渡延出区外,区内延伸长度27.3km。轴部走向近北东—南西向,呈近“S”形型展布,两翼被少量断层切割。南东翼地层倾角总体变化较大,地层倾角12°~85°,一般40°,局部地层出现倒转;北西翼地层较缓,地层倾角为6°~25°,一般12°。轴部出露最新地层为侏罗系中上统自流井群(J1-2zl),为紫色、紫红色,似层状、团块状泥岩、钙质泥岩及粉砂质泥岩。北西翼出露地层有T3e—P2m,南东翼出露地层有T3e—P3l,为一斜歪不对称向斜。

铜鼓山背斜:位于勘查区南东部,官田坝向斜的次一级构造单元。背斜轴由后山附近乌江经铜鼓山、麻窝氹、岩脚底、紫荆岩最后延伸出区外,区内走向长约15.5km,两翼地层倾角4°~65°左右,轴部(核部)出露最老地层为二叠系中统茅口组(P2m),为灰色、浅灰色厚层状、中层状含燧石结核的灰岩。为一不对称向斜。

马场向斜:位于勘查区南东边界附近,官田坝向斜的次一级构造单元。轴部由上水井经李沙塘、马场,最后交于北西部断层,南东端于南部亦与断层相交。区内走向长约5.9km,两翼地层倾角12°~46°左右,轴部出露最新地层为三叠系中统狮子山组(T2sh),为灰色、浅灰色中厚层状夹厚层状灰岩。

2 区域构造特征

金沙县官田坝向斜煤炭整装勘查区位于黔北煤田内,大地构造属扬子陆块(一级构造单元)上扬子陆块(二级构造单元)南部被动边缘褶冲带(三级构造单元)织金宽缓褶皱区北部(四级构造单元)。

区域内构造形迹为一系列北东向的褶皱和断裂,北东向构造分布全区,为区内的主体构造。

(1)褶曲:勘查区内规模最大的褶皱构造为官田坝向斜,北西翼地层宽缓,断层不发育,南东翼地层较陡,断层发育。官田坝向斜轴部北东被F3断层切割,水平位移5.9km,轴部北东南西向南折,走向近发南北。育有次一级褶曲铜鼓山背斜、马场向斜。

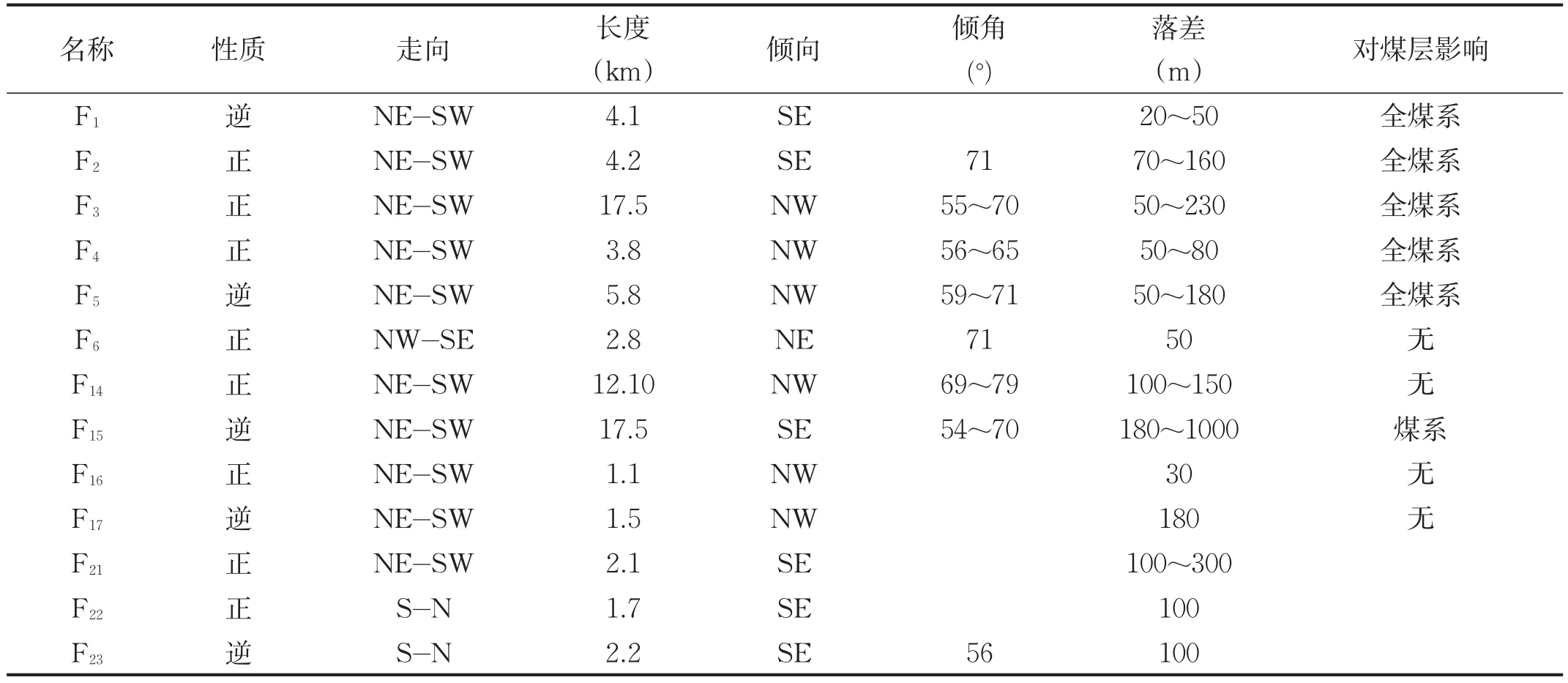

(2)断裂:整装勘查区经1∶1万地质填图及钻孔揭露,断层主要发育于南东部,大断层伴生断层发育,小断层集中发育于大断层两翼。其中南东部主要以正断层为主,延伸长度长,北部以正断层为主。区内共发现断层35条,其中正断层25条,逆断层10条;落差等于和大于30m共25条,落差小于30m共10条。地面出露断层23条,隐伏断层12条。主要断层特征见表1。

表1 主要断层一览表

褶曲走向以北东向为主,官田坝向斜、铜鼓山背斜、马场向斜皆为北东向。地面出露断层走向以北东向为主,有15条(F1、F2、F3、F4、F5、F7、F8、F11、F13、F14、F15、F16、F17、F20、F21),北西向有4条(F6、F9、F10、F12),南北向有4条(F18、F19、F22、F23)。

官田坝向斜北西翼发育断层10条,其中地表出露断层5条(F1、F2、F3、F13、F23),隐伏断层5条(F1103、F1202、 F1302、F1403、F1501);南东翼发育断层25条,其中地表出露断层18条(F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、F14、F15、F16、F17、F18、F19、F20、F21、F22),隐伏断层7条(F1004、F1305、F1306、F1404、F1405、F1803、F3001)。

勘查区小断层受大中型构造控制,在大中型断层附近,小断层相对集中,其性质、走向、产状与大中型断层相似,基本垂直大中型断层。

综上所述,金沙县官田坝向斜煤炭整装勘查区构造复杂程度为中等。

3 构造演化过程

金沙县官田坝向斜煤炭整装勘查区含煤地层主要形成于晚古生代,先后经历了印支期、燕山期、喜马拉雅期两次褶皱运动。

(1)印支期:扬子陆块以碳酸盐沉积为主,发育巨厚陆源碎屑建造,结束海相沉积史。该期运动对勘查区控煤影响不大。

(2)燕山期:该期运动强烈,太平洋板块对欧亚板块的斜向俯冲,使勘查区侏罗系及以前的地层发生褶皱、断裂,奠定了后期控煤构造基本格架、控制了含煤地层的保存程度和赋存状态。主褶曲官田坝向斜及北东向断层形成。

(3)喜马拉雅期:印度板块和太平洋板块的联合作用,使地层发生褶皱、断裂,地壳隆生形成高原山地地貌,使勘查区被高、中、低山,丘陵全覆盖。

4 结论

(1)金沙县官田坝向斜煤炭整装勘查区整体为一向斜为主的复式褶皱构造组合,区内构造发育较为复杂,具有多样性,褶皱构造、大断层以北东向为主,官田坝向斜南东翼断层较北西翼发育。

(2)勘查区构造发育受区域构造背景和构造应力场的控制。印支期对勘查区影响不大。燕山期奠定了勘查区控煤构造基本格架、控制了含煤地层的保存程度和赋存状态。喜马拉雅期形成了勘查区高原山地地貌。

[1]贵州省金沙县官田坝向斜煤炭整装勘查地质报告[R].

[2]徐彬彬,何明德,等.贵州煤田地质[M].

P618

A

1004-5716(2016)05-0186-02

2016-01-13

2016-01-14

刘祥先(1967-),男(汉族),贵州织金人,高级工程师,现从事煤田地质勘查工作。