李建军的文学批评

杨光祖

小说批评研究

李建军的文学批评

杨光祖

别林斯基在《给果戈理的信》的开头部分,说过这样一段话:“自尊心受到侮辱还可以忍受,只要一切问题都局限在这里,我在理智上还是能对这个问题沉默不语的,然而道德真理与人的尊严受到侮辱,这却是不能忍受的;在宗教的庇护下和鞭子的防卫下把谎言和不道德当作真理和美德来宣传,这是难以沉默的。”

所以,求真是文学批评家的天职,但求真这种文化却是我们的文化传统所反感的。“为尊者讳,为贤者讳,为长者讳”,这是我们的文化,而你偏要做那个孩童,说出皇帝原来没有穿衣服。这就非常危险。即便政治民主如古希腊,苏格拉底不是也被公民大会判决了死刑?柏拉图也被送到了奴隶市场,亚里士多德不是跑得快,可能也被送上了断头台。所以,柏拉图一生都在研究如何既说真话,又不被判处死刑。后来的施特劳斯《迫害与写作艺术》提出了“隐微写作”。中国的一些智者,其实早就知道了隐微写作,“道可道,非常道”。司马迁不知变通,结局也是下了蚕室。所以,求真,是一种优秀品德,但也是一种危险的选择。

一

我与李建军曾数次相遇于研讨会,散步于兰州黄河之滨、京城小巷,震慑于他记忆力之惊人,读书量之巨大。我曾说,李建军言则不离文学,行则读书不辍。他真是天生的一个批评家,他似乎就是为文学而生。文学于他,有宗教般的意义。他嫉恶如仇,容不得文学领域的任何肮脏,对一些垃圾文学,或历史观、价值观错位、扭曲的小说,痛下杀手,不遗余力。

他的那些高头讲章,非常厉害,理论功夫不同凡响,洋洋万字,读之让人神旺。不过,引文过多,仍然让人感觉不爽,总觉得文气不畅,略有呕哑嘲哳之嫌疑。复旦大学出版的《文学还能好些吗》,所选文字,就很流畅,几乎都是美文。其中的很多文字,发表在《文学自由谈》《南方文坛》《上海文学》诸名刊,没有那些繁文缛节的所谓学术之规范,肆笔行文,浩浩荡荡,一波三折,风骨凌然,是我非常激赏的文字。从中你可以看出李建军高超的文笔,不输于他批评的那些名作家,甚至还有过之。《武夷山交锋记》,记叙与莫言武夷山的“交锋”,文采出众,行文摇荡,柔软中有刚硬在,可谓百炼钢化为绕指柔,不愧一篇绝佳之散文。《文学批评:若无盛气会怎样》,韩潮苏海,望洋兴叹,当今文坛能写出如许文字者,多乎哉?不多也。

《文学批评:求真,还是“为善”?》《关于酷评》《文学批评与媒体批评》《批评与创作:失去对称的两翼》《猎舌检察者与批评豁免权》《驳庸俗的血亲主义批评》,深入反思文学批评,面对当代文坛,乃至社会对真正的文学批评的误解、嘲笑、侮辱,做了清醒而深刻的反思(驳)。这些文字告诉读者,什么是真正的文学批评,而什么不是文学批评。在这个众饮狂泉的时代,黄钟毁弃,瓦釜雷鸣的时代,这些文章的面世,非常及时。虽然也有一些人思考了这些问题,但就深刻度、穿透力而言,几乎无人能企及。《批评家的精神气质与责任伦理》曾演讲于第五期鲁迅文学院高研班,那也是首届文学批评理论家班,我有幸作为学员聆听了李建军的这次演讲。此文后来刊发于《文艺研究》。这篇文章的理论思辨力非常严密,所谈必中,值得诸君研读。

李建军一直被人误读为酷评家,似乎他是专门捣乱的,用有些人的话说,只知道骂人。其实,你只要认真阅读他的文字,他肯定的作家也还有很有一些,并不只是否定批评。此著中的《穿越黑暗的文学远征》《在大地和苦难中孕育的哀愁之美》《如此感伤,如此温良,如此圣洁》,不读正文,只这标题,就很让人心弦为之一动。而他论述的对象《刘氏女》《巨流河》,迟子建,就那种人性之光,那种文学精神而言,值得为她们写出如此文章。《再读〈百年孤独〉,重温现实主义》,确是一篇值得三读的文字,对于当下中国文学不啻一声棒喝。对现实主义,我们误解得太深太久了,在这里,李建军给我们呈现了真正的现实主义。他认为现实主义就是真实地反映社会,“一切伟大的文学都必须建立在具体的现实之上”(马尔克斯)。他指出,作为优秀的作家,必须具备清醒的批判精神,而且,是否有勇气面对权力,意味着一个作家能在多大程度上诚实地写作,决定着他的写作有多大的力量和深度。并一再指出优秀的文学可以改变人类的精神和生活,自由、善良、理想、权力、爱等,都应该是文学的核心主题。他对《百年孤独》的细读,非常成功,解蔽了一个被很多人误读的马尔克斯,是我目前看到的关于这篇小说最好的评论之一。

李建军的批评文章,最大的特色是那种无法反驳的强大的论证力量。你可以不同意他的观点,但你很难驳倒他,不愧是文艺学的博士生,他的理论思维能力,极其了得。文笔之清俊通脱,风骨棱棱,已让我辈屈服,而那种严密的逻辑推演,概念辨析,深度思考,更是望尘莫及。中国当代批评界,具备如此理论辨析能力的,极其罕见。而且,他的辩驳文章,语言之诙谐、幽默,理论辨析之兴味盎然,津津有味,亦为批评界罕见之才。

二

李建军写过一篇文章:《文学的纪律》,的确,文学批评也需要纪律,“乡愿”之辈是不配从事文学批评的。他说:“纯粹意义上的文学批评,意味着对文学的一往情深的爱,意味着为了捍卫文学的尊严和价值而表现出来的勇敢而执着的精神。为了说出自己的感受和判断,为了表达自己的愿望和理想,那些真正的批评家的内心充满了难以遏抑的激情和冲动,很少考虑直言不讳的坦率会给自己带来什么不利的后果。”说这是夫子自道,也不为过。

纪律,是任何行业的底线,本不用多说什么,只是现在这个时代,什么都被“解构”了,一切固定的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了,于是在一个“无所谓”的时代,坚守纪律,才这么艰难而伟大。李建军的优秀,不仅是坚持一个底线,虽然这也非常难得,更是一种眼力,判断作品优劣的眼力。这是一个优秀的文学批评家最重要的素质。

由于中国文坛的芜杂、重利,作家急速地市场化、世俗化,伟大的作家作品还没有产生。于是,李建军主要担当了文坛清道夫的角色,以他的火眼金睛把那些文学垃圾清理到它们应该去的地方。这个活不仅很累,也很得罪人,因为没有几个人会认为自己的东西是垃圾,他们都认为自己是天才,是没有发现的文学大师。

但李建军依然固我,从不言退。就此书来说,很多篇章都在继续这种探索和坚持,如《文学批评:求真,还是“为善”》《文学批评的绝对命令》《文学之病与超越之路》《真正的大师》,都在摆事实,讲道理,可谓笔锋如刀,让一些人清醒,让一些人汗颜。他的另一些关于经典大师的文章,如《契可夫:一只低掠水面的海鸥》《美好人物及其伦理》《忏悔精神与精神复活》《站在恺撒的对立面》《朴素而完美的叙事经验》等文,对以俄罗斯为代表的伟大文学传统,进行了深入而细致的剖析,确实发人深醒,启人甚多,也呈现了他优秀的眼力。

他从来不苟且,这种不苟且是学术的不苟且,也是为人的不苟且。某一年,《文艺报》约请众批评家推荐一年来的优秀小说,人家都是一大堆。他只有一句话:从来没有发现过,因此,也无法推荐(大意)。让人看出了他的决绝。我们知道,李建军对十九世纪俄苏文学有很深的研究,在文学批评方面,他对别林斯基可以说情有独钟,有着非常扎实地研读。这也是许多“著名”作家得到他的批评后,恼羞成怒,而又无话可说的原因所在!

这种不苟且就是一种道德坚持。他说“在我的批评话语中,伦理尺度无疑具有至关重要的意义。”有人非议他的这种批评尺度已经过时了,其实,不是这种尺度过时了,而是我们的作家太“超前”了。人类只要存在一日,基本的道德标准就不能丧失。管子说:“四维不张,国乃灭亡”,就是这个道理。而作为人类精神象征的文学作品,它在本质上是伦理性的。约翰逊博士说:“人只要用理性来思考,就会思考道德问题。”“一个作家永远有责任使世界变得更好,而正义和美德并不受时间和地点的限制。”当下文学界的恶骂鲁迅,就是一种道德沦丧的表症。当大多数作家失去起码的道德约束时,鲁迅就是一个让他们非常尴尬的巨大存在。而文学界、文化界的低俗化、萎靡化,也是道德碎片化的结果。

在文学界大谈“技术”的时候,在作家高呼我们就是“匠人”,并以此为荣的时候,李建军站出来,告诉人们,他们这是一种逃避,一种渎职。而对那些颠倒人类价值观,“创造”反人类作品的所谓著名作家,李建军毫不留情,痛加针砭,直言他们这是一种卑鄙,根本不是他们以为的“伟大”或“优秀”。可以说,在这样一个“技术”的时代、市场的时代,文学的世俗化、低俗化,乃是必然的归宿。李建军的道德坚持,他关于文学的道德的研究,是当代文坛罕见的,也是必要而杰出的。

不过,伟大的批评家与伟大的作家是同步诞生的,没有巴尔扎克、司汤达、雨果,哪里还有圣伯夫?没有英国近代那些伟大的小说家,哪里还有利维斯?没有唐宋伟大的诗歌,哪里还有严羽的《沧浪诗话》?再往小里说,没有现代文学三十年的百花齐放,哪里还有胡风、李健吾、茅盾、沈从文、李长之?你批评的作家作品本身就是不入流的货色,那你的批评文字又承载在何处?又如何能对后世产生良好的影响?

我曾多次给他说,你去批评某些作品,真是不该,那是在浪费自己的生命。他告诫我要有耐心,他说,我不能容忍这种赤裸裸的谎言和欺诈。一个社会的文化如果想有一个正常的环境,就必须有人站出来说出真相,指出问题。我之所以总是批评他们,实在是不能已于言,实在是觉得问题太严重了,到了不谈不得了的程度了。这时我总是想起叶公超的一句话,他在鲁迅去世后,在怀念文章中说,鲁迅生前骂过的人真的没有一个配他去骂,那些人真的不值他的一颗子弹。

很多作家虽然敬佩李建军的人 ,可还是有许多误解。他们以为李建军是一个没有温情的人,只知道刻薄的批评。其实,倒不是如此。他是以出世的心,做入世的事而已。面对文学,他真有一种宗教般的虔诚。2007年8月我们在兰州观看舞剧《丝路花雨》,他感动地眼泪都下来了。我们去看甘肃省博物馆的出土彩陶,那些精美的藏品,让他流连忘返。明代李贽倡童心说,真是一针见血,一个世故的人是无法从事文学艺术工作的。那些所谓的大家对李建军的猜测只是自己内心的反映而已。李建军即使是在朋友的聚会上,经常也会因为观点的不同而激动,而拍案,而骂娘。有时从旁静静地看他的激动,真的很感慨呀,如此一个富有童趣,毫不知人情世故的批评家,真的让人很温暖。

毫无疑问,李建军是一位优秀的文学批评家,他有着过人的眼力,也坚守着文学批评的纪律,高扬着道德的大旗。疲弱而沦落的中国文坛需要这样的批评家,也需要他那些让人感到温暖,让读者明辨是非的著作,比如这本《文学因何而伟大》。

三

中国的文学批评,一直以诗论、词话形式存在,都是一句中的,点到为止,从不展开论述。那种“不能把某种个人威信或宗教威信的力量强加于人,而必须通过论证的方法来证明自己的正确性”,是来自古希腊的批评传统。中国自“五四”以后,西方文学批评的进入某种程度上改变了我们的文学批评方式,比如胡风。但论证的方式依然不太流行,比如李健吾、李长之、茅盾等基本还是中国式的,印象批评为主。新时期以来,我们的文学批评风起云涌,人才辈出,但基本还是说好话的多,严厉批评的少,而严厉批评还详加论证,富有逻辑,推理严密的批评家,更是凤毛麟角。

这个时候,李建军出来了,严厉批评当红的中国名家,但不是乱打棍子,乱扣帽子,而是采取了西方式的推理、论证。他的文章不仅有了说理的技巧,还有着严格的论证规则,本着求真的逻辑。这是亚里士多德当初确立的言说方式,是一种古希腊逻各斯的艺术。我们要知道,李建军的文学理论功夫那是中国文坛少见的,他对西方文学叙事学的研究颇有深度,专著《小说修辞研究》出版后得到业内人士的高度评价。在这部著作里,他从小说修辞角度,对现代小说的批评,是振聋发聩,引人深思的。

李建军在《文学批评的伟大典范——写在别林斯基逝世165周年之际》一文中写道:“他被称为“冷评家”和“酷评家”。有人则编造谣言侮辱他的人格,试图从道德上击垮他。他一如既往,毫不畏葸。”“以平等而自由的姿态向作家说真话,一针见血而又有理有据地指出问题,是别林斯基文学批评的基本原则。在别林斯基心目中,没有哪位作家是不可以批评的,也没有什么问题是不可以谈论的。他绝不讨好任何作家,无论他社会地位有多高,无论他曾经享有多高的文学威望。”他评价别林斯基的这两段话,也几乎就是他自己的写照。

别林斯基在《论〈莫斯科观察家〉的批评及其文学意见》中说:“批评才能是一种稀有的、因而是受到崇高评价的才能;……有人认为批评这一门行业是轻而易举的,大家或多或少都能做到的,那就大错特错:深刻的感觉,对艺术的热烈的爱,严格的多方面的研究,才智的客观性——这是公正无私的态度的源泉,——不受外界诱引的本领;从另一方面来说,他担当的责任又是多么崇高!人们对被告的错误习见不以为怪;法官的错误却要受到双重嘲笑的责罚。”

杨光祖 西北师范大学

陈忠实手稿

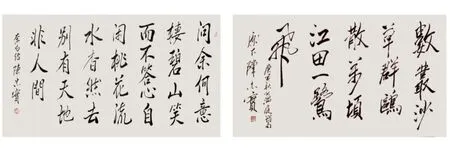

李晓庵《平日事》 34cm×45cm