数字阅读与图书馆信息资源建设

肖希明,曾粤亮(武汉大学信息管理学院,武汉 430072)

数字阅读与图书馆信息资源建设

肖希明,曾粤亮

(武汉大学信息管理学院,武汉 430072)

数字阅读时代的到来给图书馆信息资源建设带来了前所未有的机遇与挑战。本文从数字阅读的普及环境、发展态势以及知识获取地位等方面论述数字阅读的趋势与常态;剖析了数字阅读的特点及其在资源结构、资源建设模式、资源采集方式及资源购置经费结构等方面对图书馆信息资源建设带来的影响;认为在数字阅读背景下,图书馆应当贯彻“虚实并重”的资源建设基本方针,积极为数字阅读提供条件,参与数字资源生产并提供优质数字资源,开发网络资源并引导数字阅读,积极推进公共数字文化资源整合。

数字阅读;图书馆;信息资源建设;数字资源

阅读是人类最基本的文化活动,是提高国民素质,进行文化教育、知识传播、思想培育的基本途径[1],而在数字化、网络化和智能化时代,数字阅读正以前所未有的姿态渗透到人们的学习、科研与生活的方方面面。数字阅读(Digital Reading)即阅读的数字化,一方面指阅读对象的数字化,即阅读的内容是以数字化的方式呈现,如电子书、网络小说、电子地图、数字影像、博客和网页等;另一方面指阅读方式的数字化,即阅读的载体、终端是带屏幕显示的电子仪器而非平面的纸张,如PC、PDA、MP3、MP4、笔记本电脑、手机和阅读器等[2]。毋庸置疑,数字阅读在极大程度上改变了人们传统的阅读行为,也给以读者需求为导向的图书馆信息资源建设带来新的挑战。作为人们获取知识信息的重要机构,图书馆应审时度势,在信息资源建设方面进行变革以适应数字阅读的发展。

本文立足于用户数字阅读的需求,分析当今时代数字阅读的趋势与常态,剖析数字阅读的特点及其对图书馆信息资源建设带来的影响,并提出相应的策略,以期为图书馆在数字阅读背景下开展信息资源建设提供参考。

1 数字阅读已成为阅读的趋势和常态

近年来,随着互联网的迅速发展、数字资源的急剧增长以及多媒体技术的不断成熟,数字阅读在我国兴起并呈现出迅猛的发展态势,成为人们获取知识信息的重要途径。

1.1 数字阅读迅速普及的环境已然形成

(1)互联网的迅速发展

进入21世纪以来,互联网在我国迅速普及。2016年1月,中国互联网络信息中心发布的第37次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2015年12月,我国互联网普及率达到50.3%,超过全球平均水平3.9个百分点。报告指出,随着国家“互联网+”行动计划的提出和推进,互联网对于整体社会的影响进入到新的阶段。首先,从网民规模看,我国网民规模达6.88亿,全年共计新增网民3951万人,增长率为6.1%,较2014年提升1.1个百分点,整体网民规模增速有所提升。其中,网民以10-39岁群体为主,占整体的75.1%。其次,从手机网民规模看,我国手机网民规模达到6.20亿,较2014年底增加6303万人,网民中使用手机上网的人群占比由2014年的85.8%提升至90.1%。随着“智慧城市”“无线建设”的大力开展,WiFi无线网络也成为除3G/4G外主要的上网方式,91.8%的网民在最近半年曾通过WiFi介入过互联网[3]。2015年3月,世界移动通讯大会发布《移动经济2015》,报告预测全球移动通讯用户数量将从2014年末的36亿增加至2020年的45亿;使用宽带网络的移动用户数将从2014年的40%增加至2020年的70%;智能手机的覆盖率将从2014年的37%增加至2020年的65%[4]。再次,从网民对各类网络应用的使用率看,使用率最高的是即时通讯,而搜索引擎(82.3%)、网络新闻(82.0%)和网络视频(73.2%)紧随其后,此外,阅读网络文学的比例也占了43.1%。最后,值得一提的是,网络也为图书馆开启了跨越时空的服务新空间。据不完全统计,截至2015年3月8日,在腾讯和新浪网的微博上,湖北省图书馆、杭州图书馆、贵州省图书馆、中国国家图书馆、上海图书馆、陕西省图书馆和深圳图书馆的粉丝和听众数分别为28.5万、27.2万、22.9万、18.8万、16.3万、14.8万和14.6万。同时,诸多图书馆均开启了微信公众号作为推广阅读的新载体和新平台[5]。

(2)数字资源的急剧增长,改变了信息资源的结构

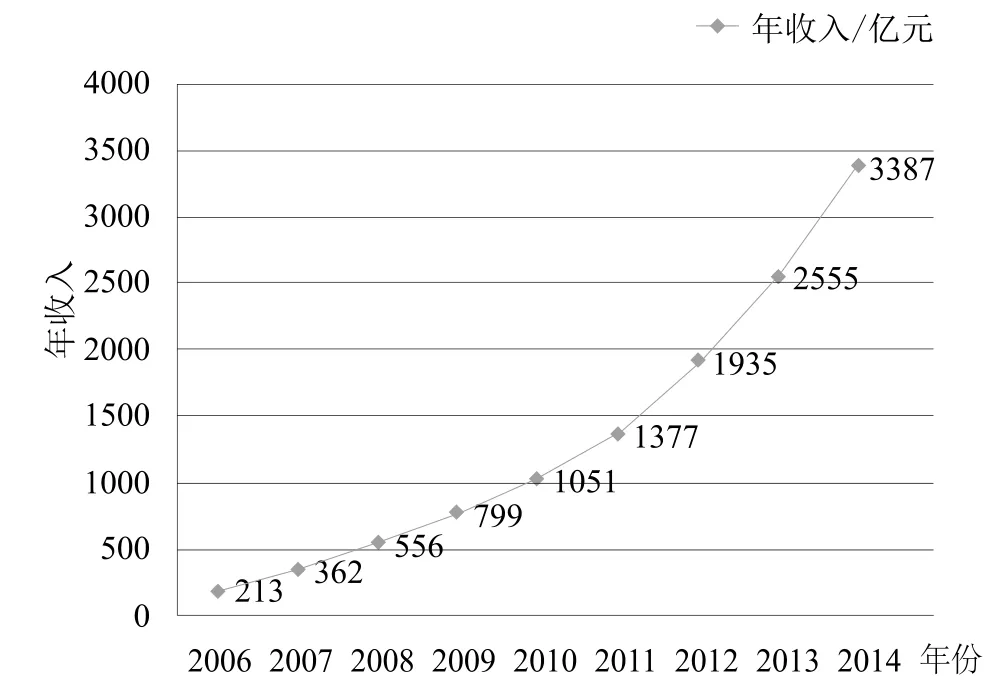

首先,从信息资源生产来看,中国新闻出版研究院历年年度报告数据显示,自2006年以来,我国数字出版产业年收入逐年快速增长,2014年底达到3387.7亿元,较2006年有巨大增幅[6],其增长趋势如图1所示。此外,国际数据公司(Internet Data Center,IDC)报告显示,2011年数字世界的信息量将超过1.8万亿GB,到2020年,数字信息量将是目前的50倍[7];2012年3月,在全球具有权威性的、出版历史长达244年的《大英百科全书》宣布停止退出印刷版,继续提供电子版[8];2014年,《中国大百科全书》第三版修订开始,修订版为电子版[9]。

图1 2006-2014年我国数字出版产业年收入变化图

其次,从信息服务提供方来看,在公共图书馆领域,到“十二五”末,全国各级公共图书馆可用数字资源量将得到较大、均衡的增长,数字资源总量达到10000TB,其中国家图书馆数字资源总量达到1000TB,与2010年底的480TB相比翻一番;每个省级数字图书馆可用数字资源量达100TB,每个市级数字图书馆可用数字资源量达30TB,每个县级数字图书馆可用数字资源量达4TB[10]。同时,高校图书馆资源结构也产生了较大的变化,以上海交通大学图书馆为例,在2001-2011年期间,该馆纸本资源有少量增加,而数字资源数量增长迅猛,电子图书增加195.9万种,电子期刊增加26700种,数据库增加196个,馆藏资源朝着数字化的方向发展,比重不断加大,如图2所示。

图2 上海交通大学图书馆资源结构变化图

1.2 数字阅读与传统阅读此消彼长的态势

自1999年起,中国新闻出版研究院陆续组织实施全国国民阅读调查,并在中国出版网站设置全民阅读专题,发布调查报告。从2008年开始,报告引入了“数字化阅读”概念,网站也设置了“数字阅读”专题,根据历年统计数据,2008-2014年我国数字阅读与传统阅读的发展趋势如图3所示。通过最新公布的《第十二次全国国民阅读调查报告》可知,2014年我国成年国民图书阅读率为58.05%,较2013年上升了0.2个百分点。其中,数字化阅读方式接触率为58.1%,较2013年上升了8.0个百分点,首次超过图书阅读率。其中,就成年国民对数字化阅读载体的接触情况而言,在2008-2014年期间,网络在线阅读和手机阅读的增长速度迅猛,电子书接触率也有缓慢增长,其变化趋势可见图4。2014年,在我国成年国民中49.4%进行过网络在线阅读,通过手机、光盘、平板电脑和微信阅读的比例分别为51.8%、2.0%、5.3%和34.4%。而国民每天接触互联网的平均时长为54.87分钟,手机阅读、微信阅读、电子阅读器阅读和平板电脑阅读的平均时长分别为33.82分钟、14.11分钟、3.79分钟和10.69分钟。与此形成鲜明对比的是,2014年我国成年国民人均纸质图书阅读量为4.56本,较2013年减少了0.21本,而报纸阅读量为65.03期(份),较2013年下降5.82期(份)[11]。可以看出,近年来我国国民图书阅读率增速放缓并有下降的趋势,而数字化阅读率快速增长,反映出数字阅读与传统阅读此消彼长的态势。

图3 2008-2014年国民阅读调查纸质图书阅读率与数字化阅读方式接触率变化趋势图

图4 2008-2014年国民数字化阅读载体接触情况变化图

此外,在网络时代,公众获取信息的途径和方式也逐渐呈现多样化、多元化的特点。人们越来越多地利用网络来查找、传递、保存与共享信息资源。相对于传统的书目、题录、工具书、文摘型检索工具等信息查询途径而言,数字资源的查找要简便得多,各种搜索引擎易于掌握,能瞬时搜索巨量资源[12]。根据OCLC的报告,84%的调查对象使用搜索引擎进行信息检索,1%的人从图书馆网页上进行信息检索[13],但与搜索引擎相比,大多数公众依然认为图书馆购买的学术资源提供的信息更为可靠和准确。

1.3 数字阅读成为人们获取知识信息的主要渠道

在学术研究领域,数字阅读成为科研人员获取知识信息的主要渠道。C. Tenopir及其合作者通过问卷调查和关键事件方法,分别研究了1977-2001年、1977-2009年间自然科学、技术、医学和社会科学领域研究人员的信息查找和阅读模式,认为电子期刊、目录检索和人际交流是识别与查找论文的主要途径,电子期刊论文已经成为阅读的主流,图书馆的馆藏电子期刊成为科研人员阅读过刊的主要来源[14]。同时,开放获取也成为获取学术信息资源的重要渠道。以开放存取期刊文献检索系统DOAJ(Directory of Open Access Journals)为例,该系统提供了大量经过同行评议的、质量高且可免费下载的论文,截至2016年1月23日,DOAJ收录了来自136个国家,11075种期刊的2165909篇文章[15],为科研人员提供了大量有价值的数字资源,满足其数字阅读的需求。

2 数字阅读的特点及其对图书馆信息资源建设的影响

2.1 数字阅读的特点

数字化阅读之所以受到人们的普遍欢迎,是因为其自身具备众多优势,包括容量巨大、覆盖范围广和使用方便等,能够适应人们在快节奏的生活中对于信息获取的诉求。

(1)数字阅读的网络化和泛在化

随着网络技术的不断发展,网络进入千家万户,信息可以在任何时候通过网络、电子阅读器和数据库轻易获取,而依托网络和电子阅读设备的数字阅读也突破了时空的限制,达到泛在阅读(Ubiquitous Reading)的效果,人们可以随时随地进行阅读,而不用专门到图书馆或书店查找信息、阅读书籍,从而提高了信息获取的效率。此外,网络链接具有聚合知识点的优势,超文本阅读实现信息间的跳转,帮助读者阅读拓宽视野。数字阅读在潜移默化间改变了人们的阅读方式,也使阅读群体不断壮大,阅读主体达到前所未有的覆盖面。

(2)阅读形态多载体化、融媒体化

传统阅读的载体单一,而数字阅读的载体呈现多样化的特点,主要包括电脑、手机、电子阅读器和平板电脑等,读者可以根据需求和习惯进行选择,既可以在公共空间进行阅读,也可以随身携带,体现了数字阅读的空间移动化特点。同时,数字阅读也是音频和视频等多种媒体交互结合的阅读形式,多媒体技术使不同文本之间在网上相互连接,是一种图书视觉化的新形式,为人们的阅读添加了新的享受[16],使数字阅读逐渐成为流行的全民阅读形态。此外,“三网融合”使公众的基本文化需求都能通过数字阅读实现。

(3)阅读的快捷性缩短了知识传递的时滞

近年来,以Blog、Tag、SNS、RSS、Wiki等应用为核心的Web 2.0技术得到广泛的推广,通过网站订阅、微博关注和微信推送等渠道的数字阅读可以让读者在第一时间获取信息。对于科学研究而言,除传统文献查找方式外,网络也是科研人员的得力助手,功能强大的搜索引擎能够帮助用户查询到大量有价值的信息,学术博客也为人们提供了双向的、互动式的学术交流。开放的阅读环境使信息资源传播更加广泛,实现资源共享。此外,学术论文率先在网络平台发布,也使知识分享与交流的速度加快。

(4)阅读的便利性最受读者青睐

便利性是数字阅读的一大特色,手机、电子阅读器和平板电脑等数字阅读设备资源容量大,体积小,便于携带,深受读者青睐,尤其是青少年。2012年12月至2013年1月,刘斌等人对包括清华大学、中国人民大学和北京师范大学在内的10所北京市高校的405名大学生开展数字阅读现状的调查,在“数字阅读优势评价”一项中,排名第一的是“便于携带”,占被调查人数的50.4%[17]。2007年,亚马逊推出了电子书阅读器Kindle,很快就受到读者的欢迎,在全球掀起了一阵手持阅读器阅读的热潮,2010年第二季度,亚马逊的电子图书的销量首次超过精装本图书销量[18]。

2.2 对图书馆信息资源建设的影响

不可否认的是,数字阅读在给人们带来丰富的阅读体验的同时,也给图书馆信息资源建设带来了冲击,图书馆图书借阅率和阅读率的下降与数字资源需求的大幅提升形成鲜明对比。为满足读者需求,很多图书馆开始对馆藏资源建设进行变革。

(1)图书馆资源结构的变化

在网络普及、数字阅读和电子出版物盛行之前,大多数图书馆馆藏以纸质文献为主,包括图书、纸本期刊和报纸等,辅之以少量数据库。而如今,面对数字资源激增、馆藏空间不足和读者的数字阅读偏好等现实情况,大部分图书馆调整了资源结构,极大地提高电子书和电子期刊的比例,加大数据库的建设,数字资源成了图书馆资源建设的重要内容。相应地,图书和纸本期刊的比例逐渐减少。以台湾高雄第一科技大学图书馆为例,2002年,该馆资源以图书为主,占87.6%,电子书的比例极少,而到了2012年,图书比例几乎降到2002年的一半,而电子书迅速提高到48.63%,超过图书的比例,电子期刊也有所增加。在数字阅读背景下,图书馆资源结构的变化有利于满足读者需求,也极大地缓解文献增长与馆藏空间不足的矛盾。

(2)资源建设模式的变化

从图书馆信息资源建设的角度来看,拥有与获取是图书馆信息资源建设的两种相互依存、互为表里的方式和必然趋势。传统的图书馆资源建设普遍重“拥有”而轻“获取”,以收藏书刊提供给读者利用为己任,专注于书刊搜集、整理和加工等工作[19]。然而,随着出版物数量的急剧增加和价格的不断上涨,图书馆收藏能力显得不足;与此同时,互联网技术的发展使得资源传播与共享更加便捷,新的资源获取方式使图书馆扩大馆藏数量,提高成本效益,这种优势在数字阅读时代展现得更加明显。如今,越来越多的图书馆关注读者数字阅读的需求,并以此为导向,从重拥有的资源建设模式走向了重存取的资源建设模式,通过采购数字资源、开发网络资源、资源共享和开放存取等形式为读者提供数字阅读服务。

表1 2002年和2010年台湾高雄第一科技大学馆藏结构对比

(3)资源采集方式的变化

传统的图书馆资源采购思想仍然侧重于阅读的知识获得功能,忽视大众阅读的需求,用户较难借阅到自己喜欢的图书。纸质资源和数字资源不能相互补充,馆与馆之间的资源是相对独立的,重复建设概率高,信息资源共享有局限性[20]。首先,数字阅读时代,用户的多样性及用户对数字资源需求的多样性给图书馆资源采集带来了挑战,图书馆在采购数字资源时注重用户需求调查分析,征求读者建议;其次,我国数字资源建设面临资源垄断、资源讹诈、资源壁垒、资源浪费和资源同质等困境[21],图书馆逐渐寻求区域性联盟,形成文献资源保障体系,避免盲目采购和重复采购;此外,图书馆在资源采集过程中逐渐由馆藏驱动模式向用户驱动模式转变,引入读者决策采购(Patron Driven Acquisitions,PDA)模式,根据读者的使用率决定是否购买某种电子图书,提高数字资源利用率[22]。

(4)资源购置经费结构的变化

数字阅读的兴起也直接导致图书馆资源购置经费结构的变化。目前,我国公共图书馆为营造数字阅读的条件,逐渐购置各种类型的数字阅读设备,价格昂贵,在经费结构中占了很大的比例;而在高校,越来越多的师生通过阅读数字文献进行学习和课题研究,数字资源在教学和科研中发挥着至关重要的作用,高校图书馆逐步提高购买数字资源的经费比例。据相关学者的研究表明,目前国内一些“985”高校图书馆用于采购数字资源的经费已超过总经费的三分之一,以清华大学图书馆为例,在其资源配置经费比例中,纸本资源仅占35%,而电子资源占了65%[23],接近三分之二,表明了数字阅读给图书馆资源购置经费结构带来的巨大变化。

3 数字阅读背景下图书馆的资源建设

数字阅读正日益成为阅读生活的趋势和常态,对于图书馆资源建设而言既是挑战也是机遇。在数字化背景下,图书馆应该立足于读者需求,适时调整信息资源建设政策。

3.1 “虚实并重”是图书馆资源建设的基本方针

在数字阅读潮流引领下,虚拟馆藏应当作为信息资源的重要组成部分,不重视数字信息资源建设的图书馆不是现代图书馆。然而,虚拟馆藏不能取代现实馆藏,实体文献资源仍然是大多数图书馆资源建设的重要内容。从文献生产和社会需求来看,在整个社会数字资源数量急剧增长的同时,印刷型文献生产的数量也在增长。对公共图书馆和高校图书馆的多数读者来说,对印刷型文献的需求仍然是“刚性需求”。从数字阅读的特性看,其本身具有一定的局限性。一方面,虽然数字阅读不能等同于浅阅读,但它确实容易导致浅阅读。北京市大学生数字阅读现状调查显示,65%的学生数字阅读的总量只占了不到三分之一,而只有16%的学生数字阅读量达到或超过其阅读总量的一半。另一方面,碎片式的语言和拼盘式的内容使读者很难形成完整的知识体系和对事物的全方位认知。此外,利用智能、便捷的检索方式过滤了“无关”内容,去获取与学习、研究直接相关的事实或数据,弱化了在浏览和阅读中启发科学思维,培养创新能力的过程。从现实情况看,纸本阅读仍然有广泛的需求。《上海市民阅读状况调查分析报告(2015)》显示,在首选的阅读方式中,对“传统(纸质)阅读”的选择仍然占有优势,比“数字阅读”高出13.85%[24];在《第十二次国民阅读调查报告》中,57.2%倾向于纸本阅读,而网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读分别只占14.3%、23.5%和3.45%;2014年包括255家公共分馆在内的上海市中心图书馆“一卡通”纸本书通借通还流通量高达5741万册次,同比增长超过30%;2014年英国不列颠图书馆访问量超过160万,较2013年增加13万。一系列的数据表明,纸质阅读地位未被撼动。

因此,在数字阅读背景下,图书馆在资源建设过程中应当贯彻“虚实并重”的基本方针,实现数字资源与实体文献资源的协调互补,对具有学术价值、文化价值、保存价值的图书,要注重纸质文献的收集;对具有实用性、知识性、娱乐休闲性的图书,主要以数字阅读的方式满足读者的需求;对虽然具有学术价值,但利用率很低,又能够通过其他途径方便获取的文献,也可以数字阅读的方式供用户利用。同时,不同类型的图书馆应制定不同的资源建设政策,例如,科学与专业图书馆、学术型图书馆应注重数字资源建设,面向大众的公共图书馆应注重实体馆藏资源的建设,而高校图书馆应实行实体馆藏与虚拟馆藏并重的方针。

3.2 积极为数字阅读提供条件

图书馆是保障公民阅读权利的社会机构,因此,当数字阅读兴起,图书馆就应当积极面对,为数字阅读提供条件。从资源建设角度考虑,与网络搜索引擎相比,目前利用图书馆资源进行数字阅读的读者数量相对较少,因此,图书馆应进一步完善馆藏结构,利用先进技术建设丰富的数字阅读资源;加快数字图书馆建设,完善资源的分类、整合、检索等功能;引进多种形式的电子图书和移动流媒体影像并加快纸质文献的数字化。从基础设施角度考虑,图书馆需要及时更新计算机和服务器,保证网络的畅通;合理增加馆内电子阅读设备安置点,完善信息检索和导航功能,根据具体情况开展电子阅读器外借服务,如上海图书馆在2009年2月27日推出的数字移动阅读器外借体验服务[25]。从服务模式考虑,图书馆应充分利用SMS、WAP和手机客户端等服务模式,利用Web 2.0技术构建交互式导读平台,实现智能推送、个性化定制、在线导读、读者聚类、图书聚类、作者聚类、书评数据库等多种形式的数字阅读导读[26]。只有当图书馆的条件完善了,数字阅读才能在更大范围推广,用户的阅读效果和满意度也将不断提高。

3.3 参与数字资源生产,提供优质数字资源

2007年,国际图联(IFLA)发布的《国际图联数字图书馆宣言》表明,图书馆应在尊重知识产权的同时将收集的有用信息提供给所有用户使用,充分利用图书馆自身传媒与机构角色日趋融合的优势来创建和传播数字内容[27]。在数字阅读背景下,图书馆作为数字资源的生产者,应该为用户提供优质数字资源。图书馆要针对用户的信息需求,将本馆有特色的精品文献资源转换成数字资源,对某一学科或某一专题有利用价值的信息按照一定标准进行数字化整理,建成特色数据库,吸引具有特定偏好的数字阅读群体,如湖北省图书馆建设的“非物质文化遗产”数据库、广东省立中山图书馆建设的地方文献数据库和武汉大学图书馆建设的“长江资源库”等。同时,在数字资源生产中,图书馆需要充分考虑内容质量、资源特色、构成质量以及用户使用质量,改变数字资源“浅”“俗”“滥”的状况,为数字阅读提供优质资源。

3.4 开发网络资源,引导数字阅读

计算机网络为数字阅读提供了丰富的资源,但网络资源的无序性影响了读者对数字资源的利用。面对海量的、良莠不齐的网络信息,图书馆要扮演好信息导航员的角色,充分发挥专业优势,筛选、组织、整合网络资源,建立资源导航系统,引导数字阅读,避免读者在网上盲目浏览,节省时间,提高阅读效率。以中国国家科学数字图书馆为例,它根据学科大类建设了化学学科信息门户(The Chemical Information Network,ChIN)和资源环境学科信息门户(The Resources and Environment Science Information Portal,RESIP)等门户网站,其中,ChIN划分了动态与信息、资源搜寻工具、机构信息、信息源知识和学科分类等类目对用户进行引导[28],RESIP则分为学科门类和资源类型两个一级大类,每个大类下又设置了若干个二级类目,体系十分明确[29]。

3.5 积极推进公共数字文化资源整合

资源整合是信息化发展的一个重要特征。目前,公共图书馆、博物馆、档案馆、文化馆等公共文化机构不断加强合作交流,利用信息技术将各种分散的、异构的数字资源进行类聚、融合与重组并集成于同一平台,通过互联网向用户提供公共数字文化服务。随着用户对公共数字文化资源需求的多样化与综合化,公共数字文化服务资源整合与服务已成为一种必然趋势[30],社会公众更需要有一个能够集成图书馆、档案馆、博物馆、美术馆、文化馆、非物质文化遗产管理机构数字资源的平台,享受“一站式”的公共数字文化服务。在数字阅读背景下,图书馆更应起带头作用,积极投入到公共数字文化服务当中,通过机构间的合作为公众提供更有深度和广度的数字资源。而在推进公共数字文化资源的整合中,图书馆还应当克服管理体制障碍、建立完整的标准体系、解决知识产权问题以及强化资源共建共享的观念,从而为社会公众的数字阅读创造有利条件。

4 结语

数字阅读因其独特的优势成为人们获取信息的重要途径,并将不断发展。面对数字阅读的浪潮,图书馆只有顺应时代发展的趋势,始终以用户需求为出发点,结合图书馆的发展目标,利用先进技术,积极生产和开发优质的数字资源、积极为数字阅读提供条件并引导数字阅读,才能推进公共数字文化服务,提高全民数字阅读水平。

[1] 何韵,何兰满.从传统阅读与数字阅读的二元关系论全民阅读推广策略:以日本为例[J].图书馆,2015(7):34-44.

[2] 百度百科.数字阅读[EB/OL]. [2016-01-23]. http://baike.baidu.com/ link?url=tXjrhUuLuFldNLdX9yTmIrSgDCyZJxLc54EZ66vhvSb-TTcPlYNQUSNhiU-sXUMaEHkoiaso8nlQGWuH647tv_.

[3] 中国互联网络信息中心.第37次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL]. [2016-01-23]. http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/ hlwxzbg/201601/P020160122469130059846.pdf.

[4] 新华网.《移动经济2015》报告[EB/OL]. [2016-01-23]. http://news. xinhuanet.com/tech/2015-03/03/c_1114503745.htm.

[5] 王世伟.论数字阅读[J].图书馆杂志,2015(4):4-10.

[6] 中国出版网.2014-2015中国数字出版产业年度报告[EB/OL]. [2016-01-23]. http://www.chuban.cc/cbsd/201507/t20150715_168554.html.

[7] John G, David R. Extracting Value from Chaos [EB/OL]. [2016-01-23]. http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-extracting-valuefrom-chaos-ar.pdf.

[8] 《大英百科全书》停止印刷版.网易新闻[EB/OL]. [2016-01-23]. http:// news.163.com/12/0316/00/7SM7JG5300014AED.html.

[9] 中国社会科学院.《中国大百科全书》第三版编纂启动[EB/OL]. [2016-01-23]. http://cass.cssn.cn/yaowen/201502/t20150206_1507881.html.

[10] 文化部,财政部.关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见[EB/OL]. [2016-01-23]. http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/ zhengcefabu/201112/t20111209_614350.htm.

[11] 凤凰网.第12次全国国民阅读调查报告解读[EB/OL]. [2016-01-23]. http://book.ifeng.com/a/20150504/14604_0.shtml.

[12] 曾敏灵.电子阅读发展与图书馆建设的对策[J].图书馆论坛, 2008(6):55-57.

[13] OCLC. Perceptions of Libraries and Information Resources (2005): A Report to the OCLC Membership [EB/OL]. [2016-01-23]. http://www. oclc.org/reports/2005perceptions.en.html.

[14] 刘日升,杨振力.国外用户电子阅读需求与行为研究综述[J].情报资料工作,2012(1):97-101.

[15] DOAJ.数据[EB/OL]. [2016-01-23] .http://doaj.org/.

[16] 赵荣.浅谈图书馆服务工作如何应对数字化阅读的挑战[J].图书馆工作与研究,2011(7):99-101.

[17] 刘斌,李刚,郭依蕊,等.北京市大学生数字阅读现状调查[J].东南传播,2013(4):94-98.

[18] 张洁,顾晓光.数字阅读的若干热点冲撞[J].图书与情报, 2011(4):83-87.

[19] 程焕文,潘燕桃.信息资源共享[M].北京:高等教育出版社,2004:72-73.

[20] 郝媛玲,张伟.高校图书馆数字阅读环境下的云服务模式研究[J].情报科学,2011(7):1054-1057.

[21] 程焕文,黄梦琪.在“纸张崇拜”与“数字拥戴”之间:高校图书馆信息资源建设的困境与出路[J].图书馆论坛,2015(4):1-8.

[22] 陈大庆.国外电子图书发展述评及未来展望[J].图书馆杂志, 2014(5):84-91.

[23] 杜羽.图书馆倒逼出版社融合发展[EB/OL]. [2016-01-23]. http://epaper. gmw.cn/gmrb/html/2015-01/10/nw.D110000gmrb_20150110_6-07.htm.

[24] 上海书展官网.(2015)上海市民阅读状况调查报告[EB/OL]. [2016-01-23]. http://www.chuban.cc/special/26150/26154/201508/t20150813_169227.htm.

[25] 杨志刚,李慧.开展数字阅读,提升图书馆内容服务[J].图书馆论坛,2011(2):123-125.

[26] 吴高.基于5W模式的我国高校图书馆数字阅读推广研究[J].现代情报,2014(9):115-119.

[27] 张晓林.让数字图书馆驱动图书馆服务创新发展:读《国际图联数字图书馆宣言》有感[J].中国图书馆学报,2010(3):73-76.

[28] ChIN.化学学科信息门户[EB/OL]. [2016-01-23]. http://chin.csdl.ac.cn/.

[29] RESIP.资源环境学科信息门户[EB/OL]. [2016-01-23]. http://www. resip.ac.cn/.

[30] 肖希明,曾粤亮.公共数字文化资源整合与服务中的信息交流机制创新[J].图书馆论坛,2015(6):34-40.

曾粤亮,男,武汉大学信息管理学院硕士研究生,研究方向:信息资源建设与服务。

Digital Reading and the Information Resource Development of Libraries

XIAO XiMing, ZENG YueLiang

(School of Information Management, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Digital reading has brought unprecedented opportunities and challenges for the development of library information resources. The article discusses the normal and trends of digital reading in terms of its popularity, development situation and the status of obtaining knowledge. It analyses the characteristics of digital reading and its impact on libraries from the perspective of the resource structure, resource development modes, resource acquisition methods and expenditure structure of resource allocation. In the background of digital reading, libraries should lay equal stress on both virtual and physical resources, create conditions for readers, participate in the production of digital resources and provide services, develop network resources and offer guidance and actively promote the integration of public digital cultural resources.

Digital Reading; Libraries; Information Resource Development; Digital Resources

G252

10.3772/j.issn.1673-2286.2016.2.001

肖希明,男,武汉大学信息管理学院教授,博士生导师,研究方向:信息资源建设与服务,E-mail:xxmwhu2011@163.com。

2016-01-28)