爱的秩序(上)

张定浩

谁把握住一个人的爱的秩序,谁就理解了这个人。

—舍勒

一

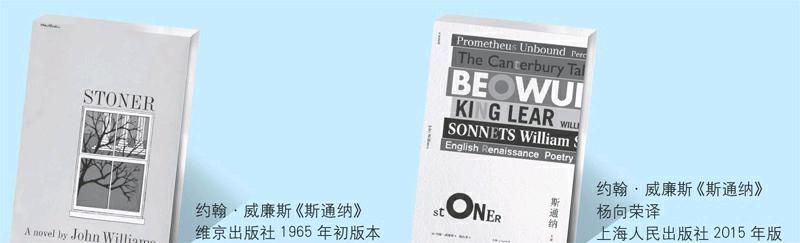

在《斯通纳》的献词里,约翰·威廉斯一方面向密苏里大学英文系的朋友和同事致意,这是他曾经攻读博士学位和短暂担任过教职的地方,也是这本书的故事发生地;另一方面,他借机强调了这本小说的绝对虚构性,从人物、事件到地点。这种强调,不能简单地认为是一种形式性的策略,用以消解现实对艺术的干预,而应当看成是他的不动声色的宣言,好将自己和同时代小说家暗暗区分开来。

莫里斯·迪克斯坦曾经谈到过美国二十世纪六七十年代小说中的自传性倾向,这是一个被自白派诗人和非虚构写作冲洗过的小说疆土,是由菲利普·罗斯、伯纳德·马拉默德、约翰·欧文主导的时代,“每一位作家似乎再也无法忍受绞尽脑汁去想象他人的故事,开始把自己当成主角,仅仅创作关于他自己的故事”。这些自传性小说中的主人公大多都是和小说作者类似的写作者,而这种对于自我和同类的过度关注,对于虚构的放弃,迅速导致写作者想象力的衰退和现实感的丧失。“让人吃惊的事实是,极少有当代小说告诉我们胜任一个工作职位应该具备什么。在当代小说中,通常我们从通俗小说家那里所获得的社会感要多过从严肃小说家那里所获得的。”可以说,正是基于对此喋喋不休的自传性潮流的厌倦与反拨,才催生了后来雷蒙德·卡佛、理查德·福特乃至耶茨转向地方性普通小人物的视域。

可以从这个背景,去理解约翰·威廉斯的《斯通纳》在当日乃至随后几十年中所遭遇的沉寂。约翰·威廉斯是谁?这样的问题对于《斯通纳》是无效的。事实上,很多中国读者都是在对其作者一无所知的情况下打开这本书的,而在读完之后,很多人也未必就有继续了解这个作者的欲望,至少对我而言,这个欲望,会远远小于重读的欲望。这部作品,某种程度上可以看成一部古典素剧作品,从它对于历史时间和作者自我的淡漠,从它对于严肃生活的关切,从它凝练整饬到无法加以增减分毫的文体。

像大多数古典著作一样,《斯通纳》讲述的不是某个人的一生,而是一次完整的经受了省察的人生。在省察之后,它只保留最为必要的部分,也就是说,最富教益的部分。爱智慧,遂替代了还原与复现,成为这部小说的最高叙事原则。詹姆斯·伍德曾在《小说机杼》中谈到“冗余细节的必要性”,因为“生活给我们的永远比我们所需的更多”,所以,那些弥漫在现代小说中的过剩细节、闲笔、饶舌议论,就不是无用的,而恰恰能营造出一种真实活着的丰饶感,抑或荒谬感。但《斯通纳》的作者完全无视此类现代小说美学,荷马和普鲁塔克才是他的近亲。

二

在小说的开头,作者就交代了主人公平淡无奇的一生。他出生,求学,教书,然后死去,有同事给学校图书馆捐献了一部中世纪手稿作为对他的纪念,如此而已。这种形式,可能会让有经验的读者想起纳博科夫《黑暗中的笑声》的开篇:

从前,在德国柏林,有一个名叫欧比纳斯的男子。他阔绰,受人尊敬,过得挺幸福。有一天,他抛弃自己的妻子,找了一个年轻的情妇。他爱那女郎,女郎却不爱他。于是,他的一生就这样给毁掉了。

这就是整个故事,本不必多费唇舌,如果讲故事本身不能带来收益和乐趣的话。

抑或,是霍桑短篇《威克菲尔德》的开头:

记得哪份旧杂志还是报纸上登过一篇故事,据说是真人真事。说是有个男人—姑且称他威克菲尔德吧—离家出走为时多年。

……故事梗概就记得这些。但此事,虽说纯属别出心裁,前无古人后无来者,我却以为,它真能引起人类慷慨的同情心……

同样是开篇就和盘托出主要内容和结局,纳博科夫看中的是其形式上的戏仿功能,并由此凸显现代小说中“怎么讲”本身的种种可能性;而在霍桑那里则更多基于对故事和小说的认识,他为自己的小说集取名为《重讲的故事》,在他看来,所谓小说大概就是经得起重新讲述的故事。但《斯通纳》与这两者皆有不同,它在开头处力图昭示的,并非吸引现代小说家投身其中的游戏或探索,而是一种类似古典诗人般的命定和完成。它更为紧密的血亲,可能是《奥德赛》:

请为我叙说,缪斯啊,那位机敏的英雄,

在摧毁特洛亚的神圣城堡后又到处漂泊,

见识过不少种族的城邦和他们的思想;

他在广阔的大海上身受无数的苦难,

为保全自己的性命,偕同伴们返回家园。(王焕生译)

亚里士多德在谈到《奥德赛》时指出,荷马并不是把奥德修斯的每一个经历都写进去,而是“环绕着一个有整一性的行动”,详略相间,这个行动即开篇里所说的返乡。《斯通纳》某种程度上也可以作如是观。它紧扣的整一行动,是“一个人如何在他所做的事情中自我实现”,这种实现虽然所知者寥寥,但它的重要性和严肃性却并不因此而失色。

三

威廉·斯通纳出生在密苏里中部一个小农场里,“这是一个孤单的家庭,家里只有他一个孩子,全家被逃不掉的辛劳紧紧地束缚在一起”(以下《斯通纳》引文如无特殊说明,均来自杨向荣译本)。辛劳,疲惫,随之而来的迟钝和麻木,是在土地上劳作半生的父母给斯通纳的感受,也是他自己慢慢正在产生的感受,高中毕业了,回到农场务农似乎是必然的道路。所幸,一个陌生人的意见改变了他的命运。那是一个县里来的办事员,大约在一次闲谈中告诉他的父亲应当送他去读大学,具体来说是密苏里大学新设立的农学院。我们都不知道这个陌生人是谁,他仿佛只是手指动了一动,另一个人的一生就不可遏制又无比精确地自行开动了。

斯通纳得知这个消息,是在一个晚春的黄昏,在干了一天农活又吃完晚饭之后。“上星期县里来了个办事的。”他的父亲在厨房忽然开始和他交谈。这是小说中的第一场对话。在这部主要由简净的叙述推动的小说中,人物只在一些最重要的场合才说话,但一旦他们开口,我们就会明白作者是此中行家,他有一双能够倾听和辨别人类纷繁声音的耳朵,与此同时他也清楚,大多数时候,人们的声音只是一种可以略去不计的喧哗与骚动。“上个星期”,这意味着斯通纳的父母已经就这个决定作过一番思索,这种思索是沉默而郑重的,可以想见它涉及很多的顾虑和牺牲,而这种郑重最终以一种随意的方式表达出来,这是习惯了隐忍的父亲母亲表达爱的方式。

“斯通纳的双手平摊在桌布上,在灯盏亮光的照耀下,桌布闪烁着暗淡的光。”这是小说中最初呈现在斯通纳面前的光,之前,他看到的一切都是灰色和褐黄色的。从这一刻,他的眼睛开始看到光。

他于是去大学读书,在当地的远房亲戚家干活以抵付食宿。但和我们常见的贫寒子弟上大学的故事不同,新世界并不就此开启。作者并不关心一个外在的意味着文明、阶层等作为象征符号式的大学世界,他在意的是人真实的内心,这心灵柔弱而坚固,它必须找到合适的机会自己打开,方才是诚实的写作。所以,我们会看到,斯通纳的大学第一学年是在寥寥数语中被打发掉的,这种时间的快进在叙述上令人震惊,有一种闯入新世界之后却一脚踏空的感觉,但这种感觉是真实的。心理时间和物理时间并不同步,人并不总是被物理时间驱赶向前,每个人都有自己的节律,而发现这种节律,才是走近这个人。

四

斯通纳在农学院攻读理学士的学位,他修习的课程主要是基础科学和土壤化学类的科目,并没有遇到什么困难,但是到了大二上学期,“必修的英国文学概论却空前地让他有些烦恼和不安生”。我们接下来可以看到,这种对于烦恼和不安的意识,恰恰是新生命的萌芽。

老师是个中年男人,四十出头,名叫阿切尔·斯隆,他对自己的教学任务态度好像带点嘲弄和蔑视的味道,似乎感觉在自己的知识和能言说的东西之间有道如此深的壕沟,他不愿努力去接近它。

这段叙述颇有深意。教师,是一种相当考验心性的工作。当一个人周围遍布比他更为年轻的学生,他们总是要么比他更无知,要么更狂妄,这种情况下,他就很难保持一种既刚健向上又谦和自抑的健康心态。对此,列维·施特劳斯曾提供过一个堪供所有教师参考的普遍策略,即,“总是假设你的班上有个沉默的学生,他无论在理智和性情上都远胜于你”。阿切尔·斯隆显然还不属于此种伟大的教师,但他比很多学院教授要好,因为他已经触碰到可教和不可教的界限,从自己所知到所能言说再到为学生所领会,他知晓这个过程存在大量的损耗和偏差,他自己无力解决,因为所谓啐啄同时,“教的困境”最终要依赖于“学的热望”。透过嘲弄和蔑视的态度,他期待发现那个可以自我逾越这些障碍的学生。

通过一首诗,他发现了斯通纳。在低沉柔和地背诵完莎士比亚十四行诗第七十三首之后,他问斯通纳:“这首十四行诗是什么意思?”这位教师把学生带到一首杰作的面前,让学生自己去面对它,这正是古典教育的方式,即用伟大的作品唤醒学生的内在意识,而非向学生灌输知识。果然,斯通纳被这首诗点亮了,仿佛盲目的人重获视力,他看见周围的光,“阳光从窗户里斜照进来,落在同学们的脸上,所以感觉光明好像是从他们自身散发出去的”。他看见一切之前被忽略的,包括自身看不见的正在无声流淌的血液,他的眼睛本身也被注入了光,“当他看到阿切尔·斯隆的身躯时感觉双眼上了层釉光”。他讲不出来。但教师已经看清了正在发生的这一切。

斯通纳的自我意识开始苏醒,这种“内在的人”的苏醒是和整个古典世界在他心中的复活同时展开的。作为一个中世纪文学的教授,小说作者约翰·威廉斯想必非常熟悉奥古斯丁和柏拉图,他们都曾谈及一种来自心灵内部的光,这种光,让一个人的心智呈现在自己面前,同时,也让整个过去从黑暗中一点点浮现出来。

有时,晚上在自己的阁楼房间,他正看书时会抬起头来,盯着房间那些黑乎乎的角落,在暗影的衬托下,灯光闪烁不定。如果盯的时间很长又太专注了,那片黑暗就会凝聚成一团亮光,它带着自己阅读的东西的那种无形的样式。他又会觉得自己走出时间之外,就像那天阿切尔·斯隆在课上跟他讲话的感觉。过去从它停留的那片黑暗中出来聚集在一起,死者自动站起来在他眼前复活了;过去和死者流进当下,走进活人中间。

这在小说中反复出现的光的意象,有另一个更为实际的名称,那就是“爱”。

五

临近毕业的时候,阿切尔·斯隆有一天把斯通纳叫到办公室去,指点给他一条看得见的道路:有鉴于他在文学课程上优良的成绩,他应该继续攻读文学硕士,然后边做助教边读博士学位,继而正式成为一名教师。斯通纳有一种被选中的惊喜,仿佛一条向上的道路正在向他开启,他唯一的疑惑在于,“为什么是我?”这是一个人面对幸福(而非不幸)时的正确态度。

“是因为爱,斯通纳先生,”斯隆兴奋地说,“你置身于爱中。事情就这么简单。”

“你置身于爱中”,一个人在爱的时候会有收不住的光,对此他自己欠缺经验无以名之,但那见过光的成年人一眼就可以辨认出来。在这里,我们可以听到柏拉图有关爱欲教诲的古老回声。爱让我们的眼睛转向光,被光照彻,同时意识到自身的匮乏,这种对于匮乏的认知,是教育得以开始的前提。同时,因为爱渴望在美中生育,所以教育不仅仅是自我完善,好的教师会通过两种方式寻找和培育他的学生,一种是实际生活中的对话和交流,一种是著述;而从学生的角度,如歌德所言,“我们只从我们所爱的人那里学习”。

但斯通纳暂时还不够成为一个好的教师,或者说,好的爱者。他暂时只是向书本学习。他置身其中的爱,仅仅是对于一个美好的文学世界的爱,以及,对于自我的爱,这种爱并没有回返和落脚到具体的他人的身上。他爱的,更多是自己身上被唤醒的某种可能性。这一点,从他与父母的关系就可以看出来,随着在学院任教的未来越来越确定,“他意识到,他和父母已经逐渐形同陌生人。他感觉自己的爱因为损失反而更强烈了”。这种爱,暂时只是一种相对封闭的爱,类似语法的逻辑,他暂时被这种爱所裹挟,并在其中如饥似渴地成长,如他所体会到的,所谓语法的逻辑如何渗透进语言并支撑人类的思想。

六

斯通纳是在成为大学讲师之后才拥有朋友的,那是两个与他同时研究生毕业留校的同学,戴夫·马斯特斯和戈登·费奇。这看起来有些奇怪,人难道不应当是从记事开始就拥有朋友的吗?但假如我们把对“朋友”这个词的要求提高到一个层次,比如说,柏拉图《会饮篇》的层次,是在欢宴中依旧有能力进行严肃精神思考的朋友,抑或,像《斐多篇》那样,是在死亡的阴影下仍围成一圈探究智慧的朋友,我们或许就会释然,并记起《斯通纳》是一部只拣选最富教益部分的小说,它不是人生的还原,而是人生在经受省察之后的浓缩。在对朋友这个主题的探讨下,两个朋友,是最简化的形式,每个幸运的人一生至少应该拥有两个朋友,一个比自己更有才华,一个比自己更通世故。对斯通纳而言,马斯特斯和费奇,就是这样具有典范意味的朋友。

但戴夫·马斯特斯很快就战死在一战战场,这位更有才华的朋友的早逝对斯通纳影响巨大。在日后的岁月中,他时常会想起马斯特斯,并偶尔在人群中辨认出这位亡友的影子,但时过境迁,他已丧失了缔结新友谊所必须的属于年轻人的渴望和直率。一个人到了一定的年纪没有朋友,就不会再有朋友,斯通纳无法从友爱的激荡中进一步学习爱,这是他生命中重要的缺失。

在马斯特斯活着的时候,他们之间有一场谈话,关于大学的本质—庇护所,关于他们每个人的本质—《李尔王》的暴风雨中躲在小茅屋里的“可怜又冰冷的汤姆”。这一部分可以看成一场被奥古斯丁思想洗礼过的斯多葛式占卜。一个人的命运可以被预言,但他并没有因此丧失偶然性和创造力,他依然拥有自由意志,因为正是这样属于他的自由意志引领他走向属于他自己的命定。他遂将生命视为一个有待实现的整体,这种实现与政治环境和物理世界无关,却又合乎自然本性。倘若这样的生命整体能够实现,用马斯特斯的话说,那就是“自然美德的胜利”(a triumph of nature virtue)。

接下来,这种“自我实现”立刻遭遇到的考验,是战争。

七

第一次世界大战爆发三年之后,美国宣布参战。斯通纳对这场发生在遥远欧陆的战争无感,“他发现自己内心并没有特别强烈的爱国主义情感,而且也无法促使自己去恨德国人”。

在每一次战后,我们都可以见到无数对于爱国主义和民族主义的反思,因为大多数人已经在战场上失去了他们的亲人;但在每一次战前,这样的反思寥若晨星,并会立刻招致公众的怒火。人们害怕死亡,但更害怕被孤立,因为前者尚未到来或存在某种侥幸,但后者必然发生且就在眼前。在拜厄特描述一战前后的小说《孩子们的书》中有一个细节,一个刚满二十岁的男孩哈里迫切要求参军,他没有对试图阻止他的父亲说“祖国需要我”,而是说,“人们都在看着我,那些牺牲了儿子的人们在看着我。继续待在家里既不妥当也不舒服,村子和镇里已经没有像我这个年纪的男人了,我需要参军”,他的父亲告诉他,战争不能解决任何问题,千万人只是无谓地献出生命,“没有个人,只有群体和群众,不跟着群众奔跑是需要勇气的”。但儿子冷笑道:“我没有这么大的勇气。”

因此,像萧伯纳和罗素这样在战前就积极投身反战事业的知识分子,堪称勇者。某种程度上,斯通纳的老师阿切尔·斯隆也是其中一员,但他更为孤独,所以更容易被压垮。斯隆没有家人,也少有朋友,他厌恶战争,并厌恶这正在拥抱战争的世界,他将怀抱无处安放的热诚,在战后愤怒而寂寞地死去。而在此之前,当斯通纳怀揣困惑来向斯隆询问时,斯隆在他这里看到过一点希望,斯隆提起了另一场战争,发生在美国本土的南北战争:

当然,我记不得那场战争,我还很小。我也记不得父亲了,他在战争的第一年就被杀死了。但是我看到了后来发生的一切。一场战争不仅仅屠杀掉几千或者几万年轻人,它还屠戮掉一个民族心中的某种东西,这种东西永远不会失而复得。如果一个民族经历了太多的战争,很快,剩下的就全都是残暴者了,动物,那些我们—你和我以及其他像我们这样的人—在这种污秽中培养出的动物。

作为中国读者,我们对这段话自当有更深切的体会。虽然有强制征兵,但斯通纳按照规定可以申请免征,因此,参军与否的选择权完全在于他自己。这又是一个精巧的设置,我们由此可以有机会看到某种古典思想的回声,它强调人身处十字路口时掌控自己命运的义务,迥异于日后我们熟悉的种种现代、后现代处境下的人的无助、妥协乃至绝望悲凉。斯隆对斯通纳说:

你必须记着自己是什么人,你选择要成为什么人,记住你正在从事的东西的重要意义。

斯通纳把自己关在房间里,关了两天。他必须自己作出选择。这是他生命中要作出的第二次重大选择,第一次是选择留在大学而不是回家务农,但所有第一次的选择都带有某种偶然性,它更像是被选中,唯有第二次,才是真正意义上的选择。在此之后,他所做的一切,都只是在接受这种自我选择的检验,从婚姻、事业再到感情。