PPP模式立法的必要性及对策建议

成军帅,李维杰

(新疆财经大学 法学院,新疆 乌鲁木齐 830012)

PPP模式立法的必要性及对策建议

成军帅,李维杰

(新疆财经大学 法学院,新疆 乌鲁木齐 830012)

PPP项目运作模式作为一种公共基础设施建设模式,在各国得到了普遍运用,虽然在中国起步较晚,但是众多项目的成功运营,让人们看到了PPP模式对于国家发展提供的潜在能量和价值,加之“一带一路”政策的全面推进,PPP模式将被提升到全新的高度。对PPP的由来及性质,各国PPP模式的运作进行分析说明,提出PPP模式立法的必要性及立法对策,以期为“一带一路”政策中的PPP模式应用提供依据。

“一带一路”;PPP模式;专项立法;立法机构;国外经验

网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1415.C.20160713.0937.016.html

网络出版时间:2016-07-13 09:37

PPP即public private partnership,普遍理解为公共部门(public)与私营机构(private)形成良好合作伙伴关系(partnership)的一种公共基础设施建设模式。作为一种公私合作的模式,其灵活性和可操作性已被很多国家发现并运用,为使其良好地运营和发展,英国、美国、澳大利亚、加拿大、韩国和口本等众多国家针对PPP模式建立了适合本国的法律法规。PPP模式在中国起步较晚,然而在以国家体育场“鸟巢”、北京地铁4号线(国内首例地铁PPP项目)及深圳地铁4号线二期工程(国内首例地铁BOT项目)等为代表的一大批PPP项目迅速落成后[1]7,可以预见PPP模式对于中国加快新型城镇化、实现国家治理现代化、提升国家治理能力和构建现代财政制度的潜在价值,及在基础设施及公共服务领域引进民间资本、吸引社会资金参与供给、减轻政府财政压力和完善市场机制等方面的巨大优势。

一、PPP模式在各国的兴起和发展

随着私有资本的累积和市场机制的确立,民间与政府的合作成为大环境下必然的趋势。早在17-19世纪末,世界范围内私人资本就己经普遍参与公共投资。二战后,经济遭到严重破坏,私人投资公共基础设施成为各国政府争相采取的措施。

20世纪80年代,在英国政府的推动下,在世界范围内掀起了私有化的浪潮。这一时期,针对政府掌握的基础设施进行了大规模的私有化[2]。同时,世界银行等国际组织也积极倡导私有化,甚至鼓励将基础设施建设完全交由市场运作,这一时期的实践成为严格意义上的PPP模式诞生的雏形。

1992年PPP模式在英国首次正式应用,随后澳大利亚开始效仿,并在美国、加拿大、法国、德国、新西兰、南非、日本和韩国等国家得到广泛响应。根据经合组织统计,在PPP最为普遍的国家中,PPP一般占整个基础设施采购的10%~15%。此后,PPP的理念和经验在全球范围内大力推广,并广泛应用于发展中国家的公共项目建设中,填补了发展中国家基础设施的投资需求。

在中国,公私合作模式最早可追溯至1906年的新宁铁路,然而具有代表意义且被人熟知的PPP项目则是近年来的国家体育场“鸟巢”、北京地铁4号线和深圳地铁4号线二期工程。当前,对于PPP模式的使用还在一个摸索和借鉴的过程中,在“一带一路”的大环境下,未来PPP项目将逐步增多,内容和形式有望更加复杂多变。

二、PPP模式在中国推行的意义

随着中国城市化进程的快速推进,经济建设和公共事业等方面需要政府的大量财政投入,中共十七大报告关于实现基本公共服务均等化的要求提出后,政府财政将面临又一重大压力和挑战。在财政压力增加的同时,政府对于建设的投入忽略了民间资本的巨大力量,也一定程度上阻碍了其在市场体系中的良性流通和运营,弱化了市场对于经济调节的重要作用。因此,十六届三中全会通过了《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,其中明确指出:“放宽市场准入,允许非公有资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域。”在政府职能转变和经济体制变革的大背景下,进一步完善政府与市场、政府财政与民间资本的关系,增加公私间的合作交融,加速市场健康发展成为了一段时期的重点工作。

第一,推进政府职能转变,适应市场发展需要。PPP模式的有效运用有利于政府职能的转变,从大包大揽的“全能政府”转变为职能分离、职责明晰的监督者、考核者和标准制定者,削弱一段时间以来政府对于公共服务领域的垄断地位,在公共服务领域引入市场竞争机制和社会参与机制,发挥社会资本和民间资本在推动社会事业发展和基础建设方面的作用,激发市场动力,激活政府事业单位行政力。市场是灵活多变的,但政府参与的项目却缺乏对市场变化的应急和处理能力,在运行过程中,容易造成国有资产流失和资源浪费,在这种情况下,简政放权、引入社会资本和寻求市场化解决方式将成为公共建设及服务的必然选择。

第二,提高公共服务供给效率,扩大预期效果。PPP模式与传统投融资体制相比,一个显著的特征就是允许民间和私人资本进入到公共基础设置及服务领域,扩大资本流通渠道,加快资本流通速度,增加风险分担能力。在实行过程中,可以有效地根据当地条件和政策,对不同的项目采取各种不同的配套方案,达到与预期单独行动相比更为有利的结果[3]。

第三,从长远角度分析,推广运用PPP模式为中国经济转型升级、产业创新和加快城镇化建设提供了相应的物质基础,同时公私资产的相互配合对于完善现代市场经济体系也有一定的促进作用[4]。

三、PPP模式规制的现状及国外借鉴

PPP模式在中国的实践时间较短,在法律规范方面存在着较多问题,目前的法律法规不能完全适应PPP模式的发展,一个具有一般性和指导性的法律法规将有效指导公私合作方式,缓冲契约精神和政府管控间的矛盾冲突[5]。

(一)中国PPP模式相关法律法规现状

虽然中国有成体系的配套法律规范政府采购行为,但是不能忽略的是,在PPP项目合同的授予方式、程序和标准等方面依然缺乏明确的法律指导,政府采购法等法律体系依然还有许多值得完善的地方。其中项目特殊性和政府角色定位问题是目前学术界在立法问题中的主要争论点。

项目本身的性质制约。PPP项目属于公共部门与私营机构合作的模式,具有投资额巨大、合作周期长、专业水平要求高和项目复杂等特点[6],中国以往制定的《政府采购法》和《招投标法》中的某些法律条文虽然对其有一定的指导和约束作用,然而却很难涵盖在当今复杂多变的环境中PPP项目的具体问题。面对越来越活跃的PPP模式应用,一部专门法律将有助于其良性健康发展。

政府角色的定位。在PPP模式下,一方面政府作为公共部门的合作者具有主体性质,另一方面作为监管机构具有裁定权力,行政法学者一般都认可行政主体在行政合同中享有一系列特权,行政特权可具体表现为行政主体有权根据公共利益的变化调整合同本身的内容,在履行过程中还享有对合同的监督权、变更权、终止权和制裁权等[7]242。因而,非政府主体在项目参与时面临着较大的风险,只有通过相应法律法规来保障非政府主体利益,PPP模式才能拥有更加公平的合作方式。

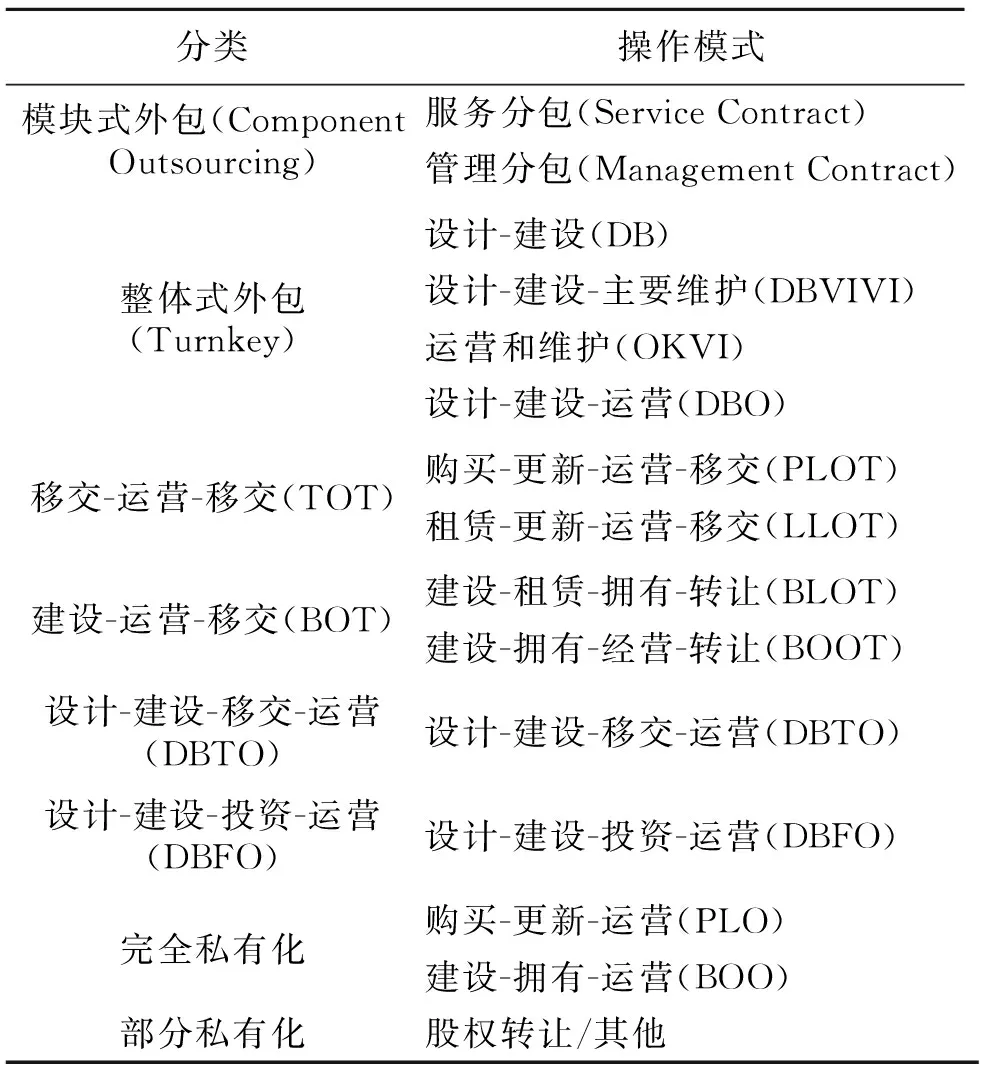

现行法律中,《政府采购法》《实施条例》《招投标法》和《招标法实施条例》等各有侧重,《政府采购法》主要侧重政府采购行为,是直接规制政府采购的法律,对政府采购的主体、方式、程序、合同、质疑、投诉、监督检查和法律责任有直接的规定;《招投标法》则主要配合《政府采购法》中的招投标行为。这些法律虽然可以指导一些PPP项目的操作实施,可是,针对现今经济环境中PPP项目的多样性(表1)[8],还是暴露出规则制定和监管等方面的不足。

中国宪法规定:“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。”这为非公有制经济和私营部门进入基础设施和公用事业领域提供了根本法律保障。在宪法精神推动下,国家立法机关、国务院有关部门以及地方各级政府也根据自身建设需求修订或出台了各种具有针对性和指导性的政策规章,促进PPP模式在公共项目中的运用[9]。然而,这些政策规章不具有一般指导性,只是为促进本地区PPP项目的有效开展而制定。

表1 PPP模式分类汇总表

(二)国外相关立法方式及主要负责机构

PPP项目在各国的不断推进过程中收到了良好的经济效益,但过度追求利润导致公共产品的价格偏高和难以保证公益性等问题。黑格尔曾说,当实践已经完成了它的发展阶段并成为问题的时候,才开始在理论上反映出来[10]242-245。英美等国逐渐出现了对PPP的批评和质疑之声,这促使各国政府开始建立相关部门和出台调整PPP的政策。

1.英国

英国对城市公用事业的民营化改革是以政府管制立法为先导,这使得民营化改革具有法律依据和实施程序,2012年底,英国财政部正式公布“关于公私伙伴关系新模式”政策文件和“私人融资标准化合同指引”,为其PPP模式的发展提供了全新的空间。

2.美国

美国是PPP项目发展的后起之秀,采用由“全国公私营机构合作委员会”(National Council for Public Private Partnerships,NCPPP)独立监管的产业监管模式,独立监管机构的首长和成员由总统提名,经参议院同意后任命,由于其人员来自不同党派,保证了其权力行使的公平性,同时,其成员多从该领域的专家中选择,保证了裁定的合理性。在立法方面,1997年美国卫生部发布了《A Guide to Developing Public Private Partnerships in Child Support Enforcement》,其众多州根据自身实际情况也制定了适合PPP模式运行和使用的制度准则。

3.日本

日本采用“总分”的模式,由日本PFI委员会负责,内阁办公室和各地方政府配合监管执行。在规范和立法方面,日本针对性较强,对于PPP模式的众多环节作了相应规范,仅2001-2004年间,内阁办公室就公布了一系列文件指引:PFI项目的风险分配指南、PFI项目价值评估指南、PFI标准合同文本和PFI项目运营监控指南等。

4.韩国

韩国PPP项目的主要监管服务部门是战略投资部(MOSF)下设立的PPP评估委员会(PRC)。截至2005年,韩国已经形成了一套比较完备的PPP法律体系,并且成立了PIMAC,负责发布年度PPP计划以及编制PPP指南,提供PPP项目可操作的指引[11]。

(三)PPP模式的国际经验借鉴

对比上述在PPP立法和监督方面比较突出的国家,中国PPP法律应加强如下环节:

1.建立主导机构

PPP模式的法律架构问题涉及PPP模式运作的多个方面和各类关系,PPP模式只有在成熟而完善的立法架构中才能发挥重要作用。目前,中国PPP项目的运作涉及众多部门,各行政机构看似可以互相配合,但是由于PPP模式本身涉及的方面较为复杂,当遇到急需处理的事情时,涉及的部门可能不止一个,实际操作中容易出现互相推诿和职责不清的状况[12]。

想要PPP项目顺利进行,没有一个明确的主导机构是不行的。在这方面可以借鉴美国的执行方式,建立一个PPP特别机构或部门,对全国的PPP政策、方针和文本解释等给予全面且权威的控制与解释,并对其后续发展进行监督、指导和支持,保证项目的最终实现。

2.建立适用法律

(1)建立针对性法律

PPP模式本身种类众多且操作复杂,运用已有法律开放式的架构有时无法处理PPP项目的特殊性问题,无法真正对项目起到约束管制或是裁定的作用。因而,一套适用PPP模式的专门立法亟待推出,以保证对PPP项目的统一管理,保障项目双方当事人的合法权益和国家利益。

立法是一段时间内必须完成的必要事件。然而,现实情况是PPP项目已在各地不断推出,而让众多项目静候一部完善的法律出台再进行,是有悖于经济发展进程的。因而,在立法方面,高效快速的作法是将不同PPP项目进行性质归类,找到同一性质项目的法律问题关键点,在已有的法律中寻找可解释可解决的方式进行指导;如果现实法律中并未有明确的规定,则根据已有的相关案例作为指导,由最高人民法院给出法律解释,通过案例的不断积累,总结出同类型项目的指导方案和纠纷处理依据。

同时应加快专门立法的速度,在中国以全国人大或其常委会名义制定单行法律,并对构成障碍的其他法律条款加以修改和调整,逐步进行推广,在实践中再次检验,使其逐步适应中国PPP项目的发展。

(2)提高法律执行阶层

PPP模式运作涉及多个层面,重点强调公共部门与私人的合作关系,单纯的地方法规和部门条例缺乏权威性,在涉及政府及高层级的机构时,在执行力度上难以取信于人,容易造成投资者利益损害。在这方面,可以借鉴韩国政府机构设置由政府某一部委进行专属管理,负责相关政策的解释和裁决,并进行监管,同时配备PPP方面的专家和专业人员组成咨询机构,预防PPP项目运行过程中可能出现的问题。

3.颁布明确的政策支持

PPP模式对于政府和民间资本有着不可替代的特殊优势,中国政府作为参与方在使用过程中缺乏明确的政策支持,缺乏共同面对利益及风险的意识。这就需要政府认清自身角色,积极起到公共利益代言人的作用,制定适合PPP项目发展的宏观和微观支持政策,设置合理的风险分担机制,建立政府的信用体系,最大限度地吸引民间资本,缓解政府财政压力,更快更全面地推进基础设施建设。

PPP模式的有效运作,可以促进公私资本的有效流通,激活市场,为中国“一带一路”建设带来新一轮的发展。因而,对PPP的立法和有效监督管理,将成为这一模式能否顺利运行的一大关键。应多借鉴国外相关经验,同时结合中国特色的市场机制,注重实践,不断发展完善,为新一轮经济发展提供支持。

[1]王守清,柯永建.特许经营项目融资(BOT/PFI/PPP)[M].北京:清华大学出版社,2008.

[2]孟春,王景森.借鉴国际经验完善我国PPP机制[J].经济研究参考,2014,(36):5-8.

[3]刘志.PPP模式在公共服务领域中的应用和分析[J].建筑经济,2005,(7):13-18.

[4]刘薇.PPP模式理论阐释及其现实例证[J].改革,2015,(1):78-89.

[5]袁竞峰,邓小鹏,李启明,等.PPP模式立法规制及其在我国的应用研究[J].建筑经济,2007,(3):95-99.

[6]徐霞,郑志林,周松.PPP模式下的政府监管体制研究[J].建筑经济,2009,(7):105-108.

[7]姜明安.行政法与行政诉讼法(第二版)[M].北京:法律出版社,2006.

[8]王东波,王薇.基础设施项目PPP模式选择研究述评[J].项目管理技术,2013,(12):39-45.

[9]湛中乐,刘书燃.PPP协议中的法律问题辨析[J].法学,2007,(3):61-70.

[10][德]黑格尔.法哲学原理[M].范扬,译.北京:商务印书馆,1982.

[11]叶秀贤,孙慧,范志清.韩国PPP法律框架及其对我国的启示[J].国际经济合作,2011,(2):52-55.

[12]陈婉玲.公私合作制的源流、价值与政府责任[J].上海财经大学学报,2014,(5):75-83.

(责任编辑治丹丹)

The Necessity and Countermeasures of the PPP Legislation

CHENG Jun-shuai,LI Wei-jie

(School of Law,Xinjiang University of Finance and Economics,Urumqi,Xinjiang 830012,China)

As a public infrastructure construction,the PPP operation mode is widely used in many countries.Although started late in China,many successful operations of the project show the potential and value of the PPP model for national development.With the overall promotion of“One Belt,One Road(B&R)”policy,the PPP will be used in more fields and at a new level.Based on the analysis on the origin and nature of the PPP and the operation of PPP models in various countries,the paper puts forward the necessity of the PPP legislation and suggests some legislative countermeasures,in the hope of providing the basis for the application of the PPP model in the B&R policy in China.

B&R;the PPP model;legislation;the legislature;foreign experience

2016-01-20

新疆财经大学研究生科研创新项目(XJUFE2016D008)

成军帅(1989-),女,河北承德人,新疆财经大学法学院经济法学专业在读硕士研究生,主要研究方向为市场规制法。

D 92

A

2095-462X(2016)04-0082-04