滹沱河古河道剖面粒度参数特征及沉积环境

赵红梅,刘林敬,赵 华,毕志伟,王利康,宋 磊,王成敏, 杨劲松

(1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083;2.中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北 石家庄 050061)

滹沱河古河道剖面粒度参数特征及沉积环境

赵红梅1,2,刘林敬2,赵华2,毕志伟2,王利康2,宋磊2,王成敏2, 杨劲松2

(1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;2.中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北 石家庄050061)

滹沱河平原段从20世纪70年代中期开始,河道常年干涸断流,两岸土地沙化,河流生态系统遭到严重破坏。开展滹沱河浅埋古河道研究,对于研究区水文生态环境的可持续发展具有重要意义。在高密度取样和详细测年数据的基础上,应用沉积物粒度频率分布曲线和概率累积曲线分析方法,结合剖面岩性特征,对滹沱河古河道剖面(GCA)进行沉积相分析,讨论了研究区3万年以来的沉积环境变化过程。结果表明:GCA剖面地层由两个沉积阶段组成,以1 060 cm为界;下段为29.4~26.9 ka B.P.(1 240~1 060 cm)期间,研究区以浅湖沼相沉积环境为主,后期转变为河漫滩相沉积环境,水动力条件弱;上段为26.9 ka B.P.至今(1 060~0 cm),发育了河床-心滩相沉积组合,共同构成一个较完整的辫状河道沉积序列,水动力条件强且变化大。

古河道;粒度;沉积环境;滹沱河

0 引 言

沉积物的粒度分布特征可以反映沉积介质的流体力学性质和能量,是判别沉积环境及水动力条件的一个重要物理标志[1]。它在河流相沉积作用规律研究及沉积环境的恢复重建中担当着十分重要的角色。受水动力条件变化的影响,河流相沉积物的粒度分布特征非常复杂。前人已经在河流相沉积、尤其是不同河流亚相沉积以及河流洪水沉积物粒度特征等方面做了大量的工作,并取得了许多重要成果[2-9],为古河道沉积相和沉积环境的研究提供了重要参考。

滹沱河平原段流经河北省石家庄市,对该区的水资源及水文生态环境意义重大。然而从20世纪70年代中期开始,由于上游水库蓄水和气候干旱的影响,滹沱河平原段河道常年干涸断流,两岸土地沙化,湿地消失,河流生态系统遭到严重破坏。古河道带是大气降水、地表水与地下水相互转化、联合调蓄(包括南水北调工程、地下水回灌等)的理想库容[10],也是以恢复地表径流为核心的河流湿地重建[11]的理想地段。开展滹沱河浅埋古河道沉积地层与沉积环境研究,可为恢复河流生态系统、重建湿地生态环境提供科学依据,对于研究区水文生态环境的可持续发展具有重要意义。前人在滹沱河平原段沉积相方面做过很多工作[12-16],主要集中在对滹沱河河道现代沉积物的矿物成分、比重、粒度特征、沉积结构、构造等方面的研究。对于古河道地层及沉积相的研究[17-18],则以野外露头剖面的测量为重点,采集的环境和测年样品有限,研究分辨率不高,缺乏系统的年代框架,从而影响了对河流沉积环境的判别以及沉积环境演化的推断等。基于此,本文对藁城市西四公村南滹沱河大桥下砂场所揭露的一个深10余米的河道剖面,开展了粒度参数特征及沉积环境的研究工作。

1 材料与方法

1.1剖面概述

研究剖面(GCA)位于河北省藁城市西四公村南滹沱河大桥下,地理坐标:N 38°04′1.8″;E 114°48′1.2″;H 47.4 m(图1)。该剖面处于滹沱河现代河道南侧,由于滹沱河常年断流,现代河道多处成为了采砂场。作者对揭露的剖面总厚度12.4 m进行了剖面详细测量,采集粒度样品124个,取样间隔为10 cm,光释光测年样品10个。

图1 GCA剖面地理位置Fig.1 Location of GCA section

1.2岩性特征

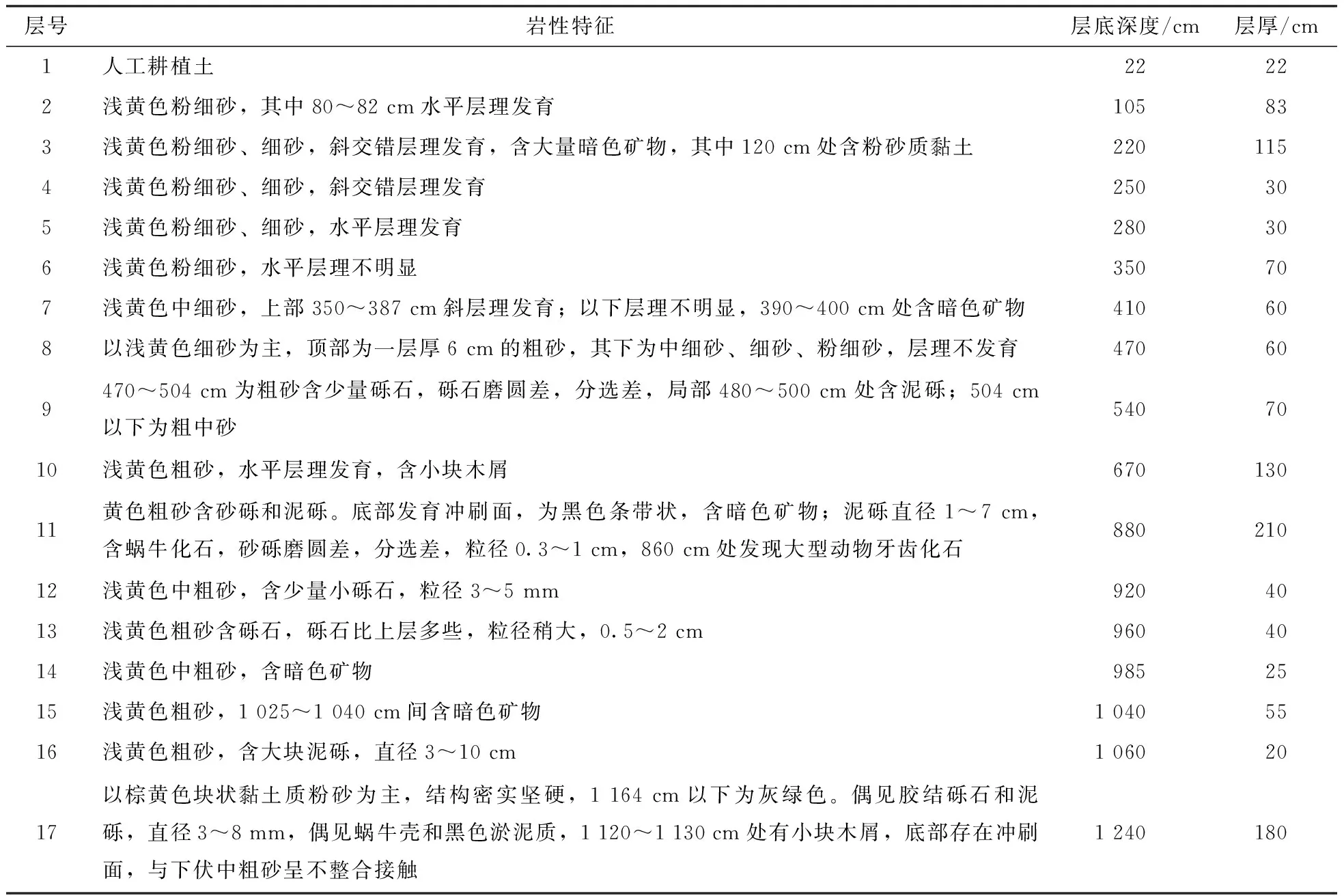

根据沉积物的颜色、岩性、构造等特征,将剖面划分为17层,其中11/12层间以及17层底部均发育河流冲刷面,地层不连续,存在沉积间断。剖面岩性、层底深度、层厚等详细描述见表1。

1.3地层年代框架

本剖面的地层年代框架采用光释光测年方法建立,共计10个光释光样品,由中国地质科学院第四纪年代学与水文环境演变重点实验室释光实验室进行测试,测试仪器为Daybreak—2200光释光仪,测量矿物为细颗粒石英(4~11 μm),部分样品测量矿物为粗颗粒石英(90~125 μm)。采用简单多片再生法获得等效剂量值,用饱和指数方法进行拟合,生长曲线图显示再生剂量点不太分散,生长曲线没有明显饱和,年龄数据可信。所有测年结果如表2所示。

1.4粒度测试

粒度样品采用激光粒度分析法,由中国地质科学院第四纪年代学与水文环境演变重点实验室粒度实验室进行测试分析。采用的实验设备为英国Malvern 公司出产的Mastersizer—2000型激光粒度仪,仪器测量范围为0.02~2 000 μm,分辨率为0.01 Φ,重复测量的相对误差<1%。

样品按常规方法进行预处理,处理过程如下:取样品3~5 g,放入100 mL烧杯中,注入10 mL浓度为2∶1的H2O2溶液,加热,去除有机质;待溶液中不出现小气泡时注入10 mL浓度为2∶1的盐酸溶液,去除碳酸盐,待溶液沸腾时取下;烧杯降温后,注入50 mL左右的蒸馏水,静置12 h,抽取上部分清液,剩余20 mL左右;之后注入10 mL(36 g/1 000 mL)的偏磷酸钠分散剂,搅拌均匀后超声波振荡10分钟左右,即可上机测试。

表1 滹沱河河道剖面岩性特征

2 结果与讨论

2.1粒度参数特征

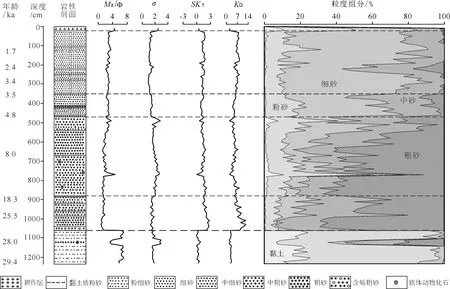

粒度参数是表征沉积物粒度分布的重要指标,它们从不同的侧面反映了沉积物粒度分布特征,从而有助于了解沉积过程的水动力条件及沉积环境的变化。根据GCA剖面粒度样品测试数据,绘制出平均粒径(MZ)、标准偏差(σ)、偏度(SK1)、峰度(KG)等粒度参数变化曲线以及不同粒度组分的百分含量变化曲线,包括黏土(8~12 Φ)、粉砂(4~8 Φ)、细砂(2~4 Φ)、中砂(1~2 Φ)、粗砂(-1~1 Φ)(图2)。结合剖面地层岩性、粒度频率分布曲线(图3)和概率累积曲线(图4)样式,可将该剖面自上而下细分为6个组段。各组段粒度特征分述如下。

图2 GCA剖面沉积物粒度参数变化曲线Fig.2 Variations of grain-size parameters of GCA section

第一组段(1 240~1 060 cm):该组沉积物粒度较细,粒径平均值为6.01 Φ,以粉砂(68.27%)为主,其次为黏土(17.25%),少量细砂(5.98%),局部层位含中砂(4.60%)和粗砂(3.90%)。分选系数在1.51~2.93之间,分选差,偏度在-0.10~0.84之间,几乎近正态。峰度在1.78~3.26之间,峰态偏宽缓。频率分布曲线(图3)显示以单峰为主。概率累积曲线(图4)表现为一段或两段式,仅含跳跃总体和悬浮总体,跳跃总体含量在5%以下,有的甚至不含跳跃总体,悬浮总体占绝对优势,表明总体水动力条件弱。极少数样品为三段式,跳跃总体占40%左右,反映了沉积环境的短暂变化。

第二组段(1 060~880 cm):该组沉积物粒度明显变粗,粒径平均值为1.32 Φ,以粗砂(50.42%)为主,其次为中砂(31.88%),少量细砂(10.37%)和粉砂(7.11%),黏土含量极少(0.43%)。分选系数在1.27~1.86之间,分选性一般。偏度1.31~2.77之间,峰度为5.26~12.49之间,峰态较高窄。频率分布曲线显示以双峰为主(图3)。概率累积曲线显示以三段式为主(图4),仅含跳跃总体和悬浮总体,跳跃总体约占70%~90%,细截点粒径在0~1 Φ,表明水动力条件很强。

第三组段(880~470 cm):该组段沉积物粒度较粗且变化范围大,平均粒径为1.86 Φ,以粗砂(44.76%)为主,中砂(23.30%)次之,少量细砂(16.25%)和粉砂(13.98%),极少量黏土(1.66%)。标准偏差在1.54~2.81之间,分选差,偏度在0.57~2.20之间,峰度在2.04~8.23之间。频率分布曲线显示多数为双峰和多峰,偶有单峰(图3)。概率累积曲线多为两段式,仅含有跳跃总体和悬浮总体(图4),跳跃总体占40%~70%,细截点在0~1 Φ之间,水动力条件强,但与第二组段相比稍有下降,且变化大。770 cm处粒度参数特征较为特殊,该样品整体粒度明显变细。以粉砂为主(图2),含量比其下部突然增加,达到50.08%,细砂、中砂、粗砂含量较低,黏土含量有所增高。从频率分布曲线来看,显示为三峰,且三峰高度相当(图3),表明存在多种沉积物来源。概率累积曲线表现为两段式(图4),仅含跳跃总体和悬浮总体,悬浮总体占绝对优势,表明水动力条件弱,指示了沉积环境的短暂变化。

图3 GCA 剖面部分样品频率分布曲线Fig.3 Frequency distribution curves of samples from GCA section

图4 GCA剖面部分样品概率累积曲线Fig.4 Probability cumulative curves of samples from GCA section

第四组段(470~350 cm):该组段沉积物粒度比第二、第三组段细,粗砂含量明显降低。平均粒径为2.65 Φ,以细砂(44.33%)为主,中砂(30.26%)次之,少量粉砂(16.55%)和粗砂(8.24%),极少量黏土(0.62%)。标准偏差在1.29~1.59之间,分选性一般,偏度在0.82~1.52之间,峰度在3.98~6.01之间,峰态较窄,频率分布曲线显示多数为双峰和多峰,偶有单峰(图3)。概率累积曲线为两段或三段式(图4),仅包含跳跃总体和悬浮总体,以跳跃总体为主,含量在50%~90%之间,细截点在0~3 Φ之间。表明沉积物来源复杂,水动力条件比上段减弱,但变化较大。

第五组段(350~20 cm):该组段沉积物粒度与上段相差不大,平均粒径为2.82 Φ,但细砂含量增加(64.25%),中砂(21.33%)和粉砂(11.78)含量降低,黏土含量(0.53%)极少,仅局部层位含粗砂(2.12%)。标准偏差在0.94~1.74之间,分选一般,偏度在0.63~1.87之间,正偏态,峰度在4.79~8.51之间,峰态较窄,频率分布曲线显示均为单峰(图3),仅210 cm处样品显示出双峰。概率累积曲线为两段或三段式(图4),仅含有跳跃总体和悬浮总体,以跳跃总体为主,含量为80%~90%,悬浮总体仅占10%~20%,细截点在1~3 Φ之间。表明水动力条件比上段又有所减弱,整体沉积环境稳定,物源单一。

第六组段(20 cm~):该组段处于整个剖面顶端,为人工耕植土。颗粒较细,粒径均值为4.48 Φ,以粉砂(39.04%)和细砂(34.24%)为主,其次是中砂(14.84%)和黏土(10.02%),极少量粗砂(1.86%)。由于受到人类活动的影响,故不讨论其沉积环境。

从以上6个组段的各粒度参数特征来看,GCA剖面实际上可以分为3个大的层段。下段(第一组段)在整个剖面中粒度最细,粉砂和黏土含量最高(图2),频率分布曲线以单峰为主,近正态分布(图3),概率累积曲线仅含跳跃总体和悬浮总体,悬浮总体占绝对优势(图4),显示物源单一,水动力条件弱。中段(第二、三组段)剖面粒度最粗,粗砂含量最高(图2),频率分布曲线以双峰和多峰为主(图3),概率累积曲线多为两段式,仅含跳跃总体和悬浮总体,以跳跃总体为主(图4),水动力条件强且变化大,沉积物来源复杂。上段(第四、五组段)剖面粒度比中段细,细砂含量最高(图2),但频率分布曲线有所不同,第四组段以双峰为主,而第五组段以单峰为主(图3),概率累积曲线差别不大,均为两段或三段式(图4),整体水动力条件比中段地层有所减弱,沉积环境也趋于稳定。

2.2沉积亚相与沉积环境讨论

由测年数据(表2)得知,本剖面沉积了距今约29.4 ka以来的地层。根据地层岩性及粒度参数特征,结合区域气候变化,讨论该剖面的沉积亚相及沉积环境演化历史。划分了如下4个沉积阶段。

第一阶段(1 240~1 060 cm,29.3~26.9 ka B.P.插值年龄,下同):根据岩性特征、结构构造(表1)以及粒度参数特征,该段地层属于河漫滩相沉积。1 164 cm以下地层为“灰绿色、偶见蜗牛壳和黑色淤泥质”,表明该段地层沉积时曾经历水下还原环境,为浅湖洼地相沉积。从沉积年龄来看,该沉积阶段属于末次冰期间冰阶,即MIS 3a阶段(40~22 ka B.P.),是一个相对暖湿的阶段[19-20]。内蒙古岱海地区这一时期的古降水量较现今高126~144 mm/a[21]。华北平原这一时期气候温和,孢粉组合以阔叶树种的桦、栎、榆为主,并有亚热带的枫香、漆等出现,植被景观为以阔叶树种为主的针阔叶混交林-草原景观[22]。研究区这一时期,由于气候温和湿润,降水量大,发育浅湖沼,后期以河漫滩相沉积为主。

第二阶段(1 060~880 cm,26.9~17.5 ka B.P.):该段地层岩性以粗砂、含砾粗砂为主,为河床亚相沉积。说明此时研究区已经转变为以河流沉积为主的地理环境。根据沉积年龄,这一阶段华北平原气候冷干,称为坟庄冷期,沉积物孢粉组合以含大量的旱生草本植物花粉或孢粉贫乏为特征[23]。前人亦曾在对距石家庄市东南约30 km的栾城古河道剖面的研究[24]中,发现这一时期的地层中出现披毛犀、纳玛象等表征寒冷气候条件的动物群。研究区降水量减少,原有浅湖洼面积缩小直至消失,研究区转变为以河流沉积为主的古地理环境。地层880 cm处发育明显河流冲刷面,表明此阶段后期存在河流冲刷侵蚀作用。

第三阶段(880~470 cm,17.5~5.1 ka B.P.):该段地层岩性主要为粗砂含砂砾和泥砾,860 cm处发现牛(Bos)的上颊齿化石,底部存在明显的冲刷面,推测为全新统的底界,年龄数据也证实了这一点。且根据年龄数据推算,该处存在约6 ka(17.5~11.4 ka B.P.)的沉积间断[25],表明第二阶段后期的侵蚀作用一直延续到晚更新世末期。全新世之后,降水逐渐增多[26],河道重新在此处发育,河床也趋于稳定。剖面所发现的牛(Bos)的上颊齿化石,存在于距今约11 ka,与栾城剖面[24]所发现的上化石层(牛、水牛化石)相对应,表明此时气候条件发生了很大变化,较末次盛冰期温和适宜,河岸边上开始有牛类等哺乳动物生活。之后一直到距今约5.1 ka,河流补给充分,水动力条件强劲,河水的搬运能力进一步增强,随之沉积了以粗砂和含砾粗砂为主的河床相沉积,在距今约9.7 ka(770 cm),地层的粒度特征发生了较大变化,该处粒度忽然变细,频率分布曲线显示为高度相当的三峰,表明存在多种沉积物来源。概率累积曲线显示悬浮总体含量非常高,与上下段地层均不相同,反映了河漫滩相沉积环境,可能指示了一次短暂的河流改道事件。

第四阶段(470~20 cm,5.1 ka B.P.~):该段地层岩性以细砂为主,小型交错层理和水平层理发育,粒度总体比第三阶段细,且向上变细的沉积韵律明显,为心滩相沉积。以350 cm(约距今3.5 ka)为界,分为上下两阶段。下段频率分布曲线多为双峰和多峰,表明沉积物来源复杂。上段频率分布曲线显示均为单峰,表明沉积物来源单一,水动力条件更弱,沉积环境趋于稳定。

3 结 语

本文通过对滹沱河河道GCA剖面进行岩性特征、粒度参数、沉积相的综合分析,结合沉积物年龄数据,讨论了滹沱河中游地区近3万年以来的沉积环境变化过程,取得如下主要认识。

(1)GCA剖面地层由两种沉积相构成,其以1 060 cm为界:下部为湖沼-河漫滩相沉积,其特点是粉砂含量非常高,黏土次之,频率分布曲线以单峰为主,近正态分布,概率累积曲线仅含跳跃总体和悬浮总体,悬浮总体占绝对优势,水动力条件弱;上部为河道相沉积(包括河床和心滩相),沉积物砂含量普遍大于90%,呈向上变细的沉积韵律,频率分布曲线以双峰和多峰为主,少量单峰。概率累积曲线仅含跳跃总体和悬浮总体,以跳跃总体为主,水动力条件强且变化大,沉积物来源复杂。

(2)重建了研究区近3万年来的沉积演化历史:29.4~26.9 ka B.P.期间,研究区为浅湖沼相沉积环境,气候温和,降水量大,可与MIS 3a阶段相对比,后期转变为河漫滩相沉积环境。26.9~17.5 ka B.P.,研究区以河流沉积环境为主,后期河流冲刷侵蚀作用强烈。到了17.5~11.4 ka B.P.,GCA剖面开始了长达约6 ka的沉积间断。11.4 ka B.P.之后,气候条件逐步转暖,降水增多,河床也趋于稳定,河道重新在此处发育,随之沉积了11.4~5.1 ka B.P.期间的河床相沉积以及5.1 ka B.P.以来的心滩相沉积,共同构成一个较完整的河道沉积序列。

[1]陈建强,周洪瑞,王训练. 沉积学及古地理学教程[M].北京:地质出版社,2004:74-75.

[2]谢悦波,王文辉,王平. 古洪水平流沉积粒度特征[J].水文,2000,20(4):18-20.

[3]李长山, 吕晓光, 王占国,等. 大庆油田北部河流相储层沉积微相与水淹特征[J]. 现代地质, 2000, 14(2):197-202.

[4]彭晓彤,周怀阳,叶瑛,等. 珠江河口沉积物粒度特征及其对底层水动力环境的指示[J].沉积学报, 2004, 22(3): 487-493.

[5]李九发,李为华,应铭,等.黄河三角洲飞雁滩沉积物粒度分布和粒度参数特征及水动力解释[J].海洋通报,2006,25(3):38-44.

[6]刘红,何青,王元叶,等. 长江口表层沉积物粒度时空分布特征[J].沉积学报, 2007, 25(3): 445-448.

[7]李长安,张玉芬,袁胜元,等.江汉平原洪水沉积物的粒度特征及环境意义:以2005年汉江大洪水为例[J].第四纪研究,2009,29(2):276-281.

[8]战庆,王张华,王昕. 长江口区晚新生代沉积物粒度特征和沉积地貌环境演变[J].沉积学报,2009,27(4):674-683.

[9]赵俊香,于慎谔,刘智荣. 山西应县护驾岗冲沟阶地地层粒度特征与沉积环境[J].现代地质,2012,26(4):716-722.

[10]吴忱.华北平原古河道开发利用面临的新问题及对策[J].地理与地理信息科学,2008,24(3):83-86.

[11]罗新正,朱坦,孙广友.松嫩平原大安古河道湿地的恢复与重建[J].生态学报,2003,23(2):244-250.

[12]陈中原,严钦尚. 滹沱河平原段现代沉积结构、构造特征[J]. 地理科学,1982,2(8):210-221.

[13]吴邦毓,何乃华,施德荣,等. 滹沱河现代沉积相标志研究[J]. 同济大学学报,1983(2):82-95.

[14]朱宣清, 何乃华,施德荣,等. 滹沱河下游沉积泥沙的特征[J]. 泥沙研究,1985(1):22-31.

[15]朱宣清,何乃华.运用粒度分析方法恢复河流地貌:以滹沱河为例[J].河北省科学院学报,1990(1):17-29.

[16]黄惠玉. 滹沱河平原段现代沉积物的成分与沉积环境[J]. 同济大学学报,1992,20(4):467-473.

[17]何乃华,朱宣清,刘益旭. 滹沱河古河道沉积和古河道地下水[J]. 河北省科学院学报,1989(1):63-69.

[18]吴忱.华北平原古河道研究[M]. 北京:中国科学技术出版社,1991:1-329.

[19]刘东生, 安芷生, 陈明扬, 等. 最近0.6 Ma南、北半球古气候对比初探[J]. 中国科学(D辑) , 1996, 26 ( 2 ): 97-102.

[20]SHI Y F, YU G, LIU X D, et al. Reconstruction of the 40-30 ka BP enhanced India Monsoon climate based on geological records from the Tibetan Plateau[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2001, 169: 69-83.

[21]申洪源,贾玉连,魏灵.末次冰期间冰阶(40~22 ka BP)内蒙古黄旗海古降水量研究[J]. 沉积学报,2005,23(3):523-530.

[22]赵英时.华北平原十二万年以来的古气候变化[J]. 地理研究,1987,6(4):54-61.

[23]童国榜,张俊牌,严富华, 等. 华北平原东部地区晚更新世以来的孢粉序列与气候分期[J]. 地震地质, 1991,13(3):259-268.

[24]许清海,吴忱,袁文英. 晚更新世末期石家庄地区自然环境演变的基本特征[J]. 地理学与国土研究,1988,4(1):51-55.

[25]赵红梅,赵华,刘林敬,等.滹沱河河道剖面地层及其沉积年龄[J].地层学杂志,2015,39(3):294-299.

[26]许清海, 王子惠, 孔昭宸, 等. 河北平原全新世温暖期的证据和特征[M]//施雅风. 中国全新世大暖期气候与环境. 北京: 海洋出版社, 1992: 66-71.

Grain Size Character and Sedimentary Environment of Hutuo River Paleochannel Section

ZHAO Hongmei1,2,LIU Linjing2,ZHAO Hua2, BI Zhiwei2, WANG Likang2,SONG Lei2,WANG Chengmin2,YANG Jinsong2

(1.SchoolofEarthSciencesandResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China;2.InstituteofHydrogeologyandEnvironmentalGeology,Shijiazhuang,Hebei050061,China)

Hutuo River has dried up and cut off perennially because of climate drought since the mid-1970s. The river ecosystem has suffered severe damage. It is the basis of river ecosystem recovery and wetland ecological environment reconstruction to study the shallowly buried paleochannel of Hutuo River. In this paper, the sedimentary facies of Hutuo River paleochannel are studied using the methods of grain size analysis. And the sedimentary environmental change process of the study area since 30 ka.B.P.is discussed on the basis of high density sampling and detailed data. The results show that the paleochannel section is composed of two sedimentary segments with the boundary of 1,060 cm. The lower segment is deposited from 29.4 to 26.9 ka.B.P.. Limnetic facies sediments are developed in the study area. The upper segment is deposited from 26.9 ka.B.P. to the present. Fluvial facies sediments are developed in this stage, including two kinds of fluvial subfacies. The grain size characters are changed between the two segments correspondingly.

paleochannel; grain size; sedimentary environment; Hutuo River

2015-04-25;改回日期:2016-02-12;责任编辑:戚开静。

国土资源部公益性行业科研专项经费课题(201211079-01);国家自然科学基金项目(41302191)。

赵红梅,女,助理研究员,博士研究生,1981年出生,第四纪地质学专业,主要从事第四纪地层与沉积环境演变研究。Email:zhmay81@126.com。

刘林敬,男,助理研究员,博士研究生,1982年出生,第四纪地质学专业,主要从事第四纪环境演变研究。

Email:liulj206@126.com。

P66;X141

A

1000-8527(2016)02-0485-08