余国藩的东西行旅

李怀宇

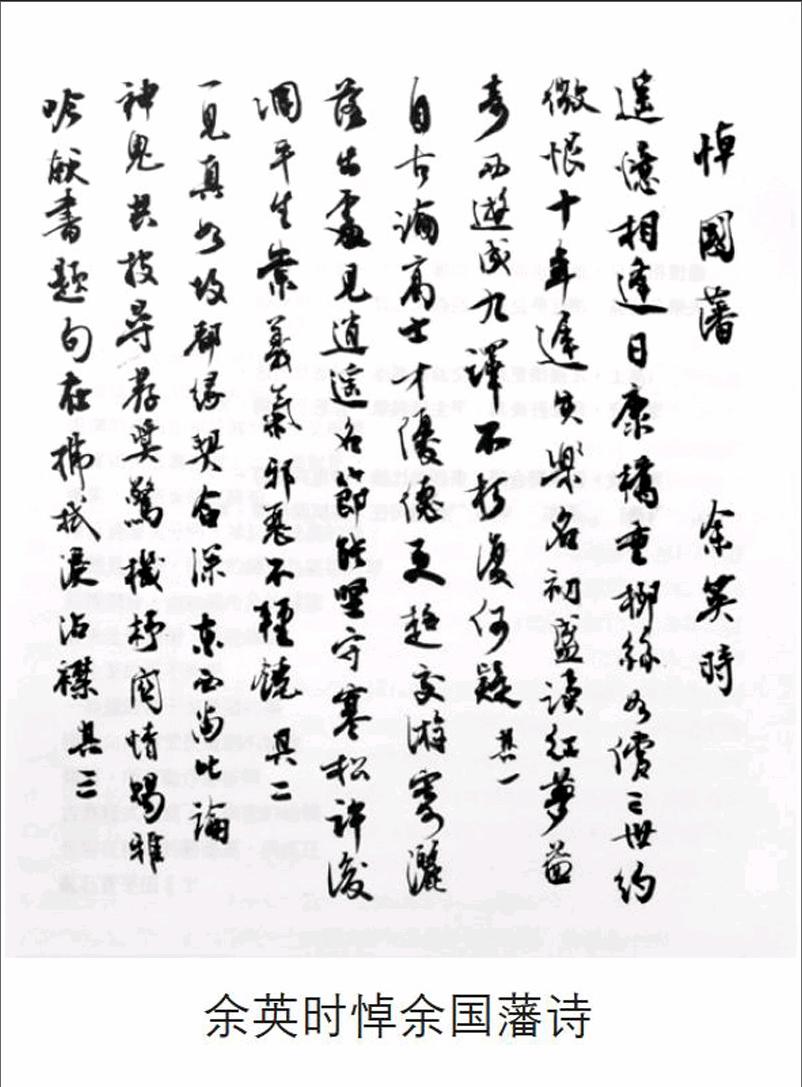

一、微恨十年迟

二○○七年,我赴美访问,后集成《家国万里—访问旅美十二学人》一书。当时因客观条件所限,我只采访了美国东部的学人,其他地区的前辈则无缘面谈。其中芝加哥的学人,我原来设想的第一人选是余国藩先生(1938-2015)。我在普林斯顿余英时先生家盘桓了数日,得知“二余”是挚友,闲谈中听余英时先生谈了不少关于余国藩先生的故事,神往不已。

二○一四年秋,我从报社转到出版社工作,想策划一套“世界华文大家经典”,其中有夏志清、张灏、金耀基、王赓武、刘绍铭等学者的著作,余国藩的著作也在我设想之内。这个想法和余英时先生一谈,心有戚戚,余英时先生随即帮我和余国藩先生联系。

初次与余国藩先生通电话,先生讲一口国语,当问到我是广东人,他即改用粤语,说他小时候在香港长大,几十年没有机会讲家乡话,十分亲切。我听出余先生讲的是典雅古朴的粤语,有些用语已和时下流行的粤语略异。于是我们用粤语讲了大半个钟头,余先生说自己已是“风烛残年”,因语气与别人不同,至今难忘。

以后我和余国藩先生电话、电邮往返多次,沟通的内容多是关于他的选集事宜。第一次他便告诉我,近年关于《西游记》的论文,他已推翻了几十年前的观点,因此不选那些“少作”,而选他论《红楼梦》的论文,以及其他如宗教、文学研究的文章。二○一四年十一月十四日,他来信说:“可惜的是,近年重要论作,都没有翻译。”我和余先生讨论,翻译他著作的第一人选是李奭学先生。

二○一四年十一月二十日,余国藩先生来信中说,关于选集最大的问题,是版权。因他曾与北京三联书店出版社签约,《〈红楼梦〉〈西游记〉与其他》一书二○○六年十月由北京三联书店出版。我马上和北京三联书店联系,得知该书的合同约定版权期已过,三联书店完全同意余国藩先生另出新集。

余国藩先生在信中又说:“版权问题清楚干净解决以后,我们也应同时向李奭学先生征求是否同意他替我翻译部分选文再另行刊出。”二○一五年二月,我赴台访问,在中研院住了两周。听说当时李奭学先生身体不佳,很少回中研院上班,不宜见客。因此,我在台北期间没有当面和李奭学商量余国藩论文的翻译工作。从台北回来,正是春节。新春上班后,连续两三个月忙得不可开交,心想翻译之事需从长计议,一时也急不来。

二○一五年五月十二日,余国藩先生因病逝世,享年七十七岁。消息来得突然,使我几乎不敢相信。余英时先生建议我和李奭学联系,请李奭学主持选编余国藩先生文集。于是,我开始和李奭学先生通电邮,方知余国藩先生在世时,已在电邮里和李奭学商量过。此事的细节,李奭学在《误入桃花源—敬悼先师余国藩教授》一文中所记甚详。后来李奭学寄给我《中国文哲研究通讯》第二十五卷·第三期,其中有“余国藩院士纪念专辑”,是李奭学请余国藩的友生所写的纪念性诗文。我撰写此文,除说明出处外,多位学者的回忆皆录自此专辑。

二、学人相重

我最早留意余国藩的名字,是夏志清一九七七年五月十七日写的文章《陈荔荔、马瑞志、余国藩—介绍三种中国名著的译者》。夏志清在文中说:“余国藩也是书香门第,祖父、父亲都到剑桥大学去留过学(按:祖父留学牛津大学,见本文第三节)。他自己是神童,六岁即把《西游记》《三国演义》两部书读过了。在芝大做研究生时期,虽然论文题目同唐宋诗词无涉,他花一两年时间,竟把《全唐诗》《全宋词》都读了。我心目中只有钱锺书、郑骞这样的前辈学人,才会有毅力把《全唐诗》读过,想不到年轻一代(余国藩才三十四五岁)学人也有这样的能耐。余国藩当年在芝大研究院专攻宗教学和文学,两方面造诣都极深。他精通希腊文,目今不仅在芝大东亚语文系讲授中国文学,也在同校神学院讲授希腊名著,实在难能可贵。三四十岁的旅美学人间,若论博学,当推余国藩为第一人。”

夏志清自视极高,他视为钱锺书一类人物的余国藩,原来也在钱锺书的法眼之中。钱锺书在《美国学者对于中国文学的研究简况》(原载《访美观感》,中国社会科学出版社1997,后收入钱锺书散文集《人生边上的边上》)中说:“在华裔学者里,研究中国古代小说的哥伦比亚大学教授夏志清、研究中国古代文艺理论的斯坦福大学教授刘若愚(外文所刘若端之弟)、译注《西游记》的芝加哥大学教授余国藩(广东籍,长大在台湾,三十余岁,并通希腊文;表示欲回祖国,但他父亲是蒋经国手下军官,对他哭道:‘你一走,我就没有老命了!),都是公认为有特殊成就的。”

钱锺书重视的三位华裔学者里,余国藩最年轻,夏志清和刘若愚并称“东夏西刘”。刘若愚早逝,夏志清有文《东夏悼西刘》,其中说:“余国藩那首《满江红》,一开头就说:‘天妒英才。天可是,无情冷酷。此两句给我感触甚多。”如今三位学者皆已仙逝,不禁引人感慨。

刘绍铭回忆,二十世纪六七十年代在美国念大学的“华人子弟”,平日见面聊天,好以金庸小说人物作话题。《射雕英雄传》大有来头的,分别是东邪、西毒、南帝、北丐、中神通。夏志清“武功”了得,落户的“码头”又是常春藤名校哥伦比亚大学,同学间私下昵称他为“东邪”黄药师。等到二十世纪八十年代中刘绍铭到纽约看望夏公,笑谈间终于有机会亲口告诉夏公,十几二十年前夏公是这班“粉丝”心目中的“东邪”。夏公向不读金庸小说,听后一时不知如何反应。刘绍铭只好跟夏公解释说黄药师言行虽然乖僻,却身怀绝世武功。大概“武功”这句话引发夏公想到余国藩。隔了一会夏公正色说:“You know what, if anyone in the field can beat me, it is Tony.”(在这个领域里如果有人能在我之上,那只有Tony。)夏公佩服的Tony便是余国藩的英文名。

余国藩平生最佩服的两位华人学者则是夏志清和余英时。王汎森一九八六年开始申请出国留学时,余国藩帮他写过一封推荐信。后来王汎森被普林斯顿大学录取,余国藩给他写了一封英文长信,告诉他到了普大之后首要向余英时先生问学。王汎森果然成为深得余英时真传的学生。

多年前,黄进兴从余英时老师口中初次获悉余国藩的大名。“英时师对他的西方学问推荐备至,又对他的《西游记》英译赞不绝口。由于英时师罕见如此称誉一位学者,所以我对‘余国藩这三个字,便留下深刻的印象。”黄进兴依稀记得,当时余英时想罗致余国藩到哈佛大学任教,但因芝加哥大学强烈慰留余国藩,终未成行。

二○○六年余英时获得美国国会图书馆颁发的享有“人文学诺贝尔奖”之称的“克鲁格人文与社会科学终身成就奖”(John W. Kluge Prize)。事后余英时才知道,余国藩曾在背后极力推荐余英时,在克鲁格奖的推荐书上即盛赞道:“余英时教授就是他笔下的中国‘士的典型,一生的研究与经历都在反映这一点。”

三、闻道笑呵呵

余国藩是广东台山人,一九三八年生于香港。其祖父余芸(1890-1966)是牛津大学的留学生,毕业后任香港高级视学官。其父余伯泉(1910-1982)是剑桥大学法律系硕士,回国后投身国民党军界,长期奋斗在抗战前线,后为四星上将。余国藩和学生把酒笑谈时,曾说他的父亲某次给蒋介石当面汇报工作,因为紧张或遗忘,全程说粤语,发现之后大惊失色,但老蒋说:“广东我也住过嘛,可以听懂。”

由于父亲忙于军务,余国藩从小在香港由祖父母带大。余芸旧学根底深厚,尤善古诗词,还喜欢带孙子一起去戏院看卡通片。余国藩迷上武侠小说,祖父不但没有阻止他在书店“打书钉”,有时还会选些孙子钟爱的书作礼物。余国藩后来告诉广东同乡刘绍铭,他跟祖父母相处那六年是他最不寻常的快乐日子。

一九九三年,余国藩在狄百瑞著《儒家的问题》座谈会讲辞《先知·君父·缠足》中,对狄百瑞所论述的“缠足”问题进行商榷,便举早年在家庭的见闻现身说法:“一九五六年,我买棹来美上大学。我忘不了当时家祖母泪流满面对她的长孙说道:‘好好用功读书,但是不要弄坏身体。她又说:‘不要放弃受教育的机会,不要放弃我少女时代不让我有的机会。这些话满腹辛酸,我知道不稍谈个人家族背景,各位很难体会全部。祖母告诉我们,她十一岁开始缠足。经过三天的折磨,如严刑峻罚,苦痛不曾或离,她不得已乃乞怜曾外祖父,准她免此‘义务,否则生不如死!曾外祖父学而优则仕,在广州颇孚人望,到底爱女心切,马上收回成命。然而数月后,家祖母请求随塾师续学,曾祖父却严辞拒绝,谓女孩儿家不可抛头露面,何况已豁免她再受缠足之苦,实不该得寸进尺,央人二度宽宏大量。那一年是一九○一年,要待十年之后,家祖母有切肤痛感的‘褊狭且‘残忍的‘选择才废除掉—至少官方政策如此。尽管这样,对祖母老人家来讲,国民革命还是迟到了十年!”

一九五六年,余国藩搭乘一条商船离开香港,赴美求学,在海上足足航行了三周才抵达旧金山。横渡太平洋之际,余国藩在船上捡到一本杂志,可能是《时代周刊》。在这本杂志中,他读到一篇文章,报道一位在美国的名校刚刚蹿红的中国通,或许是哈佛大学的费正清。对中国语言和有关中国的材料,报道中这位年轻的中国通显然驾轻就熟,使余国藩印象深刻。当时他反躬自省,很想知道自己能否从反方向来从事研究,即精通西方的人文学科,和这位年轻教授一较长短,甚至超越之。余国藩在旧金山登岸,从那时到一九六九年三月在芝加哥大学读完博士学位为止,他在学校正式的课程和训练,重心都在西方语言、文学、哲学与宗教的研究上。

余国藩在芝加哥大学任教数十年,得以一展当年在海上所立下的雄心壮志。芝加哥大学有位院长的名言是:“兴趣之所在,也就是安身立命处。”而余国藩教学和研究的方向,正是自己的兴趣所在。在人文世界里,余国藩合乎林语堂所云“两脚踏东西文化,一心评宇宙文章”,开拓出比前辈更广阔的天地,他的著述是为了与全世界的学者对话。

余英时在悼余国藩诗中说:“失乐名初盛,读红梦益奇。西游成九译,不朽复何疑。”写的正是余国藩学术生涯中的不朽盛事,其中尤以翻译《西游记》为西方学界所重。余国藩曾有词《忆江南》数首:

西游奥,无字已成经,生法生魔缘一念,证因证佛本私情,猿马早倾城。

西游妄,玩世赖修心,市语假名虚史实,丹砂银汞化黄金,莞尔尚沉吟。

西游巧,诠释累彷徨,外道标符真妙诀,寓言讹譬好文章,解构演荒唐。

西游幻,低首诘灵山,越蕴寻幽思路险,降妖吊诡译途艰,悟彻实时还。

西游谑,形类意婆娑,子系名归孙大圣,蜜多般若大波罗,闻道笑呵呵。

四、“王侯口味,叫花工资”

我和余国藩先生的交流中,发现他既有执着的学术精神,又有极高的生活品味。在友生的回忆中,可知他爱古典音乐,爱美酒,爱美食。他爱和我讲乡音,对广东的美食也是十分怀念。我无缘与他共尝家乡美食,却曾和刘绍铭先生在香港海边吃饭聊天,想来彼此的口味相近。

刘绍铭回忆,一九七三年夏天,余国藩路过夏威夷,来信说要跟他吃一顿可以用广东话畅谈天下事的午饭。“国藩乡音无改,他乡遇故知,他越说越兴奋。那顿午饭吃了多久早已浑忘,至今还记得,我们差不多是最后不好意思不离开,而转到外边喝咖啡的客人。”有一次,刘绍铭因开会之便到芝加哥去看余国藩,晚饭后余国藩在相熟的酒铺架上找到黑带约翰行者,在走路的同时,也看到好不威风的“皇家敬礼”(Royal Salute),摇摇头,叹口气说,可惜在下拿的是pauperly pay,却沾上princely taste!刘绍铭将此话翻译成中文是:“王侯口味,叫花工资。”

李欧梵曾这样回忆余国藩:“他夫妇曾数次请我到芝加哥第一流餐馆(记得有一家意大利餐馆名叫‘金色的梦)吃饭,皆是一掷千金,面不改色,离开时餐馆的大厨列队送客。这种场面,令我这个中产阶级的穷书生几乎无地自容(因为我无法用同等规格回请他!)。他花钱从不计较,常常挂在嘴边的一句英文是‘Princely taste,paupers purse(王公的品味,乞丐的钱包),潇洒之至。现在回想起来,这也是一种出身世家的‘大将之风,又非我等凡人可及。”

我在台北时,曾多次受黄进兴先生的宴请,品尝过第一流的美食,对黄先生的品味极为佩服。黄进兴回忆,在台北,他与太太曾约了余国藩前往著名的吉品餐厅用餐,在去程车上领教了他高超的音乐素养。“当时车里正播放巴赫(Johann S. Bach, 1685-1750)的《英国组曲》(The English Suites),不出二十秒,余教授便明白指出演奏者乃加拿大的格伦·古尔德(Glenn H. Gould, 1932-1982)。他的人文品位,实与从小家庭的养成教育有关。(日后,我方才得知他偶尔还会替芝加哥的报纸撰写乐评呢!)不意间,我们又发觉余教授乃品味甚高的老饕(gourmet),渠自诩除了会品尝食物,厨艺亦不落于人后,还邀我有朝一日造访芝加哥,他可下厨大显身手(法餐)。席间,我们交谈各国餐点的优劣,并以思想上的西学佐餐,融精神与物质于一炉,喜乐融融,相见恨晚,该夜似乎有谈不尽的话题。”而偶逢年节,黄进兴便给余国藩寄去台湾名品—冻顶乌龙,聊表心意。余国藩总是客气地来函赞不绝口,仔细描述其中韵味。

余国藩的学生徐东风在《怀念老师—记从学余国藩教授的点滴》中说:“还记得有一次在餐桌上,老师兴致特高,眉飞色舞地讲起他一九八七年到北京讲学时,去翻译家杨宪益和戴乃迭夫妇家做客。杨先生不知按下什么机关,他家的一面墙居然像门一样打开,里面储放着各类洋酒,而后他们三人便一起饮酒畅谈。老师说,杨先生高兴,话特别多,说到兴奋处,还用拉丁文背诵圣奥古斯丁《忏悔录》(Confessions)第十卷第二十七节中的名句。”

杨宪益和余国藩皆学贯东西。杨宪益曾自嘲:“卅载辛勤真译匠,半生漂泊假洋人。”相信余国藩读后会莞尔。而余国藩曾有诗句:“访胜尚贪新酿美,浮槎又课异邦文。”他与诗酒风流的杨宪益正是知己。

参考书目:

《中国文哲研究通讯》第二十五卷·第三期,台北“中央研究院”中国文哲研究所

余国藩《〈红楼梦〉〈西游记〉与其他》,生活·读书·新知三联书店2006年10月版

夏志清《新文学的传统》,新星出版社2005年5月版

钱锺书《写在人生边上 人生边上的边上 石语》,生活·读书·新知三联书店2002年10月版