商业集团从属企业双重合法性与成长绩效的关联机制

郑小勇,魏 江

商业集团从属企业双重合法性与成长绩效的关联机制

郑小勇1,魏 江2

(1.浙江师范大学,浙江金华,321004;2.浙江大学管理学院,浙江杭州,310058)

商业集团从属企业具有成员企业和独立法人双重身份,其合法性也具有双重属性。由此,本文提出并界定了从属企业的双重合法性概念,并探讨了双重合法性对从属企业成长绩效的影响及其作用机制。研究发现从属企业的成员合法性和社会合法性对其成长绩效有显著影响,并且两者交互会对成长绩效形成协同影响。从作用机制上看:(1)成员合法性主要通过影响从属企业内部资源获取进而影响成长绩效;(2)成员合法性还对从属企业外部资源获取水平有显著影响,并经由外部资源获取的中介影响其成长绩效;(3)社会合法性则主要通过影响从属企业外部资源获取进而影响其成长绩效。

商业集团;从属企业;双重合法性;资源获取;成长绩效

0 引言

学术界对于商业集团从属企业绩效问题的研究一直保持着极高的热情。Keister基于交易理论[1],Khanna & Palepu基于交易成本理论[2],Guillen基于资源观理论[3]等对集团从属关系与绩效之间的关系展开了讨论,结果表明商业集团从属关系对从属企业的绩效具有积极的影响,集团从属关系有利于提高企业绩效。但Kim, Hoskisson & Wan的研究指出,集团从属关系给从属企业带来的利益会因企业不同而有所差异[4]。然而,哪些从属企业能够从中更多地受益,以及他们是如何受益的问题却始终没有得到很好地回答。也就是说,以上这两个问题仍需要更多的研究[5]。而这也正是本文的主要出发点所在。通过回顾文献,本文发现合法性理论可以作为解释不同组织发展差异的理论视角。从这个视角来看一个企业成功的重要原因之一在于它是否能够构建起理想的合法性水平[6][7]。遗憾的是现有商业集团领域的文献并未借此理论视角展开过系统性地研究。因此,本文尝试将合法性理论引入到商业集团领域的研究,从一个新的理论视角来看商业集团从属企业的成长问题。从组织合法性的角度探索出导致集团从属企业成长差异的原因及其内在机理,以期能够较好地回答为什么某些从属企业受益更多及如何受益的问题。

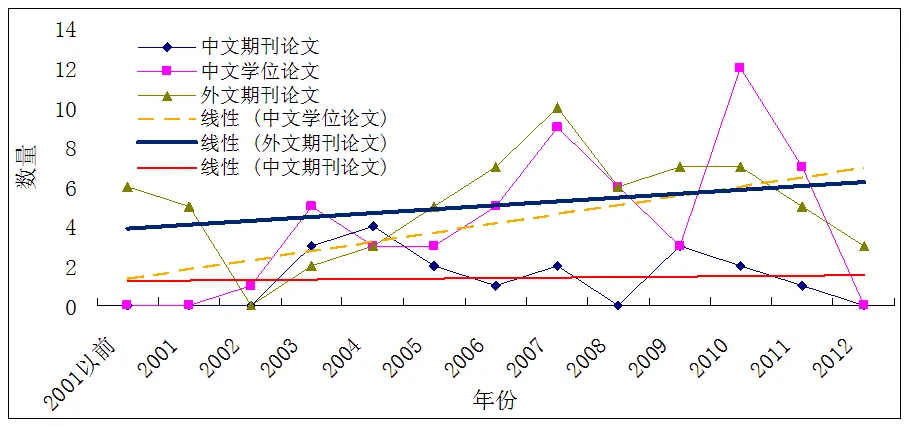

然而,从本文掌握的数据来看,有关企业成长的合法性理论研究不仅起步较晚,而且进展缓慢。在中文数据库中,以“企业成长”或“成长绩效”为主题,以题名或关键词为“合法性”等较为宽松的搜索条件对中文数据库进行文献搜索,仅得到相关文献18篇,其中期刊论文12篇,学位论文6篇。这说明相关度高的文献非常有限。于是进一步放松搜索条件,以“企业成长”和“组织合法性”①为主题进行搜索,共获得中文文献72篇,其中期刊论文18篇,学位论文54篇。国外文献通过SCI-E/SSCI/A&HCI三大索引数据库,以“growth”或“grow”和“organizational legitimacy”为主题进行对应检索,获得外文期刊论文66篇。分别将中文期刊论文、外文期刊论文和中文学位论文三部分文献的发展状况通过图1来呈现。从图中可以看到,相关主题的研究是在2000年以后才开始受到学者们的关注,尽管已经经历了十余年的发展,但总体规模还很小。特别是在国内,重点探讨合法性与企业成长关系问题的只有十余篇。显然,企业的合法化成长论还没有引起学者们的足够重视[8]。

本文认为导致这一结果的原因有两个。其一,从战略管理视角来研究合法性问题仍处于导入期。战略管理领域内的学者们从资源观视角或者从网络视角来探讨企业成长的问题已经有了较为深厚的基础,它们成了企业成长理论的中心和重点。而合法性问题产生于制度理论,并最初沿袭的就是制度理论的视角,后来才逐渐进入战略管理学者们的研究视野。因此,不可避免地会有一个从引入再到快速发展的过程。其二,合法性的概念界定不够清晰。合法性是一个有着不确定意思的术语[9],它的含义不是直接明了的,学者在理解什么是合法性、合法性的基础是什么以及如何构建合法性等问题上均存在差异。这些认知上的差异显然不利于企业成长的合法性理论的发展。特别是合法性的操作性定义及其测量研究的滞后性很大程度上制约了定量研究的开展。虽然一些学者如Singh(1986)、Scott(1995)、Zimmerman et al.(2002)及高丙中(2004)等均对合法性进行了维度的划分[10][11][12],一定程度上推动了合法性的操作化定义的研究。但这方面的力度仍然有限,学者们在定量研究上所做的努力和尝试还远远不够。也正因如此,企业合法性成长理论至今仍然是一个新兴的有待发展的研究领域。特别是合法性与企业成长的内在关联机制问题就属于其中缺乏讨论的理论问题之一。

因此,在上述这样一种背景下,探讨商业集团从属企业双重合法性与成长绩效的关联机制,不仅可以从合法性的角度回答为什么某些从属企业能够更多受益及如何受益的问题,从而弥补商业集团从属企业合法化成长理论的不足。同时,也有利于组织合法性领域内定量研究的推进。

图1 主题文献的数量及趋势对比

1 文献述评与理论构建

1.1 从属企业的双重合法性问题

商业集团从属企业与非从属企业相比,有其独特的一面。一方面它是一个独立的法人,另一方面它同时又是集团的成员企业。也就是说,这样的企业具有独立法人和成员企业的双重身份。正因如此,任何一个商业集团从属企业都不可避免地要同时面对商业集团内部的成员企业以及商业集团外部的其他组织机构等两个定义系统,从而使得从属企业的合法性问题变得更为复杂。本文认为,从属企业的双重身份会导致其双重合法性的问题。即一方面它作为从属企业在面对商业集团核心企业或成员企业时需要具有一定的成员合法性,而另一方面它作为社会独立法人在面对商业集团外部其他组织机构或投资人时需要具有一定的社会合法性。因此,讨论从属企业成长的合法性问题也需要考虑其双重合法性的特点。

为了更好地理解从属企业的双重合法性,本文借鉴Suchman(1995)对合法性的定义[13],对从属企业的双重合法性进行了界定。之所以选择Suchman(1995)的定义,是因为这是一个包容性相对较强,且为后续很多研究所广泛引用,认可程度相对较高。基于他对合法性的理解,本文认为双重合法性指的是从属企业由于具有成员企业和独立法人双重身份而应具有的成员合法性和社会合法性。其中,从属企业的成员合法性指的是从属企业的行为在集团网络内部其他成员企业的标准、价值观、信仰和定义系统中是令人满意的和合适的,特别是在集团内的主导企业或核心企业看来至少如此。而社会合法性则指的是从属企业的行为在其所在地的非本集团成员组织,如所在地的其他组织、机构、团体或个人所共同建构的标准、价值观、信仰和定义系统中是令人满意的和合适的。

1.2 从属企业的双重合法性与成长绩效的关系

首先,一些学者认为企业绩效有助于企业获取合法性①。尽管现有研究表明合法性对于组织的生存与成功发展是至关重要的[14],但公司创业领域的文献指出相对于在位的成熟型企业而言,合法性对于新创企业更为重要。老企业往往更具有合法性[10],或者说老企业已经具有一定的合法性基础。其中一个主要原因在于成熟企业有较多的绩效记录和运营记录,这些为利益相关者判断企业合法性提供了重要的参考依据,而新创企业不是没有就是很少有过往的绩效记录。也就是说过往的绩效可以为企业提供合法性。Lounsbury & Glynn(2001)对新创企业作了对比分析,发现那些强调创业者成功历史或者过往业绩历史的创业故事能够使得新创企业更容易获取合法性[15]。这就是说即使对新创企业而言,有一定成功历史的要比没有成功历史的更具有合法性,这一发现进一步证实了已有企业绩效有利于企业获取合法性。但也并不总是如此,Deephouse & Carter(2005)对银行业的调查研究表明绩效能够提高银行的声誉而并非总能提高银行的合法性[16],因为只有在低绩效水平的银行中绩效与合法性才有正相关关系。因此,推而广之可以认为绩效水平较低的企业可以通过提高绩效的方式来提高企业合法性,而对于绩效水平较高的企业,再通过提高绩效的方式来提高合法性是不可取的,此时需要通过其他的非绩效途径,比如更多更好地履行捐资助学或环境保护等社会责任,才能获取更高的合法性。

其次,另一些学者认为合法性有利于提升企业绩效,促进企业成长。已往基于资源观理论的研究表明,企业的资源禀赋是导致企业绩效差异的主要原因。然近来一些基于制度理论的研究发现企业主动寻求合法化比被动地依赖资源禀赋更有利于企业的生存,并促进企业成长[17]。特别是在快节奏的技术环境,合法性对于那些新创企业的成长显得尤其重要[18]。在多数制度理论学者的眼里,合法性是导致组织能否生存和成功发展的一个重要因素,也是导致企业绩效差异的主要原因。通常来说,拥有高水平合法性的企业往往拥有更高的企业绩效,而缺乏合法性的企业则会导致现有股东退出并损害企业绩效。

再次,还有一些学者提出不同的声音,认为合法性有损于组织绩效。他们认为合法性驱动的企业往往采取不恰当的资源决策,也就是说在注重合法性导向的企业中很多行为是基于社会正当性的规范性理性,而不是基于盈利性的经济合理性[19]。这就意味着,合法性驱动下的某些企业行为可能会是非理性的,不仅不会产生积极的绩效,反而可能会有损于绩效。如Barreto & Baden-Fuller(2006)研究中的案例便是一个典型,金融产业中当组织面临较大的合法性压力时,组织会采取模仿行为,甚至模仿其他银行在没有太大经济吸引力的地方开设分支机构[20]。这些行为显然是非经济理性的,虽然提升了组织的合法性,但对组织绩效的提升不仅没有什么帮助,也会增加企业的运营成本,对绩效而言是不利的。

从以上论述可见合法性与企业绩效之间可以互为因果,合法性既可以是企业绩效或企业成长的前置因素也可在某种程度上作为绩效的后果,两者形成相互作用。但更多地是把合法性作为影响企业成长的前因。在这种情形下,研究人员可以根据自己的研究聚焦于一条关系主线。在本项研究中,本文是通过寻找造成商业集团从属企业资源获取差异的原因入手,并将制度理论的视角下从属企业的合法性差异视为从属企业资源获取差异的原因。遵循这一逻辑,本项研究也将围绕合法性作为成长绩效的前因这样一条关系主线而展开。在这种关系主线下,尽管有研究发现合法性在一定程度上有损于企业绩效[20]。但本文认为他们所指的这种银行间的模仿行为虽然从短期来看是不利于绩效的,但这提高了组织在这种产业环境及社会环境中生存下去的可能性。只不过,这种生存的可能性是以牺牲短期部分绩效为代价而获得的[21]。看起来,合法性与绩效似乎有一定的冲突之处,需要企业进行权衡。但这仅仅是从短期之内的当前利益而言的,从长远来看,具有合法性仍然是有利于组织成长的。也就是说从长期来看上述两种看似矛盾的观点实质上是一致的,合法性的提升对于企业的中长期发展仍然是有利的。

具体到商业集团从属企业而言,本文认为从属企业双重合法性均对从属企业成长绩效产生积极影响。虽然现有商业集团文献很少有基于合法性视角下的研究,但本文通过比较那些绩效较好的从属企业与那些绩效比较糟糕的从属企业之后发现能够找到它们在合法性方面存有差异的证据,并且这些合法性方面的差异与绩效差异密切相关。Bertrand et al.(2002)曾将从属企业的行为及绩效与他们在集团层级中的位置联系起来,认为他们的行为和绩效是由其在集团中所在的位置所决定的[22]。处于金字塔偏上部分位置的从属企业绩效一般要优于那些处于金字塔底部的从属企业。这些从属企业与核心成员企业之间的关系往往更亲密,主导企业对从属企业的控制距离相对较短,有利于实施实质性控制,从属企业更容易遵守内部约定,此种情形下的从属企业就会因此具备有较高的内部规制合法性,相对更易于受到主导企业或核心成员的信赖与支持,从而表现出较好地绩效和成长优势。如果说层级中的控制距离是一种有形的控制距离,那么战略控制便是一种无形的控制距离,同样能够增强从属企业的成员合法性,从而增强其成长优势。如从属企业拥有与主导企业或核心成员企业的经营哲学、企业的使命、战略与经营原则等方面均与它们有很大的相似性,从而无形中与其保持较高的一致性[23]。这种相似性使得企业表现出来的行为也极具相似性,并且对相互之间行为表现具有高度的发自于内在基于价值认同的认可。因此,这种情形下的从属企业就意味着具备了高水平的内部规制合法性、内部规范合法性和内部认知合法性。按照前文中合法性有利于提升成长绩效的逻辑,这些从属企业的绩效和成长优势也会强于其他从属企业。至于从属企业的社会合法性与前文所述的一般意义上的合法性或者说独立企业的合法性无异,它与企业成长之间的关系已经在前文中得到阐述,不再赘述。基于上述论述,本文假设:

H1:从属企业双重合法性有利于提升从属企业成长绩效。

H1a:从属企业的成员合法性有利于提升从属企业成长绩效;

H1b:从属企业的社会合法性有利于提升从属企业成长绩效。

1.3 从属企业资源获取与成长绩效的关系解析

资源获取一般指的是资源可获得性,通常用来表示企业从外部环境获取资源的便利程度,比较多见于创业文献。因为就创业而言,无论是发现和利用机会,或者创建新的企业,都需要大量资源如财务资源、物质资源、人力资源及无形资本等,从而使得获取资源被普遍认为是至关重要的一项创业任务[24]。鉴于此,资源获取这一构念往往与创业管理联系在一起,用于解释新创企业绩效差异。笔者认为,之所以资源获取相关研究在创业领域比较重视的主要原因在于在公司创业过程中或是对于新创企业而言,最为常见的问题就是资源不足或资源缺乏,特别是新创企业获取外部资源相对比较困难,从而研究这一特定背景下获取资源的性质和类型、获取方式及获取战略等就具有了相当的理论意义和现实意义。获取足够的资本就意味着可以实现所识别的创业机会,而且还有利于提高生存、成长并产生利润的能力[25]。但事实上,任何一个企业都不可能具备生存和发展所需的全部资源。企业或多或少地会从外部其他行为主体中获取一些资源。那么对于在位企业,外部资源获取与企业成长绩效之间的关系如何?

从资源观角度看,企业拥有稀缺的、有价值的、不可模仿的和不可替代的资源是保持较高绩效的关键[26]。而企业的资源可以通过自身培育和发展慢慢积累,也可以从外部获取。顺从这一逻辑,毫无疑问地,外部资源获取与企业成长绩效呈正相关关系。但是把这一关系应用到商业集团从属企业的研究中,或许会变得复杂些。从属企业的资源获取具有一定的独特性,原因就是它拥有一个商业集团成员网络。因此,从属企业一方面可以从商业集团网络内部获取资源,另一方面也可以从商业集团网络外部获取资源,如通过外部市场购买或者通过其他社会关系获取资源。如此,商业集团网络资源获取与商业集团外部资源获取对从属企业成长绩效的影响如何?两类资源获取之间的关系又如何?等这些问题都需要进行探讨。

首先,商业集团成员企业相互构筑起了一个内部市场,假设这个内部市场是高效的,那么它就可以产生巨大的经济利益。通过这个内部市场不仅可以缓解资本市场失灵的问题,而且可以缓解产品、技术和人力市场发展不足的问题。很显然,从属企业通过内部市场可以更为便利地获取各种资源,并且由于商业集团网络所具有的特性,通过这种网络内部资源获取具有互惠性质,通常所获资源质量更有保障,资源获取成本更为低廉。因此,商业集团网络内部资源获取对从属企业的成长很有益处,特别是对新兴市场国家中的企业而言,由于制度供给不足,市场失灵状况频发的情形下商业集团网络资源获取对从属企业成长的有利优势就更能得到充分显现。其次,商业集团网络内部资源也是有限的,从属企业或多或少还需要求助于网络外部资源的获取。事实上外部资源获取在一个企业的战略选择中的作用越来越重要[27],企业也越来越重视从外部购买资源。这些资源往往是从属企业需要的,商业集团网络内部无法提供或者从属企业不愿意从网络内部获取的。因此,它对于从属企业成长绩效是有益的补充。

1.4 从属企业双重合法性与资源获取的关系分析

传统的制度理论研究者认为合法性并不是企业运营的资源,而是把它看作是企业遵守基本信仰的一种压力。因此,在这种情况下,企业的合法性并没有得到很高的重视。相应地,对于如何运用战略行为来获取合法性也就没有得到研究人员的广泛讨论[28]。但近些年来,制度理论有了新的进展,不再将合法性视为企业的压力,而是把它看作是组织的关键性资源之一。之所以说它是关键性是资源,是因为合法性可以帮助企业获取生存和发展所需的其他资源,如资本、技术、高管、顾客信誉及政府支持等。并且,一般而言两者呈正相关,即企业合法性水平越高,就越容易以有利的条件获取企业所需资源。具体到商业集团从属企业而言,社会合法性可以帮助企业获取网络以外其他组织的资源和支持,而成员合法性则可以使用从属企业获得其他成员企业的资源,如能力和知识等[29]。就两种合法性对从属企业资源获取的直接效应而言,成员合法性至少与社会合法性一样都是很重要的。

从属企业由于具有成员合法性可以通过集团网络获取发展所需的资源,这对于从属企业由于社会合法性不足而无法实现外部资源获取的角度讲是一种有益补充;而当从属企业具有较高社会合法性时,也可以弥补其成员合法性不足而导致的内部资源获取不充分的问题,从而获取企业发展所需的资源。因此,可以说成员合法性和社会合法性有一定的互补性作用,两者会相互弥补其中一方的不足所导致的资源获取欠缺从而保障从属企业的生存与发展。从这个角度讲,成员合法性和社会合法性两者交互对从属企业成长绩效具有积极的正向影响。由此可得假设H2。

H2:从属企业的成员合法性与社会合法性的交互对成长绩效有积极的影响。

1.5 资源获取对从属企业合法性与成长绩效的中介作用分析

Certo (2007)指出组织合法性与投资者对企业未来财务绩效的感知正相关[30]。而这一关系成立的内在逻辑是说合法性水平高,会使投资者相信企业会产生或保持理想的绩效,那么投资者的投入会得到相应地产出,从而使得投资者能够得到应有的投资回报。在这种情形下,作为一个经济理性的投资者才会比较乐意将资源投向企业。而作为企业若要赢得这部分资源投入就必须提高自身的组织合法性,才能争取到更多的资源拥有者的支持,获取企业发展所需的充足资源,才能有更好的绩效,实现企业的快速成长。换句话说,投资者的资源投入或者企业的资源获取是合法性与绩效产生联系的内在机制。具体而言,当投资者来自集团内部时,内部资源获取是成员合法性和从属企业成长绩效的内在中介机制;当投资者来自集团外部时,外部资源获取是社会合法性和从属企业成长绩效的内在中介机制。同时,在前文中,本文分别阐述了双重合法性、资源获取与企业成长三者之间的两两关系,结果表明资源获取与企业成长、从属企业合法性与资源获取以及从属企业合法性与企业成长均体现为正相关关系。根据Baron & Kenny(1986)所提出的关于中介效应的条件[31]来看,也可以推断出以上的结论。由此可得假设H3a和假设H3b。

H3:从属企业双重合法性对成长绩效的影响是通过资源获取的中介作用而实现的。

H3a:内部资源获取对从属企业成员合法性与成长绩效之间的关系具有中介性作用;

H3b:外部资源获取对从属企业社会合法性与成长绩效之间的关系具有中介性作用。

但有两点是值得注意的:第一,很多新创企业或中小企业自身的社会合法性不足,但仅仅由于加入某个拥有较强社会合法性的商业集团,成为商业集团成员企业之后就拥有了一定的社会合法性,这样的例子在公司创业实践中是屡见不鲜的。本文将这一现象称之为合法性的传递效应。并且,这种社会合法性传递效果会因从属企业成员合法性的强弱而表现出一定的差异。从某种意义上讲,从属企业的成员合法性强,就越有利于其社会合法性的获取,而社会合法性是有助于从属企业外部资源获取的。由此可以推出,成员合法性对于从属企业外部资源获取也有帮助,并经由外部资源获取进一步对从属企业成长绩效产生作用。第二,由前文分析可知,成员合法性有利于从属企业的内部资源获取。同时,本文注意到内部资源获取对于从属企业的外部资源获取有一定的促进作用。特别是在外部资源获取困难的情况下,从集团内部获取的担保性资源可以很大程度上降低外部资源供给者的供给风险,从而有利于从属企业在竞争比较激烈的情况下争取到更多的外部资源。也就是说,成员合法性同样会对从属企业外部资源获取有积极影响并通过外部资源获取影响从属企业成长绩效。综上两点可知,外部资源获取对成员合法性和从属企业成长绩效也具有中介性作用。由此可得假设H3c。

H3c:外部资源获取对从属企业成员合法性与成长绩效之间的关系具有中介性作用。

内部资源获取与外部资源获取对成员合法性与企业成长绩效之间的关系均有中介作用,也就是说,从属企业成员合法性与成长绩效之间存在着双重中介机制。

综合以上分析,本文得到以下研究模型。

图2 商业集团从属企业双重合法性与成长绩效的关联机制模型

2 研究方法

2.1 变量测量方法

(1)双重合法性的测量。对于从属企业合法性的测量,主要是采用Scott(1995)的维度划分,从规制、规范和认知三个维度来进行测量设计。之所以遵循他的做法主要原因在于上述这一维度划分的做法相对认可程度较高[11],因此采用这种维度划分也是本文获得合法性的重要来源。

首先,就规制合法性而言,Scott(1995)认为它来自于遵守现有的法律和法规,它强调的是对现有正式制度的遵从。为此,企业若想获得较高规制合法性最基本的是不能有触犯相关规制的行为,并且要更多地从事规制主体鼓励或期望的活动。需要指出的是对于本文研究的商业集团从属企业而言,存在着两个规制主体,一是作为地方法规、规章和制度制定者的地方规制主体,主要是地方政府或行业协会等;另一个则是作为商业集团内部规章和制度制定者的集团中的主导企业或核心成员。为此,本文分别针对从属企业面对的两个不同的规制主体设计了3个题项,对从属企业在规制遵从方面的行为或活动进行测量。企业通过这些活动不仅能赢得规制合法性甚至可以争取到规制支持[32]。

其次,就规范合法性而言,Scott(1995)认为规范合法性主要来自于遵守既定的规范和价值观。这一个维度强调的是个体或组织应该遵循既有的行为标准和商业惯例。从评价的重点来看,规范合法性评价所关注的焦点是组织的活动是否是恰当的,以及是否与势力集团和社会规范相一致[13]。在具体的指标设计上主要体现出公众对个体行为或活动的恰当性的认可程度,即被公众所认可的程度越高越具有规范合法性。基于以上学者对规范合法性的操作性定义,可以得到本文对规范合法性的3个测量指标,在具体的语言表述上参考Elsbach(1994)的研究[33]。需要指出的是,对于从属企业而言,公众同样有两层含义。其一,是当地的社会公众;其二,是集团内部的其他成员企业。因此,所得的3项指标可以分别测量当地社会公众及集团内其他成员企业公众对从属企业运营活动的认可程度。

再次,就认知合法性而言,Scott(1995)认为认知合法性主要来自于采用共同的参考框架。它强调个体或组织的行为或活动与其他个体或组织是否有共同的参考框架,而这些参照框架大部分来自于文化因素[34],即可以说有相似的文化基础便有了共同的参照框架。由于这一维度体现的是特定组织与其所处文化环境的一致性[9]。所以,在共同的参照框架下,意味着组织的行为或活动是融入在当地的文化氛围之中的,在这种情形下,组织的行为就容易被理解。其结果往往是特定组织所采取的行为或活动是在当地大多数组织当中都盛行的行为或活动。即特定组织的行为往往是当地组织所盛行程度很高的行为[35]。基于以上理论分析,在指标设计上,主要从特定组织融入当地文化环境的程度和特定组织的行为在当地组织中的盛行程度两个方面来测量。

(2)资源获取的测量。首先,遵循近年来学者测量资源获取时对资源的分类,将资源获取分成知识性资源获取和资产性资源获取两个维度[36]。同时,结合资源可获得性的测量设计,分别对知识资源获取和资产资源获取的渠道、充分性和低成本性进行测量。

(3)成长绩效的测量。尽管对于企业成长绩效的测量仍然没有统一的标准,但从现有文献中笔者发现应用最为广泛,认可度相对较高的企业成长性的指标分别为:员工增长速度、销售增长速度及市场份额增长速度等三个[37]。因此,本文将遵循这些学者的做法,用以上三个指标来测量从属企业的成长绩效。

(4)控制变量。企业成长文献中常见的控制变量主要有两个:一是企业年龄,二是企业规模。因此,在本文的研究中也将企业年龄和企业规模作为控制变量。除此之外,集团从属企业的绩效效应还有赖于集团的一些协变量,如集团规模[38]和集团多元化水平[39],也一并作为控制变量。在具体操作上通过设置哑变量(dummy)的方法来处理,以此来控制其对从属企业成长绩效的影响。

2.2 样本与数据

2.2.1 问卷的发放与回收

调研样本是在兼顾随机性原则和可接触性原则的情况下选择的。数据是通过问卷设计和实地调研而获取的。发放问卷的途径主要有三个。首先,通过现场发放并现场回收的方式进行,主要是由研究人员到企业发放,或者借助于朋友做企业培训项目时进行发放等,以此方式累计发放问卷40份,回收问卷40份,回收率为100%,其中有效问卷39份,有效率为97.5%。其次,通过电子邮件方式发放,共计发放20份,回收问卷5份,回收率为25%,有效问卷4份,有效率为20%。再次,通过委托发放方式进行,主要是求助于以往关系较好的同事、同学、朋友和亲戚等,请求他们的帮助,累计委托19人次,共计委托发放380份,回收问卷195份,问卷回收率为51.32%,其中有效问卷184份,有效率为48.42%。

2.2.2 未回复偏差检验

通过申报绩效目标,跟踪项目运行,监控资金使用来改进项目管理,最终形成项目绩效目标——项目经费决策——项目绩效评价的良性循环机制。因此科研项目绩效评价并非一种静态评价,而是从预算编制、预算执行到项目验收的全过程动态评价。

本文参照Mohr & Spekman(1994)的做法[40],通过比较早期收到的问卷和后期收到的问卷之间是否存在显著差异的方式来检验未回复偏差。基于此,本文将最先收到的部分样本当中抽取前20个样本,并在最后收到的部分样本当中抽取最晚的20个样本进行独立样本T检验,检验结果见表1所示。检验结果表明较早回复的企业与较晚回复的企业之间在企业年龄和企业规模两个特征上均不存在显著的差异性。也就是说,此次调研中不存在明显的未回复偏差。

表1 不同批次企业基本特征的独立样本T检验

2.3 测量的信度与效度检验

2.3.1 从属企业双重合法性测量的检验

从属企业合法性测量是本文最为重要的焦点变量,也是本文需要对其进行探索的重点变更。为此,分别对成员合法性和社会合法性做了探索性因子分析。

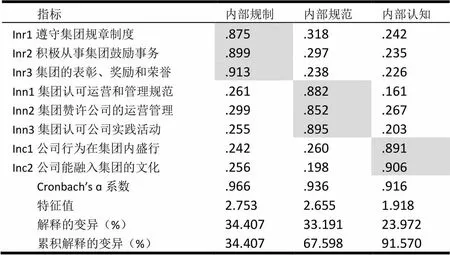

成员合法性测量的KMO值为.847(>.70),Bartlett球形检验也达到了显著水平,因此成员合法性测量适合进行探索性因子分析。表2给出了成员合法性的探索性因子分析结果,8个题项析出了3个因子,总共解释了总体变异量的91.570%,能够很好地反映底层指标的变异情况。三个因子的Cronbach’s ɑ值分别为内部规制.966、内部规范.936及内部认知.916,均达到了Nunnaly(1978)所建议的标准,显示了较好的内部一致性。

表2 成员合法性测量的探索性因子分析

社会合法性测量的KMO值为.810(>.70),Bartlett球形检验也达到了显著水平,因此社会合法性测量适合进行探索性因子分析。表3给出了社会合法性的探索性因子分析结果,8个题项中共析出了3个因子,总共解释了总体变异量的93.820%,能够很好地反映底层指标的变异情况。三个因子的Cronbach’s ɑ值分别为外部规制合法性.953、外部规范合法性.966及外部认知合法性.972,显示了较好的内部一致性。

表3 社会合法性测量的探索性因子分析

2.3.2 所有变量的信度和效度

首先,变量的信度通过可以采用Cronbach ɑ系数和组合信度(CR)两个指标来反映,一般认为两者的值在0.7以上则被认为是具有良好的信度。从测算的结果来看,本文所用变量的Cronbach ɑ系数均在0.9以上,呈现出良好的内部一致性。同时,CR的值也都在0.9以上,表明各变量的组合信度也很可靠。

其次,本文对变量的聚合效度(CV)和区分效度(DV)进行了检验。在聚合效度的检验方面,通常可以用指标在所测因子上的因子载荷值来反映,因子载荷值大于0.7的则被认为是具有良好的聚合效度。而在区分效度方面,一般可以通过比较变量的平均变异萃取量(AVE)与变量间相关系数的平方值来进行判断。因此,需要先对研究所涉及的变量进行描述性统计分析,计算出变量之间的相关系数,并计算出AVE值,才能进行比较和判断。通常在相关系数在0.8以上时,被认为两个变量之间有很强的线性相关性。而本文变量之间最大的相关系数未超过0.8,据此可以初步判断变量之间应该具有区分度。进一步通过对比表4中的AVE值和各变量的相关系数平方值,结果证实了变量之间具有良好的区分效度。

表4 变量的信度与效度指标测算结果

3 研究结果

3.1 描述性统计分析

本文所涉及的变量包括焦点变量成员合法性、社会合法性、内部资源获取、外部资源获取和成长绩效,以及对企业成长绩效可能影响的若干个控制变量。本文通过皮尔逊相关分析,结果表明这些焦点变量之间均呈现出显著的相关关系(p<.01),表5给出了具体的分析结果。

表5变量的相关分析结果

变量均值标准差123456789 1企业年龄.7812.255951 2企业规模4.28191.67749.369**1 3集团规模.5991.49116.021.147*1 4集团多元化.5110.50098-.101.012.476**1 5内部资源获取3.75771.75670.101.123.004-.0331 6外部资源获取4.05651.52101.044.230**.092.021.395**1 7成员合法性3.75481.57172.180**.161*.110.014.375**.410**1 8社会合法性3.88691.58406.142*.194**.039-.023.302**.421**.778**1 9成长绩效3.22321.51467.119.240**.105.085.512**.600**.467**.440**1

注:*代表p<.05;**代表p<.01

3.2 层级回归分析

考虑到资源获取属于高阶潜变量,本文在收到数据之后对数据进行尝试性检验,发现内部知识性资源获取、内部资产性资源获取、外部知识性资源获取和外部资产性资源获取存在共同的高阶潜变量,即本文文中所指的资源获取变量。高阶因子分析的结果,所有测量项目均对应于假设的一阶因子,标准化后的因子载荷均高于最低临界水平(.60),并且达到了显著水平(p<.001)。本文将生成的高阶因子名取名为资源获取,它与四个一阶因子的标准化路径均在.001水平上显著。根据资源获取这个高阶因子的各项拟合指数(c2=62.809;c2/df=1.282;RMSEA=.035;GFI=.956;NFI=.977;IFI=.995;CFI=.995),可以断定资源获取的高阶因子模型具有很好的拟合效度。因此,可以将资源获取作为内部知识性资源获取、内部资产性资源获取、外部知识性资源获取和外部资产性资源获取的共同因子进行分析。对于中介效应的检验方法和检验过程主要依据Judd & Kenny(1981)和Baron & Kenny(1986)的相关研究来实施[41][42],主要分析过程见表6。

表6 资源获取对双重合法性与成长绩效的中介作用检验

注:因变量为成长绩效;†P<.10,*p <.05,**p <.01,***p<.001

如表6所示,本文首先在总体上检验了资源获取在变量层次上对从属企业双重合法性与成长绩效的中介性作用。在模型2中同时纳入了成员合法性和社会合法性来检验两者对从属企业成长绩效的解释力,结果表明尽管两者均能对从属企业的成长绩效起到解释作用,但成员合法性的解释力(β=.307,p<.001)要明显高于社会合法性(β=.174,p<.10)。因此,假设H1a和假设H1b得到了验证。在模型3中引入成员合法性和社会合法性的乘积项,发现两者乘积项的回归系数在.01水平上显著,这说明成员合法性和社会合法性两者交互对从属企业成长绩效有显著的正向影响,假设H2得到验证。在模型4中,本文引入资源获取变量,结果发现原本对从属企业成长绩效具有不同解释力的成员合法性和社会合法性,此时均变得不显著了,而资源获取变量则达到了显著水平(p<.001)。根据Judd & Kenny(1981)所提出的中介效应判定方法,这说明资源获取完全中介了双重合法性对从属企业成长绩效的作用。从回归系数的变化情况来看,资源获取对成员合法性的绩效效应的中介作用更加显著。至此,假设H3得到了验证。在此基础上,本文进一步分别地对成员合法性和社会合法性对成长绩效的内在中介机制进行了检验。

表7 成员合法性与成长绩效的内在中介机制检验

注:因变量为成长绩效;†P<.10,*p <.05,**p <.01,***p<.001

如表7所示,本文对成员合法性对成长绩效影响过程中的双重中介机制进行了检验。模型2在控制相关控制变量之后,成员合法性的绩效效应显著(p<.001),从而证实了成员合法性对成长绩效具有正向影响。模型3先将内部资源获取引入,结果发现尽管成员合法性对成长绩效的影响仍然显著,但解释力出现了明显地下降,由原来的.442降至.300,降低幅度达32.13%。并且,此时成员合法性对内部资源获取的回归系数(β=.375,p<.001)及内部资源获取对成长绩效的回归系数(β=.442,p<.001)经检验均显著。综上可见,内部资源获取对成员合法性与成长绩效的关系具有部分中介作用。模型4在模型2的基础上引入了外部资源获取变量以检验其对成员合法性与成长绩效的中介效应,结果表明在外部资源获取变量介入模型并在统计上显著(p<.001)的情形下,成员合法性对成长绩效的影响程度出现了显著下降,由原来的β=.442降至β=.255,下降幅度达42.31%。并且,此时成员合法性对外部资源获取的回归系数(β=.410,p<.001)及外部资源获取对成长绩效的回归系数(β=.577,p<.001)经检验均显著。由此证明,外部资源获取对成员合法性与成长绩效的关系也具有部分中介作用。也就是说,内部资源获取和外部资源获取两者均部分中介了成员合法性对成长绩效的影响。因此,假设H3a和假设H3c得到了验证。

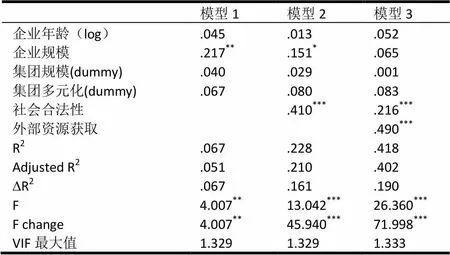

表8 社会合法性与成长绩效的内在中介机制检验

注:因变量为成长绩效;†P<.10,*p <.05,**p <.01,***p<.001

如表8所示,本文还检验了外部资源获取对社会合法性与成长绩效关系的中介性作用。模型2显示控制相关控制变量之后,社会合法性对成长绩效有显著的正向影响,结果表明主效应是显著的(β=.410,p<.001)。模型3中将外部资源获取纳入之后,显示社会合法性对成长绩效的影响作用显著(β=.395,p<.001),此时社会合法性对成长绩效的解释力仍然达到了显著水平(β=.216,p<.001),但解释力有了明显的下降,系数下降幅度达47.32%。并且,社会合法性对外部资源获取的回归系数(β=.421,p<.001)及外部资源获取对成长绩效的回归系数(β=.577,p<.001)经检验均显著。综上可见,外部资源获取对社会合法性的绩效效应具有部分中介作用。因此,假设H2b得了验证。

4 研究结论及局限性

4.1 研究结论

本文研究所得主要结论有四个方面:第一,对于从属企业合法性的探讨需要考虑其具有成员合法性和社会合法性的双重合法性特点。在定量分析时,成员合法性可以划分成内部规制合法性、内部规范合法性和内部认知合法性三个维度来测量;而社会合法性则可以划分成外部规制合法性、外部规范合法性和外部认知合法性三个维度来测量。本文据此所探索的测量指标体系具有一定的稳定性。第二,从属企业的成员合法性与社会合法性对于其成长绩效而言有积极的正向影响。特别地,相对于社会合法性,成员合法性对于从属企业成长绩效的贡献度更为显著。这一结论或许并不适用于所有的商业集团从属企业,但至少对于中小型或新创从属企业而言,这一论断获得了经验性证据的支持。而对于大型的从属企业或者上市公司而言,情形或许并非如此。因为这此企业的成长往往需要更多的外部支持,与此相应地社会合法性对于其成长绩效的重要性程度也会因此变得更高。第三,从整体上看,双重合法性对从属企业成长绩效的影响机制可以从资源获取的角度来解释,资源获取对成员合法性与从属企业成长绩效的关系,以及对社会合法性与从属企业成长绩效的关系均有显著的中介性作用。也就是说,成员合法性和社会合法性会不同程度地对从属企业的整体资源获取水平产生影响,并进而致使从属企业的成长绩效出现差异。第四,从属企业双重合法性致使从属企业成长绩效出现差异的路径主要有三条。路径1,就社会合法性而言,其作用过程是通过影响从属企业外部资源获取水平进而影响从属企业成长绩效。路径2和路径3均是针对成员合法性而言的。路径2指的是成员合法性通过影响从属企业内部资源获取水平进而影响成长绩效。路径3指的是成员合法性在一定程度上会对内部资源获取和/或社会合法性产生影响,进而影响从属企业的外部资源获取水平,并经由外部资源获取中介最后对从属企业成长绩效产生影响。其中,路径1和路径2是相对比较简单的两条并行路径,而路径3是相对比较长而复杂的路径。三条路径均能对双重合法性影响从属企业成长绩效的内在机制做出某种程度上的解释。

4.2 研究局限性

本文存在着一定的研究局限性,主要表现为以下两个方面。第一,控制变量数量上的局限性。本文沿袭了国外商业集团领域定量研究的传统,在研究中主要控制了从属企业年龄、从属企业规模、集团规模和集团多元化等因素。然除了本文所用的控制变量之外,仍有其他一些变量可能会对从属企业的资源获取和成长绩效产生影响,如环境竞争性、环境动态性、资源冗余、集团企业性质、集团内部管控模式、集团资源配置模式等。本文只采用了该领域相关研究中常用的控制变量,而没有对上述可能存在影响的其他变量进行全面地考察和有效地控制,后续的研究中可以在允许的情况下尽量增加控制变量的数量以得到更为可靠的研究结论。第二,研究方法上的局限性。由于研究条件所限,本文所采用的研究方法主要是运用横截面数据的统计分析来检验理论模型,根据Barney & Kenny(1986)和Judd & Kenny(1981)研究中的思想和方法验证了从属企业双重合法性对成长绩效的影响及其内在作用机制。属于一种静态的研究。为进一步检验本文所构理论模型中的因果关系,未来的研究者可以采用更多的纵向研究设计来检验相关的理论框架,从而与本文研究结果形成相互印证,以便获得更加稳健的研究结论。

5 理论贡献与实践意义

5.1 理论贡献

对合法性研究领域的贡献。通过回顾和对照组织合法性领域内现有研究,发现本文对合法性领域相关研究的贡献主要体现为两个方面:首先,探索出了成员合法性和社会合法性对成长绩效的内在作用机制,一定程度上弥补了组织成长合法性机制研究的不足。在以往的研究中,已有部分学者就合法性对组织生存与发展的影响进行过探讨。其中,Ruef & Scott(1998)的研究发现合法性能显著提高医院生存机率和提供更多发展机会[43];Zimmerman & Zeitz(2002)的研究也指出合法性可以促进新企业的成长,其作用不亚于资本、人力资源、顾客意愿、工艺技术以及网络等[12],以此来强调合法性构建对于组织成长的重要性。在此之后,Certo & Hodge(2007)的研究[30]进一步印证了上述观点。上述研究表明了合法性对组织成长具有积极作用。然而,已有研究对于不同类型合法性具体是如何影响组织成长的,其内在作用机制应该如何描述以及有何差异等问题缺乏充分研究。本文在开篇部分就提出了这个问题。因此,在这样一种现状背景下,本文尝试性地完成了合法性作用于企业成长的内在机理进行探索和检验。并最终提出了资源获取的中介作用可作为解释合法性影响组织成长绩效的内在机制之一。这对于补充和丰富企业成长的合法性机制是一种有益的尝试。其次,本文根据从属企业双重合法性所探索出的对于成员合法性和社会合法性的测量设计经检验,具有较高的信度和效度,这对于推进合法性领域定量研究的开展具有较好的应用价值。正如前文所述,合法性的操作性定义及其测量研究的滞后性很大程度上制约了该领域定量研究的开展。近年来,一些学者开展的定量研究中对合法性的测量进行了尝试与创新,如李玉刚,杜俊(2008)从声望和能力来测量汽车企业的合法性[44];徐二明,左娟(2010)以行业监管约束来测量电信企业的规制合法性,以客户要求、产业上下游要求、社会公众和媒体要求来没量电信企业的规范合法性,以其他企业的示范测量认知合法性等[45]。迄今为止,合法性的测量并未形成一套认可度高而稳定的指标体系。在这样一种背景下,本文在Scott(1995)研究的基础上对成员合法性和社会合法性进行维度划分和指标设计。经检验,相关测量设计具有较高的信度和效度,从而有力地堆进了Scott(1995)的研究。并且,对于近年来合法性测量研究的文献来说也是一个有益的补充。

对商业集团领域内从属企业成长理论的贡献。正如文章开篇所指出的,本文旨在围绕为什么有些从属企业能从商业集团从属关系中更多受益以及如何受益的问题而展开的一项机理性研究。综观该领域现有研究来看,已有部分学者就此问题提出过一些论断,如Chang & Choi(1988)以韩国四大集团为例的研究[38]和Khanna & Palepu(1999a)以印度集团数据为例的研究[46]从商业集团层面证明处于多元化集团和大型集团中的从属企业相对从集团从属关系中更多受益。另一些学者则从集团从属企业自身的角度来对此寻求解释。Bertrand et al.,(2002)将从属企业的行为及绩效与他们在集团层级中的位置联系起来,即他们的行为和绩效是由其在集团中所在的位置所决定的,处于金字塔偏上部分位置的从属企业受益程度一般要优于那些处于金字塔底部的从属企业[22];Yiu et al.(2005)认为那些拥有较高技术和市场能力的企业更有可能从集团从属关系中获益[47]。而本文则从合法性这样一个新颖的视角来审视上述问题。以成长绩效表征受益程度,根据从属企业的特点从合法性的角度提出了双重合法性水平的差异是导致从属企业成长差异的主要原因。并提出从属企业双重合法性致使成长绩效出现差异的三条主要路径。从而对从属企业的成长差异给出了新的机理性解释。从这个角度讲,本文研究结果对为什么某些从属企业从集团从属关系中更多受益及如何受益的问题提供了新的解释。这对上述该领域内学者的已有理论研究是个有益补充。

5.2 实践意义

为商业集团从属企业提高成长绩效提出了新的思路,从属企业可以通过主动性的合法化策略,通过构筑成员合法性或社会合法性的方式来提升成长绩效。本文从组织合法性视角为商业集团从属企业的成长问题寻找出路,提出了从属企业的合法化发展之路。在理论上,成员合法性和社会合法性都可以解释从属企业成长绩效的差异,特别是成员合法性对于成长绩效的影响更为显著。从实践的角度来解读这一结论,就在于提醒从属企业要把双重合法性的构筑提到企业成长战略的高度来思考,特别是对于一些中小型或是新创从属企业而言,重中之重是要构筑起坚实的成员合法性,这样才能取得更快更好地成长。

为中小企业进一步明确了商业集团网络的根本利益及其实现方式。对于中小型或新创从属企业而言,商业集团网络的根本利益就在于资源获取上的利益,包括内部资源获取和外部资源获取。但对于大部分中小型或新创的从属企业来说重中之重是争取来自于商业集团网络的内部资源。而为了更好地实现内部资源获取,从属企业需要构建成员合法性。也就是说,构筑坚实的成员合法性成了大多数中小型或新创从属企业实现理想资源获取水平的重要方式。

[1] Keister, L. Chinese Business Groups: The Structure and Impact of Interfirm Relations during Economic Development. Oxford University Press: Oxford, New York, 2000.

[2] Khanna, T., Palepu, K. Is Group Affiliation Profitable in Emerging Markets? An Analysis of Diversified Indian Business Groups. Journal of Finance, 1997, 55(4), 867-891.

[3] Guillen, M. F. Business Groups in Emerging Economies: A Resource-based View. Academy of Management Journal, 2000, 43(3), 362-380.

[4] Kim, H., Hoskisson, R., & Wan, W. P. Power Dependence, Diversification Strategy, and Performance in Keiretsu Member Firms. Strategic Management Journal, 2004(25), 613-636.

[5] Carney, M., Shapiro, D., & Tang, Y. Business Group Performance in China: Ownership and Temporal Considerations. Management and Organization Review, 2009, 5(2), 167-193.

[6] Ahlstrorn, D., Bruton, G. Learning from Successful Local Private Firms in China: Establishing Legitimacy. Academy of Management Executive, 2001, 15(4), 72-83.

[7] Chen, H., Griffith, D., Hu, M. The Influence of Liability of Foreignness on Market Entry Strategies: An Illustration of Market Entry in China. International Marketing Review, 2006, 23(6), 636−649.

[8] 杜运周,任兵,陈忠卫,张玉利.先动性、合法化与中小企业成长.管理世界,2008(12):126-128.

[9] Meyer, J. W., Scott, W. R. Centralization and the Legitimacy Problems of Local Government. In J. W. Meyer & W. R. Scott (Eds.), Organizational environments: Ritual and rationality (pp. 192-215). Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1983.

[10] Singh, J. V. Performance, Slack, and Risk Taking in Organizational Decision Making. Academy of Management Journal, 1986, 29(3), 562-585.

[11] Scott, W. R. Institutions and organizations. Thousand Oaks, CA: Sage, 1995

[12] Zimmerman, M. A., Zeitz, G. J. Beyond Survival: Achieving New Venture Growth by Building Legitimacy. The Academy of Management Review, 2002, 27(3), 414-431.

[13] Suchman, M, C. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. Academy of Management Review, 1995, 20(3), 571-610.

[14] Dowling, J., Pfeffer, J. Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. Pacific Sociological Review, 1975, 18(1), 122-136.

[15] Lounsbury, M., Glynn M. A. Cultural Entrepreneurship: Stories, Legitimacy, and the Acquisition of Resources. Strategic Management Journa, 2001, 22, 545-564.

[16] Deephouse, D. L., Carter, S. M. An Examination of Differences between Organizational Legitimacy and Organizational Reputation. Journal of Management Studies, 2005, 42(2), 329-360.

[17] Tornikoski, E. T., Scott, L. N. Exploring the Determinants of Organizational Emergence: A Legitimacy Perspective. Journal of Business Venturing, 2007, 22, 311-335.

[18] Shane, S., Foo, M. D. New firm survival: Institutional Explanations for New Franchisor mortality. Management Science, 1999, 45(2), 142-159.

[19] Oliver, C. Sustainable Competitive Advantage: Combining Institutional and Resource-based Views. Strategic Management Journal, 1997, 18(9), 697-713.

[20] Barreto, I., Baden-Fuller, C. To Conform or to Perform? Mimetic Behaviour, Legitimacy-based Groups and Performance Consequences. Journal of Management Studies, 2006, 43(7), 1560-1581.

[21] Henderson, A. Firm Strategy and Age Dependence: A Contingent View of the Liabilities of Newness, Adolescence, and Obsolescence. Administrative Science Quarterly, 1999, 44(2), 281-314.

[22] Bertrand, M., Mehta, P. Mullainathan, S. Ferreting out Tunnelling: An Application to Indian Business Groups. Quarterly Journal of Economics, 2002, 117(1), 121-148.

[23] Yan, A., Duan, J. Interpartner Fit and Its Performance Implications: A Four-Case Study of U.S.-China Joint Ventures. Asia Pacific Journal of Management, 2003, 20, 541-564.

[24] Starr, J. A., MacMillan, I. C. Resource Cooptation via Social Contracting: Resource Acquisition Strategies for New Ventures. Strategic Management Journal, 1990, 11, 79-92.

[25] Brush, C. G., Greene, P. G., Hart, M. M. From Initial Idea to Unique Advantage: The Entrepreneurial Challenge of Constructing a Resource Base. Academy of Management Executive, 2001, 15(1), 64-80.

[26] Barney, J. Firm Resources and Competitive Advantage. Journal of Management, 1991, 17(1), 99-120.

[27] Arora, A., Fosfuri, A., Gambardella, A. Markets for Technology: The Economics of Innovation and Corporate Strategy. Industrial and Corporate Change, 2001, 10(2), 419-451.

[28] Phillips, N., Lawence, T. B., Hardy, C. Inter-organizational Collaboration and the Dynamics of Institutional Fields. Journal of Management Studies, 2000, 37(1), 23-43.

[29] Pfeffer, J., Salancik, G. The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. New York: Harper & Row, 1978.

[30] Certo, S. T. Top Management Team Prestige and Organizational Legitimacy: An Examination of Investor Perceptions. Journal of Managerial Issues, 2007, 19(4), 461-477.

[31] Baron, R. M., Kenny, D. A. The moderator - mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182.

[32] Liao, T. J., Yu, C. M. J. Knowledge Transfer, Regulatory Support, Legitimacy, and Financial Performance: The Case of Foreign Firms Investing in China. Journal of World Business, 2010, 47(1), 114-122.

[33] Elsbach, K. D. Managing Organizational Legitimacy in the California Cattle Industry: The Construction and Effectiveness of Verbal Accounts. Administrative Science Quarterly, 1994, 39(1), 57-88.

[34] Ahlstrom, D., Bruton, G. D., Yeh, K. S. Private Firms in China: Building Legitimacy in an Emerging Economy. Journal of World Business, 2008, 43(4), 385-399.

[35] Carroll, G. R. Hannan, M. T. Density Dependence in the Evolution of Populations of Newspaper Organizations. American Sociological Review, 1989, 54(4), 524–541.

[36] 朱秀梅,李明芳.创业网络特征对资源获取的动态影响.管理世界,2011(6),105-115.

[37] Zahra, S. A., George, G. Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. The Academy of Management Review, 2002,27(2):185-203.

[38] Chang, S. J., Choi, U. Strategy, Structure, and Performance of Korean Business Groups: A Transactions Cost Approach. Journal of Industrial Economics, 1988, 37(2), 141-158.

[39] Khanna, T., Palepu, K. The Future of Business Groups in Emerging Markets: Long-run Evidence from Chile. Academy of Management Journal, 2000, 43, 268-285.

[40] Mohr J., Spekman R. Characteristics of Partnership Success: Partnership Attributes, Communication Behavior, and Conflict Resolution Techniques. Strategic Management Journal, 1994,15(2):135-152.

[41] Judd, C. M., & Kenny, D. A. Estimating the effects of social interventions. New York: Cambridge University Press, 1981.

[42] Baron, R.M. & Kenny, D.A. The moderator-mediator distinction in social psychological research: Conceptual, Strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 1986,51: 1173-1182.

[43] Ruef, M., Scott, W. R. A Multidimensional Model of Organizational Legitimacy: Hospital Survival in Changing Institutional Environments. Administrative Science Quarterly, 1998, 43(4), 877-904.

[44] 李玉刚,杜俊. 限制性行业中企业战略行为合法性研究:以中国汽车行业为例.南开管理评论,2008(11):43-48.

[45] 徐二明,左娟.合法性对电信运营企业可持续发展战略及绩效的影响研究.中国工业经济,2010(10):44-54.

[46] Khanna, T., Palepu, K. National Bureau of Economic Research. Working Paper, 1999a.

[47] Yiu, D., Bruton, G. Lu, Y. Understanding Business Group Performance in an Emerging Economy: Acquiring Resources and Capabilities in Order to Prosper. Journal of Management Studies, 2005, 42(1), 183-206.

The Correlative Mechanism on Dual-Legitimacy and Growth Performance of Affiliated Firms in Business Groups

ZHENG Xiao-yong1, WEI Jiang2

(1. Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China; 2. Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)

Kim, Hoskisson & Wan’s study showed that affiliated firms could benefit differently from their affiliated business groups. However, what kinds of affiliated firms could benefit more and how do they benefit are still not clearly answered. This study tries to address these questions. By reviewing the current literature, we realize that legitimacy theory could help explain the difference between organizations and reasons for success of firms. Nevertheless, the current literature lacks of systematic researches in the field of business groups. Legitimacy theory is useful to explore what and how result in the growth difference of affiliated firms and answer the above-mentioned questions.

Legitimacy theory on firm’s growth is newly discussed and grows slowly. There are probably two reasons that constrain the development of the theory. Firstly, research on legitimacy from strategic management is still in the introduction stage. As we know, there are a lot of discussions on firm’s growth from resource-based view or network perspective. They contribute to the main parts of firm’s growth theory. While legitimacy is originated from institutional theory, most of researches based on legitimacy are from institutional theory perspective. The theory attracts the attention of scholars in strategic management. Thus, it inevitably experiences the process from introduction to growth. Secondly, the definition of legitimacy is not so clear. Scholars have different understanding about what legitimacy is, what foundation of legitimacy is, and how to establish legitimacy. This kind of inconsistence hinders the development of legitimacy theory, especially in the development of quantitative researches. That’s why legitimacy theory on firm’s growth is still a developing field. Under such circumstances, this study plans to study the conception of dual-legitimacy, the relationship between dual-legitimacy and affiliated firms’ growth, and dual-legitimacy of affiliated firms’ growth. Moreover, this study can help fill in the gap of legitimacy theory on affiliated firms’ growth.

As for the methodology, we firstly adopt normative analysis to define dual-legitimacy of affiliated firms and its measurement, construct theoretical framework and raise hypotheses on the relationship between dual-legitimacy and affiliated firms’ growth. Secondly, we calculate the value of Cronbach ɑ and Combination Reliability of all the variables for measuring reliability test. We also adopt Factor Analysis and calculate Average Variance Extraction to test the Convergent Validity and Discriminant Validity. Lastly, we adopt hierarchical regression analysis to statistically test the proposed hypotheses.

Our research has four primary findings: (1) The concept of dual-legitimacy could be divided into two dimensions, membership legitimacy and social legitimacy. Membership legitimacy can be measured by intra-group regulative legitimacy, intra-group normative legitimacy, and intra-group cognitive legitimacy. Social legitimacy can be measured by social regulative legitimacy, social normative legitimacy, and social cognitive legitimacy. (2) Membership legitimacy and social legitimacy significantly contribute to affiliated firms’ growth. Especially, in contrast to social legitimacy, membership legitimacy is more positive. Although this conclusion is perhaps not applicable to some special affiliated firms, it is not applicable to SMEs. As for large or listed companies, the conclusion can be different. Resources needed to support fast development are usually on such a large scale that external supports become necessary. Consequently, social legitimacy may become more important. (3) Resource acquisition could be used to explain the inner mechanism of the impact of dual-legitimacy and affiliated firms’ growth. In another word, resources acquisition can serve as the mediator between membership legitimacy and affiliated firms’ growth, and the relationship between social legitimacy and affiliated firms’ growth. (4) There are three routes through which dual-legitimacy could affect affiliated firms’ growth. Route 1 is that social legitimacy mainly affects affiliated firms’ growth via exterior resources acquisition. Route 2 is that membership legitimacy can simply affect affiliated firms’ growth via intra-group resources acquisition. Route 3 is that membership legitimacy can probably affect intra-group resources acquisition and/or social legitimacy, affiliated firms’ exterior resources acquisition, and finally growth via exterior resources acquisition. Route 1 and Route 2 are two simple parallel routes. Route 3 is a little longer and more complicated. These three routes can help explain the inner mechanism of the impact of dual-legitimacy on affiliated firms’ growth.

business group; affiliated firms; dual-legitimacy; resource acquisition; growth

中文编辑:杜 健;英文编辑:Charlie C. Chen

F270.3

A

1004-6062(2016)02-0009-11

10.13587/j.cnki.jieem.2016.02.002

2013-09-24

2014-06-19

国浙江省教育厅科研资助项目(Y201329527);国家自然科学基金重点资助项目(71132007)

郑小勇(1978—),男,博士,浙江杭州人,浙江师范大学中非国际商学院,研究方向:战略管理、技术创新。

① 在中文数据库中,很多有关合法性的论文均指的是法律意义上的合法性,与国外文献中的“legitimacy”一词并不对等。本文研究所指的合法性就是legitimacy一词,在国内以组织合法性为主题的论文才属于此类。同时,用组织合法性作为搜索主题还可以避免错误地将很多社会学领域中谈论个体合法性而非企业或组织合法性的主题文章统计进来。

① 一般意义上所称的合法性均指的是社会合法性,而社会合法性的相关论断既适用于非从属企业,也适用于从属企业。