中亚留学生文化因素学习调查与教学建议

伊 志,玉斯英·玉素甫,董秋瑾

中亚留学生文化因素学习调查与教学建议

伊 志1,玉斯英·玉素甫2,董秋瑾3

(1.阜阳职业技术学院 人文社科系,安徽 阜阳 236031;2.喀什大学 中语学院,新疆 喀什 844006;3.新疆师范大学 成人教育学院,新疆 乌鲁木齐 830054)

为了解中亚留学生的文化因素学习偏好,更好地开展文化教学,对新疆高校的100名留学生进行了问卷调查。调查发现,中亚留学生文化因素需求较广,但还是呈现出了不少趋同或一致性的特点,在学习方式、手段上各有侧重;最后,从语言、文化与跨文化几个方面提出了针对性的教学建议。

中亚留学生;文化因素;调查;教学建议

语言与文化相互依存,不可分割。学生在学习汉语的同时也是在接触和学习中国文化,忽视其中的任何一项都不能称之为成功的对外汉语教学。吕必松谈到“从语言学习和语言教学的角度研究语言,就必须研究语言与文化的关系,因为语言理解和语言使用都离不开一定的文化因素”。[1]文化因素成为学生正确理解、掌握,运用字、词、句、语的重要内容之一,在对外汉语教学中应注意发掘它、研究它,以促进学习者的汉语学习,增强他们对目的语文化的适应能力,进而化解学习者汉语交际中的文化冲突。

随着中亚留学生越来越多地选择到新疆留学,新疆的对外汉语教学规模也在不断扩大,文化因素的地位日益凸显,如何针对中亚留学生的实际情况开展有针对性地文化教学成为对外汉语教学工作者研究的课题。为此,我们就新疆四所高校的100名中亚留学生展开了问卷调查,试图了解他们的文化因素兴趣及其学习方式、手段倾向等,进而提出有针对性的教学建议,为中亚留学生的文化教学提供参考。

一、理论依据

“所谓的文化因素,是指跟目的语理解和用目的语表达密切相关的文化因素,主要是隐含在目的语的结构系统和表达系统中反映该民族的价值观念、是非取向、衣食住行、风俗习惯、审美情趣、道德规范、生活方式、思维方式等方面的特定的文化内涵。”[2]学习一种语言,就必须同时了解甚至在一定程度上掌握与该语言相关的文化背景知识。由于各民族间的历史地理、文化传统、社会制度、生活环境和生活条件等存在诸多差异,所以不同的民族也就有着不同的文化背景,这些区别自然又造成了表达方式的不同。因此,要想准确理解和掌握某一语言,就必须了解该语言所属的文化,否则就很难真正掌握这一语言。正如吕必松教授所言:“人们学习语言,必须同时学习关于这种语言中所包含的具有民族文化印记的知识,否则就不能准确理解和正确使用这种语言”。[3]

二、调查设计

(一) 调查对象

选取新疆师范大学、新疆大学、新疆农业大学和乌鲁木齐职业大学共100名中亚留学生作为调查对象,其中包含各类语言进修生、预科生、本科生和硕士研究生,涉及汉语初级、中级和高级水平三个阶段的中亚留学生。

(二) 问卷设计

调查问卷全部采用五级量表,汉俄对照,均以多项选择形式设计。调查内容共15题,分为文化因素兴趣需求、学习方式和手段倾向三个部分。

(三) 步骤与方法

首先,确定文化因素的分类并在此基础上设计调查问卷,进行预调查;其次,待逐步完善调查问卷后开展正式调查,然后收集整理,利用Excel软件进行统计分析后绘制成图;最后,结合语言与文化教学理论,分析文化因素教与学的现状及存在的问题,提出针对性的教学建议。

三、结果与分析

此次调查共回收问卷99份,其中有效问卷95份,无效4份,问卷总有效率为95%。对于问卷调查结果,主要分兴趣需求、学习方式和学习手段三个部分来呈现。

(一)兴趣需求调查

在文化因素的需求调查方面,被调查的95人中有23人表示很感兴趣,61人表示感兴趣,总感兴趣率占88.4%;仅占11.6%的人表示不感兴趣或无所谓。调查显示,来自中亚不同国家和不同语言水平的留学生大多对中国文化因素较感兴趣,他们愿意走进中国,学习汉语并进一步学习中国文化。

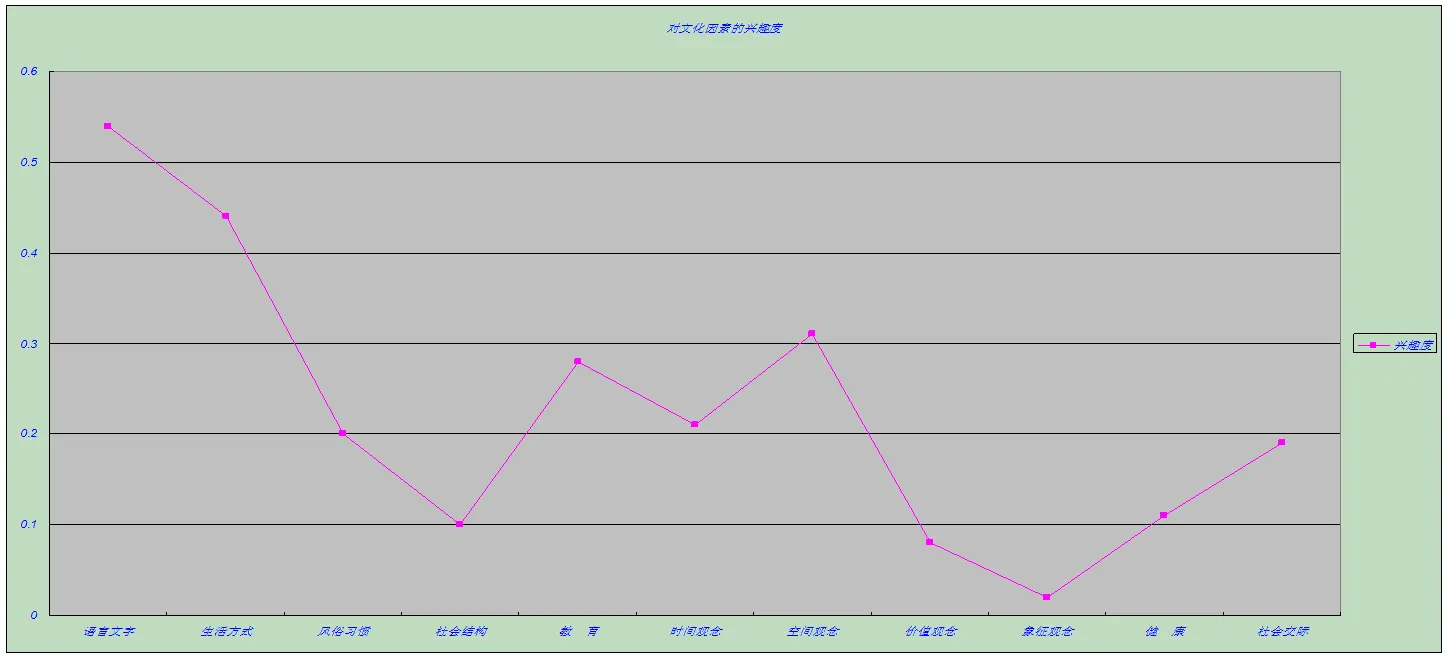

在对文化因素兴趣的调查上,学生的兴趣分布很广,在我们所列的十一个文化大类上都有选择,不同的学生表现出了不同的文化偏好。

图1 文化因素兴趣调查

如图1所示,学生兴趣率最高的是语言文字类,其他依次为生活方式类、空间观念类和教育类,留学生的文化因素兴趣点主要集中于这几个方面。据此可见,中亚留学生对中国文化的倾向性明显,文化因素趋向较为集中,趋同性高,这恐怕与学生的母语文化背景相似,来源国国情、语言水平、受教育程度等不无关系,但也为我们如何开展针对性的文化教学提供了数据参考。

(二)学习方式调查

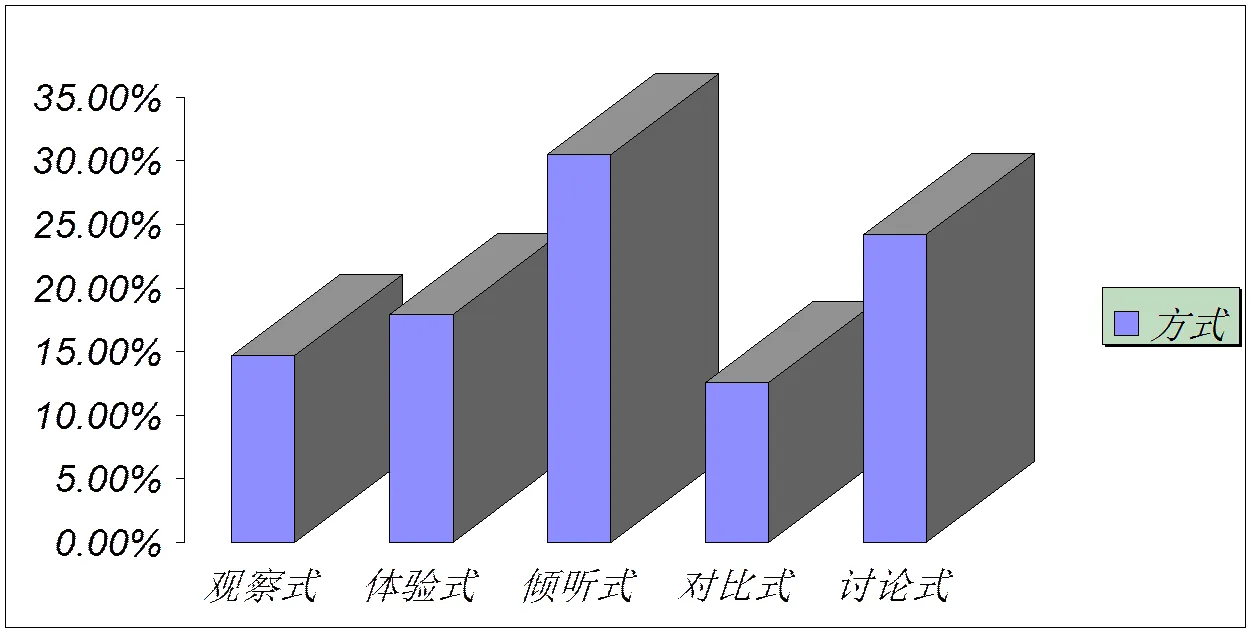

学习方式“并不是一种有固定程序、稳定组织结构和不变活动形式的学习模式或教学模式,而是以确定价值、明确目标、学习心理基础和一般活动形式为基本特征的”。[4]因此,教师的教学也必须依据学生的学习方式进行,否则便会因缺乏针对性和可行性而不能有效地达到预期目的。在对文化因素兴趣调查的基础上,我们一并对学生的学习方式展开了调查,以了解学生倾向什么样的文化因素学习方式。(见图二)

图2 学习方式倾向调查

结果显示,选择倾听式的人数明显高于其他,占到了被试的35%,中亚留学生更希望通过倾听来实现文化因素的学习。倾听者常依据已有的知识经验积极地去捕捉发言者的思想和观点,并对这些观点从自己的视角出发进行分析和思考,从而构建完整的知识体系。留学生身处异国他乡,置身于中国文化背景之下,常以倾听的方式直接输入有关中国文化方面的元素,无需借助更多的物质条件,且不受时间、地点的限制。其次是讨论式,共有23人选取,约占被试的24%。不少学生喜欢在讨论中加深对知识的理解和认识,且学习氛围轻松,彼此较少受约束。以对比式选取最少,只占12.6%,不同的学生有不同的学习偏好,采用的学习方式亦不尽相同。因此,教师在开展文化因素教学之前要尽可能多地了解学生,以便在教学中依据学生的特点和需求,开展更有针对性的教学。

(三) 学习手段倾向调查

学习手段是学生在学习时借助的物质条件,包括媒体和其他辅助学习手段等。对于学生来说,适宜的学习手段有利于教学效果的提升,能起到事半功倍的效果。

图3 学习手段倾向调查

如图3所示,借助语言中介和视&听媒介是学生选用最多的两种学习手段,分别占到了总体的30.5%和26.3%,这说明在文化因素的学习过程中,学生渴望借助语言来引入文化因素,在学得语言的同时了解文化,仅把语言作为借体或手段,通过语言中介来了解其所镜射的文化含义。视&听媒介也是学生热衷的手段之一,因为此类媒介提供的场面多,信息量大,语言材料丰富而有变化,同时也是观察姿态、表情、符号、动作等非语言交际手段的十分有用的材料,且视听效果较好,易构筑学生文化认知图式或修正头脑中原有的文化图式。其他如专业教材、文化活动和实物凭借等虽不是中亚留学生选用最多的手段,但其各有特点,作用亦不容小觑,可以在实际教学中视情选用或结合其他方式来操作。

由此可见,中亚留学生文化因素需求较广,但还是呈现出了不少趋同或一致性的特点;学习方式上倾向于倾听式和讨论式,手段上常借助语言中介和视&听媒介。这些结果有利于我们反观当下教学的不足,改进教法和手段的选用,为我们的文化教学提供切实可行的实施路径。

四、对文化教学的建议

文化因素是文化的组成基点,对文化因素的调查研究有助于了解学生的文化兴趣与文化需求,继而对文化教学提供帮助和指导,促进对外汉语教学学科的发展。根据对文化因素的调查研究,结合研究者自身的对外汉语教学实践,特提供几点针对性的教学建议:

(一)重视语言的镜射

语言中介是调查中留学生选用最多的学习手段,因此在教学手段的选用上可以大大借用语言来镜射文化,从而让学生在学习目的语的同时习得目的语国家的文化。教师可将文化因素教学贯穿于语言教学的各个层面,既让学生学会使用课程中的词句,又能以语言教学的内容为依托,让其掌握语用规则和文化意义。

首先,重视字、词的镜射。在文化教学中,如遇到“背景意义的词”,除了讲清其概念意义外,还要讲清它所镜射的文化背景知识。例如,讲成语“望子成龙”时,可介绍“龙”在中国文化背景下的形象和文化含义。在中国古代传说中,龙是能兴云降雨的神异动物,具有至尊至上的色彩,以至皇帝被称为“真龙天子”,汉民族素以“龙的传人”自称。因此,“龙”在中国文化中被赋予了神圣、至尊、吉祥、非凡等各种褒义。再如,从“仁、信”二字可见中国古代的道德标准;从“贵、贱、货、贷”等偏旁的“贝”字可见中国古代的钱币制度等。

其次,重视作品语言的镜射。作品语言常是最规范的现代汉语,也是最得体的交际语言,词语的搭配、语法的典范均能在作品中表现出来;中国文化的内容、中国人的心态、社会生活的面貌、风俗习惯的特点等也能从作品语言这面“镜子”中看得分明。如,《博雅汉语》初级起步篇Ⅰ第二十二课《我喝了半斤白酒》中的一段对话:

玛丽:你怎么喝那么多酒呢?

大卫:昨天我去一个中国朋友家吃饭,他们太热情,一直不停地给我倒酒。

玛丽:有的中国人请客的时候喜欢劝酒,你不知道吗?

这段对话很好地折射出大多数中国人的宴请礼仪和文化心态,蕴含着诸多文化因素。因此,以作品语言来透视文化不仅可以促进语言教学,帮助学生更好地理解作品的内容和思想意义,又能使学生习得更多文化因素,可谓相得益彰。结合文化因素调查中留学生显示出的学习手段倾向,教师在开展教学的同时应因时制宜、因地制宜,多结合现代化的视&听媒介来呈现,这样更能增加教学的趣味性,提高教学效果。

(二) 增加语构文化教学的比重

对文化因素兴趣的调查反映,留学生对语言文字的兴趣度较高,达到了0.54,教学中我们可以适当增加语构文化教学的比重。“语构文化指语言中词、词组(短语)、句子以及语段(句群)乃至篇章的构造所体现的文化特点”[5],可反映一个民族的思维习惯或认知事物的方式等。语言间词素的选择、语素的组合、语序的先后及其内在关系以及篇章布局等无不透视着一个民族的思维方式、文化意蕴等。因此,在文化教学中可适时增加或补充汉语绕口令、古诗词、儿化、顺口溜、谐音以及各类熟语等,因为“绕口令、诗歌等比较能体现语言的特点(特别是语音特点),很多情况下也和文化有关,是一种特殊的文化幽默或语言幽默。”[6]这样,在增添教学趣味性的同时也使学生潜移默化地习得了部分文化因素。或者向留学生介绍句子的组织构造或增加应用文教学的比重,让学生与自己的母语文化进行比较,从而感受汉语建构的文化内涵;也可向中高级阶段留学生讲解汉字的构造以提高汉字书写兴趣和准确率,并使其体悟汉字构造背后蕴含的民族思维方式等。总之,文化教学应充分考虑留学生显现出的兴趣,采取多点、多向布阵,以提高教学的针对性和趣味性。

(三) 多管齐下,注重文化阐释的途径

中亚留学生较倾向于倾听式和讨论式学习,因而在文化教学中必须注重文化阐释的途径,根据内容的需要灵活选用教法。如,讲到中国饮食或风俗习惯类文化因素时便可采用讨论式教学法,以学生为主体,充分发挥学生的主观能动性。教师设定话题,让学生围绕给定话题依据将各自习俗见闻进行讨论,畅所欲言,当然也可结合各自的母语文化进行讨论,往往能收到不错的效果。

不同的教学方法有着不同的侧重点,课堂教学的内容往往又是复杂的,常常要求在课堂教学中综合应用多种不同的教法。教学中不妨多管齐下,使之相互取长补短。如,讲到“武术”、“太极拳”时,教师可一边用语言讲解,一边利用自己的形体进行比划或拿起粉笔在黑板上画出简笔画进行图解等,这样将演示法、观察法与讲授法有机融合,学生便一目了然。同时,还应充分利用视&听媒介开展各类教学活动并能依据教材对文化因素的处理恰当地活用、巧用教材,扬长避短,提高教、学手段的吻合率,充分发挥教材编写和呈现的最优作用。总之,教师应注重文化阐释的途径,根据学生的学习方式和特点力争文化阐释的多样化,避免千篇一律。

(四) 适当地注入跨文化非语言交际教学

对外汉语教学是在跨文化交际的背景下进行的,它既是一个语言教学过程,也是一个文化交际过程,而非语言的交际在汉语学习及交际中的作用也是不容忽视的。汉语教学中会经常遇到与语言交际行为相结合的非语言交际行为和手段,不讲清非语言交际的含义,学生对语言本身的含义也难以得到准确的理解。因为,透过非语言交际可以探寻人们的举止态度,了解一种文化的价值体系,探究非语言交际背后蕴藏的文化因素。

适当地注入非语言交际的教学不仅有助于解决留学生的文化冲突,又利于汉文化的学习。授课时适量的身体动作、手势或表情能在一定程度上排除交际障碍,促进教学,也是师生联络感情、交流思想的重要辅助方式。特别是在进行文化因素导入时,非语言行为更是一种必不可少的教学方法。因为根据神经生理学的理论,人的左脑具有感知并处理语言信息的能力;而右脑则具有感知并处理非语言信息(包括音乐信息)的能力。上课时如能听觉和视觉并用,当然有利于学习者对文化知识的吸收。此外,教师还应了解两国间文化的异同,了解在不同文化情境下留学生的非语言表达方式和手段,以便在文化教学过程中对不同文化背景知识进行必要的解释与比较。

五、结语

文化因素影响着学生目的语的学习,关乎着语言教学的质量和汉文化的播扬。中亚留学生对中国文化的倾向较为明显,文化因素趋向较为集中,学习方式和手段各有所侧重,对中亚留学生的文化教学应从其所依附的语言、文化及跨文化角度入手,充分考虑其文化需求并多方位地开展实际调查,研究提高文化教学质量的策略和手段,以促进语言教学和中国文化的传播。这需要广大对外汉语教师和学者在理论和实践上共同探讨,从而为我国的对外汉语教学事业做出更大的贡献。

[1]吕必松.对外汉语教学概论(讲义)[J].世界汉语教学,1992(2):120.

[2]赵金铭.对外汉语教学概论[M].北京:商务印书馆,2004:108-109.

[3]吕必松.关于语言教学的若干问题[J].语言教学与研究,1995(4):15.

[4]扈中平,李方,张俊洪.现代教育学[M].北京:高等教育出版社,2005:319.

[5]陈光磊.语言教学中的文化导入[J].语言教学与研究,1992(3):24-28.

[6]刘颂浩.我们的汉语教材为什么缺乏趣味性[J].暨南大学华文学院学报,2005(2):29.

Study on the Cultural Factors of the Students in Central Asia and the Teaching Suggestions

Yi Zhi1, Yu Siying·Yu Sufu2, Dong Qiujin3

(1. Fuyang Vocational and Technical College, Fuyang Anhui 236031;2. Kashi University, Kashi, Xinjiagn 844006; 3. Xinjiang Normal University, Urumchi Xinjiang 830054 )

In order to understand the culture factors of the Central Asian students, to better carry out culture teaching, the Xinjiang University of we conducted a questionnaire survey on 100 students from different colleges and universities in Xinjiang. The survey showed that the demands of culture factors of the students from Central Asian are very wide, but it also showed a lot of convergence or uniform characteristics. They have different emphases on the way of learning. Finally, we put forward the teaching suggestions from the language, culture and cross-culture.

Foreign students from Central Asia; cultural factors; investigations; teaching suggestions

G125

A

1672-4437(2016)04-0097-05

2016-05-25

伊志(1980-),男,安徽阜阳人,阜阳职业技术学院讲师、硕士,主要研究方向:文化传播学;玉斯英·玉素甫(1982-),男,新疆喀什人,喀什大学讲师、硕士,主要研究方向:对外汉语教学;董秋瑾(1983-),女,新疆石河子人,新疆师范大学讲师、硕士,主要研究方向:对外汉语教学。