城村古建民居的建筑物理环境测试与分析

陈 沂, 唐颢磊, 陈晓娟, 张宇峰

(1. 福州大学建筑学院, 福建 福州 350116; 2. 华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室, 广东 广州 510640)

城村古建民居的建筑物理环境测试与分析

陈 沂1, 2, 唐颢磊1, 陈晓娟1, 张宇峰2

(1. 福州大学建筑学院, 福建 福州350116; 2. 华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室, 广东 广州510640)

针对福建省武夷山市城村的古建民居, 分别在冬季和夏季进行了室内外建筑物理环境测试. 测试内容包括村落室外气象参数、 室外风环境、 室内热环境和室内光环境等. 测试结果表明: 城村的主街巷道全年风速适宜, 热环境良好. 冬季民居大厅白天较舒适, 在夜晚偏冷, 而卧室全天较为舒适. 夏季民居大厅和卧室在夜晚较舒适, 而在白天偏热. 全年的室内空气湿度都比较高, 不利于人体的热舒适. 室内平均风速很低, 基本无风压和热压通风. 大厅采光较为充足, 而卧室采光严重不足. 相比民居, 新宅大厅气温在夜晚较高, 新宅卧室气温全天明显较高, 而空气湿度则相对较低. 针对测试结果, 提出了城村民居的改造方案.

城村; 古建民居; 建筑物理环境; 武夷山市

0 引言

我国乡村古建聚落量大面广, 全国乡村既有传统民居约22亿m2, 福建省乡村既有砖木结构民居约2亿m2. 福建传统民居受闽文化影响, 逐渐形成了独特鲜明的地方风格和丰富的建筑文化内涵[1]. 位于福建省武夷山市兴田镇境内的城村又称为“古粤城村”、 “粤城”、 “崇文里”, 是第三批国家历史文化名村之一. 城村地处武夷山南麓的河谷盆地之中, 坐北朝南, 其自然景观、 村庄格局和文化遗存具有明清时期古村镇的风貌, 由于其特殊的地理与历史环境, 形成了传统的建筑文化以及营建技术, 是不可再生和不可替代的历史文化遗产[2].

随着城镇化进程加快, 大量乡村传统古建聚落遭受破坏, 保护古建和传统民居的任务十分迫切. 然而, 古建保护应顺应新的时代要求和变化. 古村落民居大多有人居住使用, 随着社会经济发展, 人们希望改善居住环境, 提高生活水平. 现实中, 由于村民改善居住条件的需求与古民居保护之间的矛盾不能很好化解, 古村落违章建筑已呈蔓延之势[3]. 对大多数非文物的古建筑, 应允许村民在保留历史风貌的前提下, 改善其生活使用条件, 不能光强调保护而忽视村民的生活需求[4].

提升城村古建民居聚落功能和居住环境质量, 改善建筑物理环境是其中重要的一环. 以往研究, 曾对“竹筒屋”泉州手巾寮民居[5]、 沿用“内向型”和“合院式”建筑单体布局的南靖客家土楼民居[6]及“四房看厅”式泉州洋楼民居[7]等福建传统民居进行了建筑物理环境测试, 对武夷山城村的相关研究尚未开展. 对城村民居开展室内外建筑物理环境的测试, 通过与新建农村住宅对比, 分析民居物理环境营造的经验与不足, 为传统民居保护和现代居住建设提供参考.

1 测试方法

城村位于夏热冬冷地区, 必须充分满足夏季防热要求, 适当兼顾冬季保温. 1月份和7月份分别是每年最寒冷和最炎热的季节, 故选择在这期间进行测试, 以便观测建筑应对最不利气候条件的能力(具体测试时间见第2节). 选择几座保存较好的典型民居(渔家巷8号、 渔家巷3号和李家巷4号)作为测试对象, 并选择村落中一栋新建住宅进行对比测试(见图1).

城村民居为“三合天井”堂厢式平面布局, 外墙封闭, 利用天井采光. 渔家巷8号为二进两个天井, 渔家巷3号和李家巷4号为三进三个天井(见图2).

渔家巷8号和渔家巷3号朝向为东偏北20°, 李家巷4号朝向为南偏东20°. 民居为木结构承重, 采用木隔墙(厚30 mm)、 木格栅窗、 木门、 地砖地面、 砖包土外墙(厚300 mm)和瓦片坡屋面. 新建住宅为常见的联排式, 采用粘土砖墙体(厚200 mm)、 绿色单玻铝合金窗框窗、 顶层石膏板吊顶和钢筋混凝土坡屋面. 新宅北向窗墙面积比约为0.42, 南向为0.25. 一层层高为3.6 m, 二、 三层层高为3 m, 朝向南偏东20°. 新宅大厅朝北, 卧室朝南.

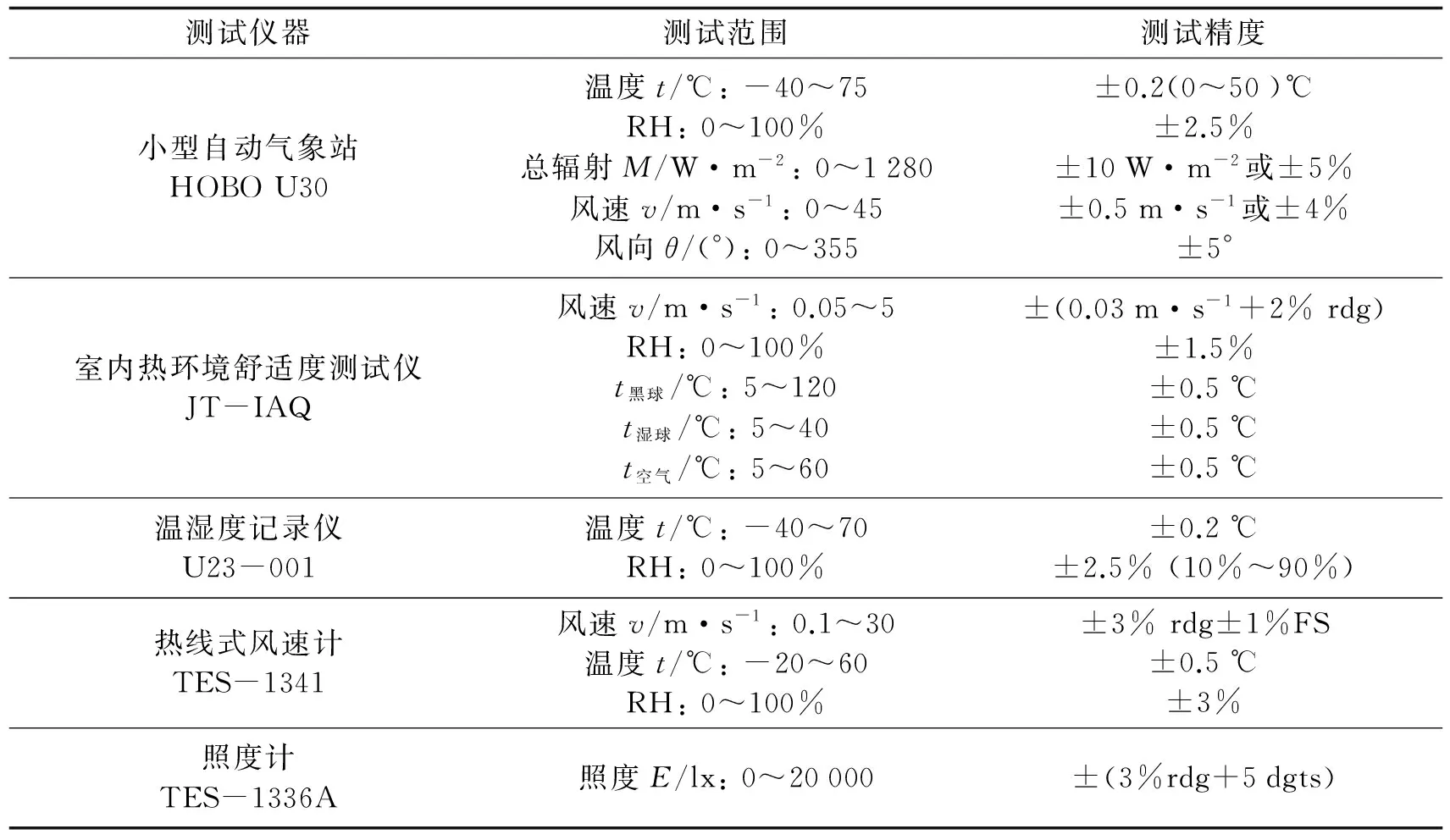

测试内容包括村落室外气象参数、 室外风环境、 室内热环境和室内光环境等. 在村口招待所3楼屋面平台上布置小型自动气象站, 记录室外气象参数, 招待所周围开敞无遮挡. 使用室内热环境舒适度测试仪测试记录空气温湿度、 黑球温度和风速等, 使用温湿度记录仪测试记录空气温湿度, 使用照度计测试记录照度. 以渔家巷8号为例, 各测点布置见图2. 城村村内三条主街呈工字形, 卵石铺道, 村中小巷子呈“井”字形纵横交错. 在主街巷道的5处位置布置热线式风速计, 记录风速, 测点高1.5 m(见图3). 测试使用的仪器及其参数如表1所示. 各仪器自动记录间隔时间均设置为5 min.

表1 测试仪器及其参数Tab.1 Test instruments and parameters

注: rdg为读数, FS为量程的满度值, dgt为分辨率

2 测试结果与分析

2.1室外气象参数

冬季测试期间(2013年1月24日~28日)最高气温19.7 ℃, 出现在14:30~15:30, 最低气温0.1 ℃, 出现在7:20, 平均气温8.3 ℃. 空气相对湿度变化范围31%~100%, 平均82%, 相对湿度随气温变化, 7:00左右最高, 接近100%, 之后快速下降, 于14:30~15:30期间达到最低.

夏季测试期间(2013年7月24日~28日)最高气温38.6 ℃, 出现在14:30~15:30, 最低气温23.7 ℃, 出现在5:30, 平均气温29.8 ℃. 空气相对湿度变化范围40%~96%, 平均73%, 最高值出现在6:00, 最低值出现在15:00.

水平面太阳辐射总照度在冬季最大为807 W·m-2, 夏季为1 190 W·m-2, 都出现在12:00.

将测试期间的室外风速取每小时平均值, 得到图4. 由图4可见, 室外风速的变化十分规律, 白天8:00~16:00较大, 夜晚较小, 基本无风. 冬季最大风速为1.0~1.2 m·s-1, 多出现在14:00~18:00, 多为西南风和西北风. 夏季最大风速为1.3~1.7 m·s-1, 多出现在9:00~16:00, 多为东南风.

2.2室外风环境

城村主街街巷的风速测试时间为冬季1月26日和夏季7月25日的8:00~17:00. 将冬夏两季的各点风速取平均, 并与同时段的村落室外风速进行对比, 得到图5. 图中风速均为30 min的平均值. 同时, 对街巷风速作分段统计, 得到的风速饼图如图6所示.

冬季街巷风速大多在0~1 m·s-1范围内, 大于1 m·s-1的比例为11%, 大于2 m·s-1的风速很少, 且多数时间街巷风小于室外风, 满足《绿色建筑评价标准(GB/T 50378—2014)》[8]中人行区风速小于5 m·s-1, 且室外风速放大系数小于2的室外风环境要求. 风速在中午时段较大, 早晚较小. 中午时段太阳辐射较大且气温较高, 可弥补较高的风速, 从而形成较舒适的室外热环境.

夏季风速比冬季高且较为稳定, 风速大多在0~1 m·s-1范围内, 大于1 m·s-1的比例为33%, 很少出现大于2 m·s-1的风速. 大多数时间街巷风小于室外风. 由于巷道狭窄, 两旁民居对太阳辐射形成遮挡, 在巷道中行走活动, 配合良好的通风, 居民普遍感到较为舒适.

综上可知, 合理的村落选址和布局, “井”字形纵横交错的巷道设计, 为城村街巷创造了良好的室外风环境和热环境.

2.3室内热环境2.3.1空气温湿度

2013年1月26日~28日, 同时对民居和新宅冬季的室内温湿度进行测试, 得到图7和图8. 渔家巷8号、 渔家巷3号和李家巷4号大厅气温日均值为7.1、 7.6和8.4 ℃, 波幅为9.2、 9.7和11.5 ℃. 渔家巷3号气温高于同为东西朝向的渔家巷8号, 这是由于三进布局(渔家巷3号)大厅两侧的天井较二进(渔家巷8号)布局大, 接收的太阳辐射多. 同为三进布局, 李家巷4号气温高于渔家巷3号, 这是由于前者为南北朝向, 在冬季较东西朝向可接收更多的太阳辐射. 新宅大厅的日均气温为9.5 ℃, 高于民居, 波幅为4 ℃, 小得多. 民居大厅的最高气温出现在16:00~17:00, 而新宅在18:00, 延迟了约2 h.

渔家巷8号、 渔家巷3号和李家巷4号卧室气温的日均值为8.1、 8.6和9.3 ℃, 波幅为5.7、 6.2和7.0 ℃. 对比可知, 卧室与大厅相邻, 仅以木墙和木门窗相隔, 卧室的气温变化趋势与大厅十分相近. 新宅卧室的日均气温12.6 ℃, 波幅6.7 ℃. 新宅卧室的日均气温高出民居4.0~4.5 ℃. 新宅卧室的最高气温高于大厅, 这是由于卧室朝南而大厅朝北, 冬季太阳辐射得热更多.

以上结果表明, 民居冬季的室内空气温度多数时间低于新宅, 分析原因如下: 民居群体布局紧凑, 建筑相互遮挡严重, 减少了外墙吸收的太阳辐射; 屋顶挑檐宽, 外墙封闭无开窗, 减少了室内入射的太阳辐射; 大厅开敞无围护, 卧室的木质墙体和门窗气密性较差, 增加了室内冷风渗透. 综上, 民居冬季室内得热少, 散热多, 气温低于新宅.

2013年7月25日~28日, 同时对民居和新宅夏季的室内温湿度进行测试, 结果如图9和图10所示. 渔家巷8号、 渔家巷3号和李家巷4号大厅气温的日均值为29.0、 29.8和29.7 ℃, 波幅为7.6、 9.2和8.5 ℃. 渔家巷8号的天井小, 接收的太阳辐射少, 气温低. 夏季白天东西向大厅较南北向能接收到更多日照, 故渔家巷3号的气温高于李家巷4号. 新宅大厅的日均气温30.1 ℃, 波幅3.2 ℃. 相对于民居大厅, 由于朝北向, 新宅大厅白天太阳辐射得热少, 温度较低, 而夜晚散热慢, 温度较高, 日气温波幅较小. 民居大厅的最高气温出现在15:00, 而新宅在18:00, 延迟了约3 h.

夏季渔家巷8号、 渔家巷3号和李家巷4号卧室气温的日均值为28.7、 29.8和29.4 ℃, 波幅为4.3、 5.7和5.0 ℃. 与冬季结果相同, 卧室与大厅的气温变化趋势接近. 新宅卧室的日均气温33.7 ℃, 高出民居3.9~5 ℃, 气温波动幅度约5.5 ℃, 与民居相近. 参考民居与新宅冬季气温区别的分析可知, 基于同样的设计差异, 民居卧室夏季室内得热少, 气温全天低于新宅. 实际调研中, 在夜晚睡眠时间段, 民居居民无需空调, 也较少使用风扇, 而新宅居民普遍反映需要空调降温.

在冬季测试期间, 民居大厅的空气相对湿度范围53%~96%, 平均湿度为83%, 新宅大厅相对湿度范围48%~83%, 平均湿度为72%. 民居卧室的相对湿度范围69%~94%, 平均湿度为86%, 新宅卧室40%~78%, 平均湿度为61%. 夏季测试期间, 民居大厅的相对湿度范围52%~91%, 平均湿度为74%, 新宅大厅62%~78%, 平均湿度为70%. 民居卧室的相对湿度范围61%~87%, 平均76%, 新宅卧室47%~67%, 平均湿度为59%. 民居的室内相对湿度明显高出适宜范围(冬季30%~60%, 夏季40%~65%)[9], 不利于人体的热舒适, 而新宅的空气湿度相对较低.

2.3.2平均辐射温度和风速

选择渔家巷8号为测试对象, 使用室内热环境舒适度测试仪测试记录空气温湿度、 黑球温度和风速等热环境参数. 冬季卧室的测试时间为1月24日—25日, 大厅为1月27日—29日. 夏季在7月26日—28日同时对大厅和卧室进行测试.

平均辐射温度(MRT)与室内空气温度相差越大, 热辐射的影响就越明显. 图11和图12分别为冬季和夏季测试期间, 渔家巷8号大厅和卧室MRT和空气温度的变化曲线. 冬季大厅MRT平均值为 7.7 ℃, 气温平均值 7.1 ℃, 两者最大差值1.3 ℃, 卧室则相差更小. 夏季大厅平均MRT 为 29.4 ℃, 平均气温为29.3 ℃, 两者最大差值0.8 ℃, 卧室相差更小. 由此可见, 民居室内的MRT与气温接近, 室内热辐射作用不明显, 这是室内各表面为蓄热系数较小的木质材料所致. 测试期间冬季和夏季大厅的平均风速均为0.03 m·s-1, 基本无风压和热压通风. 卧室缺少通风通道, 也基本无风.

2.3.3热环境综合评价

民居属于自然通风建筑, 预测热感觉指标PMV不适用于此类建筑的评价. 参照《民用建筑室内热湿环境评价标准(GB/T 50785—2012)》[10]的非人工冷热源建筑评价, 将预计适应性平均热感觉指标APMV作为民居室内热环境的评价依据.

在室内热环境舒适度测试仪测试期间, 得到了渔家巷8号的热环境参数. 分别计算得出冬季和夏季大厅和卧室APMV的变化曲线(见图13、 14). 根据居民的着装习惯, 计算中冬季的服装热阻取1.5 Clo, 夏季的服装热阻取0.5 Clo, 代谢率均取1.2 Met.

冬季大厅在白天9:00 ~22:00主要使用时段的热环境较好, 达到Ⅱ级热湿环境标准(-1≤APMV<-0.5), 即人群中75%感觉满意的热湿环境, 而在夜晚偏冷. 卧室全天都达到Ⅱ级标准, 较为舒适. 由于大厅向天井敞开, 缺乏围护结构围护, 而卧室有木墙体保温, 故而大厅比卧室更冷, APMV波动大. 夏季, 大厅在主要使用时段未达到Ⅱ级热湿环境标准(0.5 2.4室内光环境 分别在冬季1月24日和夏季7月24日的5:00~19:00, 对渔家巷8号民居大厅进行照度测试, 测点选在大厅中部0.75 m高的水平面上(见图2), 测试结果见图15. 由图15可知, 在冬季8:10~15:15和夏季6:15~15:15期间, 测点照度高于《建筑采光设计标准(GB 50033—2013)》[11]中规定的起居室300 lx的要求, 且夏季的照度明显高于冬季. 由于民居大厅层高较高, 并直接利用天井采光, 光环境良好. 但由于平面布局紧凑, 该民居卧室仅向天井处开了一个小木格栅窗, 室内采光严重不足, 全天需要人工照明补充. 针对福建省武夷山市城村的古建民居, 分别在冬季和夏季进行了室内外建筑物理环境测试. 测试结果表明: 城村的室外风速十分有规律, 白天风速较大, 夜晚则基本无风. 城村的主街巷道全年风速适宜, 室外热环境良好. 冬季民居卧室全天热环境较舒适, 达到Ⅱ级热湿环境标准, 即75%满意度. 而大厅在白天主要使用时段较舒适, 在夜晚偏冷. 夏季民居大厅和卧室在夜晚热环境较舒适, 达到Ⅱ级标准, 而在白天偏热. 南北朝向民居比起东西朝向民居的室内热环境更好, 可获得冬暖夏凉的效果. 民居室内的平均辐射温度与气温接近, 室内热辐射作用不明显. 民居全年的室内空气湿度都比较高, 不利于人体的热舒适. 民居大厅室内平均风速很低, 基本无风压和热压通风. 卧室也缺少通风通道, 基本无风. 民居大厅在全年的上午至中午时段采光充足, 无需人工照明, 而夏季的照度明显高于冬季. 民居卧室的采光严重不足, 全天需要人工照明补充. 相比民居, 新宅大厅气温在夜晚较高, 新宅卧室气温全天明显较高, 而空气湿度则相对较低. 从夏季防热效果看, 手巾寮民居[5]、 客家土楼民居[6]与城村民居明显优于洋楼民居[7]; 从冬季保温效果看, 采用较厚夯土外墙和粘土砖内墙的客家土楼民居明显优于其它采用木墙或砖混的民居, 并具有很好的室内热环境稳定性; 从自然通风效果看, 高密度模式紧凑布局的手巾寮民居, 采用天井和冷巷加强热压通风的效果最为明显. 而洋楼民居门窗数量多且整齐对位, 有利于形成穿堂风. 城村民居的自然通风效果一般. 城村民居大厅向天井开敞, 增加了冬季的太阳辐射得热, 但对夏季防热不利, 可增加可调节式遮阳设施(如檐口处或天井上方), 在冬季引进阳光, 而在夏季遮挡阳光. 卧室木质内隔墙和门窗的气密性较差, 造成了冬季的冷风渗透, 可提高气密性以加强保温效果, 同时保证足够的可开启面积以保证夏季通风散热. 卧室的开窗面积很小或无开窗, 这在夏季有利于防热, 但使得室内采光不足, 可适当加大开窗面积, 改善室内采光. 卧室只有单面朝向大厅的门作为开口, 通风不畅, 可在外墙位置开设通风窗口组织室内通风, 促进散热并除湿. 城村民居群体布局紧凑, 建筑相互遮挡, 减少了外墙吸收的太阳辐射. 外墙封闭无开窗, 依靠天井采光, 并采用较宽的屋顶挑檐, 很大地减少了通过外窗进入室内的太阳辐射. 这些良好的遮阳设计使得民居在夏季隔热效果较好, 值得借鉴. 民居建筑群体采用“井”字形纵横交错的巷道设计, 创造了良好的室外风环境和热环境, 也可供参考. [1] 戴志坚. 闽文化及其对福建传统民居的影响[J]. 南方建筑, 2011(6): 24-28. [2] 柯培雄. 城村古村落传统建筑保护与文化产业开发[J]. 武夷学院学报, 2015, 34(1): 1-4. [3] 吴邦其. 武夷山市城村古村落现状的调查与思考[J]. 福建文博, 2013(2): 98-99. [4] 柯培雄. 城村古民居建筑文化与环境保护[J]. 武夷学院学报, 2009, 28(3): 61-63. [5] 陈晓扬, 薛家薇, 郑彬. 泉州手巾寮民居夏季热环境实测分析[J]. 建筑学报, 2010(增刊1): 84-87. [6] 袁炯炯, 冉茂宇. 土楼民居的室内热环境测试[J]. 华侨大学学报(自然科学版), 2008, 29(1): 91-93. [7] 薛佳薇, 冉茂宇, 吴扬. 泉州洋楼民居的夏季热环境测试与分析[J]. 华侨大学学报(自然科学版), 2012, 33(2): 201-206. [8] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 绿色建筑评价标准: GB/T 50378—2014[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014. [9] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 公共建筑节能设计标准: GB 50189—2005[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005. [10] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 民用建筑室内热湿环境评价标准: GB/T 50785—2012[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012. [11] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.建筑采光设计标准: GB 50033—2013[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012. (责任编辑: 洪江星) Test and analysis on the architectural physical environment of ancient dwellings in Chengcun village CHEN Yi1, 2, TANG Haolei1, CHEN Xiaojuan1, ZHANG Yufeng2 (1. College of Architecture, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian 350116, China; 2. State Key Laboratory of Subtropical Building Science, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong 510640, China) Aimed at ancient dwellings in Chengcun village in Wuyishan city of Fujian province, the indoor and outdoor building physical environment tests were carried out respectively in winter and summer. The tests included village outdoor meteorological parameters, outdoor wind environment, indoor thermal environment and indoor light environment. The test results are as follows. The wind speed of main streets of Chengcun village was appropriate and the outdoor thermal environment was favorable all year round. In winter, the thermal environment was comfortable in bedroom throughout the day, and was comfortable in hall in daylight, but rather cold at night. In summer, it was comfortable in hall and bedroom at night, but was hot in daylight. The indoor air humidity was high all year round, this was not conducive to the thermal comfort of human body. The indoor average wind speed was very low, there was almost no wind pressure and thermal pressure ventilation. The daylight was relatively abundant in hall, but was seriously insufficient in bedroom. Compared with the ancient dwellings, air temperature in hall of the new house was higher in the night, while air temperature in bedroom of the new house was significantly higher throughout the day, and the air humidity was relatively low. The development plans for Chengcun village were also provided based on the test results. Chengcun village; ancient dwellings; architectural physical environment; Wuyishan city 10.7631/issn.1000-2243.2016.01.0089 1000-2243(2016)01-0089-08 2015-06-19 陈沂(1977-), 博士, 副教授, 主要从事建筑热环境与节能方面研究, fzchyi@gmail.com “十二五”国家科技支撑计划基金资助项目(2012BAJ14B05); 国家自然科学基金资助项目(51208110); 华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室开放课题基金资助项目(2013KB08) TU111.3 A3 结论