我国秦汉时期疫灾时空特征分析

徐兆红,殷淑燕

(陕西师范大学 旅游与环境学院,陕西 西安 710062)

我国秦汉时期疫灾时空特征分析

徐兆红,殷淑燕*

(陕西师范大学 旅游与环境学院,陕西 西安 710062)

通过对各种历史文献资料的搜集、整理及统计分析,利用最小二乘法、小波分析和空间Kriging插值等方法,对秦汉时期(221BC~220AD)共441年疫灾的等级、发生频率、时空分布、成因等进行了相应的研究。结果表明,秦汉时期,共记载疫灾66次,平均6.68年发生1次。其中,疫灾以中度疫灾为主,占疫灾总数的40.9%;其次是特大疫灾和轻度疫灾,分别占疫灾总数的27.3%和22.7%;大疫灾发生的频率较低,占疫灾总数的9.1%。疫灾在8年时间尺度上显示出较强的周期性。在空间分布上,北方地区疫灾次数明显多于南方地区。疫灾发生的频率具有明显的波动性,并且随着时间的发展,在波动中有上升的趋势,东汉后期是秦汉时期疫灾发生频率最高的时期。秦汉时期发生疫灾的主要原因是气候变化,其他灾害相伴而生,战争、社会动乱等。

秦汉时期;疫灾;等级划分;时空分布;成因分析

我国是一个多疫灾发生的国家[1]。“疫灾”是瘟疫灾害的简称,是传染病大规模流行所致的人类的顶级灾害[1-3]。对于疫灾问题的研究,近年来逐渐引起许多学者的兴趣。秦汉时期是中国历史上一个非常重要的阶段,从秦始皇嬴政于221BC建立秦朝,到220AD东汉灭亡,共历时441年。两汉时期是中国历史上第1个有系统灾害文献记载的时期,为后人研究提供了诸多便利[4]。对于秦汉时期疫灾发生的次数,我国学者[5-13]的研究统计不一致。这些统计并不全面,但秦汉时期的疫灾是十分严重的。目前,我国学者对于疫灾的研究多集中于疫灾的发生次数、时空分布、影响以及救灾措施等方面。因此,本文根据秦汉时期的各种历史文献资料,对疫灾进行统计、划分等级,分析其发生的周期特点和空间分布特征,并分析导致疫灾发生的原因,以期为疫灾的防治提供一定的历史借鉴。

1 材料与方法

秦汉时期是我国历史上自然灾害的一个多发期[14],疫灾的统计主要根据秦汉时期的各种历史文献资料,例如《汉书》、《后汉书》中的传、纪、志,《史记》和《三国志》等,及《中国灾害通史·秦汉卷》[13]、《灾害与两汉社会研究》[4]、《中国救荒史》[5]、《中国历代天灾人祸表》[6]、中国基本古籍库和爱如生古籍数据库等记载,选取的都是史料中有明确记载的疫灾事件。由于秦汉时期距今相对较远,历史文献对于这一时期疫灾的记载不仅存在一定的局限性,如记载不全面,而且各个时期统治者对疫灾的重视程度不同等因素,为获得真实可靠的数据资料,本文对不同时期、不同文献中的记载进行了具体、详细的对比参照,采用统一的统计尺度来进行统计,以获得更详实全面的数据,进一步认识秦汉时期疫灾的变化情况与发生规律。

2 疫灾的趋势分析

2.1疫灾的等级划分

为了更加明确、深入地研究疫灾的影响程度以及相应的防御措施,将其进行定量的等级划分。根据对

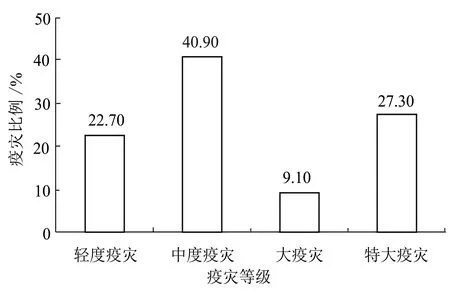

秦汉时期疫灾的描述,如疫灾发生的时间、地点、强度,受灾范围的大小、影响程度等,对其进行相应的划分。在分级中,将疫灾发生的时间、地点、强度,受灾范围的大小,受灾的影响程度等几个因素进行综合考虑。4个疫灾等级的具体划分标准、疫灾情况如表1所示,发生比例如图1所示。

图1 秦汉时期疫灾等级比例

等级疫灾状况次数轻度疫灾文献资料中只是简单地记载某个局部地区或某年、某月发生了疫灾,未提到其对社会经济的影响,尤其是对百姓的影响,政府也没有采取任何救灾措施,多用“疫”、“疾疫”、“民疫”等词语来描述。将这一类疫灾归为轻度疫灾。如公元前48年,元帝初元元年,“六月,民疾疫”(《汉书·元帝纪》)15中度疫灾文献资料中记载了多个地区范围的疫灾、较长时间的疫灾,以及减免赋税、政府减少日常用度、巡医赠药、灾害严重的,多用“大疫”、“饥疫”等词语描述。将这类疫灾归为中度疫灾。如公元185年,灵帝中平二年,“春正月,大疫”(《后汉书·灵帝纪》)27大疫灾文献资料中记载有较大的地区发生疫灾,用粮食歉收、物价飞涨、谷价升高、民户减少、百姓流离、饥饿等这样的词语描述。将其归为大疫灾。如,公元76年,章帝建初四年,“比年牛多疾疫,恳田减少,谷价颇贵,人以流亡”(《后汉书·章帝纪》)6特大疫灾文献资料中记载了全国或全省范围的疫灾,出现人畜大量死亡、食物匮乏,多用“死者万数”、“人相食”等词语描述。将其归为特大疫灾。如公元38年,光武建武十四年,“会稽大疫,死者万数”(《后汉书·钟离意传》)18

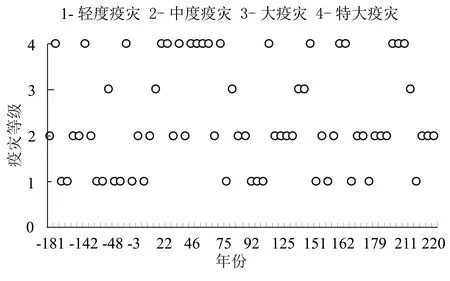

根据表1和图1可知,秦汉时期441 年间共发生疫灾66次,平均6.68 年发生一次。其中,轻度疫灾15次,占疫灾总数的22.7%;中度疫灾27次,占疫灾总数的40.9%;大疫灾6次,占疫灾总数的9.1%;特大疫灾18次,占疫灾总数的27.3%。在221BC~220AD期间,中度疫灾发生的最多,特大疫灾和轻度疫灾次之,大疫灾发生比较少。为了更加清楚地了解疫灾等级的变化趋势,利用Excel软件制作出疫灾等级变化图(图2)。由图2可知:自181BC起,中度疫灾和轻度疫灾的频率明显增大;在16~51AD期间,特大疫灾的发生频率有所增加;在208~211AD期间,特大疫灾的发生频率再次增加;在48BC~212AD期间,大疫灾的发生频率较低。不同等级疫灾发生的频次,一方面,可以反映出秦汉时期的疫灾以中度疫灾为主,轻度疫灾和特大疫灾次之的规律;另一方面,也存在资料记载倾向性的问题,特大疫灾因为影响范围广、灾情重,通常都会被记载下来,因而记载特大疫灾频次超过了轻度疫灾和大疫灾,仅次于中度疫灾。

2.2疫灾频率统计分析

以20年为单位,对秦汉时期的疫灾发生频率进行统计(图3)。秦汉时期疫灾的发生频率呈波动上升的趋势。具体而言,在1BC之前,秦汉时期疫灾发生的频率比较低,波动的幅度也比较小,峰值出现在180~161BC(西汉前期)和60~41BC(西汉中期),平均每20年发生3次疫灾。在20BC之后,秦汉时期疫灾发生频率的波动幅度明显增大,疫灾的发生次数也明显增多,并且出现了3个疫灾发生频率的高峰:即202~220AD(东汉末年)发生的疫灾频率最高,平均每20年发生8次,平均2.5年发生1次;其次是162~181AD(东汉后期),平均每20年发生7次疫灾;而42~61AD(东汉前期),平均每20年发生6次疫灾。东汉时期疫灾发生的频率整体高于西汉时期[4-9],并且东汉后期是秦汉时期疫灾发生频率最高的时期。王永飞[11]的研究结论与本文的结果基本一致。

为了进一步了解和认识发生在秦汉时期疫灾的变化情况,从220BC至220AD以每20年发生疫灾3.3次的平均值做出一条均值线,与其对应时期的疫灾频次进行相对比(图3)。在1BC之前疫灾发生的频次都低于均值线,表明该时段疫灾发生比较少;在1BC~121AD期间,除了62~81AD和101~121AD疫灾频次在均值线以下外,其余年代疫灾发生的频次均高于均值线,表明该时段疫灾发生的频率较高。但在这期间,疫灾频率有所波动;在121AD之后,除了182~201AD疫灾频次低于均值线外,其余均高于均值线,表明该时段是疫灾的高发期;疫灾频次的最高值出现在202~220AD,表明该时段疫灾频率最高。

图2 秦汉时期(221BC~220AD)疫灾等级变化

-181年为200~181BC这20 年;其它年以此类推。

2.3疫灾发生频次的拟合曲线

利用最小二乘法,将秦汉时期疫灾的频率变化进行非线性趋势拟合(图3),y=-1E-05x6+0.0008x5-0.0217x4+0.2771x3-1.6128x2+3.7336x-0.9036,相关系数R2=0.593,r=0.77,r0.05=0.242,r0.01=0.315,r>r0.01>r0.05。拟合曲线能够比较清晰地反映秦汉时期疫灾发生频次在20年尺度下的变化趋势,更能直观地显示出秦汉时期疫灾发生的阶段性特点。从图3可知,在1BC之前,疫灾频率较低;在1BC~121AD,疫灾频率有所提高,但是幅度很小;在121AD之后,拟合曲线上升,幅度较大,表明疫灾频率提高,到220AD达到顶峰。

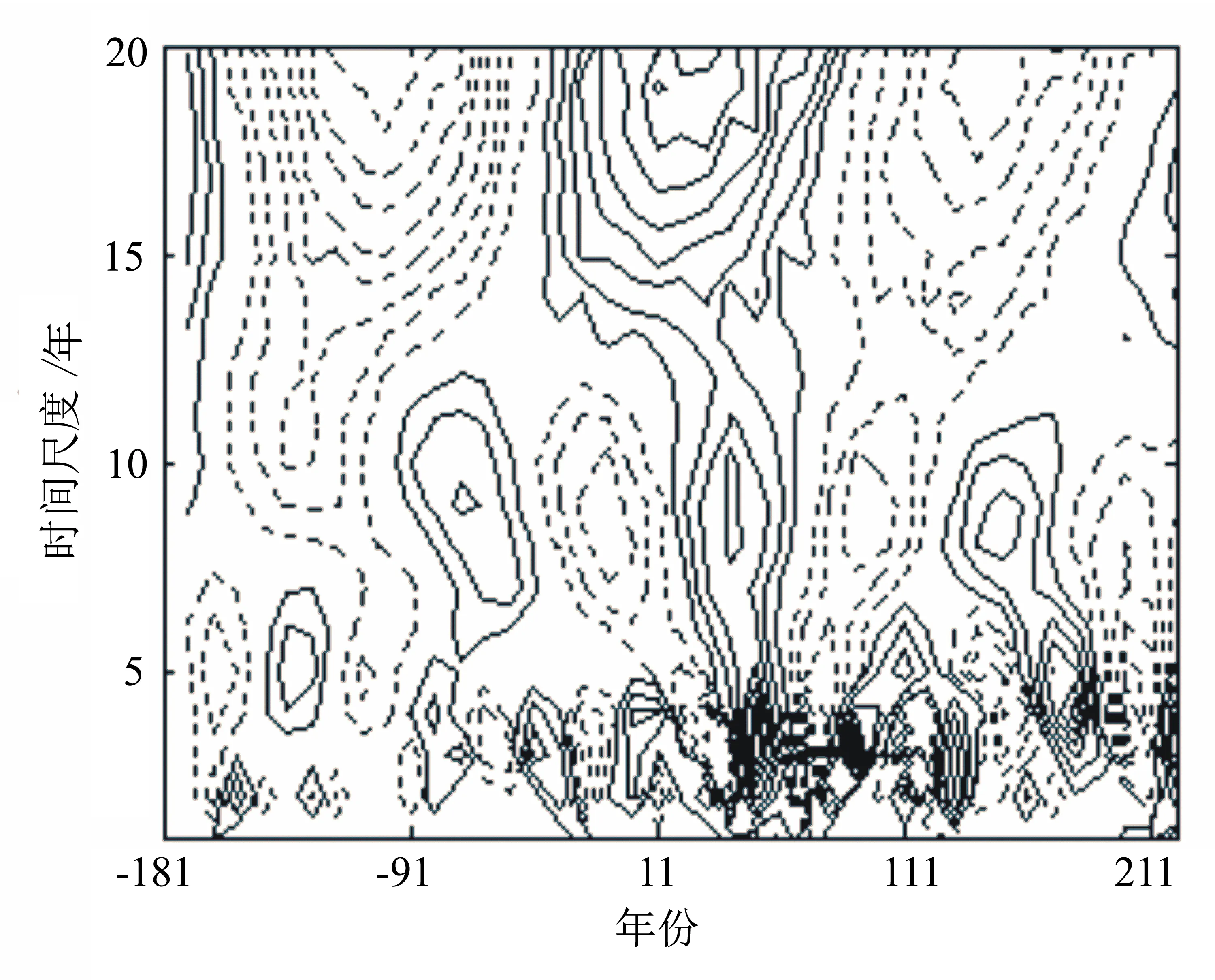

2.4疫灾发生的周期特点

为了明确疫灾发生的周期特点,本文借助Matlab 软件,利用小波分析方法对疫灾进行分析。图4为小波变换系数实部正负值在时间序列上的变化,从图中可以看出:低频部分,等值线相对稀疏,对应较长尺度周期的振荡;高频部分,等值线相对密集,对应较短尺度周期的振荡。图4中各个时间尺度的正小波变换系数与疫灾的高发期相对应,用实线绘出;负小波变化系数与疫灾的低发期相对应,用虚线绘出。根据图4从上至下分析可以得出,在7~11年时间尺度上,疫灾经历了少→多→少→多→少→多→少7个循环交替,在16~20年时间尺度上,疫灾经历了少→多→少3个循环交替,在底部则有多个相对高发期和低发期的循环交替。进一步分析可看出秦汉时期疫灾存在周期变化,在8年时间尺度上显示出较强的周期性,161~101BC、41BC~11AD、61~121AD时间段均为负值、虚线,表明这些时间段内疫灾发生偏少,而91~41BC、11~61AD、121~171AD时间段均为正值、实线,表明这些时间段内疫灾发生偏多。

图4 秦汉时期疫灾的小波变化图

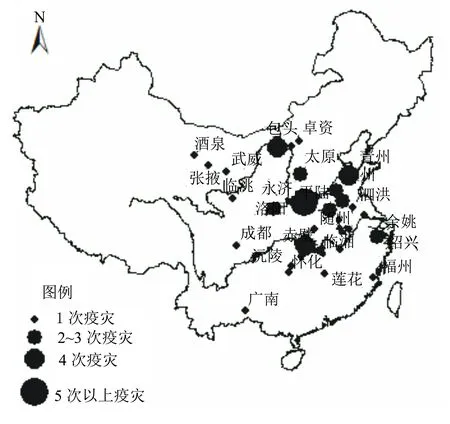

2.5疫灾发生的空间特征

秦汉时期所发生的66次疫灾中,有64次有具体的发生地点(图5)。由于历史文献资料记载不全面,2次疫灾(76AD和121AD)没有明确的发生地点。洛阳地区共发生20次疫灾,是疫灾的高发区、重发区。这可能与洛阳是当时的政治、经济中心,受关注程度较高,记载较多及人口分布相对较多有关。其中,37次发生在北方,21次发生在南方,6次南北方都有发生。北方地区疫灾发生的次数明显多于南方地区,以北方地区为主。北方地区疫灾集中发生在黄河中下游地区,主要包括河南、河北、山东、山西、陕西等省,而南方地区疫灾集中发生在长江中下游地区,主要包括江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北等省。4个疫灾等级中,轻度疫灾和中度疫灾中27次发生在关东地区和关中地区;特大疫灾中,发生在陇右、闽越和交趾地区各1次,匈奴地区和关中地区各3次,长江中游地区4次,共13次疫灾,均与战争、军事活动有关。

图5 秦汉时期疫灾的空间分布

3 秦汉时期疫灾的成因分析

疫灾是发生在秦汉时期的自然灾害之一,它是多种因素共同作用的结果。主要包括自然原因和人为原因,其中自然原因是导致疫灾发生的最直接原因,而人为原因则是加剧了疫灾的发生频次、频率和强度。

3.1自然原因

秦汉时期疫灾主要是由气候状况这一自然因素所引起的。

3.1.1气候状况竺可桢[15]根据我国丰富的历史文献和考古发掘材料认为,秦朝和前汉气候温和,而东汉中后期正处于寒冷期。王子今[16]认为,秦汉时期气候发生由暖而寒的转变,东汉正处于气候转寒期,东汉晚期的气候急剧转至极冷。其气候变化的时间与本文的研究结果大体一致。陈业新[4,17]认为,两汉时期的气温比其前的春秋时期气温要低;前、后汉相比,西汉略冷,东汉稍暖,但其间有多次波动,东汉末年气候急剧转冷。上述的研究均显示,我国东汉时期(25~220AD)的气候是比较寒冷的,存在一个明显的转冷变化。本文研究的1BC~61AD和141~181AD东汉时期疫灾频发期正对应着气候转冷的时期,而且这一时期疫灾发生的频率也比较高。同样葛全胜等[18]认为,210BC~180AD温暖阶段转向181~540AD寒冷阶段时,91~120AD至210~240AD的降温速率虽只有0.6 ℃/100年,但90~61BC至1~30AD的降温速率则达1.2 ℃/100年。存在“温暖-偏暖-温暖-寒冷-偏暖-寒冷”的多年代际波动,且在波动中逐渐趋冷。卜风贤[19]认为,东汉初期(70AD以前)处于冷暖过渡期,70AD以后气候变冷。张文华[20]认为,整个东汉时期为气候寒冷时代,东汉晚期,气候寒冷达到了峻绝酷烈的程度,故东汉时期是自然灾害的严重高发期。可见,疫灾频率高与气候的异常变化是密切相关的,秦汉时期疫灾的高发期正对应着中国历史上气候转冷的时期。

3.1.2与其他灾害相伴而生秦汉时期发生的疫灾中有23次是与水灾、旱灾、蝗灾、地震等自然灾害结伴产生的,其中,与水灾相伴产生的有10次,与旱灾相伴产生的有14次,与蝗灾相伴产生的有5次,与地震相伴产生的有3次,与寒灾相伴产生的有2次。有些年份往往不止与一种灾害有关,164BC、163BC、19BC、3BC、162AD和166AD发生的疫灾均与水灾、旱灾结伴产生,2BC、46AD和51AD发生的疫灾均与旱灾、蝗灾相伴产生,149AD发生的疫灾与水灾、地震相伴产生。可见,疫灾的发生与水灾、旱灾、蝗灾、地震等灾害是有关的。

3.2人为原因

人为因素是疫灾发生的另一个重要的成因,加剧了疫灾的危害程度。

3.2.1战争战争是造成疫灾发生的一个非常重要的因素[21]。秦汉时期发生的疫灾与战争有关的共16次,占总数的24.24%。如179BC,汉文帝时南海王反,淮南厉王刘长派将遣兵击之;215AD,孙权率领10万人进攻曹军,占领合肥。两汉时期的战争具有规模大、持续时间长、范围广的特点,集中发生于黄河流域。仅发生于今陕西境内的战争就有201次,而江南地区168次[4]。古代的行军远征,人口比较密集,卫生条件较差,加上粮草供给往往不足,异地的气候、水土难服,极易发生疫灾[22]。尤其是东汉时期,士兵多为北方人,征伐南方地区,不适应南方的湿热环境,易感染疾疫等[23]。东汉中后期,社会动乱,政局动荡,战争频发,尤其是汉灵帝和汉献帝时期,几乎是连年发生战争。频繁的战争严重破坏了当地的生产生活秩序,导致百姓流离失所,难民增加,环境恶化,进而诱发疫灾等。

3.2.2社会动乱社会动乱也是疫灾发生的一个重要原因[20]。从图2秦汉时期疫灾等级变化来看,疫灾往往发生在社会动荡、秩序混乱的时期。如汉献帝时期(208~220AD),期间疫灾发生8次,平均1.5年发生一次。当时社会的动乱为疫灾的产生和传播创造了条件,并且疫灾这种灾害进一步加重了百姓的痛苦,更容易引起社会动乱,而社会动乱又容易引发或加剧疫灾的发生,形成一种恶性循环。

3.2.3生态破坏秦汉时期随着农耕经济的发展[24],人口不断增长,使得人类不断地向自然环境索取各种资源,来满足人类自身的需要,最终加剧了自然灾害的程度。大量的草原、林地被开垦成耕地,森林不断地遭到破坏、砍伐,使得山林植被屡受破坏,导致森林植被的保水固土能力下降,水土流失加剧。荒地同样受到破坏,被开垦成农田或建造房屋,使得自然生态失去原有的平衡。两汉时,世风浮侈,统治者大动土木,大肆营建宫殿。《汉书》所记载的长安之宫,有未央、长乐等30余座。至于宫中之殿,仅未央宫就有殿30个[25]。因此,随着生态环境的不断破坏甚至恶化,秦汉时期的疫灾不断加重。

东汉中后期,由于气候逐渐转冷再加上战争、社会动荡及对生态环境的破坏等人类活动,使得疫灾发生的频率显著增大。除此之外,当时政治昏暗、经济停滞、民生凋敝、百姓流离失所,又在一定程度上引发或加剧疫灾的频发。

4 结论

通过以上对秦汉时期(221BC~220AD)疫灾的等级、频率、成因进行统计和分析,秦汉时期441年间共发生疫灾66次,平均6.68年发生1次。其中,轻度疫灾15次,占疫灾总数的22.7%;中度疫灾27次,占疫灾总数的40.9%;大疫灾6次,占疫灾总数的9.1%;特大疫灾18次,占疫灾总数的27.3%。所以,秦汉时期的疫灾,中度疫灾发生最多,轻度疫灾和特大疫灾次之,大疫灾发生较少。秦汉时期疫灾发生的频率具有明显的波动性,并且在波动中呈现出显著的上升趋势。东汉后期是秦汉时期疫灾发生频率最高的时期。随着气候逐渐转冷、战争、对生态环境的破坏、社会动荡、政治昏暗、民生凋敝等,疫灾发生的频率明显增加。根据小波分析,秦汉时期疫灾在8年时间尺度上显示出较强的周期性。

秦汉时期所发生的疫灾中,洛阳地区共发生20次疫灾,是疫灾的高发区。37次发生在北方,21次发生在南方,6次南北方都有发生。秦汉时期疫灾的发生是自然和人为因素共同作用的结果,自然因素主要是气候异常变冷,而人为因素中战争、对生态环境的破坏、社会动荡等加剧了疫灾的发生频率与强度。

[1] 龚胜生.中国疫灾的时空分布变迁规律[J].地理学报,2003,58(6):870-878.

[2] 龚胜生,刘卉.北宋时期疫灾地理研究[J].中国历史地理论丛,2011,26(4):22-34.

[3] 龚胜生,刘杨,张涛.先秦两汉时期疫灾地理研究[J].中国历史地理论丛,2010,25(3):96-112.

[4] 陈业新.灾害与两汉社会研究[M].上海:上海人民出版社,2004.

[5] 邓云特.中国救荒史[M].上海:商务印书馆,1937.

[6] 陈高庸.中国历代天灾人祸表[M].上海:上海书店,1986.

[7] 杨振红.汉代自然灾害初探[J].中国史研究,1999(4):49-60.

[8] 王玉兴.中国古代疫情年表[J].天津中医学院学报,2003(3):84-87.

[9] 张剑光,邹国慰.略论两汉疫情的特点和救灾措施[J].北京师范大学学报,1999(4):13-19.

[10] 陈业新.灾害与两汉社会研究[D].武汉:华中师范大学,2001.

[11] 王永飞.两汉时期疾疫的时空分布与特征[J].咸阳师范学院学报,2008(3):32-36.

[12] 王文涛.汉代的疫病及其流行特点[J].史学月刊,2006(11):25-30.

[13] 焦培民,刘春雨,贺予新.中国灾害通史·秦汉卷[M].郑州:郑州大学出版社,2009.

[14] 丁春文.秦汉自然灾害研究[D].长安:西北大学,2001.

[15] 竺可桢.中国近五千年来气候变迁的初步研究[J].考古学报,1972(1):168-189.

[16] 王子今.秦汉时期气候变迁的历史学考察[J].历史研究,1995(2):3-19.

[17] 陈业新.两汉时期气候状况的历史学再考察[J].历史研究,2002(4):76-95.

[18] 葛全胜.中国历朝气候变化[M].北京:科学出版社,2011.

[19] 卜风贤.周秦两汉时期农业灾害致灾原因初探[J].农业考古,2002(1):290-294.

[20] 张文华.气候变迁与中国古代史的几个问题[J].丹东师专学报,2002,24(3):33-36.

[21] 刘春雨.东汉疫灾初探[J].华北水利水电学院学报:社科版,2009,25(4):71-73.

[22] 张文华.汉代自然灾害的初步研究[D].西安:陕西师范大学,2001.

[23] 刘继刚.论东汉时期的疾疫[J].医学与哲学:人文社会医学版,2007,28(10):54-55.

[24] 杨丽.两汉时期中原地区瘟疫研究[J].中州学刊,2014,2(2):126-129.

[25] 林剑鸣,余华青,周天游,等.秦汉社会文明[M].西安:西北大学出版社,1985:223-224.

(责任编辑:许晶晶)

Temporal and Spatial Characteristics of Epidemic Disasters during Qin and Han Dynasty in China

XU Zhao-hong, YIN Shu-yan*

(College of Tourism and Environmental Sciences, Shaanxi Normal University, Xi’an 710062, China)

All kinds of historical documents involved in epidemic disasters during the Qin and Han dynasty in China were collected, reorganized and statistically analyzed, and the grade, occurrence frequency, temporal and spatial distribution, and causes of epidemic disasters in these 441 years were studied by using the methods of least squares, wavelet analysis and Kriging spatial interpolation. The results showed that: during the Qin and Han dynasty, 66 times of epidemic disasters were recorded, and the occurrence frequency was once every 6.68 years. The moderate, extremely serious, light, and serious epidemic disasters accounted for 40.9%, 27.3%, 22.7% and 9.1% of all epidemic disasters, respectively. The epidemic disasters exhibited a strong periodicity of eight years. In the spatial distribution, the times of epidemic disaster occurrence in northern area was obviously more than that in southern area. Meanwhile, the occurrence frequency of epidemic disasters was characterized by obvious fluctuation along with the development of time, and it had a rising trend in fluctuation. The late Eastern-Han dynasty had the highest occurrence frequency of epidemic disasters. The occurrence of epidemic disasters during the Qin and Han dynasty was caused mainly by climate change, other disasters, war, and social unrest.

Qin and Han dynasty; Epidemic disasters; Grade division; Temporal and spatial distribution; Cause analysis

2016-03-17

国家自然科学基金项目(41471071、41271108、41371029);教育部博士点基金优先发展领域项目(20110202130002);中央高校基本科研业务费创新团队项目(GK201301003)。

徐兆红,女,山东临沂人,硕士研究生,主要从事环境变化与自然灾害研究。*通讯作者:殷淑燕。

P467

A

1001-8581(2016)09-0085-05