基于语料库的美国英语认知语义的变化研究

唐韶凤

(广东医科大学 外国语学院,广东东莞 523808)

基于语料库的美国英语认知语义的变化研究

唐韶凤

(广东医科大学外国语学院,广东东莞523808)

美国英语词汇的语义从19世纪到21世纪经历了很多的发展和变化。本文通过使用语料库的研究方法,从美国当代英语语料库和美国历史英语语料库中提取文本语料,对美国英语词汇语义变化进行共时和历时的研究,从“一词多义”和“一义多形”的角度,结合语言中的社会、历史维度来揭示美国英语词汇语义变化的特征,并从认知语义学的视角对这些变化产生的原因进行定性的分析。

语料库;美国英语;认知语义

20世纪的语言学主要经历了三场革命:索绪尔的结构主义语言学革命、乔姆斯基的转换生成理论革命和基于体验哲学的认知语言学革命。认知语言学是“以认知为出发点,研究语言形式和意义及其规律的科学”[1]。王寅认为认知语言学代表了当前国内外语言文学的最前沿[2]。认知语言学发现的语言形式和意义之间的理据性和象似性是对索绪尔提出的能指和所指之间任意性关系的批判。认知语言学提出的“语法的概念化”和“语言知识来自语言的使用”也是与乔姆斯基提出的“转换生成语法”针锋相对。认知语言学的哲学基础是后现代主义的体验哲学,“其中心内容主要包括三项基本原则:心智的体验性、认知的无意识性、思维的隐喻性”[3]。认知语言学近年来发生了强有力的“体认”转向。王寅主张将“认知语言学(Cognitive Linguistics,简称CL)”修补为“体认语言学(Embodied-Cognitive Linguistics,简称ECL)”,更突显了语言的体验性[4]。语言正是在现实生活中不断地体验,并随着社会的变化而发展。

认知语言学的研究兴起于 20 世纪 80 年代,著名的研究者包括George Lakoff、Ronald Langacker、Leonard Talmy、Charles Fillmore、Gilles Fauconnier、王寅和赵艳芳等。他们主要用内省法研究范畴化理论、认知模型、原型理论、意象图式、隐喻、转喻、概念化和构式等。他们的研究成果为认知语言学研究的壮大和发展提供了坚实的基础框架和经典理论。认知语言学在不断的发展中确立了以下认知语言学分支,包括认知语义学、认知词汇学、认知形态学、认知句法学、认知语用学、认知社会语言学和历史认知语言学等。其中认知语义学主要研究人类的概念系统、意义和推理[5]。纵观国内外有关认知语言学的文献,目前认知语义学仍是当代认知语言学研究的热点。传统的认知语义研究[6-9]主要采用内省和理论分析法研究认知语义学的基础观点(如经验观、原型观、意象图式观、象似观等),以及它的经典理论框架、语义的词汇化、范畴化、概念化、隐喻、转喻、语用推理等认知语义学的核心问题。近年来,“日渐增多的认知语言学家开始意识到语言现象的研究应基于语言使用,而语料库则真实地反映了语言使用”[10]。语料库中的各种语体的语料样本(包括口语体或书面语体)都是来源于真实语境中使用的自然语言。因此,越来越多的基于语料库的认知语义学研究不断涌现出来。例如:Glynn和Fischer探讨了认知语义学的定量研究方法,即语料库驱动研究法[11];邵斌等以“碳族复合词”为例进行了基于语料库的英语新词认知语义研究[10];范娟研究了基于语料库的英语搭配的认知语义特征等[12]。然而,这些研究都是基于当代美国英语数据库或英国英语数据库进行的认知语义共时研究。迄今为止,基于美国历史英语数据库的认知语义历时研究尚未见报道。由于语义是随着社会与世界的不断发展而变化的,因此本研究将基于美国历史英语数据库和当代美国英语数据库,从认知语言学的角度对语义的变化特征进行历时和共时的研究。

一、研究方法

本研究采用的是当今世界上最大的美国英语语料库:The Corpus of Contemporary American English(COCA)和The Corpus of Historical American English(COHA)。Mark Davies[13]在对比了Brown Corpus、BNC(The British National Corpus)、BoE(The Bank of English)和OEC(The Oxford English Corpus)等英语语料库后,证明当代美国英语数据库COCA是现今最为可靠的动态更新的监控语料库。

COCA收集了从1990年至今的超过5.2亿美国英语词汇,均衡分布于口语(节选自电视广播节目)、小说(包括长、短篇小说,戏剧,电影剧本)、杂志(将近100本畅销杂志的文本)、报纸(美国十大受欢迎报纸的文本)和学术期刊(将近100本匿名评审的期刊文本)五大语类,并且每年新增2000万词汇,包括近一个月内出现的新词。更重要的是五大语类每年几乎保持同等数量词汇的更新,这是动态更新的监控语料库与静态的(建立之后不再更新的)语料库最大的区别。COHA则收集了从1810年至2009年跨越三个世纪的超过4亿的美国英语词汇。这是当今世界上最大的历史英语语料库,文本均匀分布于四大语类:小说、杂志、报纸和非小说书籍。基于COCA和COHA这两大美国英语语料库的研究将使我们看到“现实世界”中使用的美国英语词汇语义的真实变化。笔者2015—2016年在美国访学期间,系统学习了认知语义分析的“原型理论”“隐喻与转喻”“身份标签”“行为档案分析法”“单因素和多因素分析法”等理论。本研究将运用以上理论,从“一词多义”和“一义多形”的角度,结合语言中的社会、历史维度来分析基于语料库的美国英语词汇语义变化的特征。

二、语义变化分析

(一)一词多义

研究一词多义的语义变化要比研究词汇变化和语法变化难得多。研究语义变化的其中一种途径是从成千上万的语料文本中找出一词多义词语出现的新的语义和用法。另一种简便的途径是从语料库中筛选出词频增加比较快的词语,再选出语义变化类型不同的词语进行归类分析,最后总结出各类型语义变化的规律和特征。因此,笔者先从COCA和COHA语料库中选取了近三个世纪以来,词语使用增加最快的一些词进行语义变化分析。例如:hot、green、table、web这几个词语在不同年代的语用词频见表1。

表1 hot、green、table、web在不同年代的语用词频表

从表1可以看出,hot、green、table、web这些词自2000年以来的词频比1810年及1900年时的词频显著增加。那么,增加的新的语义有哪些?这些新的语义是如何出现的?笔者从2000年以来上述词语的语料中截取出一些文本进行分析。

“Article 111 contains provisions for hot pursuit from the high seas into a coastal state’s territorial sea.” 这里的“hot”的含义是“following closely and eagerly”。

“The environment has become a very hot spot involving much activity, debate, or interest.”

“Those nutrient-rich hot spots support large numbers of insects and attract a diversity of wildlife.”

“resulting in 600 Wi-Fi hot spots for free Internet access”

“consider adding Alabama to its list of global hot spots of biodiversity”

以上四句文本中虽然都有相同的词语“hot spot”,但是含义却不尽相同。它们的含义分别是“引起热烈讨论的”“受欢迎的”“Wi-Fi热点”和“新的关注热点”。这些新的语义与hot 这个词在19世纪时的语义“天气热”“食物热”等对比起来,发现有一定的相关性、象似性。把这些语义放在一起,就像一个大家庭,家庭里的成员之间有一定的共性特征。这个家庭中最多的共性特征就是“原型特征”,其它的特征都是由这个原型特征(中心语义或基本语义)通过各种语义引申机制(隐喻、转喻、联想、义域的转移等)辐射、发展而成的。Hot的语义共性特征是“热”,各个义项都有不同程度的原型特征,原型语义“天气热”“食物热”具有最多的原型特征。其它的语义,如“热烈讨论”“受欢迎”“Wi-Fi热点”和“关注热点”都是同一语义范畴内不同层次的辐射语义。

在COCA语料库中,2000年以来,有关“green”这个词的主要语义的文本如下:

“bacterial enzymes that can help convert plant sugars into hydrocarbon compounds for the production of green transportation fuels”

“UPS announces smart pickup, a new green shipping option for businesses.”

“gave George Mitchell, his special envoy to the Middle East, a green light to negotiate something less than a complete settlement”

以上三句文本中,“green”的语义分别是“环保的”“既环保又便捷的”“畅通无阻的”。并且,从COCA语料库中检索出与“green”搭配出现的词语频率最高的几个词分别是“jobs”、“technology”“economy”“benefits”等。他们的语义也是与“环保的”这层新的语义密切相关的。为什么“green”这个词会产生“环保的”这层新的语义呢?在COHA语料库中,有关“green”的文本多指“绿颜色”或“年轻、不成熟”的含义。这与“green”的原型语义“青草色、青涩的”很接近。一大片绿意盎然的青草地很容易让人联想到一幅优美的生态图画,所以“green”的语义通过隐喻的手段,辐射为“对环境有利的、环保的”,同时,“green”的义域也从“颜色域”转移到“生活域”。另外,“green light”的原型语义是表示通行,后被人们转喻为“畅通无阻的”。这是“green”的义域从“颜色域”转移到“社会域”的结果。为什么“green”这个词会成为2000年后的高频词呢?因为“环境保护问题”自2000年以来,越来越受到人们的关注,社会媒体频繁地报道有关环境的问题,有关环保的词汇才越来越频繁地被人使用。这就是语言在社会发展和人的认知发展这两种维度双重作用下变化发展的结果。

在COCA语料库中,2000年以来,有关“table”这个词的主要语义的文本如下:

“There are a few factors that may be compelling India to talk about bringing the Kashmir issue to the table earlier rather than later.”

“We have helped construct concrete buildings for two primary schools with funds from Round Table.”

以上两句文本中,“table”的语义不再是普通的物理性质的“桌子”,而是有关谈判、讨论的“会议”。并且,从COCA语料库中检索出与“table”搭配出现的词语频率最高的词是“round table”,语义是“圆桌会议”。随着全球化的加速发展,世界各国的政治、经济、文化、军事等问题,需要在各方协商、会谈的“圆桌会议”上来解决。这是“table”这个词的原型语义通过借代的手段转移到社会语义的典型例子。

在COCA语料库中,2000年以来,有关“web”这个词的主要语义的文本如下:

“The Computer Science Teacher s Association runs a comprehensive Web site for K-12 computing education.”

“When phishing attacks were just starting, scammers would create Web pages by hand.”

“Since they can be installed in Web browsers, their effectiveness can be evaluated empirically.”

以上三句文本中,“web”的语义都与“Internet”有关。并且,从COCA语料库中检索出与“web”搭配出现的词语频率最高的几个词分别是“site”“E-mail”“visit”“page” “browser”等。而从COHA语料库中检索出与“web”搭配出现的词语频率最高的几个词分别是“woven”“strand”“thread”“spun”等。这与“web”的原型语义“蜘蛛网”、“织物”是相关的。而“web”的新语义“网络”与它的原型语义相差甚远。19世纪时根本没有“网络”这个事物存在。

以上例子都是从COCA和COHA语料库中选取出来的,是这些词语在现实生活中的实际用法。从以上分析可以看出:词语的意思和它的用法是分不开的,词语的用法和它的语境也是分不开的。语言的实际用法是会改变的。旧的用法会被新的用法所替代。新的用法可能看起来很怪异,但我们却不能干预,只能接受。正如哲学家维特根斯坦曾说的“哲学不可以干涉语言的使用”[14]。“语言的实际用法”是我们可以决定的谈论的标准方式,可以清除哲学家用哲学的特殊方式说话时导致的困惑。哲学不可以干涉现在已被接受的语言和文化。

根据上述语料文本的语义分析,可把一词多义的语义变化分为以下三类:

第一类是词的原型语义通过各种语义引申机制(隐喻、转喻、联想、义域的转移等)辐射、发展了各种高度相似的新的语义。例如:hot、green、string(原型语义是“细绳”, 引申语义是“弦”)、painter(原型语义是“画家”, 引申语义是“油漆工”)、wing(原型语义是“翅膀”, 引申语义是“机翼”)等。这些词的原型语义与新语义的关系如图1所示:

图1 原型语义与新语义的辐射关系

第二类是词的原型语义随着社会历史的演变,发展出毫不相关的新的语义。例如:web(原型语义是“蜘蛛网”, 新语义是“因特网”)、bank(原型语义是“河岸”, 新语义是“银行”)、submit(原型语义是“山顶”, 新语义是“峰会”)等。这些词的原型语义与新语义的关系如图2所示:

图2 原型语义与新语义的不相关关系

第三类是词的原型语义在社会发展和人的认知发展的双重作用下,发展出有一定相关性的新的语义。例如:table(原型语义是“桌子”, 新语义是“围着桌子而开的会议”)、head(原型语义是“头部”,新语义是“首脑、领导”)等。这些词的原型语义与新语义的关系如图3所示:

图3 原型语义与新语义的相关关系

动词的一词多义比其他词性的一词多义更复杂,因为动词在语境中涉及时态、语态、及物性等因素。所以,笔者尝试用“身份标签”“行为档案分析法”“单因素和多因素分析法”等理论来分析动词的一词多义现象。

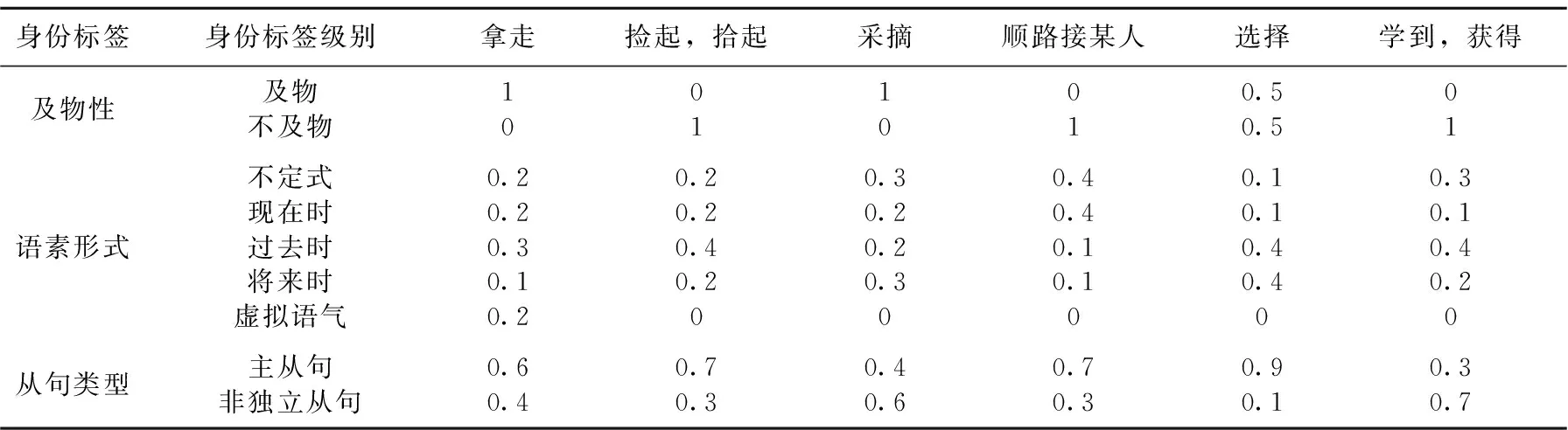

Atkins把“身份标签”定义为“与一个词在文本中与词典里的语义相关的词汇或句法的标记”[15]。有关动词“身份标签”见表2。

表2 身份标签的种类及其级别的概览表

Atkins[15]提出的“身份标签”理论被Hanks[16]发展为“行为档案分析法”。这两者都是为了考查一个词的语义和它的语素-句法因素以及搭配之间的关系。这个关系如此重要,以至于Hanks[16]指出,“一个动词的语义完全由其补足语的类型决定的”。最近,“行为档案分析法”已经被应用于从认知角度看一词多义[17]和一形多义[18]以及与动词的词汇语义研究相关的认知模型研究[19]。

笔者尝试以“pick”这个动词为例,用“身份标签”理论和“行为档案分析法”分两个步骤分析该动词的语义变化。第一个步骤是,从COCA和COHA这两个语料库中分别节选出“pick”这个动词的100句的文本语料,制成“pick”这个动词的同现频率表。表中的每一行包含一句“pick”的文本语料,每一列包含一个“身份标签”,行与列交叉的每一个小区显示的是该行文本语料的“身份标签”的级别。表3显示的是这个表的一部分摘录。

第二个步骤是统计出每一种语义在各个“身份标签级别”里出现的频率(即“身份标签里的百分比”)。

从狭义的定量分析来看,表3和表4组成了语义的“行为档案分析”。一词多义的每一种语义都是以特定频率的身份标签为矢量出现的。每一种语义出现的语境特征都不尽相同。笔者发现,“捡起,拾起”和“采摘”这两种语义出现在COHA语料库的频率比出现在COCA语料库的频率高得多,而“顺路接某人”和“学到,获得”则出现在COCA语料库的频率更高。因此,“捡起,拾起”和“采摘”这两种语义比其他语义更接近“pick”这个动词的原型语义,可看作“中心语义”或“基本语义”。其他语义都是由“中心语义”通过人类认知的手段(如身体体验、隐喻、转喻等),以概念映射的方式辐射引申出来的。Lakoff和Johnson[5]认为“我们的身体体验是我们所有意义、思想、知识以及交流的原初基础”。“捡起,拾起”和“采摘”都是我们的身体体验。而“顺路接某人”就像顺路把某人“捡起,拾起”来一样。“选择”、“拿走”也是和“采摘”有相同的身体体验。当我们“学到,获得”某项技能、本领,过了很长一段时间后逐渐生疏时,我们会说“很难再‘捡起’来了”。人的身体体验是词汇语义的来源,并推动着语义有理据地变化和发展。因此,教师在教授一词多义的词汇时,可以向学生揭示该词的“中心语义”与辐射语义之间的理据关系,帮助学生理解记忆,避免死记硬背。

表3 “pick”的同现频率表的摘录

表4 “pick”的语义及身份标签级别的相对频率表

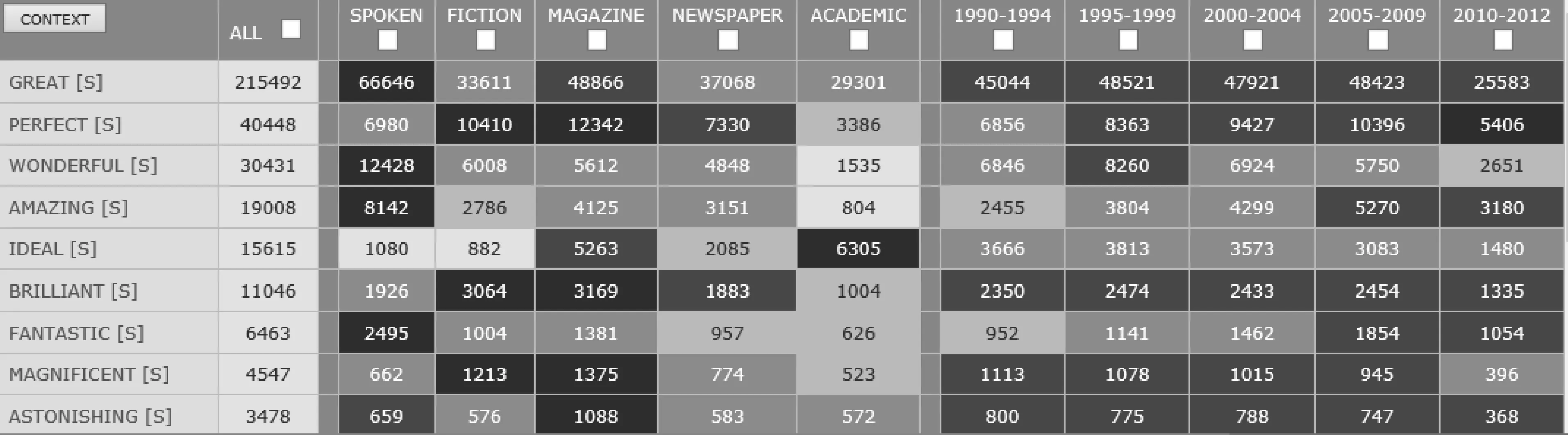

(二)一义多形

语料库检测语义的发展变化还有一个独有的特征,就是可以清楚地对比超过6万条近义词词条在不同年代的语用频率的变化。例如:含有“美好的”这层语义的词的语用频率见表5和表6。表5不仅显示了“wonderful”的近义词在不同年代的语用频率变化,也显示了这些词在不同语类(即口语、小说、杂志、报纸和学术期刊)的语用频率变化。从表5可以看出,“great”这个词的语用频率呈上升趋势,而“magnificent”和“astonishing”这两个词的语用频率则呈下降趋势。“great”“wonderful”“amazing”“fantastic”这几个词多用于口语体。而“ideal”和“brilliant”多用于书面正式语体。表6显示的是“wonderful”的近义词在近三个世纪以来的历时语用频率变化。本研究发现,“brilliant”和“ideal”在19世纪末20世纪初时还很流行,但到了21世纪就变得有点过时。在21世纪,“great”“perfect”和“wonderful”这三个词更流行。

表5“wonderful”的近义词在不同年代和语类的语用频率表

表6“wonderful”的近义词的语用频率表(1810年—2000年)

一义多形的变化和发展也随着人的认知发展以及社会的变化而发展。例如:“pants”(裤子)这个词随着社会的变化而发展出越来越多的一义多形词。从材质分,有“jeans”(牛仔裤)、“cords”(灯芯绒裤)、“dungarees”(粗棉裤)等。从样式分,有“shorts”(短裤)、“underpants”(内裤)、“leggings”(紧身裤)、“slacks”(宽松长裤)、“knickerbockers”(灯笼裤)、“culottes”(女用裙裤)、“hip-huggers”(低腰紧身长裤)、“trews”(紧身格子呢绒裤)、“salopettes”(背带裤)等。从功能分,有“breechs”(骑马裤)、“sweatpants”(运动裤)、“khakis”(卡其色军裤)、“salopettes”(工作裤)等。随着潮流的更替,曾经在历史美语语料库出现过的“喇叭裤”“灯笼裤”等词汇已逐渐从现代美语中消失,替代的是新流行的“裙裤”“低腰紧身裤”等词汇。

无论在COCA语料库还是COHA语料库中,“pants”这个词的语用频率都是该语义多形词里语用频率最高的。从认知心理学角度看,“pants”比其他近义词拥有更高的原型性和突显性,在所有指称裤子的替代词里具有最高的认知入侵地位(cognitive enrichment)。因此,人们经常用“pants”通指一般的长裤,而不用“jeans”或“cords”等其他词来指称一般的长裤,这是人类的一种认知倾向。从语言习得的角度看,“pants”作为原型词(或基本范畴词)是儿童最早习得的,也是指称裤子时用得最多的。

三、结语

语义是随着社会的不断发展而变化的,本研究从“一词多义”和“一义多形”的角度,从美国当代英语语料库和美国历史英语语料库中,提取了一些具代表性的文本语料进行语义变化特征的分析。监控语料库帮助我们追踪到美国英语里的新词、新义。本研究运用“原型理论”“隐喻与转喻”“身份标签”和“行为档案分析法”等理论,对这些新词新义进行了定量和定性的分析。发现语义的变化有以下几类特征:

(1)词的原型语义通过各种语义引申机制(隐喻、转喻、联想、义域的转移等)辐射、发展了各种高度相似的新的语义。

(2)词的原型语义随着社会历史的演变,发展出毫不相关的新的语义。

(3)词的原型语义在社会发展和人的认知发展的双重作用下,发展出有一定相关性的新的语义。

(4)人的身体体验是词汇语义的来源,并推动着语义有理据地变化和发展。

(5)具有原型语义的词在该语义的多形词里语用频率是最高的。语义变化的这些特征为词汇语义的教学提供启示:“一词多义”和“一义多形”的发展和变化并非任意的,而是有理据性的。依据这些理据进行词汇语义的教与学更科学,更符合人的认知特征。

基于语料库的认知语义研究与传统的结构主义语义研究的研究方法显著不同。“相对传统语言学,语料库语言学不仅研究哪些词语、结构和使用是可能出现的,而且还要统计其出现的概率和方式”[20]。在语言学的某些研究领域(如语言变异研究、历时语言学、语言习得等)中,研究者无法使用依靠个人语言直觉的内省法,而必须依赖语料库数据[21]。本研究不仅是基于当代美语语料库和历史美语语料库的共时和历时相结合的定量研究,也是结合认知语义学理论的定性研究。因此,本研究也从研究方法上为今后更深入地从不同角度研究语义的变化做出一点贡献。

[1]赵艳芳. 认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社, 2001.

[2]王寅. 20世纪三场语言学革命:体认语言学之学术前沿[J]. 外国语文研究, 2015 (2): 2-11.

[3]王寅. 认知语言学的哲学基础:体验哲学[J]. 外语教学与研究, 2002 (2): 82-89.

[4]王寅.后现代哲学视野下的体认语言学[J]. 外国语文, 2014 (6): 61-67.

[5]Lakoff G, Mark Johnson. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought [M].New York: Basic Books, 1999.

[6]Leonard Talmy. Toward a Cognitive Semantics:VolⅠ&Ⅱ[M]. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000.

[7]束定芳. 认知语义学[M]. 上海:上海外语教育出版社, 2008.

[8]王寅. 认知语义学[J]. 四川外语学院学报, 2002 (2): 58-62.

[9]张辉. 认知语义学述评[J]. 外语与外语教学, 1999 (12): 4-8.

[10]邵斌, 何莲珍, 王文斌. 基于语料库的英语新词认知语义研究:以“碳族复合词”为例[J].外语教学理论与实践, 2012 (4): 21-27.

[11]Glynn D, Fischer D. Quantitative Cognitive Semantics: Corpus-driven approaches [M]. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 2010.

[12]范娟. 基于语料库语言学的英语搭配认知分析[J]. 中北大学学报(社会科学版), 2015 (3): 83-87.

[13]Mark Davies. The Corpus of Contemporary American English as the First Reliable Monitor Corpus of English [J]. Literary and Linguistic Computing, 2010(4):447-464.

[14]Ludwig Wittgenstein. Tractatus Logico-Philosophicus [M]. 471st Edition. Dover Publications, 1998.

[15]Atkins B T S. Semantic ID tags: corpus evidence for dictionary senses[C]. Proceedings of the Third Annual Conference of the UW Centre for the New Oxford English Dictionary, 1987.

[16]Hanks Patrick. Contextual Dependency and Lexical Sets [J]. International Journal of Corpus Linguistics, 1996 (1):75-98.

[17]Gries S T. Exploring Variability within and between Corpora: some Methodological Considerations [J]. Corpora, 2006 (1): 109-151.

[18]Divjak D S, Stefan T G. Ways of Trying in Russian: Clustering Behavioral Profiles [J]. Corpus Linguistics and Linguistics Theory 2, 2006 (1): 23-60.

[19]Mario Brdar, Marija Omazic' , Višnja Pavicˇic'Takacˇ. Cognitive Approaches to English: Fundamental, Methodological, Interdisciplinary and Applied Aspects [M]. Cambridge Scholars Publishing, 2009.

[20]苏金智, 肖航. 语料库与社会语言学研究方法[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2012 (4): 87-95.

[21]Charles F M. English Corpus Linguistics: An Introduction [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

A Corpus-based Approach to Cognitive Semantic Change of American English Vocabulary

TANG Shao-feng

(School of Foreign Language, Guangdong Medical University, Dongguan 523808, China)

The Semantics of American English Vocabulary have experienced a lot of growth and change. This paper attempts to do a synchronic and diachronic analysis on cognitive semantic change of American English vocabulary by using a corpus-based approach. Two extensive corpora, the Corpus of Historical American English(COHA) and the Corpus of Contemporary American English(COCA), were used to gather data. The results revealed the characteristics and reasons of cognitive semantic change of American English vocabulary from the angles of “polysemy” and “onomasiology”, combined with the dimension of the society and history.

corpus; American English; cognitive semantics

2016-05-27

中国国家留学基金委赴美国访问学者项目(CSC No. 201408440221)。

唐韶凤(1979—),女,湖南耒阳人,讲师,硕士,主要从事应用语言学和认知语言学研究。

H313

A

1009-0312(2016)04-0056-07