服务外包多主体关系的信任演进路径

——多案例研究

张 培,王春艳

(河北工业大学 经济管理学院,天津 300401)

服务外包多主体关系的信任演进路径

——多案例研究

张培,王春艳

(河北工业大学 经济管理学院,天津300401)

服务界面与交易界面的不同使得服务外包关系形成了直接、间接和混合三种主体交互模式,通过研究不同主体交互模式下信任机制与演进路径存在的差异性,有助于揭示服务外包多主体关系中信任动态演进的内在机理。本文应用内容分析法对三组案例数据进行编码分析,研究结果表明:主体交互模式是影响信任动态变化的关键前置变量,不同的主体交互模式会导致信任机制具有差异性,进而形成不同的演进路径,即直接、间接、混合三种交互模式的信任演进路径分别是由内到外、由外到内再到外、内外互动。

服务外包关系; 信任机制; 主体交互模式; 信任演进路径

0 引 言

信任是建立和维持组织间关系的关键因素[1-2],对于构建高质量的服务外包关系具有重要作用。如何构建良好的信任机制已成为外包关系形成和持续发展的核心基础条件。已有文献大多研究组织间信任的变化以及信任对组织间关系的影响[3-4],也有少量文献开始探讨信任动态变化问题,主要侧重于探讨多维信任的演变路径[5]。对于不同的多主体关系模式中信任机制是否存在差异性以及如何影响信任动态变化等问题,目前学术界尚未给予合理解释和有效揭示。由于信任具有传递属性,信任可在不同主体之间转移,而主体交互模式的不同,导致信任机制的差异性,进而形成不同的信任演进路径。在实践管理中若企业对信任演进路径具有清晰的认知,就会更加有意识地去构建和维系高水平信任,进而提高外包绩效。基于此,本文依据服务界面与交易界面的不同,将服务外包关系划分为直接、间接和混合三种主体交互模式,采用多案例方法探寻不同交互模式下信任机制的差异性以及由此引发的信任演进路径问题,来有效揭示服务外包多主体关系中信任动态演进的内在机理,以弥补现有研究的不足,进一步丰富和拓展组织间信任理论体系,提高信任理论的解释力度。

1 文献回顾与理论框架

1.1信任

1.1.1信任属性

信任是涉及心理学、社会学等多学科的概念,具有多维性、动态性和传递性。

将信任作为多维构念进行深入研究已得到学术界的广泛认同,如McAllister将信任分为能力(ability)、善意(benevolence)和正直(integrity)三个层面[6];Lewicki等将信任划分为计算型信任(calculus-based trust)、知识型信任(knowledge-based trust)和认同型信任(identi-fication-based trust)[7];寿志钢等基于认知角度将信任维度划分为能力信任和善意信任[8];谭云清等将信任进一步划分为能力信任、计算信任和善意信任[9]。

关于信任的动态属性,国内外学者对此进行了深入研究,主要有三个方面:①从时间维度来考察信任的动态变化,认为信任程度和特征会随着合作时间的推移发生动态变化。Rousseau等提出组织间合作初期以计算信任为主,合作深入则以关系信任为主,制度信任则是基础并始终存在[10]。②关注信任动态变化的前置变量、影响要素和变化过程。Huang等基于复杂适应系统的内部模型,研究两个企业交互作用的经验及其结果,认为随着交互作用,先验学习、意图、信念和资源都会发生改变,进而影响信任的类型和程度[11]。③关注信任动态变化的产生结果,将信任作为前置变量,探讨信任动态性对合作绩效的作用关系。Hou等构建了供应链网络中的信任模型,研究表明提高信任水平能够显著改善整个供应链网络的运营资本[12]。

信任具有传递性,即A信任B且B信任C时,那么A会信任C,这相当于信任具有背书的作用。鄢章华等研究了供应链网络下信任传递机制,认为信任氛围在供应链信任关系中主要起着保健因素的作用,即良好的信任氛围会改善不信任,而较差的信任氛围会恶化信任[13]。近期研究表明,不同类型的信任如能力信任(competence-based trust)和正直信任(integrity-based trust)对组织间关系会产生不同影响[14],组织间信任所具有的跨时期(inter-temporal)动态发展特征会影响到组织间的关系,使治理机制变得更为复杂[15],由此将信任视为多维变量,分析其动态变化机制,仍是当前信任领域值得深入探究的问题。

1.1.2信任机制

机制是由具有某些属性的多个主体以及主体的活动组成,并且多个主体之间会发生交互作用[16]。

信任机制侧重的是主体之间建立和形成信任的过程和机理,包括心理机制、判断机制、交互过程机制以及其他机制[17]。借鉴Huang等提出的交互信任内部模型(如图1所示[11])展开分析:主体信任演进背后是一系列相互关联的复杂机制,主体通过这些机制实现主动适应性、智能性,积累经验,增强学习能力,并能够实现预知。主体A和B根据外包的交互过程、结果及外包环境主动收集对方的意图、情感和信念以及资源等信息,由此调整自身状态和行为方式,建立并形成一定的信任规则,而主体之间则呈现出不同维度的信任动态变化。

主体具有两种基础信任机制:评估机制和反馈机制,评估机制使得主体产生信任预期,反馈机制是外包活动中主体根据实际外包行为修正之前的先验经验,改变主体A对B的情感和信念、意图和资源的认知,评估机制与反馈机制共同促进信任不断演进变化;当实际结果与预期产生差异时则形成信任动力机制,加强推进信任动态变化;主体在持续交互作用下,其先验经验、意图、情感对后期决策会产生影响,产生行为惯例和决策路径依赖效应,使得信任具有路径依赖机制。综上认为主体具有四种信任机制:评估机制、反馈机制、动力机制和路径依赖机制。

(1)信任评估机制

信任评估机制是主体对另一主体信任水平的评估过程,具体过程为主体A收集主体B的信息,将信息输入到主体A的信任执行系统,从而评估主体B的信任水平。根据主体收集信息方式,信任评估分为直接信任评估和间接信任评估[18],直接信任评估是指主体A、B之间直接交互,主体A直接收集主体B的信息并评估其信任水平的过程。间接信任评估是指主体A、B间接交互,主体A通过其他主体的反馈收集主体B的信息并评估其信任水平的过程。

(2)信任反馈机制

信任反馈机制是主体A、B会将信任主体系统评估结果进行输出,即决策行为和交互作用产生的经验、绩效和环境反馈到系统的输入端,从而影响信任的发展。信任反馈包含影响绩效的一系列信息[19]。根据反馈效应分为正反馈和负反馈,根据交互方式分为直接反馈和间接反馈。直接反馈是主体A、B直接交互,主体B的行为信息直接反馈到主体A。间接反馈是A、B间接交互,主体A通过主体C获得有关主体B的行为信息。信息反馈会引起主体A信任体验,进而导致主体A对B信任的强化或弱化,即正反馈和负反馈。

(3)信任动力机制

信任动力机制是推动信任前进和发展的力量。信任是一种心理状态,心理通常包含两个层面:认知和情感[10,20],两者不断影响信任的变化。合作前认知是施信方对受信方的能力、善意、正直和可靠性的一种心理预期,合作后认知是施信方对受信方实际能力、善意和正直以及可靠性的验证而获得的真实认知,并由此会形成合作前、后的认知一致性判断[21-22]。随着主体之间交互行为不断增加,会加深和改变双方的情感,可以认为信任动力机制包括一致性认知和情感两个维度。

(4)信任路径依赖机制

已有研究表明,嵌入性具有情境依赖性,嵌入性可以导致其情境下的路径依赖性[23],路径依赖性与相关行为惯例、社会关系以及认知结构相关[24]。而活动主体之间势必在业务、认知、文化等方面产生嵌入关系,由此会形成一定的路径依赖。一般来说,主体会在原有的认知结构、政治、文化和业务等特定路径上进行信任评估和反馈,也会在类似路径上促进信任的发展变化,比如首次合作之后的再次合作关系、多次合作关系中的路径依赖机制比较明显。信任的路径依赖机制一旦形成,系统就会锁定在特定路径上不断自我强化,很难转变。

1.2主体交互模式及其特征分析

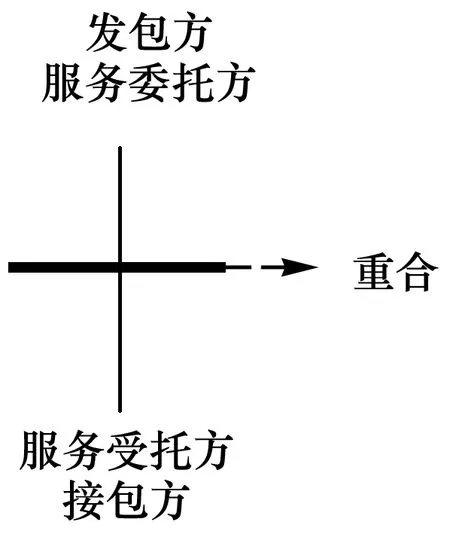

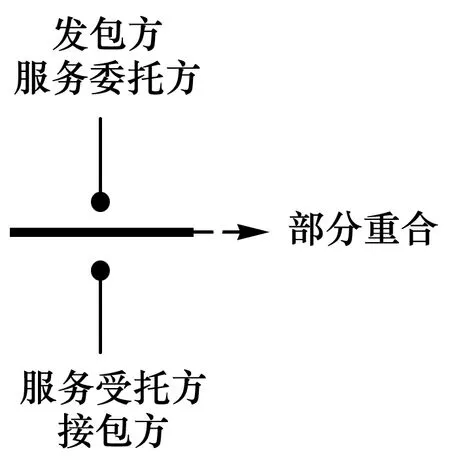

主体交互模式与交互界面直接相关。服务外包主体交互界面包括两种:服务界面和交易界面。服务界面是指服务委托方与服务受托方之间的组合状态,交易界面是外包交易合同中的发包方与接包方的组合状态,这两种交互界面形成不同的主体交互模式,本文将其划分为三类:直接交互模式、间接交互模式和混合交互模式,示意图分别如图2、图3、图4所示。

图2 直接交互模式Fig.2 Direct interaction mode

图3 间接交互模式Fig.3 Indirect interaction mode

图4 混合交互模式Fig.4 Mixed interaction mode

1.2.1三种主体交互模式

直接交互模式中服务界面与交易界面重合,即服务委托方就是发包方,是实际的服务接受方;服务受托方就是接包方,是实际的服务提供方,不存在分包、转包的外包业务关系。接包方的服务对象即服务接受方为发包方的内部员工,此时接包方和发包方发生直接交互作用,服务委托方与服务接受方的主体一致,如ERP软件外包、Helpdesk外包、后勤外包、流程再造外包等服务外包业务。

间接交互模式是指服务界面与交易界面完全分离,发包方作为服务委托方并不是实际的服务接受方,实际的服务接受方是发包方的外部客户,此时接包方与发包方发生间接交互作用,服务委托方与服务接受方的主体不一致,如呼叫中心(call center)外包、销售物流外包、配送业务外包等。

混合交互模式是指服务界面与交易界面部分重合,发包方既是服务委托方,也是实际的服务接受方,同时还有其他的服务接受方如外部客户,即接包方的服务对象包括发包方的内部员工和外部客户,此时接包方和发包方同时发生直接和间接交互作用,服务委托方与服务接受方的主体呈现多元化,如客户关系管理外包、物流仓储管理外包业务等。

1.2.2主体交互模式信任机制特征分析

主体交互模式形成不同的主体关系和信任机制,三种交互模式的特征比较归纳为表1。

表1 三种交互模式特征比较

直接交互模式,即接包方的服务对象为发包方内部员工,接包方和发包方发生直接交互作用。发包方内部员工对接包方服务进行信任直接评估和直接反馈,经过反复直接评估和直接反馈,形成一致性认知和情感,即信任动力机制;同时由于政治嵌入、文化嵌入、认知嵌入和业务嵌入,路径依赖机制得以形成。接包方和发包方直接交互作用会影响主体信任执行系统、信任信用分派和信任规则发现的过程。直接交互模式使得评估结果和反馈结果具有及时性,直接交互次数越多则效果越好,发包方越容易形成对接包方的一致性认知。此外,由于直接交互作用,接包方和发包方之间较易形成情感。情感会促进计算信任转化为情感信任,一致性认知会促进能力信任程度的增加,信任动力机制得以发展。通过进行一轮直接评估和直接反馈之后,发包方可根据外包绩效强化和修改执行系统的某些信任规则。在反复直接评估和直接反馈之后,接包方和发包方会重组原有信任规则并形成一组相对稳定的信任规则集,以便对未来的合作伙伴进行评估决策。

间接交互模式,即接包方的服务对象为发包方外部客户,接包方和发包方通过外部客户发生间接交互作用。发包方外部客户对接包方服务进行信任直接评估和直接反馈,但是发包方只能通过外部客户的反馈对接包方进行间接评估和间接反馈。接包方和发包方间接交互作用会影响主体信任执行系统、信任信用分派和信任规则发现的过程。服务外包过程中发包方外部客户收集接包方实际服务能力的信息,例如工作投入度、服务专业性、耐心程度等,对接包方的实际服务能力进行直接评估。发包方获得客户评价的方式主要包括客户投诉、客户评论或建议系统和客户满意度问卷调查等方式。通过上述方式将评估结果反馈到发包方,最后反馈到发包方管理决策层,发包方管理决策层将该评估结果与自身预期相比较,比较结果偏差不大则会形成一致性认知。间接交互模式使得评估结果和反馈结果具有间接性和滞后性,发包方和接包方直接交互次数较少,发包方只能通过外部客户反馈获得接包方的实际工作情况,形成对接包方的一致性认知。同时,由于间接交互作用,接包方和发包方之间不容易形成情感,因此主要是一致性认知促进计算信任向能力信任发展,情感信任程度很少。进行一轮间接评估和间接反馈之后,发包方可根据外包绩效强化和修改执行系统的某些信任规则。同样在反复间接评估和间接反馈之后,接包方和发包方会重组修正信任规则并形成一组相对稳定的信任规则集,以便对未来的合作伙伴进行评估决策,而这一过程的时间相比于直接交互模式会较长。

混合交互模式,即接包方的服务对象为发包方内部员工和外部客户,接包方和发包方同时发生直接和间接交互作用。混合交互模式类似于直接和间接交互模式的有机组合。发包方内部员工对接包方服务进行信任的直接评估和反馈,同时发包方也可通过外部客户对接包方服务的反馈,对接包方进行间接的评估和反馈。这两个过程都会影响主体信任的执行系统、信用分派和信任规则发现的过程。由于间接交互的滞后性,同一阶段内直接交互往往先于间接交互进行直接评估和直接反馈,经过直接评估和直接反馈,随着主体信任执行系统、信任信用分派和信任规则发现的过程与直接交互模式相同,而随后间接交互的结果会反馈到发包方,如果外部客户反馈是好的结果,则会强化直接交互过程,否则就会弱化。混合交互过程的时间相比于前两种交互模式会更长。

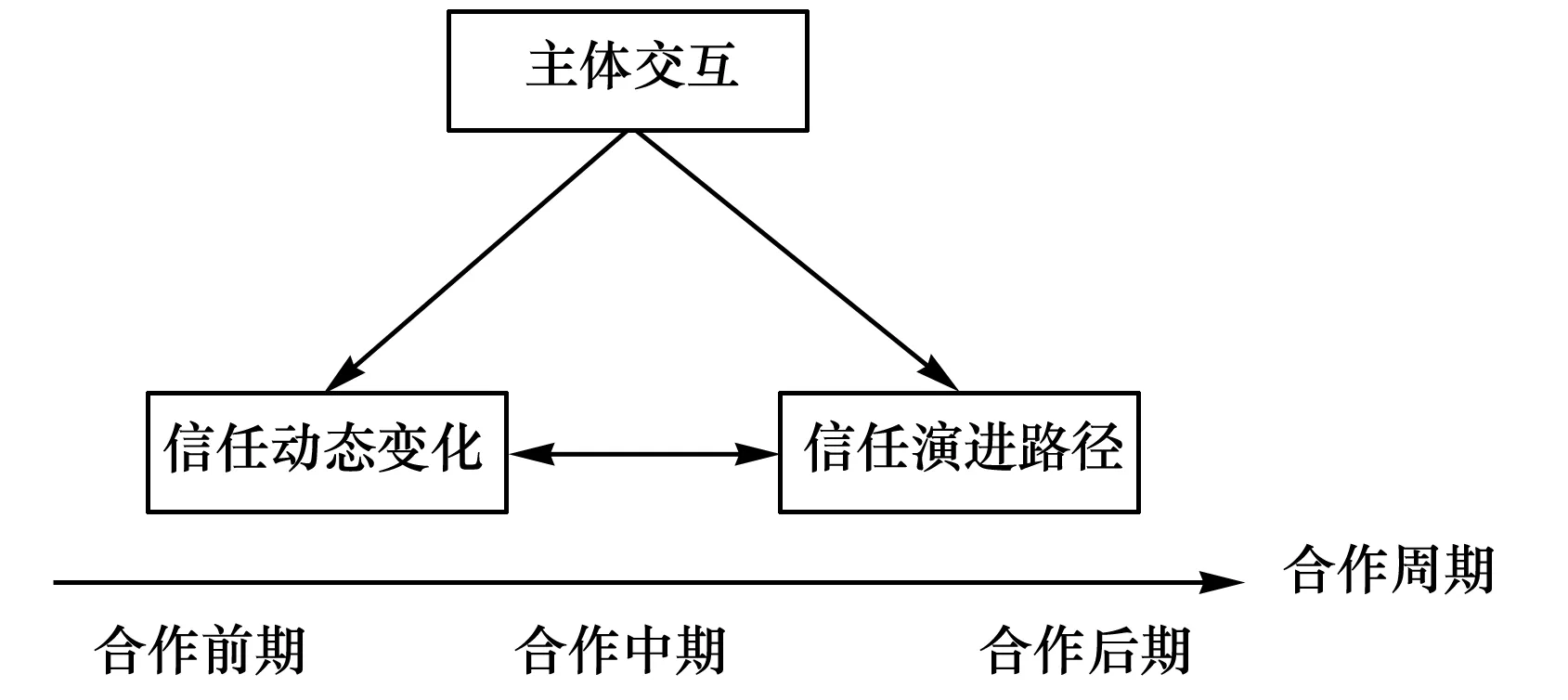

1.3理论框架

综上分析,本文提出基于主体交互、信任动态变化和信任演进路径三个构念的理论研究框架,如图5所示。主体交互是信任动态变化的前置变量,进而影响到信任演进路径。服务外包多主体关系中存在四种信任机制,一方面在服务外包合作周期的时间维度上呈现出动态变化特征;另一方面,不同主体交互模式形成的信任机制会有所差异,会导致其信任演进路径不同。即信任交互模式影响主体间的信任机制形成,进而呈现出不同的信任演进路径。

图5 本文的研究框架Fig.5 Research framework of this paper

2 研究方法

2.1方法选择

本文的研究目的在于探究三种主体交互模式下信任机制对信任演进路径如何发挥作用,而案例研究适合回答此类问题。单案例研究与单一实验类似,而多案例研究可看作一系列的实验,遵循综合实验(multiple experiment)的复制逻辑原则,复制逻辑的重要步骤之一就是提出理论框架,因此每个案例都可证实或证伪该框架,多案例研究往往能够为理论构建提供更坚实的基础[25]。基于多案例研究的理论构建也更具有普遍性[26]。Eisenhardt强调使用多案例研究方法,认为较多的案例数量得出的研究结论更易使人信服[27],并且能够提高案例研究的外部效度[28]。相比于其他研究方法,多案例数据能够更加全面地展示动态的过程,通过案例数据的整合也可从多角度对案例结论进行验证和解释,有助于提高理论的一般性与普遍性。因此本文运用多案例研究方法对服务外包多主体关系中的信任演进路径展开探讨。

2.2案例选择

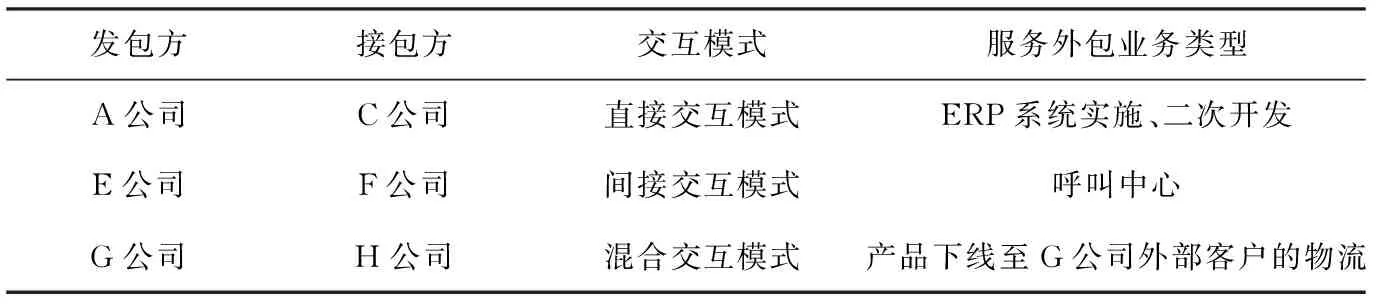

案例选择对于研究至关重要,本文依据典型抽样原则选择服务外包行业的典型性企业进行案例研究。为达到本文的研究目的,以便案例具有代表性,案例选择依据以下标准:①符合提出的三种主体交互模式;②每对合作企业的项目合作次数至少2次以上;③收集一手资料和二手资料比较容易,易于获取丰富的一手资料。本文最后确定案例数量为6个,为3对接发包企业,均符合提出的选择标准。表2为案例企业基本信息。

案例访谈对象选择标准:①外包项目直接参与者;②选择外包项目涉及多主体层级人员,以从不同视角获得案例资料;③直接参与维系发包方和接包方信任关系的人员;④访谈对象中的管理者,都选择至少两次参与过与同一企业合作的人。依据标准,选择了在行业内经验十分丰富的外包项目直接参与者为访谈对象,涉及普通员工、中层管理者和高层管理者等不同组织层次,其中的项目管理者都有两次以上与同一企业的项目合作经历,并直接参与了维系接包方和发包方的信任关系。

表2 案例企业基本信息

2.3数据收集

根据Eisenhardt数据收集原则[28],本文采用多种方式来收集数据,主要包括:①公司文档资料,如合同资料、内部会议记录、公司文件等;②正式访谈;③非正式沟通;④实地调研、参加公司项目会议。表3列出了案例资料收集情况。

表3 案例资料收集情况

在正式访谈之前,会针对不同企业和不同访谈人员提前设计好访谈提纲,正式访谈主要采用深度半结构化访谈,即根据访谈提纲、提问开放式问题。为保证资料的丰富性和全面性,每次访谈时间至少为1小时。每次访谈通常至少包含两位访谈者,分别负责访谈和记录。正式访谈后,将访谈和记录内容展示给访谈对象,访谈对象没有异议后,在访谈后一天内详细全面地整理出访谈内容,并通过电子邮件向访谈对象再一次核实访谈内容。此外,除正式访谈外,还通过电话、电子邮件等进行非正式沟通以及互联网搜索等方式获取资料。最后,把各种方式获取的数据与企业回顾性描述进行比较和匹配,以降低案例研究方法的主观性和回溯性偏差。

3 案例分析

3.1案例企业简介

3.1.1直接交互模式案例企业信息

(1)发包方A公司。发包方A公司的创始人李总在经营纸品贸易业务的小公司基础上创建了北京A1公司,李总重视企业信息化建设,从2009年开始实施应用ERP系统,将北京A1公司的业务数据与财务数据在ERP系统中实现同步,通过实施ERP来不断提升业务效率和管理规范化。随着业务规模和市场份额不断扩大,李总于2013年6月在天津武清开发区新建了A2公司,引进德国的全自动化纸品生产线和芬兰的纸卷自动化仓储管理系统,建成北方较大规模的复印纸加工基地,致力于为客户提供优质、高效的办公服务全面解决方案,主要业务涉及各类多功能办公用纸、静电复印纸等高档纸品的生产制造、市场开发、产品销售和仓储物流等。A2公司依托ICT技术,全面实施ERP、OA和HRS等企业管理信息系统,持续推进公司业务流程优化和信息化水平。

(2)发包方A公司的顾问B。B是A公司李总长期聘请的信息化管理顾问,两者合作始于2009年,主要合作内容是协助A1公司和A2公司实施ERP、OA和HRS等信息系统,推进企业信息化管理,顾问B与A公司合作关系紧密。

(3)接包方C公司。C公司成立于2012年8月,是一家私营股份制公司,位于北京朝阳区,总经理为王总。公司主营业务包括某品牌ERP软件销售、实施、开发以及服务,同时提供管理咨询、软件个性化开发服务和行业管理应用解决方案,旨在成为企业信息化服务商。

(4)C公司分包商C*。C*公司是C公司的分包商,也是该品牌ERP软件销售、实施和开发服务商,C*公司总经理技术出身,拥有丰富的行业技术经验。

发包方A公司和C公司的合作始于2012年10月,前后一共合作四次(截止时间为2015年8月25日),前三次为A1公司和C公司合作,第一次项目服务为ERP软件实施,增加供应链和财务模块,顾问B与C公司进行对接。第二次项目服务为数据迁移,第三次项目服务为ERP软件升级,增加了生产与计划管理模块。第二次和第三次合作项目顾问B并未参与。第四次为A2公司和C公司、C*公司合作,C公司把业务分包给C*公司,C公司的王总作为接包方项目总负责人,B代表发包方A2公司负责整个项目对接工作。项目内容包括ERP流程设计与系统上线实施、部分模块的个性化需求开发、ERP系统与自动仓管理系统(WMS)的集成、仓储物料的条码管理模块实施等。A公司与C公司的合作过程及其特点如图6所示。

图6 A公司与C公司的合作过程及其特点Fig.6 Cooperation process and characteristics between company A and company C

3.1.2间接交互模式案例企业信息

(1)发包方E公司。E 公司于2009年由两家大型国有电信企业合并而成,是一家综合电信运营商。E公司致力于为客户提供一站式信息化解决方案和客户定制化系统集成服务。E公司的呼叫中心是E公司的客服热线和重要的综合性服务窗口。E公司以人工服务台和自助服务方式为其外部客户提供全时段、零距离通信服务,外部客户可通过拨打免费热线进行业务咨询、业务办理、障碍申报和提出建议反馈等。

(2)接包方F公司。F公司成立于1999年,提供专业人力资源服务,主要业务包括劳务派遣、人事代理、管理咨询、人才推荐与测评等一站式人力资源服务。

对于E公司整个业务而言,呼叫中心不是核心业务,但不可或缺,属于支撑类和伴随性业务,呼叫中心是E公司面向其外部客户提供服务界面。E公司要通过呼叫中心将自身核心理念让外部客户了解和感知。E公司和F公司的合作关系始于2009年,E公司将呼叫中心外包给F公司,外包内容包括呼叫中心人员招聘(包括接收简历和面试)、现场管理(包括出勤和工效),F公司向E公司派遣人员,随时保证E公司对呼叫中心人员的需求,E公司对于核心业务采编、团队长、质检、培训和投诉都未外包。与F公司的外包合同每三年一签,目的是降低人工成本。

3.1.3混合交互模式案例企业信息

(1)发包方G公司。G公司是全球电子电气领域顶级公司,创立于1847年,是世界500强企业,业务遍及全球190多个国家,主要业务领域包括通信、工业、医疗、能源以及基础设施和城市建设等各大领域。G公司在中国员工总数超过32 000人,是中国最大的外商投资公司之一。G公司坚持技术创新,保持卓越的品质,不断强化品牌效应。

(2)接包方H公司。H公司创立于1890年,是全球最大的货运代理公司之一,是世界上最大的公共承运人。H公司旨在向全球提供高价值的综合物流服务,以专业的物流知识为客户提供量身定制的解决方案。主要业务领域包括海运、空运、陆运和行业物流解决方案、合同物流等。H公司的物流综合服务能力强,其空运、海运物流网络健全,且在全球主要港口设有办事处。H公司在中国员工超过3 000人,主要客户为世界500强企业和跨国企业。

G公司与H公司都是跨国企业,双方签署了全球物流战略合作框架,G公司将从产品生产线下线到仓储最后到外部客户的物流运输外包给H公司,从产品下线短驳到仓储中心,G公司和H公司主要进行直接交互,而从运输到外部客户环节,G公司主要通过客户反馈和H公司进行间接交互,直接交互过程和间接交互过程会相互影响,如其中一个过程交互效果不理想,则会影响整合过程,进而影响G公司和H公司之间的整体信任程度。

3.2案例分析

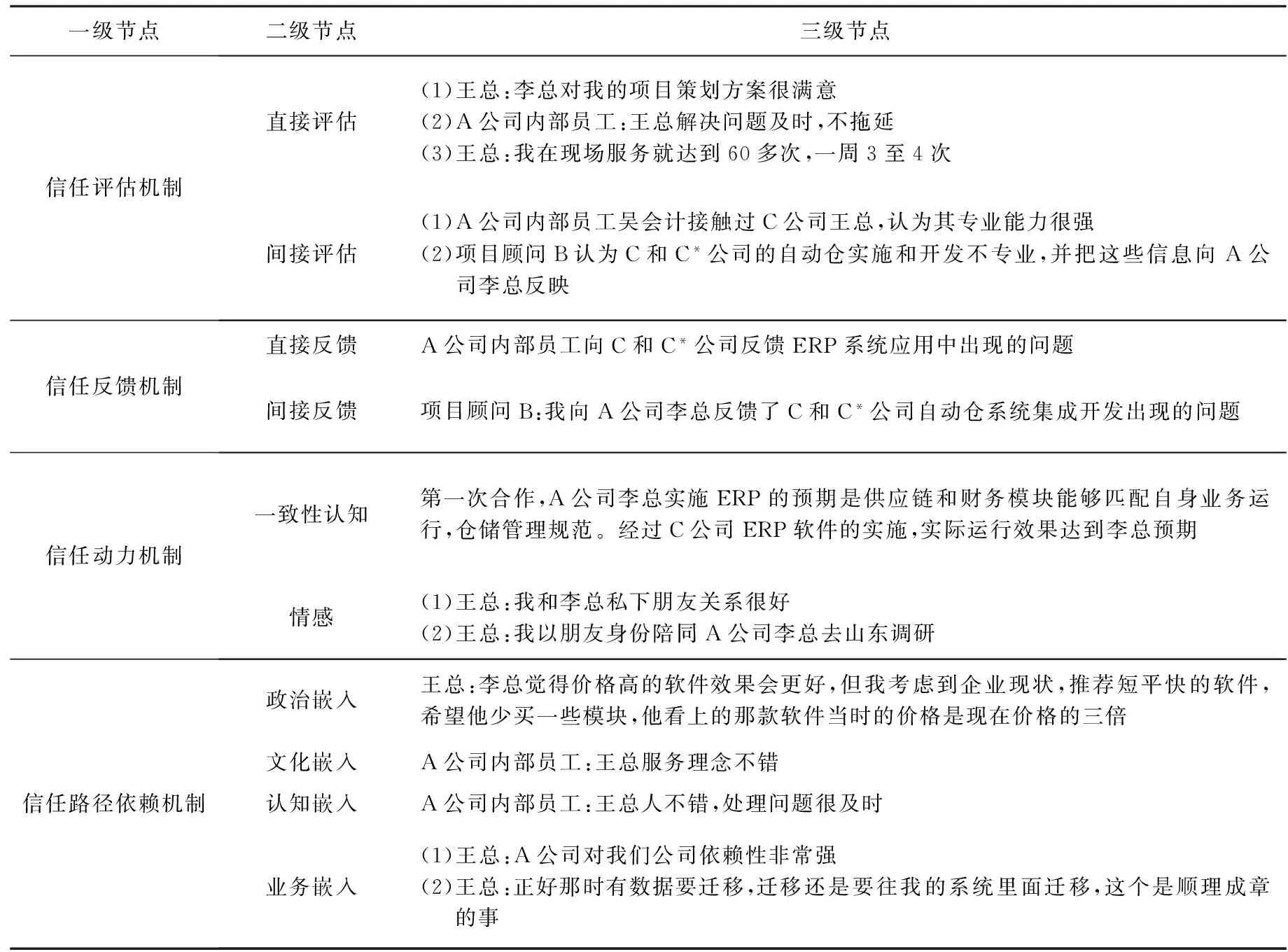

应用NVivo 10质性分析软件对数据资料进行编码分析,探索三种交互模式下的信任机制和信任演进路径的差异性问题,案例分析节点编码根据信任机制分析下设一级、二级和三级节点,案例内容分析编码分类参见表4,由此进行案例分析。

表4 案例内容分析编码分类

3.2.1直接交互模式下信任机制与信任演进路径分析

直接交互模式案例节点编码举例如表5所示。直接交互模式信任机制质性分析结果统计如表6所示,直接评估和间接评估参考点分别为59和3,前者参考点数量远远多于后者。可以看出直接交互模式评估机制主要表现为直接评估,合作前期的项目策划方案,合作中期的服务满意度、工作投入度、项目交付程度等都作为A公司对C公司的直接评估指标。直接反馈和间接反馈参考点分别为27和2,直接交互模式下反馈机制主要表现为直接反馈,A公司内部员工向C公司直接反馈,反馈信息主要是ERP系统应用过程中出现的各类问题。对于动力机制,A公司对外包业务有一个自我预期,C公司的实际服务能力达到自身预期,则形成一致性认知,能力信任程度增加。此外由于A公司李总和C公司王总私下朋友关系很好,经常沟通,情感成分会很多,如王总以朋友身份陪同李总去外地调研,情感成分会影响到评估和反馈的过程,并且促进善意信任的发展。路径依赖机制中业务嵌入、政治嵌入高于认知嵌入与文化嵌入。

表5 直接交互模式案例节点编码举例

表6 直接交互模式信任机制质性分析结果统计

(1)首次合作。C公司将自身实际服务能力直接反馈到A1公司内部员工。A1公司员工在C公司帮助下上线实施ERP系统,能够熟练操作ERP业务模块,通过实际操作的效果直接评估C公司实际服务能力,A1公司也形成了对C公司实际服务能力的认知。除了员工直接评估,顾问B也对C公司实际服务能力进行直接评估,并且会把评估结果反馈到A公司李总,即A公司李总通过顾问B对C公司实际服务能力进行间接评估。通过有关实际服务能力信息的反馈,对C公司实际服务能力进行评估,将合作前服务能力的预期与合作过程中实际服务能力进行对比,两者偏差小则会形成一致性认知,一致性认知会促进A1对B公司的能力信任,通过这个过程,能力信任程度逐步增强。A公司李总通过内部员工和顾问B的反馈信息进行间接评估,进而形成对C公司的整体信任。

因此,首次合作的信任演进路径是从内部员工和顾问B传递到A公司李总。

(2)持续合作。持续合作包括第二次和第三次合作。该阶段C公司和A1公司内部员工直接交互,C公司自身实际服务能力直接反馈到A1内部员工,A公司李总主要通过内部员工ERP效果信息反馈进行间接评估,评估结果再一次与合作前预期相对比,由于该阶段实施效果令人满意。因此,A公司李总认为评估结果和预期一致性程度比较高,形成一致性认知。通过这个过程,A公司李总主要通过内部员工的反馈信息进行间接评估,进而形成对C公司的整体信任。在该阶段,能力信任程度进一步增强。

持续合作的信任演进路径是从内部员工传递到A公司李总。

(3)深度合作。深度合作阶段即第四次合作。由于C*公司在项目培训和自动仓集成开发环节出现较多问题,影响了对C公司的评估。项目培训由C*公司负责,A2公司内部员工和顾问B发现C*公司培训并不专业,通过对C*公司评估结果与合作前预期相对比,发现实际服务能力远远比预期低,两者一致性程度很低,导致未形成一致性认知,对C*公司的能力信任程度降低,由于信任的传递性使得A2公司和顾问B对C公司的能力信任程度也相应降低。由于接包方C公司与C*公司属于首次合作,C公司对C*公司的现场培训实际能力评估低于预期要求,未形成一致性认知,C公司对C*公司的能力信任程度也降低了。在自动仓开发阶段,顾问B和A2公司内部员工对C公司和C*公司再次进行直接评估,顾问B把C公司和C*公司的实际服务能力反馈到A公司李总,李总据此进行间接评估,通过直接和间接评估,并与合作前预期进行对比,对C公司和C*公司的能力信任程度降低更多。李总和顾问B对C公司和C*公司总体实际服务能力评估并不理想,能力信任程度降低。

深度合作的信任演进路径是从内部员工和顾问B传递到A公司李总。

对于直接交互模式,接包方与发包方内部员工直接发生交互作用,发包方内部员工对接包方实际服务能力进行直接评估和直接反馈,将评估结果反馈到发包方管理者。通过这个过程,发包方内部员工将自己对接包方的信任传递给发包方管理者,发包方管理者进而对接包方的实际服务能力产生信任。因此,在直接交互模式下,信任的演进路径是从发包方内部员工到发包方管理者,最后到接包方,即信任演进路径为由内到外,如图7所示。

图7 直接交互模式下信任演进路径由内到外Fig.7 Trust evolution path from inside to outside in direct interaction mode

综上分析,提出研究命题:对于直接交互模式,其信任演进路径为由内到外。

3.2.2间接交互模式下信任机制与信任演进路径分析

间接交互模式下信任机制参考点如表7所示,直接评估和间接评估参考点分别为4和23,可以认为间接交互模式下评估机制主要表现为间接评估,E公司外部客户的服务满意度评价和投诉可以作为E公司对F公司的间接评估指标。而直接反馈和间接反馈参考点分别为0和26,间接反馈占主导地位。反馈机制主要表现为E公司外部客户反馈F公司呼叫中心客服代表的服务不专业、服务态度不好等信息。而对于动力机制,E公司都对外包业务有一个自我预期,例如减少投诉率、提高接通率和服务满意度等,F公司的实际服务能力达到自身预期,即形成一致性认知,能力信任程度增加。此外由于E公司和F公司间接交互,情感成分很少。对于路径依赖机制,存在三种嵌入类型,文化嵌入参考点为0,原因在于F公司派遣的呼叫中心客服人员在E公司的归属感不高,E和F双方的文化价值观认同度低。

表7 间接交互模式信任机制质性分析结果统计

双方在前期合作磨合阶段,E公司应用服务质量、效益和效率等指标来直接评估F公司派遣客服人员的实际服务能力,同时应用服务满意评价和投诉等指标来间接评估F公司的服务能力。信任反馈机制主要体现在服务满意评价和客户投诉等方面,据此E公司将预期与F公司的实际服务能力对比。双方合作1年多后F公司已经能够较好完成业绩、服务质量等指标,E公司对F公司形成了一致性认知,一致性认知促使能力信任程度增加。由于E公司和F公司并未直接交互,情感成分较少,使得善意信任程度比较低,双方后期合作中通过服务满意评价和投诉等来间接评估F公司的实际服务能力,主要通过外部客户投诉即信任反馈机制来管控F公司。E公司外部客户进行服务满意评价和投诉,或者打电话表达对某个呼叫中心人员的服务很满意,并会反馈至E公司管理层,此时信任演进路径为E公司外部客户传递给E公司员工及其管理层。

对于间接交互模式,接包方与发包方外部客户直接发生交互作用,与发包方发生间接交互作用。发包方外部客户对接包方实际服务能力进行直接的评估和反馈,将评估结果反馈到发包方处理反馈信息的内部员工,然后由内部员工反馈到管理者,即发包方外部客户将其对接包方的信任传递给发包方内部员工,再传递到发包方管理者,最后形成发包方与接包方之间的信任。因此在间接交互模式下,信任演进路径是从发包方外部客户到发包方内部员工,然后传递到发包方管理者再到接包方,即信任演进路径为由外到内再到外,如图8所示。

图8 间接交互模式信任演进路径由外到内再到外Fig.8 Trust evolution path from outside to inside to outside in indirect interaction mode

综上分析,提出研究命题:对于间接交互模式,其信任演进路径为由外到内再到外。

3.2.3混合交互模式下信任机制与信任演进路径分析

混合交互模式下信任机制参考点如表8所示,直接评估和间接评估参考点分别为20和16,直接评估和间接评估都很重要,直接评估指标包括服务满意度、响应时间等,而间接评估指标是G公司外部客户投诉。反馈机制中直接反馈和间接反馈参考点分别为13和12,两者都很重要,如G公司内部员工会向H公司反馈仓储物流环节出现的问题,同时G公司外部客户会投诉H公司运输超时、货物破损等问题。而对于动力机制,G公司想要优化物流流程、减少成本、提高物流效率,即具有自身预期,H公司实际服务能力达到自身预期,即形成一致性认知,一致性认知会促使能力信任程度增加。G公司运输部管理者和H公司运输部管理者很熟悉,私下朋友关系都很好,情感成分很多。路径依赖机制中四种嵌入类型都存在,业务嵌入和认知嵌入较多。

表8 混合交互模式信任机制质性分析结果统计

H公司通过短驳的方式将G公司产品从工厂运输到自己租赁的仓库,在这个过程中G公司和H公司直接交互,G公司内部员工对H公司进行直接评估,将直接评估结果汇总成KPI指标,G公司运输部管理者通过员工的反馈对H公司进行间接评估。H公司每月都能完成G公司设定的KPI指标并获得奖金,客户满意度高,说明直接评估和间接评估结果良好,能达到G公司的预期、形成预期和实际服务能力的一致性认知,使得能力信任维持在很高水平。该阶段的信任演进路径是从G公司内部员工传递到G公司运输部管理者。

从仓储中心运输到G公司外部客户的过程中,G公司会通过外部客户和H公司间接交互。由于货物破损、运输超时等问题,客户直接向G公司贸易部门400热线打电话,间接反馈H公司运输问题。通常情况下,反馈的都是负面信息,但是如果不反馈,G公司就会认为外部客户对H公司的服务很满意,没有反馈即正反馈。G公司会将外部客服投诉反馈给H公司运输部,H公司运输部能够比较好地解决问题并进行合理赔付,然后运输部再找实际运输车队进行索赔。G公司通过外部客户的反馈对H公司进行间接评估,由于H公司对G公司外部客户的投诉问题能够及时响应并妥善解决,信任间接评估结果与自身预期偏差不大,G公司可以接受,可形成一致性认知,将能力信任维持在较高水平。因此,间接交互过程中信任演进路径是从G公司外部客户传递到G公司内部员工,再传递到G公司运输部管理者,最后形成G公司对H公司的信任。

综上,混合交互模式的信任演进路径是直接交互模式和间接交互模式的模式组合,且两种路径是相互影响的。直接评估和间接评估的结果最终反馈到发包方管理者,形成对接包方的综合信任评价。信任演进路径存在两种:由内到外和由外到内再到外,即混合交互模式信任演进路径表现为内外互动,如图9所示。

图9 混合交互模式信任演进路径内外互动Fig.9 Internal and external interaction in the trust evolution path of mixed interaction mode

综上分析,提出研究命题:对于混合交互模式,其信任演进路径为内外互动。

4 研究结论与展望

本文采用多案例研究方法,选取三对案例分别对应直接交互模式、间接交互模式和混合交互模式,研究结果表明:主体交互是影响信任动态变化的前置要素,不同主体交互模式会导致信任机制具有不同的表现形式,进而形成信任演进路径的差异性。

案例分析结果显示,直接交互模式中信任机制主要是直接评估与直接反馈,动力机制中一致性认知与情感相对较高,路径依赖机制中业务嵌入、政治嵌入程度高于其他主体交互情境,这表明直接交互过程中信任的建立相对较快,双方从计算信任较快向善意信任发展,较易形成互惠、共赢的合作关系,嵌入程度较高。间接交互模式中信任机制主要是间接评估与间接反馈,动力机制中情感远低于其他主体交互情境,而路径依赖机制中文化嵌入远低于其他主体交互情境,这表明间接交互过程中信任的建立相对缓慢,且较难建立起善意信任,更多表现为计算信任和能力信任。混合交互模式中直接、间接的信任评估与反馈机制兼容共存,动力机制中一致性认知表现高于情感,横向对比低于直接交互情境,表明信任的建立相对较快,容易形成一致性认知,有形成善意信任的可能性。

在信任演进的过程中存在跨组织、跨层级多主体之间的互动关系。直接交互模式案例中多主体涵盖发包方、接包方管理决策层、项目主管、项目顾问以及发包方内部员工、分包商即实际实施和开发的项目成员,从发包方底层员工到团队管理者以及发包方和接包方企业管理者;间接交互模式案例中主体涉及发包方和接包方管理者、呼叫中心队长、接包方派遣客服代表和发包方外部客户。混合交互模式案例中主体包括发包方物流部管理者、接包方运输部管理者及其团队、发包方内部员工和外部客户。直接交互模式、间接交互模式和混合交互模式的信任演进路径分别为从内到外、从外到内再到外以及内外互动。不论是哪种交互模式,信任演进路径都始于接包方直接服务所接触的相关界面人员(可能是发包方内部员工、外部客户或者两者都有),即信任从界面层级主体(外包活动执行层)传递到上一层级主体(发包方外包项目管理者),再到决策层级主体(发包方决策层管理者),最后形成对接包方的总体信任。因此可以认为服务外包多主体互动关系中界面层级交互人员的信任是基础条件,接包方认真及时解决与其直接交互人员的问题,为其提供专业服务,提高直接交互人员的满意度至关重要。多主体关系中会形成多层级的信任链,信任链可以跨越同一组织从低层向高层级传递,也可以在同一层级传递。信任主体层次越多,其信任链较长,信任评估与反馈越相对滞后,一旦形成了认识一致性和情感信任,则较易出现较高的信任路径依赖倾向。

本研究的局限性和研究展望有两点:①选择的样本都属于服务外包行业,为提高研究结论的普适性,后继研究可选择其他行业样本,将服务外包行业与其他行业进行对比研究。②对于每种主体交互模式,本文只选择了一对发包方和接包方样本,后续研究希望能够增加样本数量,以减少研究结论的片面性。

[1]Niazi M,Ikram N,Bano M,et al.Establishing trust in offshore software outsourcing relationships:An exploratory study using a systematic literature review[J].IET Software,2013,7(5):283-293.

[2]Babar M A,Verner J M,Nguyen P T.Establishing and maintaining trust in software outsourcing relationships:An empirical investigation[J].Journal of Systems and Software,2007,80(9):1438-1449.

[3]Heiskanen A,Newman M,Eklin M.Control,trust,power,and the dynamics of information system outsourcing relationships:A process study of contractual software development[J].The Journal of Strategic Information Systems,2008,17(4):268-286.

[4]Stoel M D,Muhanna W A.The dimensions and directionality of trust and their roles in the development of shared business-IS understanding[J].Information &Management,2012,49(5):248-256.

[5]李靖华,阮绍平.我国软件企业外包信任关系的路径演变分析——对杭州的多案例研究[J].科学学研究,2012,30(3):407-416.

[6]McAllister D J.Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations[J].Academy of Management Journal,1995,38(1):24-59.

[7]Lewicki R J,Bunker B B.Trust in relationships:A model of development and decline[M]// Bunker B B,Rubin J Z.Conflict,cooperation and justice.San Francisco:Jossey-Bass,1995:133-173.

[8]寿志钢,杨立华,苏晨汀.基于网络的组织间信任研究——中小企业的社会资本与银行信任[J].中国工业经济,2011(9):56-66.

[9]谭云清,李元旭.接包企业的信任、任务承诺对发包商合作的影响——来自在华国际服务外包企业的证据[J].经济管理,2011(7):39-44.

[10]Rousseau D M,Sitkin S B,Burt R S.Not so different after all:A cross-discipline view of trust[J].Academy of Management Review,1998,23(3):393-404.

[11]Huang Y,Wilkinson I F.The dynamics and evolution of trust in business relationships[J].Industrial Marketing Management,2013,42(3):455-465.

[12]Hou Y,Xiong Y,Wang X,et al.The effects of a trust mechanism on a dynamic supply chain network[J].Expert Systems with Applications,2014,41(6):3060-3068.

[13]鄢章华,滕春贤,刘蕾.供应链信任传递机制及其均衡研究[J].管理科学,2010,23(6):64-71.

[14]Connelly B L,Crook T R,Combs J G,et al.Competence- and integrity-based trust in interorganizational relationships:Which matters more?[J].Journal of Management,10.1177/0149206315596813,2015.

[15]Zhong W,Su C,Peng J,et al.Trust in inter-organizational relationships:A meta-analytic integration[J].Journal of Management,2014,10(9):729-730.

[16]Hedstrom P.Dissecting the social:On the principles of analytical sociology[M].New York:Cambridge University Press,2005.

[17]Liu Y,Luo Y,Liu T.Governing buyer-supplier relationships through transactional and relational mechanisms:Evidence from China[J].Journal of Operations Management,2009,27(4):294-309.

[18]代春艳,杨艺.虚拟项目团队成员信任评估模型[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2007,24(1):72-75.

[19]Geister S,Konradt U,Hertel G.Effects of process feedback on motivation,satisfaction,and performance in virtual teams[J].Small Group Research,2006,37(5):459-489.

[20]Gray J A.Brain systems that mediate both emotion and cognition[J].Cognition &Emotion,1990,4(3):269-288.

[21]Chowdhury S.The role of affect-and cognition-based trust in complex knowledge sharing[J].Journal of Managerial Issues,2005,17(3):310-326.

[22]Komiak S X,Benbasat I.Understanding customer trust in agent-mediated electronic commerce,web-mediated electronic commerce,and traditional commerce[J].Information Technology and Management,2004,5(1/2):181-207.

[23]曹瑄玮,席酉民,陈雪莲.路径依赖研究综述[J].经济社会体制比较,2008(3):185-191.

[24]Weiss L.Collection and connection:The anatomy of knowledge sharing in professional service firms[J].Organization Development Journal,1999,17(4):61-77.

[25]Yin R K.Case study research:Design and methods[M].3rd ed.California:Sage Publication,2002.

[26]Eisenhardt K M.案例研究方法:理论与范例——凯瑟琳5艾森哈特论文集[M].北京:北京大学出版社,2012:33-37.

[27]Eisenhardt K M.Building theories from case study research[J].Academy of Management Review,1989,14(4):532-550.

[28]苏敬勤,李召敏.案例研究方法的运用模式及其关键指标[J].管理学报,2011,8(3):340-347.

A Multi-case Study on Trust Evolution Path of Multi-agent Relationship in Service Outsourcing

ZHANG Pei,WANG Chun-yan

(School of Economics and Management,Hebei University of Technology,Tianjin 300401,China)

The differences between service interfaces and transaction interfaces lead to direct,indirect and mixed agent interaction modes of outsourcing relationship.This study tries to reveal deeply inherent principle of the dynamic trust evolution in multi-agent relationships in service outsourcing through the research on the differences in the trust mechanism and evolution path in different agent interaction modes.By applying content analysis to encode three sets of case data,the research shows that the agent interaction mode is the key pre-conditions to the dynamic change of trust,and the different interaction modes lead to the differences in the four trust mechanisms,which then form different evolution paths.The evolution paths of the direct,indirect,and mixed interaction modes are from inside to outside,from outside to inside to outside,and the interaction between inside and outside.

service outsourcing relationship;trust mechanism;agent interaction mode;trust evolution path

2015-12-14

河北省自然科学基金项目“服务外包多主体关系中信任的动态演进与作用机制研究”(G2014202106)

张培,女,河北邯郸人,河北工业大学经济管理学院副教授,硕士生导师,博士,研究方向为服务外包与复杂系统、信任与多主体网络;王春艳,女,河北沧州人,河北工业大学经济管理学院硕士研究生,研究方向为服务外包与复杂系统。

F273

ADOI编码:10.7511/JMCS20160207