巴音戈壁盆地因格井地区铀成矿条件分析

王俊林

摘要:本文通过对因格井地区铀源、构造、古气候、地下水等条件方面的分析,认为整体对铀成矿较为有利,其中目的层沉积特征研究是本区的铀矿勘查的关键,并指出本区铀矿勘查的工作方向。

关键词:因格井;巴音戈壁组上段;铀成矿条件

1. 地质概况

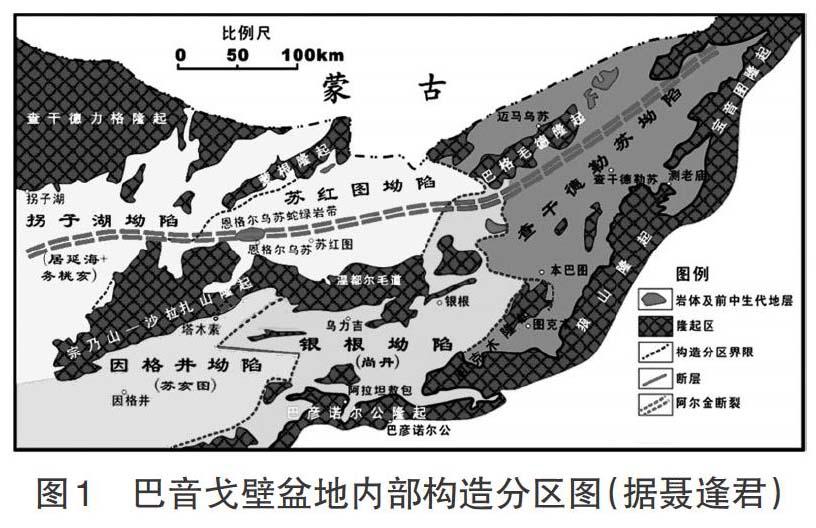

巴音戈壁盆地是我国北方一个中新生代盆地,由多个隆起和坳陷组成的“隆拗相间”的构造格局(图1),其中因格井地区位于盆地南西部的因格井坳陷北缘,北临宗乃山隆起,其为巴音戈壁盆地中央隆起的西段,由多期次的岩浆岩构成,其中二叠纪、志留纪花岗岩及二叠纪花岗闪长岩所占比例大于80%。沉积盖层发育有侏罗系、白垩系和第四系,白垩系是盖层的沉积主体,白垩系又分上、下白垩统,下白垩统分为巴音戈壁组上、下段。

2. 含铀层位地质特征

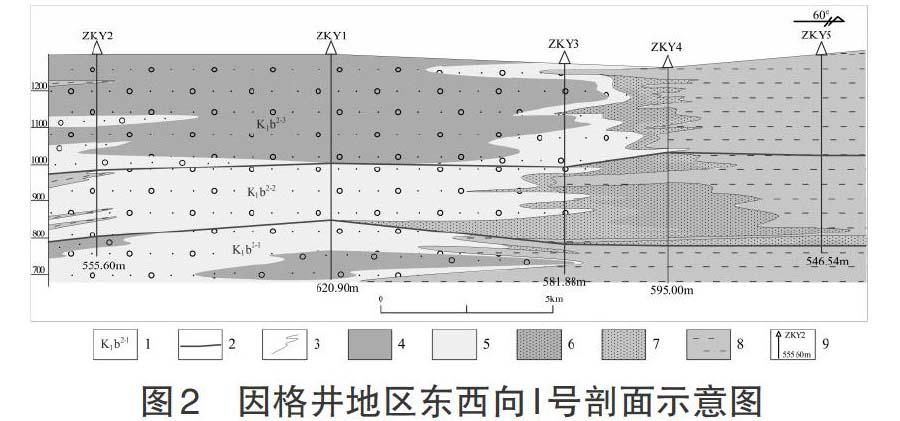

下白垩统巴音戈壁组上段为区内的主要含铀层位,是一套扇三角洲——湖泊相沉积。据钻孔测井曲线、岩石组合等特征,巴音戈壁组上段可进一步分为下(K1b2-1)、中(K1b2 -2)、上(K1b2-3)三个岩段(图2)。

1. 巴音戈壁组上段岩段编号;2. 岩段界线;3. 岩性界线;4. 红色含砾粉砂岩;5. 绿色含砾粉砂岩;6. 黄色、红色氧化砂岩;7. 灰色砂岩;8. 灰色泥岩、粉砂岩;9. 钻孔、孔号及孔深

第一岩段(K1b2-1):埋深一般大于500m,在区内具有唯一的(东部Y6井附近)(图3),由沉积中心向外依次为湖相、扇三角洲相,湖相泥岩中多见水下泥石流沉积及液化变形、滑塌构造,扇三角洲相中前缘亚相不发育,平原亚相分布面积较大,碎屑物分选性、磨圆度均较差,多为次棱角状,以杂技支撑为主。说明此时研究区内表现为欠补偿性沉积,沉积物快速堆积,分异较差。

第二岩段(K1b2-2):埋深一般大于300m,具有东、西两个沉积中心(图3),由沉积中心向外依次为湖相、扇三角洲相,湖相沉积以深灰色泥岩为主,多发育水平层理,扇三角洲相前缘亚相非常发育,在东部沉积中心附近扇三角洲相前缘亚相砂体最宽处大于15km,砂岩碎屑物分选性、磨圆度为中等-好,多为次棱角状,以颗粒支撑为主。说明此时研究区内地质环境相对稳定,碎屑物沉积速度适中,分异较好。据区内典型矿床资料,铀矿化主要产于该岩段的黄色氧化砂岩与灰色泥岩的接触部位。

第三岩段(K1b2-3):一般直接出露地表,同样具有东、西两个沉积中心,由沉积中心向外依次为湖相、扇三角洲相,湖相沉积多见灰白色泥灰岩,扇三角洲相前缘亚相发育较差,宽度一般小于3km,且砂体厚度较薄。平原亚相分布面积较K1b2-2期大。说明此时研究区内湖泊进入萎缩阶段,水体变浅,湖水对流体携带物的分异作用减弱。

3. 铀成矿条件分析

(1)铀源

研究区的物源和铀源均为北部的宗乃山隆起,该隆起主要由二叠纪的花岗岩和花岗闪长岩组成,铀含量为4.28×10-6~15.8×10-6,平均含量为9.49×10-6,具有较高的含铀性(刘杰,2010)。在巴音戈壁组上段沉积时可提供富铀的物源供给,使地层铀含量整体较高,达到铀的预富集目的;巴音戈壁组上段沉积后,富铀的花岗岩岩体也保证了区内铀源的供给。

(2)构造运动对铀矿化的影响

构造运动使研究区形成一系列断陷湖(聂逢君等,2012),并沉积了一套扇三角洲—湖相沉积,为铀的富集成矿提供了空间;后期的挤压抬升使目的层长期暴露地表,便于含铀含氧水的进入,也使研究区北部的岩浆岩区始终处于隆起状态,有利于风化剥蚀作用进行,有利于铀的活化迁移。

(3)古气候对铀矿化的影响

目的层沉积时,为干旱、湿热交替出现的古气候(焦养泉等,2012)。由图4可知,扇三角洲平原亚相中的绿色类岩石较红色类岩石的还原能力要高,固推断K1b2-2期的古气候条件较K1b2-1、K1b2-3期都要潮湿,可在局部发育植被,为目的层贡献一定的还原剂;早白垩世以来,研究区内一直以干旱、炎热气候为主,则有利于蚀源区铀的活化、迁移。

(4)地下水对铀矿化的影响

巴音戈壁组上段砂体由盆缘向凹陷中心逐渐尖灭,相变为湖相泥岩,且区内的构造多为挤压性构造,导水性能较差,因此目的层内的地下水几乎没有径流排泄渠道,只能依靠蒸发作用等向上的方式排泄,致使研究区内地下水矿化度逐渐升高,矿床地下水铀含量15×10-5g/l~26×10-5g/l,最高32.00×10-5g/l,最低4×10-5g/l,地下水自由氧浓度一般为1mg/l~3mg/l,Eh值为+280mv~+400mv,地下水的富铀、富氧有利于层间氧化带前锋线的向前推进,使早期预富集的铀进一步活化、迁移,重新富集。

(5)目的层沉积特征对铀矿化的影响

巴音戈壁组上段的第一、第三岩段中扇三角洲前缘亚相均不太发育,只有第二岩段发育扇三角洲前缘亚相,扇三角洲前缘亚相特殊的地层结构对本区的铀矿富集极为有利:

①扇三角洲前缘亚相以泥、砂频繁互层为主要特点,具备形成层间氧化带型砂岩型铀矿的必要条件——“泥—砂—泥”地层结构。

②目的层沉积时,古气候环境以干旱炎热为主,时有湿热气候波动,因而在地层中炭屑等有机质含量相对较低,砂岩中的还原剂不能完全满足氧化——还原反应所需,泥岩中的有机碳的含量比砂岩要高(图4),另外据聂逢君等人的研究,巴音戈壁组上段泥岩中发育大量隐晶质的黄铁矿,因此巴音戈壁组上段的灰色泥岩有较强的还原能力,可在泥、砂界面形成一种特殊的氧化带前锋线,使铀富集成矿。另外泥岩本身对矿物质有一定的吸附能力,对铀的富集有积极作用。

4. 结论

(1)本区铀源、构造、古气候、地下水等条件对铀成矿均较为有利,目的层沉积特征研究是本区的铀矿勘查的关键。

(2)巴音戈壁组上段的灰色泥岩层在铀矿富集过程中起着双重作用:即隔水顶底板及提供还原剂,因此区内的铀矿化主要产于氧化砂体与灰色泥岩之间形成特殊的氧化——还原过渡带内。

(3)发育灰色泥岩的湖区边缘是铀成矿的有利部位,可作为本区铀矿勘查工作的重点。

参考文献:

[1] 聂逢君等,巴音戈壁盆地构造演化、沉积体系与铀成矿条件研究.东华理工学院,2012.

[2] 刘杰,巴音戈壁盆地塔木素铀矿床特征及铀来源探讨.东华理工学院,2010.

[3] 焦养泉等,巴音戈壁盆地塔木素地区含铀岩系层序地层与沉积体系分析.中国地质大学(武汉),核工业二〇八大队,2012.