依托校企深度融合机制的交通运输专业创新人才培养实践教学改革探究

李佳洋,肖 倩,成 鹰,潘 峰

(沈阳大学 信息工程学院交通运输系,辽宁 沈阳 110044)

依托校企深度融合机制的交通运输专业创新人才培养实践教学改革探究

李佳洋,肖倩,成鹰,潘峰

(沈阳大学 信息工程学院交通运输系,辽宁 沈阳 110044)

通过分析目前高校交通运输专业面临的新形势,以及现行高校交通运输专业实践教学环节与创新应用型人才培养契合度较低的现状,探究了依托校企深度融合的交通运输专业应用型人才培养新模式。倡导以本科学生为主体的创新性实验改革,形成“企业命名班”“教学工厂”等新型校企合作模式,这将有利于充分调动学生在学习过程中的主动性和创造性,培养学生的创新意识和实践能力,提升大学生的创新创业思维,服务地方经济和社会发展。

校企融合;创新人才;实践教学改革;企业命名班;教学工厂

创新是民族之魂、国家之根、发展之本。在大众创业、万众创新的时代背景下,高校应主动适应形势发展要求,扎实推进创新创业教育改革,以培养学生创新精神、打造创新创业人才队伍为己任,并坚持以提高质量、促进就业、服务发展为导向,努力寻求人才培养新模式、新思路,增强人才培养与企业需求以及社会公共服务相适应、产学研深度融合的应用型人才培养能力,全面提高人才培养质量,努力造就大众创业、万众创新的生力军。

一、交通运输专业面临的新形势

在大众创业、万众创新的新时期,各高校应审时度势,充分发挥专业人才培养的优势,并利用好地方经济发展需求、地方产业结构特征、地方产业集群等优势,树立“立足地方经济、服务全行业、面向全社会”的发展目标,坚定不移地为地方经济发展服务。围绕这一目标,高校应该把握高等教育教学结构调整机遇,积极推进学校转型发展,大力培养综合素质高、动手能力强的创新应用型人才,实现学校创新人才培养、学科专业建设、科学研究等方面与区域经济社会发展深度融合。

交通运输业是国民经济的基础与支柱产业,在国家经济发展中起着重要的作用。目前,国家倡导大力发展综合交通运输体系,加快高速铁路建设,完善城市轨道交通,提升航空客运货运能力。综合交通运输体系正向着大型化、专业化、综合化的方向发展。在新形势下,高校本科交通运输专业应大力培养交通运输方面的创新应用型专业人才,为国民经济以及交通运输行业发展提供充足的创新人才储备资源。

对交通运输专业学生创新能力的培养,应“以深化基础理论课、强化实践教学环节、提升学生创新意识、提高学生创新能力“为基本原则,建立具有自身特色的交通运输专业创新人才培养方案。创新人才培养需要强化创新创业实践,加强实验教学资源建设和科技创新资源共享,搭建符合地方经济发展需求的创新实训平台,建立校企深度合作的全方位实训平台。

二、现行实践教学存在的问题

交通运输专业作为传统专业,在课程设置、人才培养、教学目标、实践教学环节等方面都已经比较完善。然而,在“大众创业、万众创新”的新形势下,高校本科交通运输专业原有的实践教学环节与创新应用型人才培养目标之间还存在一定的差距。根据对现有高校交通运输专业人才培养模式、课程体系、教学方法等多方的调查分析,在现行的实践教学环节中仍存在如下几方面问题:

(1)现行人才培养模式缺乏校企合作平台。目前,高校交通运输专业人才培养大多是以学历教育为本位的理论化教育模式,这就造成了理论性知识偏多,实践性知识偏少;基础性知识偏多,应用性知识偏少;专业课程设置及教学内容与行业实际脱节,与用人单位的要求存在一定的差距。专业人才培养体系建设缺乏与相关行业的密切合作。目前许多高校设置的应用性专业与相关行业的联系、合作不够紧密,或合作缺乏长期性和经常性,这就导致了目前许多技术性较强的企业人才紧缺,而大学生又就业无门的现象。

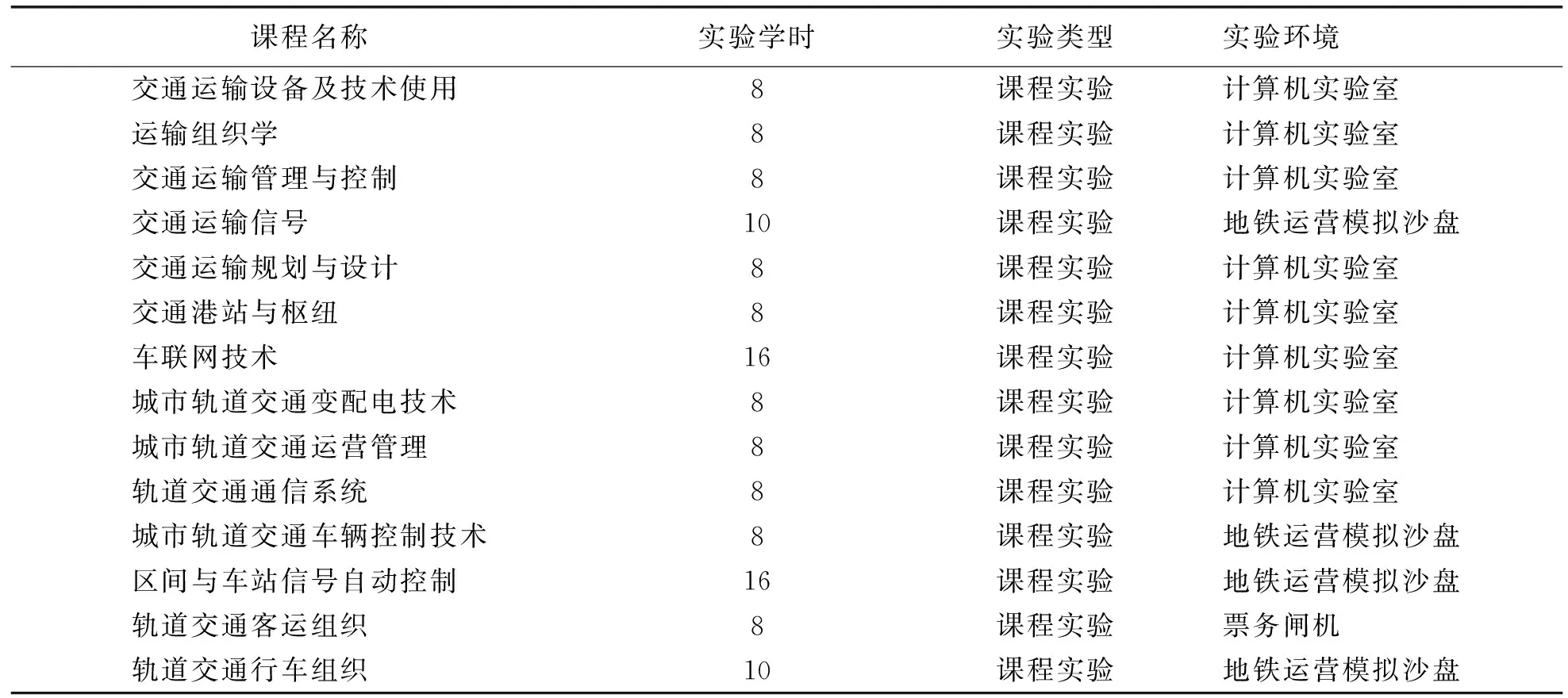

(2) 实践教学体系不完善。交通运输专业具有实践与理论相结合、以课堂理论教学为基础、以实践教学促进理论知识的掌握、以提升学生动手实践能力的特点。特别是在大众创业、万众创新的新形势下,对交通运输专业的实践教学环节提出了更高的要求。然而,目前国内各高校尤其是地方高校交通运输实验教学仍不完善,特别是交通运输实验设备较弱,可以进行的实验较少。以沈阳大学交通运输实验室为例(见表1),目前实验室仅有“地铁运营模拟沙盘”一套、票务闸机一套,多个课程实验以及课程设计在同一实验设备上进行,更多的课程实验只能选择在计算机机房完成。一方面,教学沙盘的功能没有充分发挥,可以支持的实验课程较少;另一方面,交通运输专业的教学设备购置成本过高,也是制约交通运输专业实验室建设的一个因素。一部分通过计算机模拟软件或资料收集的实践教学环境,势必对学生的专业实践能力以及创新能力、创业思路的提升造成阻碍。

表1 沈阳大学交通运输专业实践教学及环境

(3) 毕业实习环节没有被充分利用。毕业实习的目的是锻炼学生实践技能,培养能满足社会需求的、具有理论与实践技能的综合型人才。但是,根据专业教学计划,交通运输专业的毕业实习被安排在第8学期初、毕业设计(论文)开始之前进行,共1周。时间较短,又无制约机制,所以从企业角度,不愿意接收学生参与在研项目,更不愿意花费现有资源培养学生。从学生角度,对毕业实习的重要性认识不足。目前,毕业生一般都选择自主就业,就业去向也呈现多样化的趋势。高校教学也朝着重基础、宽口径的趋势发展,有不少学生毕业后只是从事相关专业的工作,实习内容与学生今后的工作内容并没有直接的联系。因此,很多同学认为,毕业实习只是一门实践课程,一般都可以通过,应付一下就行。所以有相当一部分学生实习的积极性不高,应付了事,甚至出现少数学生逃避实习,在实习过程中弄虚作假,很难完成教学大纲所要求的内容,难以保质保量完成毕业实习任务。

(4) 毕业设计内容过于偏向理论化。目前,在高校交通运输专业的毕业设计选题中,不仅指导教师所提供的题目过于偏重理论化,学生的选题也是如此。图1列出近几年沈阳大学交通运输专业学生选择的毕业设计题目类别。从图1中可以看出,学生倾向于选择理论选题、调研类的选题或者系统设计类的选题。因为这类题目可借鉴的内容和资料多,耗时较少,可以用较短时间完成,其他时间用来求职找工作。但是,学生忽略了15周这么长的时间做这个课题的实际意义。并没有把毕业设计当作锻炼自己实践能力、将四年大学学习的理论知识转化为实践能力的机会。同样,校企合作项目所选的人数较少,根源在于学生基础理论知识不扎实,如果进行这类项目通常都需要学生自学很多知识作为补充。而且,校企合作项目研发周期长,研发压力大,这也是学生望而却步的一个原因。

正因为以上种种问题的存在,导致交通运输专业创新应用型专业人才的培养目标难以实现,培养出的高校毕业生行业生存能力差,与企业急需人才素质相差甚远。因此,为了适应全新的、更加科学的创新型的教学模式,高校教师应该针对以上问题提出创新方法,加强校企、校地联络,探索协同育人机制,打通一级学科基础课程,形成跨专业交叉培养创新创业人才新机制。

图1 学生选择的交通运输专业毕业设计题目类别

三、加强校企深度合作的实践教学改革措施

为实现创新应用型人才培养目标,迫切需要交通运输专业进行实践教学的改革,以加强校企合作、增强实践教学为突破口,增强学生实践能力,拓宽就业渠道。实践教学内容应以社会(企业)需求为导向,遵循“懂规划、善管理、会操作”特色型人才的培养目标。在深入调研我国主要交通运输院校培养模式的基础上,立足学校现有的教学资源和特色专业建设可能争取到的条件,探索课内与课外实践环节相结合,校内实验与校外实习相结合,加强校企多角度、多层面、多途径的深度合作,以协同育人为共同目标的应用型人才培养模式,建立适应各高校交通运输专业特点的“多位一体”实践教学体系,不断提升学生“学习、实践、创新、就业和创业”五大素养。

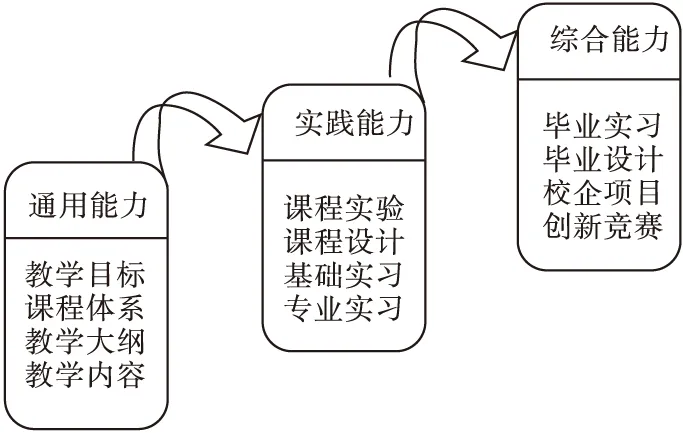

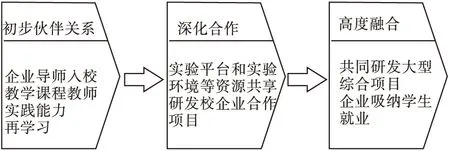

因此,高校与企业需要深度合作,共同制定培养方案,企业参与校内的课堂实验教学以及由企业主导的实践实习环节,这种深度融合方能达到协同育人目标。校企深度融合机制主要有三个层面,如图2所示。由此,以校企深度合作机制为依托的交通运输专业实践教学改革措施应包括以下四个方面:

图2 校企深度融合协同育人的三个层次

(1)“三能力”夯实交通运输专业创新型人才培养模式的宽度。交通运输专业创新应用型人才培养必须将科学理论与交通运输实践紧密而有机地结合起来。“一专多能”,建立“T”型知识结构,开阔学生视野,变被动学习为主动,增强对本学科本专业的信心,提升学习兴趣,主动扩充本专业领域的知识,形成丰富的专业知识库。因此在新的体制机制下,由高校与企业共同制定培养目标、人才规格、课程体系、教学内容、管理制度和评价方式,形成“三个能力”的人才培养模式。在一个培养的周期内,将高素质技术技能人才分为通用能力、实践能力、综合能力三个层次,按照由低级到高级、单一到复合,通过课堂的讲练结合、企业实践等学习方式,培养高素质、高技能人才。“三能力”的培养必须由高校与企业共同研讨其支撑环节,具体各能力的支撑环节见图3所示。“三能力”的创新应用型人才培养模式是以行业需求为导向,结合学校教学活动特点,由学校教学部门与企业人才管理部门共同探讨而制定的。该人才培养模式既要符合国家教育部规定的交通运输专业培养目标,又要满足交通运输企业人才需求。培养的人才既有扎实的专业理论知识,又有丰厚的实践经验;既可以达到本科毕业生的学习目标,又有开拓的创新思维。在三段能力融合环节,通过“通用能力+实践能力+综合能力”的深度融合,从而达到培养过程的阶段性、技能培养的递进性和教学管理的灵活性。

(2)合理有效安排实践教学环节,引入企业导师模式。交通运输专业培养创新应用型人才,应在实践教学的课时安排上更加有所侧重,合理安排课堂理论教学与课程实验环节比例,使学生通过实践教学更好地理解课堂教学内容,深化理论知识。同时,实践教学应该贯穿整个理论教学全过程,实践环节学时比例应该随着核心专业课的要求而提升。课程实验、集中实践环节内容的设计与学时安排,可以引入企业导师,与校内课程教师共同完成。一方面企业导师将专业实践知识教授给学生,以弥补专业课程教师实践能力薄弱的问题。另一方面学生可以尽早接触企业实践,加深对理论知识的掌握,了解理论知识可以如何应用,引发对理论知识学习的兴趣,提升理论知识与实践知识结合及转化的能力。图4为沈阳大学交通运输专业实践教学环节课时比例图,图5为实践教学环节企业导师与课程教师指导学时比例图。由此可以看出,企业参与实践教学环节比例随着学习深入而逐渐增加,实现高校与企业的课堂教学融合。

图3 “三能力”及支撑

图4 沈阳大学交通运输专业实践教学环节课时比例

图5 实践教学环节企业导师与课程教师指导学时比例

(3)以“企业命名班”为依托,实现资源共享、共同培养。搭建综合实践基地,充分利用企业的社会资源,形成学校和企业的设备、技术的优势互补,资源共享,以解决校内实验环境不足的问题。建立综合实践基地不仅仅是带领学生到企业去参观,还应该包含多层次的合作。学生可以到企业实地参与企业项目的研发,校内教师通过实践基地扩充自身的实践能力。同时,实践基地也是大学生创新创业项目孵化器,是创新思想形成的重要场地。综合实践基地可以使学生完成理论知识到实践知识转化,同时可以扩宽思路,提升自我创新创业素养,顺利完成学校与社会的衔接和过渡。

成立以企业命名的班级,构建“2+2”实践教学模式,即前两年以课程实验教学为主,后两年以企业实践为主。这种模式使企业实践贯穿于整个四年本科学习中,实现课堂理论与企业实践有机结合,并真正实现协同育人机制,提高创新应用型人才的培养质量,使毕业生的社会接受度大大提高。同时,还可以聘请行业企业的董事长、总经理、工程师和高级管理人员走进学校、走进课堂,让学生及时了解企业发展对人才的需求,准确把握自身职业素质塑造的方向和职业发展的定位,打造“校中有企,企中有校”的办学格局。

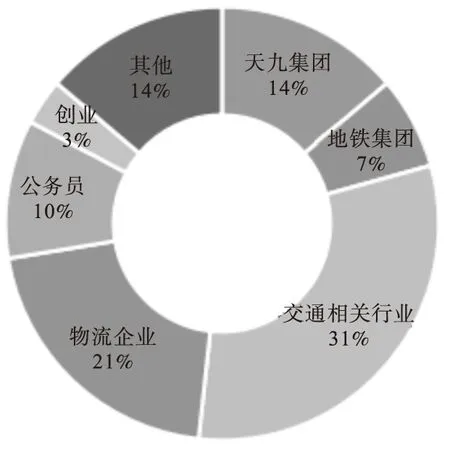

沈阳大学交通运输专业“天久交通班”为2011级交通运输专业班级,是首批沈阳大学与天久集团共同创建的以企业命名的试点班级,目前该班级学生已经毕业。从学生的就业情况来看,企业命名班的作用已经发挥出来。该班级共29名同学已经全部就业,有4人经过毕业实习及考核留在天久集团工作,2人在地铁运营集团就职,9人在交通规划及运营相关企业就职,6人进入物流企业工作,3人考取公务员,4人于其他企业就职,1人创业,如图6所示。从这些数据可以看出,该班级就业状况良好,而且能够在与本专业相关或相近行业寻求到就业机会,从就职单位的反馈来看,普遍认为专业知识较为扎实,动手能力较强,学习能力较好,有较大发展空间。

图6 沈阳大学“天久班”学生就业情况

(4)探索“教学工厂”模式,开启校企合作新形式。引入并改进“教学工厂”模式,保留教学工厂模式的前三阶段,即阶段一:高校和企业初步建立和形成伙伴关系,尽可能多地吸纳先进企业的技术和资金,全面模拟企业环境和教职员的专业培训工作;阶段二:在深化与企业合作的基础上,高校全年不间断地配合企业的需求开展项目教学,安排学生参与项目的开发和建设;阶段三:高校开始着手系统专能的开发,并致力于大型综合项目的开发和设计(如图7所示)。以学校学生和企业共同开发项目为实训课程内容,学生得到锻炼,企业收获产品,是一种双赢的教学模式,适用于创新应用型技术人才的培养。改进的“教学工厂”教学模式是高校与企业合作的最高级形式,该模式的构建以高校与企业紧密合作为基础,在教学过程中引入企业导师进入教学实践环节,既是课堂教学的补充,又可以提升学生的动手实践能力。将“教学工厂”逐渐提升为共用实验平台,达到资源共享,共同研发校企合作项目。通过校企合作项目带动学生专业学习兴趣和增强实践能力,亦可促使校内教师科研能力的提升。在高度融合阶段校企可以共同研发大型综合专业项目,从而提升学校的科研能力。同时,企业可以吸纳专业实践能力强的学生,为双赢合作模式。

图7 改进的“教学工厂”模式

四、结 语

在大众创业、万众创新的新形势下,若继续沿用传统的交通运输专业人才培养理念和模式,则无法为交通运输行业提供创新应用型人才。因此,作为人才培养摇篮的高校,要担负起培养适应快速发展的交通运输行业对人才的需求,更新教育观念,深化教育改革,构建创新型人才培养模式。尤其应注重实践教学环节,通过校企深度融合,加强协同育人机制的贯彻和执行,推进人才培养与社会需求间的吻合度,培养出理论扎实、实践能力强、适应行业需求的创新应用型人才,实现“能就业,可创业”,解决大学生就业难的现状,实现培养符合产业需求、适应地方区域经济发展的高素质的应用型技术人才。

[1]江莉.交通运输“创新创业”应用型人才实践教学改革[J].当代教育实践与教学研究,2015(9):154-155.

[2]吴娇蓉,惠英,贾弦.面向工程教育实践基地的企业实习与毕业设计贯通模式研究——以交通运输工程专业为例[J].教育教学论坛,2014(41):40-42.

[3]王宪彬,阎春利,邓红.基于大学生创新性实验计划的交通运输类创新型人才培养课程改革探究[J].黑龙江教育:高教研究与评估,2014(4):71:72.

[4]郭涛,曾兴雯.论高校开展实践创新活动的重要意义[J].西安电子科技大学学报:社会科学版,2010(3):107-110.

[5]肖倩.基于创新应用型人才培养模式的交通运输专业课程体系探索[J].辽宁行政学院学报,2014(12):155-156.

(责任编辑祁刚校对伯灵)

Research on Practice Teaching Reform in Innovative Talent Training of Professional Transportation Replying on Deep University-enterprise Cooperation

LI Jia-yang,XIAO Qian,CHENG Ying,PAN Feng

(College of Information Engineering,Shenyang University,Shenyang 110044,China)

This paperanalyzes the new situation that transportation profession is facing in theuniversity,and expounds that the current professional practice teaching and the cultivation of innovative applied talents have low integrating degree and do the research on professional innovative applied talents training mode relying on the profound integration mechanism of transportation.Advocating the innovative experiment reform in which undergraduate students are regarded as the main body and forming the new university-enterprise cooperation pattern of “enterprise name” class and“teaching factory”can mobilize students′ initiative and creativity in the learning process,cultivate students′ innovation consciousness and practical ability,improve students′ creative thinking,and service the local regional economic and social development.

university-enterprise cooperation;innovative talents;practice teaching reform;class of enterprise name;teaching factory

2016-01-12

辽宁省普通高等学校本科教育教学改革研究项目(UPRP20140409);沈阳大学本科教育教学改革研究项目(20141200)

李佳洋(1979-),女,沈阳人,副教授,博士,主要从事智能交通、应急交通疏解研究。

10.13888/j.cnki.jsie(ss).2016.03.022

G642.0

A

1672-9617(2016)03-0409-06