信息化视角下我国农村商贸流通体系建设研究

■ 汤伶俐(四川交通职业技术学院 成都 611130)

信息化视角下我国农村商贸流通体系建设研究

■ 汤伶俐(四川交通职业技术学院成都611130)

在现代社会发展中信息技术的应用已经十分普遍,在农村商贸流通体系中信息化建设已经成为时代的热点。本文以此为背景来分析当前我国农村商贸流通体系与信息化相结合发展的现状与存在的不足。通过研究可知,信息化发展背景下农村商贸流通体系也日益多元化,但是还存在缺失懂信息技术的流通渠道参与主体、基础设施建设不完善、流通渠道绩效低下等问题。因此必须强化农村的信息化建设,加强对从业人员的综合能力培养,优化配套设施。

信息化流通体系农村商贸

引言

伴随着互联网技术的发展,21世纪已经成为一个信息经济时代的社会,信息技术与各行各业的结合能够给其带来巨大的发展。在流通业的发展过程中将信息技术导入其中已经成为当前的发展趋势。如何增加农民的收入并降低城乡居民农产品与工业品消费的成本一直是我国政府和相关领域的专家学者所关注的内容。要实现农民增收以及降低城市居民农产品消费的价格就必须在农产品流通环节上进行改造。但是,我国在农产品的现代化流通体系构建上却还不尽完善,例如当前我国农产品流通存在渠道过窄、参与流通的主体较小以及对社会经济发展的带动作用不明显等问题。要解决这些问题,就必须改变传统的思维模式。要从信息化的视角来观察和分析农村商贸流通体系的现状、存在的问题,并基于信息化的发展视角来提出促进农村地区商贸流通业发展的方法。

信息化视角下我国农村商贸流通体系现状

(一)农村商贸流通业规模不断扩大

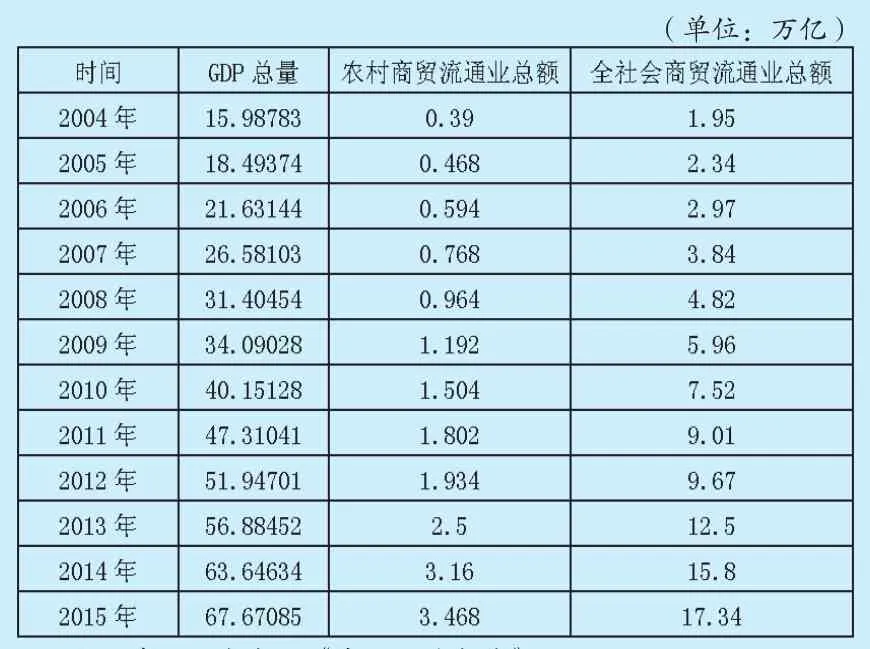

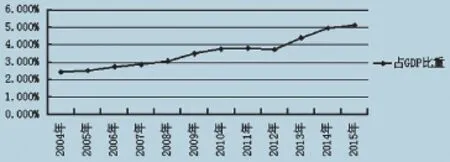

近年来我国农村商贸流通业的发展水平提高,得益于信息化的发展以及农村基础设施的完善。我国农村商贸流通业的规模正在不断扩大。表1是2004-2014年之间我国全社会商贸流通业总额、农村商贸流通业总额与经济总量对比数据,图1是2004-2014年是农村商贸流通业产值占GDP比重的变化图。从表1中所反映的数据可以得出以下结论:2004-2014年的我国农村商贸流通业总额与GDP总量均在不断上涨,其中商贸流通业总额上涨速度快于GDP增长速度,我国农村商贸流通业在累计增长率以及平均增长率上的速度也均大于同期的GDP变化数据。从图1所示的百分比变化情况来看,农村的商贸流通业占GDP总量的比例不断提高。农村商贸流通业在近年来的快速发展主要得益于我国宏观经济的发展。

(二)农村商贸流通体系模式多样

历经多年的发展我国农村地区形成了多样化的商贸流通体系,参与到农产品商贸流通的主体范围不断扩大。在传统的农产品商贸流通体系中农贸市场是主要的农产品集散地,在信息化发展背景下农村商贸流通体系也日益多元化。

第一,由农户与批发商为核心所构建的商贸流通体系。这种模式是较为传统和普遍存在的一种农村商贸流通体系模式,在这一模式中根据是否存在收购小贩可以进一步细分为以下两种类型:一是有收购小贩型。在我国农村地区,由于农户的生产经营较为分散,企业难以低成本进行农产品的收购,活跃于本地区的小商贩凭借低廉的人力资本和熟悉的乡里关系而成为众多个体农户销售农产品的主要对象。这些小商贩再将收集到的农产品进一步出售给上级经销商。二是跳过小商贩直接与批发商进行联系的农村商贸流通体系。在我国一些成片的大型农产品生产区,如我国东北的国营农场、江汉平原上的大型农户,一般直接将农产品销售给实力较强的批发商。

第二,由农户与农业核心企业为主体所构建的农村商贸流通体系。在这种模式中龙头企业所起到的作用较为明显,在一些优质的农产品种植区往往会兴起一些相关农产品加工的龙头企业。这些龙头企业为了提高原料的质量以及保障原材料的充分供应往往都会与当地的农户签订农产品收购的协议,从而形成了这种新的农村商贸流通体系。例如,我国知名的农产品加工企业湖北福娃集团就在江汉平原地区与当地的农产品生产者签订了农产品保价、保量收购的协议。这种龙头企业的存在使得在农产品流通中的小商贩被剔除,甚至会在一定程度上直接越过批发商而向零售商供货。这种农村商贸流通体系的形成有利于压缩流通程序,从而提高流通效率。

第三,充分利用信息技术支持的以农户与零售终端为主体的农村商贸流通体系。这种模式对于信息技术的依赖程度较高,利用强大的信息技术支持来帮助零售终端寻找合适的农产品供应商,农产品生产者也利用信息技术来寻找合适的买家。这种将农户和零售终端直接联系起来的模式也被称为“农超对接”,是我国为促进农业发展增加农民收入,在政府大力支持下发展起来的。这种方式对于超市而言,需要有一定的物流组织能力和现金支付能力。在信息技术不断发展的背景下,这种模式对于降低农产品流通渠道成本、提高农户的收入以及为消费者提供更加优质和低价的产品有着直接的促进作用。

信息化对农村商贸流通体系建设的影响

(一)信息化对农村流通主体的影响

在信息化的发展背景下农村商贸流通体系的主要参与者也深受其影响,这些影响可以从农村居民以及农业企业两个方面来进行分析。

第一,信息化背景下农村商贸流通对农村居民带来的影响。信息化背景下农村居民的消费行为开始发生改变,与此同时也产生了一些新的消费需求。在传统的农村商贸流通中,信息的传递速度较慢并且容易失真。信息化背景下农民也可以通过互联网来及时地获取相关商品信息,还可以利用电子商务平台来购买一些区域外的商品。这就对其消费的行为和需求带来了影响。对于农民而言,销售其农产品也可以借助互联网的优势,将自己的产品信息传播到更广泛的地域。

第二,对农村地区的商贸流通企业产生影响。在传统的农村商贸流通中支付问题一直是交易双方存在的一项问题,现货交易给双方都带来了一定的交易压力和额外的成本。信息化背景下电子支付和第三方物流都可以为双方提供更加便利的交易服务。例如,信息化背景下农产品的销售者可以在互联网上寻找到农产品的需求信息,双方也可以通过互联网来商定交易的相关事项并完成网上支付。在这一过程中交易的双方省去了面对面商讨的成本,并借助第三方物流的实时信息传递来了解相关信息。对于农村流通企业而言,信息化也带来了产品营销模式的转变。这些企业在产品的流通上不仅可以通过线下的实体店渠道来进行,还可以通过互联网渠道来开展。

(二)信息化对流通渠道的影响

在传统的农村商贸流通体系中,整体的流通成本之所以较高,很大一部分原因在于整个流通渠道较长。这就导致两种现象:一方面农户销售的农产品价格较低,农户觉得农业种植的效益太低。另一方面农产品的消费者觉得农产品的价格不断上涨,农产品的消费压力较大。同样对于工业制成品而言,农民所需要承担的消费价格也高于城市居民。这也是我国当前在解决三农问题中所遇到的一个较为复杂的问题。在农村的传统流通渠道中一般需要经过5个级别才能真正实现农产品从农户手中转移到消费者手中。这个渠道体系十分冗长,每一级渠道的经营都会进行一次加价,从而导致产品的最终消费价格较高。信息化背景下这种流通渠道则可以利用互联网的优势来进行压缩。在互联网的销售背景下传统渠道的中间收购商或者是最终的零售者,可以利用信息技术来直接与上下游对接。并借助第三方物流或者是自建物流体系来实现产品的转运,这样就减少了中间的加价环节。一些农户可以直接利用电商平台,将产品通过互联网直接销售给消费者。所以信息化背景下整个农村商贸流通体系的渠道长度被压缩,降低了需要支付的渠道成本。

表1 2004-2014年我国商贸流通业产值与GDP总量

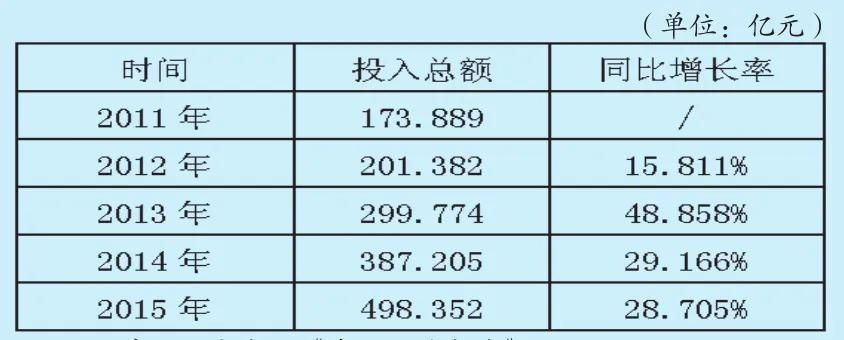

表2 2011-2015年我国农村商贸流通体系建设投入

(三)信息化对农村商贸流通体系建设成本的影响

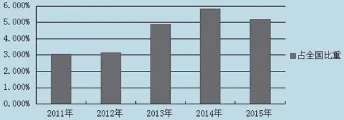

我国农村的商贸流通体系之所以一直较为落后,主要原因之一就是整个商贸流通体系的建设较为滞后。整个农村的商贸流通并未形成一个真正的系统,而是零散地存在于一些农村地区,造成我国农村商贸流通体系建设不完善的一个重要因素是建设的成本较高。短期的收益水平却较低,这就使得企业与政府在农村商贸流通体系上的建设投入意愿较低。表2是我国近5年来在农村商贸流通体系建设中的投入数据。从表2所示的数据可知,我国农村商贸流通体系的建设投入整体上是逐年增长的。但是,从占全国商贸流通体系建设的总投入来看,比重还较低,不足6%(见图2)。

信息化背景下农村商贸流通业的投资成本将出现明显的下降,从而进一步促进该体系的系统化发展。信息化之所以能够降低投入成本,原因在于信息技术的大规模使用成本低,边际成本的增加率较小。信息化的流通渠道被压缩,从而减少了一部分基础渠道建设的投入。从整体上来看,信息化支持下的农村商贸流通体系的初期投入成本相对较高,但是后期的维护和使用成本较低,并且流通体系适应性更强,能够带来的经济效益也更加明显。

信息化视角下我国农村商贸流通体系建设存在的问题

(一)缺失懂信息技术的流通渠道参与主体

我国农产品经纪人协会统计公布的一组统计数据表明,2011年我国从事农村商贸流通业的经纪人为634万,2015年这一数据上升到1082万。从事农村商贸流通运输的从业人员在2015年达到645万人,农产品的批发、零售人员则分别为593万人和1321万人。商务部的统计数据显示,我国42%的农户是自己直接向外销售农产品,45%的农户则是将农产品销售给农产品经纪人。这也构成了我国当前农村商贸流通业主要的渠道参与体系。从这种渠道参与体系的发展现状来看,还存在与信息化背景下农村商贸流通业发展不适应的方面:首先,参与农村商贸流通业的渠道主体信息化水平较低,对于现代信息技术的使用能力不高。其次,农产品经纪人的业务能力普遍不高,多数人是被动地接受市场变化信息,缺乏主动适应信息化背景下的市场发展能力。最后,参与到信息化背景下的农村商贸流通业参与主体缺乏组织性,他们往往是较为分散地开展相关商贸活动。缺乏组织体系也使得他们在即时地获取市场信息上存在明显的不足。

(二)信息化背景下农村商贸流通业基础设施建设不完善

我国从20世纪90年代开始大力发展基础交通设施,这对于促进我国农村商贸流通业的发展起到了重要的作用。但是,这并没有完全改变我国农村商贸流通业的基础设施不足的问题。信息化背景下缺乏足够的基础设施支持,将造成农村商贸流通业的发展不充分。信息化背景下农村基础设施水平不高主要表现为:首先,乡村级别的公路运输能力较低,难以实现运输工具直接到户的要求。同时,农产品运输车辆在进入城市以后往往也会因为堵车和行驶的限制而在最后的一段距离上出现问题。其次,由于农产品的特殊性,很多农产品要保障质量或者是新鲜性就必须冷藏运输或者是恒温运输,这就要求运输的工具具备智能化的温度调控能力。但是,这类具备一定水平的智能运输车辆在我国的农产品物流运输中数量较少,这就使得农产品在运输的过程中变质率升高。由于农产品的量一般较大往往需要大型的冷库进行存放,我国在农产品的冷库建设上也存在不足,很多农产品因为无法得到有效的存储而变质。最后,我国大型的农产品批发和物流配送基础设施建设不完善,使得农产品无法在一个大的市场中进行规模化的交易和配送。

(三)流通渠道绩效低下

农产品的流通环节较多使得鲜果产品、水产品的运输和保鲜要求提高,现有的运输技术往往难以达到这样的水平。根据相关部门的统计,我国鲜果类产品在流通环节上的损失率在25%以上,也就是说我国每年因运输而造成的农产品损失高达4万吨,这些产品足够能多养活2亿人口。在农产品的总成本上物流成本则占据其中的35%左右。学者贾敬敦(2012)对水产品的运输成本进行研究并指出水产品的运输成本可以占到产品总成本的60%以上。随着我国城市化的快速发展,我国在农产品的远距离运输需求上将会越来越大,而这种矛盾也会越来越集中。我国与发达国家在物流效率上存在明显的差异,我国的粮食在运输过程中产生的成本是国外的3倍,而损耗率也达到了3倍。在蔬果的运输成本上我国更是达到了60%,超过发达国家4倍,损耗率是其6倍以上。这也就说明我国农民、企业在等量的农产品上所能获得的利润更少,而消费者却需要承担更多的消费成本。

图1 2004-2014年农村商贸流通业产值占GDP总量的比重变化

图2 2011-2015年农村商贸流通业投入占全国总投入比重

信息化视角下我国农村商贸流通体系建设对策

(一)加强农村信息化建设

要推动我国农村商贸流通体系的现代化建设就必须将信息技术引入其中,在当前的发展背景下还需要农村的基础配套设施与之相适应。当前我国农村地区存在的一个主要问题就是信息化水平较低,这对于实现信息化支持下的流通体系构成了较大的压力。为此必须强化农村的信息化建设,政府以及企业等流通渠道的参与者应当做好以下工作:首先,政府应当制定一个农村信息化基础设施建设的整体规划,并根据这个规划引导多方资本进入这个投资领域。其次,政府应当在农村信息化建设中承担起主要的资金支持责任,但是也要引导企业的资本进入。从而形成一种以政府投资为主、企业投资跟进的多元化投资体系。最后,建立起农村信息基础设施的维护和升级制度,保障建设后的信息化基础设施能够被有效的使用。

(二)提升从业人员的综合素质

要建立起信息化支持下的农村商贸流通体系就必须有一批懂技术、会经营、会操作的高水平从业人员。为此就必须加强对从业人员的综合能力培养,在这一过程中政府、企业以及个人应当从以下方面进行努力:

首先,政府部门应当定期地举办相关的农村商贸流通业现代化信息技术培训活动,让从业人员和准备从业的人员掌握一定的农村商贸流通业经营技能。其次,高等院校应当根据社会的具体需要,开设相关的信息化农村商贸流通业培训课程。一方面招收该专业的学生进行学习,另一方面为社会上已经从业的人员进行再次培训。企业应当建立起信息化背景下农村商贸流通业产业人员的长期培训机制,让他们在实践中不断地提升和完善。最后,作为从业者个人也应当高标准要求自己积极学习现代化的流通技能。

(三)优化农村商贸流通业配套设施

对于农村商贸流通业的现代化发展而言,引入信息化还需要有相应的配套设施才能最大化地发挥信息化的支持作用。为此还要优化以下配套设施:首先,要完善农村的基础物流体系,让农村的农产品能够快速地运输到城市,同时城市的工业消费品也能够快速地输入到农村。其次,政府或相关企业应当建立起农产品信息展示的电子平台,该平台可以为农村商贸流通业的各方参与者提供相关的市场需求信息,从而帮助各方更好地找到有需求的市场。最后,政府主导搭建起一个更加科学和安全的支付平台,从而让信息化下的农村商贸流通业能够实现安全、高效的电子支付。

结论

本研究是从信息化的视角来观察和分析农村商贸流通体系的现状和存在的问题,并基于信息化的发展视角,提出促进农村地区商贸流通业发展的方法。通过研究得出以下结论:第一,我国农村商贸流通业的规模正在不断扩大,信息化发展背景下农村商贸流通体系也日益多元化。第二,信息化发展背景下农村商贸流通体系的主要参与者—农村居民以及农业企业也深受其影响。此外对于流通渠道与流通体系的建设都产生了一定的影响。第三,当前懂信息技术的流通渠道参与主体缺失、基础设施建设不完善、流通渠道绩效低下是存在的主要问题。第四,促进我国农村商贸流通体系建设,需要强化农村信息化建设,加强对从业人员的综合能力培养,优化配套设施。

1.杨改.我国农村商贸流通体系建设[J].物流科技,2011(6)

2.任保平.建立城乡双向流通商贸流通体系的必要性及战略分析[J].商业经济与管理,2011(10)

3.商荣华.信息化视角下的农村流通体系建设探讨[J].商业时代,2014(31)

4.张谛,关博.城乡统筹视角下农村商贸流通主体的培育[J].商业经济研究,2016(4)

5.中国社会科学院财经战略研究院课题组,宋则.我国商贸流通服务业战略研究[J].经济研究参考,2012(32)

6.魏勇军,彭新宇.农村商贸流通体系建设对零售商满意度的影响—基于湖南省6县市调查数据的研究[J].湖南社会科学,2013(5)

四川省科学技术厅项目(2011ZR0177,2011GZ0127);四川省交通运输厅科技项目(2015C1-1)

F326

A