陕西省产业结构演替及其生态环境效应实证研究

■ 吴文洁 教授 吕怡静(西安石油大学经济管理学院 西安 710065)

陕西省产业结构演替及其生态环境效应实证研究

■ 吴文洁教授吕怡静(西安石油大学经济管理学院西安710065)

在“经济新常态”和“一带一路”建设的大背景下,推动产业结构优化调整,实现与生态环境的协调发展对实现经济社会的全面发展具有重要意义。本文基于1995-2013年的统计数据,比较分析了陕西省陕北、关中、陕南三大区域产业结构演替及其生态环境效应问题。研究发现:三次产业结构变动与环境质量存在较大相关性,陕北、关中、陕南产业结构变动情况有所差异,产业结构生态环境影响指数依次为较重、中等和较弱,陕西省基于生态环境保护的产业结构优化仍需进一步完善。

产业结构生态环境效应陕西省

引言

在“经济新常态”下,我国经济发展方式发生转变,从过去忽视环境保护的粗放型、透支型发展,逐步转入遵循自然和社会规律的可持续发展。与此同时,发展的主要动力逐步转向依靠产业结构的调整及转型升级。在陕西省产业结构中,第二产业占主导地位,高耗能、高污染产业在第二产业中占主导地位,大大加重了环境承载压力。全省80个县中有28个为生态脆弱区,占比35%。部分城市雾霾等极端天气增多,大气污染严重。生态环境的恶化对陕西省经济社会可持续发展的制约愈加明显。

关于产业结构与生态环境之间的关系,国内外学者做了大量相关研究。Grossman and Krueger(1995)将经济增长对生态环境质量的影响分解为三大效应。其中,结构效应是指产业结构变化对生态环境产生的影响,该影响会在不同的经济发展阶段表现出不同的特征。Stern(2002)分析了64个国家1973-1990年二氧化硫排放的驱动因素,发现其中一些国家产业结构的调整增加了排放量,贡献占比14%-22%。Llop(2007)基于西班牙1995-2000年的相关统计数据,利用环境投入产出法研究了由于产业结构调整带来的主要污染物排放的变化情况,结果显示,产业结构的污染减排作用显著。20世纪90年代,国内学者开始了产业与环境的关系研究。赵海霞等(2005)通过对江苏的分析,验证了重污染产业比重的变化对环境造成直接影响,并定性分析了江苏省污染较重产业结构变动的环境效应。刘文新等(2007)对鞍山进行分析,研究了产业结构与环境质量的动态变化特征,验证了两者的相互作用关系。邬娜等(2013)以内蒙古自治区为例,定性与定量分析了内蒙古2001-2010年产业结构的变化及其生态环境的综合影响。

从大量文献中能够发现:专家学者们在研究产业结构演替及其生态环境效应时,研究方法大多以定性分析为主,定量分析较少。在研究对象上,以单一地区研究为主,区域间的比较研究较少。因此,本文将以陕西省陕北、关中、陕南三大区域为例,在分析陕西省三大区域产业结构的演替特征基础上,分析三次产业结构变动与环境质量的相关性,对三大区域产业结构的生态环境效应进行实证分析,并最终给出相应的结论及建议。

研究区域概况与数据来源

(一)研究区域概况

陕西省地处中国西北内陆腹地,南北跨度较大,横跨北方与南方两大自然区划。根据地理、气候、文化、语言的不同可将陕西省分为由北向南三大区域:陕北、关中、陕南。随着“一带一路”建设的提出,陕西省作为新丝绸之路经济带的起点迎来了经济发展的新机遇。2014年,陕西省人均生产总值为46929元,GDP总量为17689.94亿元,比2013年增长9.7%,年增长率居全国第五位。

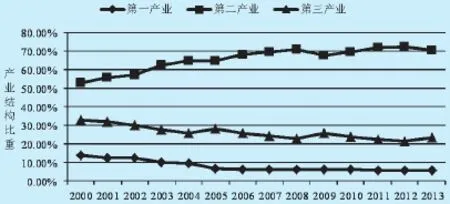

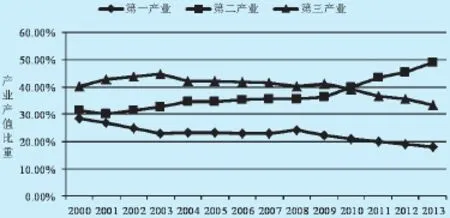

图1 2000-2013年陕北地区三次产业产值结构变化图

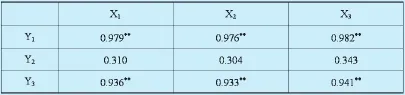

表1 陕西省产业结构与环境质量相关系数矩阵

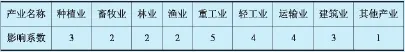

表2 不同产业类型的生态环境影响系数

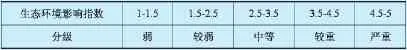

表3 产业结构生态环境影响指数分级

(二)数据来源

数据来源于2001-2014年《陕西统计年鉴》和陕西省各市的统计年鉴,部分数据来源于陕西省与陕西省各市相关年份的国民经济和社会发展统计公报。

陕西省三大区域产业结构的演替

陕西省南北跨度较大,一省之内地理环境、经济发展呈现出一定差异,通常在行政划分上将陕西省分为陕北、关中、陕南三个地区。根据图1、图2、图3所示,陕西省三大区域产业结构的演进轨迹各不相同。

由图1可以看出,陕北地区三次产业结构为“二、三、一”,与陕西省整体产业结构相似。榆林市拥有极为丰富的能源矿产资源,有“中国的科威特”之称。同时,延安是我国石油工业的发祥地,2013年,延安市地方石油产量达到1691万吨,原油加工量达到1018.9万吨。陕北丰富的能源矿产资源使得第二产业在三次产业中的比重一直居高不下,从2000年的53.16%上升到2013年的70.55%,而同年陕西省省内第二产业所占比重仅为55.54%。陕北地区第一产业产值变动幅度最小且不断下降,从2000年的14.05%下降到2013年的5.88%。同样在总体上呈下降趋势的还有第三产业。

图2 2000-2013年关中地区三次产业产值结构变化图

图3 2000-2013年陕南地区三次产业产值结构变化图

图4 2000-2013年陕西省三大区域ISE变化图

由图2可以看出,2000-2003年,关中地区的产业结构为“三、二、一”。表明在此期间,第三产业是关中地区产业结构变化的主要驱动力。2004年之后,产业结构由“三、二、一”变为“二、三、一”。随着工业化的进一步推进,第二产业产值逐年增加,对GDP的贡献率逐渐上升。截至2013年,第二产业所占比重上升到51.93%。第三产业比重在2000-2003年期间从43.82%上升到44.99%,并在此之后有所下降,截至2013年底降为38.9%。关中地区第二产业和第三产业产值年平均增长率分别为18.89%和16.14%,第二产业产值的增长速度高于第三产业,且在2003年之后第二产业发展速度进一步加快。第一产业变化趋势最平稳,2000-2013年期间比重下降了3.66个百分点。

由图3可以看出,陕南地区与关中地区一样,在2000-2013年期间经历了由“三、二、一”转变为“二、三、一”的产业结构变动。第一产业所占比重整体呈下降趋势,从2000年的28.29%降至2013年的17.87%。第二产业所占比重整体呈上升趋势且变化幅度最大,从2000年的31.46%上升到2013年的48.87%。2010年底,陕南地区第二产业产值达到448.27亿元,比上年同期上涨34.6个百分点,所占比重超过第三产业所占比重,达到39.93%。截至2013年底,第二产业产值达到976.02亿元,在三次产业中的比重上升至48.87%。陕南地区第三产业占比虽略有波动,但一直处于较高位置。近年来受第二产业发展的影响,第三产业所占比重整体处于下降趋势,由2000年的40.25%下降至2013年的33.26%。

陕西省产业结构演替对生态环境影响的实证分析

(一)陕西省三次产业与“三废”排放的相关性分析

本文以陕西省作为研究对象,利用2000-2013年陕西省的工业废气排放量、工业废水排放量与一般固体废物产生量来衡量大气环境、水环境与固体环境质量。

为了研究产业结构与生态环境质量之间的关系,本文采用person相关法对两者之间是否存在相关性进行研究,分别用X1、X2、X3表示第一产业、第二产业和第三产业产值,用Y1、Y2、Y3表示工业废气排放量、工业废水排放量、一般固体废物产生量。运用SPSS22.0软件对数据进行person分析,得相关系数矩阵(见表1)。

由表1可知,陕西省第一、第二、第三产业产值与工业废气排放量、工业废水排放量、一般固体废物产生量均呈正相关关系,且第一、第二、第三产业产值与工业废气排放量和一般固体废物产生量的相关性极为显著。除此之外,第三产业是造成陕西省水环境污染和固体废物污染的主要原因。这主要是因为陕西省第三产业发展水平不高,内部结构不合理,产业发展依旧集中于餐饮业、旅游业、交通运输业等传统行业,对环境污染程度较低的金融业、保险业等发展程度较低。同时,第三产业对环境多为隐性污染,致使污染治理呈现一定滞后性。

(二)陕西省三大区域产业结构演替的生态环境效应

不同的产业类型在其生产、发展的过程中对生态环境产生不同程度的影响,因此在评价时将陕西省三次产业结构进一步细分为以下9种类型:种植业、畜牧业、林业、渔业、重工业、轻工业、运输业、建筑业和其他产业。彭建等专家学者以各产业发展对区域土壤、大气、水与生物等主要生态环境要素的影响方式与程度为依据,将不同产业类型的生态环境影响在[1,5]区间内赋值,定义为不同产业类型的生态环境影响系数,反映各产业单位产值比重的生态环境影响之间的比例关系。根据表2所示,某类产业对生态环境的负面影响越小,则生态环境影响系数越小。

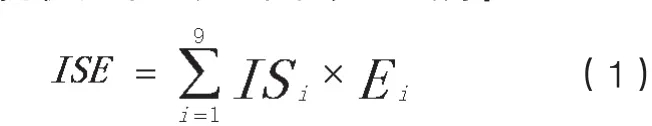

利用以上各产业类型的生态环境影响系数与该产业增加值在GDP中所占的比重加权求和,得到区域产业结构的总体生态环境影响指数,据此可定量表征一定产业结构对区域生态环境的总体影响程度和干扰状况(见表3)。其公式为:

式(1)中,ISE表示区域产业结构的总体生态环境影响指数;ISi表示i产业增加值在GDP中所占的比例,Ei表示i产业生态环境影响系数。

根据上述方法及相关数据,可计算出2000-2013年陕西省三大区域产业结构的生态环境影响指数ISE(见图4)。

由图4可以看出,陕北地区产业结构生态环境影响指数偏高,ISE均大于3.5,且在2012年达到最高,为3.98。表明陕北地区的产业结构变动给当地的生态环境带来较大的负效应。关中地区和陕南地区属于中等,产业结构生态环境影响指数的最高值分别为3.11和3.21。

近年来,陕西省的ISE总体呈上升趋势,且变化趋势与产业结构的演进轨迹基本一致。陕北地区ISE一直高于关中地区和陕南地区,主要是因为能源经济是陕北的经济支柱。2000-2013年陕北地区ISE整体呈上升趋势,并在2012年达到最高。2013年,ISE有所下降,产业结构的生态环境影响指数降为3.90,主要原因是陕北地区为实现可持续发展加快了产业结构的调整,并着力推进能源产业深加工,延长产业链。

关中地区ISE一开始呈下降趋势,在2003年达到波谷,之后开始上升。这主要是由于高新技术产业开发区、示范区等在关中地区的建立使得工业比重,尤其是重工业比重大大提高。2009年后,ISE上升加快并在2012年达到最大值,主要是因为建筑业比重大幅度上升,加重了对生态环境的负效应。

陕南地区气候宜人、自然资源丰富,与陕北地区和关中地区相比,农业所占比重较高。因此,陕南地区ISE长期处于较低水平。2010年后,陕南地区ISE快速上升,这主要是由于相关政府加快了对陕南地区工业发展的部署,同时矿产资源的开发也促使工业比重大幅提高。

结论及对策建议

(一)结论

2000-2013年,陕北地区的产业结构为“二、三、一”,产业结构的演进轨迹与陕西省基本相同,第二产业所占比重过大。2000年以来,关中地区、陕南地区的产业结构经历了两次较大的转型,分别在2004年和2010年从“高级”的“三、二、一”阶段“倒退”为“二、三、一”阶段。

传统的产业结构演变规律认为应该经历“一、二、三”到“二、三、一”再到“三、二、一”的过程。从长远的发展角度看,关中地区、陕南地区应该遵循传统的产业结构演进轨迹,待其工业发展到一定程度后,产业结构会从“二、三、一”再次演变为“三、二、一”。

陕北地区产业结构对生态环境影响较大,表明区域产业结构的变动对生态环境产生了负效应。陕北地区以能源经济作为经济支柱,重工业比重过大,给环境保护带来巨大压力。2013年以来,随着相关政府部门的重视,陕北地区ISE略有回落,但进行产业结构调整,促进产业结构优化升级仍是迫切之举。关中地区与陕南地区产业结构对生态环境影响属于中等。近十几年,关中地区ISE一直较稳定,且最近有下降的趋势。然而,陕南地区ISE呈逐渐上升的趋势,且最近几年上升速度较快,需加以重视。工业化的发展加重了陕南地区环境保护的负担,需要进一步促进产业结构的优化,发展循环经济,实现地区可持续发展。

(二)对策建议

经济的发展不能以牺牲环境为代价,陕西省三大区域应实现产业结构生态环境效益化,竭力降低产业发展对生态环境的影响。

陕北地区以能源化工产业为主导,为降低产业结构对生态环境的负效应,应注意延伸产业链,利用科学技术促进产品深加工。推动生态工业发展,实现工业多元化。通过红色旅游业带动陕北地区第三产业的发展,进一步优化产业结构。

关中地区应大力发展低能耗、污染少的高新技术产业,提高传统产业科技含量,建立资源节约环境友好的产业体系。充分利用丰饶的文化历史资源,大力发展生态旅游业。加快推进产业结构的优化升级,提高第三产业在三次产业中所占比重。优化第三产业内部结构,促进金融业、会展业等新兴现代服务业的发展。

陕南地区可利用自身地理条件优势,实现陕南中药产业品牌化,增加产品附加值。运用生态化技术、科学化管理、产业化经营等手段促进绿色农业、生态农业发展。做好承接关中地区产业转移工作,以提升技术水平,优化产业结构。同时,加快第二产业的节能减排技术服务体系,在高能耗重点产业中积极推广新型节能减排技术,推进第二产业节能减排任务的进程,降低产业发展的整体生态环境影响程度。

1.Grossman,G.andA.Krueger,Economic Growth and the Environment[J]. Quarterly Journal of Economics,1995,l10(2)

2.Stern D I. Explaining Changes in Global Sulfur Emissions:An Econometric Decomposition Approach [J]. Ecological Economics,2002

3.Llop M.Economic Structure and Pollution Intensity within the Environmental Input-output Framework [J]. Energy Policy,2007

4.蔡惠光,李怀政.人均收入、产业结构与环境质量—基于 EKC 曲线的分析[J].经济与管理,2009(1)

5.赵海霞,曲福田,诸培新.江苏工业结构调整的环境效应实证分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2005,5(2)

6.刘文新,张平宇,马延吉.资源型城市产业结构演变的环境效应研究—以鞍山市为例[J].干旱区域资源与环境,2007,21(2)

7.邬娜,傅泽强,谢园园.产业结构变动的环境效应及案例分析[J].生态经济,2013,265(4)

8.毕世杰. 发展经济学[M].高等教育出版社,1999

9.张海峰,白永平,王保宏,牛剑平,王新民. 青海省产业结构变化及其生态环境效应[J].经济地理,2008(5)

10.赵雪雁. 甘肃省产业转型及其生态环境效应研究[J].地域研究与开发,2007(2)

11.张远宾,熊理然. 滇西北产业结构演替及其生态环境效应研究[J].资源开发与市场,2015(1)

陕西省社会科学基金项目(2014D37);陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地科研计划项目(14JZ034);西安石油大学全日制硕士研究生创新基金项目“陕西省产业结构演替及其生态环境效应研究”(编号2015cx140938)

F205

A