区域经济系统协同发展研究

■ 陆 彬(云南中石油昆仑燃气有限公司 昆明 650000)

区域经济系统协同发展研究

■ 陆彬(云南中石油昆仑燃气有限公司昆明650000)

区域经济系统协同发展是当前经济研究的重要内容。本文围绕区域经济系统协同发展,介绍了相关概念,分析了可持续性、承载能力等相关内容,并就区域整合、区域规划等问题进行了分析。

区域经济系统协同发展

相关概述

区域经济协调发展指的是在某一个区域范围内的资源、人口、社会、环境以及经济等相关因素构成的系统中的各个相关组成部分能够实现合理、和谐的发展,并在此基础上实现效益和效率最大化。围绕区域经济协调发展研究侧重点上的差别,在对区域经济协调发展的定义上主要有以下几种类型:一是围绕人的社会属性来开展研究,重点突出区域经济发展所包含的社会属性,是以满足人类当前以及未来时期内的生理需求作为出发点。二是时代伦理观点,重点将区域经济协同发展的研究集中于发展的可持续性和后续性。三是约束性观点,将区域经济协同发展与无限制的人口增长以及经济发展相联系,认为这会导致环境支撑能力出现比较大的风险性以及不确定性。并认为区域经济的协同发展在很大程度上受制于外部因素以及内部因素的约束,应将影响区域经济协同发展的约束性放在重点关注的对象上。

尽管对于区域经济协同发展有着不一样的理解,但都是围绕区域内部以及区域之间的相互协调来展开的,关注的对象都是集中于环境、资源以及人类、经济等相关因素,在此基础上实现这几者之间的动态平衡,并围绕经济系统以及区域生态系统之间的动态平衡来展开。既要发挥各个区域地区之间的地域优势,实现不同地域之间经济的合理分工,提升整体经济效益,也要将不同地域之间的经济差异水平控制在合理范围之内,实现经济之间的协调发展。

区域经济系统协同发展的总体目标是实现生态环境良性循环,人与自然和谐相处,经济发展与环境相互协调,实现环境、社会、经济的共同进步。在此目标下,积极调整产品结构和产业结构,严格控制污染物排放,强化环境治理,推动基础设施和环境建设,进一步推动生产空间布局和生产力布局的优化升级。近年来,我国在推动区域经济协同发展方面坚持市场导向,围绕经济利益诉求对区域经济发展进行统筹规划,逐步建立并完善区域经济分工体系。因地制宜制定区域经济政策,强化国家区域经济调控和监管。在实施区域经济系统协同发展上还应当围绕以下三方面来开展:一是要逐渐从原先的发展不均衡中摆脱出来,进一步推动发展均衡化,并切实避免齐头并进、毫无原则的平衡发展理念,在现有条件基础上减少区域经济差异化不断扩大的趋势。二是围绕地方经济发展,合理扩大地方的经济权力,有效调动地方经济活力和发展积极性。三是合理处理好加工业聚集地区与资源密集聚集地区之间的协调关系、内部欠发达地区跟沿海发达地区之间的协调关系、少数民族聚集地区跟汉族聚集地区之间的协调关系,并在此基础上逐步实现地区倾斜与产业倾斜之间的融合。

区域经济可持续性发展分析

在研究分析区域经济系统协同发展时要关注其可持续发展,重点从发展的和谐性、可持续性、公平性以及高效性、需求性、和谐性等原则进行分析。公平性主要是体现在机会选择上应当具有公平性,既要具有世代之间的纵向公平,又要具有人与人之间的横向公平。可持续性则是指区域经济所在的生态环境在受到某种程度的干扰以及影响时能够保持其生产效益和生产效率的能力。作为区域经济发展的基础条件,生态环境和资源环境的可持续性都是区域经济实现可持续发展的首要前提。应当按照可持续性发展的条件对自身的生活方式进行调整和完善,确保在自身允许范围内进行资源的消耗,实现协调发展。对于区域经济协同发展,既要关注其持续性和公平性,同时还应当关注其和谐性。将持续发展作为人与自然以及人类社会之间相互和谐的共同目标。在进行自身行为时,充分考虑其行为对整体经济以及生态的影响,实现区域经济社会的互惠共生,推动可持续发展。

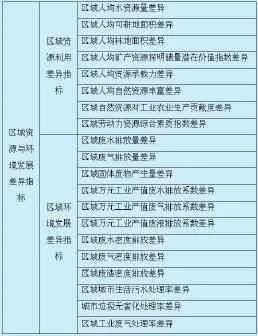

按照传统的发展模式,在研究区域经济协调发展的过程中过于关注传统经济学,将经济增长作为关注对象,在围绕市场进行生产发展的同时没有重视生态环境以及资源环境所具有的限制性作用。这不仅无法充分满足经济社会发展所需的各类资源,同时也对资源环境造成很大压力。在推动区域经济协同发展上,关注其持续性就是为区域经济实现长期发展提供支持和保障,在坚持可持续性以及公平性的基础上,围绕人的需求进行发展。区域经济与环境资源之间的协同发展既是实现持续发展的基本条件,也是必然要求。既要满足当代人的需求又不危害后代人发展,既满足区域经济发展要求又能兼顾整体经济发展,实现区域环境、经济以及社会的协调发展。区域经济协调发展指标如表1所示。

表1 区域经济协调发展指标表

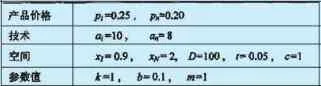

表2 主要模拟参数

区域环境承载能力分析

在研究区域经济系统协同发展过程中不应当忽视对区域环境承载能力的关注,重视区域经济协调发展中的区域资源环境可承载量,确保经济社会发展限定在最大可容纳限度之内。一般来讲,区域环境可容纳量就是要将区域经济发展水平控制在区域资源环境最大的负荷之内,这一负荷可以使用可用资源环境承载力来进行衡量和表示。它是指在一定时期内,在特定的资源环境状态下对于人类经济社会发展所能提供的最大阀值,这一阀值也表明了在区域经济不断发展的背景下能够接受的生活质量的能力,从这个定义上可以看出在进行区域经济系统协同发展研究上必须重视区域环境承载能力。

依靠区域环境承载能力的变化能够对区域经济系统协同发展模式进行研究和分析,第一种是区域环境资源承载能力呈现出阶梯型变化,协同模式为增长-顶点-下降。第二种是区域环境饱和型的协同发展模式,这一模式下区域资源环境的承载能力是一定的,在此基础上生态资源量按照S型渐进型向着环境承载力发展。第三种是倒V型区域经济协调发展模式,在这一模式下区域资源环境承载能力呈倒S型的下降趋势。第四种是正弦式的波动发展模式。即在研究区域经济系统协同发展上需要充分考虑到社会经济以及资源环境系统之间的有机整合,围绕社会经济系统中的信息、能量以及物质要素跟区域环境资源系统之间的交换进行统筹协调,依靠社会条件支持类指标、自然资源供给类指标以及污染承受能力类指标进行分析和判断。

区域生态经济规划分析

区域生态经济规划是研究分析区域经济系统协同发展的重要环节,在进行区域生态经济规划时需要结合循环经济的思想,依靠生态学原理和方法,紧紧围绕经济-社会-自然这一生态经济系统研究对象,对区域经济范围内的经济-社会-自然中的各个要素、功能、结构以及行为等进行识别和模拟,合理确定并设计出这一区域环境中的要素关系,确保系统功能和结构的优化,采取切实措施推动区域经济发展,推动经济、人口、环境、资源的有机整合。与此同时,还需要密切关注生态环境、自然以及人口之间的关系,使得区域范围内的生产系统和生态系统之间处于动态平衡状态。

具体而言,在研究区域经济系统协同发展过程中需要紧紧围绕区域生态经济规划情况来开展,需要进一步明确重点生态环境保护区,合理布局基础设施以及住宅区域,并在做好绿化工作基础上切实强化环境污染治理工作,依靠资源环境规划,推动区域经济的生态规划工作。与此同时,由于区域经济系统协同发展工作涉及面较广,目标要求较高,综合性较强,技术难度也相对较大,因此在具体实施过程中会存在着一定的难度。基于此,在实施区域经济系统协同发展中需要重视编制区域生态经济规划,实现生态系统跟区域经济的协同发展,重点围绕区域生态经济协同发展来开展工作。

区域整合构建分析

在建立相关区域经济协同发展研究模式时,需要构建一种假设的空间环境,在此空间环境下对不同区域之间的竞争、整合以及协同发展问题进行研究。并在此基础上依靠简化以及抽象方式对两大线性区域进行竞争和协调过程分析。本文的线性区域主要是指将形状并不规则的相关区域进行等价转化,转化为直线形的线性空间。尽管依靠这一转换方式进行区域转化在做法上有些粗糙,但是却具有较高的合理性。这一区域不是纯粹的线性区域,却可以依靠贯穿其中的地理中心线来进行必要的简化,这也有助于说明区域模拟的整合过程。在描述上,将东西两大区域进行划分,第一区域表示为东部区域,这一区域具有地理优势以及人口规模优势,同时自身也具有比较完善的大港口以及大市场。与此相对应的是西部区域,这一区域相较于东部区域而言在地理位置以及人口规模上都不具有优势,同时也缺少直接的港口或者市场来进行货物的进出口,相关货物进出口活动只能依靠东部区域来实现。除了两大区域的人口以及市场变化之外,各自区域内的企业也会根据区域整合程度以及各自的条件等进行选择。

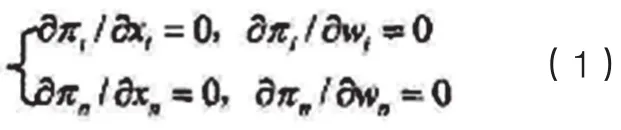

在区域经济系统协同发展中围绕式(1)分析其整合程度,其主要模拟参数如表2所示。

区域整合的最终管理目标有两点:一是要确保各个区域之间成员单位的贸易自由;二是确保区域之间各个企业以及相关要素能够实现区域范围内的充分自由流动。在此基础上,要实现区域经济和区域贸易的整合,还需要充分结合竞争因素以及信息技术扩散等,逐步缩小区域之间产品质量的差异,并推动区域之间生产技术的同化。区域之间要素的整合程度以及整合速度并不是一成不变的,而是伴随着时间而变化的,这不仅使得不同区域之间在整合深度上有所差别,同时考虑到不同区域之间企业的特点以及经济特征差异,也会导致这些不同企业在区域经济整合中的经济决策出现影响。

围绕区域经济系统协同发展,要重点关注企业等个体在整个区域整合中的管理决策和地位、作用,分析跟区域经济关系密切的劳动力份额、产出水平以及劳动者收入、利润等因素。在诸多的生产要素中,劳动是最为活跃、最为重要的,尤其是对于内陆、西部等资本欠发达地区。

结论

长期以来,伴随着我国各个地区以及各个区域之间在地理分布以及地方保护、人为分割、市场封锁等问题,区域经济之间不均衡的问题始终存在,并在一定程度上导致区域之间经济差异越来越大。强化对区域经济系统协同发展的研究有助于解决我国区域经济协同发展实践中存在的问题和不足,对于减缓和消除区域经济之间协同发展的障碍,减少资本、劳动力等生产要素的流动都具有重要的现实意义。能够实现资本、劳动力等要素在不同区域之间的自由流动,同时也能优化完善我国的经济结构和生产力布局,对于提升区域经济发展水平,提高企业经济效益和居民收入都有很大的帮助。因此,应当紧密配合我国西部大开发的发展战略,实现东西部区域经济的协同发展,并推动政府政策跟市场机制的有机整合,进一步缩小区域差异,促进全国范围内的经济协调发展。

1.石文霞.我国区域经济协调发展制度探讨[J].经贸实践,2015(9)

2.徐安德.区域经济协调发展的制度研究综述[J].现代物业(中旬刊),2013(4)

F061

A