灾害信息学研究及其在中日美的发展*

邹青芸 高峰 安培浚

摘 要:文章梳理和总结了灾害信息学的定义和发展脉络,对日本和美国及国内灾害信息学研究现状进行了剖析,指出目前灾害信息学研究在灾害信息的管理、灾害信息的共享等方面存在着问题,最后从学科建设、灾害信息管理与共享、灾害信息传播等方面给我国灾害信息学研究提出了几点建议。

关键词:灾害信息学;信息管理;信息共享;集成系统;信息传播

中图分类号: G201;G203 文献标识码: A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2016074

Disaster Informatics Studies and Its Development in Japan, the United States and China

Abstract This paper summarizes the definition and reviews the development of disaster informatics, and analyzes the previous studies in Japan, the United States and China. It is found that disaster informatics studies are confronted with the problems of information management, sharing and practice in technology. Then according to the results of the analysis, some pieces of advice for future studies of disaster informatics in China are provided.

Key words disaster informatics; information management; information sharing; integrated system; information dissemination

1 引言

目前加强灾害风险管理已成为全球防灾减灾战略的重点。在信息化社会快速发展的背景下,灾害信息被认为是防灾的重要手段。从灾害评估、风险识别到应急管理与恢复,信息在减少人们受灾害影响程度及经济损失中发挥着关键性的作用[1],能否快速提供可靠信息是减灾决策成功与否之关键[2]。在我国,各种自然灾害频繁发生,而且据评估,21世纪中国高温、洪涝和干旱灾害风险加大,城市化、老龄化和财富积聚对气候灾害风险有叠加和放大效应[3]。因此,加强灾害信息学研究刻不容缓。

日本作为一个自然灾害特别是地震频发的国家,恶劣的自然环境使其灾害信息学研究处于世界领先水平。此外,美国是世界上最早进行自然灾害信息管理的国家,经过多年的不断发展,如今已经形成了比较完整的灾害信息管理系统,具有完善的理论研究和实践经验。通过分析日本和美国灾害信息学研究态势,结合我国研究现状分析目前灾害信息学研究面临的主要问题,将有助于促进我国灾害信息学研究的发展,提高应对灾害的能力。

2 灾害信息学的定义与发展

2.1 “灾害信息学”的定义

灾害信息学在不同国家、不同研究领域的背景下有着不同的理解。日本学者普遍将灾害信息学定义为:“灾害信息学是研究有效防灾减灾所必须的信息的内容、传播者、受众、传播方法、信息传播系统的学科”[4]。美国最初在《风险管理相关术语》中将灾害信息学定义为“灾害情境中处理信息传播的理论与实践操作的结合”,这一定义将灾害信息学的研究范围限定在了狭义范围的灾害情境中,即应用于应急的场景,之后,学者Jishnu Subedi拓宽了灾害信息学研究涵盖的范围,他将灾害发生前、灾害过程中、灾害发生后能减少公众受灾影响的整体方法都包含进灾害信息学所研究的范围,将灾害信息学定义为“能确保获得信息并对它进行操作和处理以实现有效的灾害风险减少和为受灾者建立可恢复社区”的一门学科[5]。从以上定义可以看出,日本学者主要是从信息传播的视角出发对灾害信息学概念进行界定;美国更多地强调灾害信息学的实践应用,表达了其减少公众受灾影响和减缓灾害风险的目的。虽然两国定义各有不同,但都强调了公众和信息传播这两个核心要素。

与国外学者相比,国内学者对灾害信息学的论述过于简单,也没有形成主流共识。庞宗礼[6]于1989年首次提出将灾害信息列为一个专门的学科加以研究和重视,建议创建“灾害信息学”,之后于1991年便明确将灾害信息学定义为“减少灾害损失,提供及时、准确的防灾、救灾信息的科学”,他认为灾害信息学是信息科学的一个分支[7];刘艺林[8]认为灾害信息是指“为减灾研究服务的信息”,它是“灾害情报信息”的简称,而且灾害信息不等同于“灾情”。

综合以上各种定义,笔者认为灾害信息学主要包含灾害信息如何产生、如何传播以及如何有效利用等方面的问题。

2.2 灾害信息学发展脉络

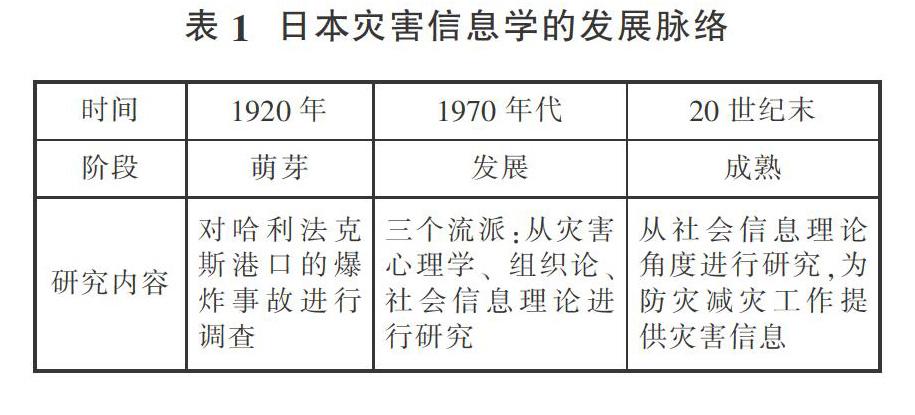

灾害信息的研究普遍认为始于1920年加拿大人对哈利法克斯港口的爆炸事故进行的调查[9]。到1970年代,日本学术界在灾害信息学领域形成了三个流派,分别从灾害心理学、地域社会学(组织论)和社会信息理论进行灾害信息学研究,代表人物有东京外国语大学的社会心理学家安倍北夫、早稻田大学的秋元和东京大学教授冈部庆三及其弟子广井修教授[10]。至今一直延续并发展的主要是社会信息理论视角下的灾害信息学(日本灾害信息学发展脉络见表1)。

目前,日美两国灾害信息学的发展已经成熟,逐步建立了常规的学术交流平台(期刊、会议和网站等),有稳定的研究队伍,其中,以美国建立相关机构和日本灾害信息学会成立为标志。美国于1979年组建了联邦紧急事务管理署(Federal Emergency Management Agency, FEMA),用于统一协调全国所有自然灾害信息的收集、分析、处理和传送,以保证联邦政府为受灾地区提供及时而周到的援助[11]。美国医学图书馆(National Library of Medicine, NLM)在其长期发展规划中设立了灾害信息管理中心(Disaster Information Management Resource Center, DIMRC),目的在于为国家在灾害应急准备、响应和恢复工作中提供信息服务作为支持[12]。日本灾害信息学会是日本关于灾害信息研究的权威学术机构,成立于1999年4月,该学会的第一任会长是时任东京大学研究生院信息学的广井修教授,灾害信息学会的目的是为了促进相关研究活动的展开,以产生对日本社会有价值的研究成果,并在防灾减灾工作中向全国提供灾害信息的相关研究成果[10]。

3 日美及我国灾害信息学研究现状

3.1 日本灾害信息学研究框架

日本的灾害信息学研究已经形成体系,其研究的重点主要有三个方面:信息的收集、信息的共享和信息的弥补[4]。

(1)信息的收集

日本政府对灾害信息的收集主要来源于三个方面,即灾害监测部门、公众对灾害信息的上报以及灾害本身的发生。灾害监测部门承担着实时监测灾害的责任,它提供的信息通常是预测型的,并且相对较为权威。日本在灾害监测的研究上投入了大量的资金,对于很难预测的地震灾害,日本的监测仪器仍可以在地震发生前10秒监测出来并发出警报;另外,公众也是日本政府十分重视的灾害信息来源,因为公众不仅可以在灾前提供预警信息,在灾害发生时也能提供灾情信息,这些信息在帮助灾害管理部门更好地制定防灾减灾方案时起着十分重要的作用。目前,在基于公众的信息收集方面主要研究如何让公众通过手持设备将灾害信息及时上报;第三种信息来源是灾害本身。灾害发生后灾害本身也发出信息,专家通过对灾害历史数据的调查研究而得到有关信息,而灾害本身发出的信息多数是滞后的,往往伴随着灾害已经造成重大损失,尤其地震属于突发性的自然灾害,很难通过历史数据对其进行预测,日本作为地震频发的国家在这一方面的信息研究相对较少,其更多地重视预警信息传播的研究。

(2)信息的共享

灾害是各种各样现象的复合体。这对很多组织机构间高效率地进行各式各样的信息共享提出了要求。目前,在建立信息共享的框架上如何引进现有的系统是日本专家研究的主要内容,国家的各机构、气、电、通讯等基础设施以及已有的各种灾害信息系统都处于快速成长的阶段,它们都拥有各自的系统结构,因此,将它们全部置换成统一的灾害信息系统建立起来是不现实的。于是,基于共同的接口设计和协议上的各系统之间的信息共享,即保留已有的系统使之在共同的应用程序接口(Application Programming Interface,API)下协同工作,从而成为实现组织和系统间横跨信息共享成为一个有效策略[4](见图1)。因此,日本学者正致力于研究不同系统间共同接口的设计。

(3)信息的弥补

灾害的发生频率相对较低,因此,通过历史数据做出预测从而做好应对的准备是十分困难的,而且防灾专家和经历过大灾难拥有丰富避难经验的人占极少数,对于大部分普通人来说,面对灾害都是第一次且属于被迫地采取措施。因此,进行灾害演习是弥补信息和经验不足的有效方法之一。日本学者在研究灾害演习方面投入了大量精力,包括开发大型商业区和车站等复杂环境下的人流避难演习信息系统、构建地震灾害综合仿真系统等,当前研究是以提高灾害演习的精确度为目标,探索存储人类行为数据的技术和整理框架。

3.2 美国灾害信息学研究现状

美国的灾害信息学侧重于对灾害信息管理的研究,这里的信息管理不仅仅意味着对信息进行整理,它包括对信息的收集、加工处理、转化为知识和行动并传达给公众等所有这些过程。

(1)灾害信息管理的集成系统理论

美国的灾害信息学强调其减缓灾害风险的目的,将利用信息技术实现灾害风险减缓的基础是能够将高效采集信息的工具(如卫星)、存储和加工信息的工具(如互联网)、以及传播信息的工具(如电视、手机、收音机)集成起来[13],从而形成灾害信息管理的集成系统理论框架(见图2)。

从图2中可以看出,灾害信息管理具体地分为三个步骤:收集、处理和传播。首先,对于信息的收集而言,原始数据主要来源于人和机器,如今的互联网和手机也可以实现在极短时间内从人类感受中自动收集数据;完成信息的收集之后,收集到的数据被传输到Web上的不同层次(根据目标受众划分),经过加工处理并内部交换,最后通过不同的工具(如网络、手机、收音机、警报装置)传送给需求者。

在集成系统理论基础上,为实现灾害信息更高效地管理,研究人员纷纷开始探讨如何对信息进行整理、灾害信息传播是怎样的过程以及哪些是更有效的传播工具等。灾害学专家Ben Wisner在2005年世界灾害报告中提出了灾害信息的分层结构,他将灾害信息按信息质量划分为4个层次,依次为数据、信息、知识、智慧[1,14];Jishnu Subedi[5]论述了灾害信息的传播不仅仅意味着为处于危险中的公众提供减少风险的合理办法,也是公众积累信息所有权的动态过程,激发公众的灾害风险意识是驱动信息获取的基础;随着社会的发展,信息通信技术为灾害信息研究带来了技术性的变革,使得灾害信息管理更依赖于基于网页的信息管理系统,而互联网成为灾害信息来源的主要途径。

(2)灾害信息学研究方法

美国灾害信息学研究采取严格的实证研究方法。这些方法是一种以参与行动为导向的实证研究,且对于研究成果的准确性要求较高。B. Takahashi [15]对台风袭击期间和之后一段时间内Twitter的使用情况进行了调查,发现不同利益相关者使用社交媒体主要用于二手信息的传播、协调救灾工作和纪念受到的影响;MD. Svoboda等[16]论述了存储在美国国家干旱减灾中心的用于加强干旱风险管理的决策支持工具——干旱风险图谱;MK. Lindell等[17]收集了262户居民对2009年萨摩亚8.1级地震和海啸的反应并进行数据分析,结果发现广播媒体是最常见的警告消息来源。这些研究的目的主要是为了解决灾害情境中信息通信技术(Information and Communication Technology,ICT)实践以及信息传播的问题。此外,从已有的研究发现,目前常用的研究方法有田野调查、利益相关者分析、案例分析、咨询日志、利用统计数据分析等[18-20]。

美国灾害信息学研究主要探索如何运用ICT实现高效的灾害信息管理,其中包括ICT在灾害信息收集中的应用、利用ICT实现信息的加工和处理以及将ICT作为灾害信息传播的工具。

3.3 我国灾害信息学研究现状

我国学者在灾害信息学理论研究与应用方面取得了丰富成果。本文通过中国期刊全文数据库,以“应急管理”、“情报”、“灾害信息”、“灾害”、“信息传播”分别作为标题词进行联合匹配检索,共获得相关文献1087篇。总结分析其研究内容,可以发现目前灾害信息学研究主要集中在以下3个方面:

(1)灾害信息分类与管理研究

研究灾害信息分类与管理有助于有效利用灾害信息、加强灾害信息管理能力和指导防灾减灾工作。我国最早的灾害信息分类研究可追溯到1992年,郭松玲[21]按照灾害信息在实际抗灾救灾工作中的作用将其分为成因信息、危害信息、减灾信息三大类。之后,研究陆陆续续展开,彭姚[22]对国内自然灾害信息分类与组织研究进行了综述,她总结出目前有关研究主要集中在灾型划分、特定灾害信息的分类与组织、建立灾害信息管理系统、制定灾害信息分类标准等方面;崔鹏飞[23]分析了当前我国灾害信息管理存在的问题及出现的原因,并叙述了未来我国灾害信息管理的发展趋势。

(2)突发事件应急管理中的情报研究

由于自然灾害、社会安全、事故灾难等突发事件频频发生,从情报学角度分析目前突发事件应急决策中的问题也引起了国内学者的重视。南京大学苏新宁研究团队进行了“面向突发事件应急决策的快速响应情报体系”专题研究,分别从理论探索和实践分析两个角度解决了面向突发事件应急决策的快速响应情报体系的系列问题[24-29];林曦等[30]对我国突发事件应急管理的情报工作现状和问题进行了分析,他总结发现目前我国应急管理情报工作中存在法律法规保障规定尚不明确、人才队伍建设尚不健全、情报资源体系尚不完善、情报网络尚不通畅等问题。

(3)灾害信息传播研究

灾害事件发生后,灾害信息的传播对救援工作能否及时有效展开以及消除恐慌和维持社会稳定具有十分重要的作用。因此,有关灾害信息传播的研究也成为学者关注的热点。徐占品等[31]论述灾害信息传播的研究对象为灾害信息传递的各要素及其运行规律,常用的研究方法主要包括定性定量相结合的研究方法、田野调查法和文化分析方法,将灾害信息传播者按身份分为政府传播者、公众传播者和媒体传播者[32],之后又对新媒体时代灾害信息传播的特点进行了深入研究[33];刘晓岚等[34]分析了我国灾害信息传播的研究现状,提出有关整合传播的研究将成为未来灾害信息传播研究的发展方向;刘伟等[35]对移动互联网语境下的灾害信息传播进行了研究;刘雯等[36]以雅安地震为例进行了基于情感分析的灾害网络舆情研究。

从以上的分析不难发现,与日、美等国研究水平相比,我国的相关研究较为滞后:研究主题分散于传播学、情报学等各学科领域,相关概念没有达成共识,研究没有形成体系,也没有比较成熟的理论模型,从实践分析角度展开的研究十分匮乏。

4 灾害信息学研究面临的主要问题

通过对日美及我国灾害信息学研究现状的分析,笔者认为目前灾害信息学研究面临的问题主要有以下3点。

4.1 灾害信息的管理

随着过去几十年信息和通信系统的进步,缺少信息已不再是主要的问题,目前面临的问题是互联网上各种信息的混杂阻碍了信息的有效传播和最佳利用。不同用户对信息的需求不尽相同。如公众对灾害事件历史时间数据并不感兴趣,他们所关心的是即将出现的灾害的规模和波及范围,然而对于灾害专家而言,灾害的历史数据却是十分重要的。如果信息不根据受众群体进行划分,那么降低灾害风险的有效信息就不能最佳利用。因此,如何对灾害信息进行管理从而使之易于传达给目标受众成为灾害信息学的关键问题,这里的信息管理不仅仅包括对大量多样且复杂的灾害信息进行整理,还包括如何将信息传达给公众。

4.2 灾害信息的共享

从灾害信息学的角度来讲,防灾减灾的实现需要靠各级政府、科技部门和人民群众三者来共同完成,灾害信息在三者之间的运动(见图3[7])。

最先获得灾害信息的是人民群众和基层工作的科技人员,他们将所获得的信息传递到相关部门,相关部门进行处理,使之成为有价值的高层次信息,之后部门再将信息上报给政府,政府制定合理决策,传达给下级并采取行动。因此,要想实现综合高效地防灾减灾,需要解决政府和科技部门之间信息共享问题、政府和人民群众之间信息共享问题以及科技部门和人民群众之间信息共享问题。灾害信息的共享是灾害信息学研究面临的重要课题。

4.3 实践中的技术问题

基于灾害信息管理集成系统理论,如何将收集、存储和处理信息的技术与传播、反馈信息的交流工具集成起来从而实现灾害风险减缓中信息技术的最有效利用是灾害信息学的关键。而这种集成系统理论的具体实践还需克服很多技术上的问题,包括探索Web2.0在灾害信息收集和传播中的应用;提升智能信息处理系统从而使互联网上的原始数据能够被加工处理成对于不同利益相关者而言易于理解的信息;开发小型网页工具使互联网上加工处理后的信息能够通过手机、收音机和电视等媒体传播给公众等。

5 加强我国灾害信息学研究的建议

相比日本和美国灾害信息学研究水平,我国灾害信息学研究目前还处于发展阶段,关于灾害信息学的相关概念、研究对象、研究方法还没有系统化、体系化,研究还不够深入。针对目前灾害信息学研究面临的主要问题,借鉴日美国家灾害信息学研究的经验,笔者认为,我国应从以下几个方面加强研究。

5.1 完善灾害信息学学科建设,搭建符合国情的灾害信息学研究框架

从已有的文献来看,尽管国内有学者较早提出创建“灾害信息学”这一学科,但是灾害信息研究至今仍未成为主流的研究方向。我国相关领域的研究主要集中在自然科学领域,社会科学领域尤其从信息的角度进行的相关研究相对较少。对比国外灾害信息学研究的发展,我国社会科学领域尤其是以信息为视角进行灾害研究的灾害信息学没有受到应有的重视,在建立专门的学科方面有所欠缺,没有形成系统的理论框架和研究体系。总结日本和美国的灾害信息学研究可以发现,两国根据其国家的自身特点形成了各具特色的灾害信息学研究,日本由于地震灾害的频发,因此,更多地开展以地震为目标导向的研究,而美国灾害种类多样,拥有领先的信息化理论和实践经验,其研究主要围绕面临的信息问题展开。我国应该借鉴国外的这些研究成果,深入探索灾害信息学的相关理论以及进行实践分析,大力发展和完善我国的灾害信息学学科建设,搭建符合我国国情的灾害信息学研究框架,为解决灾害问题提供更好地服务。

5.2 从信息管理、信息共享角度切入,发展我国灾害信息学研究

通过分析日本和美国灾害信息学研究角度,不难发现虽然两国存在明显差异,但仍然有共同之处,即从信息共享角度展开灾害信息系统集成方面的研究,这一点值得我国借鉴。此外,我国遭受的灾害种类多种多样,有地震、干旱、洪涝等等,这一点和美国情况相似,因此,可以更多地借鉴美国的研究成果,将信息管理这一角度作为切入点进行研究。综合以上分析,借鉴日本和美国的研究经验,可以从信息管理、信息共享这两个角度切入,进一步展开我国的灾害信息学研究,具体可以从目前我国灾害信息管理的现状、存在的问题以及探索我国灾害信息共享的模式和具体实践等方面着手研究。

5.3 探索灾害信息传播的共性规律,加强系统化研究

从日美已有的研究可以发现:灾害信息传播也是灾害信息学研究的重要部分。我国学者在灾害信息传播方面也取得了较多研究成果,刘晓岚在分析梳理大量灾害信息传播研究成果的基础上,发现我国灾害信息传播的研究主要分为四个方向:一是从政府危机管理角度开展的灾害信息传播研究;二是从媒体作用、媒介融合角度展开的灾害信息传播研究;三是从公众参与、社会救助等角度展开的灾害信息传播研究;四是研究灾害信息传播中政府、媒体和公众的关系[34]。尽管上述研究角度多样,我国对灾害事件中信息传播的研究却仍集中在针对重大灾害事件展开的灾害信息传播的个案研究,如刘波[37]、赵延东[38]等对灾害信息传播研究,这类研究具有很强的针对性,对于具体问题分析也比较透彻,但都只是结合具体案例分析经验和教训,没有提炼和分析灾害的信息传播共性规律,这对后续整合灾害信息传播研究以及灾害信息系统集成研究十分不利。因此,我国关于揭示灾害信息传播规律的系统研究还需进一步加强。

参考文献:

[1] Alexander D.World Disasters Report 2005:focus on information in disasters[J].Disasters,2006,30(3):377-379.

[2] 李俊,聂应德.日本灾害信息系统及其运作:经验与启示[J].东南亚纵横,2009(2):101-105.

[3] 中国极端天气气候事件和灾害风险管理与适应国家评估报告[EB/OL].[2016-04-16].http://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xqxxw/2011xqxyw/201503/t20150316_276710.html.

[4] 野田五十樹,山下倫央,副田俊介.新しい○○情報学:3.災害情報学[J].情報処理,2010,51(6):649-655.

[5] Subedi J.Disaster Informatics:Information Management as a Tool for Effective Disaster Risk Reduction[J].Advanced ICTs for

Disaster Management and Threat Detection:Collaborative and Distributed Frameworks,2010:415.

[6] 庞宗礼.关于建立灾害信息学的建议和农业灾害信息初探[J].农业信息探索,1989(1):27-30.

[7] 庞宗礼.灾害信息学的基本构架[J].科学管理研究,1991(5):74-78.

[8] 刘艺林.灾害信息的采集及其成果积累[J].灾害学,1999(1):70-75.

[9] 田中 淳.災害情報論の展望:減災を目指して(<特集>学術講演会東京大学総合防災情報研究センター設立準備シンポジウム)[J].生産研究,2008,60(4):19-26.

[10] 孙庚.日本灾害信息学研究的历史与现状[J].国际新闻界,2010(1):111-116.

[11] 民政部灾害信息管理项目建设考察团,王振耀,方志勇,等.加快灾害信息管理系统建设──美国、日本灾害应急管理系统建设启示[J].中国减灾,2004(5):49-51.

[12] 宋丹,高峰.美国自然灾害应急管理情报服务案例分析及其启示[J].图书情报工作,2012,56(20):79-84.

[13] Asimakopoulou E.Advanced ICTs for Disaster Management and Threat Detection:Collaborative and Distributed Frameworks:Collaborative and Distributed Frameworks[M].IGI Global,2010.

[14] Weichselgartner J,Pigeon P.The Role of Knowledge in Disaster Risk Reduction[J].Int J Disaster Risk Sci,2015,6(2):107-116.

[15] Takahashi B,Tandoc E C,Carmichael C.Communicating on Twitter during a disaster:An analysis of tweets during Typhoon Haiyan in the Philippines[J].Computers in Human Behavior,2015(50):392-398.

[16] Svoboda M D.,Fuchs B A.,Poulsen C C,et al.The drought risk atlas:Enhancing decision support for drought risk management in the United States[J].Journal of Hydrology,2015(526):274-286.

[17] Lindell M K,Prater C S,Gregg C E,et al. Households'immediate responses to the 2009 American Samoa Earthquake and Tsunami[J].International journal of disaster risk reduction,2015(12):328-340.

[18] Steelman T,Mccaffrey S,Velez A-L.,et al.What information do people use,trust,and find useful during a disaster?Evidence from five large wildfires[J].Nat Hazards,2015,76(1):615-634.

[19] Ryan B.Information seeking in a flood[J].Disaster Prevention and Management:An International Journal,2013,22(3): 229-242.

[20] Su Y,Zhao F,Tan L.Whether a large disaster could change public concern and risk perception: a case study of the 7/21 extraordinary rainstorm disaster in Beijing in 2012[J].Nat Hazards,2015,78(1):555-567.

[21] 郭松玲.试论灾害信息的特征与分类[J].中国减灾,1992(3):25-27.

[22] 彭姚.国内自然灾害信息分类与组织研究综述[J].科技创新导报,2014(30):26-30.

[23] 崔鹏飞.我国灾害信息管理现状与发展分析[J].教育教学论坛,2014(30):243-244.

[24] 陈祖琴,苏新宁.基于情景划分的突发事件应急响应策略库构建方法[J].图书情报工作,2014,58(19):105-110.

[25] 蒋勋,毛燕,苏新宁.突发事件驱动的信息语义组织与跨领域协同处理模型[J].情报理论与实践,2014(11):114-119.

[26] 蒋勋,苏新宁,刘喜文.突发事件驱动的应急决策知识库结构研究[J].情报资料工作,2015(1):25-29.

[27] 吴小兰,章成志.基于DTM-LPA的突发事件话题演化方法研究——以H7N9微博为例[J].图书与情报,2015(3):9-16.

[28] 邵健,章成志.文本表示方法对微博Hashtag推荐影响研究——以Twitter上H7N9微博为例[J].图书与情报,2015(3):17-25.

[29] 邓三鸿,刘喜文,蒋勋.基于利益相关者理论的突发事件案例知识库构建研究[J].图书与情报,2015(3):1-8.

[30] 林曦,姚乐野.我国突发事件应急管理的情报工作现状与问题分析[J].图书情报工作,2014,58(23):12-18.

[31] 徐占品,钟健.灾害信息传播的研究对象、方法和意义[J].防灾科技学院学报,2010(3):125-129.

[32] 徐占品.灾害信息传播者类型及其传播特点[J].新闻界,2013(21):28-33.

[33] 徐占品,刘利永.新媒体时代灾害信息的传播特点——以北京7.21特大暴雨山洪泥石流灾害为例[J].新闻界,2013(5):48-53.

[34] 刘晓岚,刘颖,迟晓明.我国灾害信息传播的研究现状与展望[J].防灾科技学院学报,2010(1):132-136.

[35] 刘伟,刘晓岚.移动互联网语境下的灾害信息传播研究[J].东南传播,2015(3):5-7.

[36] 刘雯,高峰,洪凌子.基于情感分析的灾害网络舆情研究——以雅安地震为例[J].图书情报工作,2013,57(20):104-110.

[37] 刘波.公共突发性事件中微博舆论场域的生成与引导——从北京“7·21”特大自然灾害到钓鱼岛事件[J].中国党政干部论坛,2013(4):76-80.

[38] 赵延东.社会网络在灾害治理中的作用——基于汶川地震灾区调查的研究[J].中国软科学,2011(8):56-64.

作者简介:邹青芸(1995-),女,中国科学院大学硕士研究生,研究方向:情报理论与方法;高峰(1965-),男,中国科学院兰州文献情报中心研究员,研究方向:资源环境科学战略情报研究、区域发展战略研究、自然灾害应急管理情报服务研究;安培浚(1979-),女,中国科学院兰州文献情报中心副研究员,研究方向:地球科学战略情报研究。