中国古代监察制度初探

——以金代提刑司、按察司为例

王思玉 兰庚泽

吉林大学,吉林 长春 130000

中国古代监察制度初探

——以金代提刑司、按察司为例

王思玉*兰庚泽*

吉林大学,吉林长春130000

监察制度作为政治制度的重要组成部分,为封建国家机器平稳运行提供保障,为封建专制主义集权政治长期稳定的发展提供坚实的基础。金朝是女真族建立的少数民族王朝,监察体制具有一定特色,但整体上看较为薄弱。大定二十九年(1189年)提刑司正式设立,承安四年(1199年)改为按察司。其作为地方监察机构,对金王朝统治产生深远的影响。

监察;提刑司;按察司

一、金代之前监察机构的发展演变

关于中国古代的监察制度研究,前人有很多成果,如戴建国《宋代的提点刑狱司》、余蔚《金代地方监察制度研究》、程妮娜《金代监察制度探析》、王寅生《元代提刑按察司制度研究》、汪珍《论清代的按察司》等。但有关金代提刑司、按察司的研究较少,对于按察司、提刑司人员的研究及其特点也都没有涉及。

金代之前监察机构的发展主要经过五个大的时期,分别是夏商周时期、秦汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐时期、北宋时期。金在继承辽、宋制度的基础上进行了符合其自身特点的发展与创新,并对后世的元、明两代的监察制度产生了较大的影响。

先秦时期是监察制度真正意义上的萌芽阶段。夏朝最早已设有带有监察意味的“啬夫”,“史啬夫谓检束群吏之官”,“人啬夫谓检束百姓之官”。到了商朝,已制定了专针对官吏的《官刑》。发展到西周时期则已出现了带有监察色彩的“御史”的官名。

监察体制在秦朝正式确立。“至秦汉为纠察之任”。除御史台外在中央还设有御史大夫府。对上,御史大夫负有辅佐宰相的职责;对下,对各级官吏负有监督的责任。在地方上,设有监郡御史,仅负责对郡县的监察,同时有向上级推荐人才的权力。汉在继承秦制的基础上对监察制度做了进一步的发展,将中央机构分为御史台、丞相司和司隶校尉三个互相牵制的部分,在丰富监察方式的同时,也使监察人员受人监督。

魏晋南北朝时期,监察体制进入发展的蓬勃阶段。在此时期,御史台作为中央最高的监察机构,脱离了少府由封建皇帝直接统辖。其权力进一步扩大,御史台的长官御史中丞,其监察权“从皇太子以下无所不纠也”。其职权和工作更加的明确具体,并且开始与谏官系统配合工作。出现台谏合一的局面,使得监察体制在这一时期取得了进一步的发展与完善。

隋唐时期是我国古代监察体制迈向成熟的时期。隋朝中央在御史台以外,又加设了谒者、司隶二台,统称为三台。唐朝总体上承袭了隋的监察体制,但较隋朝的监察体制则更加完整具体。在唐朝,御史台被分为了三个部分:台院:主要负责“纠举百僚,推鞫狱讼”;殿院:负责维护皇权威,主责是“掌殿廷供奉之仪式”;察院下设监察御史十人,职掌“分察巡按郡县”“监决囚徒”,称为“部察”。完整的监察体制在这一时期最终形成。

宋朝是监察制度走向完备的阶段。宋代基本沿用了唐的监察体制,中央的最高监察机构仍是御史台,台院、察院及殿院“三院”作为御史台的附属机构,同时并立谏院。御史台负责“掌纠察官邪,肃正纲纪。大事则廷辩,小事则奏弹”。从这一时期开始,监察体制开始呈现出台谏合一的势态,并在地方上创立二级监察体制,为以后王朝出现多层次的监察体制奠定了坚实的基础。

二、金代提刑司、按察司的设置、演变及职能

金代提刑司与按察司制度的确立,离不开此前历代王朝监察体制的发展,彼此之间是继承发展的关系,不仅继承了此前监察制度,并在此基础上进行了符合金朝自己王朝特点及民族情况的改革吗,且不断完善。

女真族建立的金王朝,其政治制度主体是在吸收、辽宋的基础之上,结合本民族“本国制度”也就是勃极烈与猛安谋克制度建立起来的。金代的提刑司与按察司也是如此,主要取自宋朝的提点刑狱,在吸收前代的提点刑狱的基础之上,建立了从无到有的地方监察系统并逐渐完善。

(一)提刑司的设置及演变

金代提刑司于大定二十九年(1189年)正式设立,同年六月,章宗命置提刑司:诏曰:“朕初即位,忧劳万民,……今分九路,专设是职。尔其尽心,往懋乃事”。至此金代提刑司正式设立。

据《金史·百官志》载:其任职人员,正常情况下应设提刑使一员,正三品;副使一员,正四品;判官二员,从六品;知事,正八品,人数不定;知法三员,女直、契丹、汉儿各一;另有令史,明昌三年(1192年)更名书史,员数不详。使、副使、判官为机构的主要官员。明昌三年(1192年)章宗云:“诸路提刑司官止三十余员”,指的就是此三类官员。并规定“提刑官除后于便殿听旨,每十月,使、副内一员入见议事。如此一员,则令判官入见”。承安四年(1199年)“改提刑司为按察司”。监察范围略有变化,但作为地方的监察机构,其基本的监察职能未变。改革后的按察司,其职官设置与提刑司大致相同,使一员,正三品;副使,正四品,兼劝农事;签按察司事一员,正五品;知事、知法若干员。

提刑司变革为按察司,监察范围前后略有变化,但监察地方的基本职能是没有改变的。提刑司最主要的职掌是考核官吏,举贤荐能,上奏不法。提刑司作为地方的监察机构,有体察地方官与被举荐者的政绩的职责,并以此做为官员升迁废黜的重要依据。变革后的按察司不再兼采访举荐廉能的职责,这也是此次变革的主要目的,即削权。自此,按察司的工作主职转向“掌审察刑狱”。

其次,审刑。章宗继位之初置九路提刑司,及九路提刑使朝辞于庆和殿,章宗曰:“建立官制,当宽猛得中。凡军民事相涉者,均平决遣,钤束家人部曲,勿使沮扰郡县事。今以司狱隶提刑司,惟翼狱犴无冤耳。”说明提刑司设立之初其出发点就是为了审理冤狱,待转为按察司后失去荐举权的按察司将工作的重点转为审查刑狱,此时审查刑狱成为按察司的主要职责。

第三,纠察滥官汙吏豪猾之人。如裴满亨任中都、西京等路按察使时,“时世袭家豪夺民田,亨检其实,悉还正之。”此时的按察使的工作包括专纠官邪。

第四,劝农桑。据《金史·百官志》记载,按察司的职能包括“兼劝农桑”。泰和八年(1208年)“诏诸路按察使并兼转运使”。除此之外“私盐酒曲并应禁之事”都属于按察司的监察范围。包括各路的通检推排“每路差官一员,命提刑司官一员副之”。

第五,监察诸路猛安谋克。监察猛安谋克的权力曾一度转入御史台,然而没过多久就再次命提刑司兼领安抚司的安抚判官“专管千户谋克”。至泰和元年(1201年)八月“制猛安谋克并隶按察司,监察御史止按部纠察,有罪则并坐监临之官”。这种关系的前后变化,从一个侧面映射了女真社会内部的社会体制的变革,将地方的管辖权统一归于中央王朝,与汉族的州县地区一样,统一归于中央的监察体制之下,处于中央皇权的监督管理之下。

三、金代提刑司、按察司的主要任职人员

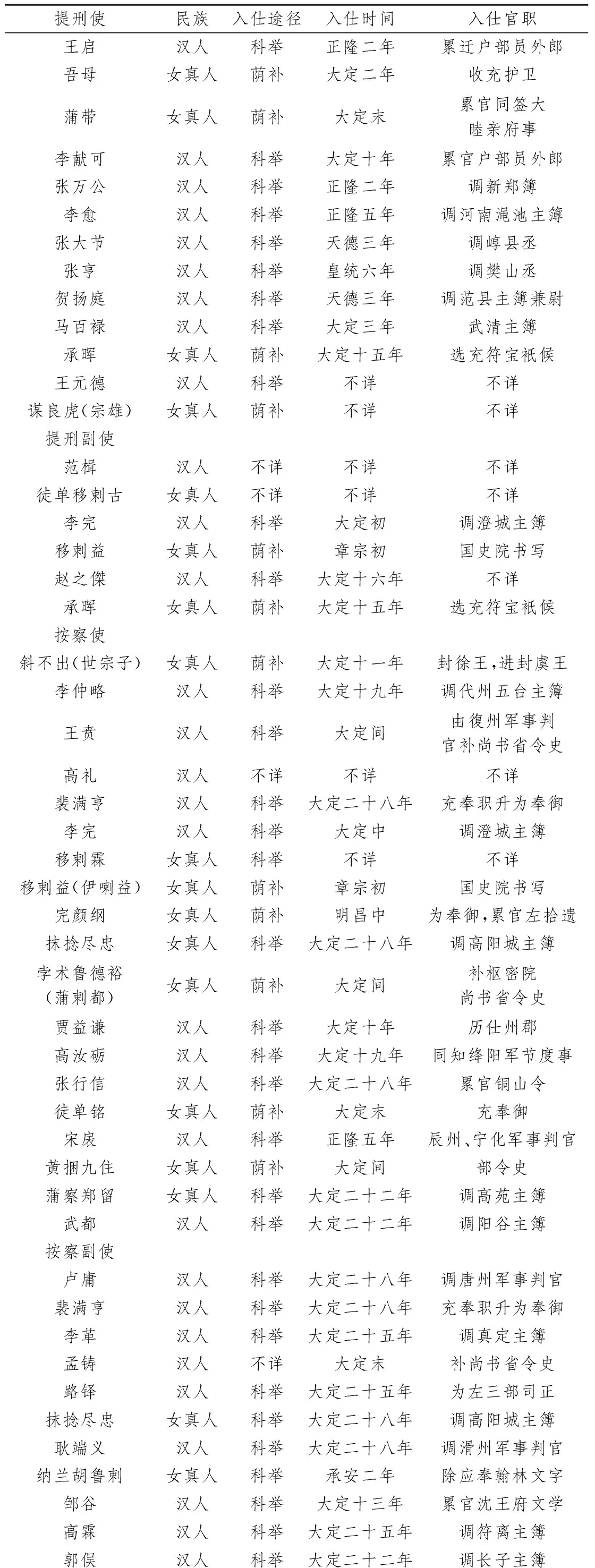

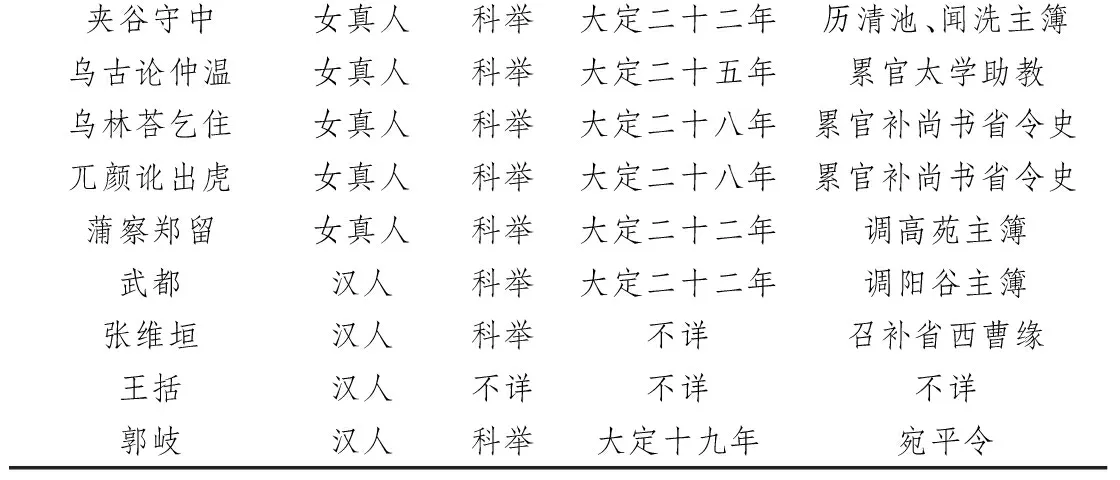

爬梳《金史》及金代碑刻资,可查有金一代共有提刑使13人、提刑副使6人,按察使19人、按察副使20人,共计58人。详见下表所示:

提刑使民族入仕途径入仕时间入仕官职王启汉人科举正隆二年累迁户部员外郎吾母女真人荫补大定二年收充护卫蒲带女真人荫补大定末累官同签大睦亲府事李献可汉人科举大定十年累官户部员外郎张万公汉人科举正隆二年调新郑簿李愈汉人科举正隆五年调河南渑池主簿张大节汉人科举天德三年调崞县丞张亨汉人科举皇统六年调樊山丞贺扬庭汉人科举天德三年调范县主簿兼尉马百禄汉人科举大定三年武清主簿承晖女真人荫补大定十五年选充符宝衹候王元德汉人科举不详不详谋良虎(宗雄)女真人荫补不详不详提刑副使范楫汉人不详不详不详徒单移剌古女真人不详不详不详李完汉人科举大定初调澄城主簿移剌益女真人荫补章宗初国史院书写赵之傑汉人科举大定十六年不详承晖女真人荫补大定十五年选充符宝衹候按察使斜不出(世宗子)女真人荫补大定十一年封徐王,进封虞王李仲略汉人科举大定十九年调代州五台主簿王贲汉人科举大定间由復州军事判官补尚书省令史高礼汉人不详不详不详裴满亨汉人科举大定二十八年充奉职升为奉御李完汉人科举大定中调澄城主簿移剌霖女真人科举不详不详移剌益(伊喇益)女真人荫补章宗初国史院书写完颜纲女真人荫补明昌中为奉御,累官左拾遗抹捻尽忠女真人科举大定二十八年调高阳城主簿孛术鲁德裕(蒲剌都)女真人荫补大定间补枢密院尚书省令史贾益谦汉人科举大定十年历仕州郡高汝砺汉人科举大定十九年同知绛阳军节度事张行信汉人科举大定二十八年累官铜山令徒单铭女真人荫补大定末充奉御宋扆汉人科举正隆五年辰州、宁化军事判官黄捆九住女真人荫补大定间部令史蒲察郑留女真人科举大定二十二年调高苑主簿武都汉人科举大定二十二年调阳谷主簿按察副使卢庸汉人科举大定二十八年调唐州军事判官裴满亨汉人科举大定二十八年充奉职升为奉御李革汉人科举大定二十五年调真定主簿孟铸汉人不详大定末补尚书省令史路铎汉人科举大定二十五年为左三部司正抹捻尽忠女真人科举大定二十八年调高阳城主簿耿端义汉人科举大定二十八年调滑州军事判官纳兰胡鲁剌女真人科举承安二年除应奉翰林文字邹谷汉人科举大定十三年累官沈王府文学高霖汉人科举大定二十五年调符离主簿郭俣汉人科举大定二十二年调长子主簿

夹谷守中女真人科举大定二十二年历清池、闻洗主簿乌古论仲温女真人科举大定二十五年累官太学助教乌林荅乞住女真人科举大定二十八年累官补尚书省令史兀颜讹出虎女真人科举大定二十八年累官补尚书省令史蒲察郑留女真人科举大定二十二年调高苑主簿武都汉人科举大定二十二年调阳谷主簿张维垣汉人科举不详召补省西曹缘王括汉人不详不详不详郭岐汉人科举大定十九年宛平令

据上表:

(一)从民族成分看,提刑使、提刑副使、按察使、按察副使,以汉族人为主,共计35人,占总体人数的60%左右,但也有女真人担任,共计23人,占总体人数的40%左右。由此可以得出担任提刑使、提刑副使、按察使、按察副使的以汉人为主,其中汉族人超过半数以上。这主要与统治者对这一官职的高要求有关,汉族官员多是通过科举考试入仕,其文化水平相对较高。

(二)从入仕途径看,官员的选任主要以科举为主,汉人做官都是通过科举考试入仕;女真提刑(按察)使(副),入仕途径前后有变化,大定十三年(1174年)以前女真提刑(按察)使(副)都是荫补入仕,大定十三年以后则多为科举入仕,这与金世宗在大定十三年(1174年)实行女直科举考试有关,女真进士科举考试制度正式确立。此后科举考试成了女真人入仕的主要途径。

(三)从仕宦履历看,担任提刑使、提刑副使、按察使、按察副使的人员,大多是有过基层工作经验的人。上表所列出的58人中,有7人仕宦履历不详,其余51人中有28人曾有过基层工作经验,占总人数的55%左右,证明有超过半数的提刑使、提刑副使、按察使、按察副使有过基层工作经验。这主要与提刑司的工作性质有关,做为地方的监察机构须要对地方有充分的了解,因而多选拔有基层工作经验的人担任。

综上所述,金朝作为一个由女真族建立的封建王朝,其民族色彩渗透到其政治生活的方方面面,包括其监察制度,虽然其监察制度仍存在很多不足之处,但就其对金王朝的贡献来看,总体上仍是利大于弊的,金代监察制度的存在为金朝加强封建专制统治、维护国家安定统一、整顿吏治、促进社会安定、保证经济文化发展等都曾发挥过重要作用。

[1]戴建国.《宋代的提点刑狱司》.《上海师范大学学报》,1989(2).

[2]程妮娜.《金代监察制度探析》.《中国史研究》,2000(1).

[3]王寅生.《元代提刑按察司制度研究》.内蒙古大学,2010.

[4]汪珍.《论清代的按察司》.中国政法大学,2009.

[5][唐].房玄龄注:《管子》卷10《君臣上》.四库全书文渊阁本.

[6]《周礼春官宗伯第三》.

[7][元]马端临.《文献通考》职官考七御史台.浙江古籍出版社,2000.

[8]《晋书》卷47《傅玄列传》.

[9]《旧唐书》卷44《职官志三》.

[10]《宋史》卷164《职官志四》.

[11]《金史》卷73《宗雄传》.

[12]余蔚.《金代地方监察制度研究》.《中国历史地理论丛》,2010(3).此处《金史百官志》中记载不清,此处引用余蔚据[清]施国祁《金史详校》整理所得结论.

[13]《金史》卷9《章宗纪一》提刑司入见日期前后不统一,可能中间有变动.

[14]《金史详校》卷4,第544页.此处并无按察司内设有知事、知法的记载,但从同书其关于提刑司、按察转运司都有知事、知法,可知按察司也应当有此两职官.

[15]《金史》卷五四《选举志》.

[16]《金史》卷一二《章宗纪》.

[17]《金史》卷五七《百官志》

[18]《金史》卷四六《食货志》.

[19]《金史》卷一0《章宗纪》.

[20]《金史》卷一一《章宗纪》.

[21]《金史》卷五一《选举志一》.

[22]杨树藩.《辽金中央政治制度》第7章.《结论》.(台)商务印书馆,1978.

兰庚泽(1991-),男,山东烟台人,吉林大学,硕士研究生,研究方向:世界史;王思玉(1993-),女,黑龙江人,吉林大学,硕士研究生,研究方向:辽金史。

D691.49

A

1006-0049-(2016)20-0095-02