东北林草交错区植被NDVI时空特征及其与气候因子关系分析

史娜娜,全占军,韩 煜,王 琦,张振华

(1.中国环境科学研究院,北京 100012; 2.河北圣洁环境生物科技工程有限公司,石家庄 050051)

东北林草交错区植被NDVI时空特征及其与气候因子关系分析

史娜娜1,全占军1,韩 煜1,王 琦1,张振华2

(1.中国环境科学研究院,北京 100012; 2.河北圣洁环境生物科技工程有限公司,石家庄 050051)

利用2000—2010年MODIS NDVI数据集和同期气象数据集,分别从时间序列和空间格局上分析了东北林草交错区及其3个生态子区(典型草原区、森林区和森林草原区)植被NDVI变化特征及其对气温、降水的年际和年内响应关系。结果表明:(1)多年月均NDVI年内变化曲线表现为单峰型;多年季均NDVI夏季最高;逐年NDVI总体波动上升;(2)多年植被NDVI空间差异显著,总体呈现东高西低、由东向西递减的特征,其中,森林区平均NDVI最高,典型草原区平均增加速率最大;(3)在年际关系上,全区、典型草原区、森林区、森林草原区植被NDVI的主要气候影响因子分别为气温、降水、气温、降水;(4)在年内关系上,植被NDVI与降水呈显著线性关系,与气温呈显著指数关系;在生长季,典型草原区对气温和降水均有时滞响应,且对降水的响应更高,森林草原区对降水具有时滞响应。

东北林草交错区;NDVI; 相关分析; 动态度

全球气候变化与陆地生态系统响应(GCTE)作为国际地圈生物圈计划(IGBP)的核心内容受到国内外学术界广泛关注[1-2]。陆地生态系统变化直接反映于植被,而归一化植被指数(Normal Difference Vegetation Index,NDVI)作为最常用的植被响应指标,能够反映地表植被群落生长态势,表征区域生态环境变化,成为诊断生态系统状态的重要基础数据[3-4];同时,植被NDVI对响应全球气候变化具有较高敏感性[5]。因此,动态监测植被NDVI的时空演变格局,深入分析NDVI与气候因子之间的响应关系,对揭示区域环境演变和调节生态过程等具有重要的理论和实践意义。

20世纪90年代以来,国内外学者就植被NDVI时空格局及其与气候因子的关系开展了广泛研究。结果表明,气候变化导致北半球中高纬地区植被活动显著增加[6-8],在中国西北、东北、青藏高原等地的研究,也得到类似的结论[9-13]。就中国东北地区而言,已有研究多从同一空间或时间尺度来探讨植被NDVI和气候因子的关系,忽略了它们在时空分配上存在的差异性[2,14-16]。鉴于此,本研究基于2000—2010年的MODIS-NDVI 遥感数据,获取东北林草交错区植被NDVI的时空变化过程,结合研究区同期降水量和气温数据,分析全区及3个生态子区(典型草原区、森林区和森林草原区)植被NDVI与气候因子的年际和年内响应关系,以期为该区生态系统管理提供借鉴。

1 材料与方法

1.1研究区概况

东北林草交错区作为生态脆弱区,是由环境保护部在《全国生态脆弱区保护规划纲要》(2008年)中首次明确提出的[17],是我国北部重要的生态屏障。该区主要分布于大兴安岭山地和燕山山地森林外围与草原接壤的过渡区域,行政区域涉及内蒙古呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市和河北省承德市、张家口市等部分县(旗、市、区)。该区属温带大陆性季风气候,冬季寒冷,夏季气温不高。该区生态环境脆弱性表现为生态过渡带特征明显,北部主要是寒温带针叶林分布区,中间为森林向草原的过渡带,草原区以疏林草甸、草甸草原、典型草原为主,群落结构复杂,环境异质性大,对外界反应敏感等。

1.2数据来源

MODIS数据来源于中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站(http:∥www.gscloud.cn)。选择2000—2010年覆盖东北林草交错区的中国陆地合成数据产品,利用ArcGIS的数据裁剪模块和重投影模块完成数据空间处理。针对每期数据,运用最大合成法(MVC)逐像元合成年NDVI最大值数据,得到逐年NDVI栅格图层,数据空间分辨率为1 km。

气象数据来源于中国气象数据网(http:∥data.cma.gov.cn/),该数据集包括经纬度、海拔、年均温和年降水量等信息。利用各气象站点的经纬度,采用ArcGIS的空间插值模块对气象数据进行Kriging插值,并以东北林草交错区为掩膜,获取与NDVI数据像元大小一致、投影相同的栅格气象数据。

1.3分析方法

采用动态度诊断植被NDVI变化强度,正值表示上升,负值表示下降,并利用变异系数来分析数据离散程度。在此基础上,分析植被NDVI与气温和降水的相关性,以此探讨植被NDVI对气候因子的响应。

1.3.1植被NDVI变化动态度及变异系数植被NDVI波动是植被受到人为和自然双重干扰后的重要体现,是植被健康状况的重要表征。波动值大,表明植被群落不稳定(植被趋于恢复或退化);波动值小,表明植被群落状态稳定。利用公式(1)和公式(2)分别计算2000—2010年植被NDVI变化动态度及变异系数,以此反映研究区10余年来植被绝对变异量和相对波动程度[18-19]。

(1)

式中:θ表示NDVI动态度;NDVI2010表示2010年NDVI值;NDVI2000表示2000年NDVI值。

(2)

(3)

1.3.2NDVI与气候因子的相关性分析偏相关分析用于研究两个特定变量之间的相互作用关系,即当两个变量均与第三个变量存在相关关系时,剔除其影响,而只分析另外两个变量之间的相关程度[2,20]。在1 km栅格尺度上,首先利用公式(4)分别计算植被NDVI与降水和气温的两两相关系数,进而利用公式(5)分析偏相关性。植被NDVI与气候因子的相关系数计算公式如下:

降水一定情况下,植被NDVI与气温的偏相关系数和气温一定情况下,植被NDVI与降水量的偏相关系数计算公式如下:

(5)

式中:rabc为变量c一定情况下,变量a,b之间的偏相关系数;rab为变量a,b之间的相关系数;rbc为变量b,c之间的相关系数;rac为变量a,c之间的相关系数。

2 结果与分析

2.1植被NDVI时间序列特征

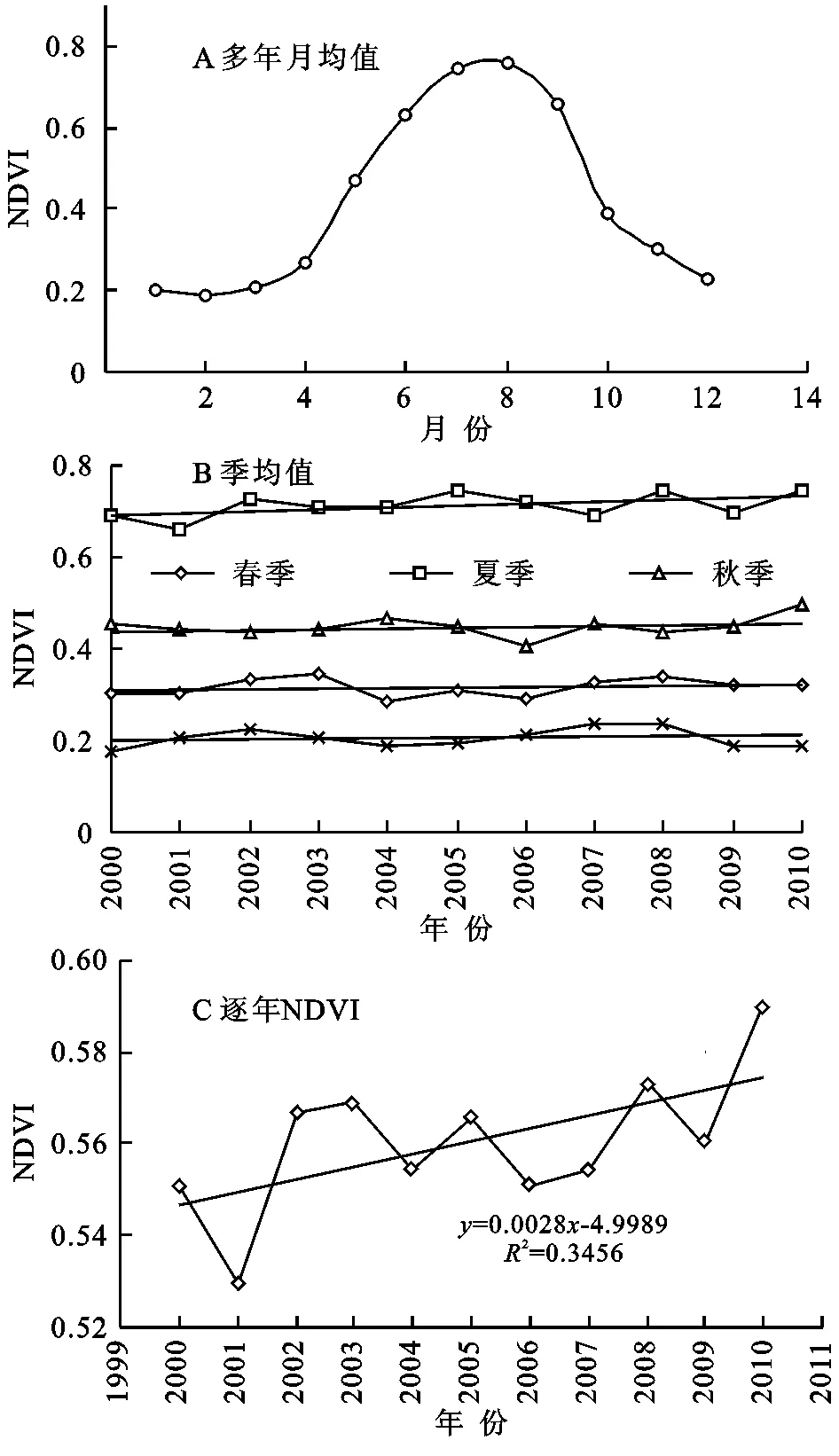

为了更清晰地表征东北林草交错区近10余年来NDVI的变化态势,以下分别从多年月均NDVI、多年季均NDVI、逐年NDVI 3个方面进行分析。

(1)多年月均NDVI。将采用最大合成法获取的逐像元月均NDVI值进行全区平均,得出多年月均NDVI值(图1A)。总体来看,月均NDVI年内变化曲线表现为单峰型,春季(3—5月)快速增加,夏季(6—8月)处于高位,秋季(9—11月)快速降低,冬季(12—2月)最低。其中,春季在5月增加最快(0.469);夏季在8月最高(0.757);秋季在9—10月衰减最快;冬季在2月份达到最低。

(2)多年季均NDVI。东北林草交错区夏季植被NDVI最高,春秋季次之,冬季最低。根据线性回归方程拟合结果,夏季增长率为4.2%/10 a,秋季约为1.8%/10 a,春季和冬季为1.3%/10 a(图1B)。

(3)逐年NDVI。根据NDVI散点图(图1C),2000—2010年植被NDVI波动上升,其变化趋势大致分为3个阶段:2000—2003年是相对快速增长期,最大值出现在2003年(0.569 2);2004—2006年出现小幅波动,最大值出现在2005年(0.565 8);2007—2010年开始波动增长,最大值出现在2010年(0.590 6)。根据NDVI逐年变化态势及当前国家提出的生态文明道路,分析认为该区植被NDVI在未来会继续回升。

2.2植被NDVI空间格局

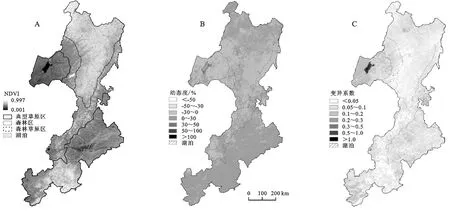

为进一步分析东北林草交错区逐像元植被NDVI时间序列的空间差异,采用生态分区的概念[21],将研究区划分为典型草原区、森林区和森林草原区3个生态子区。利用NDVI动态度来表征2000—2010年该区植被变化趋势,若动态度为正,表明呈现增加趋势,反之,则呈现降低趋势。同时,为从区域尺度上宏观反映植被NDVI空间分异格局,逐像元计算其变异系数,变异系数越大,表明NDVI年际变化越大;反之,则较为稳定。

东北林草交错区多年平均NDVI约为0.42,整体呈现东高西低,由东向西递减的特征(图2A)。三个生态子区逐年平均植被NDVI空间分布表明,森林区最高值出现在2007年(0.54),最低值出现在2004年(0.49);典型草原区最高值出现在2010年(0.38),最低值出现在2001年(0.32);森林草原区最高值出现在2007年(0.41),最低值出现在2006年(0.37)。由此可见,森林区平均NDVI最高,森林草原区次之,典型草原区最低,并且空间分布差异显著。原因可能是各个生态子区植被类型差异较大,森林区主要位于呼伦贝尔高原的大兴安岭林区,其植被组成以寒温带针叶林为主,兼有落叶阔叶林;典型草原区主要包括我国温带草地的主体——内蒙古高原草地,其在河北境内部分通常称为坝上草原,该生态区内依水分梯度由东到西分布有草甸草原、典型草原、荒漠草原;森林草原区主要为林地向草地的过渡区域,植被分布上兼有林地和草地。

图1 东北林草交错区2000-2010年植被NDVI时间序列特征

东北林草交错区逐像元NDVI动态度(图2B)统计结果表明,占总面积58.8%的区域植被NDVI在增加,动态度达到30%,增加地区主要分布在呼伦贝尔北部、通辽、赤峰、张家口、承德。占总面积41.2%的区域植被NDVI在下降,变异程度为0.1~0.2,表明下降幅度不大,下降区域主要集中在呼伦贝尔的西部和东南部、兴安盟中部的狭长区域。从3个生态子区分析结果来看,典型草原区在呼伦贝尔西部部分区域呈现下降趋势,其余区域主要表现为增加趋势;森林区主要在东南部狭长地带表现为下降;森林草原区由南向北递增。

图2 东北林草交错区NDVI空间分布、动态度及变异系数

典型草原区、森林区和森林草原区的植被NDVI总体上均呈现上升趋势。其中,典型草原区平均增加速率最大,为0.149/10 a;森林草原区平均增加速率约0.054/10 a;森林区平均增加速率最小,平均约为0.011/10 a。对不同生态子区植被NDVI进行变异系数分析(图2C),典型草原区、森林区和森林草原区植被NDVI变异系数平均值分别为0.090,0.059,0.066,变异系数较小,说明NDVI变化较为稳定,未发生大幅度变异。

2.3NDVI与气候因子相关性分析

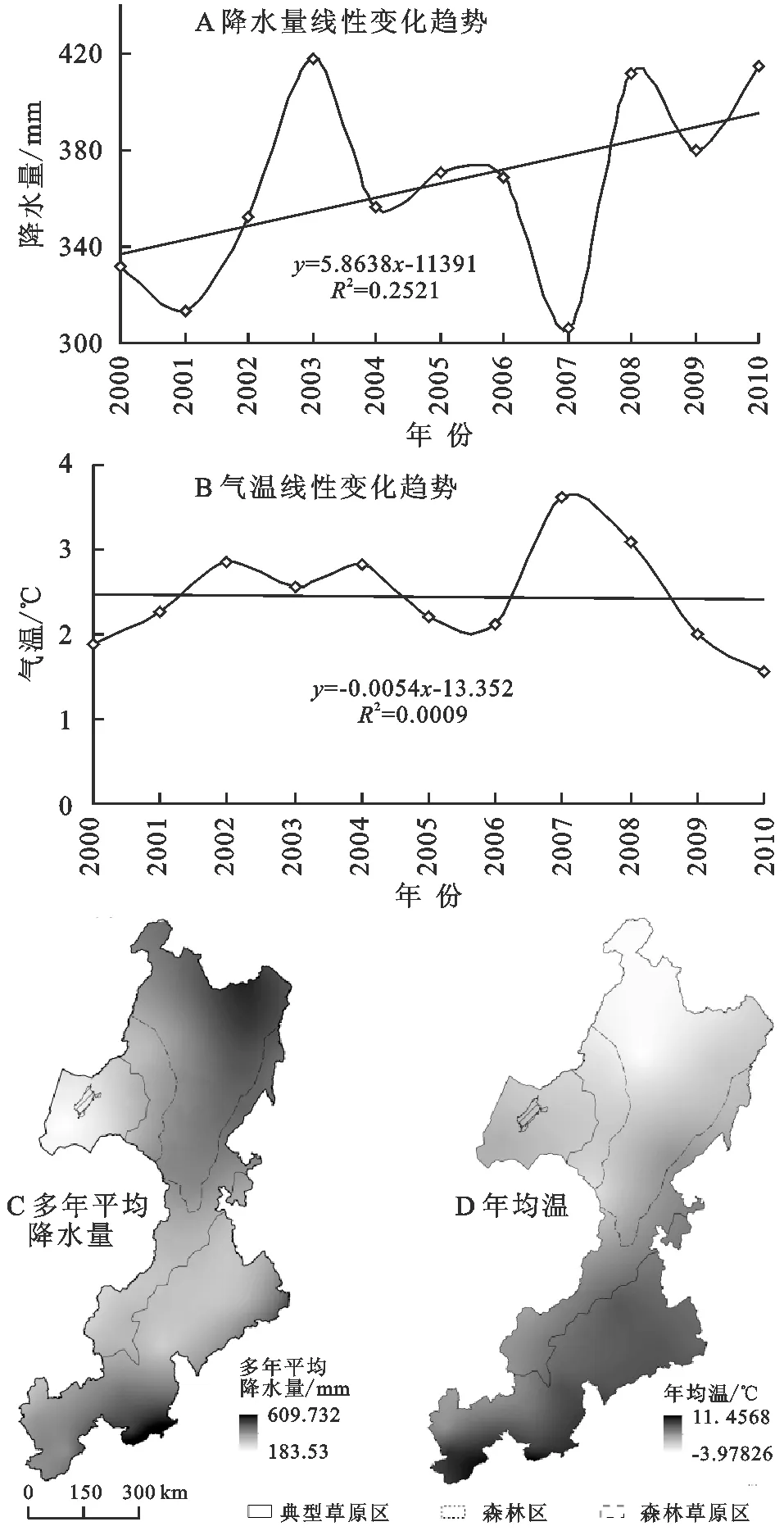

2.3.1降水量和气温空间分布格局2000—2010年东北林草交错区年均温、年均降水量的空间分布见图3。该区10 a间平均降水量为364.21 mm,最高值为417.62 mm(2003年),最低值为313.73 mm(2001年),由该区年降水量变化的线性趋势可知,年降水量呈增加趋势,其变化率为5.86 mm/a。该区10余年的年均温为2.45℃,最高值为3.61℃(2007年),最低值为1.55℃(2010年)。由该区年均温变化的线性趋势可见,年均气温呈下降趋势,变化率为0.005 4℃/a。区内气候因子空间差异显著:降水量由东北向西南递减(图3C),气温却由东北向西南递增(图3D)。

典型草原区多年平均降水量323.77 mm,多年平均气温5.33℃。该区面积最大,年降水量、年均温均大致由南向北递减,波动范围分别为183~609 mm和-0.98~11.45℃。冬季寒冷干燥;夏季暖热多雨。全年降水约有2/3集中在夏季,雨热同期,有利于草原植被生长。森林区多年平均降水量为424.51 mm,多年平均气温为-0.90℃。区域内年降水量由东向西递减,年均温由东南向西北梯度变化,该区冬季寒冷干燥,夏季温暖湿润,表现出典型的寒温带大陆性季风气候特征。森林草原区多年平均降水量为342.43 mm,年均温约为2.47℃。区域内年降水量由东南向西北递减,年均温变化趋势却相反,即由东南向西北递增。该区为森林向草原的过渡地带,区内牧、农、林皆宜,大半是农牧交错区,是全区发展畜牧业潜力最大的地区。

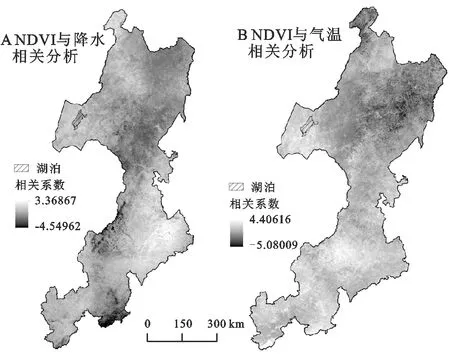

2.3.2植被NDVI与气候因子的年际关系以东北林草交错区2000—2010年为时间序列,逐像元计算NDVI与年降水量、年均温的偏相关系数。结果表明(图4),与年降水量和年均温呈正相关的区域分别占总面积的68.99%,77.51%,表明该区NDVI与气温的相关性更高。神祥金等[22]分析认为东北地区植被NDVI变化气温影响高于降水;罗玲等[23]认为东北地区植被NDVI与气温的相关性普遍高于降水,与本文研究结果一致。

典型草原区植被NDVI与年降水量和年均温的平均相关系数分别为0.449和-0.071,表明降水是主要影响因子,原因可能是该区热量条件相对充足,可满足植被生长需求。张戈丽等[20]指出降水是驱动呼伦贝尔草地植被年际变化的主要因素;潘学平等[24]认为呼伦贝尔草原区植被主要受降水控制;龙慧灵等[25]认为呼伦贝尔高原部分地区植被NDVI和年均温呈负相关;孙艳玲等[26]发现植被NDVI与气候因子在内蒙古草原地区正负相关共存,与本研究的结论一致。

图3 2000-2010年东北林草交错区年降水量和年均温空间分布

森林区植被NDVI与年降水量和年均温的平均相关系数分别为-0.978和-0.144,表明该区主要受气温影响。大兴安岭林区气温较低,降水量相对丰富,植被NDVI更易受低温影响,因此,植被NDVI与年均温的相关性更高。穆少杰等[2]认为内蒙古植被NDVI与降水之间的作用机制在于气温的变化过程;张学珍等[27]研究发现,降水增加会制约我国南方湿润地区的森林植被NDVI变化,这与本研究的结果类似。

森林草原区植被NDVI与年降水量和年均温的平均相关系数分别为2.199和-0.067,表明降水量是该区的主要控制因子。植被NDVI与气温呈负相关的实质是由于其与降水的关系更密切。

2.4植被NDVI与气候因子的年内关系

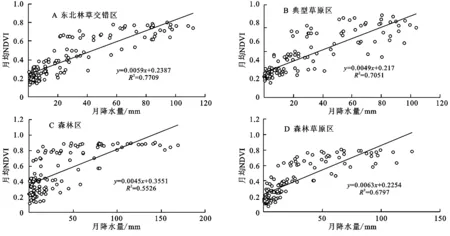

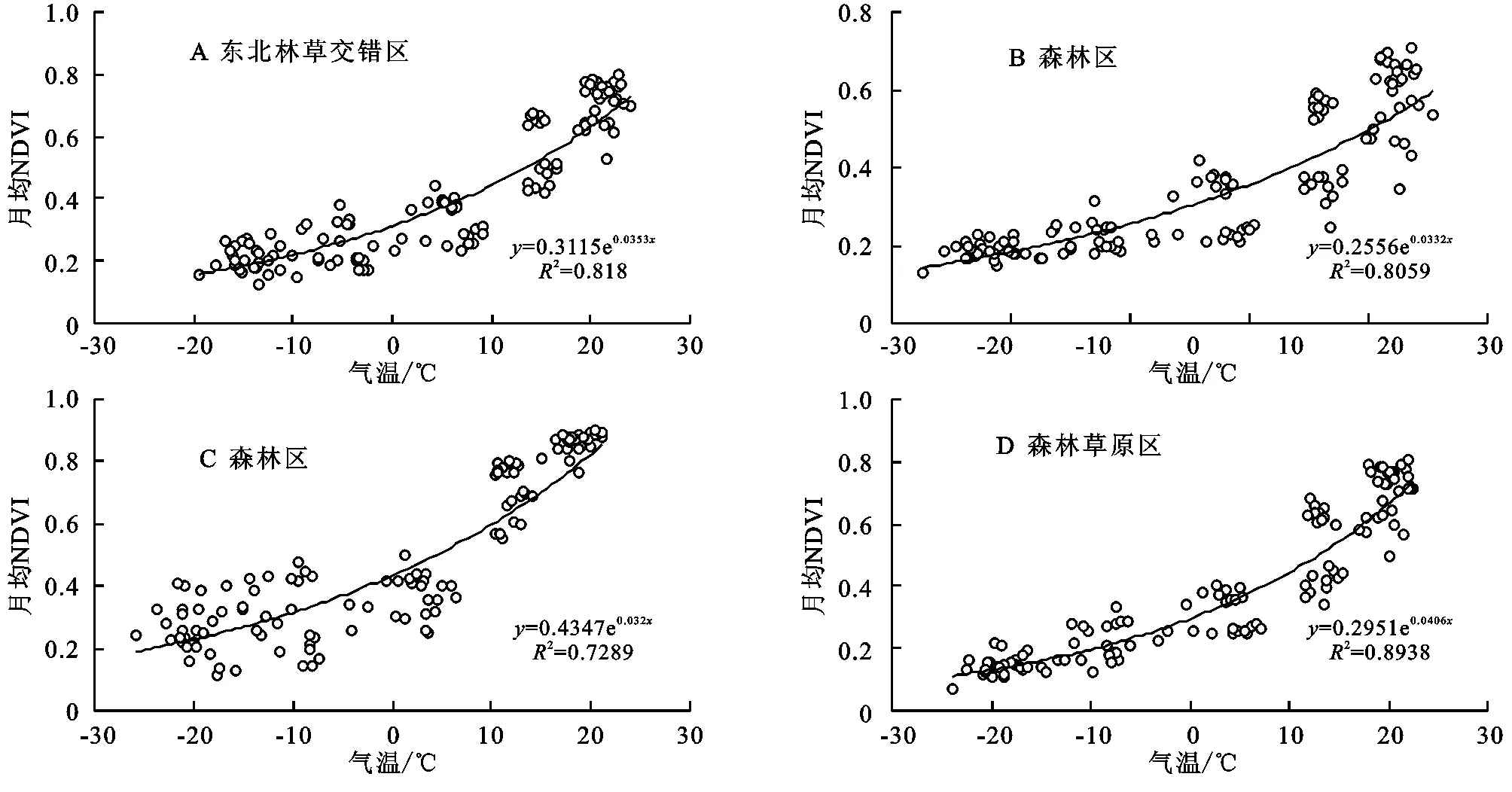

从图5A可见,东北林草交错区月均NDVI 和月降水量呈现线性增长,二者线性拟合系数为0.771,相关系数为0.878(n=131),超过p<0.01的检验。月均NDVI 随0~40 mm降水快速上升;随40~80 mm降水增度放缓,随80 mm以上降水反而下降。从图6A可见,月均温和月均NDVI之间呈显著的指数关系,复相关系数是0.818,相关系数是0.893(n=131),超过p<0.01的检验。该区年内各月降水和气温存在明显变化,这表明只有在适宜的水热组合下,植被NDVI才会表现为线性增长趋势。三个生态子区表现出与全区类似的特征(图5,6)。

图4 东北林草交错区植被NDVI与降水、气温相关分析结果

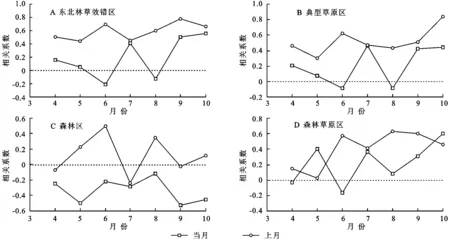

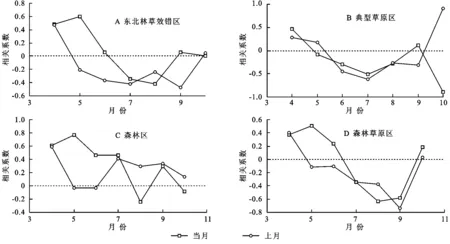

通过分析2000—2010年生长季(4—10月)植被NDVI与降水和气温月变化的关系(图7,8),可以揭示植被不同生长时期与气候因子的关系;通过计算NDVI与前月(即3—9月)降水量、气温之间的相关系数,可以分析NDVI对气候响应的时滞效应。

在生长季,NDVI与前月降水相关性均高于当月(图7A),其中,6月、8月、10月在0.05水平上达到显著,9月在0.01水平上达到显著,表明植被对降水响应存在一定的时滞效应。从逐月月均NDVI 与当月月均温关系来看,5—8月相关系数迅速下降,9月之后呈现正相关,表明植被NDVI夏季随气温的升高受到抑制(图8A)。

不同生态子区与前月气候因子的相关性差异较大(图7,8)。在典型草原区,月均NDVI与前月降水量的平均相关系数(0.518)高于当月(0.205),其中,6月通过0.05水平的显著性检验,10月通过0.01水平的显著性检验。NDVI与前月气温的平均相关系数(-0.041)高于当月(-0.215),且7月、10月在0.5水平上达到显著。这表明,典型草原区植被NDVI对降水和气温的响应均存在一定的时滞效应,并且对降水的响应更加显著。原因可能是草原区土壤类型主要为栗钙土和棕钙土,降水能够渗透到较深的土层,土壤蓄水保水能力较强[2,28]。

在森林区,NDVI与当月及前月降水量的相关性均未通过显著性检验。NDVI与前月和当月气温的平均相关系数分别为0.243,0.325,表明森林区植被NDVI对气温不存在时滞。

在森林草原区,NDVI与前月降水量的平均相关系数(0.405)高于当月(0.225),NDVI与前月气温的平均相关系数(-0.178)低于当月(-0.036)。这说明森林草原区植被NDVI对降水的响应具有一定时滞。原因可能与森林草原区的过渡地带性及森林具有较强保水能力有关。

图5 东北林草交错区植被NDVI与降水分析结果

图6 东北林草交错区植被NDVI与气温分析结果

3 结 论

利用2000—2010年MODIS NDVI遥感数据集和气象数据集,分析了东北林草交错区及3个生态子区(典型草原区、森林区和森林草原区)植被NDVI时空特征及其对气候因子(降水和气温)的年际和年内响应关系。主要结论如下:

(1)多年月均NDVI年内变化曲线表现为单峰型,夏季(6—8月)处于高位;多年季均NDVI以夏季最高,增长率为4.2%/10 a;逐年NDVI波动上升,2000—2003年是相对快速增长期,2004—2006年出现小幅波动,2007—2010年波动增长;多年平均NDVI总体上呈现出东高西低、由东到西递减的特征。

图7 东北林草交错区生长季NDVI与降水分析结果

图8 东北林草交错区生长季NDVI与气温分析结果

(2)58.8%的区域植被NDVI增加,动态度达到30%,主要分布在呼伦贝尔北部、通辽、赤峰、张家口、承德;41.2%的区域植被NDVI在下降,变异程度为0.1~0.2,下降幅度不大。典型草原区、森林区和森林草原区植被NDVI变异系数平均值分别为0.090,0.059,0.066,变异系数较小,表明NDVI变化较为稳定,未发生大幅度变异。

(3)在年际关系上,植被NDVI总体上与气温的相关性更高。典型草原区降水量是主要气候影响因子,主要分布在呼伦贝尔草原、河北坝上草原。森林区气温是主要影响因子,主要分布在大兴安岭林区,该区降水丰富,植被NDVI更易受低温影响;森林草原区植被NDVI的主要控制因子是降水。

(4)在年内关系上,植被NDVI与降水呈显著线性关系,相关系数是0.878;与气温呈显著指数关系,相关系数是0.893。生长季全区逐月植被NDVI对逐月降水的响应具有时滞性,对气温的滞后效应不明显。其中,典型草原区植被NDVI对降水和气温的响应均存在时滞效应,且对降水的响应更显著;森林区植被NDVI对降水和气温的时滞响应不明显;森林草原区植被NDVI对降水响应具有一定时滞。

植被NDVI时空差异是自然和人类活动双重作用的结果。本文仅分析了NDVI变化和气候因子的关系,并未考虑人类活动的干扰。因此,如何定量化人类活动的影响及其在该区植被NDVI时空演变过程中的贡献率,还有待进一步分析和验证。

[1]Walker B,Steffen W.IGBP Science No.1:A Synthesis of GCTE and Related Research.Stockholm:IGBP,1997:1-24.

[2]穆少杰,李建龙,陈奕兆,等.2001-2010年内蒙古植被覆盖度时空变化特征[J].地理学报,2012,67(9):1255-1268.

[3]Parmesan C,Yohe G.A globally coherent fingerprint of climate change impacts across natural systems[J].Nature,2003,421(6918):37-42.

[4]王宗明,国志兴,宋开山,等.中国东北地区植被NDVI对气候变化的响应[J].生态学杂志,2009,28(6):1041-1048.

[5]刘军会,高吉喜.气候和土地利用变化对中国北方农牧交错带植被覆盖变化的影响[J].应用生态学报,2008,19(9):2016-2022.

[6]Myneni R B,Keeling C D,Tucker C J.Increased plant growth in the northern high latitudes from1981 to 1999[J].Nature,1997,386:698-702.

[7]Myneni R B,Tucker C J,Asar G,et al.Interannual variations in satellite-sensed vegetation index data from 1981 to 1991[J].Geophys Res.,1998,103(6):6145-6160.

[8]Zhou L,Tucker C J,Kaufmann R K.Variations in northern vegetation activity inferred from satellite data of vegetation index during 1981—1999[J].Geophys Res,2001,106(17):20069-20083.

[9]白建军,白江涛,王磊.2000—2010年陕北地区植被NDVI时空变化及其与区域气候的关系[J].地理科学,2014,34(7):882-888.

[10]毛德华,王宗明,韩佶兴,等.1982—2010年中国东北地区植被NPP时空格局及驱动因子分析[J].地理科学,2012,32(9):1106-1111.

[11]梁四海,陈江,金晓媚,等.近21 a青藏高原植被覆盖变化规律[J].地球科学进展,2007,22(1):33-40.

[12]朴世龙,方精云.1982—1999年我国陆地植被活动对气候变化响应的季节差异[J].地理学报,2003,58(1):119-125.

[13]方精云,朴世龙,贺金生.近20 a来中国植被活动在增强[J].中国科学:C辑,2003,33(6):554-565.

[14]渠翠平,关德新,王安志,等.科尔沁草甸草地归一化植被指数与气象因子的关系[J].应用生态学报,2009,20(1):58-64.

[15]马玉玲,余卫红,方修琦.呼伦贝尔草原对全球变暖的响应[J].干旱区地理,2004,27(1):29-34.

[16]李云鹏,娜日苏,刘朋涛,等.呼伦贝尔草原退化遥感监测与气候成因[J].华北农学报,2006,21(增刊1):56-61.

[17]环境保护部.全国生态脆弱区保护规划纲要[Z].环发(2008)92号.

[18]张宏斌,唐华俊,杨桂霞,等.2000—2008年内蒙古草原MODIS NDVI时空特征变化[J].农业工程学报,2009,25(9):168-175.

[19]Tucker C J,Slayback D A,Pinzon J E,et al.Higher northern latitude normalized difference vegetation index and growing season trends from1982 to1999[J].International Journal of Biometeorology,2001,45(4):184-190.

[20]张戈丽,徐兴良,周才平,等.近30年来呼伦贝尔地区草地植被变化对气候变化的响应[J].地理学报,2011,66(1):47-58.

[21]李博,雍世鹏,曾泗弟,等.生态分区原则、方法与应用内蒙古自治区生态分区图说明[J].植物生态学与地植物学学报,1990,14(1):55-62.

[22]神祥金,吴正方,杜海波.东北地区植被NDVI变化及对气象因子的响应[J].东北师大学报:自然科学版,2013,45(1):123-130.

[23]罗玲,王宗明,宋开山,等.1982—2003年中国东北地区不同类型植被NDVI与气候因子的关系研究[J].西北植物学报,2009,29(4):800-808.

[24]潘学平,冯朝阳,刘乙淼.呼伦贝尔森林草原交错区近30 a NPP动态与气象因子的相关性研究[J].干旱区资源与环境,2015,29(3):103-107.

[25]龙慧灵,李晓兵,王宏,等.内蒙古草原区植被净初级生产力及其与气候的关系[J].生态学报,2010,30(5):1367-1378.

[26]孙艳玲,郭鹏,延晓冬,等.内蒙古植被覆盖变化及其与气候、人类活动的关系[J].自然资源学报,2010,25(3):407-414.

[27]张学珍,戴君虎,葛全胜.1982—2006年中国东部春季植被变化的区域差异[J].地理学报,2012,67(1):53-61.

[28]李宁,顾卫,杜子璇,等.内蒙古中西部地区不同土壤类型下土壤水分的研究[J].地球科学进展,2006,21(2):151-156.

Spatio-temporal Changes of Vegetation NDVI and Its Relationship with Regional Climate in Wood-grass Ecotone of Northeast China During 2000-2010

SHI Nana1,QUAN Zhanjun1,HAN Yu1,WANG Qi1,ZHANG Zhenhua2

(1.Chinese Research Academy of Environmental Sciences,Beijing 100012,China; 2.Hebei Holy Environment Biotechnology Engineering Co.,Ltd,Shijiazhuang 050051,China)

Based on MODIS NDVI data and meteorological data during 2000—2010,spatial and temporal distribution of NDVI and its relationship with regional climate in wood-grass ecotone of Northeast China were analyzed.The ecotone was composed of typical grass zone,wood zone and wood-grass zone.The results showed that: (1)Monthly average variation of NDVI had a single peak,quaternary variation of NDVI had the highest value in summer; NDVI went up with fluctuation from 2000 to 2010; (2)There were significant spatial differences in vegetation NDVI,which generally decreased from east to west; the wood zone had the highest NDVI and the grass zone had the fastest increasing rate; (3)The inter-annual changes for the selected ecotone as a whole,the typical zone,the wood zone and the wood-grass zone were respectively correlated to precipitation,temperature,precipitation and temperature; (4)Within a year,NDVI had a significantly linear correlation with precipitation and exponential correlation with temperature; Both precipitation and temperature had time lag effects on NDVI during the growing season,with greater effects of precipitation than that of temperature; forest-grass zone had a lagging response to precipitation.

wood-grass ecotone in Northeast China; NDVI; correlation analysis; dynamic degree

2016-01-27

2016-02-22

中央级公益性科研院所基本业务专项“半干旱采煤塌陷区土壤养分循环过程及控制”(2013-YSKY-14)

史娜娜(1983—),女,山东潍坊人,硕士,工程师,主要从事生态学研究。E-mail:shinn123@163.com

全占军(1979—),男,河北张家口人,博士,副研究员,主要从事恢复生态学、景观生态学研究。E-mail: quanzj@craes.org.cn

TP79;X171.1

A

1005-3409(2016)05-0175-08