明代文峪河流域旱灾探析

侯雨乐,赵景波,成爱芳

(1.阿坝师范学院,四川 汶川 623002; 2.陕西师范大学 旅游与环境学院,西安710062; 3.陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究中心,西安 710062; 4.宝鸡文理学院 地理与环境学院,陕西 宝鸡 721013)

明代文峪河流域旱灾探析

侯雨乐1,赵景波2,3,成爱芳4

(1.阿坝师范学院,四川 汶川 623002; 2.陕西师范大学 旅游与环境学院,西安710062; 3.陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究中心,西安 710062; 4.宝鸡文理学院 地理与环境学院,陕西 宝鸡 721013)

通过对历史资料的整理统计,利用数学分析方法对明代文峪河流域的旱灾频次、等级序列特点、年际和季节变化以及成因进行了研究分析。结果表明:文峪河流域在明代共发生了55次旱灾,平均约5 a一次;旱灾等级以Ⅱ级为主,计22次,占旱灾总数的40%;I级旱灾11次,占旱灾总数的20%;Ⅲ级旱灾10次,占18.2%;Ⅳ级旱灾12次,占21.8%。Ⅱ级以上旱灾比例达80%,远超旱灾总数的一半,明代本流域旱灾受灾程度严重。明早期旱灾数量少且较轻;中、晚期旱灾开始迅速增加且灾情较重。旱灾发生季节最多的是全年大旱和春旱,全年大旱在明晚期尤为多发。该区明代发生的全年或跨年大旱与特大旱灾指示当时年降水量应少于300 mm。16世纪后气候的持续干冷化造成的年降水量明显减少是该流域旱灾频发、灾情严重的主要因子,而人口增加、对土地资源的无度索求、对水资源、植被的无节制索取对旱灾多发起到了加剧效应。

旱灾; 明代; 文峪河流域

山西地处太行山之西的内陆地区,气候具有过渡性,季风性、大陆性特点都较强。当东南季风不稳定时,有效降雨偏少,旱灾就会随之而来,有“十年九旱”之气候特征。历史上就是一个旱灾频发的省份,旱灾波及范围广,加之水土流失严重,百姓深受其害。全省七成以上的耕地靠天吃饭,灌溉设施滞后,抗旱减灾能力落后,极易受到旱灾侵袭。旱灾的经济损失高居各自然灾害之首,制约到全省社会的经济发展。周晋红等[1]通过对山西省1961—2008年降水数据的分析,建立了全省的区域干旱指标,指出山西进入了持续干期。赵学敏等[2]利用汾河流域1956—2000年的月降水量资料,得出汾河流域趋于干旱化。高策等[3]对明代汾河流域旱灾史料的分析,得出明代气候变冷是旱灾频发的主因之一。程国栋等[4]的研究也表明气候干旱化对黄河流域旱灾的影响显著。前人虽对山西省、汾河流域的旱涝灾害进行了大量的详实研究,但对明清时期、汾河支流、吕梁地区的旱涝灾害的研究成果不够丰富、力度仍显不够,尤其是对汾河支流——文峪河流域的旱灾缺少系统研究,资料、成果少见于报端。而明代恰恰也是山西气候变化剧烈、旱灾多发、灾情较重的时期,本文根据历史文献记载,尽可能去复原当时本流域旱灾发生的特征、规律、原因以及当时气候波动等史实。知往而鉴今,可提高应对气候暖干化的能力,为现今的防旱抗旱提供科学参考和有力借鉴;提高防灾减灾工作效率,可以为水利等部门制定该流域水资源利用与整治工作提供历史参考依据。

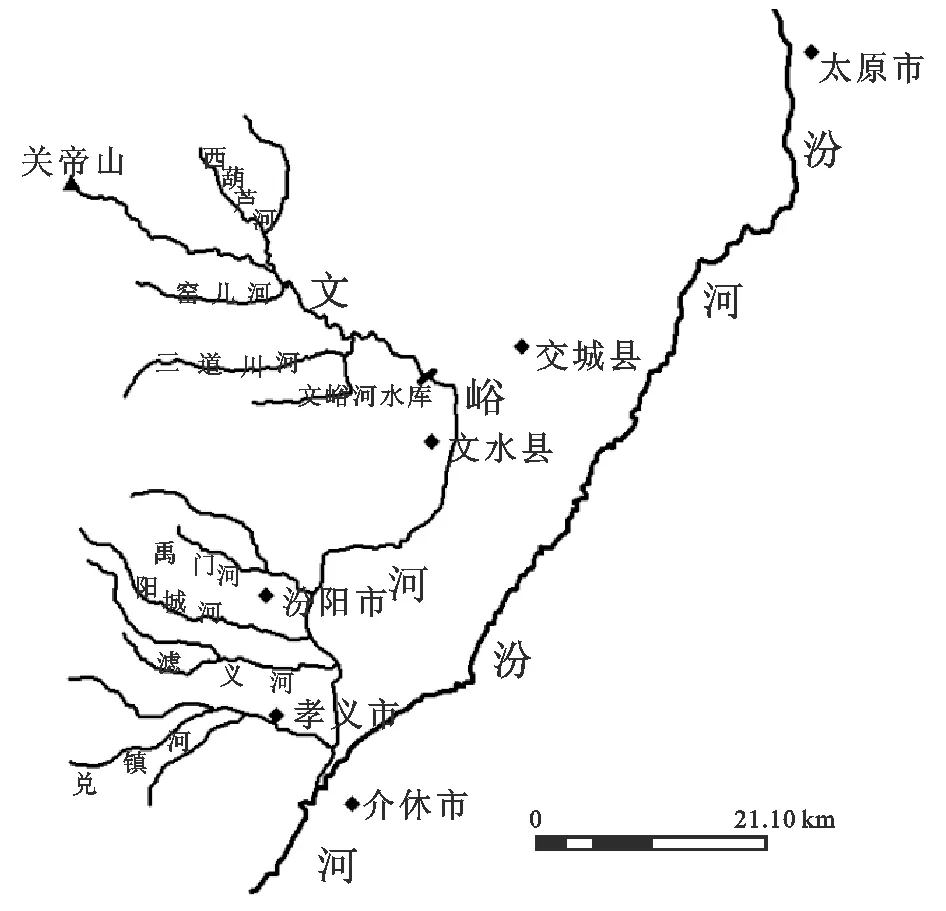

1 文峪河流域概况

文峪河在《水经》中称文水,是汾河的一条重要支流,发源于交城县西关帝山境内,全长155 km,流域面积4 161 km2,文水县境内的文峪河水库以上为上游,区内植被良好,为文峪河水量的主要来源区。文峪河水库以下为下游,流经文水县、汾阳市、孝义市,于孝义市南汇入汾河[5](图1)。流经吕梁地区最大的平川区,人口稠密,为农业灌区、生活用水提供了基本保障,是晋西粮食主产区。文峪河西倚吕梁山脉中段,地势西北向东南倾斜,流经高山区、塬台区和平川地形区。流域年均降水量约502 mm,且年际变化大,年内降水分配不均,6—9月的降水量占全年70%以上,年径流量低于1.7亿m3[6]。

图1 文峪河流域示意图

2 明代文峪河流域干旱灾害分析

2.1旱灾等级划分

明代以物候观测法来大致描述旱灾,故尽可能收集相关古籍资料来整理文峪河流域的旱灾。本文参考了《山西气候》、《中国气象灾害大典·山西卷》、《汾河志》、《山西自然灾害史年表》以及吕梁地区地方志等资料。依据历史文献中记载的旱灾发生、持续时间;波及县域和受灾情况等描述,将历史时期的旱灾等级划分为4级(表1)。

表1 明代文峪河流域旱灾等级划分

2.2旱灾等级特征分析

依据上述标准及史料数据,对明代文峪河流域的旱灾等级频率分布进行统计,如图2所示。本流域在277年中共记载发生55次旱灾,其中I级旱灾11次,占旱灾总数的20%;Ⅱ级旱灾22次,占40%;Ⅲ级旱灾10次,占18.2%;Ⅳ级旱灾12次,占21.8%。Ⅲ级和Ⅳ级旱灾占到了40%。Ⅱ级以上旱灾比重达80%,远超旱灾总数的一半。经图2统计,I级、Ⅱ级旱灾在明早期(1368—1434年)和晚期(1573—1644年)的发生频率较小,在明中期(1435—1572年)的发生频率较高,分别为14.5%和30.9%。Ⅲ级和Ⅳ级旱灾集中发生在中晚期,尤以晚期居多,频率都超过9%。晚期的Ⅳ级旱灾超过了6次。可以得出,明早期的旱灾不但数量很少而且等级较轻;中、晚期旱灾开始迅速增加且等级较重,尤其是明王朝末年连续爆发Ⅲ,Ⅳ级旱灾,不但使百姓生活难以为继,同时也动摇了政府的统治力。崇祯即位之后,北方大旱不断,赤地千里,寸草不生,后蔓延至晋、陕、豫、鲁四省,导致农民起义不断,国力严重削弱。时任兵部尚书张凤翼云:“寇之祸深矣,自秦而晋,自晋而豫而楚,已半天下矣。”。

图2 明代各时期文峪河流域旱灾等级的频率分布

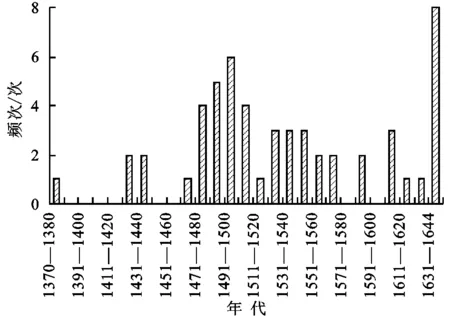

2.3旱灾的年际变化

明代文峪河流域共记载了55次旱灾,平均每5 a发生一次。从旱灾发生的时间特征来看,明早期这66 a中仅记载有5次旱灾;在中晚期平均每4.3 a就发生一次,可见在早期受灾较少。为更形象地说明文峪河地区旱灾在这277年时间序列上的变化趋势,可大致把这55次旱灾划分为两个阶段:第一阶段是1368—1472年,持续了105年,期间仅记载有7次旱灾,为旱灾少发期,且大多为中度以下,受灾程度相对较轻;第二阶段是1473—1644年,经历了172年,共记载旱灾48次,频次明显增多,为旱灾多发期。其中大旱灾以及特大旱灾的次数有21次之多,占总数的44%。尤其是明末最后十年,每隔一年多就有一次(特)大旱灾发生,波及范围也是非常之广,深深地加重了黎民疾苦。为了描述旱灾在这277年间的变化特征,特以每10 a为统计单元,做出明代旱灾频次的年际变化如图3所示。

图3 明代时期文峪河地区旱灾频次

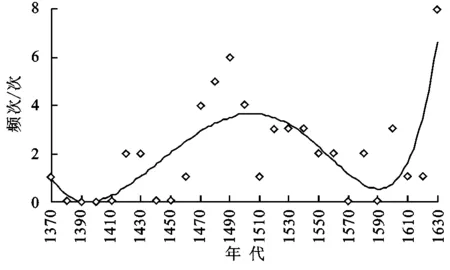

为深入探讨旱灾规律,应用最小二乘法进行5次多项式拟合分析[7],相关系数R2=0.577,可通过显著性水平α=0.01的检验,结果如图4所示。该图显示明代文峪河流域旱灾频次在以10 a为间隔标尺下的变化特征。从早期到末期旱灾呈现出波动增加的趋势,尤其在公元1471—1570年最频繁。在1631—1644年发生的次数最多为8次,且只有1次是轻度旱灾外,其余7次均在Ⅲ级和Ⅳ级,表明这段时期的旱灾频发且严重。

图4 最小二乘法拟合的旱灾变化曲线

2.4旱灾的季节变化

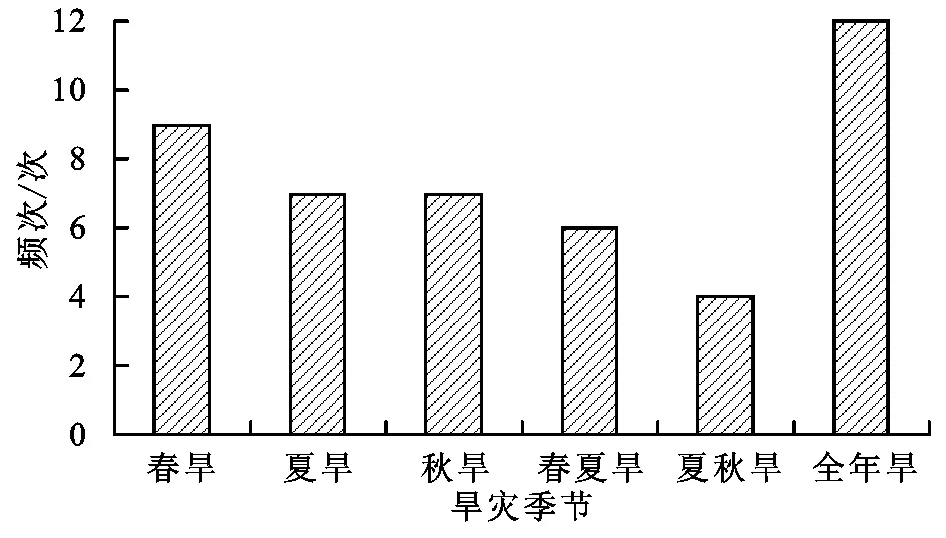

旱灾具有季节性变化特点。山西省一年四季均会发生旱灾,春旱出现几率居多[8]。现除去无法判断其发生时间的近10次旱灾之外,列出旱灾季节变化如图5所示。该流域发生最多的就是全年大旱和春旱,而全年大旱尤其在晚期多发,有12次之多,旱灾连续多发,严重拖垮了百姓的幸福感,带来沉重灾难。

图5 旱灾的季节变化

2.5旱灾发生的周期性

小波变换具有多分辨率分析、在时频两域都具有表征信号局部特征的能力[9]。本文利用MATLAB软件,根据Morlet小波分析变换程序对明代文峪河流域旱灾的周期性再进行分析,结果如图6所示。

图6的右纵坐标值正负大小对应了旱灾周期指标偏多、偏少时期,等值线的疏密反映了旱灾变化率,稠密代表变化剧烈,稀疏则表示变化比较平稳。可以发现,本流域在明代期间,旱灾周期分布的小尺度变化嵌套在大尺度变化之内,且不同尺度上的周期性变化显著,有明显的多周期性。旱灾发生具有明显的分段性,还可发现在明末旱灾频次明显增多。周期中心出现在7 a,14 a和21 a左右,表明存在7 a,14 a和21 a的周期性。

图6 明代文峪河流域旱灾小波变换等值线

3 旱灾成因分析

3.1气候变干

文峪河流域属暖温带内陆区,四季分明,冬春季少雨雪,降水集中于夏秋,多暴雨[10]。其东南有太行山、太岳山等山脉阻挡太平洋湿润气流;西北方是吕梁山地;冷暖气流不易在本区内交汇,降雨偏少,易受旱灾影响,这是造成该区干旱的重要原因之一。

顾静等[11]对关中地区、渭河、泾河流域等地区旱涝灾害研究表明,从大尺度的时间跨度来说,气候波动与旱涝发生有显著相关性。竺可桢先生[12]提出的我国历史上气候是冷暖交替,这一观点已达成共识,即气候的旋回说。其中第四个小冰期即主要发生在明清时期,特别是16世纪之后气候干冷化。华北地区在16世纪晚期趋于干旱化,一直持续至17世纪中,也就是说明末时气候就一直持续变冷、转干。旱灾等灾害随之增多,农民收成锐减、民不聊生;同时也加重了政府的财政困境和赈灾难度。明末的“崇祯大旱”始于1637年,黄河流域各省份均出现大旱,断断续续到了1643年。“土地荒芜,村落为墟民,饥而死者十有八九,成为明末农民起义的策源地之一”。由上可见,气候变干是这一时期旱灾发生的主要原因。

3.2年降水量异常减少

由于气候的不稳定性,该区域降水量年际变化较大。降水量多的年份(1988年658 mm)和少的年份(1999年299 mm)能相差两到三倍。年降水异常偏低对农业生产有显著影响,由此可能导致农作物缺水、人畜饮水困难、病虫害、农业减产等后果。年降水异常偏少的年份往往也是当地发生(特)大旱灾的年份。故通常认为,当代干旱年份降水量的异常变化也可作为历史时期旱灾年份降水量、旱灾程度的推断依据[13]。如1955年,吕梁地区年初到6月底一直无有效降雨,全年降雨量仅有277 mm,只有正常年份的一半,导致河溪长期断流,形成严重旱灾。1957年,本区又发生大旱灾,汛期降水只有平均年份同期的28%,秋季连续干旱,全年降水仅276.4 mm,百姓损失惨重。诸如这些灾情表明,根据现代降水量的变化可大致推断出明朝时该区域(特)大旱灾发生时,降水量也不会超过300 mm,且主要是四季连旱或全年大旱。再如1997—1999年文峪河地区连续三年大旱。1997年交城县年降水量不足299 mm,4—6月的降水量仅39.3 mm,5月降水只有3.3 mm。1999年,孝义、汾阳等地的年降水量不足300 mm,孝义市全年四季连旱[14]。这三年是枯水年份,且在作物播种、生长关键时节,降水少,造成农业严重歉收,形成(特)大旱灾。1483年,春、夏、秋,孝义大旱,禾尽槁死,民逃徙及饿殍者甚众。汾州大旱,夏秋不雨,禾麦尽槁,饥殍盈野,人相食。1586年,汾州等属大旱,赤地千里,饿殍盈野,疫疠死者枕藉,三月发帑赈之。交城大旱,赤地,六畜多死,民食草根、树皮、白土,冬无雪。文水丙戌一岁不雨,大饥,民食草根、白士者死甚众。可见史料中记载的(特)大旱灾年份也多是全年或跨年度出现降水严重匮乏。

根据上述分析可知,如果研究区全年或跨年度出现大旱灾和特大旱灾,该区年降水量一般不足300 mm,会导致农业大幅减产,严重影响百姓的正常生产生活。

3.3降水季节分配不均

受大陆性和季风性气候的叠加影响,本流域年内降水变率大。季节降水不均直接影响了河流径流量的季节多寡,进而波及到农业、生活用水,而降水过度集中也会导致旱灾的发生,这类情况一般灾情较轻。3—5月是农作物的抽穗期,需水量大,在此时期降水偏少往往就会导致轻、中度旱灾的发生。如1985年4月全月吕梁地区几无降水,发生春旱,近700个村庄人畜饮水困难,7月份才普遍降水,缓解了旱情。1988年汾阳市春旱,但是在7月的降水量则达357.6 mm。这一类季节单旱可以通过一些农业补救措施来减轻灾情。如史料据记载,1374年二月汾州旱,免租税。1433年,春山西久旱,遣使赈恤。从以上数据实例可以分析,如果不是全年降水明显偏少,季节间降雨不均,降水集中期与作物需水期不能很好匹配,就可能会导致该地区轻度、中度等旱灾的出现。

3.4人类活动的影响

文峪河下游是广阔的平川地区,也是吕梁地区的人口富集区和粮食、林木产区。周边县市很早就利用文峪河灌溉,滋养了文水、交城等县市的很多灌区。到了明朝共有浇地渠道近15条,灌溉面积约数十万亩[15]。经过明初的休养生息,人口迅速膨胀,对资源的无限制索取,使得文峪河流域的自然资源和生态环境遭受了极大破坏,大量植被消失,水土流失愈发严重,水旱灾害也频繁发生。北魏时,今汾阳城东还有一处方圆近百里的文湖。到万历年间,为缓解人口—土地矛盾,文湖被泄湖为田。失去湖泊也导致汾阳境内水旱灾害变多[16]。在农业社会时期人口的不断增加,就需要相应地增加土地,也就不断围河湖拓地、垦殖,对上游植被的破坏,对水资源的无节制索取,最终导致了径流减少,生态失调,极端气候事件多发,旱涝频率增加。

4 结 论

(1)明代期间文峪河流域共记载发生了55次旱灾,平均约5 a一次,以Ⅱ级旱灾为主,计22次,占旱灾总数的40%;I级旱灾最低,为11次,占20%;Ⅲ级、Ⅳ级旱灾共计22次,占40%。Ⅱ级以上旱灾比重达80%,远超旱灾总数的一半,表明明代时该流域旱灾受灾程度严重。

(2)明早期旱灾数量少且较轻,中、晚期旱灾开始迅速增加且较重,尤其是明末连续爆发Ⅲ,Ⅳ级旱灾,指示明代晚期气候变得更为干旱。这不但使百姓生活难以为继,同时也动摇了统治根基。

(3)该流域旱灾发生季节最多的是全年大旱和春旱。该区明代发生的全年或跨年大旱与特大旱灾指示当时年降水量应小于300 mm。

(4)16世纪后的持续干冷化是造成该流域旱灾频发和严重的主要气候背景。年降水的异常减少或者跨年度持续干旱是导致本地区发生大旱、特大旱灾的主要原因。人口增加,对土地资源的不断索求,对水资源、植被的无节制索取加剧了旱灾多发。

[1]周晋红,李丽平,秦爱民.山西气象干旱指标的确定及干旱气候变化研究[J].干旱地区农业研究,2010,28(3):240-243.

[2]赵学敏,胡彩虹,张丽娟.汾河流域降水变化趋势的气候分析[J].干早区地理,2007,30(1):53-56.

[3]高策,邹文卿.明代汾河流域旱灾时空特征分析[J].山西大学学报:哲学社会科学版,2013,36(1):21-26.

[4]程国栋,王根绪.中国西北地区的干旱与旱灾:变化趋势与对策[J].地学前缘,2006,13((1):3-14.

[5]张焱,韩军青.晋西黄土高原地区近47 a降水量的统计分析[J].干旱区资源与环境,2008,22((1):89-92.

[6]吕梁地区志编纂委员会.吕梁地区志[M].山西省:山西人民出版社,1989.

[7]马延东,赵景波.明代固原地区干旱灾害研究[J].中国沙漠,2012,32(2):525-530.

[8]赵桂香,赵彩萍,李新生.近47 a来山西省气候变化分析[J].干旱区研究,2006,23(3):500-505.

[9]张竟竟,郭志富,李治国.河南水旱灾害危险性时空特征研究[J].自然资源学报,2013,28((6):957-668.

[10]温克刚.中国气象灾害大典·山西卷[M].北京:气象出版社,2005.

[11]顾静,赵景波,周杰.泾洛河流域元代干旱灾害初步研究[J].地理研究,2009,28((3):663-672.

[12]竺可桢.中国近五千年来气候变迁的初步研究[J].中国科学A辑,1973(1):15-38.

[13]吕晓虎,赵景波.泾河流域明代干旱灾害与成因研究[J].干旱区资源与环境,2009,23(12):87-92.

[14]王建雄.山西吕梁地区近50 a气候变化与主要气象灾害的研究[D].兰州:兰州大学,2012.

[15]霍岳飞,王尚义.明代汾河上游土地增垦及其动因分析[J].太原师范学院学报:社会科学版,2007,6(2):112-114.

[16]张慧芝,王尚义.明代汾州“泄文湖为田”的负面影响[J].中国地方志,2006(6):40-45.

Analysis of Drought Disasters in Wenyu River Basin in the Ming Dynasty

HOU Yule1,ZHAO Jingbo2,3,CHENG Aifang4

(1.Aba Teachers College,Wenchuan, Sichuan 623002,China; 2.College of Tourism and Environment Science,Shaanxi Normal University,Xi′an 710062,China; 3.Center for Historical Environment and Socio-Economic Development in Northwest China,Shaanxi Normal University,Xi′an 710075,China; 4.College of Geography and Environment,Baoji University of Artists and Sciences,Baoji, Shaanxi 721013,China)

Through the statistics of the historical data,using the method of mathematical statistics,we analyzed the frequency of drought disasters,grade sequence characteristics,seasonal and internal variations and the cause during the Ming Dynasty.The results show that it happened recorded a total of 55 times,about once every 5 years,given priority to with class Ⅱ drought,accounting for 40% of the total number of drought; Above class Ⅱ proportion was 80%,and was more than half of the total number of drought,it showed that in the Ming Dynasty drought damage was serious.Drought quantity was less and lighter in the early Ming Dynasty; drought began to increase rapidly and became heavier in medium and late of that dynasty.Most drought seasons were the year of drought and the spring drought.The dry and cold climate after the 16th century created a degree of frequent and severe droughts.And the growth of population,continued demand for land resources,the excess requirements for water resources and vegetation eventually led to the runoff reduction and the frequent droughts.

drought disaster; Ming Dynasty; Wenyu River Basin

2016-01-27

2016-02-16

四川省教育厅项目岷江上游旱涝灾害原因及治理探析(16ZB0386);黄土与第四纪地质国家重点实验室项目(SKLLQG1428)

侯雨乐(1983—),男,山西交城人,硕士,讲师,主要从事自然地理研究。E-mail:houyule0358@163.com

赵景波(1953—),男,山东滕州人,教授,主要从事第四纪与区域环境学研究。E-mail:zhaojb@snnu.edu.cn

P426.616

A

1005-3409(2016)05-0188-05